É da convenção do cinema de terror e do “thriller” que, quando um filme é ambientado numa remota casa de campo onde uma família ou um casal vivem contentes e em sossego, essa satisfação e esse sossego cedo serão interrompidos e ameaçados ou por intrusos, ou por uma qualquer entidade sobrenatural, quase sempre ligada à própria casa. “Mãe!”, de Darren Aronofsky, abre precisamente num destes cenário idílicos, tendo um casal (a que o filme não dá nomes) como protagonista. Ele (Javier Bardem) é poeta mas anda falho de inspiração. Ela (Jennifer Lawrence, que parece saída de um daqueles quadros do Renascimento representando a Virgem Maria) está a reconstruir e a redecorar a casa para ele, tentando proporcionar-lhe as condições ideais para a criação. Um dia, batem-lhe à porta um casal, primeiro o homem, um médico doente (Ed Harris), depois a cara metade dele (Michelle Pfeiffer), que o afável poeta convida para ficarem lá o tempo que quiserem, contra a vontade (não exteriorizada) da sua desconfiada mulher.

[Veja o “trailer” de “Mãe!”]

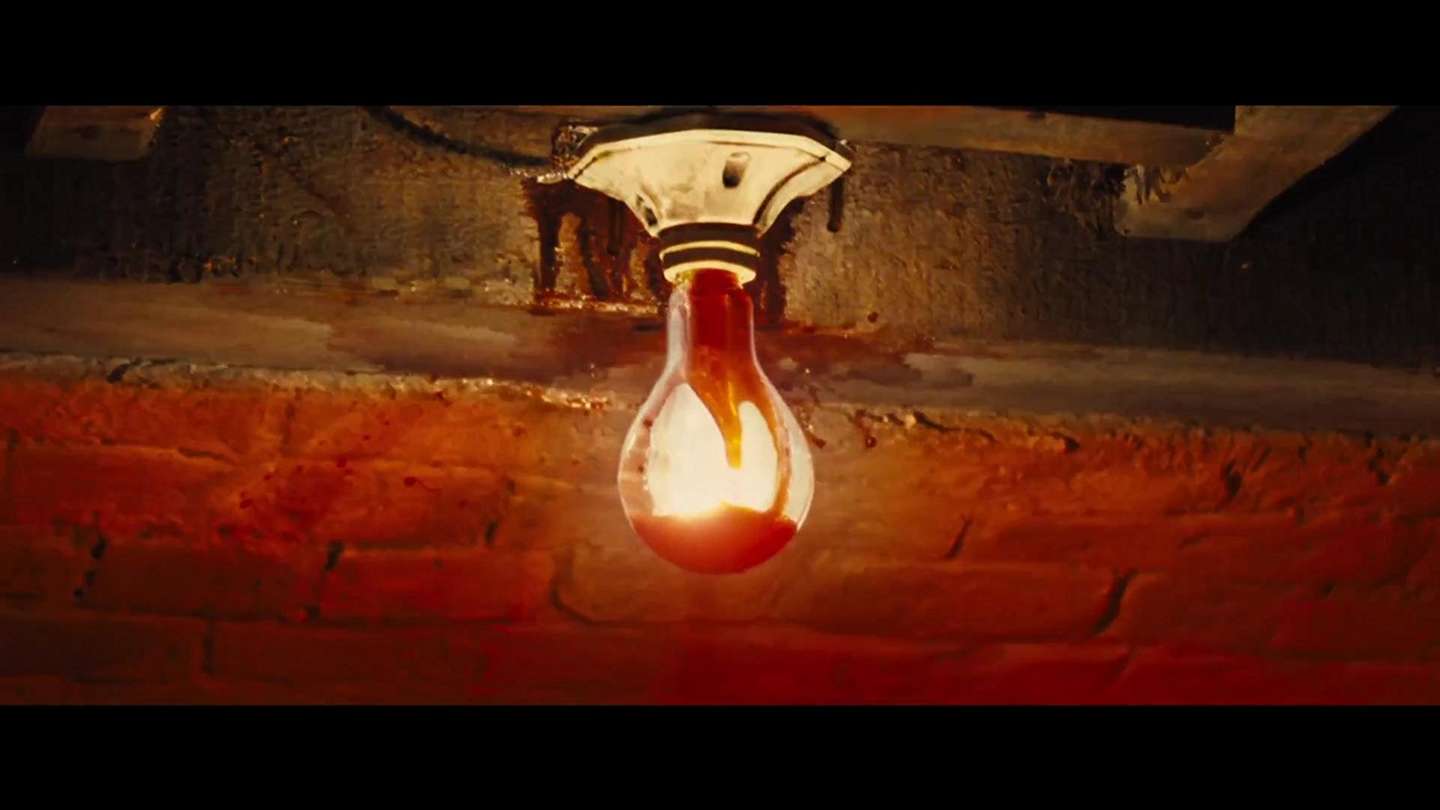

O que se vai seguir, em dois tempos, e com um intervalo de calma e felicidade, é, primeiro, uma comoção trágica, e depois um pandemónio apocalíptico. Em “Mãe”, Darren Aronofsky leva para lá dos limites do imaginável as sugestões alucinatórias e surreais que já se manifestavam nos enredos e nas personagens de filmes como “Pi”, “A Vida não é um Sonho”, “O Último Capítulo” e “Cisne Negro”. É como se tudo o que está latente nestes convergisse para “Mãe!”, o vulcão onde se dá a enorme e devastadora erupção. Acompanhada por aquele que é um dos mais óbvios e estarrecedores atos de vandalização da imagem de uma estrela de Hollywood alguma vez perpetrados, pois Aronofsky submete Jennifer Lawrence, através da sua ténue personagem, a praticamente todas as ignomínias possíveis, sob a forma de um pesadelo cataclísmico que a reduz literalmente a cinzas.

[Veja a entrevista com Darren Aronofsky]

E dado que “Mãe!” subscreve o ponto de vista de Lawrence, que está onde está a câmara, tudo aquilo que desaba sobre ela, desaba também sobre o espectador. “Mãe!” é uma arma de arremesso com que Darren Aronofsky nos agride sem dar quartel, por interposta Jennifer Lawrence, um filme que além de nos pôr a gritar pela nossa mãezinha, nos deixa a apanhar bonés. O realizador disse no Festival de Veneza, onde a fita esteve em competição, que “Mãe”, escrito “em cinco dias num transe febril” é um daqueles objetos que, “se o tentarmos desmontar, cai em bocados”. E sendo um delírio, é um delírio calculado. O filme tem as entrelinhas cheias de referências bíblicas, cabalísticas e mitopoéticas, e passam por ali enviesadas referências a “Repulsa” e “A Semente do Diabo”, de Roman Polanski, a fitas de terror escatológico e de casas assombradas, ou a temas como a submissão sacrificial feminina, a relação entre o artista e o seu público, o desejo e o temor de ser mãe, o poder imenso e egoísta do demiurgo, tudo sempre numa metralha cerrada e, convenha-se, pretensiosa.

[Veja a entrevista com Jennifer Lawrence]

Talvez Darren Aronovsky quisesse fazer apenas um filme sobre um casal com uma considerável diferença de idades, que já foi feliz mas está à beira de uma crise (ela faz tudo para que eles se sinta bem e ele não corresponde à altura, há entre ambos um mal-estar mudo quanto a terem filhos ou não), crise essa que é traduzida em termos de implosão doméstica desmesurada, de colapso da intimidade em frenesim, da encenação do fim de mundo dentro de casa. Ou talvez não seja nada disso. De qualquer forma, “Mãe!” é tão auto-indulgente, tão deliberadamente excessivo, tão visualmente desbragado, que acaba por se consumir a si próprio com a energia desenfreada que gerou. É deixá-lo arder, dirá, justificadamente e num alívio, o massacrado e azamboado espectador.