Péter Gárdos, realizador de cinema e escritor, nasceu em 1948, na Hungria. Cresceu em Budapeste sem saber que os pais, judeus, eram sobreviventes do Holocausto. Sem saber que o pai, que passou por três campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, também era poeta como ele, atrevido como ele. O pai distante e reservado que, até à data da sua morte, sempre se recusou a falar do horror da guerra. “Mais tarde, mais tarde”, respondia quando o filho tentava puxar a conversa durante os longos almoços de domingo.

Em julho de 1945, quando Miklós, o pai de Gárdos, chegou à Suécia vindo de Bergen-Belsen, doente e com pouco mais de 20 quilos, o médico deu-lhe apenas seis meses de vida. Mas, contrariando todos os prognósticos, Miklós decidiu que era demasiado cedo para morrer. Enviou então uma carta a cada uma das 117 jovens húngaras que, como ele, também viviam em campos de refugiados suecos. O objetivo era apenas um — conhecer a mulher da sua vida. A centenas de quilómetros, Lili, a mãe de Gárdos, respondeu. Durante um ano, os dois trocaram dezenas de cartas que, durante 50 anos, guardaram em segredo.

Quando o pai morreu, em 1998, a mãe de Gárdos ofereceu-lhe uma caixa com todas as cartas, guardadas em dois grupos e atadas por fitas de cores diferentes. Depois de as ler de uma ponta à outra, como se de um romance se tratasse, o realizador e escritor decidiu usá-las para reconstruir a história de amor dos seus pais — primeiro em livro e, mais tarde, em filme. Da correspondência dos seus pais, Gárdos tirou uma derradeira lição — o amor vende tudo, até a morte.

Péter Gárdos viajou até Portugal a propósito da Judaica — Mostra de Cinema e Cultura onde, no passado dia 20 de março, apresentou o filme Febre ao Amanhecer (2015). Na mesma semana, foi lançado em Portugal o romance que serviu de base à longa-metragem, Carta à Mulher do Meu Futuro, pela editora Alfaguara. Aproveitámos a oportunidade e fomos falar com ele.

▲ Péter Gárdos nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1948

HUGO AMARAL/OBSERVADOR

Quando é que soube que os seus pais eram sobreviventes do Holocausto? Lembra-se desse momento?

Não sabia que era judeu e, por isso, também não sabia que os meus pais eram sobreviventes do Holocausto. Quando tinha dez anos, havia um rapaz na minha turma que se chamava Veis e que era judeu. Ele tinha um lábio leporino e nós gozávamos com ele e batíamos-lhe. Como morávamos perto uns dos outros em Budapeste, costumávamos ir juntos para casa. Uma vez, na hora da despedida, começámos-lhe a bater com as nossas pastas. O meu pai, que estava em casa (nós morávamos no primeiro andar), viu essa cena.

Quando cheguei a casa, perguntou-me: “Porque é que vocês estavam a bater naquele rapaz? É porque é judeu? É porque tem aquele problema na boca?” O meu pai não disse mais nada e deu-me uma chapada. Com muita força. Ele nunca me tinha batido — nem antes, nem depois. Fiquei de tal maneira surpreendido que nem chorei. Perguntei-lhe então: “Porque é que me bateste?” O meu pai olhou para mim e disse-me: “Tu também és judeu”. Virou-me as costas e entrou no quarto dele. Lembro-me perfeitamente desse momento, da vergonha e da surpresa que senti ao perceber que também pertencia àquela raça tão odiada.

Não me lembro de quando me disseram que eram sobreviventes do Holocausto, eles nunca falaram sobre isso. Mas, depois da morte do meu pai, a minha mãe começou a falar muito e a partilhar certos pormenores comigo.

Nunca falaram disso enquanto o seu pai foi vivo?

Nunca falei disso com o meu pai. Ele morreu em 1998, quando eu já tinha 50 anos. Quando já era adulto, fiz-lhe muitas perguntas. No final dos almoços de domingo com a família, quando as senhoras iam para a cozinha e nós ficávamos sozinhos, pedia-lhe muitas vezes que falasse comigo e que me contasse coisas sobre a sua infância, sobre o seu passado. Ele passou por três campos de concentração, e eu pedia-lhe para me contar o que se tinha passado lá. Mas ele dizia sempre: “Mais tarde, mais tarde”.

Mas ele nunca chegou a contar-lhe.

Não. O livro e o filme foram uma forma de conhecer o meu pai. Eu não o conhecia. Por exemplo, foi só através das cartas que eu percebi que ele tinha um sentido de humor fantástico, uma grande ironia. Também era um “aldrabão”. Escreveu cartas iguais a 117 mulheres a dizer que as conhecia pessoalmente! Não conhecia essa faceta dele. Ele era uma pessoa rigorosa, reservada e muito pudica. Um outro exemplo: desde muito cedo que escrevo poemas, e ele nunca fez uma crítica positiva em relação a isso. Quando morreu, encontrei um caderno grosso onde ele colou todos os contos e poemas que escrevi e publiquei, com as respetivas críticas, anotadas ao lado. Ele tinha orgulho nisso, mas nunca o demonstrou. O caminho que percorri até ao romance também foi um caminho em direção ao meu pai.

Porque é que a sua mãe só decidiu mostrar-lhe as cartas depois de o seu pai ter morrido?

É uma boa pergunta. Acho que, de repente, começou a sentir a morte a chegar. Ela deve ter pensado que, se continuasse a esconder as cartas, eu nunca chegaria a conhecer a vida deles, o passado.

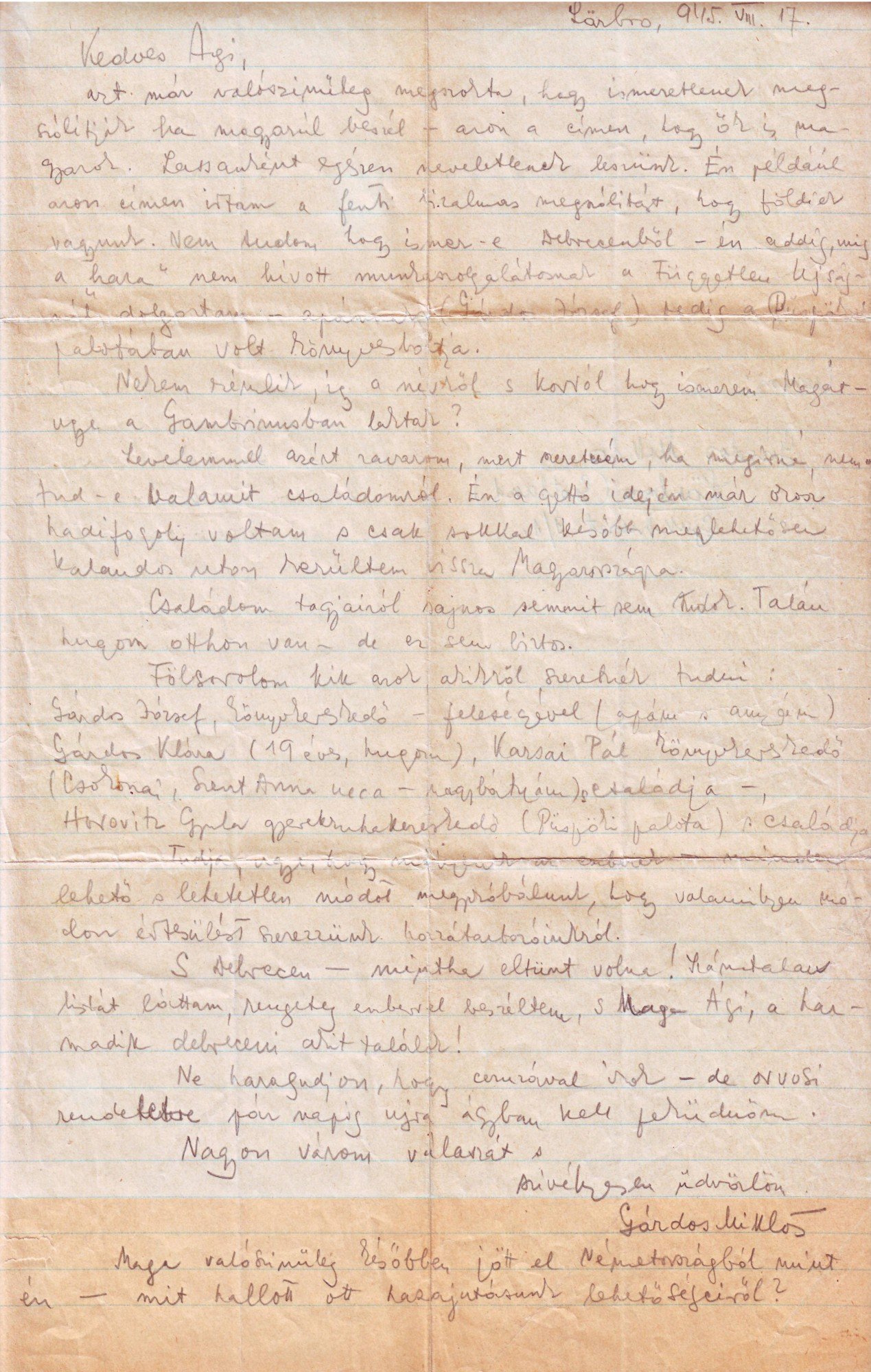

A primeira carta de Miklós para Lili, os pais de Péter Gárdos,

A sua origem.

Sim. A situação foi um bocado estranha. Ela apareceu à minha frente com uma caixa de café, onde guardava as cartas, e perguntou-me: “Tens interesse nisto?”. “O que é isso?”, perguntei-lhe. “São cartas.” “Que cartas?” “Cartas, correspondência de há 50 anos entre mim e o teu pai.” “Vocês guardaram as cartas durante 50 anos?” “Sim.” “E nunca me tinham mostrado, nunca me falaram sobre isso?” “Mostro-te agora!” “Estás interessado?” “Claro que estou, é uma coisa fantástica!”

Eram dois pacotes, atados com fitas de cores diferentes. Foi muito difícil desatá-las, porque estiveram assim durante 50 anos. Foi muito tempo. Foram guardadas separadamente e por ordem cronológica — de um lado as cartas do meu pai e do outro as da minha mãe. A noite em que as li foi extraordinária, porque fiz uma viagem no tempo. O meu pai escrevia muito bem e também tinha uma caligrafia bonita. E a minha mãe também. Foi fácil de ler. E como o amor deles foi sendo construído, senti que estava a ler um romance, o que era esquisito, porque também estava a ler o meu passado. Não era um romance qualquer.

Percebi que não conhecia o meu pai. Como é que ele escreveu aquelas coisas? Mas vou-lhe dizer uma coisa que percebi depois: eu também fiz os mesmos jogos que ele, com 30, 40 anos. O meu pai usava estratagemas para atrair mulheres, que eu não sabia que ele usou, e que eu também uso. [Risos]. Uso não, usava! [Risos]. É genética, porque ele nunca falou nisso.

Acabou por descobrir que tinha mais em comum com o seu pai do que pensava?

Oh, sim, absolutamente. Muito mais! Eu não sabia, mas eu também disse as mesmas coisas às mulheres.

Estava-lhe no sangue.

Sim, pode dizer-se que sim. [Risos]

E quando é que decidiu que queria fazer um filme [Febre ao Amanhecer] sobre a história dos seus pais? Foi uma decisão que tomou logo?

Era um homem maduro, mas naquela noite chorei, chorei imenso. Fiquei muito emocionado. Sabia que não seria fácil, mas decidi que queria realizar um filme. Mas não pensei que não ia conseguir escrever nem uma linha razoável durante sete anos.

Mas as coisas acabaram por acontecer de outra forma, e acabou por escrever o romance [Carta à Mulher do Meu Futuro] primeiro. Porquê?

Durante sete anos, senti uma grande impotência relativamente à história. Quando, passado esse tempo, escrevi a primeira versão do guião, houve qualquer coisa que começou logo a funcionar. Durante dois anos, escrevi várias versões e, quando senti que tinha uma versão definitiva, entreguei-a à associação húngara de apoio à indústria cinematográfica. Só que, três meses depois, esse apoio acabou. Um outro partido chegou ao poder e o sistema de distribuição de apoios mudou. Sabia que, durante dois, três anos, produzir filmes na Hungria seria muito complicado. E senti uma raiva tão grande, porque já estava há 11 anos a trabalhar no tema, que decidi escrever um romance. O que foi interessante foi que, depois de tanto sofrimento para escrever o guião, consegui escrever o romance em três meses. Em 2010, foi publicado pela primeira vez em livro.

Três meses é muito pouco tempo.

Muito, muito pouco.

Como é que conseguiu?

Tinha um método que funcionou. Acordava todos os dias às 6h e escrevia até às 10h. Durante três meses, trabalhei quatro horas por dia. E esse trabalho sistemático ajudou-me a escrever o romance.

O romance descreve ao pormenor o tempo que os seus pais passaram nos campos de refugiados da Suécia, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Que parte desse relato é que é ficcional?

A minha mãe contou-me muitos pormenores da experiência que teve no campo de concentração de Bergen-Belsen e na Suécia e, há três meses, estávamos a almoçar com a família num domingo, e ela começou a contar uma história que tinha acontecido na Suécia. A meio do relato, parou, pousou os talheres na mesa e perguntou-me: “Ó Péter, isto aconteceu mesmo ou foste tu que inventaste?”. [Risos].

Há muita coisa que é ficção no romance mas, depois de tanto trabalho de reinvenção da história, já não sei o que é que fui eu que criei e o que é que a minha mãe me contou. No romance, os pormenores, o que aconteceu no campo de reabilitação do meu pai na Suécia, é tudo ficção, porque ele não partilhou comigo nenhum pormenor. Criei a história a partir das cartas dele.

[trailer de “Febre ao Amanhecer”]

https://www.youtube.com/watch?v=K0byHAfdRyw

E também incluiu alguns excertos das cartas que trocaram.

Esses são verdadeiros. Não acrescentei nada a esses excertos, simplesmente retirei-os das cartas. Mas a história criada em torno das cartas já é ficção.

Existe um momento no romance em que a sua mãe confessa ao seu pai que já não quer ser judia e que se quer converter ao catolicismo. Por causa disso, até começa a frequentar a casa de uma família sueca católica ortodoxa. Isso aconteceu mesmo?

Isso é pormenor verdadeiro. Quando a minha mãe estava a ler a primeira versão, ainda sob a forma de guião, ligou-me um dia e começou a gritar comigo. Disse-me que não permitia que fossem escritas mentiras, que aquela era a história dela e que eu não podia estragar a vida dela. Então perguntei-lhe: “Mas qual é a mentira?”. “Essa conversa é mentira.” Ela nunca mais tinha lido as cartas, nem agora quer ler. E então eu disse-lhe: “Espera, vou buscar as cartas e leio-te alguns excertos”.

A sua mãe já não se lembrava do que tinha escrito?

Não era bem isso — ela queria esquecer-se disso. Tinha tanta vergonha dessa ideia de se converter que queria esquecer-se que tinha tido essa iniciativa. Quando estava a ler-lhe os excertos das cartas, ela ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois começou a sussurrar ao telefone que era horrível que tivesse feito aquilo. E eu disse-lhe que não era horrível, que era uma coisa bonita. Foi uma reação dramática e natural. Não consigo imaginar uma resposta mais bonita àquilo que lhes tinha acontecido. Claro que é uma reação normal — a de achar que deixar de ser judia resolvia tudo, como se fosse um estigma que se pudesse deixar para trás.

E não foi a única a sentir-se assim.

Hoje sabemos que entre 80 a 85% dos sobreviventes do Holocausto pensavam da mesma maneira. A nossa família não era religiosa mas, em 1948, quando eu nasci, eles decidiram batizar-me. Os meus pais, judeus, conseguiram arranjar um padre católico ortodoxo e eu tornei-me católico. Na certidão, está escrito que sou católico ortodoxo. Pensaram que, se o Holocausto voltasse a acontecer, o filho podia safar-se. Que não lhe ia acontecer nada.

Foi também isso que levou a sua mãe a indicar um apelido falso quando foi resgatada do campo de concentração. Às autoridades, disse que a mãe se chamava Rozalia Rakosi e não Zsuzsanna Herz. Faz ideia porque é que ela escolheu esse nome?

Sim, esse gesto teve o mesmo motivo que a conversa sobre a conversão com o meu pai. O apelido era muito comum. Na Hungria, havia um senhor chamado Rakozi que tinha um império mediático antes da guerra. Mas é difícil dizer porque é que ela escolheu esse apelido.

Talvez tenha sido o primeiro que lhe veio à cabeça.

Sim, mas também temos de ver que ela naquela altura tinha apenas 26 quilos. Não estava completamente consciente. Tinha um edema e, por causa disso, a cara estava inchada, apesar de ter pouco peso. Pediram-lhe para escrever um nome, e ela disse que se tinha esquecido de como se escrevia.

Há uma parte no romance em que a sua mãe diz que não conseguia lembrar-se do próprio nome.

Sim, mas era como se fosse uma alucinação. Hoje em dia, a minha mãe costuma dizer que era como se tivesse visto um filme desfocado. Durante uns minutos esteve consciente, mas depois perdeu outra vez a consciência. Foi nessa fase lúcida que indicou o apelido. Quando chegou à Suécia, já usava esse nome. Ficou agarrada a ele.

E como é que surgiu a oportunidade de realizar o filme?

Quando a associação foi novamente criada em 2012, entreguei o projeto. Depois da publicação do livro, e de ter tido êxito, foi mais fácil. O único pedido que a associação fez foi de o fazer em coprodução. Aqui só havia duas hipóteses — escolhi a Suécia e Israel, e os dois países aceitaram.

Foi fácil escolher os dois protagonistas?

Isso foi um processo muito longo e difícil. Vi mais de 160 pessoas durante o casting, jovens que nunca tinha visto na minha vida. O meu método era conversar primeiro com eles, e não gravar logo uma cena. Apenas conversar. As minhas perguntas eram semelhantes às de uma consulta de psicologia — perguntei-lhes se já tinham tido momentos trágicos na vida, se já tinham chorado muito, se já tinham sofrido, quais eram as coisas mais terríveis e emocionantes que tinham acontecido na vida deles nos últimos anos. Alguns disseram-me que não tinham ido ali para uma consulta de psicologia e que, por isso, não queriam falar sobre isso. [Risos]. Despediram-se e foram-se embora. Quem aceitou a situação, respondeu às minhas perguntas e partilhou comigo alguns momentos.

Eu precisava de alguém que tivesse vivido momentos difíceis, que tivesse assistido a uma tragédia. No filme não há cenas que mostrem o desastre do Holocausto, do passado, mas é importante para o público ver e perceber que os protagonistas viveram uma coisa horrorosa e que conseguem transmitir a tragédia. Quando a protagonista, que tem 22 anos, entrou no casting e me contou a história dela, 20 minutos depois reparei que estava a chorar. E, virei-me para trás, e os meus colegas estavam virados para a parede a chorar. Depois pensei que aquela rapariga, que tinha vivido uma tragédia daquele género, seria capaz de desempenhar o papel da minha mãe. E quando vir o filme, vai perceber que ela é uma atriz extraordinária.

▲ O romance "Cartas à Mulher do Meu Futuro" foi publicado pela primeira vez em 2010

HUGO AMARAL/OBSERVADOR

Apesar de o filme não ter cenas do Holocausto, foi o Holocausto que os levou ali. Mas a história acaba por não ser essa — é uma história sobre duas pessoas que se encontram e que se apaixonam.

É importante que se olhe para o livro e para o filme não como uma história sobre o Holocausto, mas uma história sobre o amor. O Holocausto, o horror do Holocausto, é como se fosse um pano de fundo.

Mas, através do amor, é possível ultrapassar essa tragédia.

Em 1946, o meu pai tinha uma doença pulmonar que, na altura, tinha uma mortalidade de 80%. O meu pai não só tinha guardado as cartas, como também as radiografias e os resultados dos exames que fez na altura. Quando estava a escrever o romance, consultei um pneumologista muito conhecido na Hungria e levei-lhe as radiografias. Quando ele olhou para elas disse que sim, que na altura a doença era mortal e que só em 1948 é que inventaram um cura. Acho que o amor não foi apenas uma terapia, mas também uma maneira de vencer a morte.

Foi isso que aprendeu com a história dos seus pais?

Essa é uma lição, mas há uma outra que deriva disso: nunca podemos perder a esperança e não vale a pena pensar muito no passado. Se eles tivessem querido vingança ou tivessem sentido pena deles próprios, então não tinham conseguido vencer essa luta. Essa maneira de pensar é uma novidade na literatura sobre o Holocausto. É a única arma que temos nas mãos contra o passado.

Porque eles nas cartas nunca falam do que aconteceu.

Não, não. Nunca! Isso é mesmo muito surpreendente — que tenham vivido coisas horríveis e que não tenham falado sobre isso. E eu achei que isso era uma mensagem simbólica deles para mim. Tinha de transmitir essa mensagem.

Em dezembro de 1945, o meu pai levantou-se todos os dias de manhã sabendo que, segundo o prognóstico do médico, tinha seis meses de vida. Que tipo de esforço interior é preciso alguém ter para não se preocupar com isso e, em vez disso, olhar todos os dias para a caixa do correio e ver se chegou alguma carta? Uma carta de uma mulher desconhecida. Que tipo de esforço precisa um homem de fazer para conseguir suprimir o medo da morte e escrever uma carta de amor? Isso, para mim, é uma coisa fantástica, porque não consigo imaginar-me a mim próprio numa situação dessas.

Falei com muita gente que teve experiências com a morte ou que estiveram numa situação crítica, e disseram-me que o medo é tão forte que não se consegue pensar noutra coisa. Se alguém tem cancro, só quer vencer a doença — só pensa nisso. E o meu pai não. O meu pai pensava que a morte não interessava — a única coisa que lhe interessava era o amor. Isso é uma coisa magnífica, incrível. Acho que tinha de contar isso, porque a mensagem é que podemos vencer a morte. É a notícia mais fantástica do que essa não existe! [Risos]. Todos queremos a mesma coisa.

Tem-se feito muitas vezes uma comparação entre a situação dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, como os seus pais, e a situação que se vive atualmente na Europa. Concorda com esse paralelismo?

Claro que são coisas paralelas. Em 1946, a Europa pensava de uma forma mais humana sobre esta questão. Quando olho para as fotografias dos refugiados, vejo pessoas atrás de barreiras, mulheres com filhos, com um olhar desesperado, na miséria. Estão magros, sem comida, doentes. Não percebo como é que, nestas situações, a rejeição nasce dentro das pessoas. Isso é bastante triste e cruel. A humanidade está a declinar.

Apesar de tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, sente que agora existe uma maior falta de humanismo?

Sim, porque o esquecimento é grande. As pessoas esquecem-se facilmente do que se passou. Bertolt Brecht escreveu que as pessoas aprendem tanto com o passado como os coelhos. Aparentemente, voltou a acontecer o mesmo. Não existem respostas humanas para esta situação — só respostas desumanas e insensíveis.

Acha que as pessoas já se esqueceram do que aconteceu?

No fim da guerra, houve um momento catártico — toda a gente ficou emocionada. A sombra da morte de vários milhões de pessoas fez com que as pessoas se apercebessem do horror em que tinham participado. Há sociedades, como a Alemanha e a Suécia, que ainda hoje continuam a confrontar-se com o que aconteceu. Foi mais saudável. Mas há outras sociedades que não se querem confrontar. A sociedade húngara pertence a esse grupo. Acho que isso funciona da mesma maneira com uma pessoa e com uma sociedade. Se reprimirmos muita coisa — os acontecimentos do passado –, ficamos doentes. E numa sociedade acontece a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde, vai ficar doente.