No ecrã gigante montado no palco do Teatro Tivoli BBVA, há uma imagem de uma mulher asiática atrás de uma porta de grades numa casa azul. Tem a perna apoiada num dos ferros e olha para o chão. Do lado de fora da casa, pousado numa das janelas, um corvo observa-a. “Já viram a ironia disto? A mulher dentro de uma gaiola e o pássaro em liberdade”, questiona Jodi Cobb enquanto faz o público viajar no seu portfólio durante o National Geographic Summit, que aconteceu pela primeira vez em Lisboa na última quinta-feira.

“Eu tornei-me fotógrafa porque queria mudar o mundo. Mas isso revelou-se um bocado mais difícil do que eu julgava ao início”, começou por contar Jodi Cobb, vencedora de um prémio World Press Photo e do primeiro título de Fotógrafa do Ano da Casa Branca entregue a uma mulher. Tinha visto o mundo inteiro antes dos 12 anos, levada pelo espírito aventureiro dos próprios pais. A inspiração para o trabalho que desenvolveu ao longo da sua carreira, foi buscá-la a várias fontes: primeiro, aos movimentos de luta pelos direitos humanos que a sua geração levou para as ruas, admite ela recordando as imagens que lhe chegavam às mãos vindas dessas manifestações. Depois, ao próprio irmão:

“Lembro-me de o meu irmão de 4 anos perguntar à minha mãe: ‘O que posso fazer hoje que ainda não fiz?’ Quando se tem 4 anos, isso é praticamente tudo. Mas levei essa pergunta comigo todos os dias da minha vida”, explica Jodi Cobb.

Foi com essa interrogação que Jodi Cobb explorou o planeta para “levantar questões sobre a condição humana num mundo cada vez mais interligado”: Jodi Cobb foi a primeira fotógrafa a atravessar o desconhecido mundo da China quando o país abriu portas ao Ocidente. Foi também a única fotógrafa a entrar no secretismo da vida feminina na Arábia Saudita e das poucas a contactar diretamente com a última geração de autênticas gueixas japonesas. No seu currículo há ainda uma grande reportagem de 2003 sobre trabalho forçado, escravatura e tráfico humano. Tudo com uma missão na mira: “Queria abrir os olhos das pessoas, mudar as suas atitudes”.

E queria abrir os olhos dos outros porque os seus também se abriram muito cedo: natural dos Estados Unidos, Jodi Cobb e a família mudaram-se para o Irão quando ela tinha 8 anos e ficou lá até aos 12. Entre um país e outro passou várias semanas a viajar e conheceu, de uma vez só, quinze países. Desde que começou a trabalhar, levando a máquina fotográfica na mão, conheceu mais de 65 países. “Aprendi mais cedo do que a maior parte das pessoas que não sei nada. Vi por mim mesma quão grande e diversificado o mundo é e isso tornou-me incrivelmente curiosa”, explicou Jodi Cobb na conferência. A curiosidade levou-a por uma longa caminhada pela intimidade das gueixas, por tribos africanas distantes, por uma tribo canibal da América e pelos sinuosos e perigosos percursos do tráfico humano na Ásia.

À tarde, quando Jodi Cobb se encontrou com o Observador, os olhos estavam mais pesados, admitiu a própria: “Estou com jet lag. Vim ontem à noite de Washington e não consegui dormir em condições”, explica entre risos. Numa pequena sala de imprensa no Teatro Tivoli, uma das fotógrafas mais reconhecidas da National Geographic fala dos desafios da sua profissão e sobre o que, como pessoa, aprendeu sobre a condição humana no decorrer dos seus projetos jornalísticos.

Jodi Cobb. Créditos: Henrique Casinhas/ Observador

Como é que as viagens que fez em criança com a família influenciaram o seu modo de olhar para o mundo?

Quando era muito novinha, vi em primeira mão um mundo inteiro. Era tudo muito misterioso para mim, ao mesmo tempo admirável. A verdade é que aquilo por que passamos enquanto crianças influencia a nossa vida, tanto as coisas boas como as más. Isso criou uma sensação de “wanderlust”, uma vontade enorme de continuar a viajar e a explorar o mundo. Talvez isso estivesse nos meus genes, porque esse é um desejo que os meus pais também sentiam. Não sei se é natureza ou algo que fui nutrindo.

Quais foram os maiores desafios que enfrentou na sua vida profissional?

Todas as histórias têm os seus desafios e, quando iniciamos os nossos projetos, nunca sabemos de onde é que eles vão aparecer. É o que eu estou sempre a dizer: quando os nossos olhos não sabem, a mente não pode saber. Já me aconteceu ter dificuldades por causa das características do terreno ou no acesso a algum lado. Mas há uma coisa que acontece às vezes — por exemplo, na Polinésia Francesa, a minha maior dificuldade é ser tudo maravilhoso. É complicado tirar boas fotografias porque tudo é maravilhoso! Não sei para onde me virar. Mas na fotografia é sempre precisa esta tensão e tornar tudo mais interessante. Mas houve duas situações realmente complicadas. Uma foi no projeto sobre gueixas, onde a dificuldade era o acesso porque era um mundo onde ninguém tinha jamais entrado. Tive de encontrar as gueixas que me deixassem entrar e lutar pelas permissões que me exigiram. A história do tráfico humano também foi muito difícil. Foi… impossível. Tentar entrar nos sítios para fotografar, tentar encontrar os acessos ou ser capaz de ver as situações. Porque para mim as fotografias são provas. Eu preciso de pistas e de provas. Não há formas de dizermos às pessoas que alguma coisa existe sem lhes mostrarmos que existe.

As dificuldades que enfrentou no início da sua carreira, como jornalista e como fotojornalista, são as mesmas que os profissionais em início de carreira enfrentam agora?

Julgo que os desafios são diferentes, mas nem por isso mais difíceis. Acho que o maior desafio para os jovens fotógrafos neste momento é saber quem vai publicar o trabalho deles e como é que vão conseguir um trabalho. Parece que toda a gente já viu tudo hoje em dia, como se já não houvesse surpresas nem espanto com o mundo. Quando eu estava a começar, ninguém tinha visto a China como eu tive a oportunidade de a ver, quando ainda era um país fechado ao Ocidente. Tudo o que eu tinha para contar era informação nova, mas agora já toda a gente viu de tudo um pouco por todo o planeta. Nós conhecemos o espaço e conhecemos as profundezas do mar. Não há nada novo. Por isso, agora temos de arranjar formas de contar histórias de uma forma diferente.

De todas as fotos que já tirou, se estivesse a folhear o seu portfólio, qual consideraria a mais icónica?

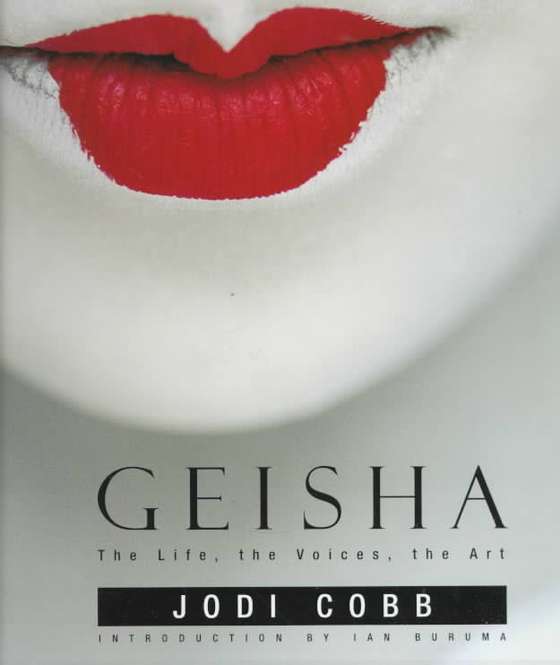

Bem, pode não ser a minha favorita, mas acho que a mais icónica será a dos lábios das gueixas. A fotografia do queixo de uma gueixa e do pescoço em segundo plano completamente pintados de branco, depois os lábios bem delineados com tinta vermelha. Está no meu cartão profissional, por isso… (risos). Acho que é a mais simbólica para mim.

A capa do livro de Jodi Cobb sobre a vida secreta das gueixas japonesas – “Geisha: The Life, the Voices, the Art”

Alguma foi particularmente difícil de conseguir?

Muitas delas, acho que não sou capaz de escolher. Mais do que isso: houve muitas, mesmo muitas fotografias que ficaram para trás, que ficaram por tirar. Mas eu tento não me concentrar nelas, seria demasiado frustrante. Se pensar constantemente nisso, a minha vida arruína-se (risos). Não se pode olhar para trás! Isso mantém-me acordada à noite. No caso da viagem que fiz à China, era uma fotojornalista em início de carreira e passava o dia a tirar fotografias. Depois, quando ia para a minha cama e pensava nas fotografias que tinha andado a tirar durante o dia, percebia que afinal houve coisas que não tinha visto, coisas que perdi pelo caminho, todas essas coisas. Quando dei por mim, pensei: “Mas assim estou a trabalhar dois dias num dia só. Eu faço o meu trabalho no campo e a seguir ainda vou duvidar de tudo o que tinha feito”. E ficava miserável. Aprendi desde então que há sempre outra fotografia.

Há uma “outra fotografia” que está na sonda Voyager. Vai ficar para sempre no espaço.

Foi uma fotografia que a NASA [agência espacial norte-americana] pediu à National Geographic, que fui eu que tirei mas os direitos de autor eram deles. Mas era uma foto realmente normal que eu tinha tirado num trabalho que estava a fazer no estado de West Virginia. Nem sequer era uma história muito interessante para mim, na verdade até estava a ser um projeto frustrante (suspira). É uma mulher debaixo de uma árvore a varrer folhas. Não é a minha favorita, nem de perto nem de longe, não tem significado nenhum para mim. Eu nunca a mostrei a ninguém nem falei sobre ela durante vinte anos porque tinha vergonha da fotografia! Mas agora penso: não importa se a fotografia é boa ou não, é tão fixe ter uma foto no espaço!

O que acha que tinha essa foto de tão especial para a NASA e que a Jodi não reparou?

O que me explicaram é que a foto serve para, se alguma vez fosse intercetada por outro… hmm… outras pessoas espaciais, não sei bem (risos), para que esses seres entendessem como era a vida na Terra. Houve uma série de fotografias escolhidas e esta, a minha que foi selecionada, servia para explicar em escala o tamanho de um ser humano em comparação com o de uma árvore. E servia também para lhes mostrar como as folhas da árvore mudam de verde para amarelo e para eles verem como depois caíam.

Está muitas vezes envolvida em situações agrestes, que despertam sentimentos de agonia, de frustração e de revolta. Como é que digere essas sensações?

Eu lidei com muitas histórias difíceis: trabalho sexual, trabalho forçado, tráfico humano… Foi uma tragédia atrás da outra. Nunca pensei que pudesse haver tanta maldade no mundo. Eu estive frente a frente com uma pessoa que trafica outros seres humanos. Eu nunca tinha pensado em conhecer alguém que sequer pensasse em fazer algo assim às pessoas que o rodeiam. Isso ensinou-me muito sobre a condição humana. Aprendi que podemos encontrar todo o tipo de gente, mas que não se pode fazer qualquer suposição sobre a pessoa para quem estamos a olhar. Porque não sabemos a situação por detrás dela.

Questiona-se sempre sobre isso no dia-a-dia? Até quando não está em países de terceiro mundo, onde essas situações são mais frequentes?

Eu pergunto-me se a funcionária que trabalha no hotel onde eu fico é livre de sair quando quiser, se tem o passaporte com ela. Pergunto-me sobre quem fez as coisas que eu compro e uso e visto. Quem está a trabalhar nas fábricas: será que eles são livres de sair? Quem é que lhes paga? Será que lhes pagam e, se não, quem é que ficou com o dinheiro deles? As coisas que às vezes tomamos como garantidas podem às vezes tornar-se o completo contrário. Dou-me conta de que já não podemos confiar em nada. E sim, estas perguntas vêm-me à mente mesmo quando estou em países mais desenvolvidos. Porque nunca tinha visto nada assim. Todos os anos, os Estados Unidos preparam uma lista onde classifica todos os países do mundo em função da escravatura laboral que existe neles e se estão a fazer alguma coisa para combater esse assunto. Portanto, nós sabemos que esses problemas existem em todo o lado. Só que, em alguns lugares, eles são mais visíveis. É chocante.

Mas está a ser feito o suficiente para combater esses problemas?

Bem, todos os países abordam estes assuntos de forma diferente. Não consigo fazer uma generalização sobre as políticas relacionadas com estes problemas. Para ser honesta, nem estou muito informada sobre como os governos estão a reagir a estas questões. Alguns estão provavelmente a trabalhar arduamente em eliminar ou colmatar este problema. Outros é possível que estejam a fazer vista grossa sobre eles.

Créditos: Henrique Casinhas/ Observador

Isso leva-a a pensar sobre se o ser humano é naturalmente bom?

Ah, não tenho nenhuma teoria sobre isso (risos). Seria melhor conversarmos com a Jane Goodall sobre isso. Acho que nunca filosofei sobre o assunto, fico-me pela profissão de fotógrafa. Embora, claro, tenha de pensar sobre o mundo para exercer a minha profissão. Eu gosto mesmo de fotografar. Adoro tirar fotografias e adoro olhar para elas e tento interpretar as situações para pensar em boas imagens. É isso que me faz ignorar tudo o resto, só quero chegar ao lugar e depois logo se vê o que vai acontecer.

Mas é possível ser completamente imparcial quando se conta histórias como aquelas sobre as quais se debruça?

Não! Ninguém no mundo pode ser a favor das situações que eu retrato. Acho que a imparcialidade e a isenção que se pede a um jornalista depende da situação em que está envolvido. Quer dizer, se ele estiver a fotografar um acontecimento onde há democratas de um lado e republicanos do outro, então claro que essa exigência faz sentido. Mas não podemos desenhar a mesma linha em casos como o tráfico humano, por isso não sinto essa pressão.

Sempre se assumiu como feminista. Mas como define feminismo? Acha que o mundo está no bom caminho para entender o que significa realmente o feminismo?

Acho que estamos a viver tempos em que os rótulos de género deixaram de fazer sentido. A geração de mulheres a que pertenço lutou todos os dias por ter trabalho, por ter um salário igual ao de um homem. Na minha vida profissional, houve sítios onde não me deixavam entrar porque era mulher, como em eventos de desporto. Houve lugares onde não me deixavam passar de determinadas linhas porque era mulher. E isso acontecia todos os dias: negaram-me trabalhos por ser mulher, não conseguia que me dessem um salário justo porque era mulher. A geração seguinte já não teve de passar pelo mesmo e não fazia ideia do que nós tínhamos feito. O feminismo não significa nada para as mulheres dessa geração. Mas… quer dizer, nós somos 51% da população!

Créditos: Créditos: Henrique Casinhas/ Observador

Durante esta cimeira, ouvimos falar muito de espera. Mas, na prática, o que podemos fazer para marcar uma diferença nestas questões?

O segredo está em pensar localmente no que se pode fazer nas nossas casas ou nos lugares onde trabalhamos. Temos de pensar em mudanças necessárias nas comunidades em que estamos inseridos ou nos espaços que utilizamos todos os dias. Escolhemos um assunto que mais nos apaixona ou intriga — seja ele exploração infantil, seja tráfico sexual ou qualquer coisa que nos chateia mais — e concentramo-nos nisso. Porque é isso que nos vai manter focados nas nossas missões. E uma vez que começamos a fazer isto, assim que tomamos o primeiro passo, vamos ter vontade de dar mais um e mais um e mais um… E é assim que o mundo vai continuando.

O que vai fazer a seguir?

Tenho mesmo de terminar o meu livro! Comecei a fazer um livro retrospectivo e quero desesperadamente acabá-lo (risos). Acho que estou com isto em mãos para aí há dois anos. Só me quero livrar dele agora (risos).