Título: “Autobiografia”

Autor: John Stuart Mill

Editora: Edições 70

Tradutor: Flausino Torres

Páginas: 226

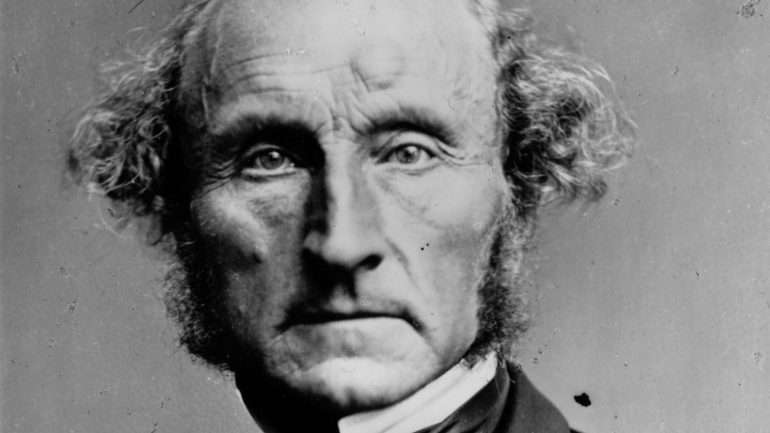

Alguns dos intervenientes no debate inflamado sobre a liberdade de expressão que marca a actualidade têm-se referido às ideias de John Stuart Mill (1806-1873) sobre o assunto, especialmente àquelas que estão expostas no ensaio Sobre a Liberdade (1859). Pode parecer estranho para algumas pessoas que um ensaio seja frequentemente citado mais de cento e cinquenta anos depois de ter sido escrito, mas isso não surpreenderia decerto o autor, que não teve pejo em afirmar: “Sobre a Liberdade resistirá mais ao tempo do que qualquer outro dos meus escritos” (p. 186), mesmo apesar de reconhecer a possibilidade de a sua Lógica poder vir a ter também uma vida longa. Mas quem foi este filósofo que, nunca tendo sido esquecido em certos espaços, volta agora a ser protagonista nas discussões mais acesas no espaço público? Uma das melhores formas de o conhecer é através da leitura de Autobiografia (Edições 70), ainda que se saiba que nem sempre as autobiografias são a melhor forma de ficar a conhecer aqueles que as escrevem e que esta é uma autobiografia muito especial, não passando, segundo Mill, do “relato de uma vida tão vazia de acontecimentos” (p. 21).

A singularidade desta autobiografia pode, aliás, começar a explicar-se por esta ideia. Que uma vida possa ser descrita como cheia ou vazia de acontecimentos depende, como é óbvio, daquilo que cada um considera ser ‘um acontecimento’. Estar-se gravemente doente será para muita gente ‘um acontecimento’. Não são raras as autobiografias escritas por pessoas que sobreviveram a uma morte iminente onde esse estado é relatado de forma minuciosa. As entradas de um diário escrito por Mill durante a sua doença revelam como o filósofo chegou a encarar a sua morte como um evento que ocorreria num espaço temporal curto e como a certeza de que iria falecer em breve esteve na origem da ideia de escrever a autobiografia.

Quando se lê Autobiografia, no entanto, Mill refere-se a esse momento da sua vida como se estivesse a falar da mais corriqueira das situações, referindo-se-lhe como “o caso de uma doença de família e de uma viagem de mais de seis meses que fiz pela Itália continental, Sicília e Grécia para recuperar a saúde” (p. 183). Para além de ser parco nas palavras que gasta para descrever um episódio que exigiria várias páginas a qualquer biógrafo idóneo, Mill declara que este não foi o episódio mais importante da sua vida no período que decorreu entre o seu casamento e a morte da sua mulher (1851-1858), pois durante esse período foi promovido a um cargo superior na East India Company. O que este comentário revela é que a concepção que Mill tem do que é uma autobiografia difere daquilo que comummente se entende hoje por ‘autobiografia’.

A Mill interessa-lhe sobretudo expor a sua vida pública e só conta o que lhe é mais privado quando julga que isso pode vir a ter alguma utilidade pública. É por isso que o medo de morrer sem esclarecer alguns pontos sobre a sua vida (mormente os contornos da amizade que manteve com a sua mulher Harriet Taylor durante os trinta anos em que esta foi casada com outro homem) não se encontra entre os motivos que considera terem suscitado a ideia de escrever a autobiografia.

Os motivos invocados abertamente, como se pode perceber, encontram-se estreitamente ligados à ideia de utilidade:

1) “poderia ser útil a publicação deste escrito, em que se representa o quadro de uma educação conduzida fora das normas habituais”;

2) “mostrar as fases sucessivas do desenvolvimento de um espírito cuja submissão constante a um impulso progressivo o tornou tão pronto a aprender, quer pelos seus próprios pensamentos quer pelos pensamentos alheios”;

3) “reconhecer a dívida pelo aperfeiçoamento intelectual e moral que contraí com algumas pessoas” (p. 21). Para Mill, os acontecimentos dignos de serem relatados na Autobiografia são aqueles que ilustram qualquer um destes três propósitos, sendo que na maioria das vezes os três se encontram misturados, particularmente no relato do tempo em que viveu com Harriet, cuja influência na sua obra é tão decisiva que Mill a considera co-autora de muitos dos seus textos, e no relato da sua infância, aquele em que se conta a educação invulgar que recebeu do seu pai, o também filósofo James Mill.

Não há leitor da Autobiografia que não fique atónito ao descobrir que Mill começou a aprender grego aos três anos de idade, latim aos oito, que nessa idade já tinha lido sete diálogos de Platão, e que, aos doze anos, escreveu um volume sobre a história do governo romano até às Leis Licínias, onde discutiu todos os temas constitucionais e fez a defesa das Leis Agrárias e do Partido Democrático de Roma. O plano educativo concebido por James Mill não contemplava o contacto com outras crianças nem períodos de ócio dado que os considerava formadores de hábitos nocivos para uma aprendizagem intelectual e moralmente eficaz. A actividade física encontrava-se limitada aos passeios diários obrigatórios que dava com o pai, durante os quais o jovem Mill fazia sempre “um relato circunstanciado do que tinha lido” (p.31) e respondia às perguntas que o pai lhe fazia de modo a testar o seu conhecimento e o seu raciocínio, estimulando-o sempre, como Mill esclarece, a pensar por si próprio.

Ainda que não seja dito explicitamente no texto, percebe-se que esses passeios diários formaram hábitos sólidos em Mill, entre os quais, o de valorizar todas as alterações de perspectiva ou de convicção a respeito de qualquer assunto ao ponto de sentir sempre a necessidade de lhes dar expressão. Não surpreende, então, que esta autobiografia seja acima de tudo a história da sucessão dos estados mentais de um indivíduo durante o desenvolvimento das suas convicções. Escrever uma autobiografia não difere muito para Mill dos relatos que fazia ao seu pai sobre o que aprendera até àquela manhã ou sobre as alterações espirituais que essa aprendizagem contínua lhe provocava.

Talvez tenha sido por causa deste hábito tão enraizado que a revisão apurada do texto não chegou para apagar algumas das partes em que este revela, surpreendentemente, traços de natureza conversacional. Na verdade, são várias as passagens em que se discutem tópicos muito diferentes. Um bom exemplo do que acaba de ser dito é o caso de um parágrafo que se inicia com a narração dos problemas financeiros respeitantes à manutenção de uma revista e que termina com várias linhas especulativas sobre os defeitos da metafísica intuicionista escritas a propósito de uma comparação sintética entre a sua própria teoria da indução e a de Auguste Comte.

Nos capítulos dedicados à sua educação, Mill não se limita a fazer uma representação desta para que seja um exemplo digno de reflexão para outros, pois é o primeiro a analisar as virtudes e os defeitos desta experiência da qual o é produto final. Não deixando de valorizar algumas das qualidades do método que lhe foi aplicado pelo pai, sobretudo por este nunca o ter deixado ser um papagaio das suas ideias ou de outros pensadores, Mill aponta várias vezes o dedo ao seu tutor por este ter descurado outros aspectos pedagógicos. Não se coíbe, assim, de questionar os efeitos nocivos de uma educação pouco baseada na exemplificação e que pouca atenção dava ao ensino da história contemporânea.

As críticas estendem-se ainda ao facto de o método ser demasiado voltado para a teoria em detrimento da prática e à denúncia da negligência a que foi submetido o ensino da cultura poética, responsável pela formação de uma cultura do sentimento (para o filósofo, como veremos, as duas coisas estão profundamente relacionadas), pois James Mill não acreditava “que a regeneração da humanidade resultasse da acção directa sobre os sentimentos; ela seria o produto da educação da inteligência, da acção das luzes da razão” (p.92). Toda a educação do jovem John Stuart foi, assim, encaminhada para que este pudesse vir a ser um reformador da sociedade. Dirigido desde tenra idade para esse caminho, era quase natural que Mill não o questionasse: “eu tinha um objectivo, aquilo a que se pode chamar uma finalidade na vida – queria trabalhar para reformar o mundo. A ideia que tinha da minha própria felicidade confundia-se inteiramente com este objectivo” (p. 107). Todavia, o seu hábito analítico levou-o a colocar uma questão decisiva:

“Admitindo que alcançavas todos os objectivos que tens na vida, que podias conseguir todas as mudanças nas opiniões e nas instituições pelas quais consomes a existência, experimentarias com isso uma grande alegria, serias verdadeiramente feliz?» – «Não!», respondeu claramente uma voz interior que eu não podia reprimir. Senti-me a desfalecer; tudo o que me sustentava na vida ruiu” (p. 108)

Neste que é para muitos o capítulo mais interessante do livro, por ser aquele que tem uma índole mais intimista e que é menos parecido com o resto da obra do filósofo, Mill analisa pormenorizadamente a crise que afectou o seu espírito, aquela que o levou a pensar que seria impossível continuar a viver. Como explica, esta crise caracterizava-se por uma incapacidade de ter emoções intensas, fossem estas prazeres ou desprazeres, que teria a sua origem no facto de ter sido prematuramente “super-alimentado de lógica pura de análise” (p. 91), dado que esta “tende a destruir os sentimentos (…) quando não existe nenhum outro hábito intelectual e o espírito de análise está desacompanhado dos seus complementos naturais e seus correctivos” (p. 110).

O hábito intelectual que funcionaria como correctivo e complemento natural ao excesso de análise seria o produto de uma cultura poética que Mill afirma não possuir por lhe ter sido negada durante o seu processo educativo, aquele que, como admite com algum desgosto, o transformou “numa máquina de raciocinar” (p. 90), imagem da qual nunca se chegou a libertar completamente. O que o salvou desta depressão, confessa, foi a leitura de um passo emotivo das Memórias de Marmontel que o fez comover-se “até às lágrimas” e lhe mostrou que, contrariamente ao que temia, não era feito de pau ou de pedra” (p. 113). Esta descoberta aliviou-o da sua angústia, provocando uma nova revolução no seu espírito, na medida em que lhe permitiu perceber a importância do “cultivo da interioridade do indivíduo” (p. 114) como condição essencial para encontrar a felicidade e como este dependia de uma sensibilidade proporcionada pela cultura poética.

Assim, e acreditando exageradamente nos efeitos que a poesia pode ter no espírito humano, Mill passou a consumir poemas de Wordsworth como antídoto para o hábito analítico que lhe envenenava o espírito, uma vez que estes eram “muito adequados à cultura do sentimento de que (…) andava em busca” por serem “uma fonte capaz de despertar a alegria da alma, dos prazeres comunicáveis e da imaginação” (p. 117).

Não havendo dúvidas de que este é um texto em que se encontram comentadas de forma incisiva as alterações de convicções de um espírito superior, também é necessário afirmar que esse comentário se alarga às alterações de convicções de uma época especialmente rica na história do pensamento crítico, pois são várias as passagens em que Mill nos relata os diálogos e os debates que travou com os pensadores mais importantes do seu tempo a respeito de assuntos tão diversos como a liberdade de expressão, o sistema da democracia representativa, o socialismo de Owen e de Saint-Simon, a abolição da escravatura ou a questão do sufrágio feminino, do qual foi um defensor acérrimo, especialmente durante o período curto em que fez parte da Câmara dos Comuns, onde conseguiu que a opinião geral sobre o tema sofresse consideráveis desenvolvimentos.

As sínteses que Mill vai fazendo ao longo do texto sobre estas discussões intelectuais de importância capital, quer para a história da filosofia, quer para a tão almejada reforma da sociedade, são uma espécie de teaser para as obras maiores de Mill como A Sujeição das Mulheres, Princípios de Economia Política, O Utilitarismo ou até mesmo a Lógica, e cuja leitura pode mostrar que Mill não se esgota no epíteto “liberal” que geralmente acompanha o seu nome.

Esta publicação de Autobiografia é louvável por continuar a dar ao pensamento de Mill a atenção que lhe é devida e por recuperar uma tradução competente (exceptuando um par de passagens em que a tradução se afasta do sentido original devido a pequenas imprecisões) feita por Flausino Torres em 1946. O mesmo não se pode dizer, porém, da escolha do texto escrito pelo tradutor para servir de prefácio a esta nova edição, dado que este apresenta dois problemas. O primeiro, e mais grave, consiste na simplificação injusta que faz do complexo pensamento do autor, quer quando quase o reduz às suas ideias sobre economia política, quer quando descreve a depressão que afectou Mill como “uma tardia crise de puberdade”. O segundo, menos grave, mas que, pela perplexidade que provoca no leitor, deixa uma mancha evidente na qualidade do prefácio, é o facto de o tradutor, para ilustrar o alheamento provocado em Mill pelo carácter isolacionista da educação que o pai lhe dera no que diz respeito à contemporaneidade, invocar que não existe uma única referência a Napoleão na Autobiografia.

O exemplo é infeliz porque muitos são os motivos que, para além de um hipotético alheamento infantil em relação aos assuntos da época, poderiam levar Mill a não referir Napoleão no seu texto. Contudo, o exemplo é ainda mais infeliz porque não corresponde à verdade, pois, na página 59, lê-se que o economista Jean-Baptiste Say “não dobrara a cerviz diante de Bonaparte, apesar do cerco que lhe sido feito” e, duas páginas depois, pode-se ler que os franceses, passados os anos conturbados da revolução, “caíram sob o regime despótico de Bonaparte”.