No início do ano, Portugal percebeu que havia um lusodescendente a fazer sucesso em Hollywood. Com mais de 30 anos de carreira, Luís Sequeira fez parte da lista de nomeados ao Óscar de Melhor Guarda-roupa. Dessa, da dos BAFTA e da dos Costume Designers Guild Awards, a única onde se sagrou vencedor. A Forma da Água, de Guillermo del Toro, foi o filme que o catapultou para a ribalta.

De Portugal, guarda memórias de infância. Algumas delas revelaram-se úteis quando começou a ter de “sujar” figurinos para uma série de televisão arrepiante. Nessa altura, ainda estava em Toronto. O salto para Hollywood veio quando já dirigia a sua própria equipa. O que muitos entenderiam como um retrocesso na carreira — voltar a ser assistente de designers já aclamados — ele encarou como uma oportunidade para aprender e para entrar na maior máquina cinematográfica do mundo.

Hoje, volta para desligar. A cada vinda a Portugal, tem tempo de visitar Lisboa, Porto, Aveiro e pouco mais. Mas desta vez, o propósito foi bem mais específico. Luís Sequeira esteve na última edição MOTELX para falar de figurinismo aplicado aos filmes de terror, uma arte de domina bem.

Quando é que surge o interesse por design de moda?

A minha mãe tinha um atelier aqui em Lisboa, nos anos 40 e 50. Ela fazia roupa para espetáculos, mas também vestidos de noiva. Tinha uma equipa de 12 mulheres. Ainda tenho o portfólio dela, até gostava de fazer um livro porque é mesmo outro tempo, outro mundo. Mas ela queria sair, eram outros tempos aqui em Portugal. Quando era garota, queriam levá-la para ser uma estrela em Hollywood, então ela ficou sempre com aquela ideia de sair. Foi para o Canadá e, no início, ainda fez alguma costura, mas acabou por desistir passado um tempo. Como ela costumava dizer: fartou-se dos tecidos. Lembro-me bem de ser miúdo e de vê-la costurar, ficava no chão ao lado dela a brincar com os tecidos, com os brilhantes. Anos depois, quando entrei no mundo da moda, ela perguntava-me sempre: ‘porquê?’ Não compreendia porque é que eu queria entrar nisto. Tinha crescido com aquelas estrelas, a querer fazer alta-costura e a realidade é que muito poucos chegam lá. Além disso, também é um lugar um pouco solitário e eu sempre fui muito comunicativo, gosto de trabalhar com outras pessoas. Então acabei por abrir uma loja e, nessa altura, algumas pessoas que já trabalhavam na área diziam-me: ‘Queres entrar para o cinema?’. Experimentei e nunca olhei para trás.

Então, antes de trabalhar em cinema, teve a sua própria loja?

Tinha uma loja e fazia uma linha de roupa para homem e mulher. Fazia private label para outras lojas também. E não me limitava a desenhar, ia à fábrica, controlava a produção, estava sempre lá. Mesmo agora, com os filmes, estou sempre metido em tudo — num minuto posso estar na sala de cortar, no outro estou no set.

A Forma de Água, filme que valeu a Luís Sequeira um Costume Designers Guild Award e uma nomeação aos Óscares © IMBd

Fez a formação na área em Toronto?

Estudei numa escola que já fechou, numa escola de desenho de padrões. O ensino era muito rigoroso. Lembro-me de um exame em que tive de fazer um vestido de noiva em papel e se o padrão não resultava em papel, também não ia resultar em tecido. Tinha de ser tudo muito preciso. Tirei esse curso e acabei por tirar outro mais virado para a indústria, para ficar por dentro dessa linguagem. Muitas vezes as pessoas trabalham fechadas num atelier de design e não sabem como é que as coisas são produzidas. Eu queria perceber.

Nessa fase nunca pensou vir para a Europa, já que é onde ficam as grandes capitais da moda?

Nessa altura, de facto, a referência era muito os Estados Unidos, não sentia esse apelo da Europa. Só uns anos depois é que comecei a abrir os horizontes e a conhecer melhor a cultura europeia. Depois, quando comecei a fazer filmes, os grandes centros passaram a ser muito mais Nova Iorque e Los Angeles.

Quando foi convidado para trabalhar em cinema, já tinha pensado nessa possibilidade?

Como muita gente, eu vejo os mesmos filmes todos os anos — Música no Coração, esses filmes clássicos. Os primeiros filmes que vi e em que pensei ‘isto é fantástico’ foi o Mad Max, logo o primeiro, e o Blade Runner. Eram filmes em que era preciso construir mundos inteiros, completamente diferentes do nosso. Foi algo que me contagiou como uma febre. Lembro-me da primeira vez que entrei num set. Era uma sala vazia que, de repente, era uma loja antiga. E, quando cheguei lá, cheirava mesmo a loja antiga, mas com as paredes feitas de papelão. Não sei, nasceu uma paixão dentro de mim, uma paixão por fazer coisas do nada.

Mesmo antes de trabalhar em cinema, já via os filmes com um olho especializado?

Sim. Naquela altura, anos 80, o que se via nos filmes infiltrava-se na moda. Podemos dizer que África Minha, por exemplo, foi feito antes da inspiração africana entrar na moda. Para mim, isso era um fenómeno muito mais profundo, era a arte a entrar na sociedade. Não era como desenhar uma coleção que a pessoa veste uma estação e deita fora. Era mais uma questão de deixar uma marca na sociedade através de um filme, de um estilo. Essa designer, a Milena Canonero, fez esse filme e fez também o Laranja Mecânica. Ela mudou o mundo da moda através dos filmes. Acho isso muito interessante. Agora as coisas são diferentes, a moda vem da rua. Mas ainda acontece, basta vermos o exemplo do Gatsby, teve a sua influência.

Em 2013, Luís assinou o guarda-roupa do filme de terror Mamã © IMDb

Lembra-se do seu primeiro trabalho no cinema?

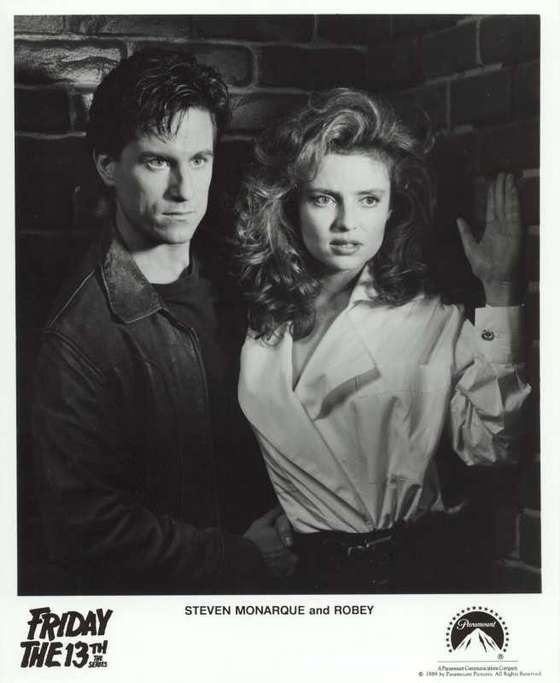

Sim, era uma série chamada Friday the 13th. Éramos três e fazia tudo, até guiava o camião onde ia a roupa. Fazia a roupa suja e velha, cheguei a ter de fazer a roupa de uma pessoa morta há 100 anos. E isto antes da internet. Fui a uma biblioteca, à procura de fotografias, mas também tinha ideia de ver roupas estragadas na aldeia, cá em Portugal. Baseei-me nessa imagem e comecei a pintar a roupa para simular bolor. Estudei isso para replicar na roupa e, a partir daí, já era arte. Isso foi em 1987, há mais de 30 anos. Era um programa numa das maiores estações de Toronto, mas estávamos muito no início destas produções. Eu era um estagiário, então fazia tudo. Tivemos de fazer sapatos do século XVII e, para conseguir isso, usei tecido em sapatos dos anos 80. Foi um período muito criativo e que me faz ter saudades do tempo em que fazia coisas. Agora, é uma equipa de 24 pessoas, todas a trabalhar e eu quase sem me poder sentar, a ter de correr as várias áreas.

Havia mais espaço para improviso naquela altura?

Sim, mas continuamos a improvisar. O que mais adoro é receber o guião e começar a ter as ideias. No filme que estou a fazer agora, estamos a testar várias maneiras de criar sujidade, bolor e sangue nas roupas. Há novos produtos, há os velhos produtos, estamos sempre a aprender. Também, quando não se está a aprender nada, está na hora de partir para outra coisa.

Se leio o guião e ele não me dá nada, nenhuma imagem, então não faço o filme. Agora, se estou a ler um guião e as imagens começam a sair do papel e a deixar-me entusiasmado, aí faço-o.”

E como é que chega a Hollywood?

A história é um pouco longa. Nós trabalhávamos muito para empresas dos Estados Unidos e eu tinha uma boa relação com um produtor canadiano. Trabalhei com ele durante 20 destes 30 anos. Ele sabia que eu fazia um bom trabalho, que ficava dentro dos orçamentos e que os produtores americanos iam gostar do que fazia. Depois de estar a desenhar há quase 20 anos, ele veio falar-me de um filme feito por uma designer já muito conhecida. Perguntou-se se queria ser assistente dela. Eu disse que sim, porque era uma forma de aprender coisas que, de outra forma, não ia aprender. Fiz isso para quatro projetos. Até aí, a maioria do meu trabalho era para televisão. Mais queria muito mudar, é como ser um rato numa roda — temos de fazer um episódio a cada sete dias, nunca se descansa. Enquanto um filme tem um história longa, tem uma preparação longa, ondas de trabalho. Não vou dizer que é estar a tomar café e fumar cigarros, mas o ritmo é melhor. Fui trabalhar com aqueles designers e foi a melhor coisa que fiz. Hoje, digo aos outros para o fazerem, porque veem como é o processo criativo dos outros designers, os seus desafios e sucessos, têm acesso aos contactos e, acima de tudo, porque eles começam a falar deles a outras pessoas e os nomes acabam por ser conhecidos em Los Angeles. Sei que ganhei o prémio do Costume Designers Guild porque fiz um bom trabalho, claro, mas também sei que cheguei lá porque aqueles designers sabiam quem eu era, sabiam que fazia um bom trabalho e falaram de mim aos amigos e colegas. Isso foi essencial para ter sido nomeado e depois para ganhar o prémio. Há muitos jovens designers que devem aproveitar a oportunidade de ajudar os mais experientes. Ponham o ego de lado e vão, porque essas experiências não se podem pagar, nenhum curso vai ensinar. Percebi que poder trabalhar nas equipas de outros designers é uma chave para o sucesso.

Luís Sequeira começou uma carreira na televisão nos anos 80 © André Carrilho/Observador

Como é que começa a preparar-se para um filme?

Tenho tido muita sorte, há realizadores que gostam mesmo de trabalhar comigo. Alguns até já chocaram, sempre que um chega primeiro do que o outro. Mas há alturas em que os projetos não vão para a frente. Mesmo depois de se pesquisar e de se reunir imagens, eles acabam por cair. Para começar, tenho de ler o guião. Se leio o guião e ele não me dá nada, nenhuma imagem, então não faço o filme. Agora, se estou a ler um guião e as imagens começam a sair do papel e a deixar-me entusiasmado, aí faço-o. Começar é sempre olhar para a arte, para a fotografia, para a moda, para o jornalismo, para os tecidos. Começo a juntar tudo em moodboards e isso é a base para começar a falar com a realizador e para perceber se existe uma relação entre a minha proposta e as personagens. Depois, junto a equipa. Trabalho muito com as mesmas pessoas, com algumas há mais de 20 anos. Depois, vamos fazer compras de tecidos. Num filme de época como A Forma da Água, comecei a correr o país à procura de roupa antiga para vestir os figurantes. É aí que começamos a criar um mundo para o filme.

Só faz um filme se o guião lhe despertar imagens. Houve algum filme em que isso tenha acontecido imediatamente?

Sim, aconteceu com o Mamã e com A Forma da Água. Mas A Forma da Água, quando começámos a trabalhar, era para ser um filme a preto e branco. As imagens que estavam a sair eram muito diferentes das que toda a gente viu. O Guillermo queria assim, mas agora, ao ver o filme, não o consigo imaginar a preto e branco.

Podemos dizer que África Minha, por exemplo, foi feito antes da inspiração africana entrar na moda. Para mim, isso era um fenómeno muito mais profundo, era a arte a entrar na sociedade. Não era como desenhar uma coleção que a pessoa veste uma estação e deita fora. Era mais uma questão de deixar uma marca na sociedade através de um filme, de um estilo.”

Há algum tipo de filme que goste mais de fazer? De época, atuais, futuristas…

Adoro filmes de época. Gosto de poder recriar outros tempos, também para que as pessoas, quando acabam de ver o filme, saibam mais sobre aquela época do que sabiam antes. Mas agora, queria fazer um filme do futuro. Desenhar para um filme implica um equilíbrio muito ténue. O filme é feito nesta época e, se for de facto um bom filme, vai ser visto durante décadas. Como o Cleópatra, por exemplo. Foi feito nos anos 20, depois nos anos 50, voltou a ser feito nos anos 80 e vai ser feito novamente. Só nos soutiens que foram feitos nessas três décadas dá para ver as diferenças de estilo. Faz parte da minha filosofia enquanto designer ter peças que não sejam difíceis de ver anos depois. Por isso é que projetar uma realidade futura é um desafio tão grande. Já estive para fazer um filme em que a ação decorria 20 anos para a frente. Comecei a fazer pesquisa, sempre em torno de como é que a roupa ia ser feita daqui a 20 anos. Não o estilo, mas a produção. Há muitos avanços nesta área e concluímos imediatamente que, dentro de 20 anos, a roupa não vai ser cosida, mas sim selada, e que as costuras serão meramente decorativas. Era uma boa ideia, já tínhamos visto quais as máquinas que o faziam, quais os melhores tecidos. Com um filme atual, o cuidado é o mesmo. Hoje, as calças de ganga rasgadas podem estar na moda, mas em cinco anos vão estar muito fora de moda. Então, é preciso encontrar um estilo que esteja na moda, mas que não esteja assim tão na moda ao ponto de, em poucos anos, ficar completamente ultrapassado. Se for uma comédia, muito bem.

Também em 2013 sai Carrie, outro filme de terror. As protagonistas são Julianne Moore e Chloë Grace Moretz © IMDb

Numa comédia é diferente?

Numa comédia, a roupa é muito diferente — há mais cor, há mais barulho. Um drama é caladinho. A minha filosofia é não deixar que a roupa tire a pessoa da história. Se é um drama, a pessoa tem de estar no drama, se é uma comédia e alguém entra vestido de palhaço, tudo bem. Mas não quero fazer nada que desperte dúvidas — ‘Ah, o que é aquilo? É tão feio’ — porque, de repente, já saiu, já não está a ver o filme, já está a ver o tecido. Vejo bons filmes antigos, que até podem ser de 1973, que é uma altura assim feia… Ah, e há um filme lindíssimo com o Jack Lemmon, numa época feia. Esse designer interpretou a estética da época e deixou-a melhor do que ela era na realidade.

Já que veio a Lisboa para participar no MOTELX, o que tem a dizer sobre os filmes de terror? Essa regra aplica-se?

Os clássicos ensinam-nos que temos de ter a heroína com um top curto e umas calças de ganga justas. Mas há alternativas bem diferentes. Acho que as pessoas não fazem ideia do lado técnico nos filmes de terror — as cores do sangue, da sujidade. Num filme, a personagem até pode ter só uma roupa, mas nós precisamos de 50 iguais. A personagem cai no chão, depois vai para a floresta, depois entra na água e depois há um balde de sangue. Nesses casos, tudo tem de ser pintado de forma muito técnica. Mesmo pessoas da indústria ficam pasmadas quando falamos sobre o trabalho técnico que os filmes de terror exigem. Eu já fiz alguns: A Coisa, Carrie, Mamã, a série The Strain e o It: Chapter II.

O Guillermo del Toro sempre me disse que, quando há um close-up, o set é a roupa. Já não estamos a ver as paredes, já não estamos a ver nada, só a roupa.

Já viu algum filme que o deixasse com vontade de ter feito aquele guarda-roupa?

Não. Mas há um projeto feito agora, The Alienist, uma série de televisão. Lembro-me de ler o livro e de achar que daria um filme fantástico. Era 1908 em Nova Iorque, a classe alta, a classe baixa. Quando soube que iam fazer, já sabia também que eles tinham o Michael Kaplan, do Blade Runner. Eu já era fã dele, soube logo que ia fazer um bom trabalho.

Este ano, tornou-se membro da Academia. Que responsabilidades isso lhe traz?

Somos sócios da melhor associação cinematográfica. Tenho de garantir a conservação deste ofício e, novamente, dar o meu apoio a novos designers. E ainda trabalhar para reunir um arquivo de materiais e objetos importantes para a comunidade de profissionais de guarda-roupa.

Sexta-feira 13, a série de televisão rodada em Toronto foi o primeiro trabalho de Luís no cinema © IMDb

É uma área onde continuam a surgir pessoas com talento?

Claro. Mas sabe, nem sempre houve um Óscar para o melhor guarda-roupa. Houve uma época [até ao final dos anos 40] em que era um grupo de mulheres sentadas lá ao lado que costuravam. Depois, tivemos pessoas muito importantes que fizeram com que a profissão fosse reconhecida. O Guillermo del Toro sempre me disse que, quando há um close-up, o set é a roupa. Já não estamos a ver as paredes, já não estamos a ver nada, só a roupa. Para manter a profissão valorizada — e, atenção, já há muita coisa que não é feita à mão como antes — é preciso juntar tudo num arquivo. Em Los Angeles, conheci o atelier de uma senhora. Ela tem catálogos de tecidos, provenientes de antigas fábricas, e alguns são do final do século XIX. Sabia que o Tom Ford, entre outros designers, já tinha ido lá. Porque é um arquivo. Por exemplo, um desenho de 1897 tem pormenores que se vêem nos anos 50. Mesmo nos anos 50, já iam buscar referências lá atrás. Outro exemplo: as luas, as estrelas, os planetas… Em 1897, já havia estampados com isso.

Aprende mais quando faz filmes de época?

Sim, mas mesmo quando faço um filme atual, vou sempre buscar coisas a outras épocas.

Numa entrevista, o ator Michael Shannon, do elenco d’A Forma da Água, disse que os fatos que fez lhe assentaram muito melhor do que os da Prada. É muito rigoroso no seu trabalho?

Isso tem uma história. O que ele não sabia é que estávamos a ter um problema com o alfaiate. O fato não estava a assentar bem e eu estava a mandá-lo para trás consecutivamente. Até que o alfaiate, numa destas provas, quase começou a chorar em frente ao ator. Para mim, a qualidade vem sempre primeiro. Mas nesse caso, fiquei contente por ele não ter percebido o que estava realmente a acontecer. Ele pensou só que eu era muito rígido e perfecionista. E sou. Porque é um filme e não interessa só se assenta bem na parte da frente, interessa também como fica de lado, atrás. Quando faço as minhas fotografias das provas, faço a 360 graus. A câmara pode estar em qualquer lado e quero que a roupa e os seus detalhes assentem bem em todos os ângulos.

Uma personagem complexa tem, necessariamente, um guarda-roupa complexo?

Penso muito e em muitas coisas, qualquer que seja o papel. Como é que a pessoa se está a mexer com a roupa? É que todos têm corpos diferentes. Como é que vamos esconder isto, dar realce àquilo? Claro que não controlamos tanto os figurantes. Um dos meus produtores disse-me uma vez: ‘Luís, temos de fazer menos’. Estou sempre muito preocupado em criar a coisa toda, nunca sei onde o realizador vai querer filmar. Às vezes dizem: ‘Ah, não se vão ver os sapatos’. Mas basta ele querer começar uma cena a subir desde os sapatos, aí já se vão ver bem. Tudo é importante. Mas sim, talvez fosse bom fazer menos. Esse mesmo produtor, quando fui nomeado para o Óscar, mandou-me um e-mail onde dizia: ‘Bem, este foi o momento em que foi bom não me teres dado ouvidos’.