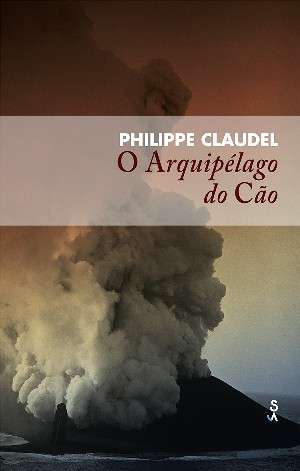

Título: O Arquipélago do Cão

Autor: Philippe Claudel

Editora: Sextante

Preço: 16,60 €

Philippe Claudel (Nancy, 1962) tem neste livro um trabalho satisfatório, mas desigual. Claudel consegue com muita credibilidade construir a geografia e captar a atenção do leitor com uma omnipresente e omnisciente voz narrativa, mas não consegue o mesmo efeito na construção das personagens. Nesta metáfora que nos expõe, seremos assim tão triviais?

A ação é contextualizada no vulcânico Arquipélago do Cão. Durante milénios, o Brau fez solo da lava para depois o tapar com pele incandescente. No chão, o espaço é poupado. Os mortos são enterrados de pé. Não por dignidade, mas pela raridade da terra. Essa dignidade também esteve ausente na decisão de dar o descanso eterno a três corpos de homens negros que morreram afogados na costa de uma das ilhas.

Mais habituados a lidarem com as forças da Natureza, os nativos não sabem o que fazer. Quem serão aqueles três homens? Será que é cauteloso divulgar as mortes quando se prevê importante investimento? Não afugentará os investidores?

As interrogações levantadas por esta rutura da normalidade levam os habitantes a confrontarem-se não só com a situação, mas com a própria moral. Claudel vai tecendo a teia da culpa e de como os avatares vão tentando não se deixarem capturar. Os três afogados são exilados de um país em grande dificuldade.

Nós conhecemo-los. Já os vimos na televisão. Já lemos as notícias sobre barcos sobrelotados. Eles viajam em condições sub-humanas para outros continentes de forma a terem vida melhor. São recusados à chegada. Arriscam a vida depois de perderem a dignidade. Por vezes, morrem no caminho. O drama é, neste livro, visto do lado de quem está confortável, do lado de quem recebe. É visto do nosso lado. Aquela gente, moldada pela agreste ilha, representa-nos.

Há total concordância entre a psicologia das personagens e o território que habitam. A intenção do autor é bem concretizada. A caracterização do local é credível, assim como a envolvência dos habitantes. Existem com o cuidado de integrarem a mesma identidade. Aquela gente é daquele lugar e não de outro, sem deixar de ter características universais. As personagens deste romance são arquétipos das principais funções que sustentam a nossa sociedade. Um médico, um político, um professor e um padre veem-se envolvidos num incidente que põe em causa a placidez da ilha e o projeto de umas termas. A eles juntaram-se uma velha, um homem dos sete ofícios e o homem de confiança do presidente. Todos concordam em não falar sobre o acontecido. Nomear seria trazer o drama para a luz do dia; era torná-lo realidade. Os investidores detestariam obstáculos, imprevistos e jornalistas a investigarem. Interessava-lhes a “possibilidade de dar uma fachada honesta e discreta aos seus capitais cuja origem continuava a ser dificilmente localizável”.

Os silêncios contribuem tanto como as palavras para desvendar a culpa nesta sociedade fechada. Essa culpa irá tomar como seu cada canto da ilha. O cheiro a putrefação invade-a, domina-a. A água do mar fica estéril. É metáfora indicadora de que a culpa não se circunscreve a um grupo de pessoas ou a uma fração de território. É de todos e está em todo o lado.

As personagens reprimem os vestígios de humanismo que os poria em causa. Conformam os factos; recalcam o inconciliável. Não o fazem isolados; são a confirmação uns dos outros.

Naquela rede de cúmplices, cria-se redundância de opiniões para não deixar cair a máscara da racionalidade. O bom senso resulta de média aritmética. Se todos estão de acordo com o fundamental, se todos se reveem numa decisão, a conclusão é a mesma: está-se a proceder da melhor forma.

Talvez seja este o aspeto menos conseguido do romance. Identificamos o desígnio, mas a “espessura” da interação é fina. Os diálogos são pouco evolutivos, o que prejudica a construção dos principais intervenientes. Com maior profundidade nos diálogos, haveria mais complexidade psicológica. O avatar mais bem construído é o do incómodo continental que chega de barco. Será essa visão exterior a iluminar o comportamento erróneo dos ilhéus. O falso comissário, que viajou para executar um trabalho, tem visão mais alargada do que aconteceu. Mais alargada, mas não mais interessada. Ele é o espelho. E quem fala com ele não gosta do que vê. Não há inocência entre quem faz e quem opta por não querer ver.

“Todos nós sabemos donde vêm estes infelizes e o que tentavam fazer. Embora lhes viremos as costas, a África mesmo ali, bem perto, a umas dezenas de milhas. Como poderíamos desconhecer o que ali se passa, quando todos os meios de informação não param de nos mostrar os esforços que milhares de infelizes fazem para chegar à Europa?”

A visão é ainda mais abrangente através da omnisciente voz narrativa. Essa voz, talvez coletiva, tem características típicas de coro grego. Aqui, não nos narra o que não vimos, não ilumina o “ponto cego”; esta voz conta o que sabemos, mas preferimos relativizar.

“Eu sou aquele que vo-lo recorda. Sou o importuno. Sou aquele a quem nada escapa. Vejo tudo. Sei tudo. Mas não sou nada e quero continuar a não ser. Nem homem nem mulher. Sou apenas a voz.”

Se o comissário reflete a imagem dos ilhéus, a voz reflete a imagem de todos.

O desconhecimento não legitima, num mundo em que a informação é quase simultânea ao facto. Recorremos à indiferença. Só assim conseguimos não dizimar a autoconfiança e a tranquilidade. Mas essa imobilidade acaba por entorpecer. Quanto mais longe, menos importante. Até que nos bate à porta, acontece mesmo junto a nós. Aí temos que olhar para a situação de outra forma. Por norma, relativizamos. É o grande muro defensivo do nosso bem-estar e dos mais próximos. O drama sublinha o nosso conforto. Nós somos ilha, seja como território ou indivíduos. Em nosso redor, uma espécie de anestesia que nos faz estar separados e dormentes em relação ao drama. É sempre exterior e alheio.

O Arquipélago do Cão é a metonímia da nossa sociedade. Somos nós na perspetiva daquele olhar que tudo vê, daquela voz que nada silencia. Não é uma voz humana, pois transcende-nos. No entanto, tem mais humanismo do que o ser humano, mais elevação do que as nossas atitudes.

Esse coro grego, presente no princípio (párodo e estásimo) e no fim (êxodo), propicia os momentos mais belos. São os mais bem conseguidos. Mas na construção da teia narrativa, há momentos que não cumprem com as expectativas criadas pela qualidade inicial. Talvez por o início prometer tanto, exista depois tepidez indesejada. A voz procura a jugular do leitor; o enredo procura criar a mencionada teia. A voz cativa mais do que o enredo e as personagens.

O Arquipélago do Cão é meritório e demonstrativo das qualidades do autor. No entanto, fica aquém do que é prometido no início. No último capítulo, a narração volta a ser pungente. Permanece a certeza de que Claudel, vencedor do Prémio Renadout em 2003, é capaz de fazer melhor.