Índice

Índice

[este é o primeiro de uma série de especiais a publicar mensalmente, durante 2021, a propósito do 50.º aniversário de um ano que marcou a música portuguesa]

“Somos filhos da madrugada

Pelas praias do mar nós vamos

À procura de quem nos traga

Verde Oliva de flor no ramo

Navegamos de vaga em vaga

Não soubemos de dor nem mágoa

Pelas praias do mar nós vamos

À procura da manhã clara”

“Nem tudo está podre no Reino da Dinamarca”. O corolário é do dramaturgo Bernardo Santareno, que descreve a matéria purificadora de José Afonso, capaz de limpar os elementos nocivos da canção portuguesa: “No chiqueiro velho e saudosista, insignificativo e feio da música ligeira do nosso país, José Afonso surgiu como um renovador: De riso claro e leal, com punho duro de diamante, terno e gentil sem amaneiramentos”. Os amaneiramentos são os modos afetados dos cantores populares, dos românticos e folcloristas, quem efetivamente vende discos, que amansa os dias lúgubres de um Portugal em guerra, pobre e alienado.

Há 50 anos, em janeiro de 1971, os jornalistas, críticos e compositores da renovação musical, isto é, os camaradas de José Afonso, não cedem um milímetro, o tempo urge, os portugueses fogem para França e morrem em África. A promessa do ano novo é a instauração do país utópico de “Canto Moço” que deve aniquilar, violentamente, a canção comercial, o mau-gosto, o analfabetismo, a ditadura. Escreve o Diário de Lisboa: “Nós, os que ‘lá no cimo duma montanha acendemos uma fogueira’, vamos para 71 no ‘Canto Moço’ de José Afonso”. Pelas praias do mar, de vaga em vaga, Portugal navega à procura de uma música popular portuguesa.

1971 foi um dos últimos anos do regime ditatorial do Estado Novo, sob a liderança do Presidente do Conselho Marcello Caetano e com assombração ainda recente do “Avô Cavernoso” António de Oliveira Salazar, falecido no ano anterior. Apesar de Marcello Caetano admitir a necessidade de reformas constitucionais, a Guerra do Ultramar e a ameaça comunista não permitem qualquer desvario democrático. Portugal estava em suspenso, e ao mesmo tempo, timidamente, ampliava-se uma expressão individual, uma política identitária e um apetite ao consumo. O início da nova década é um período de um certo progresso económico, de novos acordos comerciais e uma menor taxa de desemprego.

▲ A 9 de janeiro de 1971, lia-se no Diário de Lisboa: "Portugal navega à procura de uma música popular portuguesa"

Na Rua Passos Manuel, centro do Porto, estava um microcosmo deste país: no mesmo mês que inaugura o cinema luxuoso Passos Manuel, com ar condicionado e chão alcatifado, os moradores assistem impávidos às fendas nas paredes ao longo da rua, andam com cuidado, não vá a casa ruir, o diabo tecê-las. A revista Século Ilustrado detalha que apesar do aumento de salários em Portugal, o elevado custo de rendas, a inflação, e o aumento do custo de vida — “da ordem dos 10 por cento” — são eternos obstáculos a uma convivência sócio-económica pacífica. Neste país entre o consumo e a miséria, o ligeiro e o grave, a música popular portuguesa está numa encruzilhada, é necessário escolher um lado, apontar um caminho. O único entrave é, imaginem, uma teimosia irredutível do povo português em cantar, gravar e ouvir a sua própria música.

Na Rua Passos Manuel ficava também a redação do Mundo da Canção, a revista da especialidade onde escreve Tito Lívio: “A má música ou música gastronómica é dirigida assim às exigências banais, epidérmicas, imediatas, transitórias e vulgares de um grande público”, analisa o jornalista e crítico, uma das vozes na imprensa da época que acreditava que o popular português era incapaz de escolher a sua própria música. “Produto consumível que não prossegue nenhuma outra intenção senão a satisfação do mercado. Em que a maioria do público comprador não é capaz de uma opção válida e segura”. A responsabilidade, explica, é da televisão, da rádio e das editoras que não resistem às tentações do mercado.

“A música-divertimento tem e terá sempre de existir”

Em 1969, a “dita música ligeira” já representava 35% do tempo total de rádio, um aumento significativo em comparação com os dois anos anteriores. “Ah, povo que cantas as canções de Gabriel Cardoso e Marco Paulo porque não sabes outras. Apenas por isso”, escreve A Mosca, suplemento do Diário de Lisboa, acrescentando noutro dia, ainda mais mordaz: “E mais: tiramos o smoking a Gabriel Cardoso ou a Artur Garcia. Que fica? Nada!”. A resposta não tardou, o Diário de Lisboa começa a receber uma enxurrada de cartas, diretamente do povo que, numa ousadia persistente, continua a definir a canção popular:

“Acho mesmo que o Artur Garcia é ainda o único artista de variedades que nós temos. Se ele fosse americano todo Mundo o conhecia, tal é o seu valor, o seu talento” [Mafalda Carvalho dos Santos, Algueirão]

“Vocês são todos uma data de invejosos e despeitados. Por isso é que se metem com artistas válidos e modernos como o Gabriel Cardoso” [Maria Amélia Rodrigues de Sousa, Porto]

“Eu sou fã do Marco Paulo e a minha irmã é do Gabriel Cardoso, de maneira que estamos sempre a discutir. Eu digo que o Gabriel Cardoso não merecia ser Rei da Rádio, e ela diz que quem não merecia era o Marco Paulo” [Tété, Reboleira]

Tito Lívio é inequívoco, “Canto Moço” não só é “um autêntico hino”, como a composição e voz de José Afonso são “um valor positivo da nossa canção”: “Uma voz que nasce da terra e cresce da terra, enraizada. Uma voz que o torna um dos nossos melhores intérpretes (embora sem direito à massiva votação no concurso do ‘Rei da Rádio’)”. Segundo os jornalistas e críticos, o concurso popular organizado pela revista Plateia, Rei da Rádio, coroa somente os perpetuadores do estado das coisas, do regime. Em 1971, o campeão em título é o madeirense Gabriel Cardoso. Se os novos cantores da época, de Paulo de Carvalho a Fernando Tordo, são apelidados de “canção ligeira”, Gabriel Cardoso é da ligeirinha. Não que isso perturbe os 280 sócios — “exclusivamente do sexo feminino” — do clube de fãs de Gabriel Cardoso, ou melhor, de Gábi, como é conhecido entre os devotos.

Sediado em Benfica, o clube de fãs é do encargo de Didi, a secretária e porta-voz que garante, com recurso a recortes de jornais, que Gabriel Cardoso é também um sucesso inegável no Brasil. O cantor madeirense embarcava no Brasil para apresentar o seu último lançamento pela editora Alvorada, Estrada Minha Verdade, um EP de tal forma popular, que a letra da canção-título é selecionada através de um concurso democrático na rádio Renascença. O poema do anónimo Álvaro José Sobreda vence os restantes 350 a concurso e é musicado pelo pau-para-toda-a-obra da canção em 71: José Cid. A orquestração é de Pedro Osório, assim como no outro single de sucesso de Gábi, “Ericeira”, sobre a cidade onde o “mar é mais azul” e com a “doirada e fresca areia”.

O single é imediatamente apontado como mais um exemplar da propaganda turística do regime, ao invés do que era, uma canção ligeira descartável. “É que Pedro Osório tem trabalhos que o responsabilizam plenamente”, argumenta outro colaborador da Mundo da Canção, Arnaldo Jorge Silva, incrédulo com a associação do orquestrador de provas demonstradas — desde o “Verão” de Carlos Mendes a “Flor Sem Tempo” de Paulo de Carvalho — à figura maligna de Gabriel Cardoso. “É por lhe reconhecer talento que insisto firmemente em que é ridículo consentir e colaborar em fraudes semelhantes como são os discos de: Luís Romão, Paco Bandeira, Diamantino, Elas, Mafalda Sofia, e Gabriel Cardoso”. Pedro Osório defende-se no Século Ilustrado: “Sou contra os que se opõem inteiramente ao divertimento musical (…) A música-divertimento tem e terá sempre de existir e o tentar-se bani-la completamente só poderá ser por mim interpretado como uma tentativa demagógica de angariar um certo prestígio”.

[“Ericeira”, de Gabriel Cardoso:]

Além de Gabriel Cardoso, o outro cantor bem sucedido, e saco de pancada predileto, é o inevitável Marco Paulo. O sarcástico Denis Cintra, irmão do ator Luís Miguel Cintra, escreve em “Garotas” para uma voz esganiçada:

“Oh Meu Amor

Quem me dera abraçá-lo

Carinha tão doce

Tal e qual o Marco Paulo”

“Nunca senti que me tratavam mal porque eu canto assim, mas por vezes passava-me pela cabeça, o que é que eu faço mal por cantar e as pessoas gostarem de mim?”, confessa-nos Marco Paulo ao telefone, diretamente de casa em Sintra, onde recupera confinado de uma série de tratamentos oncológicos bem sucedidos. “Mas como eu era muito novo e não estava habituado, a coisa era mais desagradável para mim”. E acrescenta ainda, acertadamente: “A vida é feita de quem gosta e não gosta, mas é importante abanar um bocadinho”.

[Denis Cintra e “Garotas”:]

https://www.youtube.com/watch?v=8za5PbRAJQU

Marco Paulo: “Eu vendia discos sem as pessoas terem gira-discos”

Em 1971, o cantor nascido em Mourão como João Simão da Silva ainda estava longe do êxito incontestável de um milhão de discos vendidos, sequer da iconográfica cabeleira da década seguinte. Naquele momento, em sincronia com grande parte da juventude portuguesa, a preocupação de Marco Paulo era garantir uma reinserção social e profissional depois de dois longos anos a cumprir o serviço militar na Guiné Bissau. “Tinha direito de vir ao continente de férias e nesse espaço de tempo a editora disponibilizava o estúdio para gravar uma canção”, recorda sobre o período com a Valentim de Carvalho no final da década de sessenta, com um sucessão de êxitos que não atenuaram o seu terror de não cumprir o desígnio de cantor popular: “Quando voltei da Guiné, pensei que a minha carreira estava praticamente no fim, que não ia voltar a cantar, foram praticamente dois anos de ausência, o que é muito tempo para quem está a começar uma carreira”.

Na Valentim de Carvalho, a responsabilidade de selecionar o repertório de Marco Paulo cabia a Mário Martins, uma parceria de sucesso desde o primeiro momento: “Todas as músicas foram sucessos, eu vendia discos sem as pessoas terem gira-discos, compravam pela capa sem saber o que estava lá dentro. Eu era um jovem e tinha um sonho, tinha o talento para fazer da voz a minha profissão, mas tinha de rodear-me de alguém que pudesse ajudar, e foi quando apareceu a Valentim de Carvalho e o Mário Martins”.

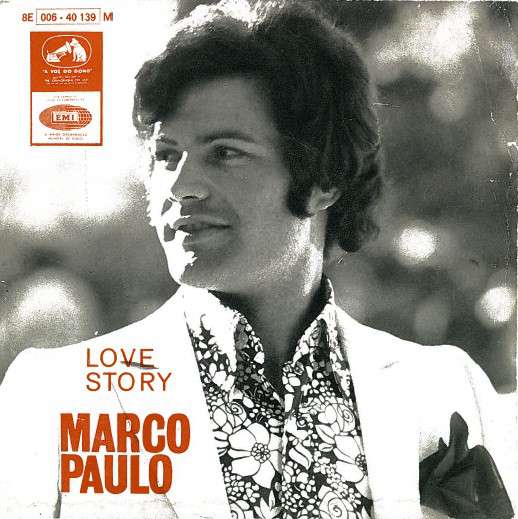

O sucesso de Marco Paulo em 1971 é mais uma escolha certeira: “Love Story”. “É uma música muito ao meu estilo”, recorda o cantor. “Sempre cantei o amor, é nas músicas de amor que posso contar através da minha voz o que faz parte do dia-a-dia das pessoas, e ninguém vive sem amor”. “Love Story” é o tema do filme de Arthur Hiller que era uma febre internacional, com os protagonistas Ryan O’Neal, Ali MacGraw e Erich Segal — o escritor do livro inspirou o filme — a estampar as capas de jornais e revistas.

A capa do single “Love Story”: Marco Paulo em 1971

Progressivamente, Portugal começava a acompanhar o ritmo das tendências da sociedade de consumo, a guiar-se pela bússola da cultura popular anglo-saxónica. A editora Europa-América publica o livro Love Story a tempo da Feira de 1971, sendo uma das obras mais vendidas do certame lisboeta, na Avenida da Liberdade. No programa da RTP “Canal 13”, segunda-feira à noite, Ivone Silva canta “Love Story” e Astrud Gilberto vem propositadamente a Lisboa apresentar uma versão brasileira. Segundo Tito Lívio, estes comportamentos epidémicos tinham razão de ser: “Vive-se do êxito alheio, imitando-se os seus parâmetros. O produto de consumo diverte, não revela nada de novo, mas repete-nos o que já sabíamos, o que esperávamos ansiosamente ouvir repetir e que nos diverte”.

O êxito alheio de “Love Story” é também cantado por José Cheta, o parceiro de José Cid em São Tão Longos Os Caminhos, um primoroso EP de pop-barroca com alfinetadas ao Portugal de 1971 que não devem nada aos camaradas de José Afonso:

“Vou partir de madrugada

Comigo não levo nada

A não ser uma viola

E a raiva”

[José Cheta e “São Tão Longos os Caminhos”:]

Porém, tendo em conta os amaneiramentos de José Cheta e os floreados de José Cid, o cantor de Odemira é arrumado exatamente na mesma prateleira que Gabriel Cardoso e Marco Paulo. A incompreensão face a José Cheta estende-se à plateia do Teatro Monumental, da qual cinco pessoas foram sorteadas para o lugar de jurado — “por sinal de condição humilde”, clarifica Adalberto Fernandes, o responsável pela direção do I Grande Festival de Intérpretes da Canção Portuguesa, em Lisboa. O maestro Vítor Bonjour recusa-se a acompanhar devidamente José Cheta e o seu “aparelho play-back”, depois de dar exatamente a mesma nega a Gabriel Cardoso. “Pedi-lhe mais ritmo e ele disse-me uma palavra muito desagradável”, explica José Cheta ao Diário de Lisboa, detalhando depois ao Século Ilustrado: “Foi nesta altura que pedi a viola ao Paco Bandeira e decidi acompanhar-me. Entretanto, uma senhora da plateia começou a insultar-me (chamou-me de maricas) e eu respondi-lhe que devia estar com um ataque de histerismo. Agora reconheço que não devia ter reagido assim.” A senhora era nada mais nada menos do que a mulher do maestro Vítor Bonjour. “Bem, terminada a minha atuação, estava eu nos bastidores a conversar com Paco Bandeira, quando apareceu o maestro Vítor Bonjour. Dirigiu-se-me, e, sem dizer palavra, agrediu-me com dois pontapés, prostrando-me”. Acrescenta: “Tudo isto acompanhado de insultos.”

▲ A polémica entre José Cheta e o maestro Bonjour nas páginas do "Diário de Lisboa" de junho de 1971

A intelligentsia musical chegava à conclusão que a agressividade era o único remédio para finalmente expurgar Portugal do “nacional-cançonetismo” — uma designação abrangente e depreciativa para a canção ligeira da década anterior. O conceito de “nacional-cançonetismo” é cunhado por João Paulo Guerra em A Mosca, com carimbo de aprovação do respetivo editor, José Cardoso Pires — entretanto exilado em Londres. O termo redutor é adotado pelos restantes jornalistas da área musical, jovens recém-formados durante as crises académicas, alinhados à esquerda e crentes fundamentalistas da canção de intervenção.

Contra os planos destes estrategas, uma figura pilar do dito “nacional-cançonetismo”, Artur Garcia, é o vencedor do 11.º Festival da Canção da Figueira da Foz com “O Homem do Leme”. A revista Flama sentencia que, “nada ou muito pouco se aproveitou para a valorização da música ligeira portuguesa”. O implacável crítico de televisão Mário Castrim, que vivia então, sob algum escândalo, com a jovem escritora Alice Vieira, descreve “O Homem do Leme” como “um processo musical rendido à penúria” e um “processo poético de esquema primário”, que são uma “campanha em favor da música ligeira à moda antiga”. Resume: “Acordam, velhos e fortes saudosismos”.

[“O Homem do Leme” por Artur Garcia:]

É precisamente na hora da morte do “nacional-cançonetismo” que os críticos pressentem o momento de cortar o mal pela raiz. José Calvário e Madalena Iglésias, outros nomes fortes da canção popular da década anterior, disputam o I Festival da Canção de Caracas, e Madalena Iglésias decide responder diretamente aos críticos, numa carta ao diretor da Flama: “(…) conclui-se que o número de discos vendidos anualmente foi superior a 40 000. Como é possível, em face destes números, concluir-se que ‘o público não tem procurado’ os meus discos?!”. A cantora contesta a reportagem “Os ídolos caídos” que sugere a caducidade de Madalena Iglésias, António Calvário e Simone de Oliveira. Esta última cantora, vencedora do Festival RTP da Canção com “Desfolhada” em 1969, dedicava-se cada vez mais ao teatro, era locutora na Emissora Nacional e anunciava um tímido regresso às canções: “Três notas abaixo do habitual”, lamenta ao Diário de Lisboa, enquanto ainda recuperava de uma trágica sucessão de laringites e faringites. “Podemos adiantar que haverá um rompimento com o velho estilo do nosso cançonetismo?”, pergunta o jornalista a Simone de Oliveira: “Pode, com certeza. A linguagem de hoje é outra, da música nem se fala. A década passada morreu”.

Entre a melodia ligeira e a tradicional, a anglo-saxónica e a francesa, o espanhol e o italiano, os fadistas e os baladeiros, os rockers e os cantores de intervenção, constroem-se os alicerces de uma nova canção popular. Na base permanece um vínculo com o passado, uma ideia antiga de uma certa genuinidade portuguesa assente no homem camponês, que em 1971 está cada vez mais distante do campo. O recenseamento da população comprova um galopante êxodo rural, com concelhos como Belmonte a registar perdas de 30% da população. O isolamento é especialmente alarmante no verão, os incêndios atingem aldeias que não têm sequer um telefone para os socorrer. É na capital, em Lisboa, que a canção rural é gravada e consumida em grande escala para um povo órfão de campo. “É que não gravava quem queria, só quem a firma via que tinha pernas para andar”, sublinha-nos uma das centenas de músicos anónimos que chegou do campo à cidade para cantar folclore, entretanto reconhecido por Portugal inteiro como Quim Barreiros: “E para nós, chegar a Lisboa e poder agarrar um disco nosso na mão era como um troféu”.

Quim Barreiros, o folclore e o novo-velho Portugal

Há 50 anos, Quim Barreiros gravou o seu primeiro álbum. “É bom notar que sou um acordeonista popular, oriundo do Norte, de Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo”, recorda a partir da sua casa, no Minho, um dos berços do folclore português como hoje o conhecemos. “Tinha muitas bases folclóricas, de música popular, porque comecei a tocar acordeão num conjunto de bailes de aldeia e também fazia parte de grupos folclóricos da minha região. Foi uma grande escola, dos nove anos até gravar o primeiro disco, precisamente em 1971”.

O filho do acordeonista Joaquim de Matos Fernandes Barreiros é rapidamente contratado para correr os bailes e romarias da região, uma escola musical dentro do seio familiar que é sintomático na origem dos ranchos. Depois, a fava do costume: a tropa. O jovem acordeonista é integrado na banda da Força Aérea, no Aeroporto da Portela, Base AB-1, e com as noites folgadas, começa a tocar pelas casas de fado lisboetas. A genuinidade do acordeonista de Vila Praia de Âncora convence uma série de casas célebres como o Timpanas e a Adega Machado, e começa a saltitar de casa em casa numa mesma noite. Conhece os acordeonistas que conseguiam gravar e vender discos por todas as editoras, como Isidro Baptista, Carlos Areias, Tino Costa, Eugénia Lima, Fernando Ribeiro e José António.

Certa noite, Quim Barreiros é descoberto no Timpanas por um responsável da Rádio Triunfo e assina um compromisso, até que o célebre guitarrista Jorge Fontes o resgata do contrato vitalício, uma prática recorrente da época para os músicos de folclore desconhecidos.

“Acordeão e Guitarra Portuguesa”: Quim Barreiros e Jorge Fontes em 1972

Além do primeiro EP Acordeão, Quim Barreiros ainda encontra a guitarra portuguesa de Jorge Fontes no primeiro volume de Música Tradicional Portuguesa, um casamento improvável do campo com a cidade que era uma consequência direta do entrosamento nas casas de fado — o pacote turístico “very typical” alternava entre o fado e um intérprete de folclore. “Durante a semana eram essencialmente turistas”, confirma o acordeonista sobre a plateia, acrescentado no entanto que, “ao fim de semana eram portugueses, a malta ia ao fado divertir-se, era um refúgio”. Outra plateia recorrente eram os emigrantes, em Portugal ou nos países de origem: EUA, Canadá, Venezuela e França. As editoras chegavam a apostar em bandas especificamente para atacar o mercado emigrante, como o conjunto Cantares de Portugal, editado pela Estúdio. “Desde 71 até há poucos anos a minha vida era a emigração”, diz-nos Quim Barreiros sobre um mercado altamente lucrativo que garante já não existir: “Os que fundaram os clubes morreram ou estão em casa, os filhos e os netos integraram-se na sociedade local. Já não é o que era”.

[o primeiro volume de “Música Tradicional Portuguesa”, de Jorge Fontes e Quim Barreiros:]

O reportório original é o que garante a genuinidade do músico folclore, as canções que traz do campo para a cidade, método de reciclagem que Quim Barreiros sintetiza melhor: “A gente mete na orelha e toca”. Dois anos depois, já com uma discografia considerável, o acordeonista percorre Portugal à procura de mais canções, uma recolha de folclore português que segue humildemente as pisadas de do coletor francês Michel Giacometti e do compositor português Fernando Lopes Graça. Em parceria, prosseguiam o seu registo de canções ao longo das aldeias de Portugal, difundido os resultados na RTP, no programa “Povo Que Canta”, e em disco para os Arquivos Sonoros Portugueses. E defendiam a autenticidade daquelas canções face ao reportório popular cantado pelas casas de fado ou difundido pela rádio, uma deturpação histórica que deveria ser prontamente combatida.

“Desde 71 até há poucos anos a minha vida era a emigração”, diz-nos Quim Barreiros sobre um mercado altamente lucrativo que garante já não existir

Em entrevista ao Diário de Lisboa, Giacometti explica que a sua estratégia no trabalho de campo é procurar a população mais envelhecida, “sobretudo as mulheres”, e nota que ao regressar à mesma aldeia, concluía que a televisão e a rádio se encarregaram-se de aniquilar as cantigas tradicionais. Dá o exemplo de uma mulher que gravou certa canção tradicional e, três anos depois, esqueceu-se por completo e só recorda uma canção ligeira que supõe ser tradicional. Os meios de comunicação não são os únicos culpados. A emigração, e sobretudo uma urgência socioeconómica, altera a natureza das aldeias, que faz surgir, como sempre acontece na história, um novo folclore. E por muito que protestemos, este processo é irreversível, como o próprio Giacometti admite:

“A música urbana difundida através de meios de comunicação significa para o povo algo que tem a ver com a promoção social que ele aspira. E se tentarmos à viva força que se cantem coisas ligadas a um estádio anterior de evolução social o povo não vai aderir. O folclore não pode ser imposto”. [Diário de Lisboa, 1971]

O elevador social só existe na cidade. Nos circuitos de folclore regionais, das romarias às festas, o pagamento é pífio. Em Tremês, por exemplo, nas festas da apanha da azeitona, os homens do rancho recebem 80 escudos, as mulheres 40 escudos e o alojamento é deplorável. É na cidade que está o capital, os meios de comunicação e as editoras. Entre os grandes vendedores de folclore estão Tonicha, Florência, Corina, O Conjunto Maria Albertina, e mais próximos do fado, Maria Valejo e António Mourão. Enquanto Tonicha garantia que era a artista portuguesa com mais discos vendidos, a editora Orfeu responde com Florência, uma cantora do Porto que edita canções como “A Moda da Amora Negra” de José Guimarães — “um autor do povo”, sublinham na contracapa do single. A editora Rapsódia aposta em Corina, que esclarece em entrevista, ao Diário de Lisboa, que apesar da tenra idade permanece “fiel à música regional”: “Queria cantar Portugal numa canção — pelo menos certos aspetos da nossa gente e da nossa terra”.

[“A Moda da Amora Negra” de José Guimarães:]

O folclore que vende discos é outro inimigo a abater pelos renovadores da canção portuguesa, ainda mais pela ocasional associação destes intérpretes às instituições do regime, nomeadamente a Secretaria de Estado de Informação e Turismo. Este órgão do Estado Novo organiza o I Colóquio Nacional de Bandas e Filarmónicas, integrado na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, e o Festival Folclórico, em Lisboa, com destaque para a presença da Sociedade Filarmónica da Incrível Almadense, ainda hoje no ativo. O Grupo de bailados Verde-Gaio, criado por António Ferro, ainda interpreta os fandangos e corridinhos por Portugal inteiro, prosseguindo uma política cultural do regime que, a bem ou a mal, permitiu a institucionalização da música folclórica portuguesa.

No dia 21 de julho, uma inesperada tempestade em pleno verão não impede a concretização do I Festival da Canção da Guarda, que seria uma rampa de lançamento para uma série de novos artistas, como Corina, Florência, José Cheta, assim como uma oportunidade para velhos conhecidos como o Conjunto de António Mafra, que apresentava então A Ópera Do Sacramento, ou a fadista-sensação Maria da Fé. A imprensa denuncia de imediato os propósitos mercantilistas do certame, com sistema de eleição baseado na compra de “cheques-discos” nas discotecas. Escreve a Flama: “Pela primeira vez, Portugal assistiu a uma luta aberta, sem subterfúgios, entre empresas de discos”. A indústria discográfica portuguesa estava num processo de profunda profissionalização do setor, que culminaria no Festival RTP da Canção de 1971.

No I Festival da Canção da Guarda, uma figura relevante dos bastidores é o prolífico compositor e produtor Carlos Portugal, que apresenta o cantor Luís Romão à competição, que nesse ano galopava no sucesso de outra parceria com Carlos Portugal: “Cavalgando Meu País”. Eram empresários e compositores criativos como Carlos Portugal que garantiam a formação de uma indústria mais independente, apontada pelos críticos como uma forma maquiavélica de vender algo ligeiro que se assemelha a português. Segundo Arnaldo Jorge Silva, da Mundo da Canção, somente o “Tempo Zip” da Renascença é que se recusou a passar a canção de Carlos Portugal a concurso, sendo que um dos responsáveis por selecionar a programação musical do “Tempo Zip” era precisamente João Paulo Guerra, o criador do “nacional-cançonetismo”. Por sua vez, Arnaldo Jorge Silva admite que Carlos Portugal e Luís Romão são algo de novo, mas não é o novo que o país precisa:

“Luís Romão como cantor é um autêntico atentado do ouvido e a todos os novos e titubeantes esquemas da ‘Música Nova’”.

[“Cavalgando Meu País”, de Luís Romão:]

A participação de Carlos Alberto Moniz no I Festival da Canção da Guarda evidencia as trincheiras da música popular portuguesa. O cantor e compositor açoriano, do Orfeão Académico de Lisboa, deveria ser um protagonista no defeso da renovação musical, um camarada de José Afonso, mas estava entretido na brincadeira, seja a participar no I Festival da Canção da Guarda, ou a encantar ao violão com Mary Jean Eisenhower, a neta do ex-presidente norte-americano que passava uma temporada na Figueira da Foz. “Carlos Alberto Moniz, que nunca devia ter participado em semelhante certame, defendeu (mal) a melhor canção do festival”, analisa amargamente Arnaldo Jorge Silva, revoltado com a leviandade de Carlos Alberto Moniz num certame “neo-nacional-cançonetístita”. O inesperado vencedor é anunciado três dias depois: Paco Bandeira.

Paco Bandeira: “Queria dormir sem pesadelos”

“Eu tinha acabado de entrar para a Decca, da Valentim de Carvalho, e eles acharam que era uma boa altura para lançar o Paco Bandeira”, conta-nos o compositor alentejano, confinado em sua casa, em Montemor. “Aquilo era para ser uma coisa em grande, patrocinado pelo Diário Popular, sendo que foi o próprio Francisco Balsemão a entregar os prémios, mas eventualmente pela qualidade ou pela crítica não resultou tão bem”. Ainda hoje, 50 anos depois, o compositor da canção vencedora “Sigo Cantando” confessa surpresa com o resultado, acrescentando ainda, duplamente surpreendido quando Carlos Cruz, a representar a editora Zip-Zip, saiu a meio da cerimónia acompanhado com a mulher de Francisco Balsemão.

“Sigo Cantando” é a canção portuguesa mais vendida no verão de 1971, com o sucesso acrescido do lado B, “Onde O Sol Castiga Mais”, uma homenagem aos combatentes do Ultramar que seria mesmo vetada pela censura num espetáculo no Coliseu do Porto nesse mesmo ano. A vitória de Paco Bandeira também pode ser justificada pelo recente sucesso do EP Nasci no Campo com a canção título orgulhosamente campina, de cantautor confessional que desenha melhor que ninguém o estado de alma do êxodo rural: “Fiz poemas fui soldado/ E até cresci/ Tenho saudades do gado/ Do que perdi”. Era o início de uma longa jornada para Paco Bandeira, que cantaria centenas de canções populares acompanhadas de mensagem:

“Resolvi fazer aquilo que sempre gostei de fazer, contra tudo e contra todos, cantar sobre as pessoas que trabalham, cantar os que considero os verdadeiros santos que fazem milagres, que transformam a terra em pão, em vinho. Os que sabem que têm Deus por baixo dos pés e não por cima da cabeça”.

[“Onde o Sol Castiga Mais”, de Paco Bandeira:]

https://www.youtube.com/watch?v=N2mankbDlkM

A luta de Paco Bandeira era a mesma dos camaradas de José Afonso, mas as armas eram outras, de calibre ligeiro. Entre as primeiras canções de Paco, a eternidade estava reservada para “A Minha Cidade”, ou como é mais conhecida, de Norte a Sul, “Oh Elvas, Oh Elvas”. “Depois de tocar por todo lado com espanhóis, eu trouxe uma forma melódica mais fresca”, analisa Paco, recordando que o refrão é retirado de um poema de António Sardinha, sendo que o próprio compositor, Francisco Veredas Bandeira, nasceu em Elvas, próximo da fronteira e até foi locutor de rádio em Badajoz. “Desde o final da Guerra Civil espanhola que Badajoz foi uma salvação para muita gente”, diz-nos, confirmando a preocupação do Século Ilustrado em 1971, que alerta para a escassez de pão em Portalegre, obrigando a população a atravessar a fronteira. É esta a realidade que Paco Bandeira retratava, do Portugal interior abandonado. “Não digo que seja um rústico, mas sempre fui um ruralista”, reflete o compositor que escreveu a frase “uma moça da cidade chamou-me provinciano”. Hoje, é evidente que “Oh Elvas, Oh Elvas” é verdadeiramente singular e demonstra o que passava despercebido aos críticos, Paco Bandeira é o resultado natural dos atritos da época: é o campino na cidade e o cantor de mensagem, é o cantor popular e o músico folclorista, é a continuação do estado das coisas e a renovação musical.

[Paco Bandeira e “A Minha Cidade”:]

O percurso de Paco Bandeira é mais uma prova da relevância da canção ligeira para conforto de uma nação ferida. “Eu queria saber o que iria fazer depois da guerra, fui muito marcado pela Guerra Colonial”, recorda Paco, que esteve colocado em Angola. “Queria libertar-me um bocado disso, queria dormir sem pesadelos”. Uma geração traumatizada procurava consolo na ideia do Portugal campino, real ou imaginado. Paco Bandeira começa a interpretar as suas novas composições no Solar da Hermínia, no Largo da Trindade, a pedido da própria Hermínia Silva, que tinha decidido ajudar o jovem compositor a singrar em Lisboa. “Ia praticamente todos os dias à Ericeira comer percebes com a Hermínia e a Beatriz Costa e elas começaram a arranjar-me contactos, para gente da televisão”, conta-nos Paco, que recebe então o convite de Artur Agostinho, canta na RTP e conhece o orquestrador e arranjador Pedro Osório.

No entanto, a associação ao respeitável Pedro Osório não é suficiente, nem sequer as credenciais de alentejano genuíno, Paco Bandeira é mais um novo cantor arrumado na prateleira de Gabriel Cardoso, Marco Paulo e José Cheta. A menção a Elvas é comparada à homenagem de Gabriel Cardoso à Ericeira, certamente outro esquema da Secretaria de Estado de Informação e Turismo. O compositor de Ílhavo e ocasional crítico musical, Vieira da Silva, escreve o trocadilho demolidor: “Ó Elvas, Ó Elvas, demagogia à vista”. Acrescenta Arnaldo Jorge Silva:

“Paco Bandeira tem incompreensivelmente sido passado na nossa rádio em doses gigantes. Paco Bandeira, do nome às canções, da maneira de cantar às orquestrações, é absolutamente ridículo e encontra-se perfeitamente desatualizado de qualquer padrão de música ligeira que se possa apelidar de admissível”. [Mundo da Canção, 1971]

Na 27.ª edição da revista Mundo da Canção, Adriano Correia De Oliveira, um dos pilares da renovação musical, reitera a importância de nunca ceder às demandas do mercado, de nunca comprometer a integridade da canção de intervenção: “A cantiga de intervenção ganhou uma tal força que obrigou hoje em dia as pessoas que aparecem, e que se querem impor, a utilizar, pelo menos, um fraseado semelhante, embora vazio de conteúdo e consequências. Ouve-se, por exemplo, Paco Bandeira em que as palavras-chaves são povo, fome, etc. Porquê?”.

▲ Os discos com as canções de Paco Bandeira, editadas em 1971, que se tornariam sucessos

A contenda de Paco Bandeira com os seus detratores seria uma odisseia à parte, com episódios de batalha campal no pós-25 de Abril. Demoraria ainda uma série de anos, e um tumultuoso processo revolucionário, para os cantores de intervenção entenderem o que Giacometti já sugeria em 1971, que não é possível impor uma canção ao povo. “O Adriano Correia de Oliveira e os outros achavam que só eles é que tinham a razão”, defende Paco. “E quando eu apareci com música que o povo realmente gostou, eles não gostaram”. Marco Paulo é sucinto nesta questão: “O público é que faz sobreviver isto tudo — os discos, as rádios e as televisões — é o público que faz mover o mundo”.

Em 1986, a campanha à presidência de Maria de Lourdes Pintasilgo reuniu dois compositores improváveis: José Afonso e Paco Bandeira. Naquele Portugal democrático que cumpria o desígnio libertador de “Canto Moço”, que vivia uma época áurea da música popular portuguesa, José Afonso confessou à plateia a verdade: a canção popular portuguesa é dos portugueses. “Ele disse isto às pessoas que estavam lá”, recorda o compositor de “Oh Elvas, Oh Elvas”: “Se eu não fosse José Afonso, era Paco Bandeira.”