Índice

Índice

Os portugueses até deveriam estar especialmente despertos para a ameaça das cadeiras, já que uma destas peças de mobiliário contribuiu para alterar o curso da nossa história recente, ao precipitar a queda – física e política – do ditador Oliveira Salazar, a 3 de Agosto de 1968, no Forte de Santo António do Estoril – ou pelo menos assim reza a lenda.

“É alarmante, mas corremos o risco de morrer sentados. O corpo humano foi feito para andar”

Acontece que o perigo das cadeiras não está circunscrito às ocasiões em que agem com flagrante dolo e nos fazem tombar no chão com estrépito; também quando, sonsamente, se quedam estáveis e cooperantes, sustentando solicitamente o nosso corpo, estão a conspirar contra nós. É esta a tese de Vybarr Cregan-Reid em Primate change: How the world we made is remaking us (2018), eleito como Livro de Ciências do Ano pelo Financial Times e agora editado em Portugal pelo Clube do Autor como Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar, com tradução de José Roberto.

“Alteração Primata: como o muno que criámos nos está a mudar”, de Vybarr Cregan-Reid (Clube do Autor)

Na verdade, a cadeira é apenas uma das facetas – quiçá a mais visível – de um mundo e de um estilo de vida que o Homo sapiens tem vindo a construir laboriosamente e cujas solicitações físicas são tão diferentes daquelas para que os nossos corpos foram “concebidos” que o resultado tem sido um progressivo alastramento de patologias que eram desconhecidas dos nossos antepassados – sim, nem tudo o que funciona mal no nosso sobrecarregado Sistema Nacional de Saúde é culpa das cativações de Mário Centeno.

Da savana à cadeira de escritório

O Homo sapiens surgiu há cerca de 350.000 anos, possivelmente a partir do Homo erectus, cujos exemplares mais antigos datam de há cerca de 1.8 milhões de anos. Apesar de o Homo sapiens apresentar vários upgrades assinaláveis em relação ao seu antecessor, o seu modo de vida não foi, pelo menos no início, muito diferente: viviam ambos em pequenas tribos que se dedicavam à caça e à recolecção; a caça era levada a cabo como um empreendimento coordenado; construíram e usaram sistematicamente ferramentas relativamente complexas (quando comparadas com as que são usadas pontualmente por outros primatas); usaram o fogo para cozinhar alimentos; terão cuidado dos membros mais fracos da tribo, bem como dos enfermos. Só que o Homo sapiens, que tem um cérebro com c.1300 cm3, enquanto o Homo erectus se ficava pelos 800-1100 cm3, fez tudo isto com mais eficácia, o que terá, provavelmente, ditado a extinção do Homo erectus.

Pintura datada de 16.000 a.C., Lascaux, França: Os animais são o motivo central (às vezes quase exclusivo) da arte pré-histórica

Somando as histórias das duas espécies, foram 1.8 milhões de anos de adaptação a um modo de vida que implicava percorrer grandes distâncias diariamente. Esta errância pela Terra foi travada com a adopção da agricultura, há cerca de 10.000 anos, mas, nesta fase, a sedentarização não implicou que os humanos tivessem deixado de caminhar ou de fazer esforço físico intenso durante boa parte do dia. A dispensa das longas caminhadas e do trabalho braçal só alastrou para fora do círculo restrito das elites dirigentes com o início da urbanização, há cerca de 5000 anos, e, ainda assim, para uma pequena fracção da população, pois, durante mais alguns séculos, a maior parte das pessoas continuou a viver no meio rural e a dedicar-se aos trabalhos agrícolas. A transferência em massa das populações rurais para o meio urbano, onde foram arregimentadas para o trabalho nas fábricas, ocorreu há 250 anos e trouxe modificações substanciais no estilo de vida.

Os primórdios da Revolução Industrial: “Coalbrookdale à noite”, de Philip James de Loutherbourg, 1801. A povoação de Coalbrookdale, nas West Midlands, foi um dos primeiros centros mineiros e metalúrgicos de Inglaterra, com actividade contínua desde o final do século XVI

Ainda assim, esta revolução começou por afectar sobretudo os países mais desenvolvidos da Europa e os EUA – em Portugal, em 1900, a agricultura ainda empregava 62% da população, contra 18% no sector secundário e 20% no terciário. A mudança ao longo do século XX foi lenta e em 1974, quando a repartição da população britânica entre os três sectores era de 3%, 36% e 61%, a repartição em Portugal era de 35%, 34% e 31%. Em 2018, a distribuição portuguesa pelos três sectores já se enquadrava nos padrões dos países desenvolvidos, com 6%, 25% e 69% (1%, 15% e 84% na Grã-Bretanha de 2016).

Secção de estenografia do Bureau of Internal Revenue dos EUA (o equivalente à nossa actual Autoridade Tributária), c. 1920: De pé, à esquerda, estão as cinco supervisoras que garantiam que as mãos das 250 estenógrafas não ficavam ociosas nem por um momento

Ou seja, na história evolutiva somada do Homo erectus e do Homo sapiens (ou mesmo quando se considera apenas a história do Homo sapiens), o período em que o modo de vida foi a caça-recolecção é esmagadoramente mais longo do que o período do modo de vida agrícola, que por sua vez, é muito mais extenso do que o da urbanização maciça, com o período do domínio do “trabalho de escritório” a ser uma fracção ínfima da história. O que quer dizer que os nossos corpos foram moldados pela pressão evolutiva para a caça-recolecção, o que implica, basicamente, aptidão para correr ou caminhar longas distâncias, não para estarmos sentados em frente a um écran durante a maior parte do dia, a responder a e-mails ou a ver televisão. Desse desencontro entre a “maquinaria” que herdámos e aquilo que fazemos com ela nascem muitos dos problemas de saúde dos nossos dias – ou até mesmo, sugerem alguns estudos, os principais problemas de saúde dos nossos dias.

Nascido para caçar

Os corpos do Homo erectus e da sua versão 2.0, o Homo sapiens, foram “desenhados” para a caça. Isto pode parecer uma afirmação desconcertante quando comparamos o seu desempenho em termos de velocidade face ao das suas presas e dos predadores seus competidores.

As avestruzes correm a mais de 90 Km/h, as cabras-de-leque (Antidorcas marsupialis, que não são cabras mas gazelas) chegam aos 88 Km/h, os gnus e as lebres aos 80 Km/h, as gazelas-de-Thomson, os cangurus, os cavalos e os onagros (burros selvagens) aos 70 Km/h, as zebras aos 64 Km/h.

Onagro persa (Equus hemionus ssp onager): pode parecer o Trabant dos equídeos, mas tem a performance de um Ferrari

Os grandes felinos não lhes ficam atrás: a detentora do recorde de velocidade, a chita, ultrapassa os 110 Km/h, o leão, apesar do seu peso e aspecto imponente, chega aos 80 Km/h, o tigre aos 64 Km/h. Os canídeos também têm boas prestações: o lobo e o cão selvagem africano (Lycaon pictus) atingem 70 Km/h, o coiote 65 Km/h, a hiena 60 Km/h e o galgo Greyhound, uma versão de Canis familiaris que o homem aperfeiçoou para a corrida, 74 Km/h. Usain Bolt correu os 100 metros em 9’58, o que resulta numa velocidade média um pouco superior a 36 Km/h, com picos de 47 Km/h, mas os Homo sapiens vulgares ficam-se por metade dessa velocidade: 18 Km/h. Quando se considera que até um ursinho de peluche gorducho e de patas muito curtas como o wombat chega aos 40 Km/h e os hipopótamos aos 30 Km/h, é natural que surja a interrogação: não seria mais viável que o homem paleolítico se dedicasse à pesca? Ou à necrofagia?

Wombat comum (Vombatus ursinus): Tem ar de couch potato mas bate o humano médio em corridas (curtas)

Acontece que as velocidades de ponta só contam uma parte da história: as chitas só têm “gás” para um minuto de corrida e leões e tigres também só conseguem correr rapidamente em trechos curtos. Entre os herbívoros, a endurance varia: uns, como o gnu, aguentam corridas prolongadas, outros, como a cabra-de-leque, não. Os canídeos são quase todos bons na longa distância, mas o Homo sapiens soma a essa característica, uma superior capacidade para o trabalho de grupo. O seu design também o dotou de um bom sistema de refrigeração, indispensável para longas corridas nas savanas de África onde a espécie (tal como o Homo erectus) passou a maior parte da sua vida: corpo sem pelos, para facilitar a transpiração, e um tufo capilar espesso no topo do crânio, que é a parte da anatomia de um bípede mais exposta ao sol dos trópicos.

Arte pré-histórica, numa gruta na Argélia

O Homo sapiens evoluiu a partir de uma “plataforma” comum aos outros primatas, mas exibe características anatómicas que o tornam mais apto para a caminhada e corrida de longa distância do que qualquer dos seus parentes e antepassados: pernas longas e fortes, glúteos muito desenvolvidos, coluna vertebral em forma de “S” (eficaz na sustentação do tronco e no amortecimento do impacto repetido dos pés no solo) e um pé com um robusto osso no tornozelo e uma estrutura em arco longitudinal que permite uma eficaz transferência da energia dos músculos gémeos para a ponta dos dedos. Esta aptidão para a corrida terá sido decisiva para fazer dele um caçador extraordinariamente eficaz, como atestam as muitas espécies de macrofauna que se extinguiram pouco depois de o Homo sapiens com tecnologia paleolítica ter “desembarcado” na Austrália e nas Américas.

Vybarr Cregan-Reid defende que as “modificações” anatómicas que favoreceram a corrida e libertaram a mão para outras tarefas estão na base da identidade humana – perspectiva que já tinha abordado no seu livro anterior, Footnotes: How running makes us human (2017). Mas Alteração primata toma essa perspectiva como ponto de partida para lançar uma questão: o que acontece ao corpo do Homo sapiens quando a civilização que ele construiu cria um ambiente em que a corrida – e outros tipos de actividade física intensa – é suprimida?

Os San, das regiões áridas da África Austral (mais conhecidos no Ocidente por bosquímanos), são um dos povos que continuam a viver como caçadores-recolectores

Uma revolução dentro da boca

Escreve Cregan-Reid que, “embora tenha havido algumas mudanças evolutivas nos nossos corpos nos últimos milhares de anos, elas são insignificantes em termos de adaptação às necessidades da vida moderna”. Fomos nós que criámos as “necessidades da vida moderna” mas não o fizemos de forma consciente e deliberada e temos vindos a fazer uma sucessão de más escolhas: “Repetidamente confundimos o que é confortável com o que é melhor para nós, o que é ideal com o que é mais rápido ou mais fácil, e o que nos sabe bem com o que é bom para nós. E à medida que as transformações, as invenções, os confortos e as soluções tecnológicas se acumulam à nossa volta […], os nossos corpos estão a lutar para acompanhar as mudanças que provocámos e continuamos a provocar”.

Considere-se, por exemplo, a adopção da agricultura e a possibilidade de armazenamento de alimentos: estas permitiram que a maior parte dos Homo sapiens conquistasse o privilégio de poder comer quando sentia fome, enquanto os caçadores-recolectores alternavam entre banquetes (quando apanhavam uma presa de grande porte) e períodos de jejum.

As refeições regulares – e, de forma ainda mais pronunciada, a sucessão de refeições ligeiras dispersas ao longo do dia, recomendada pela maioria dos nutricionistas – causam uma alteração do pH bucal, o que, aliado à maior quantidade de amido presente na “dieta agrícola”, favorece o desenvolvimento de bactérias que formam uma placa que recobre os dentes e leva à degradação da saúde oral, por comparação com os caçadores-recolectores. Esta situação foi agravando-se ao longo da história da civilização (sobretudo a partir do momento em que a cana-de-açúcar começou a ser plantada em massa e o comércio proporcionou açúcar barato à Europa e suas colónias), propiciando a emergência, nos nossos dias, de uma “indústria” de tratamento dentário “avaliada em 129.000 milhões de dólares só nos EUA, porque os humanos modernos não conseguem lidar com a abundância”.

Como era ir ao dentista há meio milénio: quadro de Johann Liss, c.1616-17

Cregan-Reid também cita vários estudos que demonstram, supostamente, outros efeitos benéficos do jejum: melhoria da qualidade do sono, redução de inflamações, redução da tensão arterial e da frequência cardíaca em repouso, aumento da resistência ao stress, redução da asma, artrite reumatóide e obesidade, prevenção de cancro, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas e neurodegenerativas. A confirmar-se este cenário, o Banco Alimentar Contra a Fome tem andado a prejudicar a saúde dos grupos mais desfavorecidos da sociedade portuguesa.

Cristo do deserto, por Ivan Kramski, 1872. O jejum praticado por Jesus nos 40 dias e 40 noites de isolamento no deserto inspirou em tempos os cristãos a imitá-lo no período da Quaresma, mas tal prática está hoje praticamente extinta

Ao longo do livro, Cregan-Reid vai ilustrando algumas das conclusões sobre relações entre comportamentos e saúde com as suas experiências pessoais, mas, invulgarmente, mantém-se silencioso quanto à sua eventual adesão à miraculosa terapia do jejum. Mas mesmo que este fosse a extraordinária panaceia descrita por Cregan-Reid, pode perguntar-se se os padecimentos decorrentes de passar regularmente alguns dias sem comer são compensados pela melhor saúde que (alegadamente) proporcionam.

Outra consequência importante da transição da dieta dos caçadores-recolectores, que implicava um grande investimento na mastigação, para a dieta agrícola, com maior percentagem de alimentos moles, foi a diminuição do tamanho da maxila. Os dentes, tendo menos trabalho, também diminuíram de tamanho, mas não o suficiente para ficarem devidamente alinhados na maxila minguada pela falta de exercício, pelo que, nos humanos do nosso tempo (com dietas ainda mais moles do que as dos primórdios da agricultura), os dentes tendem a ficar encavalitados uns nos outros e alguns dentes de siso (os terceiros molares) não chegam a nascer (por vezes, nenhum dos quatro dentes do siso chega a nascer).

O Homo sapiens há muito que se afastou das dietas à base de alimentos grosseiros e de reduzido teor nutritivo dos seus primos, que obrigavam a um árduo trabalho de mastigação

Imobilidade urbana

Se a passagem da caça-recolecção à agricultura já implicou uma redução das distâncias percorridas – embora tenha aumentado o número de “horas de trabalho semanal” (estimam alguns antropólogos) e, nalguns casos, a intensidade dos esforços físicos – foi com a vida urbana que o sedentarismo começou a minar seriamente a saúde do Homo sapiens.

Os primeiros a ter consciência do perigos decorrentes do “lazer excessivo” foram as elites gregas, que viviam numa sociedade em que o trabalho estava inteiramente confiado a escravos e camponeses assalariados: “os homens ricos da Grécia antiga, privados de trabalho e com pouco mais para fazer, inventaram um novo lugar chamado ginásio”. O conceito de “exercício físico” é, para Cregan-Reid, um sintoma de mal-estar urbano e de uma inadequada distribuição do trabalho na sociedade.

Ânfora grega, c.333-332 a.C.

As classes possidentes romanas também cultivaram o exercício físico, embora com menos zelo do que as gregas, mas, após o colapso do Império Romano, o exercício quase desapareceu, ainda que a tendência para a concentração das populações em aglomerados urbanos e a ociosidade das elites não se tivesse alterado – seria interessante reflectir sobre o que terá levado a que a consciência dos malefícios do sedentarismo se tivesse (aparentemente) desvanecido com o fim do mundo greco-romano.

O efeito pernicioso do crescente sedentarismo acabaria por voltar a tornar-se óbvio no século XIX, mas, mais uma vez, apenas entre as elites, que começaram a praticar exercício físico – o “renascimento” do exercício e a paralela renovação do interesse pelas competições desportivas ao longo do século XIX (culminando nos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, disputados em 1896) mereceriam mais atenção do que Cregan-Reid lhe dedica, saltando directamente para o nosso século, em que que a proliferação de ginásios nas cidades do mundo desenvolvido é um claro sinal de que algo está desajustado nas nossas vidas.

Jogo de cricket no Royal Academy Club, em Marylebone Fields (hoje Regent’s Park), Londres, por autor anónimo, c.1790-99

Numa sociedade em que cada vez mais empregos implicam, seja qual for o posto na hierarquia, do trabalhador do call center ao CEO, os glúteos, desenhados para passar o dia a impulsionar a caminhada e a corrida, ficam espapaçados sobre assentos, e os pés, concebidos para suportar o peso do corpo e densamente dotados de sensores destinados a receber informação do ambiente circundante, passam o tempo encerrados em “caixões de 25 centímetros” e vão ficando cada vez mais fracos e chatos (Cregan-Reid sugere mesmo que “os sapatos são para os pés o que uma venda seria para os olhos”). E os músculos da região lombar, concebidos para sustentar o tronco na postura erecta, atrofiados pelas longas horas passadas em cadeiras, também protestam: “a dor nas costas, especificamente a dor lombar, é agora a principal causa de incapacidade em todo o mundo. É o motivo mais comum para o absentismo no trabalho. É o segundo motivo mais comum para consultar um médico. Metade da população adulta dos EUA já teve sintomas de dorsalgia”.

A desfiguração industrial

Entretanto, a Revolução Industrial criara toda uma nova série de situações atentatórias da saúde para as massas: “em vez de trabalhar nos campos, os trabalhadores agora permaneciam de pé durante períodos extraordinariamente longos. A sua dieta, se é que pode chamar-se assim, era tão nutritiva como comer um velho pedaço de jornal”. A maior parte dos trabalhadores industriais tinha de realizar gestos repetitivos e de adoptar posições desconfortáveis e contra natura, durante jornadas que se estendiam por vezes por 14 horas, conduzindo à deformação dos esqueletos: pés chatos, pernas arqueadas para fora (joelhos varos) ou para dentro (joelhos valgos), corcundas e outras anomalias da coluna. Os mineiros e os trabalhadores que passavam longas horas na penumbra das fábricas eram incapazes de sintetizar vitamina D, resultando no alastramento do raquitismo e de outras perturbações resultantes de insuficiente exposição à luz solar. E isto sem falar da alarmantemente elevada taxa de mutilações (e mortes) decorrentes da interacção com máquinas num tempo em que a segurança no trabalho estava longe de ser uma prioridade de empregadores e legisladores.

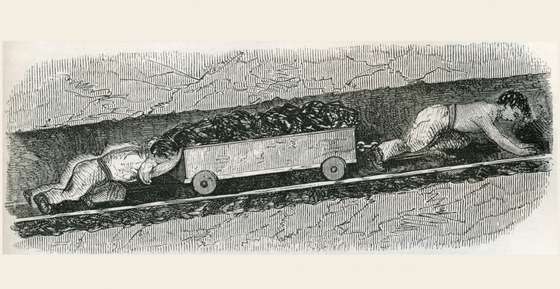

Nas galerias mais estreitas das minas de carvão, era necessário recorrer a crianças para puxar as vagonetas com carvão. A legislação britânica de 1856 permitia que as crianças com mais de nove anos de idade trabalhassem 60 horas por semana, incluindo turnos nocturnos. Só em 1901 a idade mínima para o trabalho infantil subiria para os 12 anos

Estes maus tratos teriam sempre consequências pesadas sobre a saúde de um corpo adulto, mas é preciso não esquecer que os trabalhadores eram admitidos nas fábricas e minas logo na infância, muito antes de estarem completamente desenvolvidos, pelo que eram ainda mais facilmente deformados pelos insalubres ambientes e tarefas fabris. Sem surpresas, a altura média da classe operária declinou durante a Revolução Industrial: estudo realizados na Grã-Bretanha em 1836-37 revelaram que a altura média dos rapazes de 14 anos que trabalhavam em fábricas era de 140 cm, menos 2.5 cm que os dos rapazes das mesmas idades que viviam no campo. Um estudo contemporâneo, apontou uma altura média de 159 cm para os operários de 17 e 18 anos, quando na Grã-Bretanha de hoje os rapazes de 15 anos têm uma altura média de 173 cm.

Fiação em Macon, Georgia, 1909, numa foto de Lewis Hine

Mas as “dark satanic mills” da Revolução Industrial não foram o único lugar onde os corpos dos jovens Homo sapiens foram sujeitos a maus tratos e moldados a uma vida sedentária: isso acontecia, ainda que de forma mais insidiosa, no ambiente mais limpo e menos perigoso das escolas.

Difícil é sentá-los

Um dos trechos mais citados de Immanuel Kant provém de Über Pädagogik, uma compilação de textos sobre pedagogia publicada em 1803 em Königsberg: “Pela disciplina, os homens são sujeitos às leis da humanidade e levados a sentir os seus constrangimentos. Isto tem, porém, de ser alcançado cedo na vida. Assim, as crianças devem ser enviadas para a escola, não tanto com o fito de que aprendam algo, mas para que se habituem a ficar tranquilamente sentadas e a fazer exactamente aquilo que lhes for ordenado. E isto para que, mais tarde na vida, não lhes venha o impulso de pôr em prática qualquer ideia que lhes venha à mente”.

Alteração primata não cita Kant, mas é impossível não pensar neste trecho do filósofo alemão quando Cregan-Reid lança o seu ataque contra o sistema de ensino de massas: “É como se as escolas tivessem sido inventadas não para nos educar, mas para nos ensinar a sentarmo-nos quietos. Aos 16 anos de idade, o corpo [do Homo sapiens] do Antropoceno não só foi ensinado a ficar imóvel por longos períodos, mas por tê-lo feito durante tanto tempo, o jovem que entrou na fábrica da educação flexível, enérgico e ágil sai do outro lado com um corpo dotado de menor amplitude de movimentos nas suas articulações e membros” [tradução a partir do original inglês]. Cregan-Reid observa que desta “grave restrição de movimentos que decorre de se estar sentado por períodos tão longos” resulta também a “inculcação de uma boa dose de obediência”.

Escola no Lower East Side, Nova Iorque, c. 1886

Mas se este tipo de educação de massas surgiu na Revolução Industrial – antes a educação estivera restrita às elites e não se processava de forma tão anónima e rígida – não desapareceu quando este período terminou: “Hoje, as fábricas quase desapareceram […] mas o modelo fabril de educação ainda está entre nós. Tal como os trabalhadores da fábrica vitoriana foram ensinados a ser empregados dóceis, o testemunho que o seu sistema de ensino nos transmitiu faz com que, no século XXI, estejamos a ensinar os nossos filhos a serem sedentários. A nossa escola está a transmitir-lhes que estar sentado por longos períodos é normal e algo que os prepara para a vida adulta”.

Cregan-Reid sugere que o número crescente de diagnósticos de perturbação de hiperactividade e défice de atenção (PHDA, ADHD na sigla inglesa) tem a ver com o desajustamento entre o corpo dos jovens (e, sobretudo, dos rapazes, cujos diagnósticos de PHDA superam os das raparigas numa razão de 3:1) e o comportamento que é deles esperado nas escolas: “os corpos destas crianças estão a rejeitar o sedentarismo, e quase sempre a primeira resposta é mais disciplina, a expulsão da escola ou uma pílula psicoactiva”.

Apesar de pais, professores, directores de escolas, pedagogos e responsáveis governamentais expressarem frequentemente inquietação perante a dificuldade em fazer os miúdos estar sentados – o ex-ministro da Educação Eduardo Marçal Grilo até deu o título Difícil é sentá-los (reproduzindo uma queixa feita por uma professora) ao livro em que fez o balanço da sua acção governativa – ninguém parece deter-se para analisar o fenómeno e as soluções sugeridas para reformar o ensino e torná-lo mais apetecível a crianças irrequietas passam por atirar gadgets tecnológicos para cima do problema: quadros interactivos, tablets, smartphones, uso intensivo da Internet. Ora é claro que nada disto contribui em nada para diminuir o desajustamento primordial entre o corpo juvenil e os moldes fabris e “cadeirocêntricos” da escola.

No caso português até se reforça esse desajustamento com outras políticas e atitudes: confrontados com os fracos resultados obtidos nas muitas horas passadas pelos alunos no calendário regular de aulas, as escolas afadigam-se a providenciar aulas suplementares (de “estudo acompanhado”, de “acompanhamento extraordinário”, de “recuperação”), enquanto os pais pagam do seu bolso as famigeradas “explicações”, que hoje começam no 1.º ano do ensino básico e se estendem pela universidade dentro e representam um colossal sistema de ensino paralelo, que deixa de fora poucos alunos (já que, num meio altamente competitivo, também os que têm bom desempenho escolar ambicionam mantê-lo ou melhorá-lo e também recebem “explicações” particulares).

As crianças e adolescentes poderiam ter legítimas razões para se queixarem de o mundo adulto lhes impor que passem tantas horas sentados, mas que fazem eles quando têm o tempo por sua conta? Mergulham durante horas a fio no mundo dos vídeo-jogos, das redes (ditas) sociais e das SMS, do binge watching de séries televisivas – são mais umas horas por dia nas cadeiras e sofás caseiros para somar às muitas horas nas cadeiras escolares e cada vez mais destas horas são passadas com um écran em frente ao nariz.

Os pais não se alarmam, pois estão mais assustados com os “perigos” do mundo exterior, imaginando que as cidades de hoje são lugares infestados de criminosos, pedófilos, tarados sexuais e traficantes de droga, pelo que fazem questão de levar as crianças de carro à escola e cerceiam-lhes a possibilidade de brincar na rua – ao menos no quarto estão seguras, pensam. Lá fora, as ruas vão esvaziando-se de crianças e também dos adultos que têm meios para deslocar-se de automóvel particular e tornam-se, com efeito, menos seguras, numa espécie de profecia auto-concretizada.

O corolário desta conjugação de percepções erradas é o hikikomori, termo japonês que designa os jovens que se remetem a uma vida de reclusão na casa dos pais e, nos casos mais agudos, sem sequer sair dos seus quartos. Não sofrem de nenhuma patologia física ou mental óbvia, mas deixam de ir às aulas, deixam de sair com amigos, não têm emprego e alguns passam anos a fio neste isolamento auto-imposto (o Estado japonês classifica como hikikomori quem passe pelo menos seis meses em reclusão). E é assim que os descendentes dos Homo sapiens que palmilhavam muitos quilómetros por dia pela savana se viram confinados a meia dúzia de passos dentro de um quarto.

Um hikikomori no seu mundo de 10 m2

Um jovem converte-se num hikikomori através de uma espiral de feedback positivo: um embaraço ou desagrado perante interacções sociais leva-o a reduzir essas interacções, o que dificulta ainda mais o relacionamento com outras pessoas e assim sucessivamente. Cregan-Reid não menciona o caso extremo dos hikikomori, mas o assunto mereceria reflexão pois estima-se que no Japão estes eremitas atinjam já o meio milhão, o fenómeno alastra a outros países e a dependência dos millennials em relação à Internet e a crescente dificuldade que manifestam em estabelecer interacções sociais que não sejam mediadas por gadgets electrónicos fomentará, previsivelmente, a difusão deste comportamento reclusivo, mesmo que não assuma a forma mais radical.

A conspiração das cadeiras

Por todo o lado, em todas as situações, a todas as horas do dia, somos convidados a sentarmo-nos. Se somos recebidos, numa casa particular ou numa agência bancária ou no gabinete do chefe, e não somos, antes do início de qualquer conversa, contemplados com a oferta de uma cadeira, logo desponta a suspeita de que somos vistos como indesejáveis ou que pretendem ver-se livres de nós. Passamos boa parte da nossa juventude sentados na escola (onde “fazemos cadeiras”, sinal do vínculo indissolúvel entre aprendizagem e essa obnóxia peça de mobiliário) e a maior parte de nós tem hoje empregos que implicam passar a maior parte do tempo sentado, seja qual for o lugar da hierarquia que se ocupe.

Cadeira que fazia parte do espólio encontrado no túmulo da rainha egípcia Heteferés I (c. 2600 a.C.)

O nosso tempo de lazer também é repartido essencialmente por cadeiras, sofás e poltronas. É certo que um repasto tranquilo pede posição sentada, mas a frequência de restaurantes costuma acrescentar mais algumas horas de cadeira às estritamente necessárias: chega-se antes para assegurar mesa, debicam-se as entradas enquanto a refeição é preparada, fica-se de conversa após o seu término. A maior parte dos espectáculos – concertos, teatro, cinema – envolve a posição sentada e um consumo mínimo de energia (a não ser, claro que se seja entusiasta de metal e se entregue à euforia do mosh, do stage diving e do crowd surfing) e o mesmo se passa com os eventos desportivos (ainda que com saudáveis interrupções nas alturas em que comemoramos um golo ou nos erguemos, apoplécticos, para insultar o árbitro). As cerimónias religiosas também privilegiam a posição sentada, ainda que as procissões sejam uma ocasião para exercício – sobretudo se se faz parte da equipa que carrega o andor – e as peregrinações operem o milagre de nos devolver à rotina paleolítica de palmilhar umas dezenas de quilómetros por dia (ainda que raramente operem o milagre ou “atenção especial” que solicitámos nas orações). Deslocamo-nos sentados nos nossos automóveis e nos transportes públicos esperamos encontrar um lugar sentado, podendo até surgir quezílias e amofinações na disputa por um. Nos bares e cafés só em último recurso se ficará de pé ao balcão.

Cadeira construída c. 1772 por Thomas Chippendale, um dos mais influentes criadores de mobiliário da história

Só as lojas nos incentivam a que nos mexamos um pouco e empurrar o carrinho de compras pelos corredores do hipermercado é o único exercício que os estratos mais idosos da população farão ao longo de toda a semana – mas esta variante soft de “caça-recolecção” que se pratica nas “grandes superfícies” tem uma exigência física e um dispêndio calórico em nada comparável ao dos nossos antepassados das savanas (a não ser que se trate de uma Black Friday e seja preciso lutar para ficar com o último écran de plasma em promoção).

Em casa, então, os nossos glúteos passam pouco tempo sem estar assentes em superfícies almofadadas, sobretudo para os machos, cuja participação nas tarefas domésticas que requerem movimentação, continua, apesar de tudo, a ser reduzida. O facto de os écrans, de televisão ou de computador, se terem tornado no fulcro do lazer doméstico só fez aumentar o tempo que passamos sentados e a evolução dos hábitos de consumo só veio piorar tudo: a extravagante multiplicação de canais faz com que algum deles tenha sempre um programa “que vale a pena”; o futebol na TV passou de esporádico a omnipresente; passámos de ver filmes isolados a acompanhar várias séries televisivas em simultâneo e, mais recentemente, institui-se o hábito do binge watching, em que de deglute de uma assentada toda uma temporada de uma série. As actividades nas redes sociais – gerir e alimentar os nossos perfis no Facebook, Twitter e Instagram (há quem esteja em todas) e bisbilhotar, comentar e replicar aos comentários alheios – implicam mais algumas horas de cadeira por dia. São tantas essas horas que não adianta muito que a cadeira seja ergonómica e a postura seja correcta.

Cregan-Reid alerta para estarmos “agora confortavelmente instalados numa revolução sedentária, um modo de vida em que o trabalho e a vida se deixaram dominar por duas coisas: a quantidade de tempo que passamos a trabalhar e a inactividade física. As populações das nações desenvolvidas são persistentemente pressionadas [pelas autoridades de saúde] a manterem-se activas, apesar de as formas de trabalho, de lazer e de consumo incentivarem exactamente o oposto”.

A Poäng, surgida em 1978, continua ser um dos mais vendidos modelos de cadeira da IKEA

Some-se a isto a maior disponibilidade de alimentos, a propensão para o aumento na dieta da proporção de alimentos processados (logo, mais facilmente digeríveis) e a inclinação dos humanos por alimentos com elevado conteúdo de açúcares e gorduras e está explicada a pandemia de obesidade que alastra pelo mundo, a estagnação do aumento da esperança de vida nalguns países e a estagnação ou até a redução da esperança de anos de vida saudável, a proliferação de lares de terceira idade para quem deixou de ser capaz de levar uma vida autónoma, a sobrecarga dos serviços de saúde com idosos (e gente de meia idade) atormentados por uma infinidade de mazelas decorrentes do sedentarismo e de uma alimentação inadequada ao seu estilo de vida.

Acorrentados ao mundo que criámos

Há um raio de esperança neste cenário tenebroso: a multiplicação de ginásios e personal trainers e a popularidade do “running” (uma variante do velho “jogging”, mas com equipamento mais dispendioso e discussões mais presunçosas em torno dele) diz-nos que, como os antigos gregos, estamos conscientes dos malefícios da cadeira.

O problema é que, dizem os estudos citados por Cregan-Reid, a prática de exercício físico regular, ainda que benéfica, não anula os efeitos terrivelmente negativos de passarmos a maior parte dos dias sentados. Nem sequer o muito elogiado “treino intervalado de alta intensidade (“high-intensity interval training” ou HTIT), que permite, supostamente, abolir os efeitos da natureza sedentária do trabalho sem roubar muito tempo de trabalho ao nosso empregador, é uma solução. Diz Cregan-Reid que “podemos fazer exercício e mesmo assim ser classificados como sedentários devido ao somatório das horas que passamos sentados”. Mais à frente, reafirma esta ideia de forma mais áspera e contundente: “embora os dados mostrem que há benefícios metabólicos por fazer [exercício] em vez de nada, a ideia de que podemos exercitar-nos por alguns minutos por semana para compensar os efeitos de um estilo de vida sedentário não é apenas ridícula, é irresponsável”.

Mas mesmo quem esteja consciente da insidiosa conspiração das cadeiras para nos destruir, o que poderá fazer para se opor se está aprisionados numa lógica empresarial e numa ética de trabalho “que silenciosamente sussurra ao ouvido para trabalharmos mais e mais, e julgarmos as actividades que o corpo deseja desesperadamente que façamos como […] uma perda de tempo”?

Que pode o trabalhador individual fazer para opor resistência a esta tendência numa era em que a Internet e os gadgets da conectibilidade universal e ininterrupta asseguram que o seu dia de trabalho nunca está definitivamente encerrado; em que os progressos na robotização e na inteligência artificial ameaçam o seu posto de trabalho e contribuem para que a repartição de rendimentos entre trabalho e capital continue a deslizar em favor do segundo; em que os especialistas em recursos humanos anunciam que acabou o tempo do “emprego para a vida” e que se espera que o trabalhador se actualize e se recicle constantemente, de forma a ajustar-se a um mundo em mudança cada vez mais rápida (ver Esqueça o emprego estável: “Os jovens de hoje vão mudar 13 vezes de emprego ao longo da vida”), mas sem explicar onde irá ele arranjar o tempo e o dinheiro necessários para se reinventar sucessivamente; e em que até o trabalho à distância pode agora ser escrutinado pelos empregadores, que atribuem automaticamente penalizações aos trabalhadores remotos que passem um minuto sem tocar no teclado do seu computador?

Call center, Lakeland, Florida, EUA, 2006

Notas finais

Claro que não se esperaria que Cregan-Reid tivesse resposta para estas perguntas, mas, de qualquer modo, Alteração primata faz uma reveladora perspectiva sobre a história do invulgar símio que é o Homo sapiens e chama a atenção para o facto de alguns problemas capitais do século XXI remontarem a centenas de milhares de anos atrás. Alteração primata tem muitos pontos de contacto com História do corpo humano, livro de Daniel Lieberman publicado em 2015 pela Temas & Debates (ver Ascensão e queda do macaco todo-o-terreno), mas apresenta perspectivas originais, pelo que os dois livros não se sobrepõem.

O livro seria mais facilmente digerível se Cregan-Reid não tentasse tornar a prosa mais viva e “literária” com recurso a metáforas e analogias trapalhonas, tolas ou enigmáticas. Alguns exemplos: “[os que sofrem de pé chato] são quase 150 milhões de pessoas que estão a derreter no chão como bonecos de neve”; “desde que o trabalho administrativo se tornou a norma, [a dor lombar] espalhou-se como se partíssemos um ovo numa frigideira”; em Oxford Street é difícil “não notar o fedor a gasóleo, enquanto as bossas bacterianas dos autocarros vermelhos de Londres se desvanecem à distância”; “as cadeiras começaram a desovar como bactérias vigorosas ao longo do século XX [e] as oportunidades de movimento regular tornaram-se tão difíceis de encontrar como uma ovelha negra numa convenção de hienas”;

Mesmo quando não tenta fazer “floreados”, a prosa de Cregan-Reid pode ser bastante inepta: “mais de metade dos adultos no Reino Unido tomam medicamentos prescritos [para dores nas costas], e nos EUA esse valor é de 70% (cerca de 210 milhões). De ponta a ponta, é suficiente para cumprir a órbita do planeta duas vezes por ano”; “a maioria das discussões sobre o sistema imunológico diz respeito à sua actividade, mas 99.9% do seu papel não reage agressivamente às coisas”. O cotejamento de alguns trechos da edição portuguesa com a original sugere que a tradução poderá ser co-responsável pela frequência de frases deselegantes ou incompreensíveis; é possível que “os politicaríeis no leite materno que não podemos digerir” sejam “polissacáridos” e que “a epidemia concreta dos últimos dois séculos” seja antes uma “epidemia de betão” (isto é, o aumento das superfícies revestidas a betão).

Alguns dados quantitativos apresentados no livro suscitam desconfiança ou perplexidade: os “92.000 m2” atribuídos à área de Portugal são certamente uma gralha e deverá ler-se “92.000 Km2”; não é verdade que “após o fim do século XIX, a percentagem de pessoas dedicadas à agricultura caiu para cerca de 1%”, pois mesmo no século XXI só um número restrito de países desenvolvidos atingiu tal valor (a média nos países desenvolvidos é hoje de 3%, a média global é de 28%); e se os idosos do Reino Unido caminhassem à velocidade de “1500 metros por minuto”, como escreve Cregan-Reid, só as chitas seriam capazes de lhes deitar a unha – na verdade, o actual recordista mundial dos 1500 metros, o marroquino Hicham El Guerrou, precisou de 3’26 para cobrir a distância.

E tal como o enigmático apêndice foi durante muito tempo considerado um órgão tornado obsoleto pela evolução do Homo sapiens, também os editores portugueses entendem que o índice remissivo é um órgão vestigial e inútil, pelo que procedem quase sempre à sua ablação – foi esse o destino de Alteração primata.