Índice

Índice

[Este é o último de três artigos sobre a forma como alguns produtos alimentares originalmente associados a luxo e exotismo se tornaram correntes nas nossas vidas e, pelo meio, influenciaram o desenrolar da História. Aqui pode ler o primeiro e o segundo artigos]

Açúcar

Durante milénios, a única fonte relevante de açúcar concentrado na dieta humana foi o mel, embora nalgumas regiões também fossem consumidos xaropes extraídos de certas espécies vegetais. Até que, há cerca de 10.000 anos, no Sudeste Asiático (na Nova Guiné e em Taiwan), houve quem descobrisse que do caule da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) podia obter-se um líquido rico em açúcar (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas). Inicialmente, o uso alimentar dado à cana-de-açúcar era rudimentar e passava por chupar secções do caule cru, mas, pouco a pouco, foram desenvolvidos procedimentos e técnicas para obter açúcar sob a forma de cristal – o mais antigo registo comprovado destas práticas data do ano 350 a.C., na Índia, mas é possível que elas já estivessem em uso desde o século II a.C.

Entre as diversas espécies de cana-de-açúcar, a Saccharum officinarum é a que tem hoje maior relevância agrícola e a sua origem é a Nova Guiné, de onde também provém a S. edule, enquanto a S. sinense provém de Taiwan e a S. barberi da Índia — estas distinções geográficas nem sempre são claras, pois foram esbatidas pelas trocas comerciais. Com a difusão dos processos de cristalização e refinação da seiva açucarada, o açúcar de cana tornou-se numa mercadoria facilmente transportável e lançou-se à conquista de novos mercados.

São várias as espécies de cana de açúcar

Entretanto, os persas tinham descoberto a cana-de-açúcar quando invadiram o noroeste da Índia, no século VI a.C., descrevendo-a como “um junco que produz mel sem abelhas”. O mesmo aconteceu no século IV a.C., com os exércitos de Alexandre o Grande, que levaram consigo rebentos de cana-de-açúcar no regresso para Ocidente.

Da esquerda para a direita e de cima para baixo: açúcar branco refinado, açúcar branco não-refinado, açúcar castanho e açúcar não processado

Gregos e romanos estavam a par da existência do açúcar mas não lhe atribuíram importância especial – segundo Plínio o Velho, seria usado apenas para fins medicinais. Na China o cultivo da cana-de-açúcar ganhou impulso a partir do século VII, após a adopção das técnicas indianas de cristalização e refinação. Os árabes aperfeiçoaram o processamento da cana-de-açúcar e implantaram o seu cultivo no Médio Oriente e na bacia mediterrânica, apoiado em sofisticados sistemas de irrigação.

Aos poucos, e com mais ímpeto a partir das Cruzadas, a Europa foi sendo seduzida pelo açúcar, na dupla condição de adoçante e de tratamento medicinal. O Tacuinum sanitatis, um manual sobre saúde que teve grande difusão na Europa Ocidental nos séculos XIII e XIV e que se baseava no Taqwim al-Sihha (Tratado de saúde), redigido em 1050 pelo médico iraquiano Ibn Bûtlan, advogava que “o açúcar refinado exerce um poder purificador sobre o corpo e é benéfico para o peito, rins e bexiga […] É bom para o sangue e, logo, adequado a todos os temperamentos, idades, estações e lugares”.

Guillaume Tirel, dito Taillevent (c.1310-1395), cozinheiro-chefe de Filipe VI, Carlos V e Carlos VI e autor de Le Viandier, peça fundadora da gastronomia francesa, advogava a adição liberal de açúcar a muitos pratos, realçando que todos os que são destinados a enfermos “devem conter açúcar”.

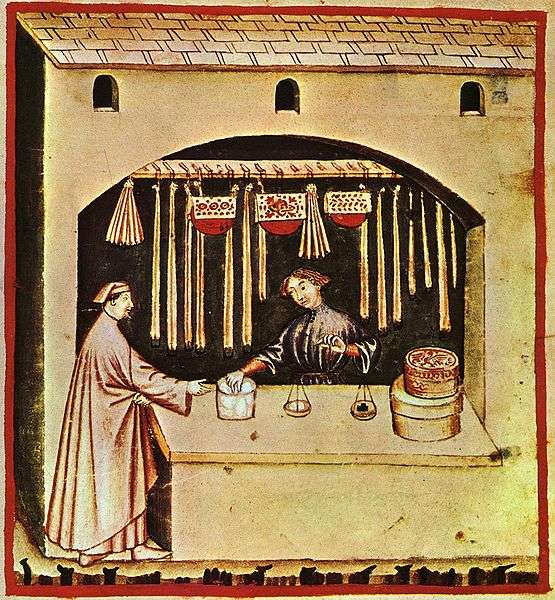

Comércio de açúcar no Tacuinum sanitatis

No sul da Península Ibérica (Andaluzia e Algarve) e na Sicília, os cristãos tomaram conta das plantações instaladas pelos árabes, enquanto os venezianos e genoveses estabeleciam plantações no Mediterrâneo (nomeadamente em Chipre), mas uma vez que o clima mediterrânico não era o ideal para a cana-de-açúcar, a cultura não era vista com grande entusiasmo. A situação mudou com a colonização dos arquipélagos subtropicais da Madeira e das Canárias, que se tornaram centros relevantes de produção. Quando Cristóvão Colombo chegou às Caraíbas, trazendo consigo alguns pés de cana-de-açúcar provenientes das Canárias, descobriu um ambiente ainda mais favorável ao seu cultivo – em 1510 já se colhia cana-de-açúcar em Hispaniola e os portugueses não tardaram a fazer o mesmo no Brasil e em São Tomé.

Produção de açúcar nas Caraíbas, gravura de Philipp Galle, 1591

Porém, uma vez que o cultivo, colheita e refinação da cana-de-açúcar eram tarefas intensivas em mão-de-obra e as populações indígenas do Novo Mundo tinham sido devastadas pelas doenças trazidas pelos europeus e pelos maus tratos, as potências coloniais europeias trataram de importar escravos africanos para executar esse trabalho penoso e perigoso – durante o auge do tráfico negreiro transatlântico, 2/3 dos escravos destinavam-se ao trabalho nas plantações e engenhos de açúcar (ver capítulos “São Tomé como modelo da plantação do Novo Mundo” e “Porquê levar os escravos africanos para o outro lado do Atlântico?” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos). E estes não paravam de multiplicar-se, uma vez o apetite europeu por açúcar crescia desmedidamente e deixava de estar restrito às classes possidentes.

Engenho de açúcar em Pernambuco, por Frans Post (1612-1680)

A Revolução Haitiana (1791-1801), levada a cabo pelos escravos africanos e seus descendentes contra a potência colonial francesa e que resultou na independência de Saint-Domingue (hoje o Haiti), conjugada com bloqueio imposto pela marinha britânica ao comércio entre França e as suas colónias durante as Guerras Napoleónicas deixaram França esfaimada por açúcar. A obtenção de açúcar a partir da beterraba-sacarina (Beta vulgaris) começara a ser estudada na Silésia em 1747 pelo químico Andreas Marggraf, incentivado por Frederico II da Prússia, levando à inauguração, em 1801, em Cunern (hoje Konary, na Polónia) da primeira fábrica de açúcar a partir da beterraba-sacarina. Napoleão importou para França o conhecimento desenvolvido na Prússia e tomou medidas para promover o cultivo da beterraba-sacarina e aperfeiçoar o processo de obtenção de açúcar. Esta nova fonte de açúcar teve o efeito de baixar o preço do produto e de difundir e intensificar ainda mais o seu consumo.

Beterraba-sacarina (Beta vulgaris)

Entretanto, na Grã-Bretanha, a partir do final do século XVIII, havia quem apontasse o tremendo custo de sofrimento humano implícito no doce sabor do açúcar consumido na Europa. Este foi um dos argumentos esgrimidos pelos movimentos abolicionistas, em que desempenharam papel relevante os Quakers. Os abolicionistas começaram a assediar o Governo e o parlamento britânico com petições para pôr termo à escravatura, mas também não perderam de vista os beneficiários dos frutos do sistema esclavagista – em 1791, por exemplo, o líder quaker William Fox publicou um panfleto intitulado “An address to the people of Great Britain, on the utility of refraining from the use of West India sugar and rum” (Um apelo ao povo da Grã-Bretanha sobre a utilidade de se abster do consumo de açúcar e rum das Índias Ocidentais), que se tornaria famoso. Nele, Fox apelava directamente aos consumidores britânicos nestes termos: “Ao comprarmos esta mercadoria estamos a ser cúmplices de um crime. O traficante de escravos, o esclavagista, o capataz, são, virtualmente, agentes do consumidor e podem ser vistos como sendo contratados e pagos por este último para lhe fornecerem a mercadoria […] Cada libra de açúcar que consumimos pode ser equiparada a duas libras de carne humana”. Os boicotes ao consumo de açúcar (proveniente sobretudo das Índias Ocidentais britânicas) tiveram repercussões consideráveis sobre as vendas de açúcar na Grã-Bretanha e, em conjunto com as outras formas de pressão, acabaram por levar o Governo britânico a abolir o tráfico de escravos em 1807 e a escravatura em 1833 (com efeitos a partir do ano seguinte). Pouco a pouco, outros países foram seguindo o exemplo britânico.

Todavia, em muitas plantações, a abolição formal da escravatura trouxe escassos progressos para a situação laboral dos ex-escravos. Nos casos em que estes se recusavam a trabalhar pelos salários miseráveis oferecidos, os proprietários das plantações das colónias britânicas nas Índias Ocidentais recrutavam trabalhadores trazidos da Índia e sujeitos a um regime que pouco diferia da escravatura. Em Cuba, as restrições ao tráfico negreiro – que não foi completamente interrompido, pois havia navios negreiros que iludiam a vigilância britânica – levaram a que se importassem trabalhadores chineses, num total acumulado de 140.000 entre 1847 e 1880 e que eram tratados de forma tão desumana quanto os indianos nas plantações britânicas. Só no século XX, quando o cultivo da cana-de-açúcar foi mecanizado e assumiu um carácter ainda mais industrial, é que o uso de mão-de-obra escrava (ou equiparada) se tornou residual.

Hoje, 79% do açúcar é obtido da cana, o restante da beterraba. A cana-de-açúcar é a maior colheita agrícola do mundo em volume, embora nem toda tenha uso alimentar – também é usada na produção de etanol. A maior parte deste é usada como combustível, o que é uma opção contestável em termos de ambiente – a sua produção tem pequenas emissões directas de dióxido de carbono e a sua queima é relativamente “limpa”, mas as plantações são frequentemente instaladas no lugar de florestas tropicais – e de segurança alimentar – uma vez que desvia terras e recursos da produção de alimentos (ver capítulo “Os recantos escuros da floresta” em Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação).

O Brasil lidera a produção de cana-de-açúcar, com 40% do total mundial, mas a Índia, que ocupa o 2.º lugar, tem vindo a aproximar-se velozmente; seguem-se China, Tailândia, Paquistão, México, Colômbia, Filipinas, Indonésia e EUA. Cuba, que já foi um dos maiores produtores, está actualmente reduzida a pouco mais de um milhão de toneladas por ano – os EUA, no último lugar do top 10, produzem 28 milhões, o Brasil, 768 milhões.

A produção de beterraba-sacarina é liderada pela Rússia, seguida pela França, EUA, Alemanha e Turquia. Os EUA lideram o consumo de açúcar per capita, com 126.4 g/dia, seguidos por Alemanha, Holanda, Irlanda, Austrália, Bélgica, Reino Unido, México, Finlândia e Canadá.

Banana

A banana é hoje tão comum nos hábitos alimentares do mundo ocidental – é mesmo vista como fazendo parte do cabaz alimentar básico – que não pensamos nela como um fruto exótico. Devido à sua omnipresença nas mercearias e supermercados, ao seu baixo preço (em Portugal, é, com a laranja, a mais barata das frutas) e à sua natureza flácida, doce e destituída de acidez, caroço ou grainhas, dificilmente pensamos nela como um produto que moldou a história do mundo, por vezes de forma sangrenta.

A bananeira (Musa sp.) tem origem no Sudeste Asiático, onde terá começado a ser cultivada há cerca de 10.000 anos (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 1: Dos limões-pomposos às pêras-jacaré), e difundiu-se para África (possivelmente com os povos austronésios que colonizaram Madagáscar), sendo depois levada pelos mercadores árabes para o Próximo Oriente e para a margem sul da bacia mediterrânica e, pontualmente, até para alguns nichos abrigados e soalheiros do al-Andaluz, onde a planta apenas é capaz de gerar uns arremedos raquíticos de bananas.

Ao deparar-se com bananeiras nas costas africanas, os navegadores portugueses promoveram o seu cultivo na Madeira e no Brasil, enquanto os espanhóis fizeram o mesmo nas Canárias e nas regiões tropicais e subtropicais do Novo Mundo sob o seu controlo. Apesar desta ampla difusão em climas quentes, até à viragem do séculos XIX/XX, na Europa e nos EUA a banana foi, como os restantes frutos tropicais, vista como uma extravagância de que apenas algumas pessoas abastadas e com hábitos alimentares excêntricos desfrutavam pontualmente.

“Bananas, goiabas e outras frutas”, por Albert Eckhout (c.1610-c.1666): O quadro foi pintado por um holandês, mas não reflecte a realidade da Holanda, pois foi pintado, como o grosso das obras de Eckhout, durante a sua estadia no Brasil, então sob domínio holandês

Em 1870, o americano Lorenzo Baker, um capitão da marinha mercante, no regresso de uma viagem à da Jamaica, trouxe consigo um pequeno carregamento de bananas (160 cachos), que vendeu em New Jersey, através de Andrew Preston, um comerciante grossista, com lucros de 1000%. Baker e Preston escoaram as suas bananas, mas a logística da operação era demasiada arriscada para que o comércio do fruto pudesse ganhar dimensão: bastavam uns dias de atraso na viagem para que um carregamento de bananas se convertesse numa nauseabunda e pegajosa massa em fermentação.

Estas condições não tardariam a mudar: seis anos depois, saiu do porto de Buenos Aires, rumo a Rouen, em França, o primeiro navio-frigorífico da história, carregado de carne argentina. Este pequeno cargueiro em que o engenheiro francês Charles Tellier (1828-1910) instalara uma câmara frigorífica e rebaptizara, pouco originalmente, como Frigorifique, em breve ganhou a companhia de irmãos maiores, mais velozes e com sistemas de frio mais avançados, de forma que em 1902 já sulcavam os mares 402 navios-frigoríficos.

Frigorifique (antigo Eboe)

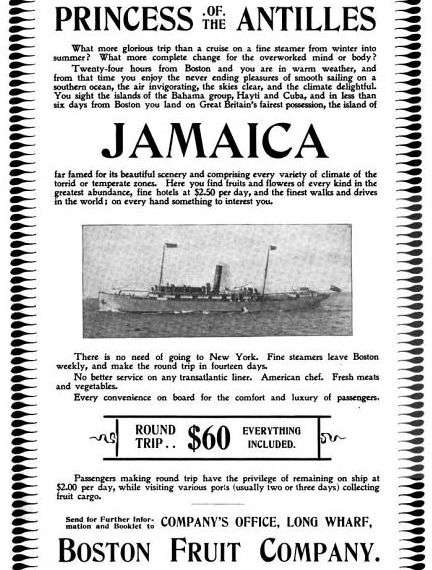

O navio-frigorífico trouxe mudanças drásticas no comércio de produtos alimentares, sobretudo na carne e nas frutas, e incentivou Baker, Preston e mais oito sócios a fundar, em 1884, a Boston Fruit Company.

O transporte de bananas teve o efeito de fazer emergir uma actividade complementar, que depois se autonomizaria e se tornaria num dos mais rentáveis negócios marítimos: uma vez que as bananas só ocupavam o porão, as empresas decidiram rentabilizar o incessante vaivém de navios entre os EUA e as Caraíbas alugando os camarotes a turistas – o bom acolhimento da iniciativa levou a que os cargueiros com acomodações improvisadas dessem progressivamente lugar, a partir do início do século XX, a velozes navios mistos concebidos de raiz para transportar bananas e passageiros.

Anúncio a cruzeiros às Caraíbas a bordo de navios da Boston Fruit Company, 1897: Ida e volta por 60 dólares, “com tudo incluído”

A frota de navios-frigoríficos da United Fruit, imaculadamente pintada de branco, para maximizar a reflexão de luz solar, recebeu o nome de Great White Fleet e deu um contributo crucial para a implantação, entre a classe média-alta e alta dos EUA, da voga dos “cruzeiros às Caraíbas”, com a ajuda da publicação, pela empresa, de livros profusamente ilustrados que exaltavam os atractivos da região.

Em 1899, a Boston Fruit Company, fundiu-se com a Tropical Trading and Transport Company, para dar origem à United Fruit, que se tornaria numa força dominante no negócio das bananas na América Latina; porém, o negócio das bananas já atraíra outros competidores e no início do século XX, a United Fruit teve de enfrentar a Hubbard-Zemurray Steam Ship Company, que seria rebaptizada, em 1911, como Cuyamel Fruit Company, e da Vaccaro Brothers & Co., que se converteria, em 1924, na Standard Fruit.

Uma vez que os países do Caribe eram pobres, pouco desenvolvidos e com uma sociedade civil incipiente, uma situação política instável e um Estado incompetente, endividado e corrupto e o comércio de bananas se tornou na sua principal actividade económica, as companhias bananeiras assumiram algumas funções governamentais e rapidamente se tornaram em Estados dentro do Estado. Na ausência de infra-estruturas, foram elas que, no seu próprio interesse, construíram portos, linhas de caminho-de-ferro, estradas e linhas de telefone e telégrafo, obtendo em troca dos governos direitos de concessão e benefícios e isenções fiscais. E uma vez que eram, por larga margem, os maiores proprietários agrícolas e os maiores empregadores do país, estavam em posição de impor salários exíguos aos seus trabalhadores, de impedir a sindicalização destes e de esmagar qualquer pequeno agricultor que ousasse concorrer com o seu oligopólio. E, quando as leis do mercado não funcionassem em seu favor, podiam sempre impor a sua vontade através dos seus mercenários e bulllies ou até mesmo solicitando a intervenção das forças da ordem do país em questão. Finalmente, caso os Governos se mostrassem pouco cooperantes, estas poderosas companhias eram capazes de usar a sua influência em Washington para levar o Governo dos EUA a intervir militarmente em defesa dos seus interesses.

Foi esta situação que inspirou o escritor americano O. Henry, após uma estadia nas Honduras, a criar, em 1904, a expressão “república das bananas”, que passou a designar qualquer país que viva da exportação de um único recurso e cujo Estado está subjugado às empresas que exploram esse recurso.

A história da América Central e do Sul no século XX foi marcada por casos em que as grandes companhias bananeiras americanas interferiram nos assuntos internos dos países latino-americanos onde operavam.

Honduras, 1907-12: A Cuyamel Fruit nunca gostara do presidente Miguel Dávila e até já apoiara um golpe de Estado (falhado) para o derrubar, mas quando Dávila começou a favorecer a rival Vaccaro Bros. (futura Standard Fruit), contratou um mercenário, o general Lee Christmas, para derrubar Dávila e instalar na presidência um homem de confiança da Cuyamel, o general Manuel Bonilla (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

Colômbia, 1928: Uma greve de trabalhadores da United Fruit na região de Santa Marta (hoje departamento de Magdalena), na Colômbia, que era, à data, o 3.º maior exportador de bananas do mundo, foi reprimida brutalmente pelas tropas do general Cortés Vargas, causando um número de vítimas compreendido entre 50 e 3000, num episódio que ficou conhecido como “Massacre das Bananas”. Cortés Vargas foi acusado de receber ordens directamente da United Fruit, mas o general alegou que reprimira os grevistas porque fora informado de que se não o fizesse, havia tropas americanas em navios ao largo, prontas a invadir a Colômbia em defesa dos interesses da United Fruit. Os telegramas enviados para Washington pelo embaixador americano no país deixam claro o empenho das autoridades colombianas em usar a força para reprimir os grevistas.

[Carregando bananas numa plantação da United Fruit, Colômbia, 1927]

Guatemala, 1954: O presidente Jacobo Árbenz, eleito em 1951, empreendeu um programa de abertura política, legalizando os partidos e aliviando as restrições à liberdade de expressão, e promoveu um ampla reforma agrária que beneficiou cerca de meio milhão de trabalhadores rurais sem terra (maioritariamente de ascendência indígena). Estas medidas prejudicaram os interesses da United Fruit, pelo que esta exerceu pressão sobre a administração Eisenhower e convenceu esta de que Árbenz era um comunista que precisava de ser extirpado do poder quanto antes – o que foi efectuado através de um golpe de estado perpetrado por Carlos Castillo Armas e apoiado pelos EUA (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

Honduras, décadas de 1990/2000: A United Fruit, entretanto rebaptizada como Chiquita Brands International, envolveu-se numa competição feroz com a Fyffes (outro dos gigantes do sector) e usou violência e subornos para destruir ou apresar os carregamentos da empresa rival.

Colômbia, décadas de 1990/2000: Face à instabilidade política no país, a Chiquita e a Dole (entre outras empresas ocidentais) pagaram a grupos paramilitares colombianos – quer às AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), de extrema-direita, quer às FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e ao ELN (Ejército de Liberación Nacional), de extrema-esquerda – para que defendessem os seus interesses nas regiões onde tinham plantações, o que valeu à Chiquita ser multada em 25 milhões de dólares pelo Departamento de Justiça dos EUA, em 2007.

Anúncio à United Fruit, na década de 1920, doutrinando os americanos para comer bananas: “Até os dentes pequeninos são capazes de mastigar esta fruta”

Enquanto assim agiam no exterior, as companhias bananeiras não descuravam a “frente interna”, bombardeando o consumidor americano com campanhas publicitárias que exaltavam as qualidades da banana e a tornaram num elemento central, ou até indispensável, da sua dieta.

Entre o final do século XIX e o início do século XX, através da astuta e implacável organização das grandes empresas fruteiras americanas, a banana passou de fruto exótico reservado a gente abastada, ao fruto mais barato disponível no mercado: em 1913, nos EUA, uma dúzia de bananas importadas da América Latina já custava o mesmo – 25 cêntimos – que duas maçãs de produção local.

Anúncio à United Fruit, na década de 1930: “Aprendendo a alimentar as nossas crianças”

Nos EUA e Europa do século XXI, a banana continua a ser a fruta mais barata no mercado (com eventual excepção da laranja, no caso de Portugal) e vale a pena meditar sobre a razão para tal. Embora não existam já “repúblicas das bananas” nos moldes da primeira metade do século XX e a CEE e, depois, a União Europeia tenham tomado medidas contra o abuso da posição dominante no mercado das grandes companhias bananeiras, o que permite hoje ao consumidor português pagar 1 euro por um quilograma de bananas vindas do Equador ou da Costa Rica não é apenas uma admirável máquina logística, é uma estrutura de custos flagrantemente desequilibrada. Num preço por quilograma de, digamos, 1 euro, a margem de lucro do retalhista representa 31 cêntimos, o custo de armazenamento 21 cêntimos, a margem de lucro do grossista 7 cêntimos, as tarifas aduaneiras 3 cêntimos, o custo do transporte marítimo 16 cêntimos, o custo do transporte entre a plantação e o porto 3 cêntimos, a margem de lucro do dono da plantação 2 cêntimos, as despesas com fertilizantes e tratamentos fito-sanitários 12 cêntimos e o salário dos trabalhadores 5 cêntimos.

Sílfio

Não vale a pena procurar por sílfio no hipermercado, nem sequer naquela loja gourmet especializada em especiarias e condimentos exóticos, que até tem sassafrás e galanga. Na verdade, não há ninguém vivo que saiba qual é o sabor do sílfio e só alguns entre os mais enciclopédicos gourmets e chefs do nosso tempo terão sequer ouvido falar dele. A razão para isto é simples: a planta de onde era obtida, com o mesmo nome (“silphium”, em latim, a partir do grego “silphion”, de origem desconhecida), desapareceu há muitos séculos. E, no entanto, foi, há mais de dois milénios, um produto bem conhecido e tido em grande apreço.

Supõe-se que o sílfio fosse uma planta do género Ferula, da família das apiáceas, que inclui o funcho, o endro e o anis (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 14: Oito cornos e a maratona do Funchal), de que existem hoje, na região mediterrânica e na Ásia Central, cerca de 170 espécies, algumas das quais produzem resinas e bálsamos que têm, ou tiveram, aplicação medicinal. No caso do sílfio, o seu principal valor residia na resina (designada também por sílfio, ou por laserpicium) obtida a partir da seiva, que era usada para fins medicinais e culinários, mas tinha também outras aplicações, já que as suas raízes eram comestíveis e as flores eram usadas em perfumes. O sílfio desfrutou de grande popularidade na bacia mediterrânica, justificando que as civilizações egípcia e minóica tivessem criado um hieróglifo expressamente para o designar e que a planta fosse representada nas moedas cunhadas na colónia grega de Cirene (perto da moderna Sahhat, na Líbia), que era o seu produtor exclusivo e em cujas exportações o sílfio ocupava lugar cimeiro.

Moeda cunhada por Magas, rei de Cirene, c.300-275 a.C., com um sílfio (e caranguejos) no verso

Uma vez que o sílfio apenas crescia apenas numa estreita faixa costeira na Cirenaica, especula-se que poderá ter-se extinguido em resultado de o clima da região se ter tornado mais quente e árido. Vale a pena recordar que o Norte de África está há milénios em processo de desertificação: já existiram hipopótamos e elefantes onde hoje é o Sahara e as regiões áridas que hoje dominam a costa sul do Mediterrâneo foram, em tempos, o “celeiro de Roma” e é previsível que as alterações climáticas em curso venham a reduzir ainda mais a precipitação.

Outra hipótese (não exclusiva) sugere que extinção terá resultado da ganância: a resina de sílfio “valia o seu peso em denários” [moedas de prata] e, após Roma ter convertido Cirene numa província sua, em 74 a.C., o apetite por sílfio poderá ter estimulado a sobre-exploração da planta, o que, em conjunção com práticas agrícolas inadequadas, poderá ter ditado o seu fim. Plínio o Velho conta que o derradeiro pé de sílfio foi oferecido ao imperador Nero, que reinou em 54-68 d.C.

O rei Arcesilao II, de Cirene, supervisiona a pesagem do sílfio, numa taça de figuras negras encontrada em Vulci, Itália, e datada de c.565-560 a.C.

A identidade da planta produtora do sílfio tem sido alvo de controvérsia, mas é credível que tenha sido uma apiácea e, em particular, uma espécie de Ferula, quer pela descrição que dela fez Teofrasto (c.371-c.287 a.C.) no tratado Peri phyton historia (História das plantas), quer porque a resina da Ferula assafoetida terá sido utilizada como sucedâneo barato do sílfio. Esta resina, denominada de “asafoetida”, que continua hoje a ser usada, sobretudo na culinária indiana (com o nome de “hing” ou “jowani badian”), tem, como o nome indica, um odor intenso e desagradável, mas ganha um aroma agradável e suave quando é cozinhada.

Há quem sugira que o sílfio não se extinguiu e será a Ferula tingitana (funcho-gigante-de-tânger), que ocorre espontaneamente no litoral do Norte de África e Sul da Península Ibérica, ou a Thapsia garganica, uma apiácea com distribuição similar. A resina extraída das plantas do género Thapsia tem sido usada na medicina tradicional, ainda que as plantas sejam venenosas (pelo menos para os dromedários).

Thapsia garganica

A ser assim, resta explicar porque não desfrutam hoje a Ferula tingitana ou a Thapsia garganica de uma ínfima parte do apreço em que o sílfio era tido. Seria o palato dos romanos, gregos e egípcios tão diverso do nosso? Ou haveria algum segredo no processamento do sílfio após a colheita que operasse uma alteração nas suas qualidades, analogamente ao que se passa com a asafoetida quando é cozinhada? Quem sabe se algum dos incontáveis chefs que hoje pululam pelo mundo e que os mass media tratam com a deferência em tempos reservada a grandes artistas, exploradores e cientistas, não será capaz de ressuscitar o sílfio de antanho…