Pirilampos brancos e vermelhos, apressados. Lisboa, madrugada do dia 11 de Junho de 1995. Domingo. As ambulâncias pareciam andar num carrossel e não paravam de chegar desde a uma e meia da manhã ao hospital de São José. Andavam em círculo, entre as ruas do Bairro Alto e o Martim Moniz. A cada cinco ou dez minutos voltavam com novos pacientes. Apareciam a cambalear, ajudados pelos enfermeiros ou acompanhantes, em macas ensanguentadas, com hematomas em forma de punho ou cilíndricos. As faces de alguns estavam desfiguradas, os narizes partidos. Num caso notavam-se mesmo falhas no cabelo, aparentemente arrancado à força, e a nuca amolgada – como uma bola de futebol furada que fica com a forma do pé quando pontapeada. Contavam-se 10 indivíduos agredidos, todos negros.

Pouco antes das três da manhã, a polícia trouxe um décimo-primeiro também para receber cuidados. Um homem branco. No hospital de S. José, na zona do Martim Moniz, ninguém sabia ao certo o que estava a acontecer, mas também não se estranhava porque vinha do sítio do costume: o Bairro Alto. Uma noite de confusão, era só mais uma noite. O código das ruas ditava que, em caso de zaragata, se entrasse em tudo o que fossem portas abertas, fechando-as atrás de si. Em último caso ir a correr para o Cais do Sodré. A maioria das vezes eram escaramuças ligeiras, embebidas pelo álcool, que não chegavam a ser noticiadas.

As faces de alguns estavam desfiguradas, os narizes partidos. Num caso notavam-se mesmo falhas no cabelo, aparentemente arrancado à força, e a nuca amolgada – como uma bola de futebol furada que fica com a forma do pé quando pontapeada.

Lia-se no relatório médico: “Hemorragias sub-pleurais e sub-endocirdicas; edema pulmonar; graves lesões traumáticas crânio-vasculo-encefálicas; lesão no tronco cerebral; edema cerebral muito marcado; fractura da calote craniana.” Dias mais tarde, Jorge Sampaio, presidente da Câmara Municipal de Lisboa na época, lançaria a pergunta: “Como é que é possível que a 500 metros do Governo Civil nada aconteça durante estas duas horas?”

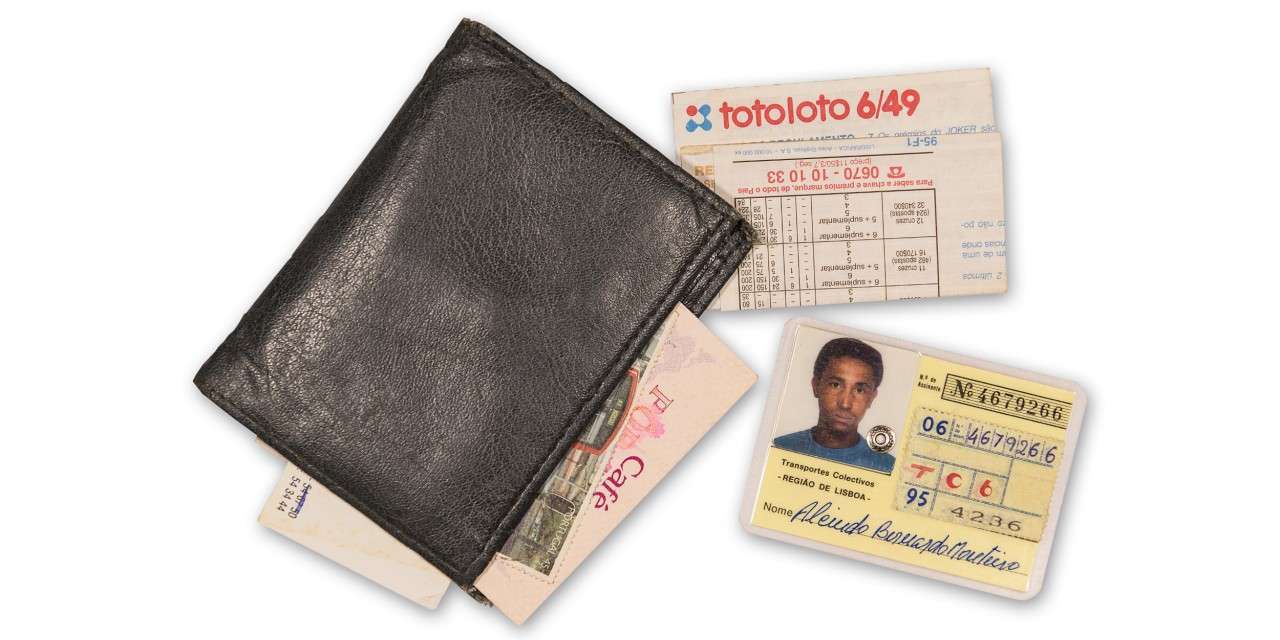

O paciente Alcindo Monteiro, português nascido em Cabo Verde, tinha 27 anos e foi encontrado sem sentidos na rua Garrett, em frente à montra da loja da Gianni Versace. O corpo do homem era tão franzino que dava para imaginá-lo a levar uma lambada e a rodopiar sobre si próprio. Nos bolsos, Alcindo tinha uma carteira cinzenta. Lá dentro, estava um bilhete de identidade português, algum dinheiro e uma agenda de contactos amarrotada. Na primeira página da agenda estavam escritos os dados pessoais.

▲ Uma notificação da PGR identificava o crime: "homicídio, genocídio"

***

Era 1h16min da madrugada quando, na linha de emergência pública nacional – o número 115 – começaram a chover denúncias, mais uma vez, da barafunda no Bairro Alto, principalmente nas ruas da Rosa, Atalaia e Diário de Notícias.

Nessa noite, a maioria das forças de segurança estava concentrada entre o Rossio e a Avenida 24 de Julho. Os cachecóis verdes e brancos e as bandeiras leoninas levantavam-se bem alto, pelos adeptos sportinguistas. Afinal, passados 18 anos desde a última conquista da Taça de Portugal, acabaram por vencer, num jogo em que o avançado Iordanov fora o herói.

Identificar os agressores foi fácil. O modo como se vestiam e a aparência física denunciou-os: as calças de ganga curtas e dobradas no fundo, para mostrarem as botas de biqueira de aço – na maioria da marca britânica Doc Martens e Sendra -, as t-shirts e calças com padrão camuflado, blusões negros, e o cabelo rapado – um suposto sinal de limpeza.

A televisão pública, que tinha transmitido a partida de futebol durante a tarde, filmava agora o banho da vitória de alguns dos membros da claque Juve Leo, mergulhados no fontanário, alheios ao que se passava a poucos quarteirões de distância. Já todos os feridos estavam no Hospital de S. José quando a polícia reagiu, às 2h30 da manhã, e capturou nove indivíduos – sete rapazes e duas raparigas –, diante do nº32 da Rua D.Luís I, uma rua paralela à avenida 24 de Julho, não muito longe do Cais do Sodré.

Identificar os agressores foi fácil. O modo como se vestiam e a aparência física denunciou-os: as calças de ganga curtas e dobradas no fundo, para mostrarem as botas de biqueira de aço – na maioria da marca britânica Doc Martens e Sendra -, as t-shirts e calças com padrão camuflado, blusões negros, e o cabelo rapado – um suposto sinal de limpeza.

Dos nove detidos, dois eram militares no activo: Mário Machado, 2º Cabo da Polícia Aérea da Força Aérea Portuguesa; Nuno Monteiro, soldado do exército português. Outro era natural de uma ex-colónia portuguesa, Moçambique: Nuno Cláudio Cerejeira, escriturário no Aeroporto de Lisboa; um outro da Venezuela: Nelson Silva, empregado de balcão. Os restantes: Nuno Themudo, vigilante nocturno; Jaime Hélder, mecânico de frio; Alexandre Cordeiro, estudante. No grupo estavam também duas raparigas, namoradas de Nuno Monteiro e Mário Machado, ilibadas de todas as acusações passados seis meses.

Manuel Dias Loureiro, na altura Ministro da Administração Interna e responsável pelas forças de segurança, afirmou dias antes do 10 de Junho, que tinha “este tipo de grupos sob controlo.” Até ao mês de Novembro de 1995, foram detidos mais 10 indivíduos. José Lameiras, empregado num minimercado; Hugo Silva, repositor de estoques; João Martins, estudante; Ricardo Abreu, desenhador gráfico; José Paiva, vigilante; Jorge Martins, estudante; Tiago Palma, estudante; Jorge Santos, ajudante de motorista; Nelson Pereira, electricista; João Homem, montador de peças.

II

Na sexta-feira, dia 9 de Junho de 1995, Francisca Monteiro foi ao mercado comprar carne de porco para fazer cachupa. Já há uns dias que o filho mais novo insistia carinhosamente com a mãe para fazer aquela comida. Seria o almoço de domingo, a refeição mais nobre da semana. Era normal, nestes dias, Francisca enfiar-se na cozinha e preparar o almoço para filhos, genros, noras e netos.

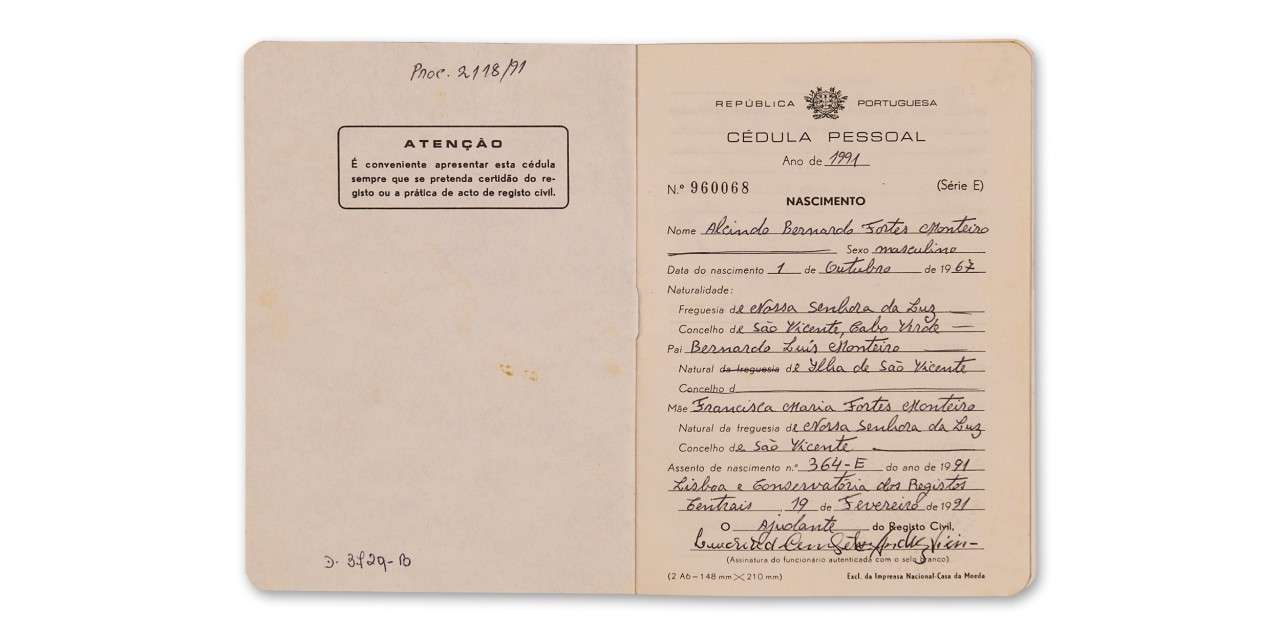

Alcindo nasceu a 1 de Outubro de 1967, na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde – na época, uma colónia portuguesa. Alcindo Monteiro nasceu português. O pai, Bernardo Monteiro, era fogueiro num ferry-boat na Alemanha. Pertenceu à primeira geração de imigrantes vinda de Cabo Verde para a Europa. Mão-de-obra barata para uma União Europeia em formação. Todos os anos, Bernardo ia passar um mês de férias a Cabo Verde. Porém, estas viagens saíam-lhe muito caras. E porque os filhos não estavam a viver na Europa, não recebia nenhum beneficio fiscal. Bernardo tinha uma família grande: sete filhos. Francisca, a mãe, era doméstica. Toda a ajuda era bem-vinda. Surgiu a ideia de comprar um apartamento em Portugal. A família ficava mais perto e podia usufruir de tudo a que tinha direito. Quando em 1978, Francisca e Bernardo compraram um pequeno apartamento no Barreiro, Alcindo tinha 11 anos e já não era considerado português.

Cabo Verde era independente desde o 5 de julho de 1975. Só no dia 5 de Junho de 1991, depois de cumprido o período de estudos exigido por lei, é que Alcindo voltou a ser português.

▲ Cédula pessoal do Alcindo Monteiro

© Hugo Amaral

Alcindo dividia quarto com mais dois irmãos, Luís e Jorge. Eles os dois dormiam numa cama de ferro esmaltada de branco, de corpo e meio, e Alcindo dormia numa daquelas camas desdobráveis de molas. As paredes do quarto estavam pintadas de verde-marinho. Todo o apartamento estava pintado da mesma cor. Na sala estavam pregados dois quadros: uma última ceia e uma tela de África.

Alcindo não desgostava do Bairro de Casquilhos. Cresceu, fez amigos, aprendeu a ler e a jogar à bola no pequeno largo em frente à sua casa. Mas tinha um sonho que o afastava daquela praceta: fazia economias para comprar uma vivenda. Nas horas vagas entretinha-se a idealizá-la e desenhá-la.

Onde quer que fosse, Alcindo fazia questão de partilhar os dotes de culinária que tinha aprendido com a mãe. O ato de cozinhar era acompanhado de cantorias entre dentes. Ao cumprir o serviço militar obrigatório em Beja, por sorte ficou na posição que mais desejava: cozinheiro. Trouxe também de lá um amigo, conhecido como Cardoso. Uma das primeiras fotografias de Alcindo que me vieram parar às mãos é dele a dançar com a noiva, no casamento do Cardoso.

▲ Alcindo sorridente depois de ter cozinhado uma cachupa.

Em 1995, João Charneca, patrão e amigo de Alcindo, lembrava que dançar era a sua “maior extravagância”. Um dia, Alcindo aparecera na oficina com ar de quem guardava um segredo. João Charneca perguntou-lhe o que se passava e Alcindo mostrou-lhe uma nota de dez contos. “Ena, pá. Estás rico. Onde é que os arranjaste?” Alcindo contou-lhe: “Ganhei-os ontem num concurso de dança”.

No sábado dia 10 de Junho, Alcindo acordou pelas nove horas da manhã. Gostava de se levantar cedo. Não sabia estar quieto. Para além disso, tinha os seus “meninos” à espera – os cinco periquitos da casa. Desde pequeno que adorava animais. Já em Cabo Verde tomava conta das cabras e cães da família. Saiu de pés mansos até à marquise, para limpar a gaiola dos bichos.

▲ Luísa Monteira, irmã do Alcindo.

Luísa Monteiro, a irmã mais velha, lembra-se que os periquitos começavam a cantar quando se aproximava a hora de Alcindo almoçar em casa. Durante a semana, Alcindo trabalhava na oficina Auto Escapes do Barreiro, propriedade de João Charneca. “Ele adorava-os. Nós dizíamos: ‘deixa estar, deixa estar, o tio já vem.’ Dois ou três minutos depois lá estava ele a abrir a porta. Eles sentiam-no. Ele, feito tolo, falava com eles.”

III

Para a investigadora Isabel Ferin da Cunha, a história de Alcindo não foi um acaso. Em 1995, coordenou o projecto de investigação “Os africanos na imprensa portuguesa”, que teve início em 1993 e durou até ao final de Agosto de 1995, onde procurava, com outros investigadores, referências diárias às comunidades africanas em Portugal, na imprensa portuguesa. Hoje, é professora no Instituto de Estudos Jornalísticos, da Universidade de Coimbra.

No princípio dos anos 1990, Portugal passava por profundas transformações com a integração europeia. Nas palavras de Isabel Ferin da Cunha, um país que “desde sempre esteve virado para o Atlântico e para as sociedades-ultramarinas” viu-se, de repente, integrado numa Europa rica. Para a investigadora, a identidade do país mudou radicalmente: “Essa construção veio fazer uma separação entre quem somos nós e quem são os outros, não só aqueles que entraram como imigrantes, como aqueles que já cá estavam. A barreira da cor foi só um dos primeiros elementos que surgiram”.

Estas leis, apesar de terem levantado muitos protestos por parte do Partido Socialista, entraram em vigor em 1993. Ao mesmo tempo, os relatórios dos Sistemas de Informação de Segurança (SIS) faziam alarde dos progressivos índices de delinquência juvenil, associando-os aos jovens imigrantes. No mesmo ano de 1993, Portugal assinou também o acordo de Schengen – uma convenção entre países europeus sobre a política de abertura de fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países signatários. Portugal tinha fechado a comporta de imigração, proveniente de África, para abrir outra. De repente, entrou em vigor um conjunto de legislação que regulamentava a situação de pessoas, muitas dessas que tinham vindo durante os anos 1980, ou que já tinham nascido em Portugal, mas que não tinham nacionalidade portuguesa.

De acordo com essa legislação, eles [imigrantes] não podiam adquirir nacionalidade. Ironicamente, muitas dessas pessoas até já tinham tido a nacionalidade portuguesa, ao terem nascido ainda durante o período colonial”, explica Isabel Ferin da Cunha.

Para a investigadora, as televisões privadas recém-nascidas SIC e TVI – que iniciaram as suas actividades, respectivamente em 1992 e 1993 –, encontraram nos gangs de jovens africanos uma agenda mediática de grande impacto público, principalmente durante a época de Verão: “A matéria prima imigração é óptima para chamar audiências e foi imediatamente explorada pela TVI e SIC, de uma forma como o serviço público nunca tinha feito: informação espectáculo, entrevistas e muitos testemunhos”. Por exemplo, em 1994, a SIC estreava o programa Casos de Polícia, onde os temas de imigração fizeram muitas vezes parte do alinhamento.

Antes do dia 10 de Junho de 1995, a investigadora fala de “um completo apagamento da realidade social da população de descendência africana, que na sua maioria já vivia à volta da cidade de Lisboa”. Quando surgiam referências, explica, era geralmente num tom negativo, “numa perspectiva de invasão, ou de alguém que punha em perigo a sociedade existente”.

Por tudo isto, Isabel Ferin da Cunha afirma que já se esperava que um caso como este acontecesse: “O Alcindo foi a vítima perfeita. Era um português que nasceu em Cabo Verde, tinha hábitos diferentes dos que eram referidos pelos media e tinha uma ficha limpa. Foi um azar dele, mas podia ser um azar meu ou de qualquer pessoa que naquela altura fosse considerada diferente. O Alcindo tornou-se um elemento de identificação.”

***

“Acreditamos que o nosso momento chegou. Depois de termos sido, ao longo de anos abrilinos, meros resistentes, pensamos que atingimos a altura de reunir todos aqueles que estão fartos do actual naufrágio e que sabem e querem reagir”. Estas palavras fazem parte do manifesto do Movimento de Acção Nacional (MAN), aquando da sua criação, em Março de 1985. O MAN foi uma associação nacionalista que existiu entre 1985 e 1992. Inicialmente registado com o nome de Associação Cultural Acção Nacional, tinha como objetivo a edição de um jornal e livros que defendessem os “valores nacionais, étnicos, culturais, éticos e espirituais”.

Muitos jovens, principalmente provenientes da margem sul, aderiram ao MAN, em busca de uma alternativa revolucionária. Estavam desiludidos com a Democracia Cristã, defendida pelo CDS, que se encontrava numa posição cada vez mais ineficaz em virtude da ascensão do PSD de Cavaco Silva – representava uma política neo-liberal, próxima do capitalismo, destruidora da identidade nacional e adversa às tradições seculares.

“É neste contexto que, em meados da década de 80, uma nova geração de activistas de extrema-direita irrompe nos subúrbios dos grandes centros urbanos – onde o fenómeno da imigração tem uma expressão crescente”, defende José Costa, autor do artigo “O Partido Nacional Renovador: a nova extrema-direita na democracia portuguesa”. “Órfãos de uma liderança incontestada e sem referências no panorama nacional, estes grupos são fortemente influenciados por uma nova direita pós-materialista em ascensão na Europa Ocidental, particularmente a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen”, acrescenta.

Esta nova atitude face à militância política levou a que jovens com o gosto comum pela cultura skinhead, na sua maioria oriundos da zona de Almada, se juntasse ao MAN, por volta de 1987. Os novos membros começaram a incutir um espírito diferente ao movimento, que passou a adoptar a Cruz Celta como símbolo, e que materializa a sua ideologia na edição do “Combate Branco”, publicação dirigida aos militantes mais radicais.

Agressões a indivíduos de origem africana começaram a ser habituais. Surgiram os primeiros símbolos de extrema-direita nos estádios de futebol. Frases como “Poder Branco” ou “Portugal aos Portugueses” foram escritas nas paredes de Lisboa.

IV

Lisboa, 28 de Outubro de 1989, uma sexta-feira ao final do dia. Na rua da Palma, número 268, a sede do Partido Social Revolucionário – hoje, sede do Bloco de Esquerda –, ia receber mais um concerto para os seus militantes ou amigos. Na época, o partido era liderado pelo economista Francisco Louçã. Em palco iam estar os Censurados e os NAM, Núcleo de Atrasados Mentais, uma sátira para com os skinheads – Movimento de Acção Nacional (MAN). Música para inconformados. A casa estava cheia, perto de 200 pessoas.

Neste dia, um grupo de 15 ou 18 cabeças rapadas – a confusão nunca é boa a matemática – apareceu muito cedo em frente à sede do PSR, ainda antes do início do espetáculo dos Censurados. Queriam entrar, a bem ou a mal. E quando isso lhes foi negado, criou-se um clima de tensão. Por fim, após uma troca de insultos verbais foram embora e o concerto estava pronto a começar.

Os Censurados já actuavam quando os skinheads reapareceram a bater à porta da sede. Juntou-se logo um grupo de pessoas – do qual José Carvalho, dirigente do PSR, fazia parte – para os mandar embora. Porém, as coisas não se resolveram com palavras, tendo, rapidamente, evoluído para algo físico. No meio da confusão, entre socos e corpos engalfinhados, Pedro Grilo, um adolescente de 18 anos que fazia parte do grupo de cabeças rapadas, enterrou uma navalha no peito de José Carvalho, perfurando-lhe um pulmão. A navalhada no peito do dirigente do PSR foi o primeiro crime de homicídio deliberadamente racista em Portugal, o primeiro em que houve condenações.

Interrogado pela Polícia Judiciária (PJ) no dia seguinte, Pedro Grilo admitiu o crime na rua da Palma e ficou detido nos calabouços da PJ. Ao todo, oito skinheads foram acusados pelos Ministério Público. O advogado escolhido para o caso foi o promissor João Nabais.

“Quando foi o caso do Alcindo Monteiro, a Câmara de Lisboa tendo em conta que ele já tinha estada envolvido nestes temas e finalmente tinha conseguido condenações também foi buscá-lo”, conta José Falcão, líder do SOS Racismo.

▲ José Falcão na cozinha da sua casa.

© Hugo Amaral

Em 1989, José Falcão era membro do PSR. Esteve no concerto, mas não chegou a tempo de salvar o seu amigo. Também esteve no Bairro Alto, na noite de 10 de Junho de 1995, mas, mais uma vez, chegou tarde demais. “A seguir à morte do José Carvalho gerou-se um debate, que durou quase um ano, sobre o que era necessário fazer e como fazer, para que este tipo de situações não se voltassem a repetir. Obviamente, não fazia sentido o olho por olho. E a gente até sabia onde eles moravam”, explica. Do rescaldo desta discussão surgiu o SOS Racismo, que iniciou a actividade pública em Dezembro de 1991: uma reunião com o Sindicato dos Jornalistas e o Conselho Deontológico, por causa da forma como as notícias sobre racismo eram tratadas.

Segundo Isabel Ferin da Cunha, o SOS Racismo foi a primeira organização realmente estruturada que teve uma posição contra o racismo – “contra a incapacidade de Portugal ter uma legislação que integre os nascidos no seu solo e que têm como pais imigrantes”.

Mesmo depois da situação dramática que tinha acontecido em 1989, José Falcão lembra: “Fomos acusados por muitos de que nós é que inventámos o racismo em Portugal. ‘Estava-se tão bem, não havia nada, e agora vêm estes gajos a dizer que há racismo.’ Era este o discurso.” Com a condenação de Pedro Grilo, muitos portugueses pensaram que os skinheads eram uma moda em vias de extinção. Principalmente porque, em 1992, o Tribunal Constitucional declarou o Movimento de Acção Nacional (MAN) extinto, a pedido da Procuradoria Geral da República, sob acusação de ideologia fascista.

Depois das investigações da Direcção Central de Combate ao Banditismo, após a morte de José Carvalho e do processo do Tribunal Constitucional em que era apreciada a legalidade do MAN, o núcleo duro do movimento skinhead terá dado instruções para que as intervenções públicas fossem discretas, sem aparatos e sem violência. Deixaram de marcar grandes concentrações nas principais cidades do país, preferindo reunir-se em jantares como o do 10 de Junho. Para beber uns copos, mas sobretudo fazer trabalho ideológico.

V

Com o passar das horas, os membros restantes da casa acordaram: a mãe, os dois irmãos e as duas sobrinhas. As crianças imploravam pelo colo e atenção do tio. Francisca, por sua vez, não se estava a sentir bem. Ao perceber o estado da mãe, Alcindo ofereceu-se para passar o dia a tomar conta das crianças. Era um dos seus maiores prazeres. Só à noite é que tinha planos: jantar com uns amigos e depois apanhar barco para ir gingar em Lisboa.

▲ Alcindo Monteiro.

A família já estava habituada a que Alcindo saísse para dançar e sabia que, por vezes, ia a Lisboa. Luísa ficou surpreendida quando descobriu que nessa noite o irmão tinha ido para o Bairro Alto: “Ele nunca me falou sobre ir ao Bairro Alto. É estranho, porque ele falava sempre comigo sobre tudo que fazia. Até coisas mais pessoais.”

Era costume Alcindo levar os sobrinhos a passear ao parque Catarina Eufémia. Brincava com eles, deixava-os correr. Por vezes, levava-os ao cinema. Outras, enchia-los de doces. Também os levou muitas vezes a casa do seu amigo dos tempos da escola, Luís, que partilhava a sua paixão por animais.

Os sobrinhos ainda eram demasiado novos para dar uns toques na bola. Demasiado novos para se lembrarem do último dia que passaram com o tio. Não se sabe a que parque levou as crianças naquele dia. Nem se parou durante a tarde para ver a final da Taça de Portugal. Alcindo era adepto do Sporting, que nesse dia venceu o Marítimo no Jamor. “Ele era doce, mesmo doce. Nunca conheci ninguém como ele. Dono de uma ternura enorme para os sobrinhos. Sempre a mimá-los. Também estava sempre bem disposto. Lembro-me de ele chegar a minha casa sempre todo cheio de piadas. ‘Tão mana que é que há aí?’, dizia ele, enquanto abria o frigorifico. ‘Fogo mana, como é que este frigorifico está sempre tão cheio?’ Virava-se para o meu marido: Então carvoeiro? Essa expressão era uma piada por ele ser preto”, conta Luísa.

Às sete da tarde, chegou a casa para entregar as crianças, tomar um banho e preparar-se para o jantar. Aprontou-se para uma noite de festa, mas não tinha dinheiro – não tinha como levantar os 20 contos (100 euros) que tinha na sua conta, porque ainda não existia Multibanco no Barreiro. Os telemóveis só agora é que começavam a ser vistos em Portugal. Calçou os seus melhores sapatos e pôs-se cheiroso. Esta noite ia dançar para Lisboa. Tinha esperado por isso toda a semana. Despediu-se da mãe e desejou-lhe uma boa noite. Desceu as escadas. Entrou duas portas ao lado.

Foi até à casa de Luísa pedir dinheiro emprestado, mas ela não estava lá. Voltou a casa para pedir ao Luís, o irmão mais velho. Quando ia ter com os amigos, Alcindo, encontrou Luísa pelo caminho.

– Mana, fui lá a casa à tua procura. Precisava de dinheiro para sair. Não estavas lá, tive de ir pedir ao Uca [irmão Luís], disse.

– Está bem, vê lá o que fazes. Tem juízo., respondeu Luísa.

Alcindo foi com os amigos jantar a um restaurante na zona da Recosta, no Barreiro. Falaram sobre o jogo de futebol dessa tarde e lançaram piadas sobre como passado tanto tempo o Sporting voltou a ganhar alguma coisa. Era o tema do dia. O feriado do 10 de Junho e os seus vários significados nem lhes passavam pela cabeça. Depois de uma semana de trabalho os amigos queriam era estar juntos e conviver.

Por volta das 22 horas, o grupo de amigos regressou a Casquilhos. Todos estavam cansados, menos Alcindo. Estava eléctrico para dançar. Os amigos bem tentaram tirar-lhe a ideia da cabeça, mas nada o demovia. Nem quando se ofereceram para sair com ele no Barreiro, de nada adiantou. Alcindo queria mesmo ir ao Bairro Alto.

Quando já era perto da meia-noite, Alcindo despediu-se da sua malta e pôs-se a caminho do barco para ir até Lisboa. Por volta da mesma hora, um grupo de cabeças rapadas deslocava-se para o mesmo local, depois de um jantar em Cacilhas.

VI

Já há alguns dias que se passava a palavra sobre o jantar para as comemorações do feriado de 10 de Junho. Todos os fins-de-semana, elementos do núcleo skin de Lisboa encontravam-se no bar Ramis, em Almada, para beber uns copos. O chefe era Miguel Temporão, um veterano. Em 1991, fora condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, pela participação na rixa que provocou a morte do militante do PSR José Carvalho. Normalmente, também aparecia o Emanuel, uma figura popular, dono da Portugal Ultra, uma loja no centro comercial de Almada que vendia material para as claques desportivas. Além disso, era presidente dos Diabos Vermelhos, uma das claques benfiquistas. A ideia do jantar surgiu numa destas reuniões.

Miguel Temporão faria os contactos porque era ele que conhecia os cabeças-rapadas do Porto, dos Olivais e da Linha. Cláudio Cerejeira tinha ficado de marcar o restaurante. Era preciso reunir as tropas e comemorar o feriado do 10 de Junho, o dia da Raça. Trocar ideias, conhecer pessoas e criar ligações – o objetivo de qualquer jantar de grupo – ao estilo skinhead. Cláudio, um escriturário no Aeroporto de Lisboa, muito gordo, optou por escolher um restaurante perto do local onde morava: “O Ribeiro”, em Cacilhas. Segundo declarações do dono, João Ribeiro, ao jornal Público na época, Cláudio marcou mesa para “30 e tal pessoas”, mas naquela noite apareceram “60 e tal.”

Pelas 20 horas do dia 10 de Junho, já se encontravam no local representantes dos mais importantes núcleos ligados ao movimento skin do país, nomeadamente de Lisboa, Porto e Matosinhos, Almada, Carcavelos, Sintra, Olivais, Loures e Corroios. “Eu, que nem sabia o que eram skinheads, pensei que tivesse alguma coisa a ver com a selecção nacional. Até porque, quando voltei de ter ido buscar mais pão, tinham pendurado uma bandeira portuguesa na parede,” contou o dono do restaurante.Foi Cláudio quem trouxe a bandeira.

O espírito era de convívio e algazarra. Mas em nenhum momento do jantar a atitude do grupo se tornou agressiva. Um jantar pacato e comum, que não despertou a atenção de ninguém que lá passava. Levantavam-se para entoar o hino nacional e faziam energeticamente a “saudação que se fazia no tempo do Salazar” – como explicou “João do Cacém” no julgamento, referindo-se à saudação nazi – mas não interferiam com nada do que os rodeava. Segundo clientes e empregados de cafés situados nas redondezas, nem todos os skins tinham cabeças rapadas ou vestiam os trajes habituais. Também havia heavy metals e rockabillies.

As temperaturas de junho estavam quentes e ainda aqueceram mais com a vitória do Sporting na Taça de Portugal. Alguns dos presentes traziam adereços do clube: cachecóis e t-shirts. O 10 de Junho, dia da Raça, comemorado por Portugal com aborrecidos e longos discursos, era agora assunto de conversa em Cacilhas. Mesmo neste ambiente propicio à euforia, ninguém se meteu com os indivíduos negros que entraram para beber café ao balcão. Nelson Silva, o “Espinafre”, um dos arguidos do processo, que esteve presente no jantar, explicou na Judiciária, mais tarde, que esses indivíduos “eram de idade mais avançada e que (os skins), por norma, não costumam agredir negros em idade de trabalho, mas apenas os mais novos, que eles acham que merecem ser punidos.” João Ribeiro, o dono do restaurante, ficou tão descansado com a clientela que deixou a sua mulher e os empregados e foi para o seu outro restaurante. Não havia nada a temer, ele conhecia bem o Cláudio e os seus pais.

A família Cerejeira tinha-se instalado no Barreiro depois de um período atribulado em Moçambique. Aos 17 anos, Cláudio abandonou o 9º ano e foi trabalhar como escriturário para o Aeroporto de Lisboa, onde ganhava 96 contos. Vivia com os pais, por isso, tinha uma vida desafogada. O que até lhe permitia alguns luxos. Integrado no grupo skin da Margem Sul, fora à loja do Chico, no Centro Comercial Portugália, na Almirante Reis, fazer uma tatuagem. Escolheu um guerreiro viking sentado num trono, a imagem do poder celta, para eles o símbolo supremo do poder branco.

Cada um pagou dois contos [10 euros] pelo jantar, que incluiu bebidas à larga. “Era gente de dinheiro, quando partiram para o Bairro Alto foram todos de carro”, contou o dono do restaurante “O Ribeiro”. Pelas 23 horas, jantados e animados, a maior parte dos elementos ali presentes decidiu dirigir-se para o Bairro Alto, para prolongar as comemorações e o convívio. Tornar aquele dia monocórdico numa dissonância.

O ponto de encontro escolhido foi o bar “O Minhoto” situado na Travessa da Boa-Hora, porta número 23, local habitualmente frequentado por skins. Porém, todos os membros do grupo sabiam que o Bairro Alto era um local muito frequentado por “pretos”. Já a avizinharem-se confrontos, passava-se a mensagem que, em caso de confusão, se encontrariam depois na “Merendeira”, um bar situado na Avenida 24 de Julho, onde se pode comer pão com chouriço até de madrugada.

Tal não foi o espanto de João Ribeiro quando, no dia seguinte, reconhecera automaticamente, na televisão, que era Cláudio, “por ser bastante gordo”, quem estava a entrar numa viatura da polícia. Toda aquela confusão tinha começado com um jantar aparentemente tranquilo no seu restaurante.

VII

Na manhã do dia 11 de Junho, os periquitos de Alcindo estavam alvoraçados. Piavam incessantemente. Francisca reparou nisso, mas não ficou preocupada. Era habitual que, quando saía à noite, Alcindo fosse dormir a casa do amigo Luís, na Cidade do Sol. Quando tivesse fome ele aparecia – pensou-se em casa da família Monteiro. Tinha uma grande cachupa na mesa à sua espera.

Um amigo da tropa, Cardoso, ligou lá para casa a perguntar pelo Monteiro. A mãe respondeu-lhe: “Não, por acaso ele não está”. Cardoso não disse mais nada e despediu-se normalmente.

“A meio da tarde, o meu irmão Luís foi ao café e reparou no que estavam a falar na televisão. Foi assim que soubemos o que se tinha passado. Desde as oito da manhã que na rádio falavam do que tinha acontecido no Bairro Alto. Ao meio dia na televisão todos os noticiários falavam do mesmo. Não sei porque é que ninguém da família se lembrou de ligar o rádio ou a televisão naquele dia. Não sei mesmo”, relembra Luísa.

▲ Luísa Monteiro

Por volta das seis da tarde chegaram os polícias a contar o que tinha acontecido. “Como é possível demorarem tanto tempo?” – Luísa continua a interrogar-se. “Disseram que não tinham a morada. Mas, na carteira, ele tinha um bloco de contactos com a morada e número de telefone de casa”. Luísa e a mãe receberam os polícias à porta. Choravam. A irmã mais velha disse aos agentes: “O que é que vocês vêm cá fazer? O que vocês vêm cá dizer que nós não saibamos.” Os dias seguintes não foram melhores. “A cachupa deve ter ficado mais que uma semana na mesa. Nós não percebíamos o que estava a acontecer.”

VIII

IX

“Ele não gostava nada de confusão. O Alcindo era aquela pessoa que mudava de passeio quando via confusão a aproximar-se. Mesmo em casa, quando por vezes os irmãos discutiam, ele era o primeiro a sair”, conta Luísa. Para João Charneca, Alcindo “não deve ter acreditado que os racistas lhe iam bater, ele não se sentia preto”.

Alcindo Monteiro caminhava sozinho, absorvido pelos seus pensamentos. Vinha pelo lado direito do passeio, a descer a Rua Garrett. Provavelmente, estava a pensar como ia gingar as ancas, num ritmo africano. Dançar era a sua pequena excentricidade. Nem os amigos com quem jantara o conseguiram convencer a ficar no Barreiro. Vestia umas calças de ganga claras e uma camisa ao xadrez. Era um alvo oferecido, de bandeja, ao grupo de cabeças rapadas.

Mais um para saciar o apetite por justiça nacional, a expulsão daqueles que não pertencem à raça portuguesa. Fizeram-se a passo de corrida na sua direcção. Alcindo Monteiro, assustado, inverteu marcha e tentou fugir ao subir a Rua Garrett. José Paiva, em boa forma física, agarrou-o pelas costas e pregou-lhe uma rasteira.

Alcindo ficou encurralado. Saiu o primeiro pontapé, o segundo murro, o terceiro biqueiro e o quarto soco, até se perder a conta. Agarraram-no, como se de uma marioneta se tratasse, e arrastaram-no pela Rua Garrett abaixo. Junto à montra da loja Gianni Versace, voltaram à carga. Pontapé na cabeça, no estômago, no peito, nos testículos. As biqueiras de aço das botas Doc Martens e Sendra ajudaram a partir mais ossos. Jaime Hélder espetou tamanho pontapé na cabeça de Alcindo, que tufos de cabelo ficaram entranhados na sola. Nada disto era suficiente. Alcindo Monteiro ainda estava consciente.

José Paiva lançou mão de um objecto em cimento com cerca de 21,5 cm de diâmetro e cerca de 2 cm de espessura. Com esta nova arma desferiu duas pancadas na cabeça e Alcindo ficou sem sentidos. Quando se cansaram de enxovalhar um corpo que já não lhes dava luta, “João do Cacém” pisou a cabeça de Alcindo Monteiro e levantou os braços em sinal de vitória. Não havia mais nada a fazer ali. Abandonaram o corpo e dirigiram-se para a Rua Nova de Almada. No entanto, três dos skins – nunca foi possível apurar a identidade deles – voltaram para trás e dirigiram-se, novamente, para o corpo inanimado no chão.

Recomeçaram os pontapés. Os músculos do corpo de Alcindo reagiam com espasmos – como um peixe que se debate para voltar a entrar em água, voltar à vida. Impressionado por tal imagem, José Lameiras foi-se abaixo. “Entrou em conflitos interiores” sobre tudo quanto fizera nesta noite. Regressou à realidade e desertou do restante grupo de cabeças rapadas. Os três vingadores e os restantes skinheads desceram então a Rua Nova do Almada. A caminho do Cais do Sodré, deparam-se com Matias Almeida, mais um negro. A violência voltou a repetir-se.

Após esta agressão – a última de que houve conhecimento -, os arguidos abandonaram a local em direcção à Avenida 24 de Julho, para encontrar o resto dos participantes do jantar, no local de encontro previamente combinado por todos, “A Merendeira”. Eram 2h30 da manhã quando a polícia reagiu.

X

João Martinho foi o juiz-presidente seleccionado para este julgamento. Nos meios de comunicação social, ficou conhecido como “o juiz de ferro”. Na primeira gaiola estava o colectivo de juízes e os advogados envolvidos. Numa segunda, os arguidos, sentados, e uma série de polícias, de pé, mãos atrás das costas. Nem um milímetro de couro cabeludo à vista: os skinheads tinham o cabelo razoavelmente comprido, com patilhas visíveis e até alguns caracóis rebeldes. A terceira gaiola era reservada à comunicação social e ao público.

O julgamento teria sido diferente se José Lameiras não se tivesse arrependido. Depois dos acontecimentos de 10 de junho, o seu depoimento foi essencial para que as forças policias pudessem reconstruir o que aconteceu. Quando, frente ao juiz, contou o que se passara na noite fatídica, ouviram-se insultos. Os media deram-lhe uma alcunha: “arrependido”. José Lameiras tornou-se o arguido a queimar, tal como na primária o bufo era sempre o culpado dos problemas. Quando o juiz perguntava aos arguidos se tinham visto alguém bater, estes não hesitavam e acusavam José Lameiras. Carlos Quental, advogado dos arguidos José Paiva e Ricardo Abreu, chamou-lhe o “Judas Iscariote dos nossos tempos”.

José Filipe de Brito Lameiras – o “careca do jipe” como era conhecido entre os skins – não foi ao jantar de Cacilhas por “motivos pessoais”. Naquela noite já tinha combinado com um amigo ir beber um copo a Lisboa, ao bar “A Videirinha”, na Avenida 24 de Julho. Tinha 27 anos. Era o mais velho do grupo dos arguidos. Trabalhava como ajudante dos pais num minimercado de Carcavelos. Como andava sempre com o Toyota Land Cruiser do pai, ganhou uma alcunha.

Era considerado um indivíduo pacato, não agressivo e até anti-racista por amigos e vizinhos. “Atitudes menos correctas? Não senhor, antes pelo contrário”, reforçou Manuel Pinto, tio do réu, lembrando a disponibilidade do sobrinho para ajudar alguns imigrantes africanos, residentes na zona de Carcavelos, a preencher os documentos a fim de regularizar a sua situação em Portugal. Era “patriota” e “achava gira a simbologia nazi”, confessou Lameiras à Judiciária, depois de detido. Porém, no depoimento que Lameiras prestou no dia 29 de Setembro de 1995, altura em que foi ouvido na Direcção Central de Combate ao Banditismo (DCCB) da Polícia Judiciária, admitiu comungar de “algumas”, ainda que “muito poucas ideias do autodenominado grupo skinhead”. Perante o subinspector Leonel Marques, da DCCB, admitiu que conhecia o grupo skinhead e era conhecido pelos seus membros. Motivo suficiente para ter sido convidado para o jantar do Dia da Raça, no restaurante “O Ribeiro”.

Ao longo dos cinco meses que durou o julgamento, nenhum dos seus companheiros lhe dirigiu a palavra. Almoçava à parte, chegava sozinho numa carrinha celular própria e partia para um estabelecimento prisional diferente dos restantes arguidos.

Na primeira sessão, o colectivo de juízes recolheu os depoimentos de Cláudio Cerejeira, que organizou o jantar e de Jaime Hélder, em cujas botas foram encontrados vestígios capilares de Alcindo Monteiro. “Não sei como é que isso foi parar às minhas botas”, disse. No dia 4 de Fevereiro, Nuno Monteiro disse que “não sabia porque nunca ninguém lhe dissera” que uma soqueira é uma arma branca. Na mesma sessão, a defesa de João Martins tentou explicar que, ao colocar o pé em cima da cabeça de Alcindo Monteiro, João Martins, o “João do Cacém”, tentou auxiliar a vítima – quis perceber se estava ou não inanimada. “É uma técnica conhecida por todos para ajudar alguém”, comentou o juiz João Martinho.

Nessa sessão, José Lameiras identificou vários arguidos como autores das agressões que terão contribuído para a morte de Alcindo Monteiro. Apesar de ter declarado anteriormente ter visto José Paiva agredir Alcindo Monteiro, reformulou a sua versão, dizendo que tinha visto alguém “com a silhueta e o modo de andar” de José Paiva. A 10 de Março, foi a vez de depor José Paiva, que segundo a acusação, – baseada, em parte, nas denúncias do arrependido José Lameiras – terá desferido, com uma base de cimento, os golpes que provocaram a morte de Alcindo Monteiro. O arguido negou ter praticado qualquer agressão de maior vulto. Ficou-se apenas por “um pontapé na barriga de um negro que corria na Rua Garrett (local onde se deu o espancamento da vítima mortal)”. Lembrou-se também que era capaz de reconhecer um dos agressores de Alcindo: nem mais nem menos que o “arrependido” José Lameiras.

Explicou então que pontapeou o negro porque lhe pareceu que este se preparava para o atacar: “Vinha a correr na minha direcção e eu pensei que fosse um ataque por causa do que se passara antes e defendi-me”. O colectivo aproveitou a deixa e, de pergunta em pergunta, concluiu que o negro pontapeado era Alcindo Monteiro. Aproveitaram para ironizar a implicação contida no testemunho de José Paiva: Alcindo Monteiro resolveu, por iniciativa própria e sozinho, atacar o grupo de cerca de quinze indivíduos… O resto do seu depoimento não diferiu muito dos que já haviam sido prestados. Negou quase tudo o que terá relatado à Polícia Judiciária, a quem acusa de o ter espancado, e aos juízes do Tribunal de Instrução Criminal que validou a sua prisão preventiva. O juiz lembrou-lhe ainda que em sua casa foi encontrado diverso material de propaganda nazi, mas Paiva, um ex-fuzileiro, encontrou resposta para justificar cada objecto. O tribunal ficou assim a saber que o cinto com a cruz suástica foi comprado, “e bastante barato”, na Feira da Ladra; que os livros e panfletos de tendência skin lhes foram enviados para casa sem saber por quem nem porquê; que a soqueira que guardava nunca a utilizou e, por fim, que os quatro filmes sobre actividades de “cabeças rapadas” lhes foram dados por José Lameiras.

No dia 2 de Maio, o Ministério Público desistiu da acusação de genocídio contra os 17 arguidos do processo dos skinheads no caso da morte de Alcindo Monteiro. A procuradora da República no julgamento justificou o recuo com o facto de os arguidos não terem sido acusados de associação criminosa – pedindo, antes, a sua condenação por homicídio. O limite máximo de pena a que o arguidos estavam sujeitos baixou de 25 para 20 anos. Um dos advogados de defesa considerou que o que aconteceu no dia 10 de Junho de 1995 foi uma “patetice, um azar que correu mal e que provocou uma morte chocante, e não um genocídio”. Três dias depois, os advogados dos 17 skinheads fizeram as suas alegações. Quase todos afinaram pelo mesmo diapasão: pediram a absolvição dos seus constituintes.

Alegaram que não foram deduzidas provas suficientes ou palpáveis para incriminar os seus clientes. E mesmo aqueles que defendiam arguidos que chegaram a confessar ter praticado agressões, evocaram que as mesmas existiram mas que, sobretudo no caso da vítima mortal de 10 de junho de 1995, não eram suficientes para os incriminar do crime de homicídio.

A 4 de Junho foi lida a sentença. Nesse dia, grande parte dos acusados escolheu vestir camisolas ou camisas pretas. Todos eles se apresentaram de cabelo rapado, mesmo aqueles que durante o julgamento o foram deixando crescer. Nos calabouços, onde todos os condenado, com excepção de José Lameiras, aguardavam a sentença sob prisão preventiva, entoaram-se cânticos em crescendo ou embalado – “Nazis, nazis, nazis, nazis, nazis” – pouco abonatórios para quem, ao longo do julgamento, sempre declarou não ser adepto de ideias fascistas ou racistas.

João Nabais, advogado da família da vítima mortal, salientou, à saída do tribunal, que não ficou surpreendido pelo comportamento de alguns arguidos quando lhes foi lida a sentença: “Hoje mostraram realmente aquilo que são, com uma postura agressiva, ao contrário de anteriores sessões, em que mais pareciam meninos de ouro”. A soma de todas as penas resultou num total de 201 anos e três meses de prisão. Dois arguidos foram absolvidos. A família Monteiro pediu uma indemnização de 90 mil contos. O tribunal decidiu que os condenados ficariam obrigados a pagar 18 mil contos. Este valor nunca foi pago.

Elementos do SOS Racismo, que na noite anterior haviam feito uma vigília à porta do tribunal, não ficaram totalmente satisfeitos com o desfecho do julgamento. “A pena aplicada foi aparentemente dura. Aparentemente porque muitos dos implicados ficaram por identificar e prender”, lia-se num comunicado distribuído à imprensa. “Ser-se skin, nacionalista, racista, não é crime perante a directiva constitucional da liberdade de consciência, de opinião, de expressão de pensamento e da organização”, afirmou José Paiva, no recurso que interpôs no Tribunal da Relação para aguardar julgamento em liberdade.

Passados quase 19 anos, Mário Machado diz que estão sempre a fazer-lhe a mesma pergunta: se recuasse no tempo, envolver-se-ia no caso que o levou a ser preso pela primeira vez? “Nós, à época, não tínhamos tanta informação como agora. Por isso evoluímos. Obviamente nenhum adolescente tem o mesmo tipo de comportamento quando tem 18 ou 37 anos”, afirmou em entrevista ao Observador. “Se soubesse o que sei hoje tinha feito tudo de forma diferente. Deixei-me levar pelo espirito de grupo”, explicou Mário Machado, que considera lamentável tudo o que aconteceu naquela noite. Hoje, Mário Machado prepara-se para fundar um novo partido político nacionalista, a Nova Ordem Social (NOS), em conjunto com alguns dos elementos que estiveram envolvido neste processo judicial.

Em 1997, os skins tinham um endereço na internet. No site consideravam que a morte do então dirigente do PSR José Carvalho e do “cabo-verdiano” Alcindo Monteiro foram duas acções que granjearam aos “ skinheads de cá” fama a nível mundial. No tribunal, estiveram presentes muitos outros indivíduos conotados com o movimento “skinhead”. Alguns deles levavam autocolantes nas lapelas com uma interrogação: “O que será do mundo sem a nossa raça?”

XI

Apesar dos graves ferimentos e de se encontrar ligado a um ventilador, durante o dia 11 de Junho os médicos insistiram que Alcindo estava só em observação. Os jornais, as rádios e as televisões divulgaram esta informação. Nesse domingo, o SOS Racismo fez pressão junto dos meios de comunicação para que o hospital dissesse a verdade, conta José Falcão. A verdade era que Alcindo “estava basicamente morto, só faltava desligar a máquina”, afirma o líder desta associação, que acusa o hospital de não ter dito a verdade e de ter “escamoteado a questão”.

José Falcão não faz juízos de valor sobre a intencionalidade desta atuação, mas diz que estas coisas aconteciam “sistematicamente” porque se fazia “um branqueamento incrível da actuação de movimentos de extrema-direita”. Se Alcindo Monteiro se encontrava apenas sob observação, a importância dos actos dos skinheads capturados seria menor quando fossem presentes aos juízes do Tribunal de Instrução Criminal, como explica José Falcão. “Uma pessoa está morta e dizem que está sobre observação”, lembra, escandalizado.

Passados quatro dias todos os seus periquitos morreram, no mesmo dia do funeral.

“Não sobreviveu porque não deu mesmo para sobreviver”. Luísa fala da força do irmão – “magro e irrequieto, mas também duro como pedra”. Quando viviam em Cabo Verde, lembra a filha mais velha da família Monteiro, Alcindo era uma criança dada a tropelias. Subiu a parede do quintal para tentar caçar um pombo e cortou-se nos vidros que os protegiam dos ladrões. Caiu de uma árvore, esburacando o joelho.

▲ Alcindo Monteiro na casa dos pais.

Quando João Charneca viu o corpo do amigo depois da noite trágica, afirmou: “De frente ele até estava limpo. Agora, a parte detrás da cabeça até metia medo. Tinham-lha metida toda para dentro”. Alcindo não sobreviveu porque não deu para sobreviver. Até hoje, Luísa continua a interrogar-se: “Mas porquê? Porquê? Enfim, só Deus sabe. Quase dei em louca de tanto pensar. Por mais que me interrogue nunca vou perceber o porquê de ter sido ele”.

Depois da morte do irmão, Luísa encontrou uma causa. Esteve envolvida na Frente Anti-Racista, como voluntária. “Esses senhores ainda andam por aí a pensar em eliminar a nossa raça. Eliminar a raça negra? Como podem pensar em eliminar uma raça? Com certeza não sabem o que quer dizer a palavra eliminar. Eles podem eliminar uma pessoa – encontrá-la e espancá-la – ou até um grupo de pessoas de cor. Mas eliminar a nossa raça, ou outra raça, nunca vão conseguir”, diz de forma convicta.

XII

Na gaveta 721 do cemitério de Vila Chã estão três Nossas Senhoras de Fátima, um par de malmequeres murchos numa jarra já lascada e uma fotografia sem identificação. “Então estás tão calado? É normal, ontem foste para a discoteca e hoje estás cansado”, diz Luísa ao abrir a porta. Passa-me a fotografia para as mãos. “Esta é a única fotografia que existe dele sozinho”, acrescenta.

É a mesma fotografia que Alcindo tinha no bilhete de identidade português. A gaveta está empoeirada e tem um cheiro artificial. “Sabes o que me lembrei agora? O Alcindo costumava dizer-me uma coisa e se calhar ele até tinha razão.

No dia 15 de Junho, no dia anterior ao enterro, eu fui buscar o corpo dele a Lisboa. Passei a tarde com o Presidente da República, Mário Soares, e mais um monte de pessoas que não conhecia de lado nenhum. Finalmente, enfiaram o corpo no carro funerário e trouxeram-no para o Barreiro. Ao passar a ponte apercebi-me que o nosso carro estava a ser escoltado por duas motos da polícia, como fazem com as pessoas importantes. Atrás do nosso carro vinha uma enorme fila de pessoas a seguir-nos. No dia do funeral, as pessoas subiram aos muros do cemitério para conseguir ver a cerimónia. Nem a minha mãe conseguia furar a multidão”.

Luísa pára para respirar.

– Sabes o que ele costumava dizer-me? ‘Mana um dia hei-de ser famoso.’ Olha agora a fama que ele conseguiu!

▲ A carteira do Alcindo Monteiro e o seu conteúdo

© Hugo Amaral

(Nota: todas as reconstituições foram feitas com base em entrevistas, textos jornalísticos da época e o acordão final do tribunal.)

Direito de resposta

Nos termos da lei e das recomendações da Entidade Reguladora da Comunicação Social, publicamos de seguida um direito de resposta a esta reportagem:

Exmos. Srs.,

Venho por este meio exercer o meu direito de resposta, em relação ao artigo publicado na vossa página intitulado “Alcindo Monteiro, história de uma vítima perfeita”, por fazer menção ao meu nome com insinuações que induzem os leitores em erro, o que é demonstrado pelos comentários subsequentes na página oficial do jornal.

O artigo é, talvez, o maior que se escreveu sobre a trágica morte de Alcindo Monteiro, em Junho de 1995, mas nem por isso deixa de conter imprecisões como outros textos que se fizeram sobre o assunto. A reportagem tem declarações de familiares, de dirigentes da extrema-esquerda e de organizações racistas, e o jornalista refere que tentou entrevistar um arguido arrependido, mas que terá desaparecido. Apesar do “Observador” já me ter entrevistado, e portanto ter facilidade de acesso ao meu contacto, e apesar do meu nome ser referido meia-dúzia de vezes no artigo, eu não fui contactado sobre este assunto, o que é pena pois poderia ajudar a esclarecer pelo menos a parte de que tenho conhecimento directo e que me diz respeito.

Apesar disso, no artigo foram usadas declarações minhas, de uma outra entrevista e noutro contexto, que induzem os leitores em erro com uma suposta “confissão” minha, ou “arrependimento”, o que é no mínimo estranho pois ninguém pode confessar ou estar arrependido de algo que não fez. E o jornalista deve sabê-lo, pois diz que consultou os autos do processo, tendo sido reconhecido não só pelo Tribunal como pela própria PJ e MP que eu não tive nada a ver com a morte de Alcindo Monteiro.

Eu fui condenado por “ofensas corporais simples” — repare, “simples” — por me ter defendido do ataque de um grupo de cerca de 15 indivíduos de raça negra, junto ao café “O Minhoto”, episódio que é parcialmente referido no artigo — que dá apenas uma versão, distorcida, da história. Esses ataques racistas, segundo várias testemunhas, já tinham começado na final da Taça de Portugal, e continuaram no Bairro Alto.

Eu nem sequer estive perto do local onde foi assassinado Alcindo Monteiro, que terá ocorrido perto do local onde hoje é a FNAC do Chiado, e eu fui atacado no Bairro Alto, ou seja, a quilómetros de distância, como aliás ficou provado em Tribunal. Se assim não fosse, nunca teria sido condenado a “apenas” 2 anos e meio de cadeia e teria sido condenado a 16 ou 18 anos, como foram outros que estavam no local do crime.

Não vale a pena referir a dualidade de critérios no julgamento daquele processo, por ser óbvia e estar à vista de todos, em relação a muitas centenas (ou milhares) de outros casos e processos, quase todos ocultados pela comunicação social, conforme sugestão do SOS-Racismo logo em 1991, como aliás é referido no artigo.

Não é esse o motivo desta carta, pois esse assunto daria para uma reportagem tão extensa ou maior que a do referido artigo, que surgiu agora ‘sabe-se lá porquê’ e com que intenções, sobre um caso que ocorreu em 1995. O que importa, agora, é que fique esclarecido de uma vez por todas que eu não estive envolvido no homicídio de Alcindo Monteiro, e é pena que o autor do artigo tenha perdido (mais) esta oportunidade de esclarecer esse “pormenor”, ainda para mais tendo consultado o processo, conforme deixou em nota no final do texto.

Com os melhores cumprimentos,

Mário Machado