Índice

Índice

[Este é o terceiro de quatro artigos sobre alterações climáticas e a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas; os anteriores podem ser lidos aqui e aqui.]

“A ciência não sabe nada”

Em princípio, as alterações climáticas deveriam ser debatidas e avaliadas segundo critérios científicos e dando atenção aos juízos emitidos por climatologistas, meteorologistas, oceanógrafos, hidrólogos, biólogos e ecologistas (no sentido de especialista em ecologia, não de activista), mas há quem as encare como matéria de fé e ideologia.

Nos EUA, nalguns países da Europa, no Brasil e no continente submerso das redes (ditas) sociais, as opiniões sobre o assunto seguem as linhas de fractura política, com os sectores mais conservadores a negar a realidade das alterações climáticas ou, pelo menos, a amplitude e gravidade destas, enquanto os sectores mais esquerdistas profetizam cataclismos planetários e o fim da civilização. Os EUA são o exemplo mais evidente desta polarização: enquanto 71% dos simpatizantes do Partido Democrata dizem acreditar que as actividades humanas dão grande contributo para as alterações climáticas, apenas 17% dos simpatizantes do Partido Republicano são da mesma opinião e a percentagem baixa para 11% entre os republicanos mais conservadores, de acordo com uma sondagem realizada em 2022 pelo Pew Research Center.

Esta nítida divisão partidária repete-se em todas as questões que envolvam problemas ambientais e medidas para os enfrentar: por exemplo, no que respeita às políticas climáticas conduzidas ou propostas pela administração Biden, 79% dos eleitores democratas entendem que elas conduzem os EUA na boa direcção, enquanto, numa simetria quase perfeita, 82% dos eleitores republicanos entendem que elas vão na direcção errada. Desde 1977 que os Partidos Republicano e Democrata estão engalfinhados numa renhida disputa quanto à possibilidade de explorar petróleo e gás natural no Arctic National Wildlife Refuge, no Alaska (com uma área de 78.000 Km2), com o primeiro a tentar fazer aprovar essa exploração (50 tentativas só desde 2017) e o segundo a opor-se. Em 2020, aquando de mais uma tentativa do Partido Republicano para autorizar perfurações na Arctic National Wildlife Refuge, o Pew Research Center, realizou uma sondagem que mostrou que, entre os eleitores republicanos, 35% eram a favor da expansão da exploração de combustíveis fósseis e 65% a favor do desenvolvimento de energias renováveis, sendo estas percentagens de 45 e 54%, respectivamente, entre os sectores mais conservadores dos republicanos; já entre os eleitores democratas essas percentagens eram, respectivamente, de 8 e 91%.

Paisagem do Arctic National Wildlife Refuge, Alaska

O sectarismo político em torno das alterações climáticas acaba por desenvolver ramificações bizarras: em Outubro de 2022, num comício do Partido Republicano, a congressista Marjorie Taylor Greene, cabeça de cartaz da alt-right americana e conhecida por subscrever e difundir as mais estultas teorias conspirativas, acusou Pete Buttigieg, o Secretário de Estado dos Transportes dos EUA, que tem vindo a promover a mobilidade eléctrica, de, desta forma, querer “castrar a forma como conduzimos” (“to emasculate the way we drive”). A argumentação de Greene poderá parecer descabelada a ouvidos europeus, mas a verdade é que a maioria do seu eleitorado entende que a forma viril e patriótica de se deslocar é ao volante de uma imponente, fumarenta e ruidosa pickup de duas toneladas de peso e 400 HP de potência (ver Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica) e que os pequenos carros eléctricos são “amaricados” e “unamerican” – realce-se que a declaração de Greene contém ainda a farpa (torpe) de colar a ideia de fraqueza e falta de virilidade a Pete Buttigieg, que é assumidamente homossexual.

Parecem dois carros empilhados um sobre o outro em resultado de um acidente aparatoso, mas é só um: As sucessivas versões da pickup Ford F-150 (na foto, a versão de 2018) são, desde 1977, o modelo automóvel mais vendido nos EUA. É natural que um design que emana testosterona seja apelativo para o eleitorado conservador, sobretudo o dos estados do interior dos EUA

Não pode dizer-se que as duas posições opostas perante as alterações climáticas sejam de igual validade, pois têm vindo a acumular-se provas de que a massificação de algumas actividades humanas (sobretudo a queima de combustíveis fósseis, a desflorestação, a pecuária, a agricultura e outra alterações extensivas do uso do solo), que ganhou forte impulso a partir da Revolução Industrial, é a principal responsável pelo aquecimento global. A simulação, recorrendo a modelos climáticos, da evolução da temperatura média da Terra desde 1850, tomando como referência a temperatura média da era pré-Revolução Industrial, mostra que a actividade humana explica a maior parte do incremento de temperatura registado, sendo essa correlação mais evidente a partir de meados do século XX.

Evolução da variação na temperatura média da Terra no período 1850-2000: linha negra, valores observados; linha verde, valores previstos por modelos climáticos considerando apenas causas naturais (variações nas actividades solar e vulcânica); linha vermelha, valores previstos por modelos climáticos considerando a soma das causas naturais e humanas; as áreas sombreadas a verde e vermelho representam o intervalo de valores gerado pelas simulações

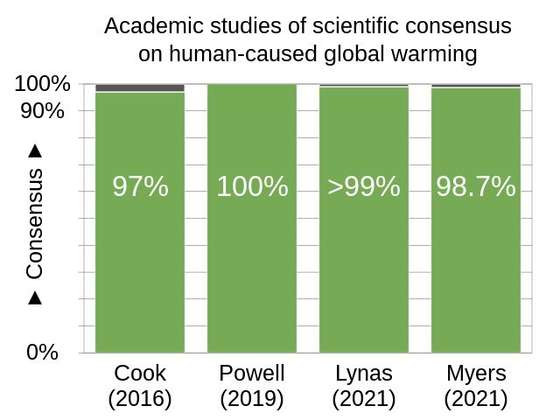

Os negacionistas climáticos socorrem-se de estudos isolados – geralmente encomendados por empresas de extracção, processamento e comercialização de combustíveis fósseis, fundações vinculadas à alt-right e think tanks ultra-liberais – para tentar criar a ideia de que não existe consenso científico sobre o fenómeno das alterações climáticas e, em particular, sobre a responsabilidade humana nelas. Porém, a esmagadora maioria da comunidade científica subscreve a teoria de que o aquecimento global e as alterações climáticas resultam sobretudo de causas antrópicas: quatro abrangentes inquéritos a climatologistas, realizados entre 2016 e 2021, revelaram uma adesão de 97 a 100% a esta posição.

Resultados de inquéritos a climatologistas sobre a relação entre alterações climáticas e actividade humana

A acumulação de factos e opiniões abalizadas não demove os conservadores mais empedernidos, que, por ignorância, obtusidade, fanatismo ou pirraça (aguilhoada pelo alarmismo estridente dos ambientalistas), insistem em negar que estejam em curso fenómenos de aquecimento global e alteração climática e atribuem secas, cheias e temperaturas extremas à variabilidade natural do clima. Alguns negacionistas climáticos reconhecem a realidade do aquecimento global, mas argumentam que não há provas cabais de que este tenha causas antropogénicas. Outros, que se vêem a si mesmos como pragmáticos, admitem que, sim, o aquecimento global tem causa humana, mas não é viável deter a marcha da civilização (o “business as usual”) só para evitar que a temperatura global suba dois ou três graus. Outros ainda, argumentam que mesmo que as alterações climáticas sejam reais, o seu efeito global não é necessariamente negativo.

Em Setembro de 2020, na sequência de mais uma vaga de incêndios florestais devastadores na Califórnia, o então presidente dos EUA, Donald Trump, deu um excelente exemplo da ignorância petulante e impermeável a factos e argumentos usual nos negacionistas: ao ser confrontado por peritos em combates a fogos florestais que lhe apresentaram factos indesmentíveis sobre os vínculos entre a intensificação dos fogos e o aquecimento global e pelo apelo de Wade Crowfoot, secretário da Agência para os Recursos Naturais da Califórnia, para que reconheça que o clima está em mudança e que isto tem implicações nas florestas, Trump retorquiu, muito seguro de si mesmo: “O tempo vai arrefecer. Vocês vão ver”. Crowfoot atreveu-se a observar que “gostaria que a ciência lhe desse razão”, ao que Trump, irradiando cinismo e presunção, respondeu: “Acho que, na verdade, a ciência não sabe nada”.

[Donald Trump em conferência de imprensa sobre incêndios florestais, Califórnia, Setembro de 2020:]

A vinculação entre posição no espectro político e posição face às alterações climáticas (e outras questões ambientais) manifesta-se ainda sob outra forma: por exemplo, nos EUA, os eleitores dos estados cuja economia e emprego assentam na indústria de combustíveis fósseis (petróleo no Texas, carvão na West Virginia) sentem-se, no seu próprio interesse, inclinados a votar no Partido Republicano, que desvaloriza as alterações climáticas e defende o “business as usual”. E a verdade é que este voto paga dividendos: em 2000, o North Dakota era um dos estados mais pobres dos EUA, com um rendimento anual per capita de 38.300 dólares, correspondendo a 43.º no ranking, e, graças ao desenvolvimento da extracção de gás por “fracking”, chegou em 2012 ao lugar n.º 2 do ranking (73.300 dólares, valores corrigidos da inflação), tendo-se mantido nas posições cimeiras desde então. Quando está em jogo a prosperidade pessoal, imediata e tangível, quem irá perder o sono a pensar nos ursos polares ou no mundo que irá legar aos seus netos?

Porque há mais negacionistas climáticos à direita?

As reflexões que se seguem sobre a relação entre convicções políticas e perspectivas sobre alterações climáticas (e outras questões ambientais) envolvem, necessariamente, uma boa dose de generalização – haverá sempre muitas pessoas e instituições que não se encaixam em estereótipos e dicotomias simplificadas.

Os conservadores favorecem os valores tradicionais e a estabilidade e apenas admitem mudanças nalguns domínios e se esta se processar lentamente e sem sobressaltos; habituaram-se a ver o mundo físico como imutável e granítico e não estão conscientes da natureza dinâmica de algumas das suas componentes, nem da delicadeza e precariedade dos equilíbrios que sustentam o seu bom funcionamento, nem das tremendas mudanças – umas cataclísmicas, outras graduais – por que o planeta passou e que tornaram inóspitas vastas áreas de terra e mar durante longos períodos. Assumem que, se no tempo decorrido desde a Revolução Industrial, as actividades humanas não paralisaram nem desarticularam visivelmente os sistemas naturais, não será agora que entrarão em colapso, num raciocínio análogo ao de uma célebre tirada do filme La haine, de Mathieu Kassovitz: “Sabem a história do fulano que cai do alto de um prédio de 50 andares? À medida que cai, vai dizendo para si próprio, para se tranquilizar: ‘Até agora, vai tudo bem, até agora, vai tudo bem, até agora, vai tudo bem…’”.

É verdade que o conservadorismo também pode, por outro lado, levar a que se considere o passado como uma Época de Ouro e se encarem como perturbadoras e ameaçadoras as mudanças trazidas pelo progresso – assim, existe uma vertente do conservadorismo que que advoga um “regresso à natureza”, defende a agricultura tradicional, abomina os organismos geneticamente modificados e apoia a luta contra as alterações climáticas. Porém, este ambientalismo de pendor conservador costuma ser minoritário e circunscrever-se a membros da aristocracia e famílias com “pergaminhos”. Só eles podem crer genuinamente que “dantes é que era bom”, uma vez que sempre viveram numa bolha dourada: nunca conheceram privações nos tempos pretéritos e ressentem que alguns dos privilégios que dantes lhes eram exclusivos (como fazer viagens de lazer e viver em casas confortáveis e salubres) sejam agora partilhados por muitos milhões de pessoas. Já as pessoas comuns que possuam alguma perspectiva histórica estão conscientes de quão pobre, árdua e sem horizontes era a vida das massas há 100 ou 200 anos.

Quanto aos que professam a fé cristã, assimilaram, na maior parte das vezes sem disso ter consciência, a mundividência expressa em Génesis 1:26-28, que atribui inequivocamente ao homem um estatuto separado do mundo natural e lhe confere o direito a dominar e explorar este como bem entender: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a Terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a Terra”. Agora, quando se tornou de bom tom exibir “consciência ambiental”, a Igreja Católica arvora-se em defensora da Terra e proclama que as preocupações ambientais sempre fizeram parte da sua Doutrina Social, mas a verdade é que a atitude extractiva, predatória e sobranceira e a concepção estritamente utilitária da natureza, que, até há bem pouco tempo, nortearam a marcha da civilização ocidental, provêm da Bíblia.

A expulsão do Paraíso, por Jacob Bouttats, 4.º quartel do século XVII: Findo o dolce far niente no Paraíso com a ordem de despejo (à esquerda), Adão e Eva tiveram de fazer pela vida, o que, claro, passou pela sujeição das bestas e pela devastação dos aprazíveis prados e bosques prístinos

A presunção de que o Homo sapiens paira, olimpicamente, acima da natureza surge frequentemente associada à crença no poder ilimitado da ciência e da tecnologia, o que leva a assumir que, sejam quais forem as situações ambientais adversas que possam surgir, o engenho humano encontrará sempre uma forma expedita de as superar. Na última década, esta perigosa ideia tem sido difundida por intelectuais “visionários” e tem encontrado entusiástico acolhimento junto das elites políticas e empresariais (ver capítulo “Os gurus das elites” em Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres?).

A crença ilimitada na excepcionalidade e pujança da nossa civilização e na capacidade do Homo sapiens para superar todos os obstáculos e desafios é desmentida pelo facto de a História estar cheia de exemplos de impérios florescentes que entraram em declínio por terem sido incapazes de lidar com alterações climáticas (ver capítulo “A lente da História” em Temperaturas recorde, fenómenos extremos, seca global: Seremos capazes de mudar o nosso comportamento?).

Para mais, há que sublinhar que muitas alterações climáticas do passado resultaram de erupções vulcânicas que projectaram na atmosfera grande volume de partículas; porém, estas acabaram por depositar-se num período de alguns meses ou anos, de modo que o seu efeito no clima foi transitório, enquanto as alterações climáticas resultantes das emissões antropogénicas de gases de efeito de estufa são um fenómeno persistente e com uma tremenda inércia, pelo que, mesmo que se cumprisse o desiderato de a civilização global se tornar “neutra em carbono” em 2050, o clima continuaria a desviar-se dos padrões pré-Revolução Industrial durante muito tempo mais (o que por vezes é usado pelos adversários da descarbonização para argumentar, infantilmente, que, se o clima irá continua sobreaquecido e desregulado depois de se atingir a neutralidade carbónica, então é inútil tentar alcançá-la).

O Monte Tambora, na Indonésia, numa imagem de 1992. Em Julho de 1815, este vulcão protagonizou a maior erupção de que há registo histórico, causando perturbações no clima de boa parte do Hemisfério Norte; porém, após o “ano sem Verão” de 1816, que foi ruinoso para a agricultura, os efeitos da erupção no clima global esbateram-se rapidamente

Ainda no lado direito do espectro político, temos os ultra-liberais, que são usualmente designados por “neoliberais”, designação equívoca e pouco lisonjeira para com o liberalismo na sua forma original e que leva a que “liberal” tenha hoje, na boca da esquerda, uma forte carga pejorativa. Enquanto o liberalismo assenta em ideias como os direitos individuais, a liberdade, a igualdade perante a lei, o “consentimento dos governados” e o secularismo (que são comuns a um largo espectro de ideologias políticas de pendor democrático), o ultra-liberalismo perfilha um ideário mais específico: entende que o crescimento económico é natural, inevitável e sempre benigno, tem um respeito reverencial pela sabedoria e justeza dos mercados e, para todas as falhas, insuficiências e disfunções que a sociedade possa evidenciar e sejam quais forem as circunstâncias, propõe sempre as receitas de mais investimento, mais empreendedorismo, mais ambição e menos regulação. Conceitos como capacidade de carga dos ecossistemas, esgotamento de recursos naturais e alterações climáticas nem sequer entram no horizonte de quem parece saber tudo sobre hedge funds, startups, business incubators, multilevel marketing e venture capital mas é incapaz de compreender que as mais elementares leis da física impossibilitam o crescimento ilimitado num planeta limitado.

A vertiginosa visão ultra-liberal do progresso foi bem sintetizada por Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro em Há mundo por vir? Ensaio sobre o medo e os fins (2015): “Assim como um dia já tivemos horror ao vácuo, hoje sentimos repugnância ao pensar na desaceleração, no regresso, no recuo, na limitação, na frenagem, no decrescimento, na descida – na suficiência. Qualquer coisa que lembre algum desses movimentos em busca de uma suficiência intensiva de mundo […] é prontamente acusada de localismo ingênuo, primitivismo, irracionalismo, má consciência, sentimento de culpa, ou mesmo, sem rebuços, de pendores fascizantes. Para quase todas as formas assumidas pelo pensamento hoje dominante entre ‘nós’, apenas uma direção é pensável e desejável, a que leva do ‘negativo’ ao ‘positivo’: do menos ao mais, da posse de pouco à propriedade de muito, da ‘técnica de subsistência’ à ‘tecnologia de ponta’, do nômade paleolítico ao cidadão cosmopolita moderno, do índio selvagem ao trabalhador civilizado”.

Central Business District de Singapura, a cidade-estado que se converteu num dos países mais prósperos, mais modernos, mais ultra-liberais e mais insustentáveis do mundo

Porque há mais apocalípticos à esquerda?

A esquerda atribui a culpa dos desequilíbrios ambientais exclusivamente à voracidade e ausência de escrúpulos do Grande Capital e omite o facto de os regimes comunistas da URSS e da República Popular da China não terem tido quaisquer pruridos em sacrificar o mundo natural ao “progresso” e terem gerado nos seus territórios numerosos candidatos ao título de “lugar mais poluído do planeta” (ver capítulo “Sob a bandeira verde do comunismo” em Como a pequena Greta salvou o planeta). A destruição ambiental gerada pela URSS foi acompanhada por um desempenho económico decepcionante, o que acabou por contribuir para o seu colapso em 1991, e as primeiras décadas da República Popular da China também não foram brilhantes. Porém, nas últimas três décadas, graças ao um sinistro conúbio entre capitalismo e comunismo, a China conseguiu elevar substancialmente o nível de vida dos seus cidadãos e chegar ao 1.º lugar do ranking do PIB, ainda que à custa de uma considerável devastação ambiental, em casa e nos países africanos onde substituiu, em grande medida, as antigas potências coloniais europeias na extracção desregrada de recursos naturais.

O discurso ambientalista da esquerda tem o cuidado de ilibar sempre os cidadãos (as “famílias”, como agora se diz) de culpas na degradação do ambiente e no esgotamento dos recursos. O “branqueamento” das responsabilidades individuais, aliada à omissão dos desmandos ambientais do comunismo, deixa o capitalismo como único responsável pelos desequilíbrios ambientais. A culpa é sempre das grandes empresas, como se não fosse para satisfazer o insaciável apetite de todos nós por bugigangas, comodidades e “experiências” que elas arrasam florestas, poluem rios e vomitam fumos tóxicos (ver capítulo “O suave milagre da transição energética” em Como a pequena Greta salvou o planeta).

A associação entre ambientalismo e esquerda política pode ser comprovada em Portugal. É certo que o primeiro partido político português com preocupações ambientais explícitas foi o Partido Popular Monárquico, que se encaixava no ambientalismo de perfil aristocrático e tradicionalista acima mencionado, mas o PPM foi perdendo a pouca relevância política e visibilidade que chegou a deter e a causa ambientalista ficou, durante muitos anos, associada quase exclusivamente ao Partido Ecologista Os Verdes, um bizarro satélite do PCP, com escassa existência fora da Assembleia da República. Na última década, o PEV deixou de ter o exclusivo do ambientalismo na política portuguesa, passando a “bandeira verde” a ser empunhada pelo PAN, pelo Livre e pelo Bloco de Esquerda, todos na esquerda (ou até na extrema esquerda) do espectro político (entretanto, nas últimas eleições legislativas o PEV não conseguiu eleger deputados, o que ditou o seu imediato desaparecimento do espaço público, comprovando que não passava de um clone “verde” do PCP).

A apetência dos ambientalistas para disseminar visões apocalípticas do futuro da Terra tem, talvez, o intuito de fazer as massas despertar do seu torpor consumista e revoltar-se contra o capitalismo, mas acaba por tornar-se contraproducente: por um lado, os cidadãos comuns acabam por tornar-se indiferentes aos sucessivos anúncios de espantosas catástrofes que não se materializam, como na parábola do rapaz e do lobo. Por outro lado, as profecias sobre o fim do mundo tendem a ser tão tremendas e mal fundamentadas que fornecem aos negacionistas argumentos para desacreditar, por atacado, todos os discursos e iniciativas pró-ambientais, mesmo os mais moderados e sensatos.

Finalmente, há que realçar que o ambientalismo tem uma propensão inata para a radicalização, que resulta da competição entre os diversos grupos: a relevância destes no espaço público e na sociedade é proporcional, não à solidez, pertinência e razoabilidade dos seus alertas e propostas ou ao número dos seus membros (que costuma ser muito restrito), mas à cobertura que granjeiam nos media, e esta é tanto maior quanto mais radicais forem as suas proclamações e mais espectaculares, provocatórias e ultrajantes forem as suas acções de protesto. Acontece é que estas tendem a ser vistas pelo público apenas pelo seu valor circense e a “mensagem” acaba por perder-se – e noutra parte do público, tais acções acabam mesmo por produzir um efeito de repulsa, sobretudo quando são estólidas e descabidas, como acontece com a presente voga de visar obras de arte em museus e galerias. Pode mesmo dizer-se que o activismo transtornado e grotesco de ONGs como a Just Stop Oil tem o efeito perverso de levar muitas pessoas a pensar, que, mal por mal, o planeta estará mais bem entregue aos executivos da ExxonMobil.

![[Dois activistas da ONG Just Stop Oil colam-se ao quadro “Rapariga com brinco de pérolaâ€, de Vermeer, em Haia, Outubro de 2022]](https://bordalo.observador.pt/v2/q:60/rs:fill:560/plain/https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2022/10/27185637/captura-de-ecra-2022-10-27-as-185449.jpg)

Dois activistas da ONG Just Stop Oil colam-se ao quadro “Rapariga com brinco de pérola”, de Vermeer, em Haia, Outubro de 2022

“Carnificina climática”

A polarização das perspectivas sobre as alterações climáticas e, mais genericamente, sobre a degradação ambiental e desenvolvimento sustentável, e a vinculação dessas mundividências contrastantes a ideologias políticas têm tornado o debate destes temas cada vez mais ruidoso, crispado e estéril. Poderia esperar-se que as organizações internacionais, com os seus gabinetes de estudos e as suas “comissões de sábios”, tivessem um discurso ponderado e equidistante sobre o assunto, que permitiria atenuar o sectarismo e chegar a soluções consensuais e a compromissos realistas. Todavia, essas instituições internacionais, e em particular a ONU, tendem a alinhar com as franjas radicais do ambientalismo e a fazer proclamações sensacionalistas, que minam a sua própria credibilidade.

Por exemplo, em Abril de 2022, a Organização Mundial de Saúde fez saber que “cerca de 99% da população do planeta respira ar com níveis de poluição que excedem os limites considerados aceitáveis”. Quando se tenta aprofundar esta tenebrosa notícia, percebe-se que a percentagem de 99% foi apurada a partir de dados de qualidade do ar recolhidos em 6000 cidades de 117 países. Nada nos é dito sobre a dimensão e natureza das cidades amostradas: serão todas metrópoles buliçosas ou também há cidadezitas pacatas? Também nada se sabe sobre a distribuição nas cidades das estações de colheita de dados: é aleatória ou situa-se preferencialmente nas artérias com maior intensidade de tráfego? Será credível que 99% das pequenas cidades de província também excedam os padrões de qualidade do ar fixados pela OMS? E que dizer dos 44% da população mundial que não habita em cidades? Viverá (quase) toda a população rural do planeta junto a suiniculturas, aviários, incineradoras, auto-estradas, pedreiras, fábricas de pasta de celulose, lixeiras e minas a céu aberto?

Pequim, sem e com smog

Estas “notícias” bombásticas vindas da autoridade internacional de saúde lançam a suspeita de que este é um órgão em que a ciência é, por vezes, sacrificada à ideologia e ao jogo da política internacional e onde o bom senso nem sempre impera – como se comprovou pela forma atabalhoada como a instituição geriu o início do surto de covid-19.

Mas como pode esperar-se objectividade e moderação desta agência da ONU se o secretário-geral da organização tem um discurso tremendista indistinguível do de grupos ambientalistas radicais como Extinction Rebellion, Just Stop Oil ou Climáximo? Há poucos dias, numa entrevista à BBC, António Guterres declarou que “se não formos capazes de reverter a actual tendência que nos conduz a uma catástrofe mundial, estaremos condenados”. No início de Setembro de 2022, de visita a áreas afectadas pelas graves cheias no Paquistão, António Guterres comparou estas a uma “carnificina climática” e explicou-as desta forma: “a Humanidade tem estado em guerra contra a Natureza e a Natureza contra-ataca”. Esta metáfora inane replica declarações anteriores de Guterres sobre as causas das alterações climáticas – “A natureza está zangada. E não se pode brincar com a natureza, porque ela devolve o golpe” – e sugere que o pensamento do secretário-geral da ONU sobre assuntos ambientais não é mais profundo e sofisticado do que o das concorrentes a Miss Universo. E uma vez que o uso recorrente de metáforas disparatadas sugere que quem o faz tem uma percepção equivocada do problema de que está a falar (ver “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas), não é de esperar que do secretário-geral da ONU venham contributos para o resolver.

O que diz realmente a ciência

A 4 de Abril de 2022, no contexto de uma conferência de imprensa do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas), António Guterres, pareceu ter descoberto, com cinco meses de atraso, que a COP-26 fora, como as anteriores, um logro: “Saímos da COP-26 com um optimismo ingénuo, baseado em novas promessas e compromissos, mas o grande problema – as emissões enormes – continua a ser totalmente ignorado”. O que, concluiu, nos coloca “num caminho acelerado para um mundo inabitável, para o desastre climático. Não é ficção, nem é exagero: é aquilo que a ciência nos diz que acontecerá”.

Não é verdade: a ciência diz-nos que as alterações climáticas são uma realidade e que existe uma elevada probabilidade de se deverem à acção humana. A ciência também prevê, com base em modelos matemáticos, que algumas regiões do planeta (nomeadamente a Península Ibérica) ficarão mais quentes e secas, que os fenómenos climáticos extremos tenderão a tornar-se mais frequentes, que parte dos glaciares e do gelo do Árctico e Antárctico irá desaparecer, que o nível dos oceanos irá subir, ameaçando zonas costeiras com cotas baixas. Mas não nos diz que estamos “num caminho acelerado para um mundo inabitável”, nem que “estamos condenados”.

O meio científico tem produzido um grande número de previsões sobre a evolução do clima da Terra e algumas delas apontam para a possibilidade de grandes alterações. Porém, existem enormes divergências entre as previsões, por um lado porque dependem da natureza e pressupostos dos modelos empregues e dos dados com que aqueles são alimentados, por outro porque os fenómenos que determinam a meteorologia e o clima são extremamente complexos e regem-se pelo que os físicos designam como “caos determinístico”, o que faz com que pequenas diferenças nas condições iniciais produzam resultados muito diferentes (ver capítulo “Um padrão no meio do caos” em Temperaturas recorde, fenómenos extremos, seca global: Seremos capazes de mudar o nosso comportamento?).

Atol de Funafuti, a maior parcela do arquipélago de Tuvalu. Este Estado da Polinésia é o quarto mais pequeno do mundo, ocupando apenas 26 Km2. É também o país de menor altitude média – apenas 2 metros, com a maior elevação a erguer-se a uns vertiginosos 4.6 metros, pelo que, apesar das suas praias aprazíveis, não é um lugar recomendável para fazer investimentos imobiliários em tempo de aquecimento global

O clima do planeta já passou por mudanças dramáticas e já houve longos períodos em que vastas extensões dos continentes ficaram cobertas por glaciares ou por desertos escaldantes e os oceanos ficaram quase desprovidos de oxigénio e de formas superiores de vida, mas as previsões mais consensuais entre os climatologistas não apontam, para já, para o cenário infernal que os ambientalistas radicais pintam e que o secretário-geral da ONU parece apadrinhar.

As alterações climáticas (eventualmente aliadas a outros efeitos antropogénicos) farão desaparecer muitas espécies de animais e plantas; outras ficarão reduzida a uma representação residual; outras expandir-se-ão para tomar o lugar das que estão a declinar; outras ainda migrarão para territórios mais condizentes com os seus requisitos; e o mundo natural reajustar-se-á às novas condições, como faz há milhares de milhões de anos. A maior parte dessas extinções, ainda que empobrecedoras (pelo menos temporariamente) para a vida no planeta e para as populações humanas que habitam esses locais e cujo modo de vida depende, directa ou indirectamente, dessas espécies, não serão sentidas pelas populações urbanas do mundo ocidental, que vivem, cada vez mais, num meio desligado do mundo natural, rodeados de conforto, absorvidos pelo consumo e pelo entretenimento e em que as interacções com o mundo físico são mediadas por touch screens. Ainda assim, algumas mudanças repercutir-se-ão, inevitavelmente, numa civilização cuja complexidade, ritmo frenético e avidez por recursos a tornam cada vez mais sensível a perturbações (ver capítulo “A lente da História” em Temperaturas recorde, fenómenos extremos, seca global: Seremos capazes de mudar o nosso comportamento?).

A ciência diz-nos que é improvável que o Ribatejo passe a registar tantos tornados quanto o Kansas, que os furacões dupliquem de intensidade e frequência, que todas as florestas dêem lugar a desertos, que a agricultura se torne impraticável em quase todas as latitudes, que todos os recifes de coral feneçam, que todos os glaciares derretam e que o Cais das Colunas tenha de ser transferido para a Praça Marquês de Pombal – mas não são precisas mudanças tão drásticas para abalar o equilíbrio da nossa civilização hiper-tecnológica e para exacerbar conflitos dentro de nações e entre nações.

Evolução registada e projectada do nível médio dos oceanos, 1800-2100, segundo os cenários RCP 2.6 (declínio de emissões de CO2 a partir de 2020 até se atingir a neutralidade carbónica em 2100), RCP 4.5 (pico de emissões de CO2 atingido em 2040, seguido de declínio) e RCP8.5 (aumento das emissões de CO2 ao longo do século XXI); os rectângulos coloridos à direita representam o intervalo provável de subida para cada cenário, a linha acima do rectângulo a subida provável de acordo com estudos recentes, mais pessimistas

Quer os ambientalistas quer os cidadãos comuns que, nos inquéritos de opinião, colocam a defesa da natureza no topo das suas prioridades não estão, lá no fundo, preocupados com o fim da vida na Terra, o que os angustia é o fim da aconchegada e pródiga vida de que se desfruta nos países desenvolvidos: os nossos automóveis com volante aquecido e head-up display; os nossos hipermercados com 30 opções de cereais de pequeno-almoço; as nossas cadeias de cafés que dão a escolher entre 40 declinações desta bebida e 80.000 combinações possíveis de “customização”); as nossas lojas de produtos e acessórios para animais de estimação; as nossas esplanadas com aquecedores a gás que permitem desfrutar do ar livre em Dezembro; e as viagens de ida-e-volta para Barcelona, Londres ou Istambul pelo preço de meio-dia de trabalho. Toda esta formidável cornucópia de consumo e fruição assenta numa arrebicada maquinaria civilizacional, que se engasgará quando o clima começar a asnear. E, pelo caminho que este leva, é provável que, daqui a umas décadas ou pelo fim deste século, em resultado das alterações climáticas (e outros desmandos ambientais), os padrões de consumo (e, eventualmente, a qualidade de vida) do cidadão médio do planeta sejam mais baixos do que hoje. O termo “desastre climático” e outros similares empregues pelos ambientalistas mais febricitantes e replicados pelo secretário-geral da ONU evocam, na maior parte dos espíritos, eventos com a rapidez, brutalidade e espectacularidade de um filme-catástrofe, mas o efeito das alterações climáticas será antes uma erosão lenta e insidiosa dos nossos padrões de vida, uma vez que cada vez mais recursos da sociedade terão de ser canalizados para compensar os efeitos negativos daquelas e os preços de muitos bens (nomeadamente os alimentares) irão subir, reflectindo a sua escassez e o esforço adicional que é preciso fazer para os produzir num mundo climaticamente desajustado.

Os opinadores profissionais e as figuras públicas que, nos países desenvolvidos, escarnecem sistematicamente das alterações climáticas e as denunciam como teoria conspirativa congeminada por ambientalistas desmiolados ou como peça do arsenal da esquerda “woke”, acabam por ter, de forma perversa, alguma razão. As alterações climáticas não irão afectá-los significativamente, já que fazem parte da elite que paira acima das arrelias e desventuras das pessoas comuns: o seu ganha-pão não será beliscado pela seca; as suas casas não serão arrastadas numa enxurrada; nas mercearias gourmet não faltará a quinoa real; o Starbucks junto ao health club não deixará de servir o Iced White Chocolate Mocha.

Os efeitos das alterações climáticas serão sentidos sobretudo pelos cidadãos mais pobres dos países menos desenvolvidos, sobretudo pela população que vive da pesca e da agricultura, actividades que dependem mais do clima do que a programação, a psicoterapia, a “customização” de ténis, o fine dining ou o web design. Quando as alterações climáticas tornarem mais árdua a subsistência nas zonas rurais e nas aldeias piscatórias de África, da Ásia, do Médio Oriente e das Américas do Sul e Central, muitos dos seus habitantes ganharão motivos adicionais para migrar em direcção ao mundo desenvolvido e não haverá muros que os detenham, pois são movidos pela força do desespero; e este afluxo súbito e maciço de estrangeiros irá criar tensões sociais, assustar os povos “indígenas” dos países desenvolvidos e fomentar a adesão destes a partidos com programas nacionalistas, securitários, xenófobos e “anti-globalização” (ver capítulo “Dos sopés dos Himalaias às planícies alentejanas” em Alterações climáticas: A COP-27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh).

Assim, mesmo que a classe média do Ocidente não sofra um forte impacto directo das alterações climáticas, não serão poupados aos impactos indirectos. O aquecimento global não irá fazer com que Estocolmo se inflame como um archote (como nos pesadelos de Greta Thunberg), mas pode, indirectamente, fazer com que nas ruas de Estocolmo se tornem usuais os carros incendiados e os confrontos entre grupos com tons de pele diferentes.

Estas perspectivas não são luminosas, mas também não são O Fim do Mundo e é tão irresponsável anunciar este aos quatro ventos como afirmar que a acção humana não belisca o planeta e que não há problema algum em continuarmos a viver, gastar e sujar como até agora.

O que pensam as massas de tudo isto

A maioria dos media têm manifesta simpatia pelos ambientalistas e tendem a reproduzir, sem qualquer sombra de espírito crítico, os vaticínios mais tenebrosos dos grupos radicais, sendo, portanto, cúmplices na irresponsabilidade alarmista. Resta saber se o fazem por acreditarem mesmo nessa “narrativa” ou por uma questão de sobrevivência, crendo que o discurso apocalíptico cativa leitores, espectadores, “page views” e “likes”. A verdade é que o discurso apocalíptico exerce forte sedução, ainda que a um nível superficial: a perspectiva de um desastre iminente injecta algum “frisson” no modorrento e regrado quotidiano da burguesia ocidental, mas o receio não tocará suficientemente fundo para que se cancele a enésima encomenda online de “moda descartável”, para que se reconsiderem as férias da Páscoa em Cancún ou se adie a troca do carro por um outro mais apetrechado de gadgets objectivamente inúteis.

Neste choque de perspectivas contraditórias, sensacionalismo febril e informação vaga e deficientemente fundamentada sobre o futuro da civilização e do planeta, o negacionismo climático é hoje minoritário no mundo ocidental, ainda que, como se viu acima, tenha forte expressão na poderosa alt right norte-americana. Mas o ambientalismo, embora seja encarado com simpatia em termos conceptuais, também não tem a adesão efectiva das massas – em Portugal, a maioria das acções de protesto ambientalista raramente congrega mais de umas dezenas de participantes e, por vezes, são menos numerosos do que os jornalistas e operadores de câmara no local.

Na Europa, a maior parte da população adopta uma posição que é paradoxal do ponto de vista racional, mas muito confortável do ponto de vista prático: crê que 1) o aquecimento global e as alterações climáticas já são uma realidade, 2) irão comprometer o bem-estar das gerações vindouras e 3) têm causas antropogénicas, pelo que 4) exige que alguém (entenda-se: os Governos, as empresas) tome as medidas necessárias para salvar o planeta, mas 5) não está disposta a fazer concessões no seu estilo de vida e nos seus padrões de consumo.

O cartaz do manifestante anuncia que “O fim do mundo está para breve”, mas, enquanto ele não chega, esta agência de viagens oferece programas de férias com preços tentadores. Foto c. 1980 por Dennis Hutchinson

É uma atitude nascida da dissonância cognitiva e do mecanismo interno de auto-justificação, que, a cada momento, nos assegura que a nossa actuação é sempre racional e virtuosa, por mais estúpida e mesquinha que seja. E convém aos governantes, que não se sentem obrigados a tomar medidas desagradáveis e que os governados, no fundo, não desejam, e às empresas, que podem continuar a vender aos consumidores o que eles, no fundo, desejam.

No meio deste jogo de hipocrisia e auto-ludíbrio, a poucos dias do início da COP-27 surgiu um relatório (Emissions Gap Report 2022: The closing window: Climate crisis calls for rapid transformation of societies), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP, na sigla inglesa), advertindo que “os compromissos nacionais renovados na sequência da COP-26 têm um efeito negligenciável nas emissões previstas para 2030 e que estamos distantes do objectivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a menos de 2º C, desejavelmente a menos de 1.5º C”, uma informação que só terá surpreendido quem tenha levado a sério os acordos saídos da pantomima que foi a COP-26 e que acredite que o mundo será capaz de reduzir as emissões de carbono em 45% nos próximos oito anos quando nos últimos dois séculos nem sequer deu mostras de ser capaz de evitar que aumentem. Entre estes ingénuos está, claro, o secretário-geral da ONU, que, espicaçado pelo relatório da UNEP, nos presenteou com mais uma das suas pungentes proclamações, em que insistiu que nos encaminhamos para a “catástrofe global” e apontou a COP-27 como a derradeira esperança de o mundo se realinhar com os objectivos climáticos estabelecidos, antes que a “janela para limitar o aquecimento global” se feche.

[Apelo do secretário-geral da ONU à luta contra as alterações climáticas, a 27 de Outubro de 2022. O vídeo foi mencionado ou (parcialmente) reproduzido por vários media de referência, mas, um dia após ter sido disponibilizado online, tinha apenas 808 visualizações – tantas quantas as de um vídeo de unboxing de uma fritadeira a ar quente por um YouTuber de 3.ª linha – o que atesta a paixão com que a população mundial acompanha estes assuntos e o carisma e dotes de comunicação de António Guterres:]

A derradeira esperança da humanidade: Os jovens

A iniciativa “Greve às Aulas pelo Clima” (School Strike for Climate), também conhecido por “Sextas-feiras pelo Futuro” (Fridays for Future), iniciado em 2018 por Greta Thunberg, esmoreceu inevitavelmente em 2020, devido aos confinamentos, encerramentos de escolas e proibição de ajuntamentos ditada pelo combate à covid-19. Tem vindo a ser retomada progressivamente, embora esteja longe de atingir a expressão que teve em 2019 e o próprio website da Fridays for Future dá a impressão de não ser actualizado há muito. A 23 de Setembro passado, foi realizada mais uma greve a nível global, que uma activista portuguesa descreveu ao jornal Público como “um preâmbulo para uma escalada da acção”; aparentemente, os jovens activistas estão a aperceber-se que as suas marchas não produzem efeito fora dos écrans das televisões e das redes (ditas) sociais, pelo que irão passar à ocupação dos estabelecimentos de ensino – ou seja, revelando um peculiar entendimento de democracia e liberdade, não só farão gazeta às aulas como impedirão os seus colegas de as frequentar.

Uma “greve climática” de jovens alemães

No artigo Como a pequena Greta salvou o planeta (capítulo “Greta, os seus devotos e os seus adversários”), publicado há três anos, quando estava no auge a excitação em torno da “Greve às Aulas pelo Clima”, apontou-se a natureza folclórica deste tipo de iniciativas e questionou-se o empenho dos jovens na batalha pelo clima. Apesar de a “Greve às Aulas pelo Clima” ter sido favoravelmente retratada pelos media e ternamente enaltecida pelos pais, professores e líderes políticos (os mesmos que os jovens acusam de inércia, irresponsabilidade e indiferença pelo seu futuro), a sua superficialidade e inconsequência era cabalmente comprovada por um número: nesse ano de 2019 em que os jovens saíram para a rua com cartazes onde se lia “Para quê ir à escola se não há futuro?”, “Não há um planeta B” e “Let’s make Earth great again” (são copiados das manifestações “lá fora”, pelo que alguns slogans ficam por traduzir), o curso do ensino superior em Portugal que ficou com mais vagas por preencher – nem uma ocupada, num total de 66 – foi Engenharia de Energias Renováveis, no Instituto Politécnico de Bragança.

Em 2020 e 2021 o curso teve um e dois candidatos, respectivamente, mas nenhum colocado; em 2022, com o planeta ainda mais perto do apocalipse climático (a julgar pelo tom cada vez mais lancinante das intervenções do Secretário-Geral da ONU) e uma fracção alarmante de adolescentes e jovens adultos a serem diagnosticados com “ansiedade climática”, voltou a ser o curso com maior número de vagas por ocupar; e é de registar que, apesar do absoluto desinteresse dos estudantes por ele, o Instituto Politécnico de Bragança aumentou, entretanto, o seu número de vagas para 75.

Os “nossos” arautos do ultra-liberalismo

No final do Verão de 2022, a SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) lançou, com generosa cobertura mediática, o livro Ambição: Duplicar o PIB em 20 anos, coordenado por Álvaro Beleza e Abel Mateus e que tem por desígnio criar um “Portugal mais próspero, mais justo e mais democrático”. O livro propõe medidas nos mais variados campos, da fiscalidade e justiça à educação e saúde; no que respeita a políticas energéticas e ambientais recomenda a reactivação das centrais a carvão de Sines e do Pego, como forma de providenciar “backup térmico para as renováveis intermitentes” e alerta para os “novos e promissores desenvolvimentos na energia nuclear” e para o potencial da biomassa na geração eléctrica (sobre as “promessas” e “potenciais” destas fontes de energia, ver Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação).

A SEDES apresenta-se como um think tank isento, não-ideológico e orientado pelo mais puro pragmatismo, mas o seu pensamento e as medidas que preconiza pertencem claramente à esfera ultra-liberal, em particular no que respeita à crença no crescimento económico ilimitado e à relutância em reconhecer as crescentes disfunções nos sistemas biofísicos que permitem a vida na Terra. Dão disso testemunho não só as propostas contidas em Ambição: Duplicar o PIB em 20 anos, como as posições que têm sido defendidas por figuras proeminentes da SEDES.

Por exemplo, no final de 2021, Abel Mateus escrevia no Observador (ver Pôr Portugal a convergir para a União Europeia (I)) que “os movimentos alarmistas climáticos actuais pretendem […] pôr em causa a economia de mercado”, uma ideia corroborada em 2022 por Luís Mira Amaral, o mais entusiástico e persistente promotor da energia nuclear em Portugal, em declarações reproduzidas nos jornais i e Sol. Mira Amaral minimiza as alterações climáticas (“Agora qualquer fenómeno atmosférico é uma alteração climática? Isso é um disparate completo, as alterações climáticas sempre existiram”) e recusa-se a aceitar “essa tese de que estamos numa urgência climática em Portugal […] Obviamente que as questões de produtividade, de competitividade para pôr uma economia mais dinâmica em Portugal são mais importantes do que essa conversa das alterações climáticas”. No entendimento de Mira Amaral, o contributo de Portugal para as emissões globais de CO2 é tão pequeno que é indiferente que Portugal cumpra ou não o acordo de redução de emissões: “isso não depende de nós, depende dos grande blocos, como a China, os EUA e a Índia”. Esta argumentação pueril poderia ser invocada por todos os países para se retirarem, não só dos acordos de redução de emissões, como de todos os acordos internacionais que visem o bem comum. Levada ao limite, faria com que as empresas, instituições e cidadãos deixassem de cumprir as suas obrigações para com a sociedade: “Admito que os gases que saem do escape do meu automóvel possam estar acima do que é estipulado na lei, mas o que significa isso no meio dos cinco milhões de automóveis ligeiros que circulam em Portugal? Ou ao lado da Siderurgia Nacional? É absolutamente irrisório, portanto sinto-me dispensado de submeter o meu carro à inspecção periódica. E o IRS que a Autoridade Tributária me intima a pagar é uma fracção tão pequena das receitas do Estado que as contas deste não serão minimamente beliscadas se eu não entregar essa quantia. Vão antes importunar a Galp e a Jerónimo Martins, sim?”.

Emissões de CO2 por país (2019). As emissões per capita resultantes da queima de combustíveis fósseis (em toneladas/ano) são representadas no eixo vertical e a população do país é representada no eixo horizontal (em milhares de milhões); a área do rectângulo correspondente a cada país dá-nos as suas emissões totais; o código de cores traduz a evolução das emissões entre 2018 e 2019

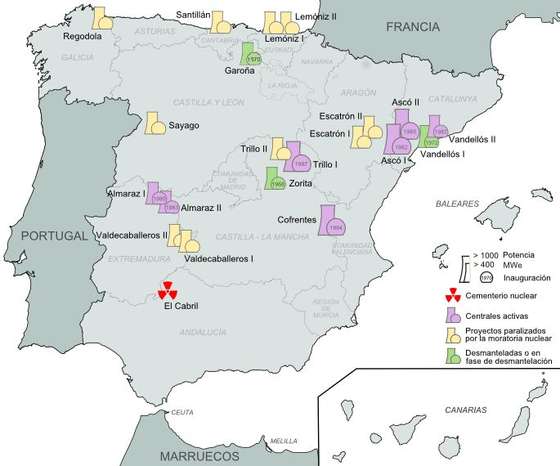

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, em Setembro de 2022, Álvaro Beleza afirmou que Portugal tem boas possibilidade de escapar à ameaça de recessão que paira presentemente sobre a economia mundial, por o país estar numa posição vantajosa em termos energéticos: “Não dependemos do gás como outros países europeus. Temos de acelerar o aproveitamento da energia solar e eólica. Teremos o hidrogénio. E acho que, em termos ibéricos, não podemos deixar o nuclear. Pelo menos, manter as centrais que temos e, porventura, ter mais. A energia nuclear vai ter um papel decisivo. É outra novidade desta crise. Temos de ter uma energia não intermitente, que garanta energia quando não há sol, água ou vento”.

As considerações de Beleza sobre energia nuclear são ambíguas: quando fala das “centrais que temos”, refere-se obviamente às centrais espanholas, que são as únicas da Península Ibérica, mas não se percebe, quando fala de “ter mais”, se pretende que Portugal também construa centrais nucleares ou se pretende que seja Espanha a fazê-lo – talvez a SEDES devesse enviar uns exemplares de Ambição: Duplicar o PIB em 20 anos ao Governo espanhol, para o colocar no bom caminho. Numa coisa tem Beleza razão: se os consumos de electricidade continuarem a aumentar, se a construção de novos parques solares e eólicos não progredir rapidamente, se prosseguir a tendência para que a precipitação na Península Ibérica se torne mais escassa e irregular, debilitando a produção hidro-eléctrica e se não for reforçada a conexão eléctrica da Península Ibérica ao resto da Europa, não restará alternativa ao país senão reactivar as centrais a carvão de Sines e do Pego e fiar-se nas centrais nucleares espanholas para complementar a produção de energia renovável.

Mapa da energia nuclear em Espanha

Se a SEDES propõe efectivamente que Portugal aposte na energia nuclear, deveria avançar desde já com uma proposta de localização da central ou centrais. É que se o país anda há 53 anos a discutir a localização do Novo Aeroporto de Lisboa e o leque de alternativas, em vez de se estreitar com o avançar do tempo e do debate, está cada vez mais amplo, imagine-se a baderna que seria a escolha da localização de algo tão visceralmente temido e odiado como uma central nuclear. A SEDES estará porventura dotada dos melhores especialistas em prospectiva e os seus membros saberão tudo sobre taxas de juro e benchmarking, mas parece desconhecer a realidade psicológica de Portugal: mal surgisse o mais leve rumor de um estudo prévio de localização de uma central nuclear, haveria um levantamento unânime da população, dos autarcas e das “forças vivas” num raio de 100 Km e o Governo não teria outro remédio senão recuar nas suas intenções. Para grande desgosto de Mira Amaral, em Portugal nunca será construída uma central nuclear, não porque estudos e argumentos técnicos, económicos e ambientais demonstrem a sua inviabilidade, mas porque está garantida, seja qual for a localização, a ferocíssima oposição das populações.

Manifestação anti-nuclear, Portugal

No trecho de Beleza acima citado, a parte mais desconcertante é a certeza que emana da frase “Teremos o hidrogénio”. Muitos políticos, economistas e futurólogos parecem ainda não ter percebido que o “hidrogénio” não é uma fonte de energia, é (ou melhor, poderá vir a ser) uma forma de energia, mais especificamente uma forma de armazenamento do eventual excesso de electricidade gerada a partir de fontes intermitentes (quando essas fontes são renováveis, o “hidrogénio” é designado como “verde”). A ideia de fazer de Portugal um grande exportador de “hidrogénio verde”, a partir do porto de Sines, que tem também vindo a ser entusiasticamente promovida por António Costa e pelo Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, não passa, para já, de “wishful thinking” (ver capítulo “O sonho de Sines” em A todo o vapor: A história da globalização que permitiu ao Ocidente dominar o mundo).

Para começar, não é ainda possível antever se o hidrogénio será largamente adoptado na Europa e resto do mundo como combustível, uma decisão que depende de muitos factores imponderáveis e que envolve uma profunda reconfiguração dos transportes, da indústria automóvel e das redes de abastecimento. Mas, a ser adoptado, cada país irá produzi-lo a partir do “excesso” das fontes energéticas de que dispõe e Portugal não tem (nem se antevê que venha a ter) condições especialmente favoráveis ou vantagens competitivas para a produção e distribuição de hidrogénio face, por exemplo, à Dinamarca, à Croácia ou à Bulgária. Na verdade, se até 2022 Portugal tem sido deficitário em energia eléctrica, tendo de a importar de Espanha, como pode ter-se a certeza de que, dentro de poucos anos, irá gerá-la em tal abundância que será capaz não só de satisfazer a procura interna, como a exportará em tão grande quantidade sob a forma de hidrogénio que essa actividade se tornará num dos esteios da economia nacional?

Para mais, uma vez que há grandes perdas de energia na electrólise da água para produzir hidrogénio e na combustão deste para voltar a gerar electricidade, o hidrogénio não será uma solução competitiva para todas as aplicações e circunstâncias, menos ainda se tiver de ser transportado a grande distância. Mesmo que Portugal se tornasse excedentário em energia eléctrica “verde”, não seria mais eficaz exportá-la sob essa forma? Nesse caso, o que seria prioritário seria reforçar as interconexões eléctricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa, não a construção de gasodutos. E, todavia, há quem fale do hidrogénio como se fosse o grande trunfo da economia portuguesa e como se fosse já um facto consumado.

Deve manter-se em aberto a possibilidade de o hidrogénio ter um papel na economia energética do futuro, mas, atendendo a que, por enquanto, é uma completa incógnita, a veemência com que alguns políticos e empresários o promovem parece resultar menos de uma visão de futuro assente em análises ponderadas do que da necessidade desesperada de que quem está ao leme de mostrar que tem uma ideia de rumo para um país que mete água e anda à deriva entre escolhos já há algum tempo.

O Hyundai Nexo (na foto) e o Toyota Mirai são dos dois únicos modelos de automóveis de passageiros movidos a hidrogénio em comercialização. E há uma boa razão para que Coreia do Sul e Japão tenham dado este passo solitário e tímido na direcção de uma “economia do hidrogénio”: devido às condicionantes geopolíticas, não possuem interconexões eléctricas com outros países

“Essa conversa das alterações climáticas…”

Finalmente, uma nota sobre a rejeição por Mira Amaral “dessa conversa das alterações climáticas”. As alterações climáticas não são uma “conversa”, nem um sonho mau que fez Greta Thunberg despertar a meio da noite banhada em suor, nem uma atoarda alarmista propagada por um secretário-geral da ONU que tenta compensar a sua impotência prática com discursos grandiloquentes, nem um espantalho atamancado por radicais para atacar o sistema capitalista e “pôr em causa a economia de mercado”. São uma realidade inquestionável.

Pode (e deve) discutir-se (com dados e argumentos racionais) o maior ou menor contributo da acção humana para essa realidade, a maior ou menor dimensão que se estima que essas alterações poderão assumir no futuro e a maior ou menor gravidade das consequências na economia, na sociedade, na geopolítica e nos ecossistemas, bem como o maior ou menor esforço a aplicar na sua mitigação, nomeadamente através de acordos internacionais para redução de emissões de gases com efeito de estufa. Mas reduzi-las a uma mera “conversa” é sinal de leviandade, cegueira ou falta de seriedade intelectual.