Índice

Índice

Quando foi confrontado pelo jornalista Carlos Daniel com o facto de Portugal ter sido ultrapassado, nos anos mais recentes, no PIB per capita, por quase todos os países que tinham aderido à União Europeia depois de Portugal e que tinham partido de um patamar de desenvolvimento económico mais baixo, António Costa começou por lançar uma granada de fumo e empreender manobras evasivas. Carlos Daniel, entendendo (correctamente) que a sua questão era pertinente, sobretudo quando colocada a alguém que governara o país nos cinco anos anteriores e ocupara diversos cargos ministeriais entre 1997 e 2002 e entre 2005 e 2007, voltou à carga e Costa respondeu: “A História explica isso”. E deu a entender que o assunto estava arrumado: “O que temos é de nos focar no futuro”.

A História tem costas larguíssimas e pode explicar imensas coisas, mas a frase “A História explica isso” não explica nada, caso contrário os cábulas poderiam recorrer a ela quando lhes fosse perguntado “Por que razão o Brasil se tornou independente?”, “O que levou à Grande Depressão?” ou “Como justifica que o Renascimento tenha tido origem em Itália?”. Porém, os primeiros-ministros e os candidatos a primeiro-ministro não têm para com os jornalistas e moderadores de debates as mesmas obrigações que um aluno tem para com um professor ou uma prova de avaliação de conhecimentos e António Costa furtou-se a prestar mais esclarecimentos sobre o passado e refugiou-se no futuro.

Poderá argumentar-se que o contexto da pergunta de Carlos Daniel, num debate para as eleições legislativas, a 17 de Janeiro de 2022, que reuniu os nove líderes dos partidos com representação parlamentar, envolvia sérias limitações de tempo que não permitiriam desenrolar o longo fio que justificaria o medíocre desempenho económico de Portugal ao longo do século XX. Explicar a origem da desigualdade de riqueza entre as nações é assunto de grande complexidade e tem sido objecto de numerosas obras – não por acaso, aquele que é visto como o texto fundador da economia moderna, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), de Adam Smith, versa precisamente esse tema.

Agora chegou a vez do economista israelita Oded Galor (n.1953), professor na Universidade de Brown, apresentar a sua visão sobre este assunto sempre actual, em A jornada da humanidade: As origens da riqueza e da desigualdade, que foi publicado originalmente em 2022 e editado em Portugal, com louvável presteza, pela Lua de Papel, com tradução de João Carlos Silva.

“A Jornada da Humanidade: As Origens da Riqueza e da Desigualdade”, de Oded Galor (Lua de Papel)

As causas da desigualdade no desenvolvimento

Entre os muitos livros que têm vindo a dar contributos válidos para a elucidação das dinâmicas de crescimento económico de diferentes países e regiões ao longo da História, há dois, surgidos quase simultaneamente, que se destacam pelo seu brilhantismo: A riqueza e a pobreza das nações (1998), de David Landes (que, como pode presumir-se pelo título, toma como referência a obra seminal de Adam Smith), e Armas, germes e aço: Os destinos das sociedades humanas (1997), de Jared Diamond. Os dois livros complementam-se, pois Diamond (cuja formação e carreira inicial foi feita nas ciências biológicas) cobre a história do Homo sapiens desde a fase de caçador-recolector até à viragem dos séculos XV-XVI, enquanto Landes (um economista) traça a história económica das nações da viragem dos séculos XV-XVI até ao final do século XX (sobre os livros de Landes e Diamond e outra bibliografia relevante sobre o tema, ver As zebras não são cavalos com riscas).

Galor não menciona a obra de Landes, mas sustenta parte da sua argumentação nas teses de Armas, germes e aço e também convoca o recomendável Porque falham as nações: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza (2012), de Daron Acemoglu & James A. Robinson, que mostra como as instituições políticas e económicas podem explicar diferenças no desempenho económico dos países – o exemplo mais flagrante é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que têm condições biofísicas e posição geográfica similares, cujos habitantes têm a mesma herança genética, a mesma língua, o mesmo substrato cultural e as mesmas tradições, mas cuja história divergiu abruptamente a partir de 1945, com o resultado de o PIB per capita da Coreia do Sul ser, em 2020, de 32.000 dólares e o da Coreia do Norte de 600 dólares (estimativas da ONU). Entre 1945 e 1989, também a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã foram uma demonstração (um pouco menos extrema) de como diferentes instituições políticas e económicas impostas a diferentes partes de um país até então homogéneo podem conduzir rapidamente a grandes divergências.

A Península da Coreia à noite, numa imagem de 2012 da NASA: O único foco luminoso relevante na Coreia do Norte corresponde a capital, Pyongyang

A encruzilhada em que tomámos o caminho errado

Embora a divergência entre países resulte da complexa interacção de múltiplos factores, cuja relevância relativa vai variando ao longo do tempo, por vezes é tentador identificar decisões ou eventos singulares que funcionam como ponto de viragem na história. Por exemplo, Alexandre Herculano atribuiu, em 1871, no discurso “Causas da decadência dos povos peninsulares”, o declínio de Portugal e Espanha a partir do século XVI aos éditos de 1492 (em Espanha) e 1496 (em Portugal) que determinaram a expulsão de “judeus e mouros, raças inteligentes, industriosas, a quem a indústria e o pensamento peninsulares tanto deveram” (ver Regresso a Sefarade: A atribulada história dos judeus ibéricos).

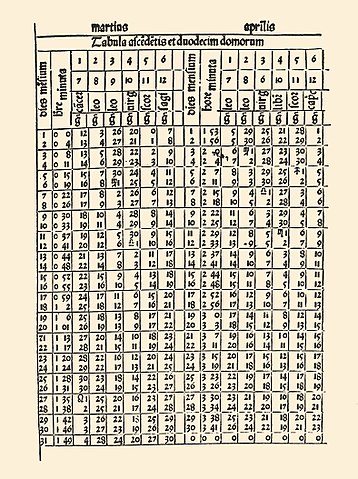

Se nessa dupla expulsão houvesse que seleccionar um único exemplo para ilustrar como a decisão dos monarcas ibéricos representou um “tiro no pé”, dificilmente se encontraria alguém melhor do que o judeu Abraham Zacut (1452-1515), um dos expoentes da matemática e astronomia do seu tempo, nascido em Salamanca. Os contributos científicos de Zacut foram cruciais para colocar Portugal e Espanha na vanguarda da Europa – entre eles estão um novo tipo de astrolábio, especificamente concebido para medir a latitude em embarcações, e o Ha-hibbur ha-gadol (O Grande Livro), uma colecção de 65 tabelas astronómicas que constituiu um precioso auxílio à navegação em mar alto. O Ha-hibbur ha-gadol foi elaborado entre 1470 e 1478 e traduzido para espanhol em 1481 e para latim em 1496 (ano em que surgiu uma nova versão castelhana, o que atesta o interesse suscitado pela obra). A versão latina, com o título Tabulae tabularum celestium mottum sive Almanach perpetuum (Livro de tabelas dos movimentos celestes ou Almanaque Perpétuo), foi impressa em Leiria pelo judeu Samuel d’Ortas e foi traduzida para latim por José Vizinho, um judeu natural na Covilhã, que fora aluno de Zacut e se tornara médico e conselheiro de João II de Portugal. Foi na corte de João II que Zacut buscou refúgio após o édito de expulsão de 1492, mas o ano em que a sua obra foi publicada em Portugal foi também quando Manuel I promulgou o édito de expulsão dos judeus, o que fez com que Zacut acabasse os seus dias em Damasco.

Talvez fosse ao cruel e insensato édito de 1496 que António Costa se referia quando disse que “a História explica” – após cinco anos a imputar o fraco desempenho económico de Portugal ao governo de Pedro Passos Coelho, terá quiçá concluído que as culpas tinham raízes mais antigas.

Página de Tabulae tabularum celestium mottum sive Almanach perpetuum (Livro de tabelas dos movimentos celestes ou Almanaque perpétuo), de Abraham Zacut

Aparentemente, há muita gente a concordar com Herculano em que a expulsão dos judeus foi o maior erro da História de Portugal, o que explicaria que a ideia insensata de oferecer uma reparação aos supostos descendentes dos expulsos tenha obtido acolhimento entusiástico dos deputados portugueses. Pior ainda foi a concretização escolhida para essa retribuição – conferir nacionalidade portuguesa a quem quer que “provasse” (uma vintena de gerações depois) descender de judeus portugueses expulsos pelo édito de Manuel I. E como as condições para essa “prova” que foram estipuladas no aditamento de 2013 à Lei da Nacionalidade eram de uma largueza e permissividade extraordinárias, afluíram dezenas de milhar de pedidos de naturalização vindos de pessoas a quem os nomes de Afonso Henriques e Luís de Camões nada diziam, mas que viam grande vantagem em possuir um passaporte de um país da União Europeia.

Tal como era perfeitamente previsível, este regime de atribuição de nacionalidade ao desbarato revelou-se atreito a abusos e fraudes, de que resultou alguns “certificadores” estarem hoje sob investigação judicial e as regras de “certificação” terem sido ligeiramente apertadas. No interim, a nacionalidade portuguesa foi atribuída a 57.000 alegados descendentes de judeus sefarditas, entre os quais se conta o oligarca russo-israelita Roman Abramovich, que já era o 11.º homem mais rico da Rússia e o 2.º mais rico de Israel e cuja fortuna de 14.000 milhões de euros fez dele, instantaneamente, o homem mais rico de Portugal, a grande distância da 2.ª posição, ocupada por Maria Fernanda Amorim e família, com 4500 milhões de euros.

O filósofo holandês Baruch Spinoza (1632-1677), por pintor anónimo, c.1665. Spinoza, um dos mais proeminentes e influentes pensadores europeus do seu tempo, descendia de judeus expulsos de Portugal

Se for correcta a tese de Herculano de que Portugal se prejudicou gravemente a si próprio ao expulsar do país a sua elite intelectual, financeira e tecnológica (beneficiando os países e regiões que os acolheram, como a Holanda, a Itália e o Império Otomano), a naturalização de Abramovich pode ser vista como uma correcção tardia dessa infortunada decisão. E uma vez que as medidas tomadas nas últimas décadas por sucessivos governos para tirar Portugal da “cauda da Europa” se têm mostrado ineficazes, talvez uma solução para o enriquecimento – estatístico – do país passe por oferecer a nacionalidade portuguesa a todos os milionários e bilionários que a solicitem, independentemente dos seus vínculos a Portugal. Muito provavelmente, tal não trará mudanças significativas à economia e à sociedade portuguesas, mas o orgulho pátrio dilatar-se-á quando da divulgação da lista de pessoas mais ricas da revista Forbes.

Vendo bem, seria uma medida em perfeita consonância com a estratégia adoptada por Portugal a partir da segunda década do século XXI: concessão de “Vistos Gold”, ou, mais formalmente, “autorizações de residência para actividade de investimento a estrangeiros exteriores à União Europeia”; isenção de tributação de rendimentos a reformados provenientes de países europeus mais abastados; regime fiscal generoso para “residentes não habituais” com profissões consideradas de “alto valor acrescentado” (nem precisam de passar cá muitos dias, basta serem donos de uma habitação); isenção de tributação de rendimentos sobre operações envolvendo cripto-moedas (a mais recente e extrema modalidade do capitalismo de casino).

Não tendo tido grande sucesso nas duas vias mais usuais para alcançar a prosperidade – diminuir o número de pobres ou fomentar o crescimento de ricos – Portugal descobriu uma terceira via: aliciar ricos de outras paragens. E eles têm respondido aos incentivos afluindo ao país em número crescente (levando a que o país tenha ganho a alcunha de “a Florida da Europa”), embora finjam que vêm por outros motivos. Gostam de dizer, como o designer-estrela pop Philippe Starck, que se apaixonaram por “um dos últimos locais do mundo onde as pessoas ainda têm um sentido de humanidade. É um lugar onde há pessoas cheias de bondade, generosidade, honestidade e uma profunda amizade”. Não, Sr. Starck, o que vê nos olhos dos portugueses não é humanidade, bondade ou amizade, é necessidade, uma desesperada necessidade do seu dinheiro, já que perdemos o segredo da multiplicação da riqueza algures no século XVI e nunca mais conseguimos recriar a fórmula. Portanto, resignámo-nos a ser os jardineiros, os caseiros, as empregadas de limpeza, os moços de estrebaria, os técnicos de piscinas, os encarregados de manutenção, os copeiros, os empregados de mesa, os passeadores de cães, os agentes imobiliários, os “fixers” dos estrangeiros com posses que se “apaixonam por Portugal”.

Eclipse, um dos dois super-iates do bilionário português Roman Abramovich. Tem 162 m de comprimento e vale 340 milhões de euros; o outro, o Solaris, tem 139 m de comprimento; Abramovich já foi proprietários dos iates Pelorus (115 m), Sussurro (50 m), Ecstasea (85 m), Le Grand Bleu (112 m) e Luna (115 m), mas compreende-se que se tenha desfeito deles: eram acanhados

Inovação tecnológica e recursos naturais

Galor não menciona a expulsão dos judeus da Península Ibérica, mas chama a atenção para outro evento singular, quase contemporâneo, que poderá ter contribuído para o início do declínio de outra super-potência: o Império Otomano. Enquanto na Europa a imprensa de tipos móveis desenvolvida por Gutenberg desencadeou, na segunda metade do século XV, uma verdadeira revolução na difusão e preservação do conhecimento, em 1485, “o sultão otomano publicou um edital a proibir a impressora de tipos móveis em escrita árabe, uma tentativa para aplacar os receios da influente elite religiosa de perder o monopólio sobre a disseminação dos conhecimentos da religião – e, em menor grau, dos escribas, que sofreriam com a concorrência”.

A esta explicação de natureza corporativa para a proibição da imprensa mencionada por Galor há que acrescentar, pelo menos, duas outras (não exclusivas): naquela época, a caligrafia tradicional árabe era uma arte de grande prestígio; e o alfabeto árabe punha mais problemas à incipiente tecnologia tipográfica do que o alfabeto latino. Galor também não dá uma verdadeira medida da rejeição da imprensa pelo Império Otomano: esta não se ficou pela simples interdição, punida com multa e apreensão do equipamento – em 1515 o sultão Selim I estipulou que a pena para quem ousasse imprimir textos em árabe era a morte. A interdição não abrangia, porém, textos em línguas que não o árabe, pelo que em 1493 surgiu em Thessaloniki (Salónica) a primeira tipografia de tipos móveis do mundo otomano, produzindo exclusivamente textos em hebraico – não por acaso, o impressor era um judeu sefardita que fora expulso de Espanha no ano anterior.

Esta atitude do poder otomano levou a que “só em 1772, ao fim de séculos a usar uma tecnologia de impressão ultrapassada, é que os otomanos autorizaram a abertura da primeira gráfica com caracteres árabes” – a data indicada por Galor é discutível, já que várias fontes indicam que foi em 1727 que Ibrahim Müteferrika (1674-1745), um proeminente diplomata, teólogo e erudito otomano (nascido na Hungria, raptado pelos turcos aos 16 anos e vendido como escravo), terá criado em Istambul a primeira oficina tipográfica com caracteres árabes. A primeira obra editada por Müteferrika foi um dicionário de árabe-turco em dois volumes; em 1728, Müteferrika deu outro passo pioneiro, ao imprimir o primeiro livro de mapas do mundo islâmico, a Geografia Universal (Cihannuma) de Katip Çelebi.

Mapa do Oceano Índico e do Mar da China, incluído na Geografia Universal de Katip Çelebi, publicada em 1728 por Müteferrika

Minúcias à parte, não há dúvida de que a desconfiança do Império Otomano em relação a esta tecnologia que a Europa abraçara entusiasticamente teve sérios efeitos negativos a longo prazo. Mesmo depois de a impressão em caracteres árabes ter sido autorizada, ficou sujeita a uma “supervisão rigorosa”, levando a que fossem publicados poucos títulos e as tiragens fossem limitadas. Conclui Galor que “esta barreira pode ser uma das razões pelas quais a taxa de alfabetização no Império Otomano não era de mais do que 2 a 3% da população total no início do século XVIII”.

A verdade é que os países nascidos da dissolução do Império Otomano tiveram todos pífios desempenhos no plano económico, até que se percebeu que sob as areias estéreis de alguns deles existiam imensas reservas de uma substância negra e viscosa que seria o combustível da Segunda Revolução Industrial. Sem ela, é provável que Qatar, Oman, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Arábia Saudita ainda hoje estivessem ao lado do vizinho Yemen, que não foi bafejado na lotaria de distribuição do petróleo, no pelotão dos países mais pobres do mundo.

Daqui podem tirar-se duas conclusões:

1) um golpe de sorte na lotaria dos recursos naturais pode permitir recuperar atrasos de séculos em termos de prosperidade;

2) é difícil prever o potencial de crescimento de um país com base nos seus recursos e capacidades presentes, uma vez que, à medida que a tecnologia evolui (e esta evolução é cada vez mais rápida), muda a relevância dos factores que determinam o desempenho económico.

4 de Março de 1938: Petróleo jorra do poço Dammam n.º 7, na Arábia Saudita. Já tinham sido descobertas substanciais reservas de petróleo na Pérsia (hoje Irão) em 1908, e no Iraque em 1927, mas só em 1938 se confirmou a sua existência na Arábia Saudita

Veja-se o caso do lítio: foi pouco valorizado durante a primeira metade do século XX, tendo apenas algumas aplicações industriais e farmacêuticas (como anti-depressivo); foi alvo de um incremento de interesse durante a II Guerra Mundial, devido ao seu uso em graxas lubrificantes para motores de avião; viu a sua procura aumentar fortemente quando se tornou num ingrediente das bombas de hidrogénio; e o término da Guerra Fria, levando ao congelamento (e até ao desmantelamento parcial) dos arsenais de armas nucleares, fez com que a maior parte das minas de lítio encerrassem. Quando David Landes e Jared Diamond escreveram os seus livros, é improvável que algum especialista em economia e prospectiva elencasse as reservas de lítio de um país como factor decisivo de desenvolvimento, mas em 2022 a aposta na mobilidade eléctrica, que requer baterias que usam grande quantidade de lítio, há sinais de que poderá ser um dos recursos mais cobiçados do século XXI (só no último ano e meio o preço do carbonato de lítio no mercado internacional aumentou 500%).

Claro que há países cuja dinâmica de crescimento é tão pujante que podem dar-se ao luxo de menosprezar os recursos naturais: é o caso de Portugal, onde populações, ambientalistas e autarcas conseguiram interditar a prospecção de combustíveis fósseis e estão agora empenhados em travar a exploração de lítio.

Presos na “armadilha malthusiana”

Um dos principais contributos de Galor para a compreensão do desenvolvimento das sociedades humanas está na forma como estas conseguiram escapar da “armadilha malthusiana”. Galor sintetiza assim a teoria demográfica exposta por Thomas Malthus no Ensaio sobre o princípio da população (1798): “um aumento de recursos (colheitas agrícolas, capturas pesqueiras e os produtos das caçadas e recolecções) faz com que as populações, impelidas pela predisposição biológica, cultural e religiosa para se reproduzirem, tenham um maior número de descendentes que sobrevivem, ao mesmo tempo que a mortalidade infantil desce, numa relação directa com uma alimentação melhor”; porém, “o crescimento da população provoca uma queda nas condições de vida sempre que há um espaço vital limitado”.

Thomas Malthus (1766-1834), por John Linnell (1834)

Resulta daqui que os “avanços tecnológicos e uma maior produtividade agrícola conduziram, no essencial, a populações maiores, mas não mais ricas”, o que explica que, nas vésperas da Revolução Industrial, apesar de um longo historial de inovações tecnológicas, os salários médios em Paris, Madrid ou Nápoles não diferissem muito dos que eram praticados nos impérios babilónico e assírio ou no Egipto no tempo do Império Romano, e o mesmo acontecia com a esperança média de vida. “Passados quase 300.000 anos após o aparecimento do Homo sapiens, os rendimentos per capita estavam muito pouco acima do mínimo necessário para a sobrevivência, as pestes e fomes abundavam, um quarto dos bebés não chegava ao primeiro aniversário, as mulheres morriam frequentemente no momento do parto e a esperança média de vida raramente excedia os 40 anos”.

Pedintes, quadro atribuído ao flamengo Abraham Willemsens (c.1605-1672)

Driblando Malthus e Marx

A maior parte dos historiadores aponta como característica mais marcante da Revolução Industrial a inovação tecnológica e o fervilhar de “ideias propostas […] por filósofos, escritores e cientistas europeus [que] faziam uma revisão radical dos conceitos colectivos da natureza humana, da sociedade e do cosmos”. Segundo Galor, esta inovação febril teve os efeitos de alterar os propósitos da educação, de a massificar e de a colocar “no lugar central do processo de desenvolvimento económico”, o que o leva a concluir que a transformação da educação ocorrida durante a Revolução Industrial talvez sido um fenómeno mais significativo e duradouro do que a mecanização dos processos de fabrico.

Até então, a esmagadora maioria do trabalho executado pelo mundo fora requerera sobretudo mão-de-obra indiferenciada e “estática”, isto é, a quem se pedia apenas a execução de tarefas repetitivas, mas a Revolução Industrial delegou nas máquinas parte do trabalho que requeria força bruta, gestos mecânicos e pouco discernimento e passou a exigir trabalhadores qualificados e versáteis capazes de se ajustar às novas e mais complexas tarefas associadas a um ambiente tecnológico em “mudança rápida”.

Na perspectiva de Galor, quer a classe operária quer os capitalistas terão percebido a importância do “investimento na educação e nas competências da força de trabalho” e pressionaram a classe política a apostar na educação dos filhos dos trabalhadores, até porque parte do trabalho mais simples e rudimentar, que dantes era executado por crianças, fora assumido por máquinas, diminuindo o valor do trabalho infantil.

Crianças trabalhando numa mina: Gravura de The white slaves of England (1853), de John C. Cobden

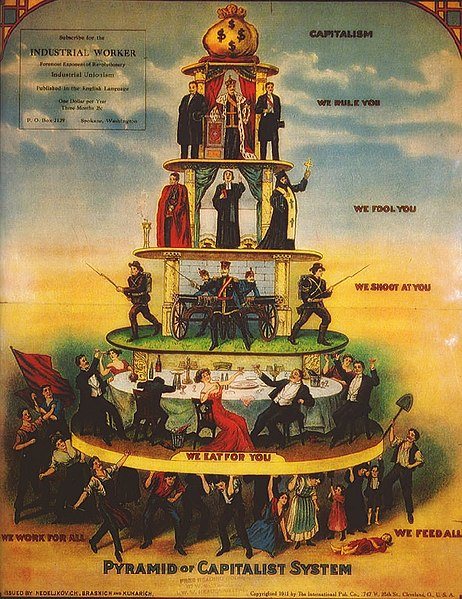

Esta alteração na forma como a educação era encarada permitiu, segundo Galor, escapar não só à “armadilha malthusiana” como à “ameaça comunista”. Karl Marx previra que “a Revolução Industrial causaria uma erosão na importância do capital humano, permitindo aos proprietários dos meios de produção explorarem os trabalhadores de forma mais agressiva”, o que acabaria por levar as massas oprimidas e exploradas a sublevarem-se. Porém, “em vez de uma revolução comunista […], a industrialização desencadeou uma revolução na educação em massa […] Os salários dos trabalhadores começaram a aumentar e, no fim, começou a esfumar-se a ameaça do conflito de classes – que era o coração pulsante do marxismo”.

“A pirâmide do sistema capitalista”, adaptação americana de 1911 de um panfleto russo de c.1901, atribuído a “Nedeljkovich, Brashich & Kuharich”; a versão americana foi publicada no jornal Industrial Worker, editado em Cleveland pela organização sindical Industrial Workers of the World

Com a Revolução Industrial e a massificação da educação, veio a Transição Demográfica: “as novas oportunidades” que se abriam aos operários qualificados e versáteis levou o pais a ter menos filhos e “a investir uma parcela mais elevada dos seus rendimentos na educação” daqueles. E, uma vez que muitos trabalhos tinham, com o advento da mecanização, deixado de requerer a força de um homem, o fosso salarial entre homens e mulheres estreitou-se, incentivando mais mulheres a entrar no mercado de trabalho – o que, por sua vez, aumentou os incentivos a manter a dimensão das famílias reduzida, já que uma mulher que trabalhasse fora de casa seria incapaz de cuidar de uma prole numerosa.

A massificação da educação associado à Revolução Industrial trouxe, portanto, a queda das taxas de natalidade, “cortando a associação positiva persistente entre crescimento económico e taxas de natalidade”, o que permitiu que “nos últimos 200 anos, os níveis de vida [dessem] um salto em frente sem precedentes”. Por outras palavras, “foi o declínio da fecundidade que abriu as mandíbulas da armadilha malthusiana e anunciou o nascimento da era moderna do crescimento sustentado”.

É uma história bonita e edificante, própria para um filme de Natal para a família, com os capitalistas oitocentistas a persuadir os governantes a abolir o trabalho infantil e instituir a educação gratuita das massas, mas a realidade da Revolução Industrial foi algo diversa: pautou-se por exploração de trabalhadores, empregou quantidades maciças de trabalho infantil e a educação proporcionada aos filhos dos operários raramente ia além dos rudimentos de escrita, leitura e aritmética, pelo que aos nove ou dez anos já podiam ingressar a tempo inteiro nas fábricas e nas minas.

Crianças trabalhando numa forja, França, c.1865

A primeira legislação a regular o trabalho infantil, os Factory Acts britânicos de 1802 e 1819, limitou o trabalho infantil a “apenas” 12 horas por dia e apenas na indústria têxtil e, de qualquer modo, foi, em geral, ignorada pelos empregadores. Na segunda metade do século XIX surgiu alguma pressão contra o trabalho infantil pela parte dos sindicatos, menos por razões humanitárias do que por as crianças, que recebiam remunerações que podiam ser apenas 10 a 20% das dos trabalhadores adultos, serem vistas como concorrência desleal. De qualquer modo, na Grã-Bretanha e noutras nações industrializadas (como os EUA) o trabalho infantil em regimes de 12 horas por dia era comum ainda nas primeiras décadas do século XX. Galor poderá argumentar que a condição infantil no meio rural e nas cidades do mundo pré-industrial era ainda mais precária e penosa do que nas cidades da Revolução Industrial, mas é pouco honesto apresentar o quadro simplista que pinta em A jornada da humanidade.

De qualquer forma, a sua tese de que a Revolução Industrial foi a principal causa da instituição da educação compulsiva das crianças tem um sério engulho: como explicar que a Grã-Bretanha, a pioneira da Revolução Industrial, só tenha instituído a educação compulsiva em 1880, muito depois de países que só muito tardiamente se industrializaram, como a Grécia (1834), Portugal (1844) e Espanha (1857)?

As condições de trabalho na Grã-Bretanha da Revolução Industrial eram tão duras, para crianças e adultos, que levaram ao aparecimento de obras como The white slaves of England (1853), de John C. Cobden, que proclamava ter por propósito “provar que a oligarquia que hoje é dona da Grã-Bretanha é a melhor amiga da escravatura humana e que o seu sistema é o mais bárbaro e destrutivo […] e que instituições que quase todos os outros países civilizados já aboliram e que estão completamente obsoletas, continuam em vigor nas Ilhas Britânicas e nas suas possessões”.

Outro facto que contraria a tese de Galor é a difusão e persistência dos “breaker boys” na indústria extractiva: estes trabalhadores – quase sempre rapazinhos – tinham por missão quebrar manualmente, com martelos, o carvão em bocados mais pequenos, remover impurezas e separar os bocados de carvão por classes de tamanho. Apesar de ser uma tarefa pouco sofisticada (e extremamente danosa para a saúde), continuou a ser executada por rapazes e assim continuou a ser até à década de 1920. E em que países foi o recurso a “breaker boys” mais frequente e prolongado? Precisamente nos dois países que estiveram na vanguarda da industrialização, Grã-Bretanha e EUA.

“Breaker boys”, South Pittston, Pennsylvania, fotografia de 1911 por Lewis Hine, cujo formidável trabalho de documentação das condições de trabalho na viragem dos séculos XIX/XX desmente quem hoje pretende fazer o “branqueamento” da Revolução Industrial

Galor também omite um outro interesse, pouco altruísta, dos donos das fábricas e minas na implementação da educação compulsiva: a escola não ministra apenas conhecimentos, também habitua os alunos a cumprir horários, a estar sentados em silêncio, a acatar ordens, a submeter-se a uma figura de autoridade, a aceitar ser punidos quando infringem regras ou não cumprem os desempenhos que deles se esperam, a entrar e sair de salas ordeiramente ao toque de uma campainha, a executar tarefas em grupo. Sob o pretexto de providenciar educação aos filhos das classes baixas, formatavam-se crianças para uma futura vida como operários pontuais, disciplinados e dóceis.

Há também que notar que, ao contrário do que Galor dá a entender, a instituição da educação maciça das crianças não as libertava automaticamente do trabalho – o dia tem 24 horas e muitos pais contavam que as crianças desempenhassem tarefas produtivas fora do horário escolar, sobretudo nas zonas rurais, em que as jornadas de trabalho não tinham a rigidez de horários do mundo fabril e em que os benefícios de proporcionar educação aos filhos eram menos evidentes, dadas as escassas oportunidades de empregos bem remunerados e ascensão social. Nalguns países, como os EUA, as escolas públicas das zonas rurais tinham menos dias de aulas por ano do que as escolas das zonas urbanas e o seu calendário de férias estava organizado de forma a libertar as crianças nos períodos do ano em que os trabalhos agrícolas requeriam mais braços (como nas colheitas, tradicionalmente em Setembro e Outubro).

A conjugação de estudo e trabalho levava a que muitas crianças, exaustas, adormecessem na sala de aulas e pouco proveito tirassem da escola – um problema que regressou em força no século XXI, agora motivado pelas sessões nocturnas de vídeo-jogos e TikTok.

A crise ambiental: Um optimismo assente em falácias

A Revolução Industrial permitiu escapar à “armadilha malthusiana”, mas, ao mesmo tempo, admite Galor, “criou as condições para o alarmante impacto da humanidade no ambiente”. Todavia, após analisar (com aterradora superficialidade) a presente crise ambiental, Galor defende que o crescimento económico não é incompatível “com a preservação do ambiente natural da Terra”, argumentando que “análises de dados de diversos países sugerem que […] uma região com 50 milhões de pessoas e um rendimento per capita de 10.000 dólares emite significativamente mais carbono que uma região com 10 milhões de pessoas e um rendimento per capita de 50.000 dólares, apesar de as duas terem exactamente o mesmo rendimento agregado”. E conclui daqui que “isto implica que o crescimento económico alimentado por um declínio das taxas de fecundidade […] permitiria uma redução significativa no nível projectado das emissões de carbono”.

Acontece que esta argumentação enferma de várias falácias:

Galor não especifica que “estudos” e que regiões/países estão na base da comparação acima, nem o que entende por “significativamente mais” (10%, 50%, 100%?). Mesmo que seja possível seleccionar um par de regiões/países que validem a sua asserção, tal não significa que seja uma regra, uma vez que as combinações de população, rendimento per capita e emissões de carbono são muito variáveis. O Qatar tem um PIB per capita ligeiramente inferior ao da Suíça (84.500 contra 96.400 dólares, dados de 2020 do Fundo Monetário Internacional), mas tem uma emissão per capita de CO2 de 37 toneladas/ano, enquanto a Suíça se fica por 1/10 desse valor.

É um facto que a adopção de tecnologias sofisticadas e novos materiais, a optimização e racionalização de processos industriais, o investimento em redes de transportes públicos, a reciclagem, a co-geração, as redes eléctricas inteligentes, entre outras medidas, permitiram a algumas economias avançadas, aumentar a eficiência e produzir mais riqueza com igual (ou até menor) dispêndio de energia e matérias-primas e menores emissões de poluentes. Porém, esses progressos estão longe de poder ser vistos como “regras”.

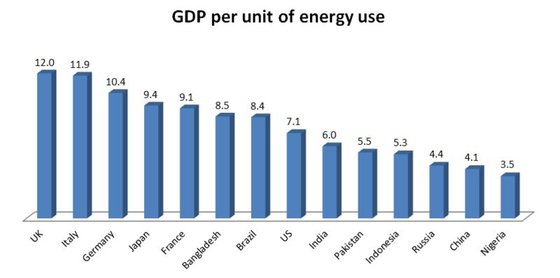

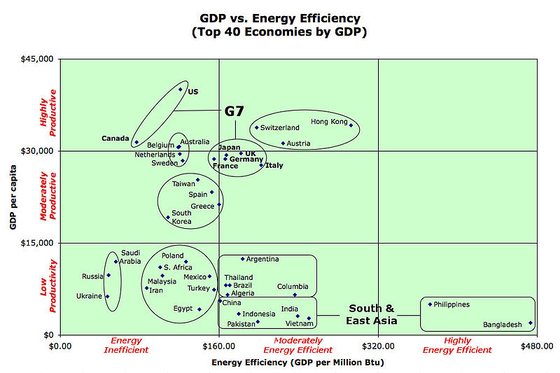

Para simplificar a análise, centremo-nos no factor “consumo de energia”, que na maior parte dos países, está (ainda) directamente correlacionado com as emissões de CO2. O indicador usualmente empregue para medir a ineficiência energética de uma economia é a intensidade energética, que corresponde às unidades de energia consumidas para produzir uma unidade de PIB, embora por vezes também se recorra à grandeza inversa, a eficiência energética do PIB, que corresponde à riqueza produzida por unidade de energia consumida. Porém, não é verdade que a eficiência energética aumente à medida que o rendimento per capita aumenta, como comprovam os gráficos abaixo (os dados já têm alguns anos, mas servem para transmitir a ideia geral).

O primeiro gráfico representa a eficiência energética de algumas das principais economias e mostra que os EUA, uma das mais avançadas economias do mundo, têm uma eficiência energética inferior à do Brasil ou do Bangladesh.

Eficiência energética: PIB (em dólares, paridade de poder de compra) por quilograma de petróleo equivalente consumido, dados de 2011

O segundo gráfico, que representa a relação entre PIB per capita e eficiência energética do PIB, permite perceber que, entre os “países ricos”, a Áustria tem um rendimento per capita similar ao da Austrália, mas consome muito menos energia para gerar esse rendimento, e o mesmo pode dizer-se, entre os países “pobres”, das Filipinas em relação ao Egipto. E salta à vista que a esmagadora maioria dos países com elevados PIBs per capita se situam no quadrante da eficiência energética baixa ou na zona menos favorável do quadrante da eficiência energética moderada e não há um único no quadrante da eficiência energética elevada.

PIB per capita, no eixo vertical, em dólares, e eficiência energética do PIB, no eixo horizontal, em dólares por milhão de BTUs; dados de 2005 para as 40 maiores economias mundiais. Nota: um milhão de BTU (British thermal units) equivale a 0.025 toneladas de petróleo equivalente (TPE, ou TOE, na sigla inglesa)

● O gráfico acima nada tem de surpreendente, pois a tendência é para que os países com maior rendimento per capita tenham também maior consumo de energia e recursos per capita e maior produção de poluentes e resíduos per capita. E os países pobres, ao ascender ao patamar de consumo dos países ricos, acabam por também ascender a um patamar superior de delapidação de recursos e produção de resíduos; no processo, por efeito de desacoplamento entre crescimento económico e taxas de natalidade, o ritmo de crescimento da população destes países irá abrandar e, depois, estabilizar, mas não irá, por certo, sofrer uma quebra abrupta.

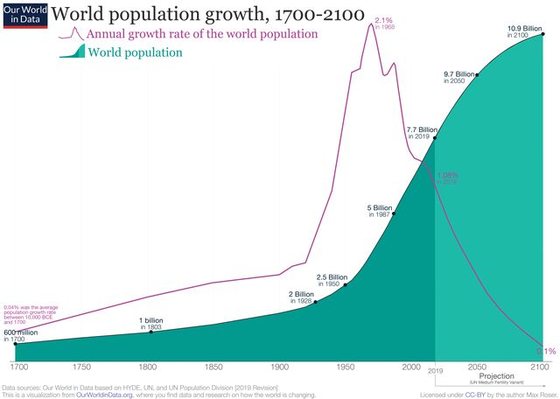

O gráfico abaixo torna mais explícita esta dinâmica: apesar de a Transição Demográfica já estar em curso também nos países menos desenvolvidos e de a taxa de crescimento populacional (a roxo), após ter registado um pico de 2.1% em 1968, ter caído para metade em 2019 e se prever que mantenha a trajectória de forte declínio, atingindo uns meros 0.1% em 2100, tal não impedirá que o número de habitantes do planeta (a verde) continue a aumentar e que os 7700 milhões de habitantes de 2019 passem a 10.900 milhões em 2100. Galor não faz qualquer menção a projecções de crescimento populacional, talvez por contradizerem as suas teorias simplistas.

Evolução da população mundial entre 1700 e 2100, segundo estimativa de 2019 de Our World in Data

Daqui resulta que, se um país progredir de “pobre” para “rico” e fizer a consequente “transição demográfica”, num horizonte de 50 anos, não só a sua população será maior em 2050 do que em 2000, como o seu consumo total de energia e recursos per capita será maior em 2050 do que em 2000, mesmo que se tenha tornado mais eficiente no uso de energia e recursos (o que está longe de estar garantido). A argumentação de Galor está concebida para induzir no leitor a ideia de que o progresso tecnológico e a Transição Demográfica irão converter um país pouco desenvolvido que, em 2000, tinha, digamos, 50 milhões de habitantes, rendimento per capita de 10.000 dólares e emissões de 2 toneladas de CO2 per capita, gerando emissões totais de 100 milhões de toneladas de CO2/ano), num país desenvolvido que, em 2050, terá 10 milhões de habitantes, rendimento per capita de 50.000 dólares e emissões de (digamos) 7 toneladas de CO2 per capita, ou seja, produzindo emissões totais de 70 milhões de toneladas de CO2/ano. Porém, é mais provável que, em 2050 o dito país tenha uma população estabilizada nos 75 milhões de habitantes, com um rendimento per capita de 50.000 dólares e emissões de 7 toneladas de CO2 per capita, gerando emissões totais de 375 milhões de toneladas de CO2/ano).

● Para que as alterações climáticas não tenham repercussões negativas nos ecossistemas naturais, nas cidades e infra-estruturas litorais e insulares, no abastecimento de água, na agricultura e na saúde e bem-estar humanos não basta conseguir que as emissões globais de carbono parem de crescer. Não basta que as emissões globais de carbono estabilizem, pois isso significaria que a concentração de CO2 na atmosfera continuaria a aumentar a um ritmo sem precedentes. Não basta sequer que as emissões globais de carbono diminuam um pouco – o que até hoje nunca aconteceu, salvo, episodicamente, por ocasião de crises económicas, pandemias e guerras, e logo foi seguido por uma retoma da subida. As emissões teriam de descer até zero, alcançando a tão propalada “neutralidade carbónica, que, face ao nosso voraz estilo de vida, é uma utopia. Mas mesmo um objectivo mais modesto, como a diminuição das emissões globais para o nível de 1960, significaria que a diminuição de emissões dos países desenvolvidos teria de ser consistentemente superior ao aumento expectável das emissões dos países menos desenvolvidos, que, compreensivelmente, aspiram a ascender ao patamar do mundo ocidental em termos de bem-estar e consumo.

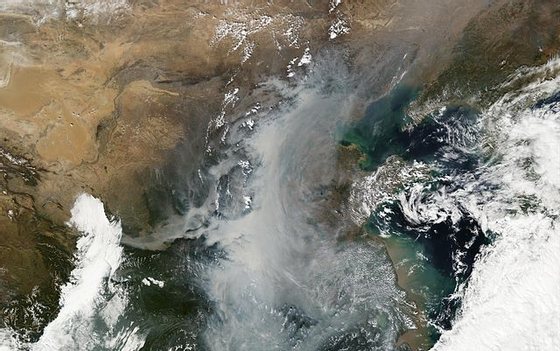

● Alguns países desenvolvidos da Europa registaram nas últimas duas ou três décadas uma estabilização ou até uma pequena diminuição das suas emissões de CO2 per capita, mas não há motivo para regozijo neste “feito”, pois foi conseguido através de um subterfúgio: a deslocalização da indústria poluente e ávida de energia para países menos desenvolvidos, em particular a China e o Sudeste Asiático. Ou seja, os cidadãos dos países desenvolvidos usufruem dos produtos mas a factura ambiental não é debitada na sua conta. O mesmo pode dizer-se de actividades ambientalmente lesivas como a extracção de minérios e combustíveis fósseis: nos países desenvolvidos, por serem objecto de regulamentações ambientais cada vez mais apertadas (sobretudo no que se refere a obrigações de despoluição e de restauração da paisagem após o término de uma exploração) e alvo de contestação pelas populações afectadas (ou potencialmente afectadas), a tendência é para que se encerrem as explorações já existentes e não sejam iniciadas novas explorações, passando estas matérias-primas a ser importadas de países menos desenvolvidos, onde os regulamentos ambientais são inexistentes ou permissivos, onde a fiscalização é ausente, irregular ou “fecha os olhos” às infracções e as populações locais vêm na indústria extractiva uma fonte de emprego e rendimentos num panorama escasso noutras oportunidades.

A mina de Grasberg, na Papua Ocidental, Indonésia, contém uma das maiores reservas de cobre e de ouro do mundo (15 milhões de toneladas e 28 milhões de onças, respectivamente, com um valor estimado de 100.000 milhões de dólares). O reverso da medalha é que produz diariamente 700.000 toneladas de escórias e as suas águas de drenagem tóxicas extinguiram toda a vida no Rio Aikwa a jusante da mina

É fácil manter a cozinha num “brinco” se se encomendam todas as refeições através da UberEats. As grandes marcas do mundo desenvolvido descobriram uma solução que permite, simultaneamente, melhorar a sua imagem em termos ambientais e aumentar os seus lucros: mantiveram no país de origem a componente criativa – inovação, engenharia, design, marketing – e sub-contrataram aos países menos desenvolvidos a parte “suja” – o fabrico propriamente dito. A maior parte destes produtos são vendidos nos países desenvolvidos (uma vez que a sua população é a que tem maior poder de compra) e, chegados ao fim do seu período útil de vida (que costuma ser cada vez mais curto, em consequência dos caprichos da moda e da obsolescência planeada), são, amiúde, reenviados, agora na qualidade de resíduos, para os países menos desenvolvidos. É como se a UberEats, além de entregar as refeições, passasse depois para recolher os restos, lavar a loiça e aspirar as migalhas.

Todavia, uma vez que a pandemia de covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia vieram alertar os países mais desenvolvidos para os riscos de uma excessiva dependência de outros países no que diz respeito a matérias-primas, energia e produção industrial, está em curso um movimento generalizado de encurtamento e reformulação das cadeias de abastecimento e de re-industrialização dos países desenvolvidos, o que fará, inevitavelmente, com que as facturas ambientais destes voltem a incorporar a componente “suja” que, durante as últimas décadas, foi removida da sua “contabilidade ambiental”.

Nuvem de smog (mancha leitosa acinzentada ao centro) sobre o Nordeste da China, a zona mais industrializada do país

Quem nos guia por este caminho sinuoso?

“Ecologia” e “economia” partilham a origem etimológica: a palavra grega “oikos”, que significa “casa”, a que se somou, na primeira, “logos” (“palavra”, “discurso”, que evoluiu para o significado de “matéria de estudo” e “ciência”) e, na segunda, “nomos” (gestão). Apesar de as duas palavras diferirem em apenas duas letras num total de oito, as áreas de conhecimento que hoje designam são muito diferentes, tal como a mundividência que as enforma.

A economia está, desde os primórdios da civilização, subjacente às actividades e escolhas da humanidade, embora o seu primeiro uso registado date apenas de 1440 e só a partir de meados do século XVIII, com Adam Smith, tenha começado a ganhar foro de ciência. O seu reconhecimento chegou com a Revolução Industrial e entrou no vocabulário (e nas preocupações) do cidadão comum nas primeiras décadas do século XX. Desde então a sua importância não parou de crescer, a ponto de, nas últimas décadas, a “gestão da casa” – a grande “casa” a que chamamos Terra – ter sido norteada quase exclusivamente por critérios económicos.

Adam Smith (1723-1790), o pai da economia moderna, num retrato, provavelmente póstumo, por autor anónimo

Não só existe uma elevada percentagem de economistas entre os governantes e decisores, como estes, mesmo quando têm outra formação académica, recorrem assiduamente ao conselho de economistas. Se fossem necessárias provas da desproporcionada importância que a economia conquistou nos media, na administração da polis e nas mentes dos cidadãos, bastaria ver como o debate político em Portugal tem, já há alguns anos, como seu momento culminante o debate e aprovação do Orçamento de Estado, que é apaixonadamente regateado em termos similares aos de uma “feira de gado” (para recuperar a expressão que o actual presidente da Assembleia da República aplicou em tempos à concertação social); ou como a recente disputa pela presidência da República Francesa teve como tema central o “poder de compra” dos cidadãos, remetendo para segundo plano o facto de nestas eleições estarem em jogo programas radicalmente diferentes do ponto de vista ideológico e até civilizacional; ou como o crescimento do PIB se tornou no desígnio supremo da governação (independentemente do posicionamento no espectro político dos partidos no poder) e na bitola pela qual a eficácia daquela é avaliada. Ultimamente, até valores imateriais, como a língua ou o património histórico ou a criação artística, são alvo de “estudos” que pretendem avaliar o seu contributo para o PIB (e que – as musas sejam louvadas! – apresentam sempre números que provam que não têm um carácter parasitário).

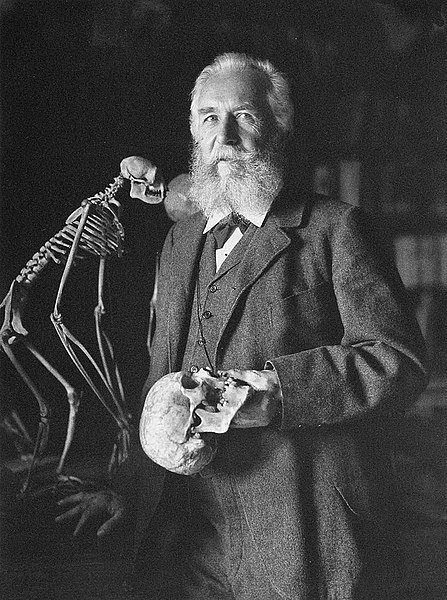

O termo “ecologia” nasceu ainda mais tarde do que “economia”, tendo sido cunhado em 1866 pelo naturalista alemão Ernst Haeckel, e apenas começou a ganhar reconhecimento – marginal – como ciência no final do século XIX; só deixou o círculo restrito da academia e entrou no vocabulário corrente a partir do final da década de 1960, com a emergência dos movimentos ambientalistas.

Ernst Haeckel (1834-1919), o “pai” da ecologia, numa foto publicada em 1906

Ainda assim, permaneceu restrita ao vocabulário de activistas ambientais e das elites intelectuais e só no final do século XX, com o despertar das massas para vários problemas ambientais de escala planetária, entrou no léxico (e nas preocupações) do cidadão comum. Porém, por esta altura, o termo “ecologista” já divergira em dois significados distintos: o original, de cientista que estuda as relações entre os seres vivos e o seu ambiente, e o de activista de um movimento social que crê que o primado da economia tem vindo a arrastar a humanidade para um frenesim de consumismo e poluição que está a destruir os sistemas naturais e poderá prejudicar seriamente o bem-estar humano. Os movimentos ecologistas (na segunda acepção), por vezes também designada como “ambientalistas”, incluem franjas radicais que podem ser vistas como seitas religiosas milenaristas, convictas da iminência do fim da civilização e até de convulsões catastróficas que aniquilarão a vida na Terra (com eventual excepção das baratas). A ecologia-ciência continua hoje a ser pouco reconhecida e tem escassa representação e influência, quer entre os governantes, quer entre os governados. Já a ecologia-activismo ganhou extraordinária popularidade no século XX, entre os jornalistas e as massas (sobretudo os mais jovens), o que forçou os partidos políticos e os governantes a polvilhar os seus discursos e programas com menções à “defesa do ambiente”, à “promoção da biodiversidade”, à “sustentabilidade”, à “economia verde” e à “transição climática”.

Activistas do movimento ambientalista Extinction Rebellion bloqueiam rua em Londres, Novembro de 2018

Ecologistas e economistas

Se, como se lê na contracapa do livro de Galor, “a humanidade encontra-se numa nova encruzilhada”, em termos muito simplistas pode dizer-se que duas grandes escolhas se põem quanto ao caminho a seguir: de um lado está a via preconizada pelos economistas, que crêem, genericamente, na bondade do progresso e na capacidade ilimitada da inovação tecnológica para resolver todos os problemas (sejam eles económicos, ambientais ou sociais) e, portanto, advogam a continuação do “business as usual” (embora admitindo que se demarquem umas ciclovias e se construam passadiços panorâmicos, eco-parques e centros interpretativos). Do outro lado estão os ecologistas-activistas, que exigem que não se extraia nem mais uma gota de petróleo do subsolo e que não se construa nem mais um aeroporto e apelam a que todos adoptem uma dieta vegan e um cão abandonado. Infelizmente, trata-se de um confronto de ignorantes, já que nem economistas nem ecologistas-activistas estão informados sobre o funcionamento do mundo natural.

Há quem não considere a economia uma ciência – ou, pelo menos, uma ciência exacta – por não empregar o método científico e ser incapaz de fazer predições ou explicar cabalmente os fenómenos que são o seu objecto de estudo. A verdade é que mesmo no âmbito estrito do mundo económico, as previsões dos economistas deixam muito a desejar, nem outra coisa seria de esperara, uma vez que assentam na falsa premissa de que os agentes económicos se comportam racionalmente. Não há mais claro atestado da fraca fiabilidade da ciência económica do que o facto de, em 1997, Robert Merton Jr. e Myron Scholes terem sido distinguidos com o Prémio Nobel da Economia pela sua Teoria Moderna do Portefólio, e de, no ano seguinte, a empresa de operações especulativas LTCM (Long-Term Capital Management), fundada e liderada pela mesma dupla e cuja estratégia de investimento assentava na sua teoria premiada, ter ido à falência, quase arrastando na queda o sistema financeiro mundial; comprovando que a economia não cumpre requisitos básicos das ciências, tal fiasco não impediu que a Teoria Moderna do Portefólio continuasse a ser ensinada nas mais prestigiadas escolas de gestão (alguém imagina que as “técnicas” de Jack o Estripador constassem dos manuais de cirurgia das modernas faculdades de medicina?). Se nem no seu domínio as previsões dos economistas merecem grande crédito, o que poderemos esperar deles quando estão em causa o impacto do aquecimento global sobre as emissões de metano na tundra siberiana, o combate ao branqueamento dos corais da Grande Barreira Australiana ou os efeitos da subida do nível do mar nas populações insulares do Índico?

[O arquipélago de Lakshadweep (conhecido em português como Ilhas Laquedivas) é um território indiano no Oceano Índico que compreende (por enquanto) 36 ilhas. Uma vez que a sua elevação acima do nível do mar é reduzida e a saúde dos corais que formam os recifes que as protegem das ondas e correntes está em declínio, é provável que algumas desapareçam até ao final do presente século]

Do lado dos ecologistas-activistas a situação não é melhor: as figuras mais visíveis destes movimentos costumam ter formação na área das humanidades e as décadas de “militância ambiental” pouco têm contribuído para lhes conferir conhecimentos sólidos sobre o funcionamento do mundo, limitando-se a enunciar banalidades bem-intencionadas e declarações de amor à “natureza” ao alcance do cidadão comum. O panorama político português conta hoje com nada menos do que quatro partidos que se reclamam ecologistas – Partido Ecologista Os Verdes, Movimento Partido da Terra, Pessoas Animais Natureza e Livre – e que se encaixam neste ecologismo difuso, superficial e alarmista, que poderá corresponder às preocupações e anseios das “senhoras dos gatos” e dos jovens que descobriram uma pitonisa e um “role model” em Greta Thunberg, mas que não é capaz de oferecer soluções realistas, tecnicamente exequíveis, economicamente viáveis e socialmente aceitáveis para os problemas ambientais. O discurso tremendista do ecologismo-activista (para o qual são, por vezes, arrastados alguns ecologistas-cientistas) consegue captar algumas franjas da população, mas, ao não estar disposto a fazer concessões, ao confundir preservação com imobilismo e ao ser incapaz de distinguir níveis de importância entre problemas ambientais e à força de anunciar repetidamente o apocalipse ambiental, acaba por minar a sua própria credibilidade.

Marcha Contra a Monsanto, Vancouver, 2013

Entre “economistas” e “ecologistas”, estão as massas, que crêem na quadratura do círculo e no gelo quente: mais confortos, mais mordomias, mais gadgets, mais viagens, mais “experiências”, mas sem que tal implique que se extingam o rinoceronte-de-Java ou o macaco-aranha-negro ou se desfigure a paisagem. Nos países democráticos, os políticos tentam satisfazer as contraditórias aspirações dos governados, embora tendo presente que é contraproducente impor sacrifícios no presente a fim de salvaguardar o futuro, uma vez que é improvável que ainda estejam no poder na altura em que as suas medidas produzem frutos. Assim, acabam por ir protelando as acções de salvaguarda ambiental mais lesivas do conforto, da conveniência e do bolso dos cidadãos, esperando que a “bomba” venha a estoirar nas mãos de outrem. No fundo, eles sabem que o protelar das medidas que tornem os países mais sustentáveis tem o assentimento tácito da maior parte dos cidadãos, cuja “consciência ambiental” se satisfaz com proclamações nobres e olham para a adopção de um modelo de sociedade sustentável como um obeso olha para uma dieta: sabe que será benéfica para a saúde e irá poupá-lo a muitos padecimentos, mas não vê nenhuma razão premente para iniciá-la hoje.

Nos países não-democráticos, os ecologistas-activistas costumam ter escassa ou nula expressão – como, aliás, movimentos de protesto de qualquer natureza – e os governantes controlam a circulação de informação, pelo que é mais fácil ocultar ou desvalorizar problemas ambientais. E como a decisão costuma estar confiada exclusivamente à infalível sabedoria dos seus líderes, também não se espera que os cidadãos tenham algo a dizer sobre opções ambientais.

Embarcação de recolha de lixo, Rio das Pérolas, Sul da China

A casta dos meta-barões

A estes actores (ou “players”, como se diz agora), juntaram-se, na segunda década do século XXI, os tecno-monarcas e os meta-barões da nova economia digital. A crescente omnipresença dos computadores e da inteligência artificial no trabalho e na vida quotidiana, a conversão do telefone móvel, de mero dispositivo para fazer e receber mensagens de voz, em centro nevrálgico da vida, a deslocação do consumo e do lazer para plataformas de comércio e de entretenimento online e o declínio vertiginoso dos mass media tradicionais e das relações sociais presenciais em favor da fantasmagoria que são as redes (ditas) sociais, permitiu a alguns empreendedores com sentido de oportunidade, alguma sorte e “estratégias de planeamento fiscal agressivas”, acumular, em poucos anos, fortunas fabulosas, que fazem empalidecer o pecúlio amealhado ao longo de gerações pelas famílias de milionários da Indústria 1.0 e que se comparam com o PIB de países de pequena dimensão. O poder destas figuras vai muito para lá das suas contas bancárias e portfolios de acções: a dimensão colossal e a natureza tentacular das suas empresas, a aura de “génios visionários” que granjearam e a atenção (e adulação) de que são alvo nos media e nas redes (ditas) sociais parece tê-los imbuído de um espírito messiânico e convencido de que lhes assiste o direito (ou melhor, o dever) de guiar a humanidade.

Não é um cyborg, mas parece – e aspira a sê-lo: Elon Musk em 2020, na demonstração de uma engenhoca da Neuralink, uma empresa cujo propósito é fundir o corpo humano com a inteligência artificial. Para já, as suas pesquisas têm-se ficado pelos cérebros de porco

Embora não tenham sido sujeitos ao sufrágio popular, figuras como Elon Musk (auto-proclamado Techno-King de Tesla e Arquiduque de Neuralink, acaba de juntar o Ducado de Twitter às suas possessões e aspira a ser coroado Imperador de Marte), Mark Zuckerberg (Barão de Metaverse e Duque de Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp), Jeff Bezos (Imperador das Amazons D’Aquém e D’Além Mar e Space Cowboy), Bill Gates (Príncipe de Microsoft e Munificente Filantropo Universal) e Peter Thiel (ex-Marquês de PayPal, Conde de Palantir, Visconde de Clarium e Santo Patrono da Alt-Right Norte-Americana) são hoje tão influentes na definição do rumo do mundo como os governantes das grandes potências. Em seu torno, em segundo plano, agita-se uma pequena nobreza de Baronetes do Unicórnio, Cavaleiros da Start-Up e Escudeiros da Cripto-Moeda, sempre pronta a trombetear as suas doutrinas anti-estatistas e pró-desregulação dos mercados.

Peter Thiel dirigindo-se ao público da Convenção Nacional Republicana de 2016

Onde se posicionam os Ciber-Aristocratas no debate “economistas vs. ecologistas”? Estes expoentes do hiper-capitalismo crêem, claro, no Grande Sonho da Prosperidade Ilimitada, mas não se contentam em aderir às aspirações tradicionais de abundância e de consumo conspícuo, entendem que estamos prestes a aceder a um novo patamar civilizacional: entre tecnologias já com aplicação prática – entregas via drone, impressão 3D, casas inteligentes, Internet das Coisas, “machine learning”, computação quântica, realidade aumentada – e progressos que estão já ao virar da esquina – turismo espacial para as massas, colonização de outros planetas e sistemas solares, vidas paralelas em universos de realidade virtual, nanobots médicos, manipulação genética para supressão de doenças e formatação de filhos à la carte, prolongamento da vida (até, quiçá, a Eternidade), fusão entre humanos, máquinas e inteligência artificial – prometem o desabrochar de uma Nova Humanidade, liberta das limitações impostas pelo frágil e enfermiço saco de vísceras em que está alojada a nossa mente e liberta do apego tacanho ao planeta Terra, e capaz de “realizar plenamente o seu potencial”.

Os problemas ambientais que hoje nos atormentam são, para eles, comezinhos: “Devemos usar a próxima década para nos focarmos nas tecnologias, políticas e estruturas de mercado que nos colocarão no rumo da eliminação dos gases de efeito de estufa até 2050”, proclama Bill Gates, citado por Oded Galor. Gates e Galor parecem ignorar que as nações do mundo andam há pelo menos 26 anos (a primeira conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, ou COP-1, teve lugar em 1992) a anunciar propósito semelhante e, todavia, as emissões globais de gases de efeito de estufa não têm parado de crescer. Paradoxalmente, a fortuna e prestígio dos Ciber-Aristocratas assenta precisamente no consumismo desenfreado (ultimamente sob capa “verde” ou com rótulo “sustentável”), que mantém as emissões de gases de efeito de estufa a subir, embora todos eles façam compungidas declarações “ambientalistas”, que se tornam ainda mais incongruentes quando se examina o seu extravagante estilo de vida, já que cada um deles tem uma pegada ecológica equivalente à lotação de um grande estádio de futebol.

A ideia de que esta elite de narcisistas patológicos desprovidos de empatia e que habitam numa bolha de hiper-luxo, privilégio e sonhos megalómanos possa estar sinceramente interessada em promover a felicidade, o bem-estar e a liberdade dos outros habitantes do planeta é risível – na verdade, alguns deles nem sequer para com os seus empregados se mostram generosos ou humanos e quase todos eles se socorrem dos mais artificiosos subterfúgios para não pagar os impostos que os seus fabulosos rendimentos e riqueza justificariam.

Um iate para o Imperador Bezos I: o Y721, em construção, em Alblasserdam, na Holanda, tem custo estimado de 500 milhões de dólares

Os gurus das elites

Nos últimos anos, vários autores/conferencistas/intelectuais têm vindo a apresentar grandes sínteses da História da Humanidade, por vezes acompanhadas de propostas sobre rumos a tomar, que têm granjeado extraordinário sucesso junto das elites empresariais, financeiras e políticas. Estes novos gurus costumam ser eleitos para a lista das “100 pessoas mais influentes do mundo” da revista Time, rezam voltados para Silicon Valley e são uma espécie de “poetas de corte” dos Ciber-Aristocratas. Estão unidos no tecno-optimismo, na fé no ultra-liberalismo, na convicção de que vivemos no melhor dos mundos possíveis e crêem que a combinação do progresso tecnológico com o livre funcionamento dos mercados está prestes a resolver todos os problemas que ainda ensombram o presente – aquecimento global e outras desregulações climáticas, poluição, disrupção de ecossistemas, extinção de espécies e perda de biodiversidade, sobre-exploração e esgotamento de recursos naturais, fome e outras privações materiais, pandemias, desemprego resultante da automação, envelhecimento da população, sobrecarga dos serviços de saúde, colapso do sistema de pensões, desigualdades sociais…

Entre estes Dr. Pangloss do século XXI está Matt Ridley, autor de O optimista racional: Como evoluiu o bem-estar (2010), 5.º visconde Ridley e defensor da tese de que “O Governo é o problema, não a solução”. Foi, todavia, para os braços do Governo britânico que correu quando o banco Northern Rock, que dirigia e que estava enredado na moscambilha da securitização de hipotecas, foi das primeiras vítimas europeias da crise do sub-prime. Quando examina o passado, Ridley – que é um dos autores citados por Galor – até se comporta como um optimista racional, mas nas suas visões sobre o presente e o futuro é só mais um ultra-liberal lunático.

Outro dos gurus do nosso tempo citado por Galor é Steven Pinker, cujo O iluminismo agora: Em defesa da razão (2018) garante que o mundo nunca esteve tão bem, acusa os “intelectuais” de “odiar o progresso” e faz um elogio ao capitalismo: no século XIX foi o capitalismo industrial que pôs termo a milénios de miséria e no século XXI será o capitalismo 4.0 a proporcionar o pleno florescimento da humanidade. Sem surpresa, Pinker argumenta que a desigualdade tem pouca relevância para o bem-estar. Sem surpresa, Bill Gates anunciou que O iluminismo agora passara a ser o seu “livro favorito de todos os tempos”.

Johan Norberg, autor de Power to the people, de 2015, Progresso: 10 razões para ter esperança no futuro, de 2016 (ver Progresso: Será que vai mesmo correr tudo bem?) e Open: The story of human progress, de 2020, é outro campeão de vendas (sobretudo entre as elites empresariais) que também afina pelo diapasão do tecno-optimismo petulante e irresponsável.

A mais notória e influente – e também a mais desvairada e perigosa – figura desta clique é Yuval Noah Harari (também citado por Galor), que está em sintonia com o futurismo hipertecnológico e desumanizador dos Ciber-Aristocratas e que causou sensação com Sapiens: História breve da humanidade (ver O macaco que se converteu em Deus), Homo deus: História breve do amanhã (ver Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como) e 21 lições para o século XXI (O que devemos ensinar aos nossos filhos? Há um guru que mostra o caminho). Harari crê na omnipotência da ciência e prevê para breve a conquista da imortalidade e a fusão do humano com a máquina, o que não é um passo assim tão arrojado para alguém que, como ele, concebe o Homo sapiens como uma mera máquina biológica.

“Vanitas”, por Sebastian Stoskopff, 1641: A advertência contra a soberba, a vaidade e o hedonismo, associada à consciência da efemeridade de riqueza, beleza, luxo e poder e da inexorabilidade do tempo, foi tema recorrente na pintura barroca, mas está completamente “out” no século XXI

Um futuro risonho

Galor justifica assim a sua previsão de “um futuro bem mais risonho do que o geralmente esperado”: a industrialização, com o impacto positivo “sobre a inovação e a formação de capital humano e o declínio da fecundidade pode ter a chave para atenuar os seus efeitos adversos quanto à mudança climática e o potencial desequilíbrio entre crescimento económico e preservação ambiental”. “O poder incrível da invenção humana […] deve permitir o aparecimento, a tempo, das tecnologias revolucionárias de que necessitamos, transformando esta crise climática numa memória ténue nos próximos séculos”. Sobre a natureza e viabilidade dessas tecnologias nada é dito – mas como pode esperar-se que Galor apresente soluções para a crise ambiental se nem sequer é capaz de diagnosticá-la? Para ele, o único obstáculo de natureza ambiental ao crescimento ilimitado da economia é a crise climática, que será resolvida com o desenvolvimento de “tecnologias revolucionárias”. E está tão seguro deste desenlace feliz, ao estilo Deus ex machina, que até vaticina que a crise não deixará mais do que uma “memória ténue”. Se dermos crédito a Galor, podemos imaginar os Homo sapiens de 2100 a comentar, em tom condescendente, ao recordar as angústias que ensombravam 2022: “Tamanho alarme por causa de um problemazito que, afinal, era tão fácil de resolver”.

A Jornada da Humanidade, embora tenha elementos válidos na análise do passado, quando sonda o futuro limita-se a repetir uma longa série de obras insufladas de tecno-optimismo frívolo, que insinuam no leitor a sedutora (e perigosa) ideia de que o Homem se emancipou dos constrangimentos impostos pela Natureza (ver “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas). Parte do retrato que fazem do passado está manipulado e pouco do que nelas se anuncia para o futuro se apoia nos factos e na racionalidade – na melhor das hipóteses é mero “wishful thinking”, na pior é doutrinação para dissipar dúvidas, desencorajar dissensão, anestesiar espíritos e manter o statu quo.

A proliferação deste tipo de livros é tal que começa a justificar uma estante própria nas livrarias, quiçá ao lado da estante do eco-catastrofismo (mais magra, já que a maioria dos devotos desta crença são jovens avessos a leituras extensas e a sua dieta informativa consiste exclusivamente em tweets, posts, vídeos e podcasts gerados pelos seus correligionários). Infelizmente, nem os livros tecno-optimistas nem os eco-catastrofistas contribuem para iluminar as vias que se nos oferecem na presente encruzilhada civilizacional.