Índice

Índice

Há engolidores de dióxido de carbono e inaladores de metano; malabaristas de créditos de emissão e trapezistas do mercado de carbono; mágicos que transformam minas de carvão em investimentos “verdes”; burros sábios que mostram que somando emissões a emissões é possível chegar à neutralidade carbónica; climatologistas que lêem o futuro nos gases de escape; ventríloquos que colocam palavras de santos e dalai lamas na boca dos CEOs do Big Oil; contorcionistas que conseguem escapar de todos os acordos que assinam; palhaços pobres, palhaços ricos e palhaços obscenamente ricos; ambientalistas ferozes mantidos atrás de grades e ambientalistas amestrados que saltam através de arcos. Este circo, que a cada ano assenta arraiais numa cidade diferente durante uma dúzia de dias, nunca passou de um pífio espectáculo e custa crer que ainda haja público disposto a pagar bilhete para assistir a uma sucessão de números batidos e previsíveis, que, apesar de muitas alterações de elenco, se mantêm inalterados há 26 anos.

O tom recriminatório de Greta Thunberg irrita muita gente, sobretudo no lado direito do espectro político, mas a jovem activista sueca, ainda que vá longe de mais na auto-comiseração quando acusa os crescidos de lhe terem “roubado os sonhos e a infância”, está cheia de razão quando denuncia as “palavras vazias” dos grandes líderes e decisores mundiais quando falam de defesa do ambiente. Com efeito, estes afadigam-se a exprimir generosas posições de princípio, mas são extremamente avaros e evasivos quando chega a altura de tomar medidas concretas e não há melhor comprovativo dessa atitude dúplice do que as Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (ou COP, da sigla para “Conference of the Parties”), que têm decorrido anualmente desde 1995 e que têm a sua 26.ª edição em Glasgow (ver O que esperar da cimeira de Glasgow sobre alterações climáticas?).

Avisos precoces

O Homo sapiens começou a causar alterações consideráveis no planeta logo na sua infância: ainda detinha apenas tecnologia rudimentar e já fora responsável pena extinção de numerosas espécies de megafauna (ver o capítulo “O péssimo cadastro do Bom Selvagem” em Há animais mais iguais do que outros? e o capítulo “O Bom Selvagem era afinal um carniceiro?” em Como o mundo esteve para acabar por cinco vezes). A interferência humana no ciclo do carbono coincidiu com o início da agricultura, há cerca de 12.000 anos, e passou para um novo patamar com a Revolução Industrial e a queima em larga escala de combustíveis fósseis.

Em 1856, a americana Eunice Foote (1819-1888), pioneira da emancipação feminina e uma das raras mulheres cientistas do seu tempo, apresentou numa conferência da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência, por interposta pessoa, um artigo intitulado “Circumstances affecting the heat of the sun’s ray” (Circunstâncias influenciadoras do calor dos raios solares), em que descrevia uma experiência que realizara envolvendo ar e dióxido de carbono (CO2) em cilindros de vidro expostos à radiação solar e em que comprovara que o cilindro contendo CO2 aquecera mais do que outro – Foote concluiu que, se num dado período da história da Terra, a atmosfera “contivesse uma maior proporção de [CO2], daqui resultaria um aumento de temperatura”. O artigo de Foote teve algum reconhecimento nos EUA e até teve ecos na Europa – embora o Edinburgh New Philosophical Journal atribuísse a descoberta ao seu esposo, Elisha Foote, talvez por não crer que uma mulher fosse capaz de dar contributos relevantes para a ciência – mas rapidamente caiu no esquecimento e só seria redescoberto em 2010.

Assim, só em 1896, já a Revolução Industrial levava um século a todo o vapor, um compatriota de Greta Thunberg, o físico e químico Svante Arrhenius (1859-1927), retomou a hipótese de vinculação entre concentração de CO2 e efeito de estufa e postulou que a libertação de CO2 associada à queima de combustíveis fósseis poderia aumentar a temperatura média do planeta. No seu número de Março de 1912, a revista Popular Mechanics explicitava o mecanismo do efeito de estufa – termo entretanto cunhado pelo meteorologista Nils Gustaf Ekholm (outro sueco) em 1901 –, estimava as emissões anuais de CO2 em 7000 milhões de toneladas e advertia que “tal fazia com que o ar se tornasse num cobertor para a terra e elevasse a sua temperatura. O efeito poderá tornar-se considerável dentro de alguns séculos”.

Popular Mechanics n.º 341, Março de 1912

Já não podem dizer que não sabiam

Embora Arrhenius fosse um cientista prestigiado e a Popular Mechanics fosse uma revista de grande difusão, o problema do aumento de CO2 na atmosfera não suscitou grande atenção da comunidade científica ou da opinião pública durante mais meio século. Em 1957, o físico húngaro-americano Edward Teller (1908-2003), mais conhecido por ser o “pai” da bomba de hidrogénio, advertiu, numa palestra na Sociedade Americana de Química, que, segundo os seus cálculos, um aumento de 10% na concentração de CO2 causaria o degelo de boa parte das calotas polares. Dois anos depois, repetiu o aviso para o público menos receptivo que possa imaginar-se: um simpósio organizado pelo Instituto Americano do Petróleo, destinado a comemorar o centenário da extracção de petróleo nos EUA.

Edward Teller, em 1958

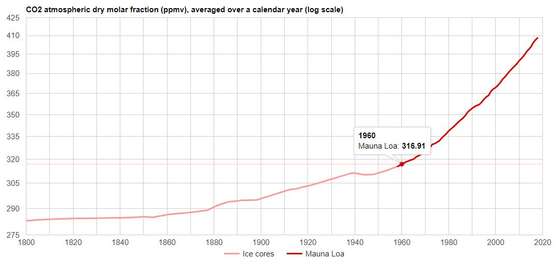

Entretanto, em 1958, o geoquímico americano Charles David Keeling (1928-2005) começara a fazer medições sistemáticas da composição da atmosfera, num observatório que instalou no vulcão Mauna Loa, no Hawaii; Keeling rapidamente reuniu dados que o levaram a publicar, em 1960, um artigo onde alertava para o aumento da concentração de CO2.

Global Monitoring Laboratory da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, o equivalente americano do nosso IPMA), Mauna Loa, Hawaii

A questão do CO2 e do efeito de estufa penetrou pela primeira vez nas altas esferas da governação em 1965, quando o Comité de Aconselhamento Científico do presidente americano Lyndon B. Johnson lhe entregou um relatório intitulado Restoring the quality of our environment (Restaurando a qualidade do nosso ambiente). O comité chamava a atenção para o facto de a queima de combustíveis fósseis lançar anualmente na atmosfera 6000 milhões de toneladas de CO2, o que causara o aumento da concentração deste gás em 7% entre 1860 e 1960. O mais preocupante é que este aumento estava a acelerar: só entre 1958 e 1963 subira 1.36%. O relatório, solidamente fundamentado e redigido numa linguagem clara e objectiva, fazia previsões relativas ao aumento da concentração de CO2 e da temperatura do planeta, aos efeitos destas tendências ascendentes sobre o sistema climático global, os ecossistemas e as actividades humanas e alertava para os vultosos prejuízos económicos que daí poderiam advir.

Mais de um século após a comunicação pioneira de Eunice Foote, o efeito de estufa tornara-se num problema do domínio público e nenhuma instância política poderia, a partir daí, alegar desconhecimento para justificar a inacção.

O moroso despertar da consciência

Todavia, passaram-se mais 27 anos sem que fossem tomadas quaisquer medidas de controlo das emissões de CO2, e sem que algum governo desse sequer sinal de estar preocupado com o assunto. Na era pré-industrial, a concentração atmosférica de CO2 era de 280 ppm (ppm = partes por milhão); em 1965, quando os cientistas americanos alertaram o presidente Johnson, era de 320 ppm; em 1992, quando se reuniu no Rio de Janeiro a Cimeira da Terra (Earth Summit), de que resultou a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, era de 356 ppm. Em 1995, quando teve lugar a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP-1), atingiu os 360 ppm.

Evolução da concentração de CO2 na atmosfera, 1800-2020

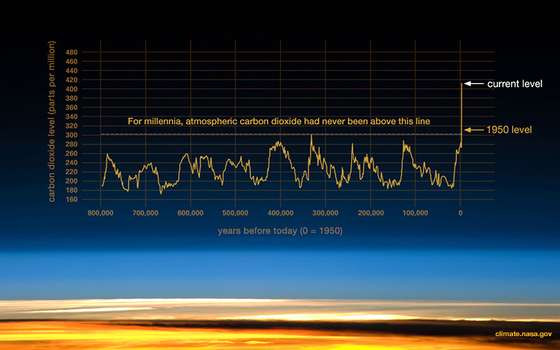

Num gráfico cobrindo os últimos dois ou três séculos, a subida de concentrações de CO2 a partir de meados do século XX é notória, mas o carácter absolutamente extraordinário desta subida torna-se mais óbvio quando se considera o longo prazo: as concentrações sempre flutuaram ao longo da história do planeta, mas nos últimos 800.000 anos o pico das oscilações mantivera-se sempre abaixo dos 300 ppm; porém, a curva ascendente mais recente, depois de atingir os c.300 ppm em 1950, continuou a subir a um ritmo imparável.

Evolução da concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 800.000 anos

O historial pré-civilização das concentrações de CO2 mostra que estas são influenciadas por outros factores para lá da queima de combustíveis fósseis e da desflorestação, mas a subida continuada durante os últimos 70 anos representa uma ruptura com o padrão dos últimos 800.000 anos. Quando da reunião da COP-1, em 1995, já era consensual na comunidade científica que o aumento de temperatura global era uma realidade e era consequência, em boa parte, do aumento da concentração de CO2 e que esta era, por sua vez, atribuível, maioritariamente, a causas antropogénicas.

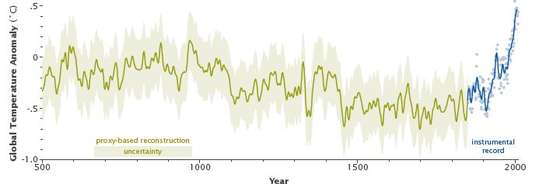

Evolução da temperatura média global entre 500 d.C. e o presente, expressa como “anomalia”, isto é, como desvio em relação à média

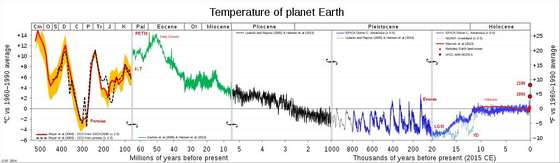

Na verdade, ao longo dos seus 4500 milhões de anos de existência – 3500 milhões de anos desde que surgiu vida –, o planeta já foi muito mais quente e já foi muito mais frio do que é agora, ou do que se prevê que possa vir a ser no século XXI caso falhemos as metas de descarbonização.

Evolução da temperatura média da Terra (como desvio em relação à média do período 1960-90), nos últimos 500 milhões de anos. Note-se que a escala temporal não é linear

E de cada vez que a temperatura variou, com as concomitantes alterações do clima, da hidrologia e da circulação oceânica e extinção de espécies, os sistemas naturais reajustaram-se e novas espécies (ou espécies até então com outras distribuições) acabaram por tomar o lugar das desaparecidas ou escorraçadas, restabelecendo, numa escala de tempo geológica, a biodiversidade e a pujança dos ecossistemas. O que, aos olhos da humanidade, torna mais preocupante o presente incremento de temperatura é a sua rapidez, que dificulta o reajustamento dos sistemas naturais e os torna imprevisíveis, e o facto de as civilizações complexas e sofisticadas requererem condições estáveis e previsíveis para prosperarem – basta ver como um evento tão insignificante e prosaico como o encalhe de um navio porta-contentores no Canal de Suez gerou ondas de pânico na economia mundial. Portanto, apesar da mensagem dos activistas ambientais apelar à “salvação do planeta”, a humanidade teme menos pela continuidade da Natureza em abstracto ou do macaco-prego-dourado em concreto, do que pela manutenção do seu modo de vida e do seu nível de bem-estar. Extraímos fraco consolo da ideia de que daqui a 1000 ou 10.000 anos o planeta encontrará um novo equilíbrio; o que nos tira o sono é a possibilidade de as alterações climáticas prejudicarem a produção dos cafeeiros ao ponto de fazer o preço de uma bica quadruplicar dentro de um ano.

O macaco-prego-dourado (Sapajus flavius), uma criaturinha do tamanho de um gato pequeno, foi descrito pela primeira vez em 1648 e foi depois dado como extinto, só sendo redescoberto em 2006. Está classificado como “criticamente ameaçado” e estima-se que num cenário pessimista de alterações climáticas no nordeste do Brasil os seus efectivos poderão sofrer perdas de 98%

Independentemente das motivações profundas que estão por trás das preocupações com as alterações climáticas, o consenso da comunidade científica perante o aquecimento de origem antrópica levou à assinatura, em 1992, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que assumiu como objectivo a progressiva estabilização das concentrações de gases de efeito de estufa, de forma a evitar alterações significativas no clima do planeta. Todavia, esta convenção era essencialmente uma mera declaração de intenções, não definindo actuações precisas nem fixando metas e limites de emissão. A concretização da convenção-quadro só veio a ter lugar pelo Protocolo de Kyoto, assinado cinco anos depois e que foi alvo de uma extensão em 2012, que ficou conhecida como Emenda de Doha e que não mereceu a ratificação por todos os países (entre as ausências mais relevantes contaram-se os EUA, Rússia, Canadá, Japão e os países produtores de petróleo da região do Golfo Pérsico).

A acumulação, ao longo do início do século XXI, de provas substanciais do vínculo entre as alterações climáticas e a emissão de gases de efeito de estufa de origem antropogénica levou a que em 2010, na COP-16, em Cancún, fosse acordada a criação do Green Climate Fund, em que os países mais industrializados, assumindo que tinham sido os principais contribuintes para o CO2 acumulado na atmosfera, se comprometiam em fornecer financiamento ao resto do mundo para o combate à emissões de CO2 e às alterações climáticas. Em 2015 (com a concentração de CO2 a atingir 400 ppm), a COP-21 deu um passo ainda mais ambicioso, com a assinatura do Acordo de Paris (Paris Agreement), cujo objectivo é manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2º C – mais desejavelmente abaixo dos 1.5º C – através de uma política de redução progressiva de emissões de CO2 que pretende atingir emissões líquidas nulas em 2050.

Os líderes das delegações da COP-21, em Paris

No seguimento do Acordo de Paris, a Comissão Europeia comprometeu-se com um conjunto de iniciativas a que foi dado o nome de European Green Deal, que foi apresentado em 2019 (ano em que a concentração de CO2 atingiu 410 ppm). No domínio da energia e alterações climáticas, o European Green Deal assume como metas para 2030:

1) Reduzir as emissões de gases de efeito de estufa em pelo menos 50% e, desejavelmente, em 55% (tendo por referência as emissões de 1990);

2) Fazer com que as energias renováveis representem pelo menos 32% da energia consumida;

3) Melhorar a eficiência energética em pelo menos 32.5%.

O objectivo do European Green Deal para 2050 é que a UE tenha um “impacto neutro no clima”, ou seja, que as emissões líquidas de gases com efeito de estufa sejam nulas.

Os mestres do ilusionismo

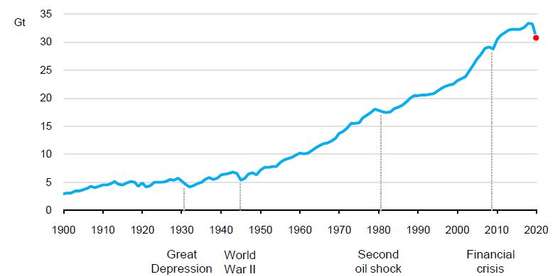

Após quase três décadas de acordos, convenções, protocolos e conferências para promover a descarbonização e minimizar as alterações climáticas, após incontáveis manifestações de boas intenções e proclamações grandiloquentes, é inescapável constatar que esta pomposa tagarelice produziu poucos efeitos significativos e que as únicas quebras na tendência ascendente das emissões globais de CO2 resultaram de guerras, revoluções, pandemias e crises económicas e financeiras: a I Guerra Mundial, a Grande Depressão, a II Guerra Mundial, o II Choque Petrolífero (decorrente das convulsões internas de 1979-80 no Irão), a crise financeira decorrente do estouro da bolha do subprime (2007-08), a crise das dívidas soberanas europeias (2009-14) e a pandemia de covid-19.

Note-se que a almejada redução das emissões em 50% (face ao nível de 1990) prevista para 2030 significa passar a emitir “apenas” 10 gigatoneladas/ano, o que equivale aproximadamente ao CO2 emitido no ano de 1960. Uma vez que o CO2 emitido tende a permanecer na atmosfera, salvo o que é absorvido pelos oceanos (o que causa a acidificação destes, o que também é um problema sério) e o que é convertido em rochas sedimentares (fenómeno irrelevante à escala de vida humana), a redução das emissões não significa que a concentração de CO2 irá diminuir, apenas que irá aumentar mais devagar. Ora, se as políticas de descarbonização ainda não conseguiram impedir as emissões globais anuais de aumentar ano após ano, como podemos esperar que sejam capazes de as fazer cair para metade em nove anos e até zero em 29 anos? Para mais, mesmo que um dia se atinja um estado de “emissões zero”, o CO2 entretanto emitido até esse dia para a atmosfera lá permanecerá, em boa parte. Atingir a “neutralidade carbónica” não significa, portanto, o fim do problema das alterações climáticas, apenas que este deixou de agravar-se todos os anos. Perceber isto é meio caminho para que não depositemos demasiadas esperanças nos compromissos resultantes das conferências climáticas, mesmo admitindo que existe vontade e meios técnicos e financeiros para os cumprir.

Emissões anuais de CO2 de origem antropogénica, 1900-2020 (em gigatoneladas). Realce-se que o gráfico não representa o total acumulado de CO2 antropogénico na atmosfera, mas a quantidade que é adicionada a cada ano

De cada vez que a COP se reúne, os comentadores de política internacional e ambiente falam de um “momento decisivo” e de “última oportunidade”; os líderes mundiais garantem que “agora é que é a sério” e que se vai “passar das palavras às acções”; os representantes das organizações ambientalistas e da micro-nações insulares do Índico e Pacífico vão subindo o dramatismo dos apelos; os media e as redes (ditas) sociais são invadidas por vídeos de ursos polares macilentos encurralados em blocos de gelo minguantes e de fogos florestais no Canadá e na Sibéria. Anunciam-se, em tom triunfal, acordos decisivos – para suster a desflorestação, limitar as emissões de metano, ajudar os países menos desenvolvidos a fazer a transição energética – mas ou os acordos não definem medidas concretas ou, se o fazem, não prevêem penalizações por incumprimento, ou incluem cláusulas que permitem adiar indefinidamente a execução das medidas. E na COP seguinte, repete-se a bufonaria.

Veja-se o caso do Green Climate Fund acima mencionado: os países financiadores acabaram por conseguir furtar-se aos compromissos assumidos, de forma que o fundo, que tinha por objectivo estar a recolher, em 2020, 100.000 milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, ficou-se por 1/10 dessa quantia, o que até não é assim tão grave quando se considera que, por pressão da China, Japão e Arábia Saudita, a regulamentação deste fundo verde manteve a porta aberta para o financiamento da construção de centrais térmicas alimentadas a combustíveis fósseis.

Os decisores políticos democraticamente eleitos tendem a pensar no horizonte de um ou dois mandatos, não a uma ou duas gerações de distância, muito menos a uma escala de tempo civilizacional. A sua preocupação fulcral é a reeleição e esta requer que os eleitores estejam satisfeitos e o que satisfaz os eleitores é mais consumo, mais conforto, mais mordomias. Portanto, prometem tudo isso (sem mencionar que mais tarde surgirá uma conta por pagar) e aplacam eventuais preocupações ambientais dos eleitores polvilhando o discurso com mantras como “crescimento sustentável”, “preservação da biodiversidade”, “indústria 4.0” e “cidades inteligentes”.

Já os líderes autoritários, uma vez que o seu cargo é vitalício, deveriam estar mais inclinados a pensar num horizonte temporal mais dilatado (o da sua esperança de vida), mas como contam que poderão sempre recorrer a umas bastonadas para acalmar os seus governados no caso de estes ficarem desagradados com os efeitos desastrosos das suas políticas irreflectidas, acabam por também pensar no curto prazo.

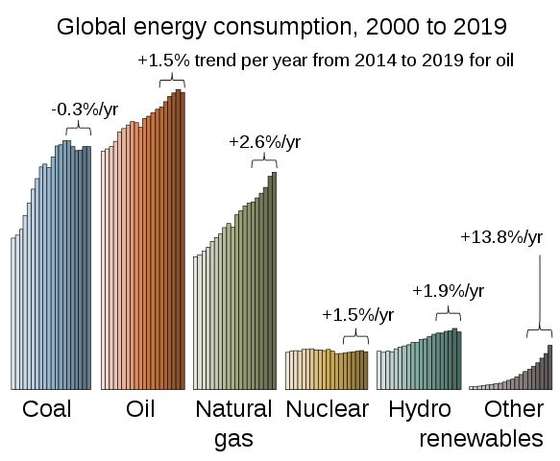

Consumo global de energia, 2000-2019: As energias renováveis cresceram a um ritmo de 13.8% ao ano em 2014-19, mas os combustíveis fósseis continuam a exercer um domínio esmagador

Nem sequer os partidos ecologistas se atrevem a contrariar a ideia de que podemos crescer indefinidamente num planeta finito, pois sabem que tal iria afastar muitos eleitores. Poucos aceitam que a solução para evitar o “apocalipse ambiental” não é mais tecnologia e mais controlo (ver “Sob um Céu Branco”: serão estas as perguntas certas sobre o futuro do planeta?), é menos consumo e menos interferência. Menos ainda são os que estão dispostos a considerar a ideia de que a diminuição da pegada ambiental da Humanidade pode passar não só pela diminuição da pegada ambiental per capita como por encolher um pouco a Humanidade. A ideia de estabilização populacional ou até de algum decréscimo populacional desperta medos atávicos e desencadeia rejeições liminares. Em Portugal, cuja população anda há décadas à volta dos 10 milhões de habitantes e cujo saldo natural é ligeiramente negativo, soam recorrentemente as vozes dos profetas da desgraça, que falam de “inverno demográfico” e traçam o cenários “catastrófico” de um país reduzido a oito milhões de habitantes, sem explicar qual é precisamente o mal de Portugal passar de 111 habitantes/Km2 para 87 habitantes/Km2, quando a Finlândia (16 habitantes/Km2), o Canadá (4 habitantes/Km2), a Islândia (3 habitantes/Km2) ou a Austrália (3 habitantes/Km2) levam vidas tranquilas e prósperas.

Muitos políticos não estão apenas preocupados em agradar aos seus eleitores – têm também de satisfazer os financiadores das suas campanhas eleitorais. E nestes têm papel de relevo as empresas de combustíveis fósseis: um relatório de 2016 da InfluenceMap estimava em 500 milhões de dólares as despesas anuais das empresas americanas do ramo em lobbying contra políticas climáticas. Mesmo os governantes que não devem favores às empresas de combustíveis fósseis sentem-se obrigados a defendê-las, por, em quase todos os países, elas serem elementos centrais do tecido económico e representarem numerosos postos de trabalho. Assim se explica, que após 26 anos de COPs os combustíveis fósseis continuem a ser fortemente subsidiados – um estudo dos Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD), divulgado em 2020, revelou que só os países do G20 gastaram nesta subsidiação uma média de 584.000 milhões de dólares por ano (no triénio 2017-19), dos quais 277.000 milhões se destinaram a apoiar a produção de petróleo e gás natural.

Mina de carvão de Eagle Butte, Wyoming, EUA. O Wyoming não só é pouco receptivo à ideia de transição energética como está disposto a evitar que outros a concretizem; uma vez que a economia do Wyoming assenta no carvão, o governo estadual criou um fundo destinado a accionar processos judiciais contra os estados dos EUA que, por apostarem nas energias renováveis, se recusem a comprar o seu carvão

A indústria de combustíveis fósseis tem dois motivos principais para se opor à descarbonização: por um lado, ela significaria o fim do seu negócio; por outro, a subida da temperatura global fará desaparecer o gelo do Árctico, tornando muito mais fácil e barata a exploração das vastas reservas de petróleo e gás natural ainda intocadas que existem naquela região. Compreende-se que esta indústria tenha chegado a encomendar a cientistas estudos que demonstrassem que as alterações climáticas não eram reais, ou, sendo-o, não tinham causa antropogénica. Tais esforços não foram vãos, pelo menos nalguns países – em 2021, 45% dos americanos não crêem que as alterações climáticas tenham causa humana –, mas nos anos mais recentes, perante a crescente “consciencialização ambiental” da opinião pública, a estratégia do Big Oil mudou. A indústria petrolífera reinventou a sua imagem e apresenta-se como estando empenhadíssima na “sustentabilidade” e na “defesa da biodiversidade” – a BP foi mesmo ao ponto de alterar a sua designação, de British Petroleum para Beyond Petroleum (“para lá do petróleo”). Esta “reviravolta” (que os ambientalistas rotulam de “greenwashing”) é outra ilusão: embora muitas empresas energéticas tenham apostado na criação de parques eólicos e solares, o seu negócio principal continua a ser o petróleo e o gás natural, como atesta o facto de, em 2019, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia, apenas 1% do investimento da indústria de petróleo e gás ter sido em energias renováveis.

A imagem “lavada” da BP: Este anúncio de 2004 proclama que “é tempo de pensar fora do barril” e que a BP “foi a primeira empresa energética a reconhecer que é preciso tomar medidas preventivas para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa”

O “greenwashing” tem vindo a alastrar a empresas e marcas de todos os ramos e hoje, nas prateleiras das lojas e nos anúncios publicitários, não há quem não se reclame “verde”, “ecológico” e “sustentável”, quer venda pizzas congeladas, pantufas, detergentes, automóveis desportivos ou mobiliário de jardim. E não há instituição de “greenwashing” mais antiga e com maior repercussão mediática do que a COP, que há 26 anos renova a ilusão de que estão a ser tomadas as medidas necessárias para preservar o planeta, ao mesmo tempo que consegue manter a civilização na modalidade “business as usual”.

O cavaleiro verde (murcho) da descarbonização

Face à atitude errática ou relutante dos outros grandes emissores de CO2, a União Europeia tem, aparentemente, sido “o bom da fita”, assumindo o papel de principal impulsionador dos acordos de descarbonização. Os governantes europeus têm manifestado optimismo em relação às metas do European Green Deal e os mais demagógicos ou mais dados ao “optimismo irritante” até falam delas como se o mais difícil tivesse sido obter consenso em relação às metas e, uma vez vertidas num documento com o carimbo da UE, atingi-las fosse uma certeza. Porém, a realidade é bem diferente.

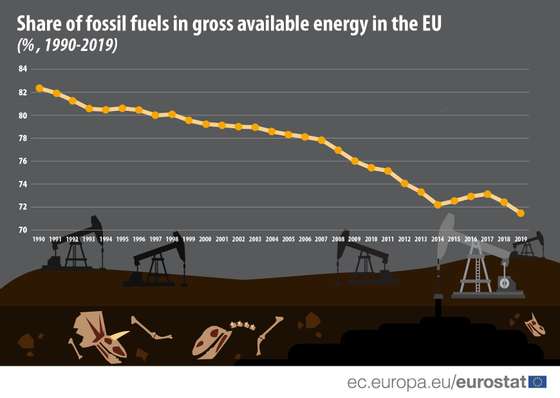

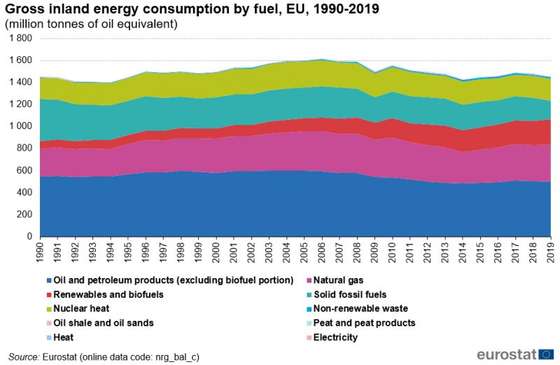

Fracção dos combustíveis fósseis na energia disponível bruta na UE, 1990-2019

Bastará considerar que a fracção dos combustíveis fósseis na energia disponível bruta (a energia necessária para satisfazer as necessidades) na UE baixou de 82% em 1990 para 72% em 2019– ou seja, apenas 10% em 29 anos.

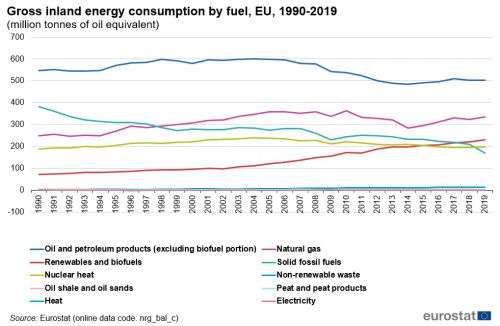

Em 1990, o petróleo era a principal fonte de energia do conjunto dos países da UE, e continuou a sê-lo em 2019 – além disso é também o maior importador de petróleo do mundo, um posto que pertenceu durante muitos anos aos EUA, mas que cederam o lugar quando os avanços tecnológicos permitiram que começassem a explorar as suas reservas de xisto betuminoso (shale oil). O uso de petróleo na UE, que era de 581 milhões de toneladas/ano em 1990, subiu lentamente até aos 640 milhões de toneladas/ano em 2006 e, com a crise financeira do subprime, em 2007-08, iniciou uma descida que prosseguiu até 2012, tendo-se mantido sem variações de monta desde então – foi de 546 milhões de toneladas/ano em 2019. Já no carvão registou-se significativa retracção no consumo, que caiu de 382 milhões de toneladas de equivalente petróleo (TEP) em 1990 para 169 milhões de TEP em 2019, em resultado do encerramento de várias centrais eléctricas a carvão, que foram substituídas por centrais a gás natural, cujo consumo passou de 250 milhões de TEP em 1990 para 336 milhões de TEP em 2019. Em resumo, o consumo total de combustíveis fósseis passou de 1213 milhões de TEP em 1990 para 1051 milhões de TEP em 2019.

Enquanto a energia nuclear sofreu pouca alteração entre 1990 (189 milhões de TEP) e 2019 (197 milhões de TEP), a produção de energias renováveis quase triplicou, passando de 80 milhões de TEP em 1990 para 230 milhões de TEP em 2019.

Energia disponível bruta na UE, segundo as diferentes fontes, 1990-2019, em TEP (toneladas de equivalente petróleo): azul-escuro = petróleo; verde-água = carvão; rosa-escuro = gás natural; verde-seco = energia nuclear; vermelho = energias renováveis

No cômputo global, o consumo total de energia na UE subiu ligeiramente até 2006-07 e declinou ligeiramente até 2019, regressando a um nível apenas ligeiramente inferior ao de 1990. Esta incapacidade em diminuir o consumo é preocupante por três razões:

1) Seria de esperar que os progressos tecnológicos e a acrescida consciência ambiental levassem a uma redução de consumos.

2) É provável que o consumo de energia tivesse aumentado entre 1999 e 2019 se, entretanto, não tivessem ocorrido a crise financeira decorrente da crise do subprime (2007-08) e a crise das dívidas soberanas (2009-14); por outras palavras, o que parece ser uma virtuosa moderação no consumo de energia reflecte antes o modesto desempenho económico da UE nos últimos 14 anos.

3) Parte da estagnação do consumo europeu nas três últimas décadas pode explicar-se por este período ter coincidido com a desindustrialização da Europa e a concomitante deslocalização maciça da produção industrial para a China e Sudeste Asiático. Agora que está em curso um movimento de reindustrialização da Europa, motivado pelo desejo de diminuir a dependência da China e de encurtar as cadeias de abastecimento, e se prevê a retoma económica após a quebra decorrente da pandemia de covid-19, é previsível que o consumo de energia na UE suba.

Consumo bruto de energia na UE, segundo as diferentes fontes, 1990-2019, em TEP (toneladas de equivalente petróleo): azul-escuro = petróleo; verde-água = carvão; rosa-escuro = gás natural; verde-seco = energia nuclear; vermelho = energias renováveis

Como será suprida a provável procura adicional de energia na UE? Eventualmente com o reforço do investimento em energias renováveis, levando ao aumento da proporção destas na produção total de energia, o que, parecendo ser um progresso, não fará suster o acréscimo de CO2 na atmosfera, que é função da quantidade absoluta de combustíveis fósseis que é queimada todos os anos, não da proporção de combustíveis fósseis no mix energético.

A mina da carvão de Turów, na Polónia, alimenta a central térmica homónima, que é a maior fonte emissora de CO2 da Polónia. A Polónia é o 9.º maior produtor mundial de carvão e o país da UE cuja produção de energia está mais dependente do carvão

Por outro lado, não é garantido que o investimento em energias renováveis conseguirá cobrir o aumento da procura de energia. O rápido ritmo de crescimento das energias renováveis que se registou nos últimos anos poderá não se manter no futuro, pois:

1) O potencial hidro-eléctrico dos países da UE não está longe de estar completamente explorado: os locais mais favoráveis já têm empreendimentos hidro-eléctricos instalados e muitos dos locais livres são em troços de rios ainda em estado natural ou pouco alterado, de elevado valor ecológico.

2) Naturalmente, as primeiras áreas a receber parques eólicos foram aquelas com regimes de ventos mais favoráveis; claro que há ainda imensos espaços livres providos de ventos favoráveis, mas alguns situam-se em áreas protegidas e outros não são utilizáveis devido a regulamentos que, nalguns países, impedem a instalação de aerogeradores na proximidade de habitações. Mas é verdade que a) zonas com ventos fracos podem tornar-se rentáveis com o progresso tecnológico; e b) está por explorar o vasto potencial dos parques offshore, que, porém, requerem investimentos mais pesados.

3) Embora exista ainda um vasto potencial por explorar na energia solar, o espaço disponível para instalação de grandes parques é mais limitado do que poderá parecer, devido ao seu forte impacto visual: nas proximidades de zonas urbanas, enfrentarão a oposição dos residentes; nas zonas desabitadas, que frequentemente correspondem a áreas de elevado valor ecológico e paisagístico, serão combatidos pelos ambientalistas.

4) As outras fontes de energias renováveis (ondas, marés, geotermia) têm dado, até agora, um contributo residual para a descarbonização e, salvo avanços tecnológicos revolucionários, não se prevê que a situação se altere no horizonte de uma década.

Mesmo admitindo que o consumo de energia na UE não irá aumentar, o facto de quase 30 anos de empenhamento na descarbonização não terem conseguido melhor do que uma queda de 82% para 72% na proporção de combustíveis fósseis no mix energético, é muito improvável que essa proporção caia para 50% até 2020 e mais improvável ainda que a UE atinja a neutralidade carbónica em 2050.

Emissões de CO2 por país, 1970-2018 (em milhões de toneladas de CO2 por ano)

Os cavaleiros cinzentos

Apesar de o seu desempenho dar poucas esperanças para o cumprimento das metas do European Green Deal, a UE foi o único dos seis maiores emissores a registar um decréscimo de emissões entre 1990, o ano de referência para as metas do Acordo de Paris, e 2018.

A China é hoje, por larga margem, o emissor n.º 1 de CO2, posição conseguida graças a uma subida robusta entre 1970 e 2001 e uma subida meteórica a partir de 2001, o ano da admissão da China na Organização Mundial do Comércio, que levou a que a produção de muitas indústrias americanas e europeias fosse transferida para a China – o que significa que a estagnação ou declínio registado nas emissões dos EUA e da UE a partir do início do século XXI resultou, em parte, da “deslocalização” de emissões para a “fábrica do mundo”.

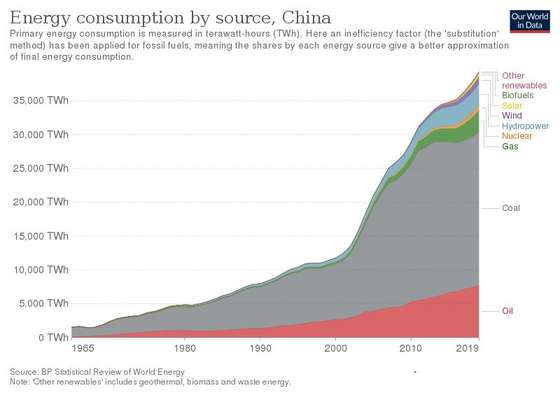

Não é previsível que a China venha a empenhar-se seriamente na descarbonização, devido à sua peculiar síntese de comunismo e capitalismo selvagem: manter a paz social e o pleno emprego num país de 1400 milhões de habitantes requer que o PIB mantenha um crescimento robusto e, dada a eficiência energética relativamente baixa da economia chinesa, tal implica um crescimento não menos robusto do consumo de energia. A China previra que as suas emissões iriam continuar a aumentar até 2030 e só então iria iniciar o decréscimo até atingir a neutralidade carbónica em 2060. Este plano, que envolveria o encerramento faseado de 600 (seiscentas) centrais térmicas a carvão nos próximos 10 anos, já representaria uma medíocre meta de descarbonização, mas em Outubro passado as perspectivas ensombraram-se ainda mais. Perante o imperativo de manter a economia chinesa a crescer e o presente desfasamento entre procura e oferta de energia no mercado internacional, que tem levado à escalada do preço do petróleo (de que a China é o 2.º maior importador mundial, a seguir à UE) e gás natural (de que a China é o 3.º maior importador mundial), o Governo chinês anunciou um retorno ao carvão (de que é, por larguíssima margem, o maior produtor e o maior consumidor mundial), reabrindo centrais ou adiando o seu encerramento e incrementando a extracção em 170 minas.

Consumo de energia na China, discriminado por fonte, 1965-2019. O carvão sempre representou a maior fatia, atingindo em 2019 58% do total

Os EUA ocupam o 2.º lugar no ranking das emissões, mas no que respeita às emissões per capita, surgem em 1º lugar entre os grandes geradores de gases de efeito de estufa, com 15.2 toneladas de CO2 por ano (dados de 2018, Banco Mundial), bem à frente da Rússia, com 11.1, do Japão, com 8.7, da China, com 7.4, da UE, com 6.4, e da Índia, com 1.8 toneladas de CO2.

Os EUA têm liderado, ao longo dos séculos XX e XXI, o ranking do consumo de petróleo. Mas, se durante a maior parte do tempo foram também o maior importador, os avanços tecnológicos obtidos nos últimos anos no processo de fracking permitiram extrair óleo e gás de formações de xisto, convertendo o país no 4.º maior exportador de petróleo. Em 2020, os combustíveis fósseis foram responsáveis por 79% da produção de energia nos EUA, com a energia nuclear a representar 9% e as energias renováveis 12% – enquanto a proporção das energias renováveis na UE é de 20%. Não só o caminho a fazer pelos EUA até às “emissões zero” é mais longo, como o país tem manifestado relutância em comprometer-se com acordos internacionais de descarbonização.

Ficando pelos tempos mais próximos de nós, Donald Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, revogou medidas de descarbonização e denunciou sistemática e veementemente as alterações climáticas como embuste (no passado dia 1 de Novembro, voltou a classificar o aquecimento global como “hoax” e afirmou mesmo que era “o 7.º maior embuste da história dos EUA”, não explicitando quais eram os restantes nem o critério de ordenação). Joe Biden voltou a vincular os EUA ao Acordo de Paris, mas, independentemente da disponibilidade da administração Biden para empreender acções concretas e eficazes de descarbonização que vão para lá das boas intenções (o que é ainda uma incógnita), a radicalização da política americana e o facto de largos sectores do Partido Republicano negarem ou desvalorizarem as causas antropogénicas das alterações climáticas e verem as medidas de descarbonização como uma conspiração socialista (ou chinesa) contra a livre iniciativa e a indústria americana, faz com que seja muito provável que, se em 2024 tomar posse um presidente republicano, os EUA voltem a desvincular-se do Acordo de Paris.

[O congressista republicano Louie Gohmert (Texas) não nega a realidade das alterações climáticas, mas crê que o combate a estas passa, não por restringir a queima de combustíveis fósseis, mas por alterar a órbita da Lua; acabou por deixar cair esta ideia e, há alguns dias, numa intervenção na Câmara dos Representantes, considerou que o aquecimento global, é, bem vistas as coisas, positivo, pois permite que “as colheitas tenham mais tempo para crescer”:]

O Japão ocupa o 6.º lugar no ranking das emissões e emitiu em 2018 aproximadamente a mesma quantidade de CO2 do que em 1990. Isto deve-se menos a um esforço de contenção de emissões do que à estagnação da economia japonesa desde o final da década de 1990 e à deslocalização de parte da produção industrial japonesa para a China. A pandemia de covid-19 e a crescente agressividade da China em relação aos seus vizinhos fizeram o Japão despertar para os inconvenientes da excessiva dependência da China e iniciar um vasto programa de reindustrialização – que irá, necessariamente, aumentar o consumo de energia. E, uma vez que no Japão as energias renováveis representam apenas 15 % do total da produção de energia, o cumprimento das metas de descarbonização irá requerer a reactivação das centrais nucleares desactivadas após o desastre de Fukushima, em Março de 2011. Mas como esta medida irá, provavelmente, suscitar a oposição de vastos sectores da população, é provável que também o Japão se veja forçado a aumentar o seu consumo de combustíveis fósseis (que provêm, na íntegra, da importação).

Manifestação contra a energia nuclear, em Setembro de 2011, em Tóquio

A Rússia, que ocupa o 5.º lugar no ranking das emissões, é um dos países menos interessados em acordos de descarbonização e tem diversos motivos para tal:

1) Os combustíveis fósseis são a sua principal exportação, representando 63% do total. O país é o 2.º maior exportador de petróleo (atrás da Arábia Saudita), o 3.º maior exportador de carvão (atrás da Austrália e da Indonésia) e o maior exportador de gás natural. Possui as 8.ª maiores reservas de petróleo do mundo, as 2.ª maiores reservas de carvão (10% do total mundial), as maiores reservas de gás (25% do total mundial) e as 2.ª maiores reservas de xistos betuminosos (atrás dos EUA).

2) O Estado russo tem um quase-monopólio da exploração de gás natural (através da Gazprom) e é detentor as empresas n.º 1 (Rosneft) e n.º 3 (Gazprom Neft) do ramo dos petróleos. Boa parte do poder e da fortuna de Putin e do seu círculo advêm do controlo destas empresas, cujos postos-chave têm sido distribuídas a gente da confiança de Putin.

3) A Europa é fortemente dependente do petróleo e gás russo, que representam, respectivamente, 30 e 39% dos consumos totais europeus, percentagens que podem ser bem maiores nalguns países da Europa Central e de Leste. Uma vez que para muitos dos seus países-clientes desligar o aquecimento no Inverno não é uma opção, a Rússia tem nos combustíveis fósseis uma temível arma geopolítica.

4) Se as alterações climáticas tenderão a aumentar a frequência e intensidade dos incêndios florestais na taiga siberiana e a aumentar a aridez de algumas regiões da Ásia Central, em compensação, o aumento das temperaturas poderá amenizar o duro Inverno russo e expandir a área agricultável para norte.

Ou seja, a Rússia não só não tem interesse em promover a sua descarbonização, como não tem interesse em que os outros países se descarbonizem.

Mina de carvão de Pereyaslovsky, Rússia

A parte de baixo do mundo

A Índia ocupa o 4.º lugar no ranking das emissões e, atendendo a que:

1) possui hoje 1400 milhões de habitantes e atingirá os 1600 milhões em 2050, ultrapassando a China como país mais populoso do mundo;

2) o rendimento per capita Índia – 1900 dólares/ano – está muito abaixo dos padrões do mundo desenvolvido – 34.200 dólares na UE, 63.400 dólares nos EUA –;

é natural e legítimo que os indianos aspirem a consumir mais e a viver mais desafogadamente. E isto implica maior consumo de energia e maiores emissões de CO2. O facto de as emissões per capita de CO2 da Índia – 1.8 toneladas/ano – representarem, em 2018, apenas 12% das dos EUA e 28% das da UE, terá certamente dado cobertura ao presidente Narendra Modi para, na COP-26, anunciar o adiamento da meta de neutralidade carbónica para 2070.

Mineração de carvão em Jharia, a maior jazida de carvão da Índia, com reservas estimadas de 19.400 milhões de toneladas

China, EUA, UE, Índia, Rússia e Japão representam a quota de leão das emissões, enquanto os restantes países do mundo todos juntos emitem praticamente o mesmo CO2 do que a China. O que é inquietante é que as emissões do “resto do mundo” têm exibido um crescimento vigoroso no último meio século (se bem que não tão vertiginoso quanto o da China).

O “resto do mundo” mistura realidades muito diversas: inclui países industrializados, como Austrália, Canadá e Coreia do Sul, economias emergentes, como Brasil e México, e países “de baixos rendimentos”, que correspondem a quase toda a África (sobretudo a sub-sahariana) e a boa parte da América Latina e da Ásia meridional.

Este último grupo aspira, tal como a Índia, a ascender ao nível de riqueza e conforto dos países desenvolvidos e isso significa maior consumo de energia proveniente de combustíveis fósseis e também imensas quantidades de aço e cimento – materiais cuja produção implica a emissão de grandes quantidades de CO2 – necessárias para se dotarem de infra-estruturas e providenciar habitação para as centenas de milhões de pessoas que hoje se aglomeram em bairros de lata e em habitações precárias. É pois previsível que as emissões de CO2 nestes países subam acentuadamente nas próximas décadas, pois o seu ponto de partida é muito baixo: a África sub-sahariana fica-se pelas 0.8 toneladas de CO2 por habitante e por ano, a Ásia meridional (que inclui a Índia) por 1.5, a América Latina & Caribe por 2.6 (dados de 2018). E estas previsíveis subidas têm de ser multiplicadas por populações de 1140 milhões (com forte tendência ascensional) na África sub-sahariana, 2000 milhões na Ásia Meridional e 650 milhões na América Latina & Caribe.

Nestas regiões, o desenvolvimento económico e a necessidade de alimentar uma população crescente têm vindo a ser acompanhados por desflorestação maciça, que tem afectado sobretudo as florestas tropicais do Sudeste Asiático (Indonésia, Malásia, Vietnam, Cambodja, Tailândia e Filipinas), da África sub-sahariana (Nigéria, República Democrática do Congo e um longo etc.), América Latina (Honduras, Equador, Colômbia, Peru, Brasil) e Madagáscar. A destruição de florestas tropicais não só representa uma tremenda perda de biodiversidade (estas florestas são o ecossistema terrestre com maior diversidade de espécies) como libertam para a atmosfera o carbono armazenado na biomassa vegetal.

Imagem de satélite obtida em Outubro de 2006, com a ilha de Bornéu (repartida entre Indonésia e Malásia) quase completamente coberta pelo fumo de incêndios (cujos focos estão assinalados a vermelho). Estes começam por ser ateados como forma de limpar o terreno para a agricultura e depois alastram descontroladamente

O que é de uma amarga ironia é que boa parte da desflorestação na Indonésia e Malásia visa a instalação de monoculturas de palmeira-de-óleo (Elaeis sp.), destinadas à produção de óleo de palma, de que os dois países são, respectivamente, o 1.º e 2.º produtores mundiais. A maioria deste óleo de palma destina-se à exportação, e um dos seus principais clientes é a UE, onde um dos seus usos mais correntes é o de biocombustível, quer sob a forma de biodiesel (30% de óleo de palma) quer sendo incorporado em menor percentagem nos combustíveis correntes. Por incrível que possa parecer, este procedimento, fez até 2019, parte das medidas de descarbonização promovidas pela UE. A UE decidiu eliminar progressivamente este tipo de biocombustíveis até 2030, mas a Indonésia parece estar segura de haver mercado para o óleo de palma, pois faz tenção de, até 2030, duplicar a sua produção, que foi, em 2019, de 52 milhões de toneladas.

Plantação de palmeiras-de-óleo, em Cigudeg, Ilha de Java, Indonésia

Os carbono-dependentes

O “resto do mundo” inclui um clube de seis países que não se encaixam em nenhum dos grupos acima definidos: são as petro-monarquias do Golfo Pérsico. O facto de todos eles terem assinado o Acordo de Paris é a prova de que ninguém o leva a sério. Acontece que estas petro-monarquias não só têm como fonte quase exclusiva de rendimentos a exportação de petróleo e gás natural, como elas próprios consomem estes recursos de forma perdulária, o que explica que dominem o pouco honroso ranking mundial das emissões de CO2 per capita: o Qatar com 32.4 toneladas/ano, o Kuwait com 21.6, os Emiratos Árabes Unidos com 20.8, o Barhain com 19.6, a Arábia Saudita com 15.3 e Oman com 15.2.

Entre os países ocidentais, os EUA – cujas emissões igualam as de Oman – têm geralmente má imagem perante o mundo no que toca a consumo de recursos naturais e emissão de poluentes, mas, na verdade, não são o país “mais mal comportado” do Ocidente. Tal posição cabe a dois países que costumam ter uma imagem internacional muito favorável mas que, no que respeita ao combate às alterações climáticas, têm tido um comportamento reprovável: a Austrália e o Canadá.

Ambos têm boas razões para se furtarem a quaisquer acções concretas de descarbonização: a Austrália é o maior exportador de carvão (39% das exportações globais de carvão), o 3.º maior exportador de gás natural (12.7% das exportações globais) e os combustíveis fósseis representam ¼ de todas as suas exportações. O Canadá é o 7.º maior exportador de carvão, o 6.º maior exportador de petróleo e o 9.º maior exportador de gás natural (dados de 2020) e possui as 3.ª maiores reservas de petróleo do mundo (a maior parte correspondendo às areias asfálticas de Alberta).

A esta dependência das economias dos dois países em relação aos combustíveis fósseis soma-se um consumo “liberal” destes: as suas emissões de CO2 per capita são de 15.5 toneladas/ano, valor que só é superado pelo Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Barhain.

Poços de petróleo, Alberta, Canadá

Quer o Canadá quer a Austrália se têm multiplicado em artimanhas para manter o statu quo e evitar comprometer-se efectivamente com metas de descarbonização, mas o título de campeã do contorcionismo climático tem de ir para a segunda.

Enquanto, pelo Protocolo de Kyoto, todos os países industrializados se comprometeram a cortar as suas emissões de CO2, a Austrália negociou tão ardilosamente que conseguiu ganhar o direito a aumentar as suas emissões. Só em 2020 o Governo australiano concedeu 10.000 milhões de dólares australianos (6400 milhões de euros) de subsídios à indústria de combustíveis fósseis e o relatório “Resources and Energy Major Projects” do Governo australiano lista mais de uma centena de projectos em curso ou em estudo no domínio da produção de carvão e gás, que, se forem todos implementados, irão causar a emissão adicional de 1700 milhões de toneladas de CO2 por ano.

Como é possível conciliar a insistência na aposta nos combustíveis fósseis com o compromisso com as metas de descarbonização que o primeiro-ministro australiano Scott Morrison anunciou nas vésperas da COP-26? A abordagem de Morrison assenta, não em medidas concretas de descarbonização e de promoção das energias renováveis, como seja a taxação das actividades responsáveis pelas principais emissões de carbono, mas na crença mágica em hipotéticos e imprevisíveis “avanços tecnológicos”. Morrison deu a este mirífico plano a designação “Technology, not taxes”, mas seria mais justo baptizá-lo como “Salvação pela tecnologia” (ou, mais prosaicamente, “Fia-te na Virgem e não descarbonizes”).

Significativamente, as novas tecnologias que o Governo australiano tem escolhido apoiar na área da “captura e armazenamento de carbono” (CCS, na sigla inglesa) têm contemplado grandes empresas de combustíveis fósseis e têm-se revelado um fiasco (para os contribuintes australianos, não para as empresas) do ponto de vista financeiro e tecnológico (aliás, tal outros projectos de “captura e armazenamento de carbono” no Canadá e EUA). O maior destes projectos de CCS, associado ao Gorgon Project, conduzido pela Chevron nos seus campos de gás natural ao largo da costa ocidental da Austrália, consiste na separação do CO2 que brota dos furos juntamente com o gás natural e na sua re-injecção em estratos rochosos a 2 Km de profundidade. O projecto começou com mais de dois anos de atraso, nunca esteve perto de atingir as metas previstas e apenas cobriu 30% das emissões associadas ao processo de extracção – e apenas 1.8% das emissões associadas ao transporte e queima do gás natural extraído nesses campos nesse período. Apesar de ter falhado estrondosamente os objectivos acordados, a Chevron guardou para si na íntegra o subsídio de 60 milhões de dólares australianos (38 milhões de euros) que recebeu do Governo para este fim.

Instalações da Chevron na Ilha de Barrow (uma reserva natural), na Austrália. O gás natural proveniente dos campos offshore é aqui convertido em gás natural liquefeito (LNG); o CO2 é (ou deveria ser) separado e injectado nas rochas a 2 Km de profundidade

Mas o exemplo mais paradigmático da atitude dúplice do Estado australiano perante a descarbonização e a luta contra as alterações climáticas é o facto de o governo do estado de Victoria ter criado um inédito desincentivo à mobilidade eléctrica, instituindo em Julho passado um imposto de 2 a 2.5 cêntimos de dólar australiano por cada quilómetro percorrido por um veículo eléctrico. O governo estadual justificou o imposto por os proprietários de veículos eléctricos não pagarem imposto sobre combustíveis, o que os satiristas de The Juice Media compararam a taxar os ex-fumadores por terem deixado de pagar o imposto sobre tabaco.

A relutância inicial do Canadá em comprometer-se com a descarbonização até pode compreender-se, pois, como a Rússia, o país poderá esperar benefícios do aquecimento global. Já a obstinação da Austrália é mais difícil de compreender, pois é um dos países do mundo que mais tem a perder com as alterações climáticas e já está a ser assolado por secas, cheias e incêndios florestais devastadores, bem como ao branqueamento dos corais da Grande Barreira, um dos seus ex-libris.

Lake Hume, a albufeira criada pela Hume Dam, no Rio Murray, na Austrália, em 2007, quando a seca a deixou reduzida a 1% da sua capacidade

O suave milagre da transição energética

Os media dão assiduamente conta de inquéritos de opinião que mostram que a consciência ambiental está em alta e que as alterações climáticas se tornaram na preocupação n.º 1 dos cidadãos do mundo – ou, pelo menos, do mundo desenvolvido. Porém, a grande maioria das pessoas que aplaudem os miúdos com cartazes que proclamam que “não há um planeta B” e são a favor da transição energética, esperam que esta seja indolor, o que é o mesmo que dar crédito aos anúncios de dietas miraculosas que prometem “perda de peso sem que tenha de privar-se das comidas de que gosta”, ou acreditar que pode ficar com um corpo similar ao de Cristiano Ronaldo sentado no sofá a ver futebol na TV e a beber cerveja.

A opinião pública portuguesa costuma surgir nos lugares cimeiros das posições pró-ambientais nos inquéritos de opinião internacionais, mas é difícil discernir racionalidade e consequência nessa posição. Enquanto turcos, gregos e cipriotas já chegaram, há alguns meses, à beira do conflito armado por causa dos direitos de exploração de petróleo no Mediterrâneo Oriental, os portugueses nem querem ouvir falar sequer da sua prospecção em território nacional, ainda que, como a esmagadora maioria dos europeus, tenham de importar continuamente colossais quantidades de petróleo e, pelas razões acima explanadas, seja expectável que tenham de continuar a fazê-lo durante as próximas décadas. Os portugueses são a favor da descarbonização, mas quando a Galp encerrou a sua refinaria de Matosinhos, barafustaram pela perda de postos de trabalho daí resultante. São a favor da mobilidade eléctrica, mas opõem-se intransigentemente à exploração em território nacional de lítio, elemento indispensável às baterias dos veículos eléctricos. Apoiam as energias renováveis, mas alguns parques solares, nomeadamente em Santiago de Cacém e no Cercal, têm vindo a encontrar resistência das populações (ver Revolta local contra projectos verdes). Acham insuportável a poluição do ar nos meios urbanos e são pela mobilidade sustentável, mas protestam quando as ciclovias roubam lugares de estacionamento e em Lisboa, a região do país mais bem servida de transportes públicos, 50% das crianças e adolescentes são levados à escola nos automóveis dos pais.

Não é de estranhar que os cidadãos alimentem expectativas irrealistas e contraditórias e ajam e pensem como crianças, pois habituaram-se a ser tratados como crianças pela classe política. O discurso político foi, progressivamente, esvaziando-se de ideologia e tornou-se num concurso de promessas aliciantes, incongruentes e, aparentemente, isentas de custos, consequências, contrapartidas, inconvenientes ou efeitos secundários. A transição energética sempre foi “vendida” pelos políticos como uma metamorfose indolor que iria transformar a feia petro-lagarta numa bela eco-borboleta. Assim, quando os cidadãos se deparam com subidas dos preços da gasolina, gasóleo, gás natural e electricidade, em consequência da aplicação de taxas de carbono (e outras formas de desincentivo fiscal ao uso e consumo de combustíveis fósseis) e da subsidiação das energias renováveis, reagem com surpresa e irritação. Só agora, começam a surgir no espaço público nacional vozes a advertir que a transição energética e a manutenção do aumento da temperatura global dentro de limites razoáveis “vai doer muito nos bolsos dos portugueses” (João Joanaz de Melo, no Público de 19.10.21). Dos portugueses e dos habitantes dos restantes países, sobretudo dos que não estejam a nadar em petróleo e gás natural. E a dor será sentida não só na bomba de gasolina e nas contas de gás e electricidade, mas também na concomitante subida dos preços de todos os bens e serviços que tenham associada uma factura energética relevante.

O maior problema é que a dor não será sentida de igual forma por todos os cidadãos: os que estão mais despertos para os problemas ambientais, e que pertencem, em geral, às classes média-alta e alta, estarão em melhor posição para compreender a lógica dos custos da transição e os seus rendimentos permitirão encaixar a despesa extra sem sacrificar nada de fundamental. Mas para quem ganha o salário mínimo ou vive de biscates e precisa de usar o automóvel particular para trabalhar e/ou vive numa região mal servida por transportes públicos, o custo da transição energética pode ser insuportável. A escalada do preço dos combustíveis, em parte pela imposição de taxas decorrentes da transição energética (e em parte por questões conjunturais do mercado petrolífero), foi uma das principais razões que levou à eclosão em França, a partir de Novembro de 2018, dos protestos, por vezes violentos, de movimentos espontâneos que ficaram conhecidos como “gilets jaunes”.

Sim, a transição energética será dolorosa e a alguns sectores da população irá doer tanto que irão sair para a rua, erguer barricadas e bloquear estradas e rotundas.

Manifestação de “gilets jaunes”, Toulouse, Dezembro de 2018

Por outro lado, à medida que as alterações climáticas se vão tornando mais evidentes e danosas, os cidadãos também tenderão a sair para as ruas em protesto, exigindo a intervenção dos governos. Ora se é verdade que muitas dos passos em direcção à descarbonização são responsabilidade dos governantes – é o caso da política energética, da taxação das empresas emissoras de CO2, da subsidiação de energias renováveis e da mobilidade eléctrica, ou, mais prosaicamente, da construção de ciclovias – os cidadãos também influem nas alterações climáticas através do seu estilo de vida e das suas opções como consumidores. É para satisfazer o seu apetite por automóveis cada vez maiores, mais pesados e mais recheados de tecnologia e materiais de qualidade e habitações cada vez mais amplas e dotadas de confortos e das últimas maravilhas da domótica que as “dark satanic mills” laboram e fumegam, e é para ir ao encontro do seu gosto por viagens, “escapadinhas” e “experiências” (gastronómicas, culturais ou espirituais) que os aviões andam num corrupio – o capitalismo tem um ouvido extraordinariamente apurado no que toca aos desejos dos consumidores. E é para tentar resolver a insanável contradição entre as pulsões consumistas imediatas e as preocupações de estabilidade e preservação no longo prazo que revoluteiam na mente dos cidadãos que os seus líderes se juntam todos os anos na COP para fazer promessas vãs e assinar acordos que não fazem tenção de cumprir.