Nada melhor do que a verdade para dar título a um disco: A Vida Continua… é o sexto LP de um dos artistas essenciais do rap nacional, daqueles que esteve no Rapública (1994) – compilação de arranque do hip-hop no universo discográfico de Portugal – daqueles fez as primeiras festas em Lisboa, daqueles que escreveu canções como “Baza Baza”, daqueles que fez breakdance quando mal havia nome para o breakdance. Desde o inaugural Manda Chuva (1998) vão vinte anos de carreira, a ser o patrão, a ser o boss que, confessa, não gosta de ser, ou, pelo menos, de se chamar.

Hoje pai de duas filhas, empresário a tempo parcial, louco por cachupa e com o mesmo gosto pela rima, pelo som, pelo boom-bap. Ainda que, convém ir adiantando, em mais novo quisesse ser cientista, adorava matemática e Thomas Edison e ainda que, durante três anos, tenha trabalhado no correio interno de um banco. Mas “um grande par de tomates” permitiu à música vencer. Última nota para dizer que o seu mail mantém-se: bossac@bossac.com. Uma entrevista de vida com AC, sem boss.

[“Queque Foi”, primeiro single do novo álbum, que é editado a 26 de outubro:]

Editou, em 2012, AC Para os Amigos. Seis anos depois há um EP e um disco. Estava à espera do melhor momento?

Não foi propriamente calculado, mas sim, fiz uma pausa por uma série de razões, uma pausa que não é bem uma pausa porque não parei.

Uma pausa de edição.

De edição, exatamente. Estive tudo menos parado, fiz uma miríade de coisas.

Como por exemplo?

A primeira de todos e a razão principal dessa pausa foi para me dedicar à família. Ao mesmo tempo, profissionalmente, fiz coisas que nada têm a ver com a música, aventuras no mundo empresarial, mas sempre com a música presente, a compor, a dar espectáculos também, mas não foi de forma alguma estar parado. Este A Vida Continua… é quase um retrato destes seis anos na medida em que tenho músicas escritas há algum tempo e outras há um mês.

Primeiro a família, depois o disco.

Sim, fui pai de duas lindas meninas, na vida temos que priorizar coisas e nada é mais prioritário para mim do que elas. Esta vida que escolhi, ou que me escolheu — ainda não consigo dizer ao certo qual das duas afirmações é a mais correta — e da qual estou muito grato… mas leva-nos muito tempo, estamos muito tempo fora, a disponibilidade torna-se pouca.

Um músico, mais do que outro profissional, precisar de parar para dar tempo à família?

Não posso falar pelos músicos. Mas por já andar nisto há algum tempo já ouvi relatos de pessoas próximas que se arrependem de não dar mais tempo à família, sobretudo às crianças, o tempo não para e quando abres os olhos já passou. No meu caso não há nenhum dinheiro no mundo que pague a primeira vez que me chamam papá, o primeiro passo, a primeira sopa, o primeiro dente. Isto é uma profissão muito desgastante, tudo o que fazes é escrutinado pelo público, tudo é visto à lupa, há muita pressão de vários quadrantes e às vezes é preciso parar para fazer uma introspeção. Para analisar a minha vida, a minha carreira, o resultado disso é o disco.

“A Vida Continua…”, de Boss AC (Universal; edição a 26 de outubro)

Essas aventuras empresariais…

Ficaste curioso.

Fiquei.

Epá, algumas coisas são mais públicas que outras, sou um dos sócios do Lisboa Ao Vivo, tenho um restaurante, várias coisas.

Que também tiraram tempo.

Sim, mas deram-me outra bagagem. E uma das coisas que sempre tive presente foi ter plano B, C e D. A indústria da música é muito efémera, hoje és o maior, amanhã já não és, depois voltas a ser. E se há coisa que tiro destes muitos anos de carreira é que as coisas são cíclicas. Felizmente tenho tido grandes sucessos, mas vivemos num país pequeno… chega a uma altura que já toda a gente te viu, já foste a todo o lado. Quando chego à conclusão que já estou cansado de mim é quando chego à conclusão que as pessoas também já estarão.

No disco parece-me que, em alguns momentos, está conformado com esta ideia da indústria da música, e noutros uma espécie de ânimo pela vida continuar. Estou certo?

Certíssimo. Ainda penso nos álbuns em termos conceptuais, que é uma coisa que cada vez menos existe, sinal dos tempos, as pessoas consomem as coisas de uma forma muito mais rápida…por exemplo lancei o EP em abril e para o público isso já é uma história antiga. Não vejo as coisas assim, sou do tempo em que compro um disco e…

…é preciso tempo para o conhecer.

Precisamente. Mas voltando ao conceito, sabia que queria ter o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem por uma espécie de homenagem ao início da minha carreira, ao rap dos anos 90, aos artistas que me influenciaram. O hoje porque o que me interessa é o que estou a fazer hoje. E o amanhã porque é preciso projetar o futuro, o que vem a seguir. E quis que essa noção ficasse vincada no disco. Tens músicas que remetem para coisas mais dos anos 90, tens músicas mais próximas do que se está a ouvir hoje, e outras que será o que se vai ouvir amanhã. Dou-te o exemplo da música com os Ferro Gaita [“Si Propi”], que eu próprio não consigo rotular, o que é bom sinal, tem funaná.

Sim, tem muito funaná.

E uma mistura de trap, de hip-hop, whatever, ou gostas ou não gostas, esquece o rótulo. E foi sempre esse o meu ponto de vista. Além deste conceito de tempo pensei também numa outra coisa que é “menos é mais”, que teve para ser o nome do disco. Queria que o álbum fosse, de certa forma, minimalista e que fosse curto, finalmente consegui fazer um álbum curto, novidade para mim. Ter um disco com dezanove músicas é algo que já não faz muito sentido atualmente.

Ainda é muito feito lá fora. A Nicki Minaj ou o Drake fazem discos com 20 e tal canções.

Pois, mas digitalmente, ao fim de algum tempo, já conta como dois discos. Portanto pode ser marketing para aumentar o streaming. Não me via a fazer isso agora, deixei canções de fora que ficarão para outro disco ou EP.

Na canção “Portas e Janelas” diz: “Eu nem sei o que quero ser quando for grande”. Achava que depois dos 40 já se sabia…

Não, curiosamente não. É estranho… primeiro nem quero acreditar que já estou com 43. Onde é que os anos passaram? A música sempre teve à minha volta, a minha mãe era cantora, sempre estive com música, sempre perto da vida de estrada, dos concertos, dos backstages, mas as minhas ambições eram distintas, queria era ser cientista e empresário, não era artista.

Isso com que idade?

Até aos treze ou catorze.

Cientista de quê?

Adorava matemática, por exemplo. Os meus heróis eram o DaVinci, o Edison, o Tesla, adorava a cena das invenções, queria ser inventor. Que de certa forma até sou, mas noutro sentido. “O Verdadeiro” [feat Black Company e DJ Ride] explica, de forma sucinta, os primeiros tempos, o primeiro contacto com o hip-hop. Comecei a cantar as músicas que ouvia, Grandmaster Flash, Run-D.M.C., essa malta mais antiga. Numa primeira fase era imitar o que eles faziam em inglês, depois começar a tentar em português, a certa altura começámos a fazer umas pequenas apresentações ora na escola, ora numa discoteca da zona.

Onde?

Entre a zona de São Bento e a Rua de São Paulo, Bairro Alto, Cais do Sodré, Bica, era o epicentro da minha malta. Em 1993 fiz um festival de hip-hop, um dos primeiros e mais importantes, porque as bandas que lá foram são as mesmas que depois entraram no Rapública (1994).

De que festival falamos?

Era o Festival de Rap, que aconteceu no Trópico, um bar ali em Santos, um barracão na zona por trás da estação, acho que aquilo até já foi demolido. Estava lá o Hernâni Miguel que gostou daquilo, era um estilo emergente, já se falava do hip-hop que estava a crescer na Grande Lisboa, até porque o maior polo era na Margem Sul, de onde não sou, ainda hoje às vezes se faz essa confusão. O Hernâni depois apresentou esta ideia à Sony, saiu o Rapública, onde aparece o primeiro grande sucesso do rap nacional, uma música que superou o rap, tornou-se enorme, falo do “Não Sabe Nadar”, dos Black Company. Tínhamos o mesmo manager, o Hernâni, também assinei com a Sony, fazia as primeiras partes deles.

Com que idade?

Devia ter uns 17 ou 18 anos. E quando saiu o Rapública dei por mim e estava a ganhar mais que qualquer pessoa lá em casa. Não era um rio de dinheiro, mas a cantar e a fazer o que gostas já fazia um dinheiro. Pensei que aquilo podia ter a sua piada. Embora de 1995 a 98 tenha estado a trabalhar num banco.

Com que função?

Estava na secção de correio interno. E que era um trabalho que à vista desarmada era o trabalho ideal, era ao pé de casa, recebia bem, tinha um bom horário, é, no fundo, aquilo que muita gente quer na vida. Para mim não era, andava infeliz porque não era nada daquilo.

Mas não tinha tempo para a música, era isso?

Tinha algum, mas não tinha tanto quanto queria. Mas a questão nem era tanto essa, não estava satisfeito, há uma coisa que ainda hoje abomino que é a rotina, nunca quis isso. Na altura estava a fazer o Manda Chuva e olhando para trás, foi preciso um grande par de tomates. Saltei de uma coisa certa, com alguma segurança, e atirei-me para o abismo para fazer do rap vida. É preciso perceber que estamos a falar de 1997/98, o rap era visto quase como uma música marginal, não era levado a sério.

Nasceu em Cabo Verde. Veio muito cedo para Portugal?

Não, os meus pais já viviam cá há muito tempo. Fui lá só para nascer e vim logo. Fui conhecer Cabo Verde com 13 anos.

Já pré-adolescente. Como foi?

Não foi fácil. Estás naquela fase que já tens os teus amigos, a tua vida e depois é uma realidade completamente diferente. Supostamente ia de férias, ia todo contente, de repente as férias nunca mais acabavam e eu perguntava quando ia voltar, diziam-me que ia ficar mais um tempo e às tantas já estava inscrito na escola lá. Aquilo para mim não foi fácil. Também porque quando voltei a Portugal a coisa não estava muito fácil, problemas com a extrema-direita, com os skinheads, foi a primeira vez que senti racismo em Portugal. A minha família era a única família negra naquela zona da Rua de São Paulo… é aí que me começo a sentir diferente. Não és português, mas depois chego a Cabo Verde e também não sou cabo verdiano.

Acabou por fazer a escola em Cabo Verde?

Fiz nove meses, vim, dá-se essa fase conturbada de que te estava a falar e felizmente aparece, pelo menos de forma mais presente, o rap e essa frustração, essas dúvidas são todas canalizadas para a música. Podiam ter sido canalizadas para coisas menos positivas. Encontrei paz quando percebi que não tinha de abdicar de nada, podia ser tudo. Tanto que tenho sempre presente em todos os meus álbuns, a contar com o EP já são sete, nem que seja de forma subtil, o calorzinho das ilhas, tenho sempre um tema em crioulo ou dois, neste caso, bom, um e meio que o “Catchupa Sab” [feat Supa Squad] não é totalmente em crioulo.

A cachupa é uma tradição familiar?

Sim, não como com a frequência de que gostava, mas sim, vou comendo.

É bom cozinheiro?

Sou. Nos últimos tempos não tenho cozinhado tanto, mas gosto, sobretudo para os outros.

A ideia de encontro à mesa.

Exatamente, as pessoas a repetirem, é isso mesmo.

Falou agora de racismo. Esteve muito presente na sua vida?

Na adolescência sim. Nunca me tinha sentido diferente e num meio, diria, 90% branco. As lembranças que tenho são coisas muito inocentes, tinha um afrozinho e os meus amigos gostavam de meter a mão, diziam que parecia algodão, coisas sem maldade nenhuma. Numa fase posterior… morava no Cais do Sodré, a malta de extrema-direita passava ali na minha rua, cheguei a ser agredido, cheguei a agredir, porque chegou a uma altura fazíamos turnos de vigilantes quase, havia essa revolta. Felizmente, também porque venho de uma família multicultural e multiracial, nunca faria sentido na minha ser racista.

Mas Portugal é um país racista?

Sem dúvida. Tento evitar esta questão porque me sinto cansado, diria que estou mais disposto a agir do que a falar, mas sim, Portugal tem uma relação difícil com o racismo, não é um racismo assumido.

As pessoas passam a vida a dizer: “Eu? Racista? O meu melhor amigo é negro”, embora isso não signifique que não se seja racista.

Exatamente. O ser humano, de uma forma geral, discrimina e generaliza. Acho que o primeiro passo para resolver um problema é admitires que o tens. Se continuas com o discurso que não és, não estás a ver a questão. De uma forma geral sim, Portugal continua a ser um país racista, é subtil, não é dito. E principalmente agora que a vox pop está toda na internet e há o anonimato… é aí que as pessoas se revelam. Às vezes vejo comentários em artigos de jornais ou no Facebook, coisas tão tóxicas, que fico a pensar se as pessoas pensam mesmo assim. Vais à rua e isso não se reflete. A primeira vez que fui a França, em 96 ou 97, estava a passear com um sobrinho de um marido da minha tia, ele é cabo verdiano, negro mesmo. Estávamos sentados no metro e a pessoa mudava de lugar, coisas assim. Uma vez vamos a correr para uma loja de animais, e a loja estava a fechar, ele conseguiu entrar e a senhora fechou-me a porta. Então a senhora disse-lhe que tinha que andar com um crucifixo porque ali era tomado como muçulmano. Foi assim a primeira vez que senti uma coisa gritante.

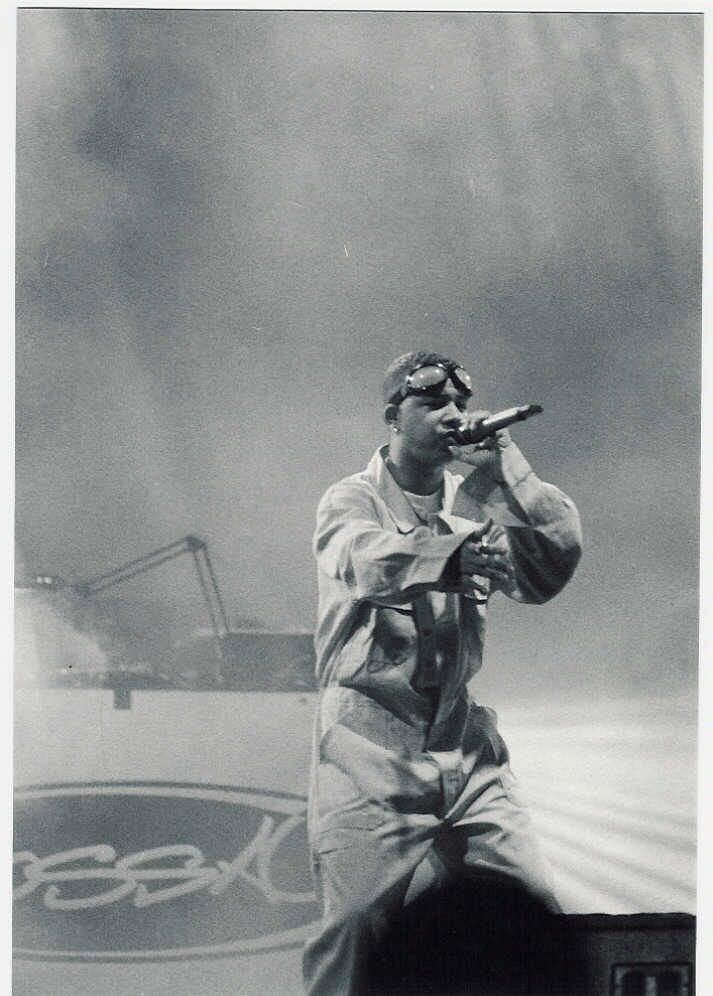

▲ "Gosto de ser discreto, passar debaixo do radar"

E em Portugal?

São coisas sempre mais encapotadas. Do género de ir comprar uma casa e o senhor está-me a atender e está a fazer um grande esforço, a casa já estava apalavrada para não sei quem, vi que não via grande interesse em facilitar-me a vida. E depois compro a casa ao lado. Quando ele vê que fiquei com a casa do lado “então não me quis comprar a casa” e eu disse “não, você é que não me quis vender”. São pequenas coisas. Detesto o discurso de vitimização, mas há coisas que se notam, estou a passar na rua com a minha mulher, há um casal dentro do carro e quando vamos a passar trancam as portas. Agora, não sei, o mundo está cada vez mais globalizado e temos que parar com isto. A malta mais antiga é difícil, passaram a vida toda a pensar assim não vai ser aos 70 que vão pensar diferente. Acredito que de uma forma geral a malta nova já está mais aberta a estas questões sociais.

Na altura em que faziam as tais apresentações em escolas e em discotecas, fazia breakdance, não é verdade?

Percebo que seja difícil de acreditar, olhando para mim agora, mas sim, é verdade. Antes mesmo de fazer as animações a cantar, nós, eu e o Q-Pid, Boss AC começou por ser um duo, fazíamos animação em discotecas e festas a dançar.

O movimento na altura era mais integrado?

Sem dúvida, por isso é que o mais correto é falar em hip-hop como um todo e não tanto em rap, rap é a expressão musical do hip-hop.

Graffiti, chegou a fazia?

Não. Tinha malta que fazia, mas nunca fiz, até desenhava bem, mas perdi o jeito.

Esteve nos EUA antes da edição seu primeiro disco, Manda Chuva. Na altura não era muito normal.

Depois do Rapública assinei com a Sony para um disco. Na altura não havia tradição de rap em Portugal, em termos técnicos as coisas eram diferentes. Não tinha necessariamente que ir aos EUA, mas queria trabalhar com alguém que fosse do rap. Na altura olharam para mim tipo maluco, “este puto está cheio de mania, nunca gravou nada e já quer gravar com os americanos”. Fiz finca-pé, de tal maneira que esse período de 94 a 97 foi passando porque fui sempre insistindo, depois entretanto a NorteSul já andava atrás de mim, o Rui Miguel Abreu, que me convidou para gravar. Eu disse OK, mas quero esta condição. Por sorte, na altura, já estavam em estúdio os Mind da Gap com o Troy Hightower, um produtor que veio de propósito para trabalhar com eles. A Valentim na altura disse-me que tinham esta pessoa, se o queria conhecer, fui a estúdio, e disse logo “sem dúvida”.

Isso cá?

Sim, produzi as coisas e depois fui gravar para os EUA, talvez um mês e pouco.

Como é que foi essa experiência?

Foi maravilhoso a todos os níveis. Cresci, aprendi muito, e foi uma vitória, os mesmos que diziam que era maluco viram ali a prova de que consegui o que queria. Tive a oportunidade de estar com muitos dos meus ídolos, ver como é que eles funcionavam, voltei lá muitas mais vezes, este álbum foi quase todo misturado e masterizado lá. O que tirei de mais importante e que até hoje faço questão de dizer: tirando o conhecimento que eles têm, que é maior do que o nosso porque já levam mais tempo a fazer, tirando a dimensão do mercado porque o mercado deles é global, em termos de talento não ficamos a dever nada aos EUA. Nenhum outro género, sem ser o fado, se bateu tanto pela língua portuguesa quanto o hip-hop. Tem tudo a ver com a escala. Um êxito, por exemplo, como o “Sexta-Feira”… isso à escala dos EUA estava multimilionário, era conhecido no mundo inteiro.

Neste sentido, como classifica o momento atual do hip-hop português?

Nunca esteve melhor. E felizmente a malta nova que está aí a fazer coisas boas consegue perceber que eu e todos os que estavam cá antes abrimos caminho para isso acontecer. Se não tivéssemos existido isto não era possível. E fico muito contente com o estado do hip-hop, em quantidade e em qualidade, há coisas muito boas a acontecer. Até vou mais longe: acho que a música portuguesa nunca esteve tão bem, está com uma qualidade e com um fulgor que é inédito, dos produtores aos espectáculos. Gosto muito de muita coisa.

Por exemplo?

É difícil, sei lá… gosto muito dos Wet Bed Gang, o Bispo, epá tanta coisa. Não estou tão atento como gostaria de estar, neste momento estou mais habilitado a falar do Panda e Os Caricas e da Xana Toc-Toc do que propriamente a falar momento do rap português.

E a semana passada foi uma semana de regressos.

Sim… o Sam já ouvi, o Halloween ainda não.

Diria que o hip-hop hoje é menos político?

De uma forma geral talvez. Tenho de ter cuidado com certas opiniões porque podem ser descontextualizadas, mas de uma forma geral acho que falta conteúdo. Não temos que estar todos com sermões, mas para mim é inevitável que haja conteúdo nas minhas letras, passo muito tempo à volta das letras, primeiro porque já disse muita coisa e não me quero repetir, e segundo porque quero que oiças a música, independentemente de gostares ou não, e conseguires perceber o que quis dizer. Oiço músicas do caraças e acabam e fico: “E então? o que querias dizer?”. Música com uma grande beat, bom refrão… mas depois não percebo bem.

Li algures que em 1996 fez o hino de campanha do Cavaco Silva. É verdade?

Sim, não a cantei, só a produzi. O que nunca vejo dito é que na altura também fiz o hino do PS, fizeram-me o convite para fazer a letra e a música e eu fiz.

Para a mesma campanha, dos dois maiores partidos…

No hino do Jorge Sampaio até cheguei a cantar. Nunca dei grande importância a isso, está feito.

Voltaria a fazer?

Fiz dessa vez e daí para a frente tenho evitado ao máximo conotar-me à política.

Tem hinos míticos, “Baza Baza”, “Hip-Hop (Sou Eu E És Tu)”, “Boa Vibe”. Já foi difícil andar na rua?

Há um ditado em Portugal que é muito verdade: longe da vista, longe do coração. Isto para dizer que sempre que sai um álbum e há mais exposição, torna-se mais difícil. Depois, conforme o tempo vai passando, a coisa vai acalmando. Em Portugal quase que não há famosos, há conhecidos, a pessoa consegue ter uma vida recatada, de uma forma geral consegue-se, acho eu. Sou muito interpelado na vida e foram sempre abordagens positivas. Gosto de ser discreto, passar debaixo do radar… há situações que me desagradam, vou com a minha família jantar ou assim e vejo do outro lado malta a tirar fotos, é desagradável. Tento sempre ser o mais diplomata e educado possível. Há vantagens e desvantagens.

[“Por Favor (Diz-me)”:]

Como por exemplo?

A minha mulher há uns tempos foi pedir um orçamento a um certo mecânico, quando lá fui eu esse valor já tinha duplicado, as pessoas partem do princípio que a pessoa tem dinheiro. Já me aconteceu estar a fazer obras em casa, tinha pedido um orçamento, e ouvir um dos homens a dizer a outro ao telefone: “Podes abrir a boca à vontade que isto é para o Boss AC”. Por outro lado, às vezes vou a um restaurante e dizem que fica por conta deles, acontece das duas. Com o “Sexta-Feira” senti muita alegria, o sucesso superou o hip-hop, ficou enorme, e nessa altura tanto tinha os avós como os netos a pedir para tirar fotos comigo. É uma grande vitória, sempre desejei que a minha música fosse transversal a raças, camadas sociais, tudo.

Recebeu muitas cartas pela altura da “A carta que nunca te escrevi”?

Sim, ainda recebia cartas na altura. E quando fiz o “Boa Vibe” e dizia bossac@bossac.com recebi toneladas de mails com fotos, porque eu dizia “manda-me uma foto”. Há muitas pessoas que quando me perguntam o mail e eu digo ficam espantadas, mas aquele sempre foi o meu e-mail. Mas sim, recebi muitas cartas, e há coisas que vão para lá da música, isto pode parecer conversa para boi dormir, mas não é. Saber que a tua música, as tuas palavras tocam pessoas. Tive testemunhos muito dramáticos, de pessoas à beira do suicídio que encontraram luz na minha música, ou pessoas que perderam entes queridos e arranjaram força nas minhas letras. Há coisas intensas e que não têm nada que ver com certa música ser um sucesso de rádio. É a verdadeira recompensa do que faço.

Quando é que se tornou o Manda Chuva?

Ao contrário de Boss AC, Manda Chuva foi o nome que me dei. Boss AC não, quando comecei já era o AC, de Ângelo César. Na altura, naquele grupinho de amigos todos tínhamos alcunhas, se soubesse o que sei hoje nunca me tinha chamado Boss, ainda quis tirar, mas não quis estar a fazer aquelas cenas à Prince, “o artista anteriormente conhecido como” e toda a gente te continuar a chamar a mesma coisa, portanto desisti, mas foi por isso que chamei o disco “AC para os amigos”, quando as pessoas me chamam “Boss” normalmente costumo corrigir para AC. E então nesse grupo era uma espécie de… não direi líder, mas talvez um porta-voz, o cabecilha, por assim dizer, onde é que a gente vai, o que é que a gente faz, e eles diziam “olha, pergunta aí ao boss” e começaram a chamar-me boss. Quando estava a fazer o primeiro disco, o Manda Chuva é tipo o boss, o patrão, ainda que só agora é que tenha feito o EP “Patrão”.

Esta pergunta é copiada de uma letra, mas tenho que a fazer: “Que é que te stressa? Dinero?”

Infelizmente sim. Não estou stressado no sentido de andar desesperadamente à procura dela, mas é inevitável, temos de ter algum conforto na vida, é inevitável que o dinero… é o diabo na terra.

Fotos de Arlindo Camacho