Quando se examinam as vidas das figuras mais criativas da história, somos de imediato confrontados com um paradoxo: organizam as suas vidas em torno do trabalho, mas não os seus dias.

Figuras tão diferentes como Charles Dickens, Henri Poincaré e Ingmar Bergman, trabalhando em áreas díspares em alturas diferentes, partilhavam todos a paixão pelo seu trabalho, uma fantástica ambição em ter sucesso e uma capacidade quase sobre-humana para se concentrarem. No entanto, quando se olha de perto para as suas vidas quotidianas, apenas passavam algumas horas por dia a fazer o que poderíamos reconhecer como o seu trabalho mais importante. Durante o resto do tempo, trepavam montanhas, dormiam sestas, davam passeios com os amigos ou ficavam sentados a pensar. A sua criatividade e a sua produtividade, por outras palavras, não eram o resultado de infindas horas de labor. As suas imponentes realizações criativas resultam de modestas horas de “trabalho”.

Como conseguiam ser tão produtivos? Poderá uma geração educada a acreditar que as semanas de 80 horas de trabalho são necessárias para o êxito aprender algo com as vidas de pessoas que realizaram Morangos Silvestres, estabeleceram os alicerces da teoria do caos e da topologia e escreveram Grandes Esperanças?

Penso que sim. Se algumas das maiores figuras da história não trabalhavam horas imensas, talvez a chave para descobrir o segredo da sua criatividade resida em compreender não apenas como trabalhavam, mas como repousavam e como as duas coisas se relacionam.

O livro de Alex Soojung-kim Pang acaba de chegar às livrarias. O capítulo aqui publicado intitula-se “Quatro Horas”.

Comecemos por olhar para as vidas de duas figuras. Ambos eram muito talentosos nas suas áreas. Convenientemente, eram vizinhos próximos e amigos, na aldeia de Downe, a sudeste de Londres. E, de formas diferentes, as suas vidas oferecem um acesso à questão de como o trabalho, o repouso e a criatividade se ligam.

Primeiro, imaginemos uma figura silenciosa, de capa, percorrendo o caminho para casa que serpenteia pelo meio do campo. Nalgumas manhãs, caminha de cabeça baixa, aparentemente perdido nos seus pensamentos. Noutras, caminha devagar e pára ouvindo os bosques em seu redor, um hábito “que praticara nas florestas tropicais do Brasil”, como naturalista da Royal Navy, recolhendo animais, estudando a geografia e a geologia da América do Sul e estabelecendo o alicerce de uma carreira que atingiria o seu pico com a publicação de A Origem das Espécies, em 1859. Agora, Charles Darwin está mais velho e voltou-se da recolha para a teorização. A capacidade de Darwin de se mover silenciosamente reflete a sua própria concentração e necessidade de sossego. Na verdade, disse o seu filho Francis, Darwin conseguia mover-se tão furtivamente que uma vez se deparou com “uma raposa que brincava com as suas crias apenas a alguns metros de distância” e muitas vezes saudava as raposas que regressavam a casa após as suas caçadas noturnas.

Se essas mesmas raposas se cruzassem com o vizinho de Darwin da porta ao lado, o baronete John Lubbock, teriam fugido a sete pés. Lubbock gostava de iniciar o dia com uma batida pelos campos com os seus cães de caça. Se Darwin se parecia um pouco com o senhor Bennet de Orgulho e Preconceito, um respeitável cavalheiro de posses medianas, educado e escrupuloso, mas que preferia a companhia da família e dos livros, Lubbock era mais como o senhor Bingley, extrovertido e entusiástico e suficientemente rico para se mover com facilidade na sociedade e na vida. Conforme envelhecia, Darwin era afligido por vários padecimentos; mesmo aos 60 e tal anos, Lubbock continuava a possuir “a mesma graça de modos de salão, peculiar a um rapaz da elite de Eton”, de acordo com alguém que o visitou. Mas os vizinhos partilhavam o amor pela ciência, mesmo apesar de as suas vidas de trabalho serem tão diferentes quanto as suas personalidades.

Após o seu passeio matinal e o pequeno-almoço, Darwin ia para o seu gabinete às oito horas e trabalhava exatamente uma hora e meia. Às nove e trinta, lia o correio da manhã e escrevia cartas. Downe era suficientemente afastada de Londres para desencorajar visitas ocasionais, mas suficientemente próxima para permitir que o correio da manhã chegasse aos correspondentes e aos colegas na cidade em apenas algumas horas. Às dez e trinta, Darwin regressava ao trabalho mais sério, indo por vezes ao viveiro, à estufa, ou a outro dos vários edifícios onde conduzia as suas experiências. Ao meio-dia, declarava “Fiz um bom dia de trabalho” e iniciava um longo passeio pelo Sandwalk, um caminho que traçara não muito depois de ter comprado a Down House. (Parte do Sandwalk atravessava terreno alugado a Darwin pela família Lubbock.) Quando regressava, após uma hora ou mais, Darwin almoçava e escrevia mais cartas. Às três, retirava-se para uma sesta; uma hora mais tarde, levantava-se, dava mais um passeio pelo Sandwalk e depois regressava ao gabinete até às cinco e meia, quando se juntava à esposa, Emma, e à sua família, para jantar. Com este horário, escreveu 19 livros, incluindo volumes técnicos sobre trepadeiras, cirrípedes e outros assuntos, o controverso A Origem do Homem e A Origem das Espécies, provavelmente o mais famoso livro da história da ciência e que ainda afeta como pensamos acerca da natureza e de nós próprios.

Qualquer pessoa que examine o seu horário não poderá deixar de notar o paradoxo do criador. A vida de Darwin girava em torno da ciência. Desde os seus dias de faculdade, Darwin dedicara-se à recolha, exploração e finalmente à teorização cientificas. Ele e Emma tinham-se mudado de Londres para o campo para terem mais espaço para criar a família e mais espaço – em mais de uma aceção da palavra –para a ciência. A Down House dava-lhe espaço para laboratórios e estufas e o campo dava-lhe a paz e o sossego necessários para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, os seus dias não nos parecem muito atarefados. As alturas que classificaríamos como “trabalho” consistiam em três períodos de 90 minutos. Se tivesse sido um professor universitário hoje em dia, ser-lhe-ia negada a agregação. Se trabalhasse numa empresa, seria despedido ao fim de uma semana.

Não é que Darwin fosse descuidado com o seu tempo, ou lhe faltasse ambição. Darwin era intensamente escrupuloso com o seu tempo e, apesar de ser um cavalheiro de posses, sentia que não tinha nenhum para perder. Enquanto navegava pelo mundo no HMS Beagle, escreveu à irmã Susan Elizabeth que “um homem que se atreva a desperdiçar uma hora de tempo não descobriu o valor da vida”. Quando estava a decidir se havia ou não de casar, um dos seus receios era a “perda de tempo – não poder ler de noite” e no seu diário mantinha um registo do tempo que perdia com as suas doenças crónicas. O seu “puro amor” pela ciência era “muito ajudado pela ambição de ser estimado pelos meus colegas naturalistas”, confessava na autobiografia. Era apaixonado e motivado, de tal modo que se sujeitava a ataques de ansiedade com as suas ideias e as suas implicações.

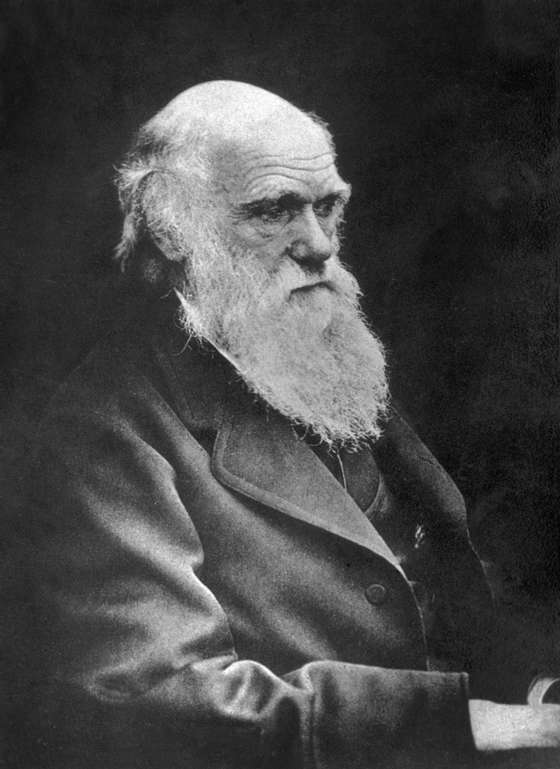

Charles Darwin (1809-1882). © Spencer Arnold/Getty Images

John Lubbock é muito menos conhecido do que Darwin, mas, por alturas da sua morte, em 1913, era “um dos mais talentosos amadores da ciência da Inglaterra, um dos mais prolíficos e bem-sucedidos escritores do seu tempo, um dos mais convictos reformadores sociais e um dos mais bem-sucedidos legisladores na história recente do Parlamento”. Os interesses científicos de Lubbock atravessavam a paleontologia, a psicologia animal e a entomologia – inventou a quinta de formigas –, mas o seu trabalho mais duradouro foi na arqueologia. As suas obras popularizaram os termos paleolítico e neolítico, que os arqueólogos continuam a usar. A sua compra de Avebury, uma antiga estação arqueológica a sudoeste de Londres, salvou os seus monumentos de pedra da destruição por parte dos empreiteiros. Hoje, rivalizam com Stonehenge em popularidade e importância arqueológica e a sua preservação valeu-lhe o título de barão de Avebury, em 1900.

Os talentos de Lubbock não eram apenas científicos. Herdou o próspero banco do pai e transformou-o numa potência na derradeira finança vitoriana. Ajudou a modernizar o sistema bancário britânico. Passou décadas no Parlamento, onde foi um legislador bem-sucedido e respeitado. A sua biografia lista 29 livros, sendo alguns êxitos de vendas, traduzidos para muitas línguas. A produção de Lubbock era prodigiosa, mesmo para os seus talentosos contemporâneos. “Como arranja tempo” para a ciência, a escrita, a política e os negócios “é para mim um mistério”, disse-lhe Charles Darwin em 1881.

Poderia ser tentador imaginar Lubbock como um equivalente moderno do azafamado macho alfa de hoje, uma espécie de Tony Stark do passado. Porém, não é assim: a sua fama como político deveu-se à sua defesa do repouso. Os chamados bank holidays britânicos – quatro feriados nacionais para todos – foram invenção sua e selaram a sua reputação popular, quando entraram em vigor em 1871. Tão amados eram, e estavam-lhe tão estreitamente associados, que a imprensa popular os batizou como “Dias de São Lubbock”. Passou décadas a defender a Early Closing Bill, que limitava as horas de trabalho para pessoas com menos de 18 anos a 74 horas (!) semanais; quando a legislação foi finalmente aprovada, em abril de 1903, 30 anos depois de ele começar a abraçar essa causa, passou a ser referida como “Lei de Avebury”.

Esta advocacia pública do repouso não era uma tentativa de enganar o povo. O barão e banqueiro não era um populista calculista. Lubbock parecia verdadeiramente preocupado com o sofrimento dos trabalhadores, mas continuava a ser um despudorado aristocrata. Brincou com outros futuros duques e condes numa escola básica a que o seu biógrafo chamou uma “Casa de divertidos Lordes”; foi quase uma descida de estatuto social ter de ir para Eton. Na sua casa, High Elms, e nas suas extensas viagens, passava o seu tempo em companhia de presidentes, primeiros-ministros, realeza, cientistas e artistas famosos.

E Lubbock praticava o que pregava. Podia ser difícil gerir o seu tempo quando o Parlamento estava em sessão, pois as discussões e votações podiam estender-se para lá da meia-noite, mas em High Elms levantava-se às seis e meia e, após as orações, um passeio e o pequeno-almoço, começava a trabalhar às oito e meia. Dividia o seu dia em blocos de meia hora, hábito que aprendera com o pai. Depois de longos anos de prática, era capaz de mudar a sua atenção de “determinado intricado ponto de finanças” com os seus sócios ou clientes para “um problema de biologia como a partenogénese”, sem perda de um momento. À tarde, passava mais umas horas ao ar livre. Era um entusiástico jogador de críquete, “um rápido lançador esquerdino de bolas baixas”, que levava regularmente jogadores profissionais a High Elms para que o treinassem. Os irmãos mais novos jogavam futebol; dois deles jogaram na primeira final da Taça de Inglaterra, em 1872. Gostava também de fives, um desporto parecido com o andebol, que cultivara em Eton. Mais tarde, quando se dedicou ao golfe, Lubbock substituiu o campo de críquete em High Elms por um percurso de nove buracos.

***

Darwin não foi o único cientista famoso que combinou uma dedicação de toda a vida à ciência com horas de trabalho aparentemente breves. Podemos ver padrões semelhantes em muitas outras carreiras e valerá a pena começar pelas vidas dos cientistas por várias razões. A ciência é um empreendimento competitivo, que nos consome por completo. As realizações dos cientistas – o número de artigos e de livros que escrevem, os prémios que ganham, a frequência com que as suas obras são citadas – estão bem documentadas e são fáceis de comparar. Em resultado disso, os seus legados são frequentemente mais fáceis de medir e comparar. Ao mesmo tempo, as disciplinas científicas são muito diferentes umas das outras, o que nos fornece uma útil variedade de hábitos de trabalho e personalidades. Adicionalmente, a maioria dos cientistas não foi sujeita ao tipo de intensa mitificação que rodeia, e alternadamente aumenta e obscurece, os responsáveis dos negócios e da política. Poderemos ter de separar os rumores da verdade quando estudamos os cientistas, mas raramente somos confrontados com um campo de forças ativas de relações públicas e promoção pessoal.

Por fim, há uma série de cientistas que se interessaram pessoalmente pela maneira como o trabalho e o repouso afetam o pensamento e contribuem para a inspiração. Um exemplo é Henri Poincaré, o matemático francês cuja fama e trabalho o posicionaram num lugar semelhante ao de Darwin. Os 30 livros e 500 artigos de Poincaré vão desde a teoria dos números até à topologia, à astronomia e à mecânica celeste, à física teórica e aplicada e à filosofia; o matemático americano Eric Temple Bell descreveu-o como “o último universalista”. Esteve envolvido em esforços para padronizar as zonas do tempo, supervisionou o desenvolvimento ferroviário no norte de França (formou-se em engenharia de minas), serviu como inspetor-geral do Corps des Mines e foi professor na Sorbonne.

Poincareé não foi apenas famoso entre os seus colegas cientistas: em 1895, juntamente com o romancista Émile Zola, os escultores Auguste Rodin e Jules Dalou e o compositor Camille Saint-Saëns, foi sujeito de um estudo do psiquiatra francês Édouard Toulouse sobre a psicologia do génio. Toulouse observou que Poincaré mantinha horários muito regulares. Fazia o seu maior esforço de pensamento entre as dez da manhã e o meio-dia e de novo entre as cinco e as sete da tarde. O mais eminente génio matemático do século xix trabalhava apenas o suficiente para se familiarizar mentalmente com um problema – cerca de quatro horas por dia.

Vemos o mesmo padrão entre outros matemáticos notáveis. G. H. Hardy, um dos mais importantes matemáticos britânicos da primeira metade do século xx, começava o seu dia com um demorado pequeno-almoço e a leitura atenta dos resultados do críquete e depois, das nove à uma, ficava imerso na matemática. Depois do almoço ia sair de novo, passeando e jogando ténis. “Quatro horas de trabalho criativo por dia é aproximadamente o limite para um matemático”, explicou a C. P. Snow, seu amigo e colega professor em Oxford. O colaborador de longa data de Hardy, John Edensor Littlewood, acreditava que a “concentração atenta” exigida para se fazer um trabalho sério significava que um matemático poderia trabalhar “quatro horas por dia, no máximo cinco, com intervalos de hora a hora (talvez para um passeio)”. Littlewood era famoso por passar os domingos fora, afirmando que era garantido que teria novas ideias quando regressasse ao trabalho na segunda-feira. Mesmo no início da década de 1900, tal era invulgar: Littlewood recordava mais tarde que “a minha geração trabalhava sobretudo de noite e à uma da manhã ainda era cedo para se ir para a cama: havia também a monstruosa crença de que oito horas era o mínimo que um matemático deveria trabalhar por dia”. O matemático húngaro-americano Paul Almos confessava de igual modo: “Pareço possuir energia psíquica para apenas três ou quatro horas de trabalho, de ‘trabalho a sério’, por dia”; no entanto, isso deu-lhe tempo suficiente para fazer contribuições essenciais para meia dúzia de especialidades.

Um inquérito às vidas de trabalho dos cientistas, conduzido no início dos anos 50, produziu resultados com um alcance semelhante. Os professores Raymond Van Zelst e Willard Kerr, do Instituto de Tecnologia do Illinois, interrogaram os colegas acerca dos seus hábitos e horários de trabalho e depois compararam o número de horas passadas no gabinete da universidade com o número de artigos que produziam.

Poderia estar-se à espera que o resultado seria uma linha reta mostrando que quanto mais horas os cientistas trabalhavam mais artigos publicavam. Mas não. Os dados revelaram uma curva em forma de M. A curva subia abruptamente a princípio e atingia o pico cerca das dez a 20 horas de trabalho por semana. Em seguida, declinava. Os cientistas que passavam 25 horas no local de trabalho não eram mais produtivos do que aqueles que passavam cinco. Os cientistas que trabalhavam 35 horas por semana produziam metade dos seus colegas das 20 horas por semana.

A partir daqui, a curva subia de novo, mas apenas modestamente. Os investigadores que se azafamavam e passavam 50 horas por semana no laboratório eram capazes de se erguer acima do vale das 35 horas: tornavam-se tão produtivos como os colegas que passavam cinco horas no laboratório. Van Zelst e Kerr especularam que este ressalto das 50 horas estava concentrado na “pesquisa física que exige um uso contínuo de pesado equipamento” e que a maioria desses dias de trabalho de dez horas era passada a tomar conta das máquinas e a fazer medições ocasionais.

Depois disso, era sempre a descer: os investigadores com 64 horas e mais eram os menos produtivos de todos.

Ligar a produtividade às horas de trabalho é “um completo absurdo”

Van Zelst e Kerr perguntaram também quantas “horas num dia típico de trabalho dedica ao seu trabalho em casa, que contribua para o desempenho eficaz do seu emprego” e compararam também esses resultados com a produtividade. Desta vez, não obtiveram um M, mas antes uma única linha curva que atingia o pico por volta das três a quatro horas por dia. Infelizmente, não disseram nada acerca do total de horas passadas a trabalhar no gabinete e em casa; apenas aludiram à “probabilidade” de os investigadores mais produtivos “realizarem grande parte do seu trabalho criativo em casa ou noutro local” e não na universidade. Se se partir do princípio de que os trabalhadores mais produtivos no gabinete e em casa, neste estudo, são os mesmos, este conjunto trabalharia entre 25 e 38 horas por semana, o que resulta numa média de quatro a seis horas por dia.

Verifica-se uma convergência semelhante de dias de trabalho de quatro a cinco horas nas vidas dos escritores. Thomas Mann, escritor alemão e laureado com o Prémio Nobel, estabelecera um horário de dia de trabalho em 1910, quando tinha 35 anos e publicara o aclamado romance Os Buddenbrooks. Mann começava o seu dia às nove, fechando-se no gabinete com instruções estritas para não ser incomodado e trabalhava primeiro nos romances. Depois do almoço, as “tardes são para ler, para a minha excessivamente montanhosa correspondência e para passear”, dizia. Depois de uma sesta de uma hora e de um chá vespertino, passava mais uma ou duas horas a trabalhar em fáceis peças curtas e a rever.

Anthony Trollope, o grande romancista inglês do século xix, mantinha também um estrito horário para escrever. Num relato da sua vida na Waltham House, onde viveu de 1859 a 1871, descreveu o seu estilo de trabalho da maturidade. Às cinco da manhã, chegava um criado com o café. Primeiro, lia o seu trabalho do dia anterior e depois, às cinco e meia, punha o relógio sobre a secretária e começava a escrever. Escrevia mil palavras por hora, uma média de 40 páginas terminadas por semana, até chegar a hora de partir para o seu trabalho diurno no posto dos correios, às oito horas. Trabalhando desta forma, publicou 47 romances antes de morrer em 1882, aos 67 anos, apesar de existirem poucos sinais de ele considerar isso notável, talvez por a sua mãe, que começara a escrever aos 50 e tal anos para sustentar a família, ter publicado mais de cem livros. Escreveu: “Todos aqueles em quem penso e que viveram como homens de literatura – trabalhando diariamente como operários literários – concordarão comigo que três horas por dia produzirão o máximo que um homem deverá escrever.”

As paulatinas horas de trabalho de Trollope eram igualadas pelo seu contemporâneo Charles Dickens. Após uma juventude a queimar as pestanas à luz da candeia, Dickens estabeleceu um horário tão “metódico e ordenado” como o de um “funcionário da City”, disse o seu filho Charley. Dickens fechava-se no seu gabinete das nove às duas, com um intervalo para almoçar. A maioria dos seus romances era publicada em fascículos em revistas e Dickens raramente se encontrava mais do que um capítulo ou dois à frente dos ilustradores e da impressão. Apesar disso, depois das cinco horas, Dickens terminara o seu dia.

Charles Dickens (1812-1870). © Getty Images

Embora este tipo de disciplina possa parecer uma expressão da severidade vitoriana, muitos prolíficos autores do século xx trabalharam também desta forma. Como Trollope, o romancista egípcio Naguib Mahfouz trabalhava como funcionário público e escrevia ficção sobretudo ao fim da tarde, das quatro às sete. A escritora canadiana Alice Munro, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2013, escrevia das oito às 11 da manhã. O romancista australiano Peter Carey disse: “Acho que três horas é ótimo” para um dia de trabalho; esse horário permitiu-lhe escrever 13 romances, incluindo dois vencedores do Booker Prize. Norman Maclean, autor de Passa lá Um Rio, escrevia todas as manhãs, das nove ao meio-dia; tal como o realizador sueco Ingmar Bergman e o romancista islandês Halldór Laxness, laureado com o Prémio Nobel. W. Somerset Maugham trabalhava “apenas quatro horas” por dia, até à uma da tarde – “mas nunca menos”, acrescentava. Gabriel García Márquez escrevia todos os dias durante cinco horas. Ernest Hemingway começava a trabalhar por volta das seis da manhã e terminava antes do meio-dia. A menos que os prazos de entrega estivessem à porta, Saul Bellow retirava-se para o seu gabinete depois do pequeno-almoço, escrevia até à hora do almoço e depois revia o seu dia de trabalho. A romancista irlandesa Edna O’Brien trabalhava de manhã, “parava à uma ou duas e passava o resto da tarde a ocupar-me de coisas mundanas”. John le Carré escreveu os seus três primeiros romances durante os 90 minutos da viagem para o trabalho; um ocasional almoço de trabalho, ou interrupção à tarde, levava a sua média para as quatro ou cinco horas diárias. Patrick O’Brian começava a trabalhar “depois do pequeno-almoço e trabalho ou reflito até ao almoço”, descansava de tarde e depois dava uma vista de olhos ao seu trabalho entre o chá e a hora de jantar. O escritor de ficção científica J. G. Ballard descrevia a sua rotina diária como “duas horas ao fim da manhã, duas ao princípio da tarde, seguidas de um passeio pela margem do rio, para pensar sobre o dia seguinte”. A dramaturga de Chicago Laura Schellhardt aconselha os escritores a “passarem três a quatro horas por dia, quatro ou cinco dias por semana, numa sala com o computador, as personagens e o enredo”. Os argumentistas cinematográficos Syd Field – mais conhecido pelo seu livro de 1979 Screenplay, uma verdadeira bíblia para os escritores de Hollywood – e Robert Towne, que ganhou um prémio da Academia por Chinatown, escreviam durante quatro horas por dia. Scott Adams, o criador de Dilbert, trabalha cerca de quatro horas por dia na sua tira de cartoon e a escrever outras coisas; observa ele: “O meu valor baseia-se nas minhas melhores ideias em determinado momento e não no número de horas que trabalho.” Stephen King descreve quatro a seis horas de leitura e escrita como um dia “extenuante”. Quando abriu em 1954, o Centro de Estudos Avançados em Ciências Comportamentais, localizado nas colinas logo acima da Universidade de Stanford, imaginou o dia ideal de um professor visitante como uma manhã de trabalho na solidão monástica das oito e meia até ao meio-dia, em dois blocos de 90 minutos com um intervalo de 15 minutos, seguido de um almoço e de uma tarde de passeios e conversa. Mesmo as personalidades artísticas mais vulcânicas podem seguir um padrão de quatro horas. Arthur Koestler era um conhecido bebedor e galanteador, no entanto instalava-se à sua secretária durante quatro horas todas as manhãs, com uma ocasional segunda sessão à tarde. Koestler desenvolveu esta disciplina quando vivera em duras condições na Palestina na década de 1920; e mesmo na França ocupada na primavera de 1940, quando, recordou a sua esposa Daphne, se apressava para terminar O Zero e o Infinito, antes de ser descoberto pelos nazis, trabalhava com “fúria concentrada” até ao almoço e depois regressava ao seu apartamento para mais algumas horas de escrita.

O padrão de trabalho de quatro horas com intervalos ocasionais não se confina apenas aos cientistas, escritores ou outras pessoas que já têm sucesso, estão bem estabelecidas e têm a liberdade de estabelecer os seus próprios horários. Poderá ser também observado entre os estudantes que depois chegaram à vanguarda nas suas áreas. Quando era estudante de Direito, o jovem Thomas Jefferson dividia o seu tempo entre ler, assistir a sessões de tribunal e ajudar o seu professor, George Wythe, nos seus casos. Jefferson seguira previamente um horário severo como estudante, começando de madrugada e lendo até ser de noite, mas descobriu “uma grande desigualdade” no “vigor da mente em diferentes alturas do dia”. Enquanto foi estudante de Direito, reservava quatro horas de manhã para a leitura intensiva de manuais de Direito, como English Law, de Littleton, e Institutes of the Laws of England, de Coke. Depois do almoço, lia sobre política. Seguia-se de tarde um passeio de dois quilómetros, a pé ou a cavalo, desde que o tempo o permitisse. William Osler, que criou o primeiro programa de internato para a formação de médicos, quando era professor na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, aconselhava os estudantes a trabalhar “quatro ou cinco horas diárias”, desde que fossem horas “dirigidas intensamente à questão a tratar”.

Este horário de quatro horas era o que os estudantes sérios de Oxford e Cambridge seguiam durante as sessões de leitura nos anos de 1800 e inícios de 1900. O calendário escolar nas antigas universidades apresentava vários longos períodos de férias e, como um estudante escreveu, na primavera um estudante sério “prescindia de parte das suas longas férias a favor de um estudo empenhado e metódico”, geralmente com alguns amigos e um tutor contratado. As áreas mais paisagísticas da Inglaterra e da Escócia eram destinos populares, embora houvesse grupos que iam também para pousadas nos Alpes e hospedarias na Floresta Negra. Depois de instalados, recorda Karl Breul, professor de Cambridge, os estudantes “trabalhavam durante a manhã e, por vezes, também à noite, enquanto as tardes estão reservadas a excursões e a todos os tipos de exercício pelas agradáveis cercanias”. Mesmo os estudantes mais diligentes acreditavam que, depois de retirados das distrações da vida universitária, apenas precisavam do trabalho dedicado de uma manhã para “realizar todas as leituras que deveríamos ter feito em meio período em Oxford”.

***

Karl Anders Ericsson, Ralf Krampe e Clemens Tesch-Römer verificaram um padrão semelhante num estudo sobre estudantes de violino, num conservatório de Berlim, nos anos 80. Ericsson, Krampe e Tesch-Römer estavam interessados no que separa os alunos excecionais dos meramente bons. Depois de terem entrevistado os estudantes de música e os seus professores e tendo pedido aos estudantes que registassem o seu tempo, descobriram que havia várias coisas que separavam os melhores estudantes dos outros.

Primeiro, os melhores estudantes não se limitavam a praticar mais do que a média, mas praticavam mais deliberadamente. Durante a prática deliberada, explicou Ericsson, estamos “empenhados numa concentração total numa atividade em especial, para melhorar o nosso desempenho”. Não se está apenas a fazer repetições, a lançar bolas, ou a tocar escalas. A prática deliberada é focada, estruturada e oferece objetivos claros e retroações; exige que se dê atenção àquilo que se está a fazer e a observar a maneira de melhorar. Os estudantes poderão empenhar-se numa prática deliberada quando têm uma via clara para a excecionalidade, definida por uma compreensão partilhada daquilo que separa o trabalho brilhante do trabalho bom, ou os vencedores dos vencidos. Esforços em que se pode alcançar o melhor tempo, a pontuação mais elevada ou a solução mais elegante são aqueles que permitem uma prática deliberada.

Segundo, é preciso ter uma razão para insistir, dia após dia. A prática deliberada não é só divertimento e não é imediatamente lucrativa. Significa estar na piscina antes de o Sol nascer, trabalhar o lançamento ou a passada quando se podia estar com os amigos, praticar o dedilhado ou a respiração numa sala sem janelas, passar horas a aperfeiçoar pormenores em que apenas poucas outras pessoas repararão. Pouca coisa é inerente ou imediatamente agradável na prática deliberada, por isso é preciso um forte sentimento de que aquelas longas horas recompensarão e de que não se está apenas a melhorar as perspetivas de carreira, mas também a construir uma identidade profissional e pessoal. Faz-se porque isso reforça o sentimento de quem se é e daquilo em que nos tornaremos.

A ideia de prática deliberada e as medições de Ericsson e dos outros da quantidade total de tempo que os executantes de classe mundial empregam a praticar recebeu muita atenção. O estudo serviu de base ao argumento de Malcolm Gladwell (apresentado na sua forma mais completa em Outliers: A História do Sucesso) de que dez mil horas de prática são necessárias para alguém atingir um nível mundial em qualquer coisa que seja e que todos, desde a lenda do xadrez Bobby Fischer, até ao fundador da Microsoft Bill Gates e aos Beatles, dão dez mil horas antes de alguém ouvir falar deles. Para os treinadores, professores de música e pais ambiciosos, o número promete uma estrada dourada para a NFL, ou para Julliard, ou para o MIT: é preciso começar com eles novos, mantê-los ocupados e não deixar que desistam. Numa cultura que trata o stresse e o trabalho excessivo como virtudes e não como vícios, dez mil horas é um número muitíssimo grande.

Mas houve outra coisa em que Ericsson e os seus colegas repararam no seu estudo, algo que quase toda a gente posteriormente ignorou. “A prática deliberada”, observaram, “é uma atividade esforçada que apenas poderá ser sustentada durante um tempo limitado por dia”. Se se praticar de menos, nunca se atingirá um nível mundial. Se se praticar de mais, porém, aumentar-se-á a probabilidade de contrair uma lesão, de se ficar mentalmente exausto ou esgotado. Para ter êxito, os estudantes têm de “evitar a exaustão” e “limitar a prática a uma quantidade da qual consigam recuperar completamente numa lógica diária ou semanal”.

Como aproveitam ao máximo os estudantes destinados à excelência o seu tempo limitado de prática? O ritmo da sua prática segue um padrão distinto. Passam mais horas por semana na sala de treino ou no campo, mas não tornando a sua prática mais longa. Em vez disso, utilizam sessões mais frequentes e mais curtas, cada uma com cerca de 80 a 90 minutos, com intervalos de meia hora.

Adicionem-se estas várias práticas e o que se obtém? Cerca de quatro horas por dia. Mais ou menos o mesmo tempo que Darwin passava todos os dias a fazer o seu trabalho mais difícil, que Jefferson passava a ler livros de Direito, que Hardy e Littlewood passavam com a matemática, que Dickens e Koestler passavam a escrever. Mesmo os jovens estudantes ambiciosos, numa das melhores escolas do mundo, apenas conseguiam quatro horas de esforço focado e sério por dia.

Este limite superior, concluiu Ericsson, é definido “não pelo tempo disponível, mas pelos recursos [mentais e físicos] disponíveis para uma prática não esgotante”. Os estudantes não se limitavam a praticar durante quatro horas e a dar o dia por terminado; as aulas, os ensaios e o trabalho de casa e outras coisas mantinham-nos ocupados o resto do dia. Nos inquéritos, os estudantes disseram que “era principalmente a sua capacidade para manter a concentração necessária para a prática deliberada que limitava as suas horas de prática”. É por isso que é necessária uma década para obter as dez mil horas de Gladwell: se apenas é possível manter esse nível de prática concentrada durante quatro horas por dia, isso soma 20 horas por semana (descontando os fins de semana), ou mil horas por ano (descontando duas semanas de férias).

Não são apenas as vidas dos músicos que ilustram a importância da prática deliberada. Ray Bradbury começou a escrever a sério em 1932 e escrevia mil palavras por dia. “Durante dez anos, escrevi pelo menos um conto por dia”, recordou, mas nunca resultavam por completo. Por fim, em 1942, escreveu “O lago”. Anos mais tarde, ainda recordava esse momento. “Dez anos a fazer tudo errado subitamente tornou-se na ideia certa, na cena certa, nas personagens certas, no dia certo, na altura criativa certa. Escrevi a história sentado ao ar livre, com a minha máquina de escrever, no relvado. Ao fim de uma hora, a história estava escrita, tinha os pelos da nuca em pé e estava a chorar. Sabia que escrevera a primeira história realmente boa da minha vida.”

Ericsson e os seus colegas observaram outra coisa, além de praticarem mais, que separava os estudantes ótimos, no Conservatório de Berlim, dos bons, algo que fora até aí quase completamente ignorado: como repousavam.

Os executantes de topo dormiam na verdade cerca de mais uma hora diária do que os executantes medianos. Não dormiam até tarde. Dormiam mais porque faziam sestas durante o dia. Claro que havia imensa variação, mas os melhores estudantes em geral seguiam um padrão de praticar mais afincada e longamente de manhã, fazendo uma sesta à tarde e, em seguida, realizando uma segunda sessão no final da tarde, ou à noite.

Os investigadores pediram também aos estudantes que calculassem a quantidade de tempo que gastavam a praticar, a estudar, etc., e depois pediram-lhes que mantivessem um diário durante uma semana. Quando compararam os resultados das entrevistas e dos diários, repararam numa curiosa anomalia nos dados.

Os violinistas meramente bons tendiam a subavaliar a quantidade de tempo que empregavam em atividades de ócio: achavam que lhes dedicavam 15 horas por semana, quando na realidade gastavam quase o dobro. Os melhores violinistas, em contrapartida, conseguiam “calcular com bastante precisão o tempo que dedicavam ao ócio”, cerca de 25 horas. Os melhores executantes dedicavam mais energia a organizar o seu tempo, pensando como iriam empregá-lo e avaliando o que faziam.

Por outras palavras, os estudantes de topo aplicavam alguns dos hábitos da prática deliberada – a consciência, a capacidade de observar o seu próprio desempenho, o sentimento de que o seu tempo era precioso e tinha de ser empregado sensatamente – ao seu tempo de descanso.

Quase um século antes, o psicólogo musical Carl Emil Seashore aconselhava os estudantes: “A ordem para repousar é absolutamente tão importante como a ordem para trabalhar, na aprendizagem eficaz.” O repouso e a prática intensiva, dizia, funcionavam juntos: praticar com o máximo da capacidade durante curtos períodos, em vez de a meia velocidade ao longo de todo o dia, “não apenas poupa tempo na aprendizagem como desenvolve esses traços da personalidade em que se mostram senhores da situação”. Os executantes de topo do conservatório de Berlim descobriram-no por si próprios. Despendiam menos horas por dia em atividade de ócio do que os seus amigos menos ambiciosos. Mas mantinham melhor o registo das suas horas de ócio, o que sugere que tinham também mais consciência daquilo que faziam com o seu tempo. Praticavam mais tempo e mais afincadamente e, para cumprirem esse horário, usavam o seu tempo de ócio mais eficazmente.

Estavam a descobrir o imenso valor do repouso deliberado. Depressa perceberam que o repouso é importante, que algum do nosso trabalho mais criativo acontece quando fazemos o tipo de intervalo que permite à nossa mente inconsciente continuar a refletir e que podemos aprender a repousar melhor. No conservatório, o repouso deliberado é o complemento da prática deliberada. É o que também acontece no estúdio, no laboratório e na editora. Como Dickens, Poincaré e Darwin descobriram, cada um deles é necessário. Cada um é metade da vida criativa. Juntos formam um todo.

Apesar de toda a atenção que o estudo sobre o conservatório de Berlim mereceu, esta parte das experiências dos alunos de topo – os seus padrões de sono, a sua atenção ao ócio e o seu cultivo do repouso deliberado como um complemento necessário da prática exigente e deliberada – não é mencionada. Em Outliers, Malcolm Gladwell foca-se no número de horas da prática dos executantes excecionais e não diz nada acerca de esses estudantes também dormirem mais uma hora, em média, do que os seus pares menos dotados, nem de fazerem sestas e longos intervalos.

Tal não equivale a dizer que Gladwell não percebeu o estudo de Ericsson; só que passou por alto essa parte. E está longe de estar sozinho. Toda a gente passa por cima da discussão do sono e do ócio e discute as dez mil horas.

Isto ilustra um ponto cego que os cientistas, os académicos e quase todos nós partilhamos: tendência para nos concentrarmos no trabalho focado, para presumir que a via para uma maior criatividade é pavimentada pelos acidentes da vida, fomentada por hábitos excêntricos, ou suavizada pelo Adderall ou pelo LSD. Aqueles que investigam o desempenho de classe mundial focam-se apenas naquilo que os estudantes fazem no ginásio, ou na pista, ou na sala de treino. Todos se focam nas formas mais óbvias e mensuráveis do trabalho e tentam torná-las mais eficazes e produtivas. Não se interrogam se há outras formas de melhorar o desempenho e melhorar a vida.

Foi assim que acabámos por acreditar que o desempenho de classe mundial surge após 10.000 horas de prática. Mas é errado. Surge após 10.000 horas de prática deliberada, 12.500 horas de repouso deliberado e 30.000 horas de sono.

Alex Soojung-Kim Pang é fundador de The Restful Company e docente visitante na Universidade de Stanford e está publicado em numerosas publicações académicas.