O designer e ilustrador Bráulio Amado tanto colabora com gigantes como a Adidas, como faz cartazes para bandas de amigos por 10 euros. Desde que em 2010 se mudou para Nova Iorque, tem vindo a desenvolver um estilo vibrante, imprevisível e muito punk, em suportes tão notáveis como as publicações The New Yorker e The New York Times, capas de discos, posters e videoclipes para alguns dos nomes mais criativos das artes. Quando decidiu ser designer, ainda no liceu e a viver em Almada, a mãe receava que não arranjasse trabalho. Ao telefone da cidade que nunca dorme, entre risos e lutas com o português, conta como o problema é arranjar tempo para tantas solicitações.

Viver em Nova Iorque é viver o sonho?

Para ser sincero, nunca pensei nisso. Queria vir um dia visitar, obviamente, mas nunca sonhei em mudar-me para cá.

Como é que isso aconteceu?

Quando estava a estudar na Ar.Co, em Lisboa, recebi uma bolsa para fazer um semestre na School of Visual Arts, em Nova Iorque. No fim, perguntei a um dos meus professores, o Luke Hayman, se podia ficar a estagiar.

E logo na Pentagram, uma das mais importantes agências de design do mundo. Como foi essa experiência, ainda mais para quem estava a começar?

Uma empresa tão grande implica uma pressão gigante para que tudo seja incrível – ou então fui eu que a coloquei em cima de mim, porque eles são muito bons em tipografia, em editorial, em tudo. Para uma pessoa que acabou de sair da faculdade, foi um pouco “Uau, nada do que faço por diversão vai acontecer aqui”. Para quebrar as regras tens de as aprender primeiro, e foi isso que aconteceu na Pentagram. Foi onde aprendi a fazer as coisas como deve ser, mesmo que não gostasse ou não fosse muito a minha cena. Aprendi a ser um designer mais sério.

▲ Trabalhos editoriais de Bráulio Amado, para as revistas "Businessweek" e "New York Mag"

Seguiram-se quatro anos na Bloomberg Businessweek. Foi o período mais marcante da sua carreira?

Sei que é estranho dizer isto, por ser uma revista de negócios, mas yeah, definitivamente.

Porquê?

Quando a Bloomberg comprou a Businessweek, contratou um diretor criativo londrino chamado Richard Turley, que montou uma equipa de designers completamente fora, uma mistura de ilustradores e designers. Embora eu já fizesse ilustrações, na altura era apenas designer, mas ele pôs-me a fazer as duas coisas. Era uma revista de negócios a gozar com ela própria. Tornou-se algo experimental e divertido. Foi o primeiro emprego em que tive liberdade para fazer coisas estranhas e me divertir – o que eu fazia por brincadeira para cartazes de concertos, ele queria que eu fizesse na revista.

Dito assim, parece um emprego de sonho. Porque é que não ficou lá?

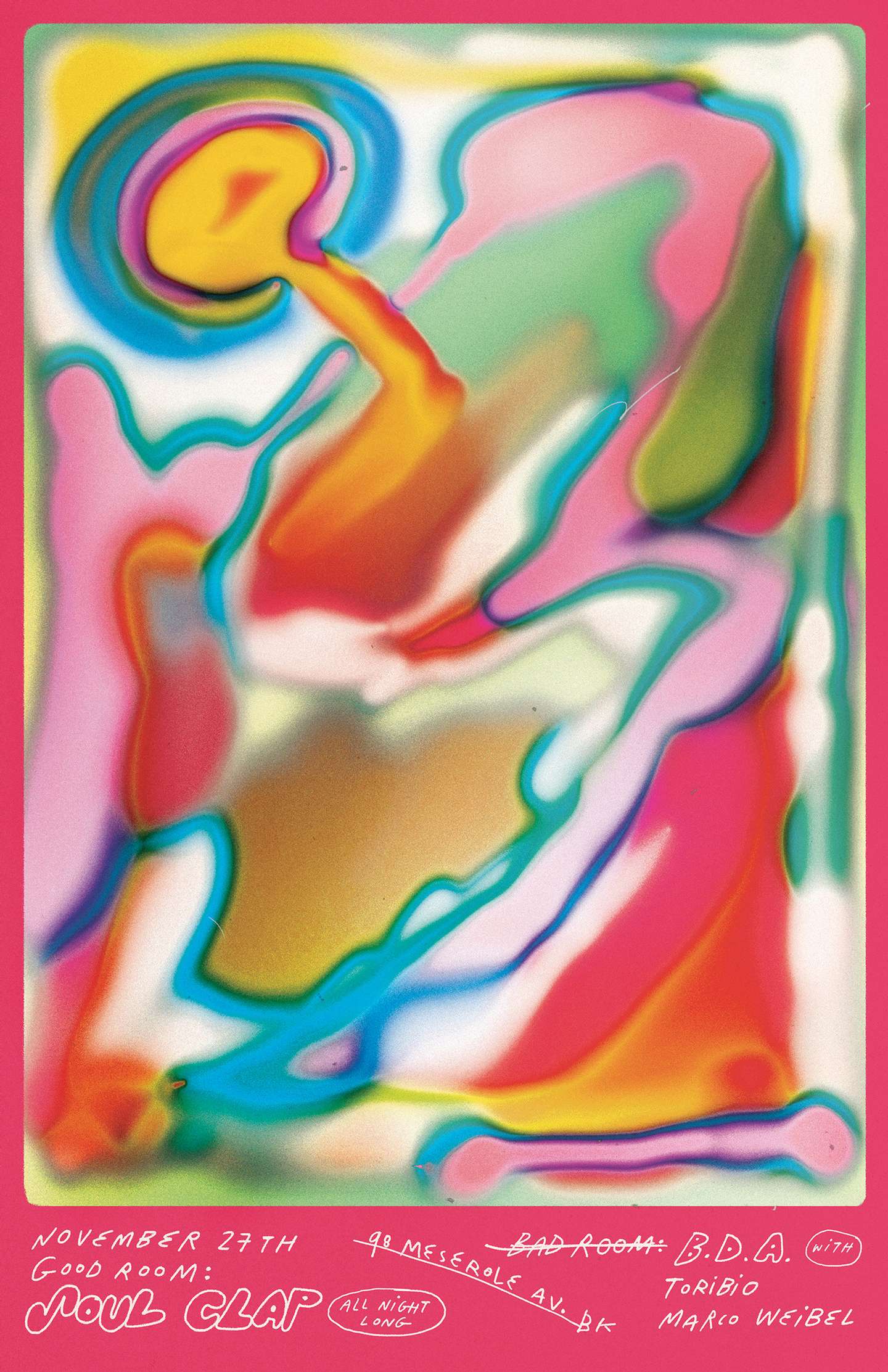

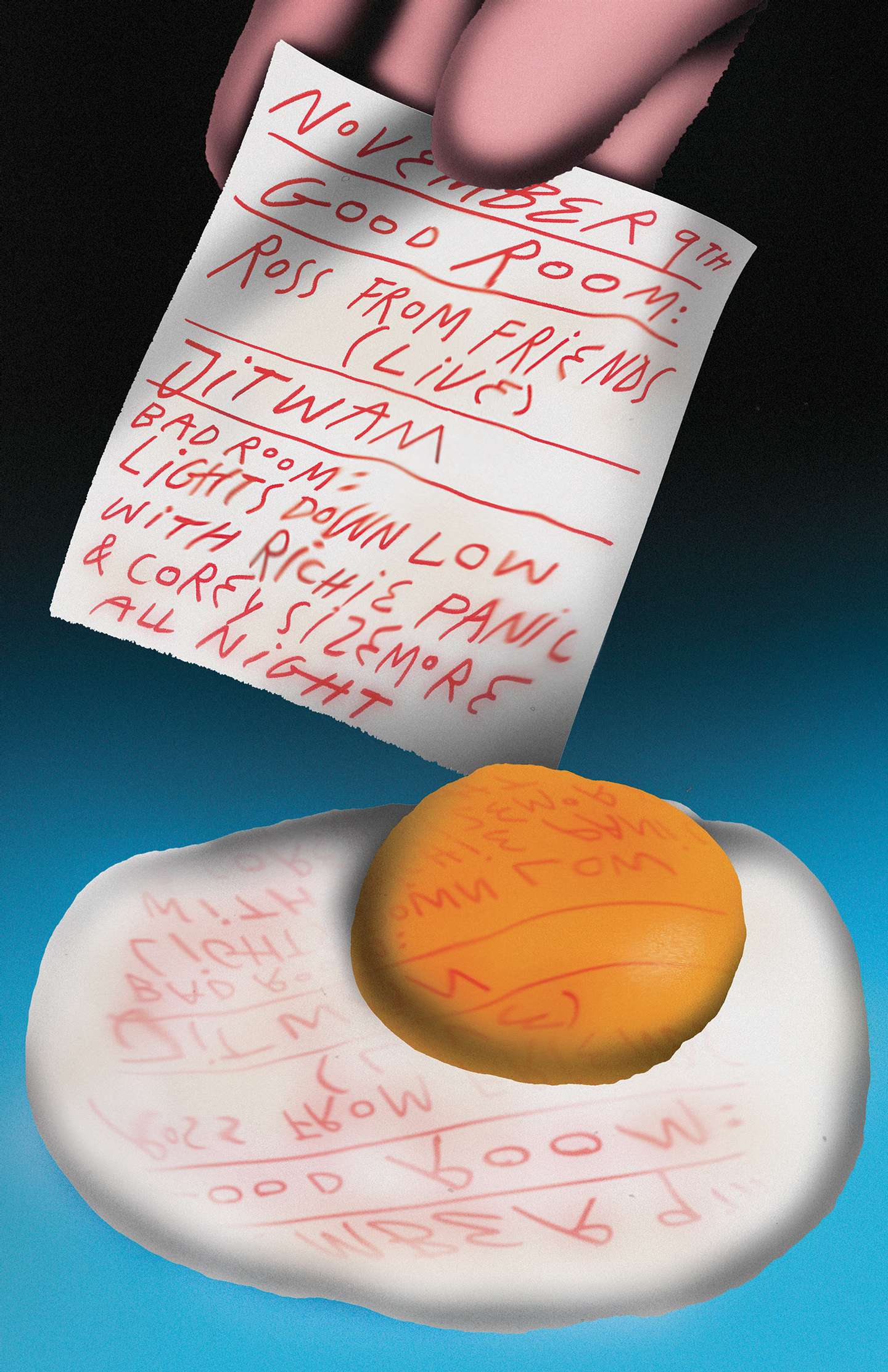

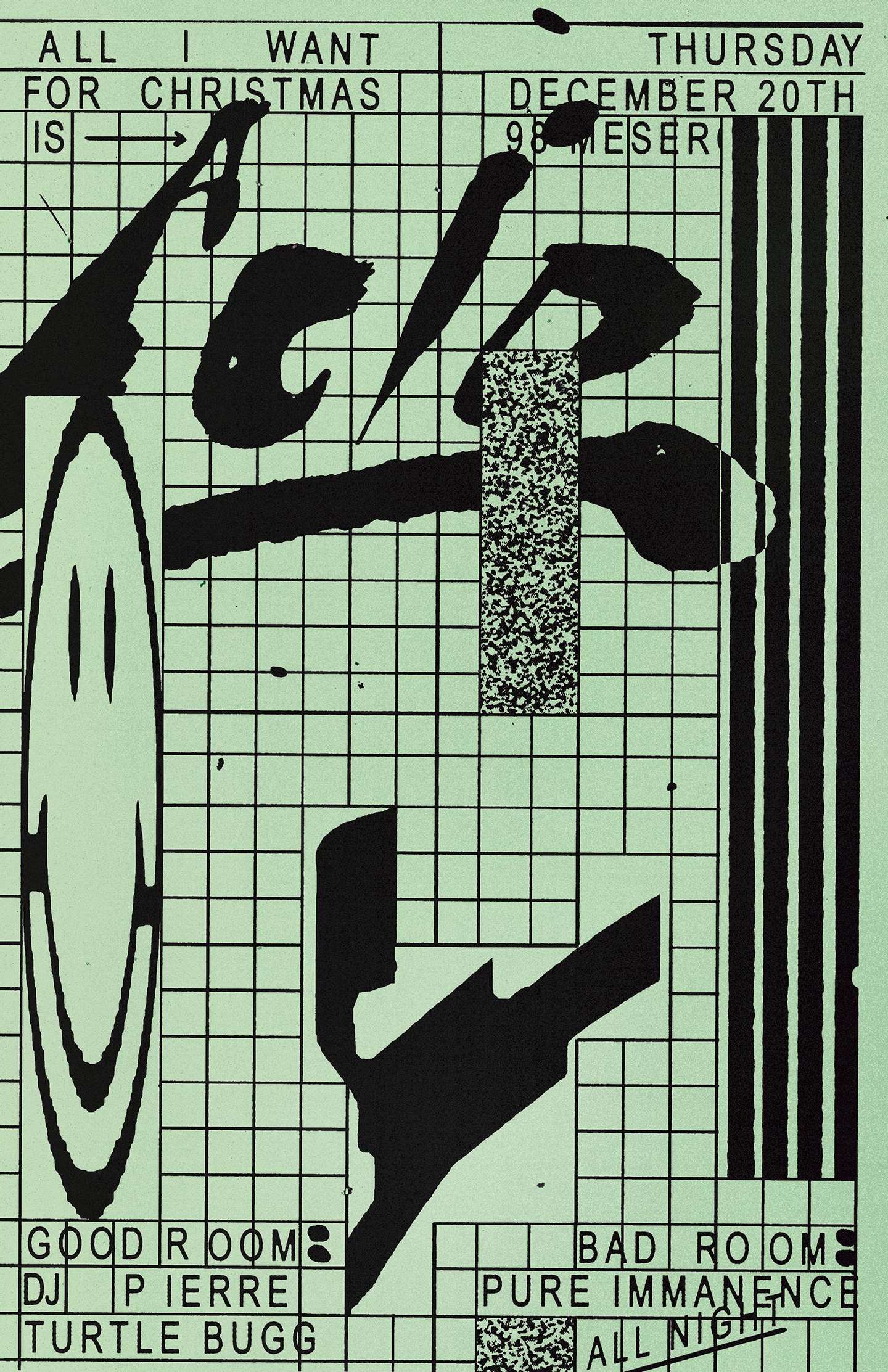

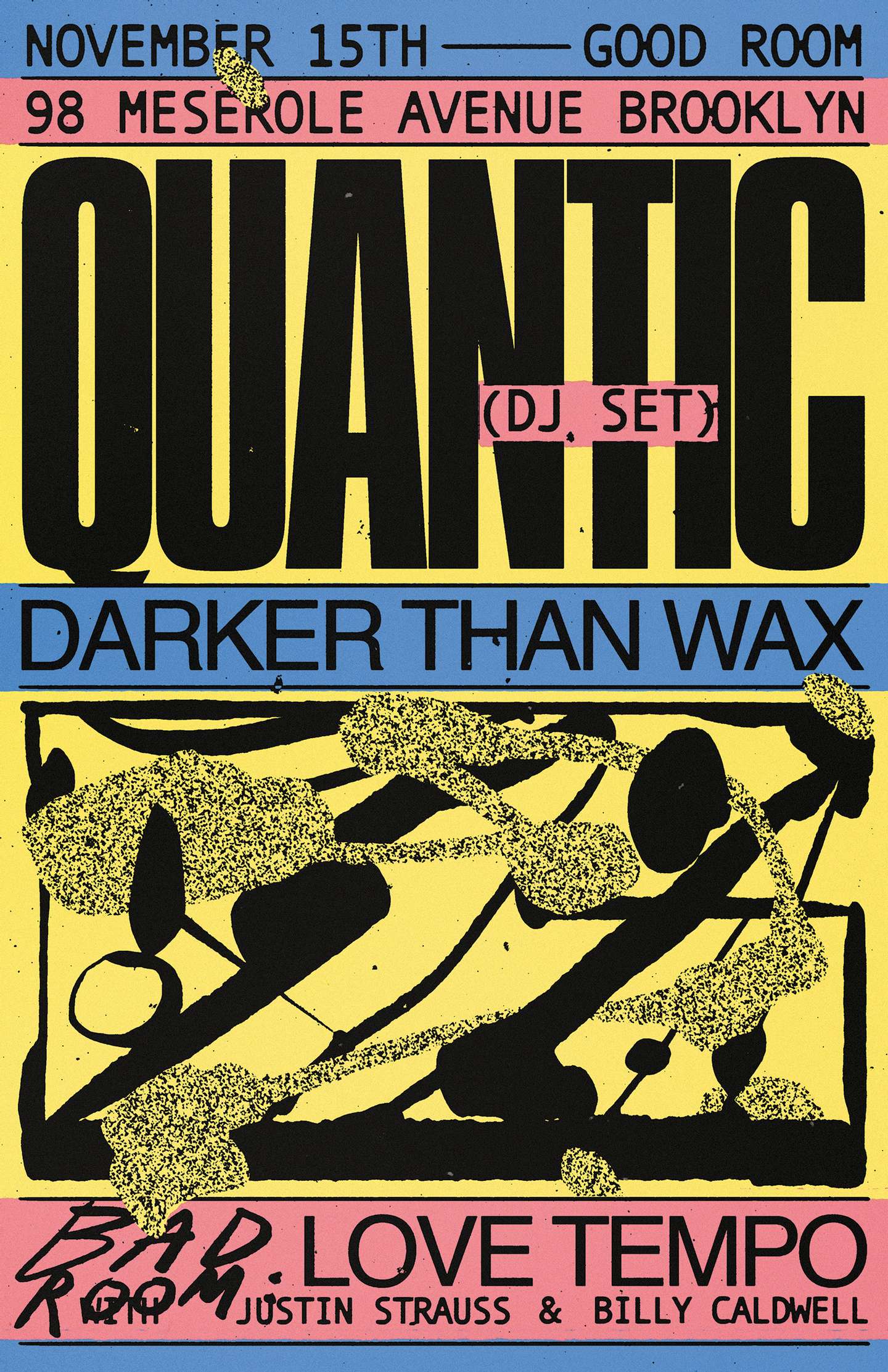

Exatamente por isso: porque corria o risco de ficar lá para sempre. Foi numa altura em que comecei a fazer posters para o [clube noturno] Good Room, e uma série de bandas e artistas que iam lá tocar começaram a pedir-me trabalho. Ao mesmo tempo, o The New York Times começou a pedir-me ilustrações, que eu não podia aceitar estando em full-time, por isso decidi tornar-me freelancer e fazer a minha própria cena.

Mas ainda passou por uma agência.

Quando o diretor criativo, o Richard Turley, foi para a Wieden+Kennedy, convidou-me a ir com ele. Mas estive lá apenas 4 meses em part-time. Na revista lidava sobretudo com coisas reais, que estavam a acontecer no mundo. Passar disso para slogans da Pepsi ou Sprite não tinha tanta piada. E o processo é diferente. Na revista tínhamos três dias para fazer tudo, depois ia para a gráfica e passado um dia a revista estava cá fora. Na agência, tudo demorava meses. Basicamente, eu estava com medo de começar o meu próprio negócio.

Passar a trabalhar por conta própria foi um ato de coragem?

Sim, mas eu já tinha alguma segurança que vinha do freelancing. A dúvida era saber se, tendo mais tempo livre, conseguiria ter mais trabalho. Desde 2017 até agora está a correr bem [bate na madeira].

E assim surgiu o BAD – de Bráulio Amado – Studio. É um nome próprio pouco comum. Há alguma história por trás?

É um nome de família. Já o meu pai, avó e bisavó se chamavam Bráulio.

Entretanto, o clube Good Room manteve-se como um dos principais clientes.

Fazia – e faço – vários posters por semana. Como na música nunca há dinheiro, o que recebia não era suficiente para o fazer em full-time. Por isso, acordámos que eu teria liberdade total, o que me ajudou a perceber o meu estilo e a divulgar o meu trabalho. Ainda ajuda.

Trouxe-lhe outros clientes?

Quase todos! O maior nome foi o Frank Ocean.

Foi também assim que Róisín Murphy [ex-Moloko], de quem tem vindo a desenhar as capas dos últimos discos, chegou a si?

Sim. Encontrou os meus posters no Instagram e enviou-me uma mensagem. Normalmente estes processos envolvem muitos intermediários, mas lidei sempre com ela. Ela exerce um controlo criativo muito apertado sobre tudo o que a envolve.

▲ Capas de discos que Bráulio Amado fez para Rex Orange County, Roisin Murphy, Papaya e Moullinex

Apesar de usar técnicas e estilos muitos diversos, facilmente se olha para um trabalho e percebe que é seu. Qual diria que é o denominador comum nos seus trabalhos?

É serem feitos por mim [gargalhada prolongada]. A mistura de estilos vem de ser impaciente. Comecei a fazer posters como se fossem um sketch book [livro de esboços] para experimentar coisas que não podia fazer na Businessweek, e mesmo aí, numa revista que saía semanalmente, procurávamos sempre reinventar-nos a cada a semana. Foi nesse espírito que comecei a mudar de estilo e a experimentar coisas novas. Aos poucos, isso começou a fazer parte do meu estilo. Ao mesmo tempo, sou eu o autor – e não me consigo reinventar por completo. Infelizmente!

Diria que comunica através da irreverência gráfica?

Creio que não. Nunca tento ser irreverente. Acho que às vezes vem por engano, por tentar fazer algo diferente. Às vezes é apenas responder a um briefing da melhor maneira possível sem copiar algo que já tenha sido feito… Desculpa!

Desculpo o quê?

Sempre fui terrível a falar. Foi uma das razões para querer ser designer ou ilustrador. Claro que no início, no design gráfico, é-nos pedido que falemos o máximo possível. Já hoje ninguém me pede para explicar nada, por isso a minha habilidade para falar destas coisas está a ficar cada vez pior.

Nova Iorque influencia o seu trabalho?

Acho que nunca trabalhei só com americanos. Essa mistura de pessoas decididamente influencia o meu trabalho. E, fora da cena do design, é uma cidade tão diversa em tantas coisas que esse mix meio caótico e confuso é uma inspiração e influência gigante no que faço.

Quando é que decidiu ser designer?

Quando estava no secundário e comecei a ir a concertos, a envolver-me na cena hardcore em Almada e Lisboa, e a fazer capas de discos e posters para bandas de amigos. A minha mãe preferia que eu fosse arquiteto, porque receava que não houvesse trabalho para mim. É meio surreal pensar que já no secundário fazia o que faço hoje.

Começou por fazer sites dedicados a bandas. Lembra-se qual foi o primeiro?

Foi para os Incubus, mas na fase boa!

Mas como é que aprendeu a fazer sites?

Os meus pais trouxeram para casa um computador com Internet. Saquei o Photoshop e aprendi com a ajuda de canais de chat no mIRC. Foi tudo produto de ser um puto com Internet.

E como reagiram os seus pais à mudança para Nova Iorque?

Como foi gradual, e no início não podia ficar mais de três meses por causa do visto, nunca houve um choque. Também foi numa altura em que não havia trabalho, tínhamos um primeiro-ministro que nos chamava piegas e estava tudo a emigrar. Fazia todo o sentido sair.

Vive em que zona?

Estive oito anos em Brooklyn. E há quatro anos tive sorte porque encontrei uma casa com renda barata no East Village, em Manhattan. Brooklyn é fixe, mas está a ficar caro.

Tem havido uma migração de nova-iorquinos rumo a Los Angeles.

Com a pandemia, houve muita gente a ir para L.A. porque lá consegue-se uma casa grande, o clima é ótimo e é apenas uma diferença horária de três horas. Mas foi tanta gente, que agora a cidade está mais cara do que Nova Iorque.

Via-se a viver lá?

A minha resposta hoje, com este frio, seria “Uau, adorava viver em L.A.”. Só que depois chegam a primavera e o verão, e Nova Iorque é mesmo uma cidade incrível. Acho que tão cedo não sairei daqui. Talvez arranje forma de passar o inverno em L.A. ou em Portugal.

▲ "CapFaço tantos posters que chega uma altura em que já não sei o que fazer. Olho para fotografias parvas que tenho no iPhone, de coisas que achei engraçadas na rua, para encontrar um ponto de partida"

Como é o seu dia a dia?

Trabalho! A minha vida, infelizmente, é estar à frente do computador a maior parte do dia, depois ver amigos, beber copos e tentar consumir cultura.

Em 2018 abriu a Sixth Street Haunted House (SSHH), que tenho muita dificuldade em caracterizar. O que é ao certo?

É um espaço mutante que eu e o meu namorado começámos quando estávamos a criticar Nova Iorque por já não haver lugares estranhos que fossem artísticos e abertos. Um dia passámos por este espaço vago perto da nossa casa e quisemos saber quanto era a renda. Passámos da crítica à ação. Durante o dia era o meu estúdio. Depois das 19h, eu escondia a secretária por trás das cortinas e dava-se aulas de línguas, workshops, terapia de grupo. Era um espaço pequeno, para 6 pessoas. Ao fim de semana transformava-se numa loja, espaço de concertos. Mas veio a pandemia e acabou.

Voltando ao design, como aborda um briefing?

Sempre da mesma maneira: mando três a seis rascunhos terríveis a preto-e-branco, mas com a ideia e o conceito bem esclarecidos. Aprovado o conceito, passo para o estilo, o design e a ilustração, e vejo o que faz mais sentido. É quase como resolver um puzzle ou um problema.

E quando o feedback é menos positivo, como reage?

Depende dos clientes. No mundo da música, por ser trabalho mal pago, normalmente aceito fazer com a condição de ter carta-branca. Já no NYT, a parte conceptual é a mais importante. Às vezes pedem-me para refazer, para que se perceba melhor. Sou flexível, e estou sempre mais preocupado com a parte conceptual do que com a artística.

Usa muito o grafismo do que o rodeia para criar posters, seja uma fotografia de buracos na estrada ou daquela vez em que passou um pedaço de plasticina no scanner. Creio que partilhou esse cartaz no Twitter com o comentário “feito em 5 minutos”.

Foi, sim.

Quem faz cartazes em cinco minutos não está já um pouco cansado de ser designer?

Esse poster em que usei plasticina foi para um concerto punk em Berlim, para um amigo que me paga 10 euros por cartaz. Eu aceito pela diversão e pelo desafio. Obriga-me a resolver um problema o mais depressa possível. A cena dos “cinco minutos” vem daí: se é um trabalho que não me vai pagar as contas, então como é que consigo fazer algo criativo e rápido?

É como um jogo.

Sim, e isso ajudou-me a desprender-me dessas regras do design e de como as coisas devem ser feitas ou não. Depois, como é óbvio, quando tenho trabalhos mais sérios, não posso fazer isso. As coisas decididamente não demoram cinco minutos. Por outro lado, faço tantos posters que chega uma altura em que já não sei o que fazer. Olho para fotografias parvas que tenho no iPhone, de coisas que achei engraçadas na rua, para encontrar um ponto de partida para criar algo visualmente interessante.

O que é bom design?

Design é servir uma função. Se for algo puramente abstrato, depende de quem está a apreciar e se lhe provoca alguma reação. O design de que eu gosto mais tem uma história ou uma ideia – e está bem executado. É uma simbiose entre o conceito e a execução. Nem tudo tem de ser assim, como é evidente, mas adoro coisas parvas que não fazem qualquer sentido e que, mesmo assim, contam uma história. É um pouco como a arte. Gosto quando é inesperado, quando é algo que nunca viste ou que te faça lembrar… O que estou a dizer faz algum sentido?

Sem dúvida.

Recordo-me dos meus trabalhos preferidos de design, não pelo seu aspeto gráfico, mas pela ideia e pela execução.

▲ "Sou um sortudo por fazer o que gosto – e gosto mesmo disto. Sendo criativo, é difícil manter um nível de criatividade que entusiasme as pessoas"

Michael Marcelle

Como é que passa de meios estáticos, como o design e a ilustração, para os videoclipes?

Comecei a fazer animação “frame a frame” durante a pandemia, porque estava sempre em casa e não havia concertos nem posters para desenhar. Antes disso, já tinha feito um videoclipe para uma banda chamada Sinkane. Foi a partir daí que começaram a pedir-me mais vídeos, quase sempre com essa componente de ilustração ou animação. Se alguém me pedir para fazer um vídeo sem ser animação, possivelmente direi que sim mesmo que não saiba bem como. E tentarei aprender colaborando com alguém.

Quando, em 2016, fez um vídeo para o Beck [“Wow”], já sabia como fazer, ou fez parte da aprendizagem?

Esse foi o primeiro, mas foi mais um lyric video [que mostra a letra da música] do que um videoclipe. Foi uma colaboração a três, com o Antonio Vicentini e o Jimmy Turrell e, novamente, tudo em animação.

Já esteve do lado editorial, em agências, e agora trabalha em nome próprio. Faz design, ilustração, animação e video-clipes. Deve ter uma gaveta de projetos por concretizar. O que guarda lá?

Fazer vídeos e filmes é algo que acho interessante. Além disso, sempre quis fazer mobiliário e sou terrível nisso. Gostava de fazer objetos que façam sentido e que fiquem fixes. Talvez daqui a uns anos chegue lá.

E no meio disso tudo, Portugal, onde fica?

Faço capas de discos para músicos como Xinobi e Moullinex, que são amigos. Fora isso, infelizmente, nunca ninguém me contrata em Portugal. Quando era contactado por jornais ou revistas, os orçamentos para ilustrações eram tão baixos que não conseguia. Não dá para viver em Nova Iorque e receber cem euros por uma ilustração. É uma pena.

Quanto é que uma ilustração editorial pode valer nos Estados Unidos?

Depende do tamanho. Se for pequena ou para o online, o NYT paga a partir de 400 ou 500 dólares. Se for uma página inteira, já pode ir para mil… Mas eles pagam mal. Sabem que toda a gente quer trabalhar para lá. A Businessweek ou a The New Yorker pagam muito melhor.

Em retrospetiva, houve algum momento – quando chegou à Pentagram, à Businessweek ou quando começou a trocar e-mails com o Frank Ocean – em que tivesse parado para apreciar o sucesso?

Nunca tive um momento desses, de parar para apreciar o sucesso, mas já aconteceu pensar: “Uau, não acredito que tenho a possibilidade de fazer o que estou a fazer”. Se calhar dou a ideia errada, mas sou bastante inseguro. A insegurança levou-me a experimentar coisas novas e influenciou o meu trabalho. À medida que fui fazendo mais coisas e a ter mais reconhecimento, acho que isso me deixou ainda mais inseguro.

As expectativas são uma fonte de preocupação?

Há uns anos preocupava-me mais com isso, ao passo que hoje penso que sou um sortudo por fazer o que gosto – e gosto mesmo disto. Sendo criativo, é difícil manter um nível de criatividade que entusiasme as pessoas.

Como lida com a ansiedade?

Tive uma fase em que pensei “Ok, já fiz bastante, estou contente, e vou tentar continuar a fazer isto, mas se daqui por um ano ninguém me contratar, posso sempre voltar para uma agência e ter uma vida mais aborrecida. Estou completamente em paz com isso.” Essa maneira de pensar ajudou-me a olhar para isto de forma diferente. Porque tenho noção de que daqui a uns tempos vai aparecer um novo Bráulio, que vai tornar o meu trabalho irrelevante. E para mim é na boa, porque sei que isto não é para sempre.

Esta entrevista foi originalmente publicada no número 15 da revista “Observador Lifestyle”