Nos tempos que correm a poesia raramente é mencionada nos media generalistas e, quando o é, costuma ser por razões extra-literárias. Foi o que aconteceu no início deste mês com a poesia da afro-americana Amanda Gorman, que se tornou notícia devido a uma polémica envolvendo a sua edição nos Países Baixos.

Gorman, que foi catapultada para a ribalta mediática ao ler o seu poema “The hill we climb” na cerimónia de tomada de posse do Presidente americano Joe Biden, a 20 de Janeiro de 2021, irá ter este poema (e outros da sua lavra) publicado pela editora Meulenhoff, que teve de disputar arduamente com outras editoras os direitos de tradução. O livro irá ser prefaciado por Oprah Winfrey e iria ter como tradutora (ao que consta por indicação da própria Gorman) a holandesa Marieke Lucas Rijneveld. Porém, um artigo de Janice Deul no jornal holandês Volksrant fez notar que esta não possuía qualificações para a tarefa. Rijneveld (n.1991) não parece ter falta de aptidões literárias, uma vez que foi galardoada em 2020 com o International Booker Prize (é a escritora mais jovem a ser distinguida com este prémio), mas tem, na perspectiva de Deul, um impedimento incontornável: é branca (ver Marieke Lucas Rijneveld desiste de traduzir poema de Amanda Gorman por não ser negra).

Amanda Gorman declama o seu poema na cerimónia de tomada de posse do 46.º Presidente dos EUA, 20 de Janeiro de 2021

Deul afirmou tratar-se de “uma escolha incompreensível, no meu ponto de vista e de muitas outras pessoas que exprimiram a sua dor, frustração, raiva e desapontamento nas redes sociais”. Uma vez que “a vida e obra [de Gorman] são marcadas pelas suas experiências e identidade como mulher negra”, argumenta Deul, “não é uma oportunidade falhada – para dizer o mínimo – contratar Marieke Lucas Rijneveld para este trabalho? Ela é branca, não-binária e não tem experiência nesta área”.

A estultícia da argumentação de Deul não a impediu de lograr os seus intentos: Rijneveld anunciou a saída do projecto, confessando-se “chocada com o tumulto gerado pelo meu envolvimento na difusão da mensagem de Amanda Gorman e compreendo as pessoas que se sentiram magoadas pela minha escolha pela Meulenhoff”. Quanto à editora, prometeu, contritamente, ir tirar ensinamentos do sucedido e estar a constituir uma equipa com as características adequadas para traduzir a poesia de Gorman.

Marieke Lucas Rijneveld, num auto-retrato de 2015

Entretanto, a 10 de Março soube-se que também Victor Obiols, que tinha sido encarregado de traduzir “The hill we climb” para catalão, fora dispensado pela editora – segundo Obiols, esta “não questionou as minhas capacidades, estão antes em busca de alguém com o perfil certo, ou seja, tem de ser uma mulher, jovem, activista e, de preferência, negra”.

Só se estranha que, pelo mundo fora, as editoras, envergonhadas, não tenham ordenado de imediato a recolha de todos os livros dos autores afro-americanos James Baldwin, Amiri Baraka, W.E.B. Du Bois, Langston Hughes, William Melvin Kelley e Toni Morrison e dos africanos Chinua Achebe, Chimanda Ngozi Adichie e Wole Soyinka, que têm vindo, sistematicamente, a ser traduzidos por brancos e a encomendar novas traduções por gente com a cor de pele certa.

A voz também tem cor

No final de 2020 já tinha surgido uma polémica similar em torno do filme de animação Soul, produzido pela Pixar e distribuído pela Disney, e centrado na personagem de Joe Gardner, um professor de música que aspira ser músico de jazz, e que passa por uma experiência de quase-morte que o leva a questionar o sentido da vida. As provas a que Gardner é sujeito e os “ensinamentos existenciais” que delas retira conformam-se ao modelo da indústria cinematográfica mainstream dos EUA e, em particular, à previsibilidade, edulcoramento e inocuidade de um filme “inspiracional” da Disney, mas há um “desvio à norma” no que toca ao protagonista: Gardner é afro-americano.

Na versão original, Gardner e os restantes protagonistas negros têm a voz de actores negros, mas nem sempre se passou o mesmo quando o filme foi dobrado noutros países: foi o caso de Portugal, onde a voz de Jamie Foxx no papel de Gardner deu lugar a um branco, Jorge Mourato, o que suscitou indignação e uma petição (ver Mamadou Ba e Sara Tavares assinam petição que pede nova versão do filme Soul), por se considerar que a opção por vozes não-negras era uma traição a um filme que teria o “propósito assumido de querer retratar a cultura musical e a comunidade afro-americana”.

[Trailer de Soul, versão original:]

Terá a Disney agido de forma particularmente discriminatória ou negligente em Portugal? Fazendo uma pequena volta pela Europa descobre-se que também na Dinamarca, em que Gardner foi dobrado por um actor branco, Nikolaj Lie Kaas, e só foram usadas vozes de actores negros em personagens secundárias, as redes (ditas) sociais se agitaram, mas sem chegar a partir para a petição. Em Espanha e na Alemanha, Gardner também foi dobrado por brancos – Juan Amador Pulido e Charles Rettinghaus, respectivamente –, sem que tal tenha suscitado polémica. Em França, na Suécia e na Holanda, a questão não se pôs, pois a voz de Gardner foi confiada a negros – Omar Sy, John Alexander Eriksson e Kenneth Bron, respectivamente.

Sem surpresa, três dos maiores mercados cinematográficos do mundo – Japão, Coreia do Sul e China – ignoraram, como fazem em relação a todos os filmes, a etnia das personagens e atribuíram as suas vozes a actores das etnias dominantes nos respectivos países. Esta opção tem, provavelmente, razões de índole prática, já que, ao contrário do que se passa na Europa ou nos EUA, nestes três países a percentagem de indivíduos de origem africana é ínfima. Mas também acontece que nenhum destes três países tem um passado colonial para expiar nem é atormentado pela má consciência, pelo que qualquer eventual protesto seria recebido com indiferença ou perplexidade.

[Trailer de Soul, versão dobrada em português:]

Mais tóxico do que Mein Kampf

O estádio final da tirania da “correcção política” ocorre quando deixa de ser necessário promover ondas de indignação e petições, pois os eventuais “desviantes”, a fim de evitarem ser maltratados e humilhados no pelourinho das redes (ditas) sociais, praticam a auto-censura – foi o que aconteceu há dias com os livros infantis do Dr. Seuss.

A 2 de Março de 2021, no 117.º aniversário do nascimento do popular autor, a Dr. Seuss Enterprises, a detentora dos direitos das suas obras, anunciou a descatalogação de seis títulos: And to think that I saw it on Mulberry Street (1937), McElligot’s pool (1947), If I ran the zoo (1950), Scrambled eggs super! (1953), On beyond zebra! (1955) e The cat’s quizzer (1976). A razão invocada pela Dr. Seuss Enterprises foi o facto de estes livros contrariarem o propósito da empresa de “apoiar todas as crianças e famílias com mensagens de esperança, inspiração, inclusão e amizade”, ao “retratarem pessoas de formas erradas e ofensivas”.

Capa de “If I ran the zoo”: Não se deixem iludir pela aparência de fantasia e humor surreal, sob ela ocultam-se ideias “erradas e ofensivas”

A decisão terá passado despercebida pelas nossas paragens, onde o Dr. Seuss tem alguns livros publicados, mas está longe de alcançar a popularidade de que goza no mundo anglófono e, em particular, no seu país de origem, os EUA, onde tem feito parte do imaginário de sucessivas gerações. O comunicado da Dr. Seuss Enterprises foi recebido com alvoroço nos EUA, suscitando reacções opostas no plano político: os democratas tenderam a congratular-se com o fim da perpetuação de estereótipos racistas, enquanto os republicanos se revoltaram contra mais uma ofensiva da “cancel culture”. No plano comercial, os seis títulos “abatidos” passaram a ser listados como indisponíveis pela Amazon, enquanto no eBay houve quem colocasse à venda exemplares de segunda mão por centenas ou até milhares de dólares, o mesmo tendo feito os particulares que vendem livros através da Amazon. Entretanto, o eBay interditou a transacção dos livros “banidos”, chegando mesmo a anular compras já efectuadas – é uma actuação difícil de compreender, pois o facto de uma editora decidir, por sua iniciativa, deixar de imprimir um título, não obriga, de forma alguma, livrarias ou quaisquer entidades ligadas ao comércio livreiro a interditar a sua transacção. A decisão é tanto mais estranha por o eBay e a Amazon continuarem a ter à venda Mein Kampf.

Deve também mencionar-se que este acto de auto-censura da Dr. Seuss Enterprises é menos prejudicial para a empresa do que poderá parecer à primeira vista: os seis títulos em questão não são dos mais populares da série e é provável que muitos dos que se precipitaram para a Internet para tentar obter um exemplar nunca tivessem dado pela sua existência entre o vasto catálogo do Dr. Seuss.

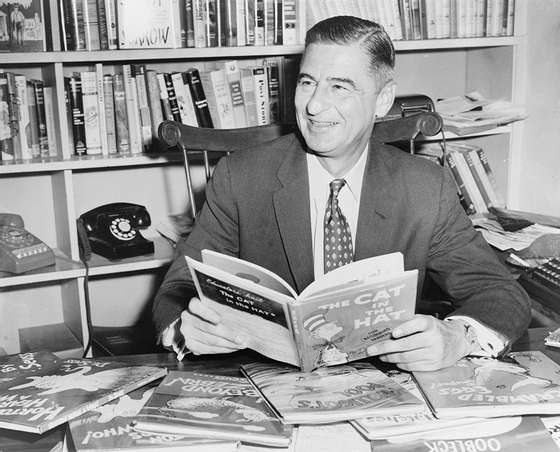

Theodor Seuss Geisel

Os julgamentos anacrónicos

Tão preocupante quanto a predisposição da Dr. Seuss Enterprises para a auto-censura e das grandes empresas de comércio electrónico para ser mais papista do que o papa, foi a atitude da maioria dos media perante o banimento dos seis livros: foram mais explícitos e contundentes do que o comunicado da empresa e falaram de “imagens racistas”, mas sem entrar em detalhes nem reproduzir as imagens em questão, para que os leitores/espectadores pudessem aquilatar do seu grau de racismo, malevolência e toxicidade, nem deixaram qualquer margem para dúvidas ou discussão. Também não ousaram alvitrar a possibilidade de, em alternativa ao banimento dos seis livros, continuar a publicá-los com alterações nas imagens ou palavras tidas por ofensivas, ou com a inserção de uma advertência para os pais pelo facto de as mudanças no contexto social e na linguagem entre a data de publicação original dos livros e o presente poderem tornar certas imagens/palavras inadequadas. Tudo isto sugere que os media entendem que os livros em questão são inquestionavelmente e integralmente condenáveis e que o seu banimento só peca por tardio.

O que suscita uma questão: como é possível que se tenha permitido que crianças inocentes tenham sido expostas a livros tão ostensivamente ofensivos durante décadas a fio, sem que tal suscitasse contestação ou alarme, e a 2 de Março de 2021 tenham sido subitamente reconhecidos como tão nocivas que se impôs a sua imediata remoção do espaço público, de forma que mesmo um adulto instruído? Seria possível invocar esta súbita mudança de atitude caso se tratassem de obras obscuras e marginais, que só agora tivessem chamado a atenção de um pai ou professor mais zeloso, mas os livros do Dr. Seuss são omnipresentes nas bibliotecas, livrarias e lares americanos há muitas décadas.

Face a esta posição consensual de editora, plataformas de comércio e media, poderá o leitor menos informado ser levado a supor que Theodor Seuss Geisel (1904-1991), o autor que assinou sob o pseudónimo Dr. Seuss, terá sido criatura invulgarmente conservadora e com simpatia por ideologias racistas e xenófobas.

Theodor Seuss Geisel, no seu estúdio, em 1959, com maquetas em argila das suas personagens

Pelo contrário, Theodor Geisel sempre se afirmou como progressista: situava-se ideologicamente no sector mais à esquerda do Partido Democrata, apoiou publicamente Franklin Roosevelt, nos cartoons políticos, a que se dedicou sobretudo na década de 1940 e que publicou num jornal de inclinação esquerdista, opôs-se à tendência isolacionista (que advogava que os EUA não deviam envolver-se na II Guerra Mundial) e denunciou o nazismo, os regimes autoritários e o empolamento do perigo comunista no pós-II Guerra Mundial (nomeadamente atacando o House Un-American Activities Committee do senador McCarthy). É certo que durante a II Guerra Mundial, quando os EUA e o Japão estavam envolvidos num combate mortal, produziu cartoons anti-japoneses assentes em estereótipos raciais primários, mas viria a penitenciar-se por essa atitude, nomeadamente com o livro Horton hears a Who!, de 1953.

Quanto aos seus livros, destinados a crianças dos 5 aos 9 anos e dominados por situações surreais, non-sense e rimas tolas e divertidas, têm em fundo ideais de amizade, inclusividade e igualdade, e alguns foram pioneiros na denúncia do consumismo e na promoção de causas ambientais.

Uma vez que a editora não quis identificar nenhuma das imagens “erradas e ofensivas”, houve quem as buscasse nos seis livros banidos, mas os indícios que encontraram foram vagos e inócuos. Numa página de If I ran the zoo, que alude à “ilha africana de Yerka”, dois africanos são retratados da forma como era usual, à data, retratar africanos “exóticos” em livros infantis e cartoons.

Página de “If I ran the zoo”

Em McElligot’s pool os esquimós são referidos como “esquimós” e não com o termo com que se designam a si mesmos e que se tornou na designação politicamente correcta hoje em vigor: “inuit”. Em And to think that I saw it on Mulberry Street um chinês é representado com pele amarela e rabicho e o texto diz que “come com pauzinhos”. Os orientais são também “ofendidos” em If I ran the zoo, onde surgem três a carregar um animal fantástico numa jaula e se lê “Caçarei nas montanhas de Zomba-ma-Tant/ E todos os meus ajudantes terão olhos em bico”.

Excerto de página de “And to think that I saw it on Mulberry Street”

Por progressista que fosse, Theodor Geisel não podia deixar de ser um homem do seu tempo e reproduziu nas suas obras alguns estereótipos que eram então correntes no mundo dos cartoons, da ilustração e dos livros infantis – meios de expressão que, por pretenderem alcançar um público vasto, de composição heterogénea e sem especiais conhecimentos artísticos e capacidade semióticas, têm de prescindir de subtilezas e recorrer a generalizações, simplificações e estereótipos facilmente reconhecíveis (os africanos com saias de ráfia, os chineses com rabicho).

O opróbrio que este século XXI lança sobre os livros do Dr. Seuss ou sobre As aventuras de Tintin (ver Tintin no Tribunal Penal Internacional) não recai, afinal de contas, especificamente sobre Theodor Geisel ou sobre Hergé, mas sobre o tempo em que estes viveram. Os livros de Dr. Seuss e Tintin apenas se tornaram em foco de polémica por serem muito populares, mas se os novos inquisidores tivesse tempo e energia suficientes atirariam para a fogueira boa parte dos cartoons, ilustrações, bandas desenhadas e filmes produzidos no Ocidente e em que figuram indivíduos e culturas não-ocidentais.

Lucky Luke junta-se ao Black Lives Matter

Mas aos olhos da Nova Inquisição muitas são as formas de pecar e nem todas passam por actos, palavras e desenhos – as omissões também contam.

A 22 de Fevereiro de 2021, o New York Times dava conta, através de um artigo de Nirimitsu Onishi, correspondente do jornal em Paris, de que Lucky Luke, o cowboy da BD despertou, tardiamente, para a questão racial (ver Lucky Luke, the comic book cowboy, discovers race, belatedly). O título do artigo é revelador: por um lado, o advérbio de modo “tardiamente” tem implícita aprovação pela mudança e reprovação por só agora ter sido efectuada. Por outro lado, a necessidade de explicar aos leitores do New York Times que Lucky Luke é “o cowboy da BD” decorre de só um número restrito de aficionados da BD do lado de lá do Atlântico o conhecerem; os novos álbuns de heróis da banda desenhada franco-belga raramente ou nunca são notícia nos jornais americanos, pelo que a publicação deste extenso artigo sobre Um cowboy no negócio do algodão (Un cowboy dans le coton), resultou menos do lançamento da versão inglesa da obra do que do papel que as questões raciais assumiram nos EUA nos últimos tempos.

A capa da edição portuguesa de “Um Cowboy no Negócio do Algodão” (Asa)

Antes de entrarmos na vertente racial de Um cowboy no negócio do algodão, convém colocar a série em contexto: foi criada em 1946 pelo desenhador e argumentista belga Morris, pseudónimo de Maurice de Bevere (1923-2001), e conta já com cerca de 80 álbuns e dezenas de histórias curtas, que foram traduzidas em 23 línguas e já venderam cerca de 300 milhões de exemplares. A maior parte destes álbuns foram desenhados por Morris, com a colaboração de diferentes argumentistas, e, após o falecimento do seu criador, a série foi continuada pelo desenhador Achdé (n.1961), pseudónimo de Hervé Damenton, também ele recorrendo a diversos argumentistas, papel que nos três últimos álbuns foi desempenhado por Jul (n.1974), pseudónimo de Julien Berjeaut.

Foi Berjeaut que, ao passar em revista os álbuns anteriores da série, se deu conta, perplexo, do que ele classifica como uma ausência embaraçosa: em toda a série só há personagens negras num álbum – Subindo o Mississipi (1961) – e, para mais, estas são representadas graficamente segundo estereótipos racistas e como sendo criaturas preguiçosas e simplórias.

Vinheta do álbum Subindo o Mississipi

Conta Berjeaut que só então se deu conta de que, no seu trabalho como argumentista também nunca criara personagens negras, o que o levou a concluir que “estava inconscientemente a evitar um assunto desconfortável”. Enquanto meditava nestas “descobertas” perturbadoras e examinava a sua consciência, releu o álbum Tintin no Congo, que lhe pareceu tão “horrivelmente racista” que decidiu criar um “antídoto” contra ele. Foi assim que em 2020 surgiu Um cowboy no negócio do algodão, que aborda a questão da escravatura no Sul dos EUA e faz intervir o Ku Klux Klan e a figura histórica de Bass Reeves (1838-1910), um dos primeiros sheriffs-adjuntos afro-americanos (o primeiro a Oeste do Mississipi).

Bass Reeves

A escolha destes temas e personagens suscitou reacções extremadas em França, umas pela parte de alguns nostálgicos que, por terem lido Lucky Luke desde pequenos, se imaginam guardiões da pureza original da série, outras vindas de sectores políticos conservadores – por exemplo, o jornal de direita L’Incorrect (um título que é um programa) acusou Achdé e Jul de “prostituir o cowboy solitário às obsessões da actualidade” e de seguirem a cartilha do “neo-progressismo americano” e lamentou que “uma das maiores personagens da BD franco-belga e do nosso imaginário infantil” tenha sido convertida “numa figura tão impregnada de ideologias progressistas como uma série da Netflix”.

Ora, as escolhas de Achdé e Jul para este álbum de Lucky Luke são perfeitamente legítimas, o que não é legítimo é que nos sejam apresentadas como inevitáveis e tardias. Ao contrário do que as palavras contritas de Berjeaut e o tom aprovador de Onishi sugerem, não havia qualquer obrigação de As aventuras de Lucky Luke abordarem este tema. A escravatura e o racismo são aspectos fulcrais da história e da realidade americanas, mas As aventuras de Lucky Luke é uma série ficcional de banda desenhada orientada para o entretenimento do público infanto-juvenil (o que não impede que alguns álbuns – sobretudo os que contaram com argumento de Goscinny – não possam proporcionar prazer a adultos) e que cultiva um tom humorístico ligeiro e descomprometido e não se rege por pressupostos realistas (mesmo quando faz intervir figuras históricas). Não é um documentário ou uma prelecção didáctica sobre o Oeste americano na segunda metade do século XIX, pelo que tem liberdade para eleger uns temas e omitir outros, sem necessidade de prestar explicações ou cumprir quotas de raça, género ou orientação sexual. O facto de o racismo continuar, lamentavelmente, a ser um problema relevante no mundo actual e de a consciência da sua persistência e gravidade ter sido avivada, em 2020, por vários incidentes de violência policial e pelas iniciativas do movimento Black Lives Matter, não obriga os autores de ficção – e, muito menos, todos os autores de ficção – a tratar o assunto, de forma pedagógica, na suas obras. A ficção não tem um compromisso com a realidade nem com a actualidade, nem tem de ser instrutiva e de promover a inclusão, a tolerância e a consciência social e ambiental – essas são obrigações que cabem aos jornais e outros órgãos noticiosos, aos livros de história, aos ensaios e aos manuais escolares.

À atenção dos fiscais da correcção política: Representações estereotipadas (e eventualmente racistas) de chineses em “L’héritage de Ran Tan Plan”, álbum de 1973 da série Lucky Luke

Um cowboy no negócio do algodão acaba por conduzir-nos novamente à obsessão em acertar contas com o passado e com a cultura do ressentimento histórico. É muito revelador que Berjeaut se tenha sentido compelido a explicitar que pretendeu com este livro fabricar um “antídoto” contra Tintin no Congo. Valeria a pena, sem dúvida, responder a um álbum de BD criado em 2021 que veiculasse mundividências similares às de Tintin no Congo (admitindo que alguma editora tivesse a insensatez de o publicar), mas acontece que o álbum de Hergé é de 1931 e não só o seu “veneno” não é mais do que o reflexo da visão dos africanos dominante na Europa em 1931, como, nos 90 anos entretanto decorridos, já perdeu quase toda a sua eventual toxicidade, pois não é essa a visão que hoje domina as sociedades europeias (mesmo que se admita a persistência de “racismo estrutural”). Qual será o próximo empreendimento de Berjeaut? Refutar a misoginia dos Padres da Igreja? O anti-semitismo de Lutero? O racismo de Aristóteles? Não haverá lutas mais prementes a travar no presente?

A banda desenhada tem obrigações pedagógicas?

O “despertar de Lucky Luke para a questão racial” pela mão de Julien Berjeaut, pode ser considerado “tardio”, se levarmos em conta que já há algum tempo que as patrulhas da correcção política andam a rondar o “cowboy que dispara mais rápido do que a sua própria sombra”.

Morris resistiu durante algum tempo aos que lhe reprovavam o tabagismo de Lucky Luke, mas em 1983 – ao que consta para ganhar acesso ao mercado americano – fez o cowboy trocar o cigarro por uma palhinha (foi no álbum Fingers), o que foi decisivo para que a Organização Mundial de Saúde atribuísse um prémio ao autor em 1988.

Apesar de os índios também não serem particularmente bem tratados (pelos critérios de hoje, entenda-se), o aspecto mais controverso da série tem sido o suposto racismo de Subindo o Mississipi, que levou a que, na década de 1980, o seu editor sueco pedisse a Morris para tornar menos exagerados os espessos lábios vermelhos com que os negros eram representados (que o autor recusou), solicitação reiterada em 2013 pela Apple, como condição para que o dito álbum fosse disponibilizado sob forma de e-book na plataforma iBooks (hoje Apple Books). O “racismo” é a razão para que o álbum nunca tenha sido publicado em papel nos EUA, bloqueio que só será quebrado em Julho de 2021.

Outro momento decisivo no apertar da vigilância da correcção política sobre a BD ocorreu em 2011, com a edição de Le petit livre bleu: Analyse critique et politique de la societé des Schtroumpfs, de Antoine Buéno (ver Tintin no Tribunal Penal Internacional). Na sua análise à série Les Schtroumpfs, do belga Peyo, Buéno descortinou uma sociedade colectivista e totalitária, com afinidades com o stalinismo e o maoísmo (o título alude ao Pequeno Livro Vermelho de Mao). No álbum Les Schtroumpfs noirs (1959), o primeiro da série, Buéno viu manifestações de racismo, embora nada na fisionomia, comportamento ou adereços dos Schtroumpfs negros remeta para os povos e culturas de África – Buéno limitou-se a presumir que se uma criatura tem a pele preta só pode ser um africano (está por fazer uma análise ao racismo oculto na clássica série televisiva As aventuras de Black Beauty e ao livro de Anna Sewell que a inspirou).

Capa de Les Schtroumpfs noirs

Esta associação pueril bastou para que a publicação do álbum nos EUA fosse bloqueada, acabando por só ser editado em 2011, numa versão retocada, com o título The purple Smurfs (Smurfs é o nome dado no mundo anglófono aos Schtroumpfs) e em que a cor das personagens “problemáticas” foi alterada de negro para púrpura. A simplicidade da mudança é, por si só, um comprovativo do vazio da acusação.

Capa de The purple Smurfs

Por ser associada automática e exclusivamente a público infanto-juvenil, a BD costuma estar sujeita a pressões mais fortes do que os livros-só-com-letras a conformar-se a um papel pedagógico e a não transmitir qualquer ideia que possa, remotamente, inculcar ideias malignas em cabecinhas ingénuas e influenciáveis. O cinema de animação sofre de um problema similar e as brigadas woke também o têm vindo a tomar como alvo: a polémica mais recente surgiu a 3 de Março de 2021, quando um artigo de opinião do jornalista Charles M. Blow, no New York Times, acusou Speedy Gonzales de perpetuar estereótipos racistas, apresentando os mexicanos como lerdos de espírito e de mente.

Aparentemente, Blow não se dá conta de que:

1) O próprio Speedy Gonzales, vivíssimo de pés e de espírito, é a negação desse estereótipo

2) Os restantes ratos, mesmo sendo figurados genericamente como indolentes, são retratados com mais simpatia do que o seu inimigo figadal, o gato Sylvester

É curioso que muitos dos intelectuais woke que lançam acusações de racismo sobre bandas desenhadas e filmes de animação cometam erros tão grosseiros, que levam a pensar que:

1) Ou não dominam os códigos de leitura das artes narrativas

2) Ou que a sua leitura é completamente enviesada pela sua sanha persecutória

As acusações de Blow contra Speedy Gonzalez são tão exorbitantes e hiper-racializadas que facilmente se pode entrar no jogo e levá-lo para o extremo oposto: a alt-right norte-americana poderá um dia lembrar-se de acusar estes filmes, em que todas as tentativas do maldoso, monomaníaco e obtuso gato Sylvester para capturar os ratos redundam em derrotas estrondosas e humilhantes, de serem um incentivo à imigração ilegal de mexicanos e uma ridicularização das autoridades fronteiriças americanas.

Sylvester e Speedy Gonzales

Os censores que pretendem impor um estrito código de conduta à BD esquecem-se de que esta, como qualquer outra forma de ficção, tem o direito a ser inteiramente escapista, desmiolada, inconsequente, anacrónica e alheada dos Grandes Problemas da Humanidade – aliás, é em busca de evasão dos Grandes Problemas da Humanidade (e dos mesquinhos problemas do quotidiano) que muitos a lêem.

Mas, por outro lado, a BD é uma forma narrativa cujas potencialidades vão muito para lá do fornecimento de escapismo-a-metro para crianças e adultos pouco exigentes e é desejável que elas sejam exploradas. Seriam bem-vindos livros de BD que abordassem, com toda a profundidade, seriedade, crueza e pathos que os autores entendam adequados, a brutal realidade da escravatura nas plantações do Sul dos EUA. Ou da Guerra Civil Americana. Ou da forma como o establishment sulista conseguiu que os negros “libertados” pela Guerra Civil continuassem a ser tão miseráveis e destituídos de direitos como no tempo da escravatura formal. Ou de como a construção dos EUA foi feita à custa dos nativos americanos, ludibriados com falsas promessas e tratados atraiçoados, espoliados, massacrados, deliberadamente infectados com doenças e empurrados para regiões inóspitas. Ou de como, no nosso tempo, negros e índios continuam, em boa parte dos EUA, a ser tratados como cidadãos de segunda categoria. Não pode é obrigar-se todos os autores a assumir esse tipo de temas e abordagens.

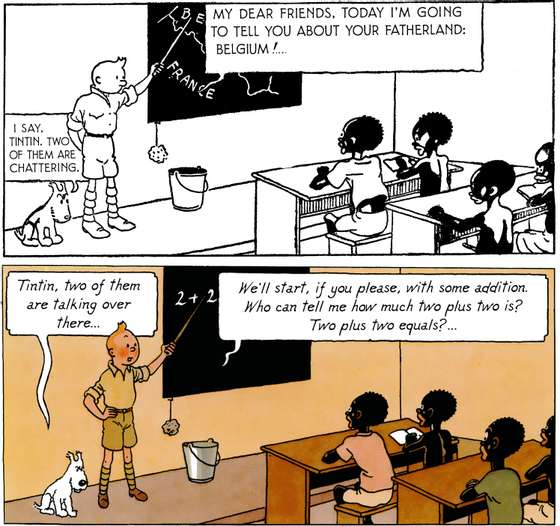

Uma vinheta particularmente controversa da versão original de Tintin no Congo, em que Tintin explica aos congoleses que a sua pátria é a Bélgica. Seria depois substituída por uma explicação de aritmética elementar (que não deixa de ser paternalista)

“Não somos todos iguais”

Em Um cowboy no negócio do algodão, não foi só Jul que se empenhou na “descolonização de Lucky Luke” – a expressão, infeliz, é do artigo do New York Times acima mencionado –, também Achdé fugiu à representação estereotipada e indiferenciada dos negros e “desenhou cada personagem negra como um indivíduo”. O artigo reproduz, a este propósito, o comentário de Marc N’Guessan (n.1965), um autor de BD francês com ascendência na Costa do Marfim, que vê nessa representação “da diversidade dos rostos negros” um reconhecimento tardio da humanidade dos negros e faz questão de realçar: “Não somos todos iguais”.

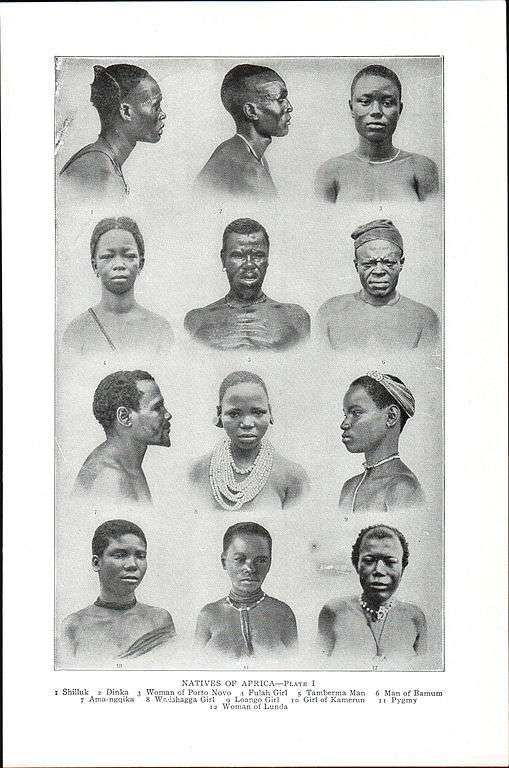

Ilustração identificando tipos “raciais” africanos, em The new student’s reference work (1914), uma enciclopédia editada nos EUA por Chandler B. Beach e Frank Morton McMurry

Não são, com efeito. Aliás, o facto de o Homo sapiens ser originário de África e de só alguns dos muitos ramos africanos terem sido responsáveis pela colonização do resto do planeta faz com que este continente seja o que possui maior diversidade genética. Já os povos indígenas das Américas são os que apresentam maior homogeneidade genética, por o continente americano ter sido colonizado apenas há c.12.000 anos e de esta colonização ter sido realizada por grupos relativamente pequenos e geneticamente homogéneos.

O que acontece é que cada grupo étnico, independentemente da sua maior ou menor variedade genética intrínseca, foi treinado (inconscientemente) para distinguir os traços fisionómicos dos indivíduos com os quais convive e tem dificuldade em distinguir os indivíduos de outros grupos. A dificuldade dos brancos em distinguir entre negros é recíproca e não resulta necessária e exclusivamente do racismo – trata-se de uma limitação intrínseca, conhecida como “efeito de raça cruzada” (cross-race effect) e foi analisada pela primeira vez num estudo publicado em 1914. Desde então, vários estudos confirmaram a universalidade deste enviesamento de percepção: todas as raças consideram que os membros das outras raças “são todos parecidos”.

Isto explica, em parte, que os desenhadores caucasianos recorram a estereótipos para representar personagens africanas ou orientais. E também é preciso considerar que as condições de produção e fruição do cartoon e da BD exigem um estilo económico e simples, de execução rápida e decodificação instantânea por um público que inclui uma boa percentagem de pessoas com escassa cultura visual, o que leva os autores a recorrer ao estereótipo quando é preciso figurar raças exóticas.

A diversidade racial dos povos asiáticos segundo a enciclopédia sueca Nordisk familjebok (edição de 1904)

A dificuldade em ler os rostos de outras etnias tem afinidades com a dificuldade em entender o que sai das suas bocas. Em português, como em quase todas as línguas europeias, a palavra “bárbaro” vem da designação dada pelos gregos da Antiguidade Clássica a todos os povos que não falavam grego: “barbaroi”, palavra possivelmente de origem onomatopeica, reproduzindo o ruído branco – “barbarbarbarbarbar” – que a vozearia numa língua desconhecida assume na mente do ouvinte. A aprendizagem formal do vocabulário e da sintaxe de uma língua estrangeira não abole todas as barreiras linguísticas e a maioria das pessoas tem dificuldade em reconhecer e reproduzir fonemas que não fazem parte da sua língua materna: os britânicos estrebucham com “cão” e “coelho”, tal como muitos portugueses insistem em pronunciar “bluetooth” como “blutute”. E quando nos deparamos, num texto, com combinações de letras que não são correntes na nossa língua (ou nas línguas estrangeiras mais usuais), tendemos a assumir uma atitude defensiva e a classificar essas palavras como “impronunciáveis”. Foi este o rótulo sistematicamente aplicado em Portugal, por pessoas cultas e cosmopolitas, a “Jeroen Dijsselbloem” (ex-ministro das Finanças dos Países Baixos e ex-presidente do Eurogrupo), não tendo consciência de que um holandês terá a reacção similar perante “João Leão”. Mas, tal como não pode acusar-se de racismo um português que declare que os nomes de Jeroen Dijsselbloem ou Tadeusz Kościński (o actual Ministro das Finanças polaco) são impronunciáveis, tal acusação também não pode recair sobre um português ou um holandês ou um polaco que admitam que têm dificuldade em distinguir os chineses entre si.

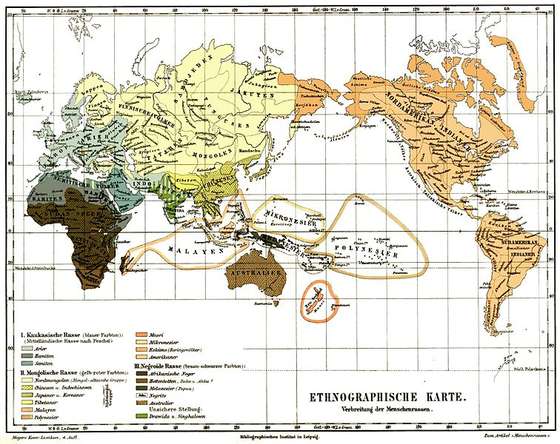

Mapa etnográfico do mundo, incluído no Meyers Konversations-Lexikon (1885-90), uma enciclopédia editada na Alemanha por Joseph Meyers

Exterminem a doninha-fedorenta!

Pepé Le Pew tem tido pouca sorte: ao fim de 90 anos de uma vida sob o signo da frustração, a Warner Bros. parece determinada em abatê-lo. Pepé Le Pew é uma personagem das séries de cinema de animação Looney Tunes e Merrie Melodies, foi criada em 1945 por Chuck Jones, e, além de aparições em filmes com outros protagonistas, teve direito a 18 curtas-metragens como estrela principal entre 1945 e 1962. Pepé Le Pew é uma mofeta ou doninha-fedorenta (Mephitis mephitis ou “striped skunk”, em inglês), cujo irreprimível impulso para estabelecer relações amorosas é contrariado pelo intenso fedor que exala e pelo facto de ter pouco discernimento na escolha de parceiros sexuais, que raramente são da sua própria espécie (a sua “vítima” favorita é a gata Penelope Pussycat). Taylor atribuiu a Pepé Le Pew nacionalidade francesa – ainda que a Mephitis mephitis seja uma espécie exclusiva da América do Norte – dando seguimento ao estereótipo dos franceses como amantes românticos.

Pepé Le Pew e Penelope Pussycat em “Heaven scent” (1956)

Pepé Le Pew foi uma das personagens convocadas para o filme “Space Jam” (1996), que colocava o jogador de basketball Michael Jordan – em imagem real – a contracenar com figuras animadas da Looney Tunes, como Bugs Bunny, Sylvester ou Speedy Gonzales. A sequela deste filme, “Space Jam: A new legacy” (ou, informalmente, “Space Jam 2”), também em modalidade híbrida (imagem real + animação), com LeBron James no lugar de Jordan, tem estreia prevista para Julho de 2021, mas a Warner Bros. anunciou esta semana que a sequência em que Pepé Le Pew intervinha foi suprimida da montagem.

A Warner Bros. não deu explicações, mas é possível intuí-las à luz da atmosfera inquisitorial que se abateu sobre as artes, o entretenimento e o espaço público em geral. Acontece que Pepé Le Pew é um amante demasiado agressivo e obstinado, incapaz de aceitar, ou sequer de perceber, a rejeição de que é alvo pela parte da gata Penelope Pussycat, que luta freneticamente para fugir aos seus beijos e abraços. Este comportamento levou alguns iluminados a ver em Pepé Le Pew um agente promotor do assédio sexual, sobretudo depois de o movimento MeToo ter dado visibilidade à persistência e difusão deste comportamento. Esta interpretação “sexualizada” dos filmes de Pepé Le Pew ganhou força em Março de 2021 com um artigo no New York Times por Charles M. Blow (o mesmo que denunciou Speedy Gonzales), que condenou a mofeta como uma “normalização e perpetuação da cultura da violação [rape culture]”. Em tweets subsequentes, Blow reafirmou e elaborou esta posição, afirmando que Pepé Le Pew “ensina aos rapazes que ‘não’ não significa realmente ‘não’, faz parte do ‘jogo’” e que “suplantar a oposição veemente e até física de uma mulher é normal, adorável e divertido”.

[“For scent-imental reasons” (1949):]

https://youtu.be/UKIdN0Jo-lM

Poderia aqui objectar-se com argumentos da biologia evolutiva: Pepé Le Pew apenas representa (com o “desvio” de o alvo dos seus avanços pertencer a uma espécie diferente) o comportamento sexual típico da esmagadora maioria dos mamíferos e aves: as fêmeas, uma vez que fazem um investimento muito mais pesado do que os machos na geração, criação e educação dos filhos, têm um comportamento arisco e a iniciativa é deixada aos machos. O comportamento evasivo e relutante da fêmea é uma forma de se certificar de que o macho que as irá fecundar é inteligente, saudável, forte, ágil e determinado – isto é, que possui bons genes para transmitir aos seus filhos. Resulta daqui, que, numa perspectiva distanciada, a cópula entre animais dá frequentemente a impressão de não ser “consensual” (ainda que este termo seja de difícil avaliação fora das relações humanas). Na verdade, em muitos casos, antes de o processo chegar à fase da cópula propriamente dita, o observador humano terá dificuldade em distinguir se se trata de um acasalamento ou de uma luta.

Esta diferenciação de comportamentos entre os dois sexos no acasalamento pode tomar a vertente do ritual e da sedução, que é mais frequente nas aves e tem como expoente as ostentadoras caudas dos pavões machos; entre os mamíferos assume por vezes a vertente da brutalidade e nalgumas espécies é frequente que o macho exiba extrema agressividade e force a fêmea à submissão e à penetração: é o que acontece entre orangotangos, macacos-aranha, leões, ursos polares, elefantes-marinhos e golfinhos (uma mancha na reputação de um animal que costuma ser considerado pelos humanos um modelo de “simpatia” e “afabilidade”); estas “violações” podem ser tão brutais que, nalguns casos, causam a morte das fêmeas.

[Sexo não-consensual entre elefantes-marinhos (alerta: as imagens podem chocar almas sensíveis):]

É claro que o facto de este tipo de comportamento sexual ser frequente no mundo animal não legitima, de forma alguma, que seja aplicável às relações humanas, ou que algum violador ou assediador sexual possa invocar esta “base biológica” para justificar o seu comportamento. Por outro lado, o facto de, no cinema de animação ou na BD, se representar esse comportamento entre animais (ainda que antropomorfizados) não pode ser interpretado como uma justificação, menos ainda como uma aprovação, e de forma alguma como um encorajamento a que os homens se comportem da mesma forma com as mulheres. Por esta ordem de ideias, todos os documentários sobre natureza que mostrem machos a copular com fêmeas de forma pouco delicada e romântica deveriam também ser banidos por promoverem a “cultura da violação”.

Se expurgarmos o cinema de animação, o cinema, a banda desenhada, a literatura e o teatro de todos os comportamentos obnóxios, violentos, perversos, malévolos, gananciosos, egocêntricos e vingativos e todas as personagens se comportarem de acordo com os mandamentos da correcção política e as regras do decoro, obteremos um produto tão insípido e afastado da realidade que ninguém quererá vê-lo ou lê-lo e, por outro lado, a realidade continuará a ser tão dura e cruel como sempre foi. Ao contrário do que pensam os inquisidores da “correcção política”, exterminar Pepé Le Pew não vai fazer com que o mundo passe a cheirar a rosas.

A ofuscante brancura do mundo da música clássica

A obsessão com “correcção política” e “inclusividade” também chegou a dois dos redutos mais imaculadamente brancos do mundo das artes: a música e o bailado clássicos. No início de Fevereiro de 2021, a veneranda Opéra National de Paris (ONP), cuja origem remonta a 1669 e que alberga a mais antiga companhia de bailado do mundo, anunciou uma série de medidas para fomentar a diversidade étnica dos seus elencos e pôr termo a práticas vistas como ofensivas das minorias não-brancas. As medidas decorrem de um relatório encomendado por Alexander Neef, director artístico da ONP, a Pap Ndiaye, professor de História em Sciences Po, e a Constance Rivière, secretária-geral da Defesa dos Direitos, em resposta ao manifesto La question raciale à l’ Opéra National de Paris, apresentado em Setembro passado pelos únicos cinco negros entre os 154 elementos da companhia de dança da ONP.

O relatório pôs em evidência o desequilíbrio étnico na composição dos corpos artísticos da ONP, onde, além dos já referidos cinco bailarinos negros (ou mestiços), existem apenas dois cantores negros entre os 110 elementos do coro (e nenhum entre os 170 músicos da orquestra), pelo que a ONP se comprometeu a empreender uma alteração dos critérios e processos de recrutamento de bailarinos (nomeadamente através da busca de talentos nos territórios ultramarinos franceses), de forma a incrementar a representação de minorias. Vale a pena notar que no recrutamento de cantores e músicos, a ONP segue um procedimento que é comum hoje em muitas instituições musicais: nas audições, os candidatos apresentam-se atrás de uma cortina, o que visa eliminar que preconceitos relativos a etnia ou género interfiram no julgamento do júri. A fim de verificar o cumprimento e eficácia destas medidas, a ONP anunciou a intenção de criar o cargo de “responsável pela diversidade e inclusão”.

Foi também decidido pôr termo ao blackface, yellowface e brownface, ou seja, deixarão de ser utilizadas perucas, maquilhagem ou collants para ajustar a etnia do intérprete à etnia da personagem, uma prática que já tinha sido adoptada, recentemente, por duas prestigiadas companhias de bailado, o New York City Ballet e o londrino Royal Ballet, da Royal Opera House, em Covent Garden.

Alguns títulos de obras clássicas que podem ser vistos como ofensivos irão também ser alterados: por exemplo, no bailado La Bayadère (uma obra de 1877, com música de Léon Minkus e coreografia de Marius Petipa), “La danse des négrillons” (“A dança dos pretinhos”) dá lugar a “La danse des enfants” (“A dança das crianças”).

[Excerto de Les sauvages, a IV parte da ópera Les Indes galantes (1735), de Jean-Philippe Rameau, que decorre entre os índios da América do Norte: Mesmo que o ofensivo título Les sauvages seja alterado, subsistirão nesta ópera imensos “estereótipos raciais” susceptíveis de ofender os nativos americanos:]

Estas mudanças na ONP suscitaram reacções negativas dos sectores mais conservadores da sociedade, sobretudo nos partidos políticos de extrema-direita, com Marine Le Pen a denunciá-las como uma manobra de “pseudo-progressistas que, em nome de um anti-racismo delirante, pretendem suprimir o repertório da Opéra de Paris. Isto nada tem a ver com anti-racismo, é puro obscurantismo”. Em resposta, o director da ONP esclareceu que “não estamos a promover um clima de censura [..] O único propósito desta iniciativa é ajustar a ópera e o bailado aos intérpretes do século XXI e ao público do século XXI”.

Esta intento irá, todavia, defrontar-se com um sério obstáculo: a esmagadora maioria do repertório operático “canónico” (que é o que reúne as preferências do público) faz-se de música e libretos da autoria de homens brancos mortos há pelo menos um século, num tempo em que imperava uma perspectiva estritamente eurocêntrica, racista e misógina (pelos critérios de hoje). Para agravar o potencial de “ofensa”, a fim de satisfazer o apetite superficial do público por exotismo, a acção de muitos libretos foi situada em paragens extra-europeias, sobre cujos habitantes, tradições, história e geografia os compositores e libretistas pouco ou nada sabiam para lá de meia-dúzia de ideias feitas. O resultado é que as culturas e povos não-europeus foram representados na ópera sob a forma de um ingénuo exotismo de bilhete-postal, que se for examinado sob a luz crua e anacrónica dos que hoje pretendem ajustar contas com o passado, levará a que numerosas óperas, do Barroco ao Romantismo tardio, sejam consideradas tão “ofensivas” e “racistas” quanto Tintin no Congo ou os livros banidos do Dr. Seuss.

[Excerto de L’Africaine (1865), de Giacomo Meyerbeer, numa versão dirigida por Riccardo Muti, com Jessye Norman no papel de Sélika, rainha africana que se apaixona perdidamente por Vasco da Gama: É mais uma ópera canónica que levanta graves problemas do ponto de vista racial:]

O relatório de Ndiaye e Rivière reprova o “olhar extremamente estereotipado sobre o mundo” associado ao repertório da Opéra National de Paris, mas esse diagnóstico nada tem a ver com esta instituição em particular ou com França: todos os teatros de ópera e salas de concertos do mundo (com eventual excepção das de Pyongyang) cultivam um repertório igualmente “enviesado”. Quanto às recomendações no sentido de aumentar o peso no repertório de obras contemporâneas, para escapar à hegemonia dos “homens brancos mortos” e às suas “antiquadas” temáticas e mundividências, irão deparar-se com a resistência do público e a escassa oferta de obras de qualidade.

Saul Bellow perguntava, provocadoramente, “quem é o Tolstoy dos zulus? O Proust dos papuas?” e, analogamente, poderia perguntar-se quem é o Handel do Gabão ou o Rossini da Bolívia. Esta questão retórica não deve ser interpretado como uma proclamação da superioridade da cultura ocidental em todos os domínios ou uma negação da capacidade de gaboneses e bolivianos para compor óperas admiráveis, mas como uma constatação que, no domínio da ópera, o Ocidente conta com uma riquíssima tradição com mais de quatro séculos, a que o resto do mundo apenas pode contrapor uma mão cheia de obras recentes.

Giuseppe De Luca (Zurga), Freida Hempel (Leila) e Enrico Caruso (Nadir) no II acto de Les pêcheurs de perles (1863), de Bizet, na produção de 1916 na Metropolitan Opera de Nova Iorque. Esta ópera, que tem por cenário a ilha de Ceilão em tempos remotos, proporciona inúmeras oportunidades para que um cingalês se sinta ofendido

O perfil do tradutor ideal

Regressemos ao poema de Amanda Gorman e às regras estritas que os fiscais da correcção política procuram impor à sua tradução e que colocam menor ênfase nas competências no plano estritamente literário – recorde-se que ninguém questionou as credenciais neste campo dos dois tradutores (brancos) dispensados – do que na similitude das características e vivências pessoais da autora e dos tradutores.

Examinando mais de perto a argumentação de Janice Deul, regista-se que esta realça que Gorman foi “criada só pela mãe e que foi identificada como uma criança com necessidades educativas especiais devido a um problema na fala” e que se descreve a si mesma como “a skinny Black girl”.

Esta descrição provém de “The hill we climb”, mas não se fica por aqui: a “skinny Black girl”, segue-se “descended from slaves and raised by a single mother”. Portanto, também os requisitos de “descender de escravos” e “ter sido criada por mãe solteira” deverão ser adicionados ao perfil da tradutora capaz de compreender na plenitude a poesia de Gorman. Uma tradutora negra mas cujos antepassados não tenham sido escravizados, terá, claro, de ser rejeitada; o mesmo se passará se tiver crescido num lar em que coabitam pai e mãe.

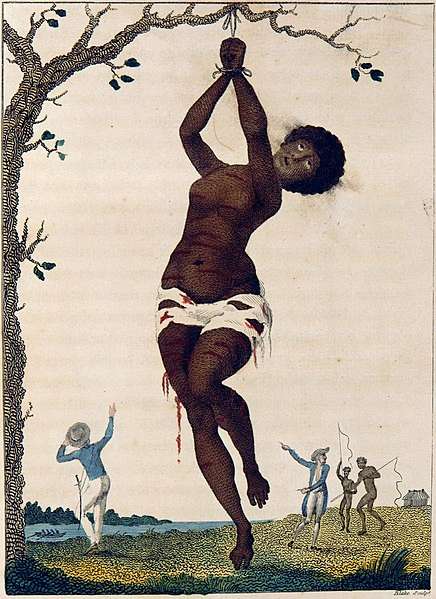

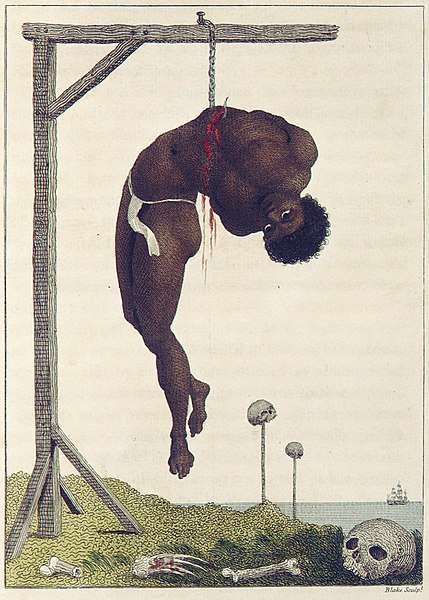

Dono de um plantação do Suriname. Gravura de William Blake para o livro The narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam in Guiana on the wild coast of South America from the years 1772 to 1777 (1796), do anglo-holandês John Gabriel Stedman

Embora Janice Deul realce em Gorman o atributo “skinny” (magra), esquece-se de especificar o critério a aplicar – ora, é sabido que os magros e os obesos têm diferentes experiências de vida, por exemplo, os primeiros têm maior facilidade em atar os atacadores dos sapatos, os segundos têm maior facilidade em manter-se à tona de água, pelo que Deul deveria definir qual o índice de massa corporal máximo que é admissível numa tradutora de Gorman. E na eventualidade de os pesos do autor e do tradutor variarem significativamente ao longo da vida, é de esperar que as editoras se assegurem de que o emparelhamento de autores e tradutores cumpra as regras – assim, num congresso de tradutores poderão começar a ouvir-se comentários como “Sim, fui eu que traduzi os primeiros livros de Haruki Murakami para lituano, mas ele tem mantido uma excelente forma física – já passou dos 70 anos, mas continua a correr maratonas e a praticar triatlo – e eu não consigo resistir a doces e raramente vou ao ginásio, por isso acabei por ser afastado”.

No plano sexual, enquanto a editora catalã parece contentar-se em que a tradução caiba a uma mulher, Deul vai mais longe: além de ter o mesmo sexo que Gorman, também a identidade de género deve coincidir, uma vez que invoca explicitamente como razão para rejeitar Rijneveld o facto de esta ser “não-binária” (isto é, não se identificar exclusivamente como feminina ou masculina, ou por não assumir género algum, ou por assumir mais do que um género ou por oscilar entre géneros). Depreende-se daqui que, antes de uma editora se abalançar a traduzir um livro, será necessário que o autor e os candidatos a tradutor explicitem a sua identidade de género e, já agora, a sua orientação sexual.

Gravura de William Blake para The narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam: Aqui o protagonista é o próprio Stedman, em pose vitoriosa após a captura e incêndio de um quilombo (aldeia de escravos africanos foragidos)

Deul chama a atenção para o facto crucial de Gorman se ter debatido com um problema na fala, quando era mais nova, mas haverá que dar também atenção a toda uma série de inadequações, imperfeições e desvios ao padrão que podem moldar decisivamente a personalidade de crianças e jovens e a poesia que irão produzir quando adultos: pé chato, fimose, acne, síndrome de Asperger, dentes tortos, alectorofobia, umbigo não-côncavo, estrabismo, enurese nocturna. Os tradutores deverão, portanto, fazer acompanhar a sua candidatura de um boletim clínico exaustivo, para que possa fazer-se um emparelhamento adequado.

Parece difícil obter alguém que encaixe num “caderno de encargos” tão restritivo, mas, no seu artigo no Volksrant, Janice Deul enuncia mais três: ser “jovem”, ser uma “spoken word artist” e “não ter vergonha de ser negra”. A “juventude” é um conceito de contornos nebulosos e que varia muito consoante o ramo de actividade – classificam-se como “jovens agricultores” pessoas que já passaram dos 50, enquanto a maioria dos jogadores de futebol arruma as chuteiras por volta dos 35 anos. Nas letras, com a excepção do prodigioso Arthur Rimbaud, que floresceu entre os 17 e os 20 anos e depois se remeteu ao silêncio, escritores e tradutores costumam produzir as suas melhores obras a partir da meia-idade. Também aqui Deul deveria especificar qual o máximo desfasamento de idades admissível, não vá aparecer uma candidata a proclamar que “o meu corpo tem 60 anos, mas sou jovem de espírito”.

Gravura de William Blake em “The narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam”

Quanto a “não ter vergonha de ser negra”, depreende-se que significa ter orgulho na sua identidade, de fazer desta uma bandeira, de fazer intervenções públicas sobre questões raciais – o que está em sintonia com a especificação “activista” indicada pela editora catalã. Portanto, uma tradutora negra que não tente chamar a atenção para a sua “negritude” e que não tenha Angela Davis e Harriet Tubman como ídolos também será desqualificada. Deul tem a gentileza de nomear 10 “spoken word artists” holandesas, a fim de ajudar a Meulenhoff a arranjar uma substituta para Rijneveld, mas é duvidoso que alguma delas cumpra todos os outros requisitos que enunciou.

Nos critérios de selecção da pessoa adequada para traduzir Gorman ficou de fora um aspecto central: a religião. Pode alguém ser capaz de traduzir adequadamente uma obra se não partilhar a convicção religiosa do autor? É possível ser-se um bom intérprete da música sacra de Bach se não se professar a fé luterana? Num artigo publicado no Le Monde de 12 de Março, a propósito da polémica em torno da tradução de Gorman, André Markowicz, um reputado tradutor francês (de origem checa), lembrava que um crítico russo lhe apontara que as suas “traduções de Dostoyevski eram duvidosas, uma vez que [Markowicz] não era ortodoxo e só um ortodoxo pode compreender um ortodoxo”.

Neste novo mundo literário que está a ser criado por Janice Deul e pelas “muitas pessoas que exprimem a sua dor, frustração, raiva e desapontamento nas redes sociais”, para traduzir Ernest Hemingway será necessário ser aficionado de pesca e caça grossa; Virginia Woolf só poderá ser traduzida por mulheres com experiência de relações sexuais com outras mulheres; traduzir Aleksandr Solzhenitsyn requererá internamento prévio num gulag siberiano; traduzir António Lobo Antunes só será possível a quem tenha combatido em Angola durante a Guerra Colonial.

A punição infligida pelos brancos a um escravo revoltoso. Gravura de William Blake em o livro The narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam

Um casaco Prada amarelo-vivo

Os elevados padrões de rigor que estão a ser impostos à selecção de tradutores para o poema “The hill we climb” e o impressionante número de pré-encomendas dos livros de Amanda Gorman na Amazon (recorde-se que actualmente não existe nenhum livro seu disponível) levam a pensar que estamos perante uma poeta de altíssimo coturno.

Mas estará este entusiasmo associado a real valor literário?

Apesar da sua extrema juventude – nasceu em 1998 –, Gorman obteve várias distinções e prémios: em 2017 tornou-se na primeira Jovem Poeta Laureada dos EUA e recebeu a bolsa Genius Award da OZY, em 2018 foi nomeada pela revista Glamour como uma das Estudantes Universitárias do Ano e em Fevereiro de 2021 a revista Time inclui-a na lista “Time 100 Next”, na categoria “Fenómenos”. Pelo meio, não têm faltado convites para fazer palestras e participar em debates nas mais prestigiadas instituições e eventos dos EUA.

Mas o que conta para aquilatar o valor literário são os poemas e o único livro de Gorman, The one for whom food is not enough, foi publicado em edição de autor, com tiragem e difusão muito limitadas, em 2015, e muito poucas pessoas o terão visto. Portanto, para a esmagadora maioria das pessoas, o único meio para avaliar as qualidades de Gorman como poeta é “The hill we climb”. E será que a apreciação deste poema não foi condicionada pelas circunstâncias em que foi apresentado?

Amanda Gorman na 10,ª edição da Women in the World Summit, no Lincoln Center, Nova Iorque, Abril de 2019

A “inauguration” do presidente dos EUA é a única tomada de posse de um chefe de Estado ou de Governo que tem honras de difusão nos media de todo o planeta (não só pela relevância dos EUA no panorama mundial como pelo apurado sentido de espectáculo com que é encenada) e a tomada de posse de Biden suscitou ainda mais atenção do que a de qualquer presidente anterior, devido à tumultuosa presidência de Trump e, em particular, à recusa obstinada deste e de muitos dos seus apoiantes em aceitar os resultados das eleições – que culminou no assalto ao Capitólio a 6 de Janeiro. A poesia ocupa hoje um recanto ínfimo do espaço mediático e nem os ratos de biblioteca serão capazes (sem recorrer à Wikipedia) de mencionar o nome de outro “inaugural poet”, mas o excepcional contexto da tomada de posse de Joe Biden teve o efeito de chamar a atenção dos EUA e do mundo para Gorman.

Biden tem feito questão de evidenciar que a sua presidência é, na maioria dos domínios, um negativo da presidência de Donald Trump: enquanto este manifestara simpatia por grupos supremacistas brancos, equiparara o movimento Black Lives Matter a terrorismo e deixara clara a forma como via as mulheres apregoando a técnica “grab-them-by-the-pussy”, Biden escolheu como poeta para declamar o “inauguration poem” uma mulher afro-americana cujos poemas estão em sintonia como seu activismo nas áreas da igualdade racial e de género, como comprovam as suas palavras quando foi distinguida pela revista Glamour: “Não quero apenas proferir palavras, quero transformá-las em realidades e acções”.

É natural que, em contraste com um presidente que, entre 2017 e 2021 tudo fez para dividir os americanos e que tendo ainda fresca na memória o assalto ao Capitólio, 14 dias antes, “The hill we climb” dê ênfase à unidade e à reconciliação. A mensagem positiva do poema e o simbolismo e esperança associados à tomada de posse de Biden após quatro anos de tensão e confronto gerados por um narcisista patológico com inclinações autocráticas, não devem, porém, ofuscar-nos a ponto de vermos do “inauguration poem” de Gorman mais do que uma obra de circunstância, institucional, consensual e bem-comportada, feita de imagens poéticas banais e estafadas. O tom é épico, arrebatado, mas quantas vezes não lemos em artigos de opinião sobre a situação política dos EUA, nos últimos quatro anos, frases como “a democracia pode ser regularmente adiada, mas não pode ser permanentemente derrotada”, ou a América “não está partida, apenas está por acabar”. “The hill we climb” encaixa-se no tipo de amabilidades altissonantes que os poetas laureados têm a obrigação de compor para cerimónias de Estado. Cumpriu a sua função e esteve à altura das circunstâncias extraordinárias que rodearam a tomada de posse de Joe Biden. Mas está para a poesia como os hinos nacionais estão para a música, portanto pouco diz sobre o talento literário de Gorman.

Mas há outra circunstância extra-literária que contribuiu decisivamente para que a leitura de “The hill we climb” se tornasse numa sensação: a imagem de Amanda Gorman. Se o seu autor fosse um branco de meia-idade poucos lhe teriam prestado atenção e teria provavelmente suscitado um entusiasmo moderado se tivesse sido escrito e declamado por uma jovem afro-americana com um rosto menos vivo e expressivo, uma figura menos elegante e um gosto menos apurado para se apresentar.

São Francisco, 28 de Janeiro de 2021: Poucos dias depois da intervenção na tomada de posse de Joe Biden, já Amanda Gorman tinha sido imortalizada num mural por Nicole Hayden (de casaco vermelho)

A própria Janice Deul reconheceu no seu polémico artigo que parte da “sensação” causada por Gorman a 20 de Janeiro resultou do “fabuloso look” com que se apresentou em palco, “com um casaco Prada amarelo-vivo, uma faixa vermelha tamanho XXL no cabelo entrançado verticalmente. A sua figura inspirou tanta gente que recebeu uma proposta de contrato da IMG Models, uma das mais prestigiadas agências de modelos do mundo”.

Poderá haver quem pense que Gorman poderá vir a ter dificuldade em conciliar na sua agenda a presença em festivais literários e nas passerelles de Paris e Milão, mas, na verdade, o mundo da haute couture já há muito que lhe é familiar.

A atomização da humanidade

Há alguns anos, foi alastrando nas democracias liberais a ideia de que era justo e desejável que as pessoas deixassem de ser julgadas, ou coarctadas na sua vida quotidiana, nas suas aspirações e nos seus direitos, pela sua cor de pele, pelo seu género ou pela sua orientação sexual. Pouco a pouco, registaram-se desenvolvimentos positivos nesse sentido, primeiro a nível legislativo, bem mais lentamente a nível das mentalidades. Ainda há um longo e difícil caminho a fazer, como atestam as estatísticas sobre violência doméstica, violência policial ou remuneração de homens e mulheres que desempenham as mesmas funções, mas a evolução parecia ir na direcção certa. Porém, na segunda década do século XXI, as reivindicações dos grupos oprimidos inverteram-se: já não querem que a cor da pele ou a orientação sexual se tornem indiferentes, querem fazer deles um estandarte, querem avançar pela vida exibindo a sua identidade racial/sexual/de género. Instalou-se, desta forma, um clima de fúria identitária que se esforça por encontrar diferenças entre as pessoas e por amplificá-las e por decretar incompatibilidades insanáveis com base nelas, o que levou a que, no já mencionado artigo no Le Monde, o tradutor André Markowicz se insurgisse contra esta “ideologia da atomização da humanidade de acordo com a cor da pele, a raça, a etnia e sei lá que mais, que é o absoluto contrário do que é a tradução”. Na verdade, é também o absoluto contrário do que deveria ser a vida em sociedade.

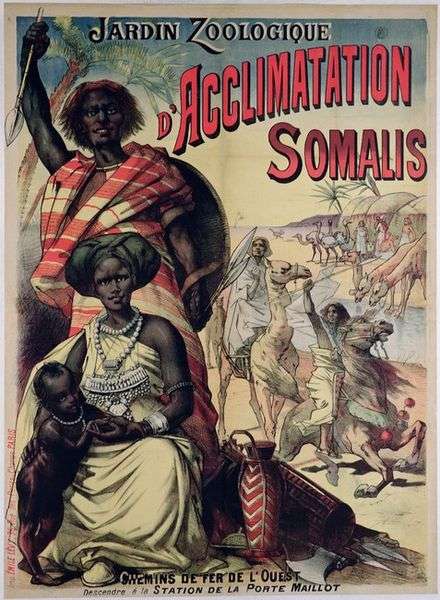

Na viragem dos séculos XIX-XX, esteve em voga na Europa e nos EUA exibir reconstituições de aldeias e modos de vida de “povos primitivos”, como se fossem animais exóticos. Cartaz anunciando a aldeia somali no Jardim Zoológico de Paris, 1900

Numa entrevista ao jornal Público em 2000, o filósofo Fernando Savater contava: “Tenho um amigo que diz que não é a mesma coisa ter uma nação e ser nacionalista, do mesmo modo que não é a mesma coisa ter apêndice e sofrer de apendicite. O nacionalismo é uma inflamação da nação”. Analogamente, pode dizer-se que uma coisa é ter uma identidade e outra bem diferente é sofrer de uma inflamação da identidade.

Esta inflamação está no cerne da contestação às escolhas de tradutores do livro de Amanda Gorman e em muitas outras formas extremadas e transviadas de “correcção política” que estão a infestar as artes e o entretenimento. A maior parte delas são tão ridículas que haverá quem se sinta tentado a não as levar a sério – porém, embora nenhuma delas constitua uma grave ameaça à liberdade de expressão e criação quando considerada isoladamente, o seu conjunto ameaça tornar as artes numa terra-de-nínguém semeada de minas e arame farpado e vigiada por sensores de movimento e de infra-vermelhos, onde ninguém dotado de talento e originalidade quererá aventurar-se.

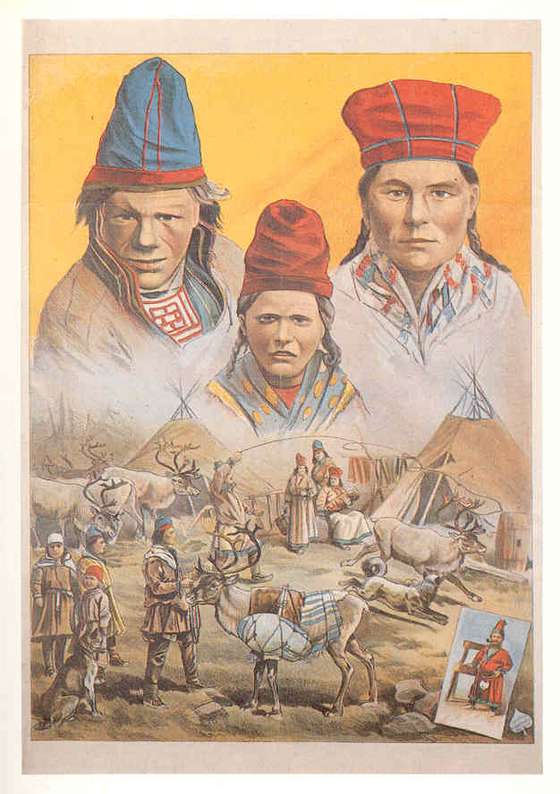

Cartaz, por Adolph Friedländer, anunciando a “exposição etnográfica” sobre o povo Sami (lapões) organizada em Hamburgo, 1893-94, pelo comerciante de animais selvagens Carl Hagenbeck

A aliança da inflamação identitária, da obsessão com a “correcção política” e do clima persecutório que impera nas redes (ditas) sociais (ver Há turbas de linchamento à solta na Internet) criou uma rede de terror capaz de impor um “pensamento único” à escala planetária. O medo inspirado pelas ciber-turbas não só tem o poder de reverter decisões e forçar os “culpados” a retractar-se pelas suas “faltas”, como aconteceu com as editoras holandesa e catalã de Gorman, como é capaz de levar os “culpados” a agir preventivamente, examinando cuidadosamente os seus actos, palavras e obras em busca de algo que seja susceptível de despertar a ira justiceira, como aconteceu com a Dr. Seuss Enterprises.

Cada recuo envergonhado pela parte da sociedade patriarcal branca, heterossexual, opressora e imperialista redobra a audácia dos paladinos da correcção política e das brigadas woke, o que faz com que as suas acusações e reivindicações se tornem cada vez mais desvairadas e focadas em “ofensas” cada vez mais insignificantes, comezinhas e inócuas. Começa-se por contestar a celebração do Dia de Colombo, por a descoberta do Novo Mundo ter marcado o início do genocídio e espoliação dos nativos americanos, e acaba-se a acusar os filmes de animação de Speedy Gonzales de perpetuar estereótipos racistas.

A maioria das acusações são tão estultas e os argumentos que as sustentam tão débeis que, em condições normais, seria fácil desmontar os segundos e rebater as primeiras, mas no meio das redes (ditas) sociais não há espaço para a argumentação racional, ganha quem tiver mais “seguidores” e for mais agressivo, ruidoso e bombástico.

No meio da vozearia que contesta a escolha dos tradutores de Amanda Gorman, há um silêncio inquietante: o da própria Gorman. A polémica já dura há uns dias, vivemos na era da reacção instantânea, Gorman tem intervenção pública precisamente nesta área e a polémica diz-lhe respeito directamente. Porém, não emitiu qualquer comunicado sobre o assunto e se formos à sua página de Facebook (737.000 seguidores) apenas encontramos as rotinas narcísicas de auto-congratulação e auto-promoção usuais nas redes (ditas) sociais.

O seu silêncio significará que concorda com a argumentação de Deul e as decisões das editoras holandesa e catalã, ou que discorda mas não tem coragem para intervir, por receio de decepcionar os seus fãs?