A pandemia global, com o encerramento compulsivo da actividade económica nas principais economias mundiais, provocou uma recessão económica através de um “choque de oferta” que se transformou num “choque de procura”. As medidas de emergência dos governos e dos bancos centrais foram exigidas pela mitigação dos efeitos da paralisação das economias sobre os rendimentos, o emprego e a deterioração da liquidez das famílias e empresas. Temos consciência de que tais acções têm efeitos colaterais relevantes sobre a saúde económica e financeira das economias, o que motivou uma reflexão sucinta sobre os desafios da política monetária, política orçamental, políticas estruturais e políticas de gestão empresarial, na construção de um plano global coerente para uma sustentada recuperação económica e social, com medidas a curto, médio e longo prazo.

No campo da política monetária, a pandemia implicou um aumento da incerteza com que os principais bancos centrais já se defrontavam. A normalização da política monetária expansionista, associada à crise global de 2008, tinha sido, ainda em 2019, interrompida e revertida nos EUA, por força das guerras tarifárias desencadeadas pela Administração Americana. Por seu turno, o Banco Central Europeu (BCE) não realiza um movimento de aumento de taxas de juro de referência desde 2011, que estão à volta de zero há vários anos, sendo uma das suas taxas de referência mesmo negativa desde 2014.

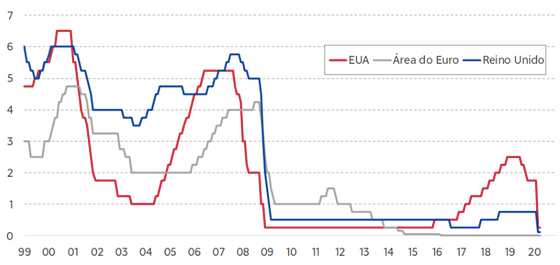

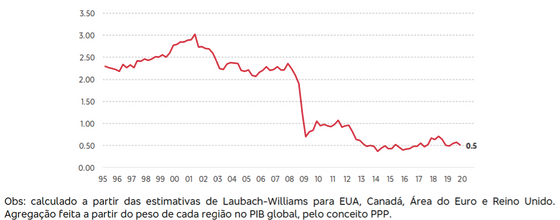

As taxas básicas de juro, tanto nos EUA como na Zona Euro, estão a valores historicamente baixos (Gráfico 1). Tal é, também, o resultado de mudanças estruturais na economia mundial, conclusão que é reforçada pela estimativa, ao redor de 0,5% ao ano, da chamada taxa de juro neutra das principais economias (Gráfico 2).

Gráfico 1: Taxa básica de juros

(Em % ao ano)

Fonte: Research do Bradesco

Gráfico 2: Taxa neutra de juros nas principais economias

(Em % ao ano)

Fonte: Research do Bradesco

A designada taxa de juro estrutural é função da procura (investimentos) e da oferta (poupança) dos capitais susceptíveis de aplicação. Os seus factores determinantes evoluem lentamente, em horizonte temporal longo, como o crescimento potencial das economias muito determinado pela capacidade produtiva, produtividade e demografia.

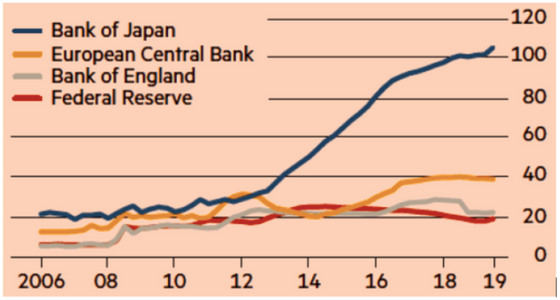

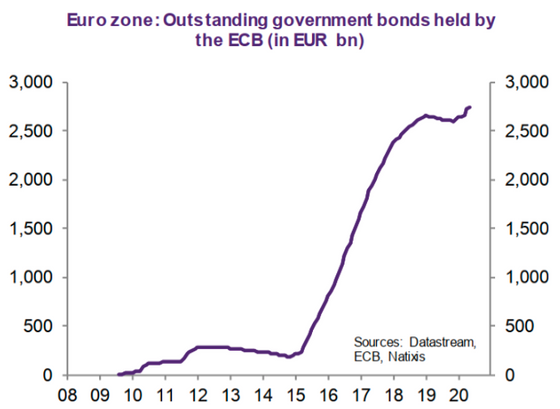

Em 2020-2021, os principais bancos centrais estarão, na prática, a monetizar os défices públicos. Estima-se, na OCDE, uma expansão dos respectivos balanços (base monetária) da ordem dos 70%. Na Zona Euro, o BCE começou a chamada política de compra de dívida (“Quantative Easing” – QE) em larga escala a partir de 2015, contribuindo decisivamente para a solvabilidade financeira dos países altamente endividados (como Portugal, Itália ou Grécia) e para a baixa da taxa de risco associada. O total dos seus activos em % do PIB ultrapassou rapidamente o do FED ou o do Banco de Inglaterra, atingindo 40% do PIB no final de 2019 (Gráfico 3).

Gráfico 3: Activos dos bancos centrais em % do PIB

Fonte: Financial Times

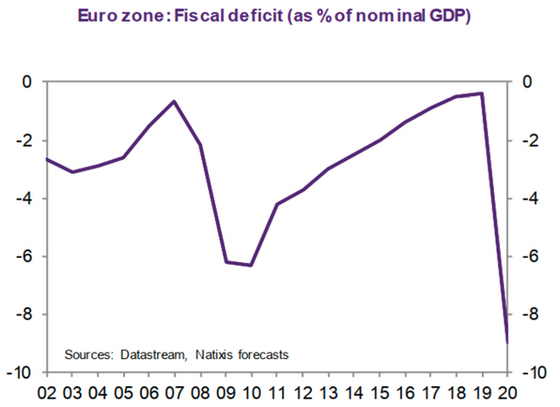

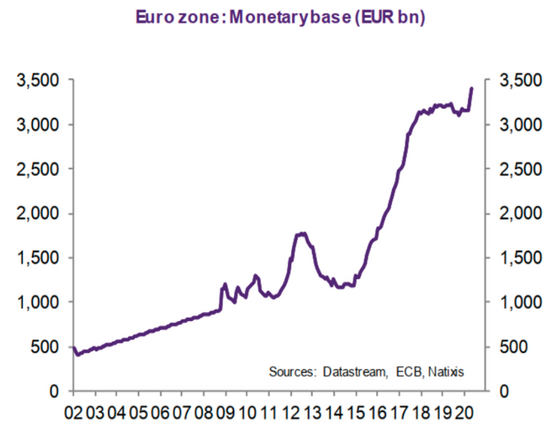

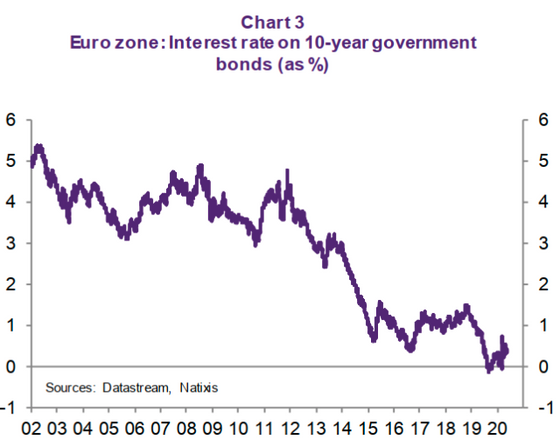

Entende-se que a política monetária expansionista do BCE dos últimos anos foi essencial para a defesa do euro e para a não-excessiva fragmentação dos mercados financeiros. Mas é claro que se acentuará a discussão sobre se uma política monetária ultraexpansionista é compatível com o mandato do BCE e com a proibição de financiamento monetário. Na prática, a política monetária do BCE está a monetizar os défices públicos e a impactar na baixa da taxa de juro (Gráficos 4, 5 e 6).

Gráfico 4: Zona Euro: Défices públicos (% PIB)

Fonte: Research Natixis

Gráfico 5: Zona Euro: Base monetária (mil milhões de euros)

Fonte: Research Natixis

Gráfico 6: Zona Euro: Taxas de juro das obrigações a 10 anos (%)

Fonte: Research Natixis

Não nos parece, nesta fase de emergência, que o BCE corra riscos jurídicos (apesar das reservas de alguns Estados-membros), dado que a taxa de inflação na Zona Euro se mantém à volta de zero, abaixo do valor de referência prosseguido (ao redor de 2%). O BCE poderá ainda utilizar outros argumentos como, por exemplo, o de que as políticas não-convencionais são essenciais para assegurar uma adequada transmissão dos efeitos de política monetária à Zona Euro, nomeadamente aos países periféricos.

No entanto, não há dúvida de que, se a política monetária expansionista do BCE se prolongar por demasiado tempo, e à medida que for deixado para trás o período de emergência da pandemia global, surgirá uma reacção crescente dos críticos, apontando os seus efeitos colaterais negativos potenciais, que são conhecidos: (i) ausência de estímulo para reformas estruturais dos governos, uma vez que os défices públicos são facilmente financiáveis no curto prazo, mas impactando negativamente a taxa de crescimento potencial e a qualidade de alocação de recursos; (ii) incentivo à tomada de riscos especulativos de alavancagem financeira, provocando, a prazo, “bolhas” no preço dos activos (ex.: acções, imobiliário) e exacerbando a desigualdade na distribuição da riqueza; (iii) aumento da poupança (pressionando para baixo a taxa de juro), ao invés do consumo, em virtude do menor valor esperado para os rendimentos futuros dos patrimónios acumulados; (iv) acréscimo da volatilidade dos mercados emergentes, em particular nas taxas de câmbio; (v) a prazo, perda de confiança na moeda, se a “criação” for excessiva e sobretudo se não for simétrica entre os principais espaços económicos; (vi) mesmo sendo simétrica, risco de fuga, não para outras moedas, mas para outros activos de refúgio ou especulativos, como o ouro, as criptomoedas, etc.

Por outro lado, não podemos esquecer que o euro foi criado por um contrato de confiança entre os países aderentes ao projecto da moeda única (Zona Euro), pressupondo regras de disciplina financeira. São conhecidas as fragilidades da sua arquitectura, que então foi a possível, sem alguns dos requisitos das chamadas zonas monetárias óptimas, lacunas que só se poderiam colmatar plenamente num quadro de união política e orçamental, com um Tesouro comum, ao lado de um Banco Central comum. Estamos longe desse modelo, por falta de consenso político europeu. Há que reconhecer, no entanto, que a arquitectura inicial imperfeita do euro tem vindo a ser aperfeiçoada em cada crise. São exemplos: a criação do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE); a aceitação recente do princípio de emissão da dívida conjunta por parte da UE, para responder a efeitos da crise pandémica (que atingiu simetricamente todos os Estados-membros); reforço do papel do BCE na supervisão do sistema bancário; a flexibilização, desde 2015, da política monetária do BCE, os esforços de coordenação das políticas económicas e financeiras dos Estados-membros. Estas medidas cruciais para a defesa do euro e do processo de integração europeia. Mas os progressos nos mecanismos existentes não são ainda suficientes para anular todos os riscos que incidem sobre o futuro do euro, nomeadamente o risco da dívida excessiva de Itália, pelo peso relativo da sua economia (a terceira da Zona Euro).

No futuro, a política monetária do BCE será condicionada pela Itália, pois não se vislumbra uma solução fácil: (i) a restruturação da dívida italiana implicaria com o nível de riqueza das famílias detentoras da maior fatia dessa dívida; (ii) a via do aumento da produtividade tem esbarrado com bloqueios políticos inultrapassáveis nos últimos 20 anos; (iii) a continuação prolongada de políticas orçamentais restritivas é inaceitável politicamente e gera o fortalecimento dos movimentos populistas antieuropeus. A única solução seria um apoio específico para a execução de um conjunto de reformas estruturais indutoras de melhoria do PIB potencial a prazo, o que exigiria um consenso político interno e externo de difícil obtenção, no quadro de um conjunto de reformas para os países da Zona Euro mais afectados pelas crises bancárias, com maiores níveis de endividamento e com necessidades acrescidas de renovação da sua estrutura produtiva. O novo plano de recuperação europeia, proposto pela Comissão Europeia (CE), com uma componente forte de subvenções, poderá constituir um primeiro passo para uma mudança estrutural na Itália, se associada a programas europeus, por exemplo: financiamento conjunto de investimento empresarial; modernização das empresas; desenvolvimento de projectos nos domínios da educação, saúde, transição energética, inovação, etc., que seriam impulsionadores de reformas estruturais de que a Itália carece para melhorar a produtividade, o crescimento e o emprego. Então, gradualmente, poderia ir diminuindo o seu nível de endividamento.

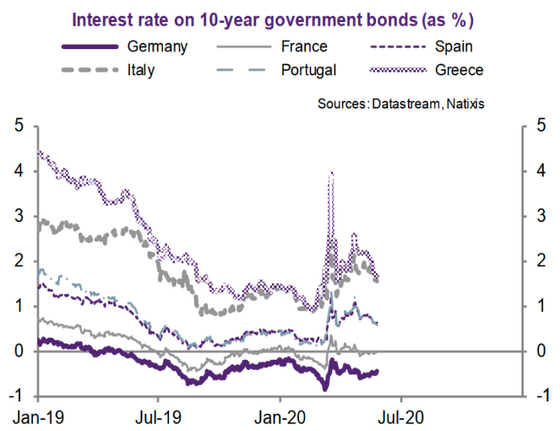

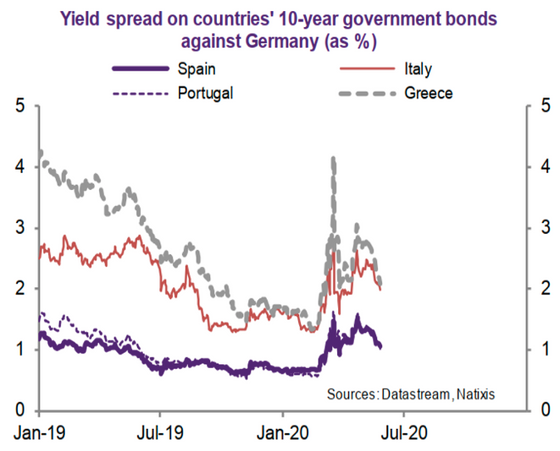

A Itália, tal como os países altamente endividados, precisa da actual política expansionista do BCE para evitar pressão sobre as taxas de juro e o alargamento dos “spreads” entre os países periféricos e os países “core” da Zona Euro (Gráficos 7, 8 e 9).

Gráfico 7: Taxas de juro das Obrigações do Tesouro a 10 anos (em %)

Fonte: Research do Natixis

Gráfico 8: BCE: Evolução da Carteira de Obrigações do Tesouro

(em mil milhões de euros)

Fonte: Research do Natixis

Gráfico 9: “Spreads” face à Alemanha (em %)

Fonte: Research do Natixis

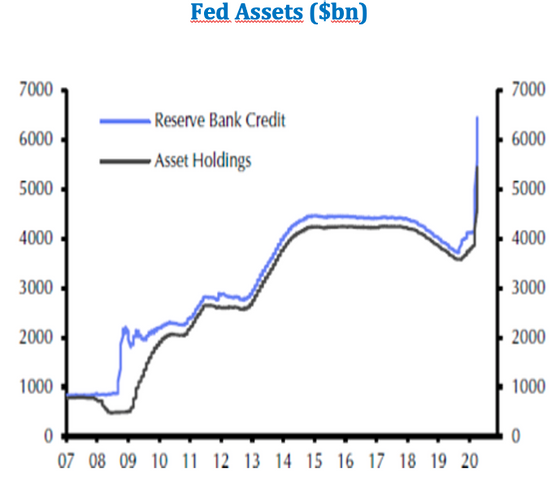

Até à crise de 2020, o balanço do FED era ligeiramente mais pequeno que o do BCE, cerca de 4 triliões de dólares face a 4,5 triliões do BCE, tendo este último mais do que duplicado desde 2013. Portanto, o BCE já tinha, antes de 2020, um balanço maior do que o FED, sendo a economia da Zona Euro mais pequena que a dos EUA (14 triliões face a 20 triliões de dólares).

Em 2020, o total dos activos do FED está a disparar com os novos estímulos monetários de 3 triliões (cerca de 15% do PIB) e deve ultrapassar o BCE.

Gráfico 10: FED Assets (em biliões de dólares)

Fonte: FED

Por seu turno, o Japão é um caso de estudo paradigmático, em que o balanço do seu banco central representava, já em 2019, à volta dos 120% do PIB.

Recordemos que a economia japonesa experimentou uma crise severa em 1990, com “bolhas” no preço dos activos, seguida de uma crise bancária em 1997-1998. Nas duas últimas décadas, a política orçamental – procurando compensar a quebra do consumo das famílias e o fraco investimento empresarial – tornou-se permanentemente expansionista, levando a défices públicos persistentes e a um crescimento exponencial da dívida pública (subiu de 90% do PIB em 1995 para 240% em 2019), financiada essencialmente por uma forte poupança interna.

A política monetária do Japão também se tornou crescentemente expansionista, ao ponto de o objectivo actual do banco central ser manter a taxa de juro a 10 anos a 0%, o que permite um tão elevado nível de dívida pública, levando a sua monetização a uma expansão da base monetária; esta, de um valor da ordem dos 20% do PIB nominal nos anos 1990, atingiu os 120% em 2019.

A economia japonesa tem estado anémica nos últimos 25 anos, ao mesmo tempo que se verifica uma alocação de recursos pouco eficiente, uma fraca apetência ao investimento nas empresas e uma distribuição do rendimento nacional em detrimento dos salários, tudo conduzindo a uma fraca evolução da produtividade, o que, conjugado com o envelhecimento da população activa, tem impactado negativamente o crescimento potencial.

Na minha perspectiva, o caso japonês ilustra uma situação de uma política monetária e orçamental simultaneamente expansionistas durante demasiado tempo, com as implicações negativas referidas. Daí alguns falarem do risco de “japonização” das economias ocidentais avançadas, o que terá de ser evitado com a normalização das políticas, ultrapassado o período de emergência da actual crise.

Nos últimos 30 anos, nos países da OCDE, não se tem verificado a correlação histórica entre o volume da criação de moeda e a inflação. Esta, no entanto, poderá ressurgir através do aumento de custos unitários em alguns sectores, em consequência de quebras potenciais da produtividade e dos efeitos da desglobalização sobre os custos em certas cadeias de produção.

A chamada Moderna Teoria Monetária (“Modern Monetary Theory” – MMT) tem vindo a ganhar apoios (o candidato presidencial americano Biden tem um assessor que é seu acérrimo defensor), preconizando que a criação de moeda deve financiar os défices públicos até à obtenção de pleno emprego, minimizando os riscos inerentes sobre os preços dos activos, a distribuição de riqueza, e ignorando a distinção entre défices conjunturais e estruturais.

▲ Em Portugal a dívida pública subiu de um valor à volta de 60% do PIB, em 1995, para 100% do PIB em 2010 e 118% em 2019

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Política Orçamental, por seu turno, deve seguir a teoria keynesiana que defende, como se sabe, medidas anticíclicas, gerando excedentes orçamentais nos períodos de expansão económica e défices públicos nas fases baixas do ciclo económico. O problema é que, em geral, tem sido, em muitos países, quase sempre expansionista ou ultraexpansionista, pondo em causa a sustentabilidade das dívidas públicas e afectando negativamente as contas externas.

No contexto actual, o funcionamento dos estabilizadores automáticos e os apoios orçamentais excepcionais para defesa da economia e do emprego vão gerar nova subida dos défices públicos e da dívida pública.

O Estado, na minha perspectiva, é o “ressegurador do último recurso dos riscos sistémicos sobre a economia e a sociedade”, pelo que não poderá deixar de financiar as consequências financeiras negativas da presente recessão, provocada por decreto dos governos, para suavizar os efeitos sobre as empresas, o emprego e as famílias. É evidente, nesta situação, a falta que faz em certos países (como Portugal, Grécia ou Itália) uma boa margem orçamental acumulada, o que é fruto de más políticas orçamentais durante anos e de adequadas políticas estruturais orientadas para a produtividade e a competitividade. Note-se que, em Portugal, a dívida pública subiu de um valor à volta de 60% do PIB, em 1995, para 100% do PIB em 2010 e 118% em 2019, apesar das receitas das privatizações da ordem dos 30 pontos percentuais do PIB nos últimos 25 anos.

E a dívida externa líquida (PII) está próxima de 100% do PIB (6% em 1996), apesar dos saldos positivos das contas externas nos últimos seis anos. Precisamos, tal como outros países endividados, da solidariedade europeia para o financiamento da recuperação.

O plano de recuperação proposto pela CE, lançado pelo eixo franco-alemão, vai no bom sentido, prevendo uma mutualização parcial de emissões de dívida europeia justificada pela emergência da crise pandémica que atingiu todos os Estados-membros.

A CE emitiu um conjunto de recomendações, por país, com orientações em matéria de política económica para responder aos desafios decorrentes da pandemia e ao relançamento do crescimento sustentável e inclusivo que facilite a transição ecológica e a transformação digital.

O programa de recuperação proposto pela CE é de grande magnitude e permitirá dinamizar o investimento público e privado e estimular a recuperação económica e o PIB potencial. Dada a interdependência das economias, o relançamento económico europeu exige um retorno sincronizado da actividade económica dos Estados-membros e das principais economias mundiais.

A UE não terá dificuldade no financiamento do programa pois a poupança excedentária na Zona Euro está hoje a ser aplicada de forma ineficiente em investimentos ou défices orçamentais no “resto do mundo” com fraco retorno (como as aplicações em obrigações americanas).

O programa constitui uma acção estratégica-chave para a consolidação do projecto europeu, existindo ainda o desacordo de alguns países, que estão relutantes quanto à componente subsídios a fundo perdido. A negociação entre os governos vai ser difícil e os novos fundos não começarão a chegar à economia real antes do segundo semestre de 2021. Por isso, nos próximos meses, o apoio do BCE na Zona Euro é o mecanismo crucial para o financiamento dos países periféricos com elevados níveis de endividamento e para a suavização dos novos programas de ajustamento (ou de austeridade, como lhe queiram chamar), pois, após o período de emergência financeira, ter-se-á de retomar o caminho da consolidação orçamental e das contas externas.

O balanço do BCE (base monetária) experimentará, em 2020-2021, um novo acréscimo significativo. Deve notar-se, contudo, que uma boa parcela das dívidas soberanas na posse do BCE tornar-se-á, na prática, dívida perpétua. Entendo que existem bons argumentos técnicos para que essa parcela não seja contabilizada nos cálculos da análise financeira da sustentabilidade da dívida pública. E deve-se ter presente que os “lucros” da criação de moeda são distribuídos aos Estados-membros como dividendos que compensarão parcialmente os juros do serviço da dívida pública.

No campo das políticas estruturais e microeconómicas, saliente-se que, se as políticas monetária e orçamental são importantes no curto prazo, actuando na procura agregada (“demand side”), as políticas estruturais serão decisivas na evolução a médio e longo prazos da produtividade, competitividade e emprego, ou seja, do crescimento potencial, actuando do lado da oferta de bens e serviços (“supply side”).

Portugal (tal como outros países), tem uma oportunidade para a realização de reformas estruturais, a começar pela reforma da qualidade da despesa pública, exigindo, nomeadamente, a eliminação de desperdícios, a redução drástica da burocracia do aparelho das Administrações Públicas, a optimização dos processos administrativos e uma transformação digital activa. No âmbito da reforma do Estado, impõe-se corrigir os vícios estruturais acumulados: aumento contínuo de despesa pública primária em termos reais; preferência pela despesa corrente primária em detrimento das despesas de investimento; subida constante da carga fiscal para um nível asfixiante do crescimento económico; má selecção nas escolhas de despesa pública, sem atender à eficiência e ao seu impacto na taxa potencial de crescimento.

Neste período de emergência, importa fazer a distinção entre despesa pública recorrente e despesa pública extraordinária. Esta subirá temporariamente em consequência dos apoios excepcionais e do impacto dos estabilizadores automáticos. A pressão para aumentos de despesa pública nos próximos tempos será enorme por parte dos grupos corporativos e por parte dos populistas. A gestão do Estado em período de emergência deverá ser, mais do que nunca eficiente, no controlo das despesas fixas que são recorrentes e na escolha das prioridades.

Quanto à função pública, nos próximos anos, entendo que seria uma boa medida a introdução de prémios de produtividade (custo variável) nas carreiras profissionais, em vez de subidas automáticas de salários (custos fixos), claro que sem prejuízo da análise da justiça relativa da grelha de remunerações. Defendo esta medida em articulação com um programa de optimização de macro e microestruturas, de meios humanos e dos processos administrativos através de uma utilização intensiva das novas tecnologias de informação. A transformação digital constitui uma oportunidade única de desconcentração administrativa, com decisões mais próximas dos cidadãos e das empresas.

Não podemos voltar a cometer erros do passado. Recorde-se que, em Portugal, no período de 1995-2010, a despesa total primária subiu de 37,5% do PIB para 49% do PIB, e a despesa corrente primária de 31,9% do PIB para 41,8%. Na primeira década do século, a despesa total primária aumentou de 39,7% do PIB para 49% do PIB. E, apesar do aumento substancial da despesa pública, a economia poucoEcresceu, o PIB “per capita” não convergiu desde 1995 em paridades de poder de compra, enquanto aceleravam a carga fiscal sobre as famílias e as empresas, os níveis de endividamento interno e externo, e afrouxava o ritmo do investimento público e privado.

Em 2020, é natural que a despesa pública primária dê um salto conjuntural de alguns pontos percentuais significativos. O que é essencial é que este acréscimo conjuntural não se transforme em despesa estrutural, devendo a consolidação orçamental ser retomada à medida da recuperação da economia e do ciclo económico.

Portugal poderá ir buscar mais de €45 mil milhões a fundo perdido, a que se junta ainda um total de €10,8 mil milhões em empréstimos.

As reformas do Estado, inseridas no que designo por “pilar político-institucional” (um dos três pilares estratégicos determinantes do desenvolvimento económico e social, a par do “pilar económico-financeiro” e do “pilar social”), deveriam incidir prioritariamente em acções estruturais cruciais para a melhoria da qualidade das instituições e das políticas públicas. Nomeadamente, sem ser exaustivo: (i) reforma do sistema eleitoral, (ii) funcionamento do sistema de justiça, dos tribunais civis e fiscais e da qualidade da democracia; (iii) desenvolvimento do sistema educativo e técnico, sobretudo na vertente das escolas profissionais e da formação digital; (iv) melhoria do sistema de concorrência e de regulação dos mercados (corrigindo “falhas de mercado”, mas sem cair nas chamadas “falhas de Estado”); (v) melhorias no funcionamento flexível e equilibrado dos mercados em geral, como o mercado de arrendamento ou o mercado de trabalho; (vi) melhoria do sistema de ciência e tecnologia orientado para o mercado, desenvolvimento de “startups” inovadoras e dos centros tecnológicos virados para as empresas.

Tudo isto só será possível com uma vontade reformadora consistente e coerente, no quadro das opções de uma economia de mercado, inserida na UE e na Zona Euro, e que queira ser vencedora, apontando como objectivo permanente a melhoria de produtividade e competitividade, a via para a melhoria sustentada dos índices de bem-estar económico e social.

Portugal poderá beneficiar do maior pacote financeiro jamais preparado pela União Europeia. Se somarmos as subvenções do Quadro Financeiro Plurianual de 2021 a 2030 (€29 a €30 mil milhões) às do Fundo de Recuperação proposto pela CE (€15,5 mil milhões no total), Portugal poderá ir buscar mais de €45 mil milhões a fundo perdido, a que se junta ainda um total de €10,8 mil milhões em empréstimos. Para além do reforço do papel do Banco Europeu de Investimentos (e do seu veículo Fundo Europeu de Investimentos no domínio do apoio do capital de risco) em projectos elegíveis nos vários sectores da economia.

Desde que Portugal aderiu, em 1986, à então Comunidade Económica Europeia, o País recebeu a fundo perdido até 2018 (transferências directas) uma estimativa de 130 mil milhões de euros (a preços de 2011). Agora, poderá receber, em sete anos, um montante relativamente muito mais elevado. Estamos conscientes das dificuldades da aprovação no seio da UE da proposta da CE na sua versão actual. É natural que os montantes preliminares venham a ser revistos, mas não temos dúvidas de que a solidariedade europeia será reforçada e Portugal (tal como outros países, como a Itália ou a Grécia) terá uma nova oportunidade para a realização de reformas e para a dinamização do investimento público e privado.

O País precisa de aumentar o volume e a qualidade de investimento. Note-se que a formação bruta de capital fixo (FBCF) no total da economia atingiu, no período de 1991-2000, uma média anual de 25,8% do PIB a preços correntes e caiu para 16,5% na média dos últimos nove anos. A preços de 2015, a taxa de variação anual média da FBCF no período de 1991-2000 foi positiva de 4,8%, enquanto foi negativa na década de 2001-2010 (-1,6%) e na década de 2011-2019 (-1,2%). Por seu turno, o investimento público foi de 4,4% do PIB em 1995; de 5,3% em 2010; caiu para 1,5% em 2016; e apenas de 1,9% do PIB em 2019. O investimento público foi uma variável sacrificada nos últimos anos no processo de consolidação orçamental, com o favorecimento político da despesa pública corrente primária. Isto apesar do aumento da carga fiscal sobre as famílias e as empresas para o valor historicamente mais alto em 2019 (35,4% do PIB, uma subida crescente de 4,2 pontos percentuais desde 1995); do aumento exponencial do encaixe dos dividendos e IRC pagos pelo Banco de Portugal (um pico de mil milhões em 2019); e da queda do peso dos juros da dívida pública no PIB (5,5% em 1995; 2,3% em 2015; 1,4% em 2019), apesar do aumento do seu peso no PIB de 62% em 1995 para 131% em 2015 e 118% em 2019.

Precisamos de investir mais e com mais qualidade. A estimativa do coeficiente capital/produto aponta também para uma tendência decrescente, o que evidencia a necessidade de definição de melhores critérios de selecção dos investimentos públicos e privados, em função do seu impacto no PIB potencial e na competitividade. Os agentes políticos, económicos e sociais terão de estar à altura das suas responsabilidades na selecção dos critérios de aplicação dos fundos.

No campo dos investimentos públicos, impõe-se a reanálise das prioridades e dos projectos que têm vindo a ser referidos no âmbito do programa Portugal 2030. Sem ser exaustivo, entendo que existe um consenso sobre a necessidade de melhoria de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento; infra-estruturas de conectividade (transporte ferroviário, marítimo, aéreo, mobilidade urbana, etc.); infra-estruturas tecnológicas e de investigação; telecomunicações e internet; transformação digital; infra-estruturas do sistema educativo e de formação profissional; infra-estruturas de saúde etc.

Em muitos domínios, seria inteligente o Estado seguir a via das parcerias público-privadas (um instrumento importante de maior eficiência com contratos equilibrados) ou a da concessão de exploração a empresas privadas escolhidas através de concursos públicos internacionais transparentes.

A melhoria da qualidade das políticas públicas tem de ser um objectivo permanente, pois são importantes na criação de um enquadramento favorável à actividade económica, à iniciativa, ao equilíbrio territorial e à coesão social.

As políticas empresariais são as determinantes na criação da riqueza e do emprego. As estratégias competitivas empresariais visam a melhoria contínua do posicionamento estratégico em mercados cada vez mais complexos e a criação de vantagens competitivas de custo e/ou de diferenciação face aos concorrentes. A inovação de produtos, processos e serviços é a mãe da diferenciação. Os estímulos das políticas públicas devem ser orientados para este objectivo fundamental, dentro do princípio que não compete ao Estado fazer a selecção das empresas vencedoras, que podem prosperar em qualquer sector da economia, mas apenas definir os critérios estratégicos na selecção dos projectos merecedores de apoio.

O Plano de Recuperação Económica deve interiorizar que as empresas são a célula-base da actividade económica, a fonte de criação de riqueza e de emprego, a origem dos rendimentos das famílias e do Estado, pelo que, deve ser prioritário o aprofundamento do processo de renovação do tecido produtivo e da sua internacionalização.

▲ A renovação estratégica da estrutura produtiva de um país é um processo longo, com acções de investimento, de desinvestimento e de desenvolvimento de competências

MÁRIO CRUZ/LUSA

Como referi, em qualquer sector de actividade é possível ter empresas com sucesso competitivo. A qualidade da sua gestão estratégica e operacional tem crescido, tendo sido as empresas os grandes motores da recuperação das contas externas exigida pelo nosso elevado nível de endividamento (na última década, o valor das exportações no PIB subiu à volta de 15 pontos percentuais). Nos próximos anos, as empresas vão enfrentar novos desafios num meio envolvente cada vez mais complexo pelas mutações tecnológicas, económicas e sociais.

A renovação estratégica da estrutura produtiva de um país é um processo longo, com acções de investimento, de desinvestimento e de desenvolvimento de competências, durante um horizonte temporal alargado. É salutar que “as empresas-zombie” sejam liquidadas ou absorvidas por outras, para uma melhor qualidade de alocação de recursos na economia e equidade concorrencial. Portugal tem uma estrutura económica com um peso relativo elevado de micro e pequenas-médias empresas, as quais precisam de aumentar a sua dimensão para melhoria da produtividade, pelo que os incentivos ao crescimento orgânico (investimentos) ou ao crescimento externo (fusões e aquisições) devem merecer prioridade.

A CE vai procurar direccionar os investimentos para a chamada economia verde e circular e para a economia digital. Sem deixar de reconhecer que são recomendações importantes, há que integrá-las na realidade da estrutura produtiva actual da economia portuguesa e na sua evolução desejável, a partir da base de empresas de sucesso em todos os sectores da economia que precisam de uma nova adaptação estratégica de resposta aos novos desafios.

Os apoios terão de visar quer o “upgrading” dos chamados “sectores tradicionais” (agricultura, agroalimentar, indústria transformadora, turismo e serviços), quer a introdução de novas actividades de valor acrescentado e com potencial de crescimento no espaço europeu e nos mercados globais, nos sectores dos bens e serviços transaccionáveis determinantes da nossa competitividade externa.

Na composição da estrutura económica a nível europeu, as tendências apontam para o reforço do movimento, já sentido desde há alguns anos, para a regionalização de algumas cadeias de produção globais, ou seja, para a deslocalização de segmentos da produção industrial de países emergentes (incluindo a China e a Índia) para os países mais avançados. Entendo, porém, que, em segmentos industriais de fraco valor acrescentado, os custos de produção comparativos sejam uma condicionante da amplitude do movimento apelidado de “reindustrialização”. Não há dúvida de que, para economias como a portuguesa, existirá uma nova oportunidade de atrair investimentos que venham a visar, no mínimo, o espaço europeu, por razões de escala competitiva.

É evidente que, face às mutações tecnológicas e de mercado, as estruturas produtivas dos países vão evoluir em todos os sectores da economia e que surgirão novas oportunidades de projectos de investimento industrial justificáveis para o mercado europeu.

Portugal poderá conseguir atrair alguns desses projectos se oferecer factores de atractividade favoráveis em concorrência com os outros países, impondo-se incentivos adequados e uma postura activa de todos os agentes de captação de investimento (nacional e estrangeiro) indutor de um maior crescimento, modernização empresarial e retenção e desenvolvimento de talentos e competências. Três ou quatro projectos de dimensão teriam efeitos multiplicadores importantes na economia portuguesa.

Na economia do futuro, existirão sectores ganhadores e sectores perdedores. E, em cada sector, teremos empresas com sucesso e sem sucesso competitivo. Nos últimos tempos, alguns analistas têm apontado cenários sobre os sectores do futuro: agroalimentar; a fileira da floresta; actividades ligadas ao mar; indústrias farmacêuticas e de saúde; energias renováveis; mobilidade eléctrica; comércio electrónico; internet e tecnologias de comunicação e informação; comércio “on-line”; serviços logísticos; turismo “premium” (de natureza e cultural); meios de pagamento, etc.

Em todos eles, as empresas portuguesas poderão desenvolver projectos coerentes e com massa crítica. Em muitos, poderão atrair investimento estrangeiro de qualidade, o que corresponde a uma necessidade objectiva da economia portuguesa derivada da insuficiência crónica de “equity” português (devida a uma fraca acumulação de capital e sua destruição por más políticas em alguns períodos da nossa história).

As empresas vão chegar a 2021 em geral mais descapitalizadas, pelo que a criação de condições de reforço dos capitais próprios e de melhoria da rentabilidade deverá constituir um objectivo prioritário, através de políticas fiscais e financeiras adequadas, com incentivos apropriados em domínios tais como: lucros retidos; transacção de créditos fiscais; dedução de prejuízos acumulados sem restrições; aumentos de capital; capital de risco; formação do capital fixo; retenção e desenvolvimento do capital humano; fusões e aquisições (críticas para o aumento da “massa crítica” de muitas unidades empresariais); internacionalização; inovação; formação profissional, etc.

Os diagnósticos estão feitos (existem análises de qualidade elaboradas, por exemplo, pelas confederações empresariais e por “think-tanks” como o “Forum para a Competitividade” ou a “Missão Crescimento”). O que importa é a vontade política para se passar à acção, vencendo o “vírus” ideológico impeditivo de um ambiente reformador mais favorável ao investimento, à iniciativa empresarial e ao risco.

A retoma da confiança será um factor determinante, o que, no actual contexto, só acontecerá quando houver vacina e/ou tratamento médico adequados para o coronavírus e quando as famílias retomarem os seus níveis de consumo, e as empresas o seu nível de investimento. A história prova que, após as recessões que ficam na memória, se verifica uma tendência para o aumento da poupança, o tal “paradoxo da poupança” explicado por Keynes a propósito das causas da crise de 1929-1933.

As empresas, no curto prazo, terão de recuperar os seus mercados (o que exige a dinamização da procura) e não descurar a melhoria continuada da sua eficiência estratégica e operacional. Entre as políticas de gestão adequadas para a aceleração da produtividade, vejo o aumento desejável do peso dos salários na distribuição do rendimento nacional, com efeitos positivos no poder de compra das famílias; para tanto, as empresas deveriam expandir o modelo dos incentivos de produtividade e de participação dos lucros dos seus colaboradores.

Para cada sector relevante da economia (em função do seu potencial e do peso relativo no PIB e no emprego), justifica-se um programa específico de recuperação e desenvolvimento. Defendo que os programas sectoriais sejam integrados num Plano Global de Recuperação e Desenvolvimento, com acções a curto e a médio prazo, a ser elaborado por uma liderança coordenadora eficaz a nível de Governo: tomando em consideração as propostas dos partidos políticos, associações empresariais, “think-tanks”, e especialistas que se têm debruçado sobre o futuro da economia portuguesa; mas sabendo definir prioridades na afectação dos recursos.

O sistema bancário é crucial no processo de retoma. Uma economia saudável exige bancos saudáveis que cumpram a sua função de intermediação financeira no quadro de uma regulamentação inteligente e não burocrática. O sector bancário português tem vindo a responder às sequelas da crise económica após o tsunami da crise financeira despoletada em 2008, mas com raízes em anos anteriores e consequências gravosas nos anos seguintes. Mas evidencia, apesar dos progressos nos últimos anos, e tomando como referência as análises da EBA (European Bank Association), a necessidade imperiosa de continuar as acções de reestruturação para responder a desafios importantes. Entre eles: (i) baixa rentabilidade dos capitais próprios; (ii) melhoria dos rácios do capital; (iii) dedução dos prejuízos fiscais acumulados sem restrições; (iv) montante ainda elevado do crédito malparado (os rácios de NPL são dos mais elevados, a seguir à Grécia e a Chipre); (v) dependência do crédito a micro e pequenas empresas, em geral menos resilientes que as grandes empresas; (vi) sobrecustos na sua conta de resultados ligados com impostos excessivos e taxas para o Fundo de Resolução (que deveria merecer uma nova solução de financiamento); (vii) dificuldades de monetização de activos de malparado por morosidade do sistema jurídico nos processos de falência e acordo de credores; (vii) animosidade de certos segmentos do discurso político com reflexos na opinião pública. Penso que o plano de recuperação também deverá criar um ambiente mais favorável de incentivos ao desempenho do sector bancário, permitindo a ultrapassagem dos bloqueios existentes e o processo da sua consolidação após anos difíceis, para o que será também relevante a criação de condições para um “rating” adequado do risco da República.

Ainda no domínio do financiamento da economia, é chegado o momento de um impulso ao desenvolvimento do instituto público embrião de um “banco de fomento” e da restruturação da acção de promoção pública do capital de risco numa lógica de gestão de fundos de investimento em parceria com entidades especializadas como o Fundo Europeu de Investimentos do BEI.

O plano de recuperação económica também deverá incluir medidas no campo do “pilar social”, um dos três pilares estratégicos estruturais determinantes do desenvolvimento económico e social (a par dos pilares “político-institucional” e “económico-financeiro”) que tenho desenvolvido noutras ocasiões. O maior risco da nova crise gerada em 2020 é o risco social, pois as crises acabam sempre por prejudicar os segmentos mais desfavorecidos da sociedade, os que ficam sem emprego, os jovens à procura do primeiro emprego, a população activa a caminho da reforma ou os idosos sem vida profissional activa que vêem diminuída a remuneração das suas poupanças. Assim, impõem-se políticas activas inovadoras no campo da inclusão social (inclui a luta contra o abandono escolar precoce) e do desenvolvimento do “capital humano”, optimizando permanentemente os meios dos sectores públicos, privados e instituições sem fins lucrativos, susceptíveis de serem mobilizados.

Portugal tem condições para vencer os desafios. Com adequada combinação de políticas macroeconómicas, microeconómicas, empresariais e sociais, integradas num plano coerente a curto e médio prazos, ultrapassando o “vírus” da inacção estrutural e transformando a crise numa oportunidade de reformas políticas, económicas e sociais. Penso que esta visão estratégica, adequadamente transmitida aos portugueses, contribuiria para a retoma da confiança, essencial para a recuperação e o desenvolvimento do País.

31 de Maio de 2020