Já ouviu falar da Sabáudia? Julga que Borussia é apenas o nome de dois clubes de futebol sediados em Mönchengladbach e Dortmund? Imaginava que Litva chegou a ser o mais vasto Estado da Europa? Nunca considerou a Ruténia como um possível destino de férias?

Os nomes dos capítulos de Reinos Desaparecidos: História de uma Europa quase esquecida (Edições 70), do historiador britânico Norman Davies, mais sugerem um dicionário de lugares imaginários, como o que foi compilado por Alberto Manguel & Gianni Guadalupi. Mas todos estes Estados tiveram existência autónoma, alguns durante vários séculos, outros apenas durante um dia (como foi o caso da Ruténia, que floriu e murchou a 15 de Março de 1939).

“Reinos Desaparecidos”, de Norman Davies; Edições 70

A selecção feita por Davies contempla situações muito diversas. Há Estados que, tendo vivido sob jugo estrangeiro durante séculos, mantiveram acesa a chama da individualidade e do independentismo e acabaram por voltar a ser independentes como é o caso da Irlanda, ou estão perto de o ser, como é o caso da Catalunha. Outros, embora tendo sido poderosos, foram de tal modo triturados pela marcha da história que não têm qualquer hipótese de se regenerar, nem sequer têm quem se reclame como seu herdeiro – é o caso de Bizâncio. Outros não passaram de uma entidade diáfana e efémera, sem identidade étnica, linguística, religiosa ou histórica, resultando apenas de uma sucessão de acasos no jogo da sucessão dinástica e da geopolítica, como Rosenau.

A história costuma ser contada pelos vencedores e esta colecção de “reinos desaparecidos” é formada maioritariamente por vencidos, pelo que a sua história não costuma vir nos compêndios, ou, quando vem, é mutilada e distorcida de forma a validar a “narrativa” dos vencedores. É a estes “reinos” que Davies dá voz neste livro de quase 1000 páginas, detalhado, erudito e extraordinariamente denso e em que a geopolítica se cruza com a cultura e com as impressões pessoais recolhidas pelo autor nas visitas a estes territórios.

Ronald Colman e Madeleine Carrol em “O prisioneiro de Zenda” (1937), de John Cromwell, baseado no romance homónimo de Anthony Hope, que decorre na Ruritânia, país ficcional que caricatura os pequenos Estados da Europa Central e de Leste, que, para muitos habitantes da Europa Ocidental, parecem saídos de uma opereta

Aragão: Os senhores de Atenas

De todos os “reinos desaparecidos” mencionados no livro, o de Aragão é o mais familiar aos portugueses, quanto mais não seja pelos casamentos entre as duas casas reais. No imaginário português, Aragão ocupa um lugar similar ao de Leão ou Navarra – é um dos vários reinos em que se dividia a Península antes de Castela ter engolido toda a península, salvo Portugal, essa impertinente “ausência rectangular” no mapa dos boletins meteorológicos espanhóis.

Mas Aragão não foi apenas um reino peninsular, foi também um império mediterrânico e a marinha aragonesa chegou a ser “a terceira maior do Mediterrâneo Ocidental, atrás das de Génova e dos emiratos mouros do Norte de África”.

Petronilla de Aragão e Ramon Berenguer IV, Conde de Barcelona, cujo casamento, em 1150, uniu os destinos de Aragão e do Condado de Barcelona

Por união dinástica com o Condado de Barcelona – que corresponde, grosseiramente, à Catalunha – chegou a deter territórios a norte dos Pirinéus: o Rosseló (o que é hoje o Roussillon francês), a Cerdanya (o que é hoje a Cerdagne francesa) e, durante algum tempo, também o ducado de Montpellier. No século XIII, Aragão-Barcelona abarcou também o reino de Valência e as ilhas de Maiorca, Minorca e as Baleares. As restantes grandes ilhas do Mediterrâneo Ocidental – Sardenha, Córsega e Sicília – também acabaram por ficar sob o domínio da coroa aragonesa e, em 1441, Afonso V de Aragão somou-lhes o reino de Nápoles.

A coroa de Aragão em 1385

Mais inesperado é descobrir que, entre 1319-1390, também parte da Grécia foi aragonesa, em resultado de uma rocambolesca sucessão de eventos: “No fim da Guerra das Vésperas Sicilianas, já não havia dinheiro para pagar ao exército aragonês na Sicília” e, por outro lado, o imperador bizantino necessitava de tropas experimentadas para fazer face ao avanço otomano. Assim, “em 1302, com a anuência do rei [de Aragão], uma poderosa Companhia Catalã mercenária foi formada e alugada ao imperador bizantino”, sob a chefia de Ruggier Desflors. Após anos de combates contra os turcos na Anatólia, onde se “tornou notória pelas suas depredações e pilhagens”, a companhia foi contratada, em 1310, por Walter V de Brienne, duque de Atenas, um dos Estados fundados por cruzados no seio do Império Bizantino. Walter usou os catalães para combater os bizantinos, mas quando conseguiu o que queria, tentou livrar-se dos catalães sem lhes pagar o prometido. Os catalães não se deixaram intimidar e quando Walter tentou fazer-lhes frente, impuseram-lhe uma derrota esmagadora. Foi assim que os catalães ficaram na posse do Ducado de Atenas e Neopatras, onde “o catalão foi declarado língua oficial e o direito catalão substituiu o direito bizantino. Os altos funcionários catalães residiam na Partenon”.

Todavia, não é provável que, se a Catalunha conseguir alcançar a independência, venha, invocando antecedentes históricos ou a necessidade de assegurar o seu Lebensraum, a reclamar a devolução de Atenas e Neopatras.

A coroa de Aragão em 1441

Borussia: Tristes anacronismos na Costa do Âmbar

Enquanto o Barcelona F.C. é um símbolo da cultura catalã e tem desempenhado papel de relevo na resistência ao centralismo de Madrid, cidade dos seus dois rivais figadais, Real e Atlético, o nome do Borussia de Dortmund não revela consciência histórica nem anelos independentistas: foi, muito prosaicamente, pedido emprestado a uma fábrica de cerveja de Dortmund, a Borussia Brauerei.

Borussia é o nome latino da Prússia, uma região que, há cerca de um milénio, era das mais remotas e ignotas da Europa. Era conhecida como Costa do Âmbar, por ser a principal fonte destas gemas (na verdade resina fossilizada) e habitada pelos prusai ou pruzzi. Na verdade, o mosaico de tribos balto-prussianas era bem mais complexo e incluía “os vármios, os pomesânios, os natangianos, os sambianos, os scalóvios, os nadrúvios, os bartianos, os sudóvios e os galíndios”, tudo nomes que, a ouvidos mais ocidentais, parecem fazer parte do repertório de invectivas do capitão Haddock.

Tribos balto-prussianas, no século XIII

“O primeiro acontecimento que colocou os prusai no registo histórico ocorreu em 937”, quando Vojtech, um príncipe-bispo checo, chegou em missão evangelizadora, com o apoio do rei polaco Boleslau I. Os prusai não contestaram a argumentação teológica, mas não apreciaram os modos autoritários do príncipe-bispo e executaram-no. O cadáver foi resgatado (ao que consta, Boleslau I pagou por ele o seu peso em ouro) e levado de volta para Praga, onde passou a ser adorado como Santo Adalberto de Praga – por ironia, acabou por tornar-se santo patrono da Prússia que tão mal o tratara.

Davies narra o complexo e turbulento processo histórico que mediou entre o martírio de Santo Adalberto de Praga e a dissolução formal e definitiva do Estado da Prússia, ocorrida a 25 de Fevereiro de 1947, através da lei n.º46 da Comissão de Controlo Aliada, que tinha a cargo a administração da Alemanha (Davies faz notar que, em 1918, no rescaldo da I Guerra Mundial, já tivera lugar a abolição do Reino da Prússia, mas esta apenas pusera termo à monarquia Hohenzollern, não à Prússia). Pelo meio, surgem, claro está, Frederico II o Grande, o chanceler Otto von Bismarck e a reputação de “militarismo despótico” e “disciplina severa” que se colou à Prússia.

Monumento aos soldados do Exército Vermelho que tombaram na “libertação” de Kaliningrad, em Kaliningrad

Davies dedica parte significativa do capítulo a Kaliningrad (a antiga Königsberg), que fez parte da URSS entre 1945 e 1991 e é hoje um incongruente enclave da Federação Russa (“um triste anacronismo”, chama-lhes Davies) na costa do Báltico, entre a Polónia e a Lituânia. O destino de Königsberg/Kaliningrad é usado por Davies para pôr em evidência a forma como a historiografia ocidental tem sido, genericamente, mais severa para com a Alemanha do que para com a URSS.

Monumento ao programa espacial russo, em Kaliningrad

A cidade de Königsberg foi rebaptizada em 1946 em honra de Mikhail Kalinin, uma insignificante figura do aparelho soviético, mas pouco ou nada na sua história a liga à URSS ou à Rússia, se se exceptuar a ocupação entre 1758 e 1763 por tropas russas, no âmbito da Guerra dos Sete Anos. Foi fundada em 1256 pelos Cavaleiros Teutónicos e, com este nome, fez parte do Ducado da Prússia, do Reino da Prússia e, após a dissolução deste, da Alemanha de Weimar e do III Reich. A partir de 1945, a antiga Königsberg foi alvo de um programa maciço de “russificação” (que passou pela expulsão dos alemães e sua substituição por russos) e de supressão da memória de sete séculos de história alemã/prussiana, mas, como escreve Davies, os “resíduos” do passado são demasiado volumosos e recentes para serem ignorados, mesmo que a extinta Borussia não tenha deixado herdeiros apostados em restaurar o seu antigo poderio.

Uma das várias estátuas de Lenin que ornamentam Kaliningrad

CCCP: “O maior truque de ilusionismo da história”

A forma como a URSS se apoderou de Königsberg e convenceu o mundo de que apenas estava a reapropriar-se de algo que fora seu, tem paralelo na sua atitude perante os Estados Bálticos – Lituânia, Letónia e Estónia. Aos olhos dos europeus ocidentais nascidos na segunda metade do século XX, a secessão dos Estados Bálticos da URSS terá parecido um capricho independentista sem grande fundamento. Como escreve Davies, no capítulo sobre Litvia (ver abaixo), “muitos ocidentais foram levados a crer que os países do bloco soviético eram clones russos cinzentos e uniformes”.

Mas a verdade é que durante a maior parte da sua história, os vínculos destes países à Rússia foram remotos e a sua inclusão no Império Russo e na URSS foi feita contra a vontade das suas populações. A Lituânia foi independente como Grão-Ducado ou numa monarquia dual com o reino da Polónia, a Letónia conheceu o domínio germânico e polaco, a Estónia viveu sob domínio dinamarquês e sueco e influência germânica. Só após a Grande Guerra Nórdica de 1700-1721, que terminou com o Tratado de Nystad e assestou rude golpe no poderio da Suécia e da Comunidade Polaco-Lituana e afirmou a Rússia como grande potência, é que os Estados Bálticos foram absorvidos pelo Império Russo.

A dilatação do Império Sueco. De verde mais escuro para mais claro: a Suécia no reinado de Gustavo Vasa, até 1560; conquistas dos filhos de Gustavo Vasa, até 1611; conquistas de Gustavo Adolfo II até 1654; conquistas de Carlos X, até 1660

Escreve Norman Davies sobre a Estónia, que é um dos focos do capítulo sobre a URSS: “Tal como os finlandeses, [os estónios] tinham passado uma grande parte da sua história moderna na esfera política da Suécia. Uma parte considerável da sua pátria situava-se na província sueca da Íngria ou na Livónia [sob controlo polaco-lituano] […] A capital imperial da Rússia, São Petersburgo, foi fundada em 1703, numa região sueca-estónia-finlandesa, sem o mínimo olhar para o direito internacional nem para os habitantes locais”.

Mas a clivagem entre os Estados Bálticos e a Rússia não se limita à história geopolítica. O lituano e o letão não são aparentados com o russo, nem são sequer línguas eslavas: são os únicos representantes do ramo báltico das línguas indo-europeias. O estónio nem sequer é uma língua indo-europeia, pois faz parte do grupo fino-úgrico e tem por único parente próximo o finlandês. Também na religião, os Estados Bálticos são uma identidade distinta da Rússia: enquanto nesta domina o cristianismo ortodoxo, a Lituânia foi, tradicionalmente, católica, enquanto na Letónia e na Estónia dominam o luteranismo; a presença relevante de ortodoxos nos Estados Bálticos está ligada às minorias russas que foram incentivadas a estabelecer-se neles, no âmbito das campanhas de “russificação”.

Quando Putin afirmou, em 2005, que “o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geográfica do século”, não estava a exprimir a sua dor pelo fracasso da utopia comunista, mas a lamentar o revés das ambições imperiais da Rússia. Estas não se extinguiram com o fim do Império Russo em 1917: foram transmitidas à URSS e perpetuam-se na Federação Russa de Putin, como comprovam, mesmo aos mais distraídos, as movimentações que levaram à anexação da Crimeia à Federação Russa e à pressão que esta mantém sobre os territórios orientais da Ucrânia.

Estes desenvolvimentos mais recentes não são referidos em Reinos Desaparecidos, uma vez que o livro foi editado originalmente em 2011, mas teria sido pertinente mencionar a Abkházia, que se separou da Geórgia em 1992-93 e convertida num estado-fantoche (uma “república autónoma”, na óptica do Kremlin) reconhecido apenas pela Rússia e mais três países, ou os casos similares da Ossétia do Sul (outra secessão da Geórgia) e da Transnístria, uma estreita fatia da Moldávia que se proclamou independente em 1990.

A Transnístria (ou, mais formalmente, a República Moldava Pridnestroviana) é habitada por cerca de 178.000 moldavos, 169.000 russos e 160.000 ucranianos (censo de 2004)

Litva: Do Báltico ao Mar Negro

“Litva” era “o termo genérico usado pelas tribos bálticas que habitavam a região isolada da Terra dos Lagos [ou Terra das Nascentes]”, correspondendo ao que é hoje o sul da Lituânia e o oeste da Bielorrússia, e os lituanos designam o seu país por “Llietuva”.

Na Batalha de Grunwald (também conhecido por primeira batalha de Tannenberg), que teve lugar em 1410, as forças polaco-lituanas infligiram uma derrota decisiva aos Cavaleiros Teutónicos. Quadro de Jan Matejko, 1878

Quem olhe hoje para a minúscula Lituânia – 65.300 Km2 (2/3 da área de Portugal) e 2.8 milhões de habitantes, maior elevação no Monte Aukštojas, com uns vertiginosos 294 metros – não adivinhará que nos seus tempos de glória, entre os séculos XIII e XVII constituiu uma entidade dual com o reino da Polónia, sendo o Estado mais vasto da Europa, com 1.2 milhões de Km2. A Comunidade Polaco-Lituana (também designada por “Reino da Polónia e Grão-Ducado da Lituânia” ou “República das Duas Nações”) englobava para além da Lituânia e Polónia, territórios que hoje pertencem à Estónia, Bielorrússia, Ucrânia e Federação Russa.

Comunidade Polaco-Lituana na sua máxima extensão territorial, em 1619

Depois viria o declínio: a Lituânia foi devastada durante a Grande Guerra do Norte e a Comunidade Polaco-Lituana foi desmembrada em sucessivas partições (em 1772, 1793 e 1795), entre a Rússia, a Prússia e a Áustria.

Na enredada e frequentemente violenta crónica dos territórios entre o Báltico e o Mar Negro, Davies inclui a história de Igor I, príncipe de Kiev. Igor ou Ingvar era de origem varegue – esta era a designação eslava para os vikings que, nos séculos IX a XI dominaram os territórios do que é hoje a Ucrânia e a Rússia. Estes povos escandinavos eram também conhecidos por Rus’, nome que veio a baptizar a entidade política com sede em Kiev e que é vista por bielorrussos, ucranianos e russos como sendo o embrião das suas entidades nacionais (embora não seja muito lisonjeiro para o orgulho imperial russo que o seu país deva a origem e o nome a um bando de guerreiros e comerciantes escandinavos).

Os “Visitantes estrangeiros” (1901) representados por Nicholas Roerich neste quadro da série “Os primórdios da Rus’”, são obviamente vikings. Roerich era especialista em história e etnografia russas e concebeu os cenários e figurinos para a estreia de A sagração da Primavera, de Stravinsky

Igor I foi casado com uma cristã, Santa Olga (ou Helga), mas esta, embora operasse milagres, nunca foi capaz de converter o esposo à sua religião. Igor governou o Rus’ de Kiev entre 912 e 945, e o seu poderio foi tal que dominou o Mar Negro e sitiou Constantinopla por duas vezes (em 941 e 944). Os cercos acabaram por ser levantados, mas o imperador bizantino teve de assinar um tratado favorável a Igor, em 945. Igor teve menos sorte quando, nesse mesmo ano, tentou cobrar tributo à pouco submissa tribo dos Drevlianos – estes “curvaram duas bétulas até tocarem os pés do príncipe, ataram-lhe as pernas aos troncos e soltaram as árvores, assim despedaçando-lhe o corpo”, conta um cronista bizantino. Os funcionários da Autoridade Tributária têm vindo a queixar-se de comportamentos agressivos pela parte dos contribuintes (sobretudo a partir do “brutal aumento de impostos” e do apertar da malha fiscal), mas há que reconhecer que a contestação tributária ganhou contornos mais brandos desde a Idade Média.

“Igor cobrando impostos aos Drevlianos”, em 945”, por Klavdiy Levedev, c. 1901-08

“Nada é inevitável”

Possuindo Portugal as mais antigas fronteiras da Europa e tendo passado a maior parte da sua história como Estado independente com um único vizinho, as histórias desenterradas por Norman Davies podem parecer-nos confusas e agitadas. Por outro lado, a forma usual de olhar para o passado tende a fomentar a ideia de que o rumo dos acontecimentos só podia ter sido o que foi. Mas, embora não seja possível alterar o passado, Davies lembra que “nada é inevitável. Nada é completamente previsível”. E o facto de um estado ter subsistido durante séculos e até ter conseguido uma apreciável pujança não significa que seja eterno, já que, como escreveu Thomas Hobbes em Leviatã, “nada do que é feito por mortais pode ser imortal”.

Os Estados passam por crises, podem entrar em perigo de desintegração e até extinguir-se. A invasão por forças estrangeiras é a causa de óbito mais comum, mas também há Estados que implodem sem intervenção externa.

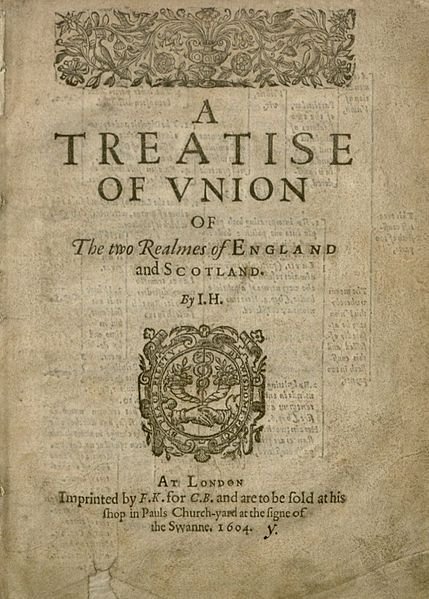

“Tratado de união entre os reinos da Inglaterra e da Escócia”, 1604. Se, num segundo referendo, a Escócia optar pela saída do Reino Unido, e se Gales e a Irlanda do Norte seguirem o seu exemplo, o Reino Unido e a Grã-Bretanha também irão para o caixote do lixo da história

Os factores geopolíticos são decisivos para a sobrevivência: “Alguns Estados, tal como a Suécia no século XVIII ou a Espanha no século XIX, entram em declínio e tornam-se alvos fáceis para os potenciais agressores. Só sobrevivem porque ninguém se dá ao trabalho de os eliminar”. Os Estados da Europa Central e de Leste sempre estiveram rodeados de um ambiente mais hostil, pelo que, nesta região, as lutas tendem a ser mais ferozes e a taxa de mortalidade mais elevada, fazendo algumas disputas territoriais na Europa Ocidental parecer frívolas e mesquinhas (ver De Olivença à China, a cartografia do rancor).

Conclui Davies, que “a viabilidade de um Estado é uma bênção rara. Para crescer e atingir a maturidade, são necessários saúde e vigor, sorte, vizinhos benevolentes e um sentimento de propósito. Todas as entidades políticas mais conhecidas da história passaram o teste da infância, e muitas chegaram a uma idade provecta”.

Portugal não era “inevitável”, mas tendo superado a difícil fase da infância e o domínio filipino em 1580-1640, tornou-se cada vez mais improvável a sua extinção. As crises financeiras graves, ocorridas a partir de final do século XIX, têm feito surgir vozes que põem em questão a viabilidade do país como Estado independente – o coro lúgubre voltou a manifestar-se no auge da crise das dívidas soberanas, quando o país teve de ser resgatado pelo FMI e pela Fundo Europeu de Estabilização Financeira.

Filipe II de Espanha, retratado por Sofonisba Anguissola, em 1565. Filipe achava-se triplamente legitimado para tomar posse de Portugal – “herdei-o, comprei-o e conquistei-o” – mas isso não impediu Filipe IV de o perder

Mas, por muito grande que seja o descalabro económico, Portugal não reúne as das condições necessárias para desaparecer do mapa: as fronteiras são, salvo pequenos detalhes, estáveis há muitos séculos e nenhum país as disputa nem tem com Portugal qualquer agravo histórico por sanar; o país é, há séculos, homogéneo do ponto de vista étnico, linguístico e religioso, não havendo minorias étnicas, linguísticas ou religiosas não-integradas, nem movimentos secessionistas ou autonomistas dignos de crédito; e o nosso único vizinho está demasiado ocupado a tentar evitar a secessão da Catalunha para querer adquirir mais uma região rebelde. Para mais, desde o final da II Guerra Mundial que toda a Europa Ocidental parece ter enterrado as quezílias territoriais e as desconfianças mútuas que a minaram durante séculos (e que foram retratadas noutro livro recente das Edições 70, Europa, a luta pela supremacia, de Brendan Simms, uma obra de erudição comparável à de Davies e igualmente indispensável à compreensão do passado, presente e futuro da Europa).

É, pois, improvável que um Reinos Desaparecidos editado no ano 2200 tenha um capítulo dedicado a Portugal.