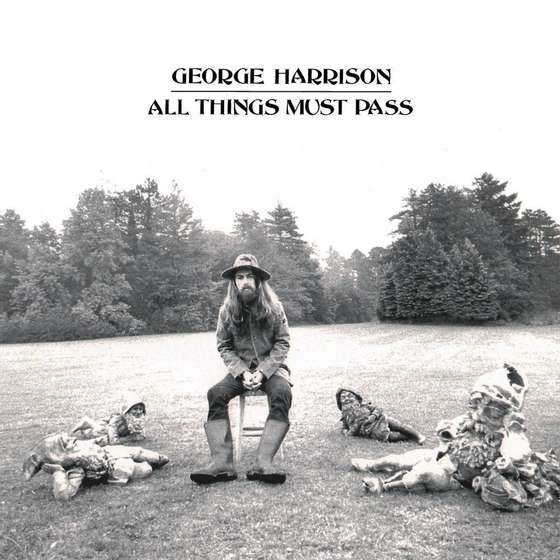

Há poucas coisas mais fortes que se possam dizer de um álbum por comparação com esta: que um disco, All Things Must Pass, editado há precisamente 50 anos — a 27 de novembro de 1970 —, foi capaz de confundir sozinho a história do pop-rock e do rock and roll. Uma história de décadas, de encantos e desencantos, memórias e afetos, cujos primeiros capítulos passavam a precisar de revisão à conta de 18 canções. De repente as certezas sobre o que tinham sido os Beatles, e que papel e talento tinham cada Beatle, tornavam-se dúvidas quando George Harrison maravilhou o mundo com o disco em que aparecia na capa rodeado de gnomos.

As dúvidas eram incontornáveis: afinal, aquela que para muitos é a melhor banda da história da música popular (pelo menos uma das maiores e mais importantes será certamente) e que foi pioneira em quase tudo, do alcance mediático à inovação e vanguardismo, talvez pudesse ter sido outra coisa. Afinal, talvez o antigo guitarrista de solos do quarteto de Liverpool estivesse enquanto escritor de canções no patamar dos génios Lennon e McCartney, que carregaram os Beatles às costas anos a fio. Afinal, talvez a muito chorada separação dos Beatles tivesse sido afinal menos um fim do que novos e salutares começos: era preciso matar o pai para que os filhos ganhassem vozes novas, crescessem para lá dos espartilhos que a máquina dos Fab Four impunha — por mais que tantos grandes discos tenha dado. Será?

All Things Must Pass confundiria certezas, abalaria convicções. Quando em 1970 Harrison revelou este álbum avassalador, de dezoito canções a que se somava um conjunto de gravações descontraídas — o terceiro dos três discos aqui encapsulados, “Apple Jam”, fica mais para a história como registo de gente com talento a divertir-se e a garantir que este tornar-se-ia o primeiro álbum triplo de originais da história do pop-rock —, já tinha editado dois discos anteriores. Mas nenhum um disco ‘sério’ de pop-rock, de canções concisas: Wonderwall Music era uma banda sonora maioritariamente instrumental, Electronic Sound era uma viagem instrumental de Harrison pelo mundo novo da eletrónica e do sintetizador modular Moog. E nenhum fora lançado com pompa e circunstância depois dos Beatles terem arrumado as trouxas e seguido cada um o seu caminho.

O disco, que chegou a merecer uma grande reedição supervisionada pelo próprio George Harrison em vida, e que já foi alvo de revisões críticas infinitas, continua a ser um farol para compreender aquele a quem chamava o The Quiet Beatle, o Beatle calado — por mais que quem tenha privado com ele insista que George não poupava palavras quando queria falar. Ainda hoje All Things Must Pass é uma peça central para compreender a história dos Beatles, o afastamento dos Beatles e as novas vidas a solo que se seguiram. A história, porém, continua tudo menos simplista: e talvez todas as lendas a que All Things Must Pass deu azo sejam na realidade ainda tentativas incompletas e parciais de o explicar, ainda hoje merecedoras de debate.

A capa do disco de George Harrison, editado a 27 de fevereiro de 1970

Ofuscado por Lennon e McCartney, sim. Mas a partir de quando?

Nos Fab Four, de que fez parte do início ao fim da banda (durante toda a década de 60), George Harrison era o que era: o homem dos solos de guitarra, o instrumentista genial que executava as ideias (as canções) de McCartney e Lennon como dificilmente outro músico e guitarrista faria. Não é que Harrison não escrevesse temas e não compusesse melodias, fazia-o aliás desde cedo — a primeira surge logo no segundo disco da banda, em 1963, com o título “Don’t Bother Me”, curiosamente no mesmo ano em que Harrison dá voz a “Do You Want To Know a Secret” —, mas no campeonato da direção musical dos Beatles e da escrita de canções, até ao fim os principais protagonistas foram Lennon e McCartney.

A intromissão entre dois génios não é fácil. Durante anos, alguns indefetíveis de George Harrison (mais até do que o próprio) foram alimentando teses de que o Beatle favorito dos “hipsters”, aqueles que viam no percurso do músico sinais de um génio incompreendido desde cedo (vítima do jugo dos mais mais populares, mais “rock-stars” colegas de banda), fora desde sempre remetido ao papel de Beatle menor por opressão da dupla mais famosa e genial da história do pop-rock.

Mas a tese é falível: nos primeiros anos da década de 60, as canções eram quase todas escritas por Lennon e McCartney porque eram eles os mais produtivos, os mais interessados e dedicados à escrita de canções. Não é que Harrison não fosse desde sempre visto com algum paternalismo pelos dois amigos e não é que isso não contribuísse — o argumento de que era “o mais novo”, já se sentia e perduraria no tempo, com Harrison a queixar-se mais tarde que a diferença de idades, menos de um ano para Paul, deveria ser irrelevante — mas o “Quiet Beatle” também não dava grandes sinais de querer muito mais protagonismo.

▲ Os Beatles antes das lutas de poder, das tensões, das discussões e da separação (@ John Pratt/Keystone/Getty Images)

John Pratt/Keystone/Getty Images

George entrara na banda porque tocava melhor solos de guitarra do que os outros. “Precisávamos de um bom guitarrista, eu e o John tocávamos um pouco mas não conseguíamos solar, não éramos assim tão bons. Eu disse: conheço este tipo. É um bocado novo, mas é bom. E o John disse: vamos conhecê-lo”, contava Paul, de quem Harrison era amigo de escola antes de ser colega de banda. E durante a maior parte da primeira metade dos anos 60, o grupo, embora ainda algo imaturo, tinha as dinâmicas internas em equilíbrio perfeito: John e Paul escreviam as canções, George ajudava a tocá-las com o seu brilhantismo à guitarra e Ringo, provavelmente o músico menos dotado dos quatro mas ainda assim um Beatle por direito próprio (e que servia de ‘cola’ em momentos difíceis), assegurava o ritmo na bateria.

Na transição da primeira para a segunda metade dos anos 60, auge da histeria da Beatlemania e da fama granjeada por uma banda que conquistava o mundo e que começava a fazer o pop-rock soar já não apenas estrondosamente popular mas também novo, as coisas pareciam começar a mudar. Em Help!, álbum editado em 1965, George Harrison já contribuía com duas canções: “I Need You” e “You Like Me Too Much” — mas no seguinte Rubber Soul, do mesmo ano, só assinava uma de 12 composições: “Think For Yourself”. E o mesmo aconteceria mais tarde em Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: da sua autoria, só “Within You Without You”.

Se as coisas não pareciam mudar assim tanto no equilíbrio da banda, embora estivessem a mudar no brilhantismo (os Beatles passavam de rapazes com um jeito único para o rock and roll ié-ié para músicos cada vez mais brilhantes e inovadores), Harrison estava a mudar. Em 1965 começara a interessar-se mais pela espiritualidade e pela religião — e pelos psicotrópicos, com uma trip de LSD a ter o seu papel. Uma viagem posterior à Índia e o encontro com Ravi Shankar alimentar-lhe-iam as ideias, a criatividade, a procura da introspeção (musical e não só) por oposição ao ruído e à histeria popular, e seriam mais um ingrediente para a vontade de mostrar uma visão musical mais própria, mais sua. As três canções que compôs para Revolver, o disco em que os Beatles extravasaram os limites de estúdio e inventaram o seu próprio psicadelismo e experimentalismo pop, assim o atestavam. O que dizer da brilhante “Taxman”, um lamento de Harrison contra o sistema fiscal britânico?

Por esta altura, o que os Beatles e George Harrison andavam a fazer era verdadeiramente novo. Se hoje o interesse da indústria pop e dos ouvintes pela “world music” e pela música de outras latitudes (orientais, por exemplo) é maior, em parte a eles e a Shankar se deve. Se a canção popular psicadélica e o neo-psicadelismo existem, ao trajeto dos Beatles em parte o devemos. E se na pop tudo já foi inventado, como muito se diz, em boa parte às invenções dos Beatles o devemos.

A banda não demoraria muito, porém, a começar a desintegrar-se até terminar algures entre setembro de 1969 e abril de 1970. À pergunta “porque acabaram os Beatles?” já se deu um sem fim de respostas, nenhuma delas capaz de explicar por si a rutura. A tão citada obsessão de John Lennon com Yoko Ono pode não ser a explicação certa, ao contrário do que sugeriu McCartney, como George Harrison fez questão de frisar em 1971, numa entrevista em que dizia que “o grupo tinha problemas muito antes da Yoko aparecer — muitos problemas”, acentuando o “muitos” com um sorriso.

A morte do manager Brian Epstein em 1967 deixou marcas, com os Beatles a engalfinharem-se sobre os rumos de gestão e negócio da banda — e a aposta em Allen Klein para tratar das finanças, a que McCartney se opôs veementemente e com razão (redundou em desfalque), contribuiu para as divisões. O filme-disco Magical Mystery Tour e os confrontos de poder e controlo pioravam tudo. Depois, o primeiro álbum a solo de Paul McCartney, editado antes mesmo de Let It Be, anteciparia o fim. Mas como explicar o clima de cortar à faca nas sessões anteriores de gravação do “álbum branco”, de Let It Be e de Abbey Road (este último já um disco arrancado a ferros, à beira da morte dos Beatles, mas que serviu de despedida musical épica), se não pelo motivo muito simples de que os Fab Four já não se podiam ver uns aos outros?

George Harrison, em especial, estava frustrado com a banda — e com uma vontade danada de deixar os Beatles para trás. Em 1971, em entrevista televisiva, respondia assim à pergunta sobre se era dos quatro o que mais ansioso estava para sair: “Talvez, talvez. Durante anos tive uma quantidade tão grande de canções que queria fazer [gravar e editar], mas só tinha direito a uma quota de uma ou duas canções por álbum”.

É relativamente consensual que nos últimos discos dos Beatles, George Harrison já tinha talento, créditos e canções de qualidade para ter um protagonismo que não teve. Existia com ele uma exigência e um paternalismo da dupla Lennon-McCartney que já não se discutem, que faziam com que só mesmo as canções mais estupendas e impossíveis de rejeitar não ficassem de fora: no álbum branco “While My Guitar Gently Weeps”, em Abbey Road “Here Comes the Sun” e “Something” (todas editadas em 1969). E a frustração estendia-se ao contributo de Harrison para as canções dos outros: o barbudo e cabeludo já não suportava que McCartney e Lennon (talvez sobretudo McCartney) o vissem como uma espécie de robô, que tinha de tocar as canções que não eram suas como eles as queriam ouvir, sem invenções ou alterações.

[Harrison agastado com McCartney, discutindo ‘Hey Jude’: “Vou tocar o que quiseres que toque, ou não toco de todo se preferires. O que quer que seja que te agrade, vou fazê-lo”]

George Martin, produtor essencial para a música dos The Beatles e a que alguns chamavam mesmo “o quinto Beatle”, recordaria assim a subvalorização de George: “No início, o trabalho do George era mais ou menos ‘tolerado’. Pensava-se: temos de ter uma canção do George nisto. O que equivalia mais ou menos a dizer que não era tão bom como os outros (…) Era terrivelmente injusto, sei disso, arrependo-me disso, mas não me podem culpar, tinha de lidar com outras duas pessoas maravilhosas”. Já Harrison diria em 1977: “Foi especialmente difícil nos últimos anos. Estava a escrever muitas canções, o John e o Paul continuavam a escrever, o Ringo começava a escrever um pouco mais. Era difícil, cada álbum tinha uma média de 12 canções e era difícil conseguir que as canções entrassem — é por isso que o All Things Must Pass teve tantas, porque foi como estar obstruído durante anos e finalmente poder soltar-me”.

Não deixa de ser curioso que a última canção gravada pelos The Beatles, já no início de 1970, tenha sido composta por aquele que se preparava para maravilhar o mundo com o seu primeiro disco a solo de canções — disco que teria mais sucesso do que as estreias dos restantes Fab Four. Talvez premonitória na afirmação de protagonismo que se seguiria, a última canção que Harrison dava aos Beatles chamava-se “I, Me, Mine”.

Cinco meses de gravações, uma comitiva vasta e um produtor ébrio

À medida que o ano de 1969 corria, tornava-se cada vez mais claro que os Beatles estavam por um fio — e que cada um seguiria o seu caminho. As gravações de Abbey Road, entre fevereiro e agosto, já foram quase um “extra”, um último esforço para que a banda se pudesse despedir em beleza com um grande disco feito com base numa espécie de compromisso. Harrison comporia duas canções mas participaria numa composição “coletiva” de outras três. Ringo teria direito à sua canção e ainda participava na composição coletiva de “Carry That Weight”. E Lennon e McCartney dividiam protagonismo, compondo o grosso do álbum e tendo cada um controlo maior sobre um dos lados do disco: o lado A mais decidido por Lennon, o lado B mais decidido por McCartney.

Apesar do sucesso na composição de Abbey Road, para muitos o disco mais maduro e sólido dos Beatles (uma discussão complicada, dado que também White Album, Rubber Soul e Revolver são fortes candidatos ao trono), há muito que os quatro Beatles tinham deixado de ser apenas membros dos Beatles e tinham os seus projetos pessoais.

George Harrison, em particular, não estava parado. Entre abril de julho de 1969, trabalhara como coprodutor do disco That’s The Way God Planned It, do cantor e músico Billy Preston — aprofundando assim o seu apreço de longa data pela música negra e pela soul, pelo gospel e pelo funk. O trabalho teria seguimento com a coprodução do disco seguinte de Preston, Encouraring Words, que sairia já em 1970 e que curiosamente incluiria versões de duas canções que Harrison compôs e incluiu em All Things Must Pass: o tema que deu título ao disco e o super-single “My Sweet Lord”.

▲ @ Mark and Colleen Hayward/Redferns

Mark and Colleen Hayward/Redferns

Além do trabalho como produtor para Billy Preston, Harrison procurava outros pares. A relação com Bob Dylan era mais antiga, mas em 1968 e 1970 os dois juntaram-se para sessões que deram origem a canções. E em dezembro de 1969, o mesmo mês em que Paul McCartney começou a gravar o seu disco a solo com os Beatles já ligados à máquina, Harrison participou numa breve digressão europeia do grupo Delaney & Bonnie and Friends, que incluía alguns convidados que George viria a recrutar para o seu disco, que o motivou a compor “My Sweet Lord” e que o fez aprofundar a técnica da slide guitar, instrumento em que se queria tornar mais capaz.

O fim dos Beatles foi o gatilho para acelerar tudo. Em setembro de 1969, John Lennon tinha dito aos restantes em privado que ia sair da banda. Em dezembro, Harrison tinha rumado à Europa. E em abril de 1970 Paul McCartney anunciava publicamente a saída. George não perdeu tempo: no mês seguinte começou a gravar All Things Must Pass.

Para o ajudar na produção do álbum, o “Quiet Beatle” recrutou Phil Spector — que hoje está a cumprir uma pena de 19 anos de prisão pelo assassinato da atriz Lana Clarkson mas que na altura era um conceituado músico e produtor de som, que tinha acabado de trabalhar em Let It Be e que era famoso pela sua abordagem estética à música, com uma fórmula sonora potente e orquestral chamada Wall of Sound, que dava contornos algo épicos às canções. Uns anos depois, George Harrison acabaria por torcer o nariz ao som grandioso de muitas das canções do disco — há algumas exceções, de canções com som mais despojado —, descrevendo-o assim: “Demasiado eco”.

Apesar do processo de transformação das canções em estúdio ter sido posteriormente questionado, à época — talvez pela inexperiência na gravação de álbuns a solo, talvez pela vontade de promover e acreditar no disco —, George Harrison aprovou a versão final. Mas há um momento que não só permite dizer que estas canções sobreviveriam quase a qualquer produção excêntrica de som, como valida a velha tese de que se uma canção for realmente boa, funciona na sua essência mais simples: melodia e voz, um instrumento (guitarra, piano ou teclas) e voz. Podem depois as canções serem embrulhadas com a estética que se quiser, se o esqueleto for bom são infalíveis.

O momento aconteceu em maio, mês em que começou quer a pré-produção quer as gravações do álbum. Certo dia, George Harrison encontrou-se com Phil Spector nos estúdios Abbey Road para discutir o disco que queria começar a gravar. Munido de uma guitarra elétrica, mostrou ao produtor musical 15 canções que tinha em mente, acompanhado apenas aqui e ali de baixo (e, consta, bateria). Várias das canções que Harrison ali tocou acabariam por não integrar o disco, mas algumas (sete) viriam a fazer parte de All Things Must Pass.

O showcase privado foi gravado e algumas dessas versões acabaram por ver a luz do dia. Oiça-se por exemplo o esboço de “Run Of The Mill” incluído mais tarde na compilação Early Takes: Volume I, uma das grandes canções do disco e que na versão mais despojada mostra que Harrison tinha a matéria-prima ideal: o acerto na melodia, a escrita cuidada, uma voz que se afirmava, enfim, todos os ingredientes base que formam as grandes canções.

As primeiras canções convenceram o ouvido do produtor e as gravações começaram rápido. Entre maio e agosto, Harrison e uma comitiva enorme de amigos e músicos dedicaram-se ao disco: por exemplo Eric Clatpon e Bobby Whitlock, Carl Radle e Jim Gordon, três membros dos Delaney & Bonnie and Friends que a seguir formariam com Clapton a banda Derek and the Dominoes. Mas também muitos outros: Ringo Starr, Gary Wright, Billy Preston, Klaus Voormann, John Barham, Badfinger, Pete Drake, tantos outros. Até Lennon deu um salto aos estúdios Abbey Road, ouvindo e aprovando o que Harrison estava a fazer e chegando a tocar guitarra.

A fórmula era razoavelmente disciplinada mas também livre: Harrison mostrava as canções aos músicos, que tiravam notas e tocavam-nas de seguida, muitas vezes em simultâneo — chegou a acontecer cinco ou seis guitarristas e cinco ou seis teclistas estarem a tocar ao mesmo tempo —, ficando depois Phil Spector com a tarefa de enformar as canções. Nos intervalos faziam-se jams informais, com os músicos a tocar livremente, o que ficaria gravado e incluído na terceira parte do disco (a secção Apple Jam). O trabalho era a sério, mas para Harrison era importante ter por perto os amigos, que lhe davam a convicção de que não se espalharia na estreia a solo.

George não teve grandes problemas em controlar os músicos. O mais difícil foi controlar Phil Spector, que acabou por abandonar os estúdios Abbey Road bem antes do final das gravações — ainda em junho —, deixando para Harrison a tarefa de finalizar a produção musical. O motivo? O consumo desregrado de álcool, que levava Spector a chegar a estar completamente bêbado nos estúdios e que faziam o antigo Beatle muitas vezes ter de ir bater à porta de Phil, para lhe lembrar (com o produtor num estado lastimável) que tinham um disco para gravar. Mais tarde, contudo, Harrison não deixou de consultar Spector, enviando-lhe o que saíra das gravações e auscultando-o quanto a decisões de produção.

As gravações terminaram em agosto porque, como George Harrison chegou a comentar numa entrevista em 2001, não poderiam durar infinitamente. Andavam a gravar “tantas canções, uma depois da outra”, que um dia o ex-Beatle apercebeu-se de que já tinha 18 temas. Era altura de dar por finalizado o trabalho: já tinha um disco.

▲ @ Michael Ochs Archives/Getty Images

Michael Ochs Archives/Getty Images

“Passaram-se 30 anos. Ainda gosto das canções…”

O resultado final foi um sucesso estrondoso, tanto junto da crítica como junto de ouvintes. O álbum foi líder de vendas no Reino Unido durante oito semanas e nos EUA conseguiu o mesmo durante sete semanas — e o seu principal single, “My Sweet Lord”, lançado pouco antes da edição do álbum porque Harrison não queria desviar em demasia a atenção de um disco longo (que queria que o público ouvisse na íntegra), tocou interminavelmente nas rádios e nos gira-discos da época. Nem Lennon nem McCartney conseguiram o mesmo impacto com os seus álbuns de estreia: John Lennon/Plastic Ono Band (antecessor de Imagine e, é justo dizer, repleto de canções memoráveis) no caso do primeiro, McCartney no caso do segundo.

Ouvido hoje, All Things Must Pass pode fazer erguer sobrolhos pela produção musical excessiva de algumas canções — que não precisavam de tantos artifícios — mas continua a ser um disco assombroso, obra de um escritor de canções com um dom único e no pico da criatividade.

O que talvez seja excessivo é utilizar o disco como prova de que Harrison era um escritor de canções tão bom quanto Lennon e McCarthy. Mesmo que se entenda que nenhum álbum a solo dos restantes Beatles é tão conseguido, tão surpreendente, tão arrebatador e avassalador quanto este, é muito diferente partir para a gravação de um álbum com um baú com canções antigas e estando a transbordar de coisas por contar e cantar do que partir para um álbum a solo tendo sido uma das âncoras das canções e discos dos Beatles durante anos a fio.

A fonte da criatividade não é inesgotável e após anos a compor mais de uma mão cheia de grandes canções por cada 12 meses, é provavelmente difícil chegar-se ao futuro com a caneta e a guitarra tão apuradas. A prática ajuda, mas também dificultará a invenção de novas fórmulas e novas canções — e Lennon e McCarthy já tinham sido dois dos grandes inventores do pop-rock quando a criatividade de Harrison estava confinada (não por sua responsabilidade) a uma ou duas canções por disco.

O melhor mesmo, porém, é ouvir o disco para compreender a fase áurea da criatividade de George Harrison e o seu talento elevado ao cume — mas também para compreender uma obra que resulta de muitas coisas, da procura da espiritualidade e do humanismo (que redunda também em observação crítica dos males que se avistam) às frustrações e dores, passando por reflexões morais, pinceladas a melodias mais americanas do que britânicas, de quem nitidamente andava próximo de gente como Bob Dylan e Stephen Stills.

▲ George Harrison e Bob Dylan (@ Michael Ochs Archives/Getty Images)

Michael Ochs Archives/Getty Images

Como poucos, All Things Must Pass é um disco sobre a efemeridade da vida física, carnal, e sobre a dicotomia entre luz e sombra, amor e trevas. Aos temas não será alheia uma série de coisas: o fim anterior dos Beatles, a acidez e ressentimentos causados pelas discussões entre membros da banda, as crenças de Harrison numa vida mais espiritual e menos terrena, as contradições que identificava nele mesmo, os sonhos otimistas e livres dos anos 60 (os hippies, o ‘flower power’) caídos em desgraça com o fim da década (o festival Altamont, o culto de Charles Manson…), as doenças com que se debatiam na altura os pais e em especial a doença grave da mãe, vítima de um tumor cerebral.

Não é fácil destacar pérolas entre as 18 canções, mas é fácil identificar um dos segredos do disco: um arranque portentoso, com uma sucessão de meia dúzia de canções iniciais absolutamente espantosas. No campeonato “canções de amor”, estão lá duas capazes de derreter os corações: “I’d Have You Anytime”, escrita a meias com Bob Dylan, e “If Not For You”, o sexto tema e um original de Dylan que Harrison aprendera quando o visitara em 1970, gravava então Bob o disco New Morning. Mas está também o single “My Sweet Lord”, a segunda canção do disco e o grande sucesso de All Things Must Pass, que Harrison compusera pensando em música gospel e no tema “Oh Happy Day”. Surpreendentemente popular para uma canção pop-rock religiosa, “My Sweet Lord” tinha um coro gospel que começava a cantar “Hallellujah” e acabava a cantar “Hare Krishna”, juntando divindades ocidentais e orientais, espécie de fusão espiritual de culturas e tradições.

Também talvez intrigante é a passagem da religiosa “My Sweet Lord” (que motivou um processo por plágio, sendo Harrison acusado de ‘reprodução não intencional’) para a ácida “Wah Wah”, uma canção que George escreveu na tarde do dia 10 de janeiro do ano anterior de 1969, quando abandonou temporariamente e intempestivamente os Beatles a meio das sessões de gravação de Get Back (que se transformaria no disco Let It Be), angustiado com o ambiente na banda e com a sensação de claustrofobia que o atormentava.

Igualmente angustiada, mas mais despojada e enérgica, menos rock e mais folky, embora com uma secção de cordas épicas (mas que pode soar hoje mais datada possivelmente por culpa de Spector), “Isn’t It A Pitty” era mais uma canção que Harrison tinha ido buscar ao baú antigo, mais especificamente a 1966 — ano em que compusera também “The Art of Dying”, incluída igualmente no disco. A primeira fora em tempos rejeitada por John Lennon para o disco Revolver, tendo George chegado a pensar oferecê-la a Frank Sinatra. Como rejeitada fora a canção título, “All Things Must Pass”, quando Harrison a propôs para o disco Abbey Road.

Menos produzidas, “Beware of Darkness”, “Apple Scruffs” e “Behind That Locked Door” (esta última a flirtar com o country) foram também amplamente elogiadas, tal como a bluesy “I Dig Love”. Até a produção entrar em cena, “I Live For You” rivaliza com as maiores canções de amor e desamor. E o que dizer da já citada “Run Off The Mill”, espécie de alerta para a responsabilidade individual e para as consequências das escolhas que se fazem?

Everyone has choice

When to or not to raise their voices

It’s you that decides

Which way you will turn

While feeling that our love’s not your concern

It’s you that decides

No one around you

Will carry the blame for you

(…)

How high will you leap

Will you make enough for you to reap it?

Only you’ll arrive

At your own made end

With no one but yourself to be offended

It’s you that decides

Daqui em diante, não mais George Harrison conseguiu o feito com que muitos sonham mas que poucos alcançam: lançar um disco que consegue ser em simultâneo muito elogiado pela crítica, ficando para a história, e um sucesso estrondoso de vendas — nem Living In The Material World (1973) nem nenhum dos seguintes tiveram o mesmo efeito, ainda que no fim de carreira Cloud Nine (1987) tenha tido algum impacto.

Lennon ainda chegou a brincar quanto ao resultado do disco, dizendo em 1980 que All Things Must Pass era “alright” (decente) mas “era demasiado longo”, mas há 50 anos George Harrison fez mesmo um disco que veio confrontar todas as certezas tidas sobre ele e sobre uma das maiores bandas de sempre. Em 2001, nas notas que acompanhavam a reedição que supervisionou, Harrison, que morreu em novembro desse mesmo ano com um cancro do pulmão, recordava o disco assim:

Passaram-se trinta anos desde que o All Things Must Pass foi gravado. Ainda gosto das canções no álbum e acredito que podem continuar a sobreviver ao estilo [estética de produção] na qual foram gravadas. Foi difícil resistir a remisturar todas as canções.

Passados todos estes anos gostava de libertar algumas das canções da grande produção que pareceu apropriada na altura, mas que agora parece um pouco excessiva com a reverberação do Wall of Sound.

Ainda assim, foi um álbum importante para mim e um veículo intemporal para estas canções que andava a escrever no último período com os Beatles. Comecei a gravar apenas uns meses depois de termos decidido todos finalmente seguir caminhos separados e estava com vontade de fazer o meu primeiro álbum de ‘canções’ (por oposição ao Wonderwall e ao Electronic Sound, que eram instrumentais).

Acima de tudo, gostaria de mostrar reconhecimento pelo meu velho amigo Eric Clapton, que tocou muitas partes memoráveis de guitarra no álbum. Na altura, nem eu nem ele tínhamos ‘permissão’ das nossas editoras discográficas para reconhecer a presença do outro nos discos portanto há 30 anos que estava em faltar creditá-lo pelo que fez.

George Harrison, 2001