Índice

Índice

O filósofo britânico Roger Scruton (1944-2020) é uma das figuras cimeiras do pensamento conservador das últimas décadas e cerca de uma dúzia de livros, da meia centena de livros que escreveu sobre filosofia, estética e política, está publicada em Portugal. A mais recente adição é uma compilação, póstuma, de artigos publicados na imprensa entre 1980 e o final de 2019 (mais um artigo “desgarrado” de 1971). O livro, com selecção e prefácio de Mark Dooley, foi editado em Portugal pelas Edições 70 com o título Contra a corrente: As melhores colunas, críticas e comentários, com tradução de Marcelo Félix.

A capa de “Contra a Corrente”, de Roger Scruton (Edições 70)

A primeira secção do livro, “Quem sou eu?”, que pretende apresentar o autor aos leitores, faz desfilar, num fluxo displicente e errático, factos irrelevantes da sua vida particular (a “vidinha”), e ressuma a bazófia, vitimização, ressentimento e auto-comiseração, padrão que ressurge na secção final, “Annus horribilis e últimas palavras”. As duas secções podem ser imediatamente descartadas pelo leitor, como quem retira a casca de um fruto, mas tal não significa que todo o miolo seja comestível, como se detalha em seguida.

Embirrações e paixões de um gentleman inglês

Eis algumas coisas que Roger Scruton não aprecia:

“A ideia abstracta de direitos humanos, que nos foi imposta [ao Reino Unido] por tribunais europeus”; “leis que proíbem o ‘discurso de ódio’ e a discriminação, que podem ser usadas para controlar o que dizemos”; “a ideia do Estado como uma figura paterna benevolente, que encaminha os bens colectivos da sociedade para onde estes são necessários e que está sempre presente para nos resgatar da pobreza, da doença ou do desemprego”; “a extraordinária visão de que o acto homossexual, considerado em si mesmo, é moralmente indistinguível do acto heterossexual”; “mulheres no sacerdócio”; “a agenda das ‘alterações climáticas’ […] impingida por um lobby irresponsável de intelectuais politizados” e que irá “atravancar as colinas com turbinas eólicas e os vales com caminhos-de-ferro de alta velocidade”, arruinando esse “ícone da identidade nacional” que é o “campo inglês” (sendo homem de sólidas convicções, é provável que Scruton mantivesse esta posição mesmo que tivesse vivido até Julho de 2022, quando o “campo inglês” foi causticado por uma inaudita vaga de calor).

Em contrapartida, é um defensor da família, da Igreja Anglicana, da monarquia britânica e da caça à raposa (na aristocrática versão inglesa, que envolve dezenas de caçadores a cavalo e matilhas de cães) e é um carnívoro convicto, proclamando que “temos o dever de comer carne – tanta carne e de tantas variedades quanto possível. Cada refeição vegetariana é um crime contra a natureza”.

“The kill”, por John Frederick Herring Sr. (1795-1865). A caça à raposa “à inglesa” é um combate tão desigual que é impossível não sentir simpatia pela raposa

Ou seja, Roger Scruton acredita naquilo que designa como “a antiga ordem do mundo” e vê a maioria das inovações – na sociedade, na política, nas artes – como degenerescência. É uma mundividência legítima, mas a verdade é que, na maior parte dos artigos incluídos nesta compilação Scruton limita-se a barafustar, em tom sobranceiro e provocatório, contra os seus “ódios de estimação” – um grupo vasto e heterogéneo, que inclui feministas, animalistas, filósofos franceses, sociólogos e apreciadores de música pop e pão integral – e sem de dar ao trabalho de fundamentar as suas posições. Há artigos mais consistentes, mas alguns enfermam de argumentação frouxa e noutros a linha de raciocínio enreda-se e Scruton acaba a fazer aquilo que em língua inglesa se designa por “barking at the wrong tree”, por analogia com o cão desorientado que ladra furiosamente em torno de uma árvore, enquanto o gato que perseguia contempla tranquilamente a sua agitação histérica do alto de uma árvore vizinha (é o caso de “A guerra das universidades contra a verdade”, examinado mais abaixo).

Os momentos mais conseguidos estão no ataque à linguagem hermética, abstracta e concebida para ocultar um absoluto vazio de ideias, cultivada por filósofos como Michel Foucault, Louis Althusser e Jürgen Habermas, que “fornecem à calvície intelectual uma vistosa peruca de cabelo comprido”; na denúncia das falácias da teoria psicanalítica e do seu propósito de “baixar o preço moral da absolvição” ao oferecer “explicações branqueadoras” do comportamento humano; na denúncia da educação “centrada na criança” e assente na “cultura da auto-estima”, que entende que o mais importante é que as crianças se sintam “bem consigo mesmas”, pelo que “o currículo deve ser ‘relevante’ para os seus interesses, e os exames não devem julgar as suas aptidões linguísticas ou literárias” (uma corrente que, por cá, tem o ardente apoio de Catarina Martins, que, memoravelmente, declarou que preferia ser operada “por um cirurgião que, em vez de testado na escola, tenha sido feliz na escola”).

O filósofo marxista Louis Althusser (1918-1990), um dos alvos recorrentes de Scruton

Em termos práticos, menos de um terço do livro é proveitoso, mesmo para quem sinta afinidade pela ideologia conservadora, ou para quem, não sendo conservador, esteja aberto a ideias intelectualmente estimulantes e escorreitamente articuladas. Contra a corrente apenas intermitentemente dá palavra ao Roger Scruton que é aclamado como luminária do pensamento conservador, brilhante e mordaz polemista e autoridade no domínio da estética – a voz dominante na compilação é a do Roger Scruton reaccionário, pedante, snob, vaidoso e brigão. A quem pretenda conhecer melhor o primeiro Scruton, sugere-se antes a leitura de As vantagens do pessimismo (Quetzal) ou A natureza humana (Gradiva).

“A Terra é, tipo, esférica”

No artigo “A guerra das universidades contra a verdade” (2016), Scruton insurge-se contra o uso, pelos “jovens de hoje”, da palavra “tipo” – o equivalente português do “like” dos jovens anglo-saxónicos. Segundo Scruton, o uso de “tipo” e a colocação de um ponto de interrogação no final de uma frase sobre “um assunto em que possa haver desacordo” servem para “reforçar a postura de neutralidade” e resulta de “os jovens de hoje terem muita relutância em assumir que qualquer coisa esteja certa” e sugere que esta “hesitação omnipresente […] tem muito a ver com a nova ideologia da não-discriminação”.

Para Scruton, “a educação moderna visa ser ‘inclusiva’, e isso significa não parecer muito certo de nada, não vão as pessoas que não compartilham as nossas convicções sentir-se pouco à vontade […] A pessoa com certezas é a excluidora, aquela que desrespeita o direito que todos temos de formar as nossas próprias ‘opiniões’”. Esta atitude pretende dar ideia de uma grande abertura de espírito, mas, argumenta Scruton, revela na verdade uma “falta de espírito: a ausência de convicções e uma reacção negativa a todos aqueles que as têm […] Quase todos os sistemas de convicções que no passado pareciam objectivos e importantes são agora rejeitados como ‘ismos’ ou ‘fobias’, de modo que aqueles que os defendem são descritos como fanáticos ideológicos”.

Scruton tem razão quando aponta 1) o “tipo” como uma marca do discurso dos “jovens de hoje” e 2) o ataque às concepções conservadoras, em particular no domínio do sexo/género (que acaba por ser o assunto de metade do artigo) como uma tendência do nosso tempo. Porém, nem a primeira decorre necessariamente da segunda, nem Scruton produz sobre elas reflexões fundamentadas e profundas, nem o artigo consegue justificar o bombástico título “A guerra das universidades contra a verdade”.

[Excerto de entrevista de 2018 com a cantora pop Ariana Grande, em que foram destacados os “like” e outros bordões linguísticos:]

Na verdade, a omnipresença de “tipo” na linguagem dos jovens de hoje” é menos um sintoma da doutrinação ideológica “inclusiva” promovida pelas universidades (esquerdistas, presume-se), do que um bordão linguístico – ou, noutra perspectiva, estática comunicacional.

1) A palavra é usada por adolescentes e jovens adultos, independentemente de terem ou não passado pela universidade, da sua orientação política e da sua posição em relação à “inclusividade”.

2) O seu uso não está limitado a “assuntos em que possa haver desacordo”, é uma praga que infesta todos os discursos, por mais objectivo que seja o assunto (justificar um atraso devido ao trânsito intenso ou descrever os concertos a que se assistiu no Festival Super Bock Super Rock). O uso de “tipo” pelos “jovens de hoje” não é menor quando se narra uma ida ao MacDonald’s do que numa discussão sobre questões de género, filosofia ou física quântica (na verdade, é provável que quem costume discutir filosofia ou física quântica não faça parte dos maníacos do “tipo”). Aliás, o próprio Scruton exemplifica o (ab)uso de “tipo” com uma frase – “A Terra é, tipo, esférica” – que não deixa lugar a incerteza alguma (excepto entre os lunáticos “terraplanistas”).

Modelo de uma Terra (razoavelmente) plana e estacionária, gizado em 1893 por Orlando Ferguson

3) O (ab)uso de “tipo” não ocorre no discurso escrito, o que aconteceria, mesmo que de forma mitigada, se tivesse motivação ideológica.

4) A frequência nauseante (por vezes a cada meia dúzia de palavras) com que a palavra é usada no discurso (aspecto relevante que o artigo de Scruton omite) é antes sintoma de alguém que pensa de forma confusa, se expressa com grande dificuldade e possui vocabulário limitado e que, portanto, estrebucha desesperadamente para comunicar. Não por acaso, o (ab)uso de “tipo” é mais frequente entre adolescentes com fraco desempenho escolar. Em síntese, “tipo” é o bordão de quem não sabe pensar nem falar.

5) Também é discutível que “os jovens de hoje tenham muita relutância em assumir que qualquer coisa esteja certa”. Pelo contrário, um dos principais efeitos das redes (ditas) sociais foi permitir que as pessoas – jovens e graúdos – vivam permanentemente numa bolha digital em que só contactam com “amigos” e fontes que partilham a sua mundividência e os seus interesses, o que fomenta a assertividade e a arrogância intelectual. Por outro lado, o facto de os motores de busca da Internet permitirem obter resposta pronta para tudo instila uma ilusão de omnisciência que se combina com uma ignorância crescente e o desprezo pelo treino da memória (“para quê decorar isso se posso ver na Net?”) e pela construção de uma mundividência estruturada e coerente. Os “jovens de hoje” podem enfermar de graves lacunas de conhecimento fora das suas áreas de interesse, mas isso não implica que não possuam “certezas” (e estas são, usualmente, tanto maiores quanto maior for a sua ignorância sobre o assunto) e que não sejam capazes de as defender com veemência – mesmo que o discurso com que o fazem tenha um “tipo” entre cada cinco palavras. Aliás, Scruton deveria sabê-lo bem, uma vez que os jovens activistas pró-inclusividade, pró-feminismo, pró-vegan, anti-caça e anti-alterações climáticas que tanto o enervam costumam estar muito seguros das suas convicções.

Grã-Bretanha, 2020: Activistas da XR Youth, a secção juvenil do movimento ecológico Extinction Rebellion, exigem actuação contra alterações climáticas

6) Há ainda a considerar o factor “voga”: os “role models” da juventude são hoje estrelas pop, “influencers” do YouTube, vedetas do TikTok e rappers, cujo discurso abunda em “tipos” e outras expressões vazias de significado. Usá-las comprova que se é “cool” e marca distâncias em relação aos “cotas”.

Se Scruton pretendia vergastar as universidades (é pelo menos esse o programa expresso no título do artigo), em vez de ver em “tipo” uma consequência das ideologias “inclusivas”, teria encontrado um caminho mais directo denunciando os linguistas e os pedagogos que, a partir dos seus gabinetes nas faculdades, nos garantem que o linguajar rudimentar e infestado de “estática” dos “jovens de hoje”, longe de ser um sintoma de declínio civilizacional, é sinal de receptividade a novas ideias, rejeição de hierarquias e formalismos e uma demonstração de criatividade e que os seus contributos devem ser acolhidos de braços abertos, pois. dizem eles, fomentam a renovação, flexibilização e enriquecimento da língua (ver Bueda nice ou ganda fail? Os jovens mudam a língua e sabem o que estão a fazer).

Na arte há lugar para bananas podres?

No artigo “O culto moderno da fealdade” (2009), Scruton insurge-se por “os artistas, que costumavam dedicar os seus esforços à idealização da forma humana, a registar os encantos da natureza e a trazer ordem e beleza às nossas dores, já não se [interessarem] por essas tarefas” e por “a arte contemporânea[ter tornado] a fealdade num culto e os artistas [disputarem] entre si o jogo de expor o rosto humano e arremessar-lhe esterco” e adverte contra os perigos que daí advêm: “a partir do momento em que começarmos a celebrar a fealdade, tornamo-nos feios também […] Sem a orientação oferecida pela beleza e pelo bom gosto, dificilmente nos relacionamos de maneira natural ou graciosa. A própria sociedade torna-se fracturada e atomizada”.

Talvez por as artes serem um interesse fulcral para ele, Scruton sobreavalia tremendamente as consequências da arte “feia” sobre a sociedade – a maioria das pessoas não tem interesse por arte e menos ainda por arte contemporânea e se, por vezes, aflui em grande número a certas exposições mais publicitadas nos media, é a isso impelida pelo “comportamento de rebanho” e guardará da exposição mais a memória das horas de espera e das moles de gente do que a dos objectos em exposição, cujo significado, para mais, lhe passa completamente ao lado. Se no ar do nosso tempo paira um odor agridoce a putrefacção civilizacional, a culpa não é dos “cadáveres de vacas, vitelos e tubarões em conserva” de Damien Hirst, nem da “cama desfeita com preservativos, cuecas e garrafas de vodka vazias” de Tracey Emin, ainda que as “obras” de Hirst e Emin sejam, efectivamente, medíocres, não tanto por serem “feias” mas por serem preguiçosas, simplórias, auto-indulgentes e terem como principal intuito “épater le bourgeois” e causar escândalo (nessa perspectiva, pode dizer-se que foram um sucesso, ainda que o efeito se vá atenuando à medida que as “obras de arte” ultrajantes se vão sucedendo). Hirst e Emin só são nomes reconhecíveis para quem frequenta o “meio artístico” e lê os suplementos culturais dos jornais, o resto da população, mesmo que se lembre de ter visto algures que “um ganda maluco meteu um tubarão dentro de uma caixa de vidro, num museu”, não terá retido que o “ganda maluco” se chama Damien Hirst e muito menos terá ideia da inserção deste na História da Arte.

Tate Modern, Londres, 2002: Damien Hirst em frente a uma das suas obras mais famosas, “The physical impossibility of death in the mind of someone living” (tubarão-tigre em formaldeído), de 1991

Mas a rejeição por Scruton da maior parte da criação artística contemporânea não se limita às obras provocatórias e deliberadamente sórdidas na linha das instalações de Hirst e Emin. Scruton tem um entendimento ultra-conservador do que é arte, como se percebe quando se exaspera com “as imagens de brutalidade e destruição na arte moderna, as histórias de modos de vida depravados e repugnantes nos romances de hoje, a música violenta e angustiante da nossa época” e quando expõe a sua perspectiva de qual deverá ser a função da arte: “Quando uma bela melodia, uma paisagem sublime ou uma passagem de poesia requintada nos surge diante dos sentidos e da mente, sabemos que estamos em casa no mundo. A beleza é a voz que nos apazigua, a certeza de pertencermos a outros, a um lugar de partilha e consolação […] A beleza é a voz do conforto e do lar”. Este anelo de Scruton por uma arte consoladora e a sua repulsa perante a “fealdade” e os temas perturbadores da arte contemporânea são atitudes correntes entre muitos representantes de mundividências conservadoras, que tiveram recentemente manifestação pública em artigos e pronunciamentos sobre a “repulsiva” pintura de Paula Rego, surgidos quando do seu recente falecimento.

Uma das mulheres-cão de Paula Rego, 1994

Scruton tem todo o direito de rejeitar muita da arte contemporânea, que é, efectivamente, de uma superficialidade e de uma falta de qualidade evidentes (raiando frequentemente a impostura), mas acaba, no artigo em apreço (e ao longo de toda esta compilação) por não a atacar por esse flanco. Por outro lado, Scruton tem também todo o direito a só apreciar arte que se cinge ao cânone clássico e que prima pela harmonia, pela elegância, pelo equilíbrio e pela contenção – e que tantas obras magníficas produziu – mas é discutível que proclame que este seu (limitado) entendimento da arte seja o único possível. Ao contrário do que crê Scruton, arte e beleza não são gémeas siamesas – parafraseando o que o maestro romeno Sergiu Celibidache disse sobre a música, a arte não é a experiência da beleza, mas da verdade.

O domínio da arte é toda a vastidão da experiência humana, com tudo o que ela possa comportar de angustiante, absurdo, deprimente, horrendo, ridículo, soturno ou dilacerante, e a verdade artística – a única verdade com que está comprometido o manipulador de ilusões e artifícios que é o artista – exige, muitas vezes, que ele exprima essas situações e emoções através de uma arte que também é angustiante, absurda, deprimente, horrenda, ridícula, soturna ou dilacerante.

“Corral de locos” (c.1794), por Francisco de Goya, um artista que começou, nos seus retratos formais da aristocracia espanhola, por buscar os ideais clássicos de beleza, mas acabou a sondar os abismos da alma humana. Convenientemente, alguns críticos de arte viriam, após a sua morte, tentar explicar esta “arte degenerada” diagnosticando Goya com doenças mentais e encefalite viral

Na arte há lugar para “a idealização da forma humana”, mas também para as figuras angulosas, retorcidas e “pornográficas” de Egon Schiele, para o corpo torturado de Tomoko na fotografia tirada em Minamata, em 1971, por W. Eugene Smith, e para as disformes e perturbadoras mulheres-cão de Paula Rego; para “uma bela melodia”, mas também para a selvajaria percussiva e agreste de Le sacre du Printemps, de Stravinsky, e para o grito lancinante do saxofone de John Coltrane; para “uma paisagem sublime”, mas também para a tensão insuportável e as arestas cortantes de “Mar de gelo”, de Caspar David Friedrich, e para o ermo desolado e juncado de cadáveres onde um grupo de mulheres busca os seus entes queridos, em “Kerch, Crimeia, 1942”, de Dmitry Baltermants; para “uma passagem de poesia requintada” mas também para as bananas em putrefacção do “Poema sujo”, de Ferreira Gullar, e para as coisas humildes e desprezadas que Anna Akhmatova reivindicou como matéria poética em “Segredos do negócio”:

“Se vocês soubessem em que tipo de lixo

Os poemas medram sem vergonha

Como ervas daninhas junto à vedação

Milhãs, dentes-de-leão

Um grito de raiva, o cheiro a alcatrão fresco

Um bolor misterioso na parede

E o poema começa a soar, fervente, terno

Enchendo-nos a todos de júbilo”

Boa parte da História da Arte foi uma longa e surda luta – o que hoje, no jargão militar, se designa por “guerra de atrição” – entre uma sociedade que impunha que a arte fosse amável, consensual, reconfortante, arrumadinha e não muito diferente daquilo que já conhecia, e os artistas inconformados e irrequietos que pretendiam expandir a sua paleta temática e expressiva, abrir portas para outros mundos (sobretudo para os cantos mais escuros e ignotos do nosso mundo interior) e deixar marcas da sua individualidade e das suas idiossincrasias.

A rejeição intransigente por Scruton de toda a arte que não se conforme aos cânones clássicos de beleza, decoro e harmonia evoca a reacção de desagrado do teórico Giovanni Maria Artusi, expressa no panfleto “L’Artusi, overo Delle imperfettioni della moderna musica” (“L’Artusi ou Sobre as imperfeições da música moderna”), de 1600, em relação aos mais recentes madrigais de Claudio Monteverdi: “Estas composições são francamente contrárias a tudo o que há de belo e bom na arte musical. São intoleráveis ao ouvido e ferem em vez de encantar. O autor não tem em conta alguma os santos princípios que são a medida e o fim da música” (ver Monteverdi: o génio que inventou o Barroco).

[“O Mirtillo, Mirtillo anima mia”, 2.ª peça do V Livro de Madrigais (1603), de Claudio Monteverdi, por Les Arts Florissants. O V Livro inclui algumas das obras atacadas por Artusi e, no prefácio, uma réplica do compositor ao ataque de Artusi]

Embora, durante séculos, a arte tenha estado sujeita aos gosto e desígnios dos mecenas e ao escrutínio dos censores e reguladores, ela sempre estrebuchou para escapar deste colete de forças. A arte não serve para celebrar o poder e a glória, nem para reafirmar direitos divinos, hierarquias sociais e a imutável ordem das esferas celestes e das instituições terrenas, como pretendiam monarcas e cardeais; não serve para decorar as casas abastadas nem conferir um verniz de sofisticação, intelectualidade e espiritualidade aos burgueses cujo único móbil é ganhar e gastar dinheiro; não serve para entreter, distrair ou “espairecer”, ao contrário do que crêem as massas entorpecidas pela rotina burocrática e necessitados de algo que os faça olvidar, nem que seja transitoriamente, a sua condição de gado estabulado; não serve de meio de entesouramento, investimento financeiro e símbolo de estatuto social, como crêem os empresários burgessos e os banqueiros filisteus; não serve de pódio ou tribuna para que críticos, estetas, curadores, galeristas, exegetas e sumidades académicas se constituam como guilda e reivindiquem exclusividade na interpretação, catalogação, certificação, padronização e supervisão da arte.

A arte não é, como pretende Scruton, um analgésico e um ansiolítico – pelo contrário, visa fazer-nos sentir mais vivos do que alguma vez estivemos e experimentar todas as dimensões e sensações do que é ser humano, até mesmo aquelas que por que ninguém quererá passar pessoalmente. Não é um meio para fazer esquecer as agruras e incongruências da vida, mas para iluminá-las, examiná-las e dar-lhes contexto e, tanto quanto possível, sentido. Não é um artifício para fazer passar o tempo, visa antes tornar-nos mais conscientes da sua inexorável passagem. Não tem por função oferecer certezas reconfortantes, mas antes miná-las, fazer perguntas incómodas, instilar a suspeita de que nem o mundo nem as pessoas são o que parecem à superfície.

Aos olhos dos estetas conservadores, “A família” (1918), por Egon Schiele, será não só um exemplo do “culto da fealdade”, como um ataque torpe à sagrada instituição da família

Roger Scruton contra a “máquina do ódio”

Ao longo do livro, torna-se evidente que Scruton tem gosto em ser polémico e em fazer afirmações bombásticas e chocantes, retirando gozo da indignação que gera entre os seus adversários ideológicos, mas, ao mesmo tempo, lamenta-se por ser alvo de artigos que rebatem as suas ideias e de campanhas de ódio, movida pela “imprensa de esquerda que se nomeou juíza, jurada e procuradora” e que pretende o seu “assassínio”.

Ao apresentar-se como vítima de uma “máquina de ódio” apenas pelas ideias que defende, Scruton parece não dar-se conta de que a liberdade de expressão, que tanto preza e de que se apresenta como paladino, funciona assim: no espaço público de um país democrático, cada um é livre de dizer o que pensa, por mais polémico, heterodoxo, descabelado, injusto, parcial, incongruente, falacioso e ao arrepio do pensamento e do gosto dominante (ou do “bom gosto”) que seja, desde que não entre no domínio da calúnia ou da incitação à violência, excepções que estão devidamente contempladas na lei. Em contrapartida, tem de aceitar que quem discorda das suas asserções lhe responda e que a intensidade e natureza das respostas seja proporcional à heterodoxia, veemência e mordacidade das ditas asserções. Quem perfilha convicções não-maioritárias e as assume publicamente em tom desafiador (ou até acintoso) precisa de possuir estofo para suportar as reacções, caso contrário melhor será que escreva sobre gerânios ou apicultura.

Como reza uma frase atribuída ao presidente americano Harry S. Truman, “quem não aguenta o calor, deve sair da cozinha” e este conselho é válido para radicais em qualquer ponto do espectro político – como seja, recorrendo a um exemplo recente da realidade portuguesa, o Partido Comunista Português que reagiu à indignação (legítima) suscitada pelas suas posições públicas (legítimas) perante a invasão da Ucrânia pela Rússia, arvorando-se em vítima do “pensamento único” e de instintos censórios e persecutórios, chegando alguns militantes e colunistas afectos ao PCP a falar de tentativa de “irradiação social” e a aventar que se pretendia remeter o partido à clandestinidade. Os radicais de antanho soíam ser tenazes e coriáceos e estavam dispostos a arrostar com saraivadas de remoques e vitupérios em nome das suas convicções, mas os radicais de hoje são umas florzinhas de estufa, que rotulam a refutação, no espaço público, das suas ideias e posições como “perseguição pidesca” ou “cultura de cancelamento” (consoante estas “vítimas” se situem na esquerda ou na direita do eixo ideológico, respectivamente).

O que é mais descabido nas queixas recorrentes de Scruton em relação às perseguições e “cancelamentos” de que foi vítima por causa do seu ideário conservador, é que elas dão ideia de que viveu na Venezuela ou em Cuba e não num país democrático da Europa Ocidental que, na quarentena de anos (1980-2019) a que dizem respeito estes artigos, foi governado pelo Partido Conservador durante 2/3 do tempo (26 anos, correspondentes às lideranças de Margaret Thatcher, John Major, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson) e por uma versão “suave” (“Terceira Via”) do Partido Trabalhista (os 13 anos de Tony Blair e Gordon Brown). Para mais, entre 2004 e 2009, enquanto Blair e Brown governavam o Reino Unido, Scruton viveu nos EUA, numa altura em que era presidente George W. Bush, o que significa que durante estes 39 anos só foi “oprimido” por governos “esquerdistas” durante oito anos.

Mas Scruton está postado em posar como um mártir da luta pelos valores conservadores, pelo que descarta estes factos e faz questão de realçar que o facto de ter sido, durante 18 anos, editor da revista conservadora The Salisbury Review teve “um custo enorme para a minha carreira intelectual”. A auto-comiseração de Scruton parece sobrepor-se à sua celebrada inteligência…

Roger Scruton, 2015

“Um pobre pária”

A estratégia de vitimização de Scruton passa também por se apresentar como “um pária pobre” (pg. 23) e como “muito pobre” (pg. 24) e de sugerir que as campanhas de “calúnias” movidas contra si prejudicaram seriamente as suas fontes de rendimentos. Recorde-se que, embora vindo de família de classe média, Scruton se licenciou e doutorou em Cambridge, deu aulas em prestigiadas universidades do Reino Unido e EUA, colaborou regularmente na imprensa de referência anglófona (The Times, The Guardian, The Daily Telegraph, Daily Mail, The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Spectator, Forbes, The New Statesman), publicou meia centena de livros com apreciável difusão e traduzidos em dezenas de línguas, compôs duas óperas (sobre libretos seus), escreveu e apresentou um documentário para a BBC e foi constantemente solicitado para fazer palestras por conservadores de todo o mundo. Para “pária” não está nada mal…

Em 2016 foi agraciado com o título de “Sir”, uma “coisa surpreendente e maravilhosa” que lhe suscitou, num artigo no The Spectator, um acesso de gabarolice, apimentado com snobismo, elitismo e reaccionarismo q.b.: “os títulos devem ser preferidos à riqueza como marca de distinção […] Um título herdado santifica uma família e o seu antigo território”. Aos críticos da nobreza hereditária, Scruton contrapõe (falaciosamente) que a alternativa a esta são “as obsessões mesquinhas da cultura da ‘celebridade’, a idolatria americana da riqueza ou o culto do poder da máfia russa”.

A esta aura de prestígio correspondeu um “trem de vida” muito confortável: por exemplo, em 1993 comprou a Sunday Hill Farm, em Brinkworth, no Wiltshire, uma casa senhorial com 250 anos rodeada por 14 hectares de terrenos agrícolas (depois ampliados para 40 hectares).

Scruton e a esposa brincam aos pobrezinhos na Sunday Hill Farm

Em 2004, Scruton adquiriu a mansão Montpelier, em Sperryville, na Virginia, um edifício (uma “plantation house”) classificado no Registo Nacional de Sítios Históricos dos EUA, e fez dela a sua residência principal (embora sem se desfazer da Sunday Hill Farm), até que em 2009 regressou definitivamente ao Reino Unido.

Montpelier Plantation House, a casa de Scruton nos EUA

Scruton foi um “connoisseur” de vinhos (assinou uma coluna sobre o tema na The New Statesman, entre 2001 e 2009) e, durante a maior parte da sua vida adulta, foi um praticante regular e entusiástico da caça à raposa – dois hobbies típicos dos desvalidos que vivem na base da pirâmide social. A paixão de Scruton pela caça à raposa era tal que o banimento desta na Grã-Bretanha, em 2004, terá sido uma das razões para que decidisse “exilar-se” nos EUA. A sarcástica visão que Oscar Wilde tinha este “desporto” – “Cavalheiros rurais ingleses galopando atrás de uma raposa: o inqualificável na perseguição do incomestível” inclui dois adjectivos que se aplicam aos textos de auto-glorificação e vitimização de Scruton: inqualificáveis e incomestíveis.

“Fox hunting: Full cry”, gravura de 1828 por Charles Bentley

O herói dos “democratas iliberais”

Se Scruton é detestado e “cancelado” pelos movimentos woke, por feministas e pela esquerda em geral, não pode queixar-se de falta de admiradores. Num texto em que inventaria os eventos principais da sua vida em 2019, mostra-se muito ufano por o Governo polaco o ter considerado “merecedor da sua Ordem de Mérito, devidamente conferida pelo Presidente”. Vale a pena recordar que a Polónia era então (como hoje) governada pelo partido populista PiS (Prawo i Spradwiedliwość = Lei e Justiça), que professa uma ideologia nacionalista e ultra-conservadora, defensora dos valores tradicionais e que se aproxima da extrema direita; esta ideologia é tão legítima como qualquer outra, mas o mesmo não pode dizer-se do facto de o PiS, desde que venceu as eleições de 2015, ter vindo a tomar medidas que visam a imposição dessa ideologia a toda a sociedade polaca e a perpetuação do partido no poder (nomeadamente através da supressão da independência do poder judicial). Compreende-se o apreço do PiS por Scruton, uma vez que, logo em 2009, no artigo “A chama que foi extinta pela liberdade”, o filósofo se indignava por a União Europeia ter imposto à Polónia legislação “que insiste em cláusulas de ‘não-discriminação’ e num ror de ‘direitos humanos’ orientados por uma agenda incompatível com os princípios fundamentais da fé católica”, como se a Polónia, quando aderiu voluntariamente à UE, não estivesse a par dos valores e da legislação da UE.

Jaroslaw Kaczynski, líder do PiS, ex-primeiro ministro (2006-07) e ex-vice-primeiro ministro (2020-22). Mesmo quando não desempenha qualquer cargo governamental, o ultra-conservador Jaroslaw Kaczynski tem sido a figura mais influente da política polaca dos últimos anos

No mesmo artigo, escreve Scruton que, “por motivos que não consigo perceber, tenho um clube de fãs no Brasil, e finalmente concordei em aparecer lá para falar sobre o sentido da vida”, e mostra-se encantado por ter feito “palestras para multidões de jovens, todos aparentemente dedicados à tarefa de salvar a civilização ocidental no ponto mais distante aonde ela chegou, que vem a ser o Brasil”. Sendo Scruton um homem reconhecidamente inteligentíssimo, o que o impedirá de perceber que a sua popularidade no Brasil estará associada ao facto de o país ser governado por Jair Bolsonaro, em cuja eleição jogaram papel decisivo movimentos ultra-conservadores que partilham com Scruton a defesa da família, das hierarquias sociais e de outros valores tradicionais? Será que não foi capaz de perceber de que estrato socio-económico provieram os jovens brasileiros consagrados a “salvar a civilização ocidental” que acorreram às suas palestras?

O clube brasileiro de fãs inclui o próprio Bolsonaro, que fez questão de assinalar o falecimento de Scruton, em Janeiro de 2020, na sua conta de Twitter: “Com grande pesar recebi a notícia da morte do filósofo britânico Roger Scruton. Seus livros estão entre os mais lidos e vêm contribuindo para a conscientização [sic] de muitos sobre a importância das nossas tradições e da nossa civilização” (numa infortunada coincidência, um ano depois, faleceria outro dos faróis ideológicos de Bolsonaro, o “filósofo”/astrólogo Olavo de Carvalho).

O mais estranho nesse artigo de 2019, é que Scruton não mencione outra Ordem de Mérito outorgada por outro Estado da Europa de Leste controlado por um partido nacionalista, ultra-conservador e populista, que se aproxima, pouco a pouco, da autocracia – ou da “democracia iliberal”, como gosta de dizer Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que, em Dezembro 2019, se deslocou a Londres para agraciar Scruton com a dita Ordem de Mérito, como reconhecimento por Scruton “ter alertado para a ameaça da imigração ilegal e ter defendido a Hungria de críticas injustas”.

“Big in Hungary”: O primeiro estabelecimento de uma cadeia húngara de cafetarias que homenageia Roger Scruton abriu portas em 2021, perto do edifício do Parlamento, em Budapeste. A cadeia é financiada por aliados de Viktor Orbán e a cafetaria de Budapeste dá a ver uma apreciável colecção de livros e peças pessoais (memorabilia) de Scruton, cedidos pela sua viúva

Em defesa do indefensável

Nem todo o ostracismo – no sentido figurado do termo, não no sentido original grego – resulta de “campanhas de ódio”, às vezes a “vítima” do ostracismo é alguém com opiniões tão contrárias à corrente (e que as expressa de forma tão emproada e pertinaz) que é natural que não receba muitos convites para “festas”. Scruton não se limitou a defender ideias genericamente conservadoras – o que é perfeitamente legítimo –, fez questão de defender ou até de enaltecer figuras, regimes e instituições nada recomendáveis.

O mais surpreendente dos favoritos de Scruton é Joseph McCarthy, que é louvado no artigo “McCarthy tinha razão quanto à ameaça vermelha” (1990). O senador Joseph McCarthy (1908-1957) foi um dos principais instigadores do “Second Red Scare”, nome por que é conhecido nos EUA o clima de histeria anti-comunista que se viveu na viragem dos anos 40-50; o senador republicano não só era um fanático como era destituído de escrúpulos e não hesitou em intrigar, mentir, difamar e ameaçar, de forma a obter provas e confissões que confirmassem a sua visão de que os EUA estavam à beira de sucumbir a uma mega-conspiração comunista. No seu delírio conspirativo, McCarthy via espiões e sabotadores soviéticos debaixo de cada pedra e lobrigava infiltrados comunistas em todos os níveis do Governo e das Forças Armadas dos EUA e na indústria cinematográfica de Hollywood e entregou-se à sua perseguição com tal sanha que exorbitou largamente a legislação e os poderes que lhe estavam atribuídos na Sub-Comissão Permanente de Investigações do Senado, acabando por cair em desgraça e ser alvo de uma censura formal pelo Senado, em Dezembro de 1954, data que pode ser vista como o ponto final na “caça às bruxas” capitaneada por McCarthy.

Joseph McCarthy, 1954

Uma coisa é ser-se anti-comunista, outra bem diversa é querer fazer de uma das figuras mais tenebrosas da história dos EUA um herói, não hesitando para isso em recorrer aos artifícios retóricos mais rasteiros e a tácticas revisionistas similares às do stalinismo. No seu afã de reabilitar McCarthy, Scruton escreve: “O facto, porém, é que McCarthy tinha razão. Talvez tenha exagerado; talvez não fosse necessário apontar o dedo tão rapidamente nem em tantas direcções. Mas o coitado estava exasperado; ele tinha enfrentado a maior conspiração criminosa que o mundo jamais conhecera, e encontrava-se praticamente desarmado perante o secretismo e a impostura pelos quais ele operava o seu sinistro encantamento”. Aos olhos de Scruton, McCarthy foi, como ele, um honesto paladino dos valores conservadores, cuja única falta foi um ligeiro excesso de zelo.

9 de Junho de 1954: McCarthy (de pé, à direita) interroga o advogado Joseph N. Welch, durante uma das sessões das Army-McCarthy Hearings

“Em memória do Irão” (1984) faz um branqueamento do regime do Xá Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), que reinou entre 1941 e 1979. É indiscutível que a teocracia xiita que resultou da Revolução Iraniana de 1979 é um regime iníquo (continua a sê-lo, 38 anos depois de Scruton ter escrito este artigo), mas o reinado do último Xá esteve longe de ser exemplar e aquilo que Scruton denomina de “histérica campanha de propaganda” e “relatos sinistros da imprensa [ocidental] sobre a corrupção, a opressão policial, a decadência palaciana, a crise constitucional” do regime do Xá não foram ficções urdidas por jornalistas e intelectuais de esquerda ocidentais. O regime do Xá estava, efectivamente, minado pela corrupção (em que estavam envolvidos membros da casa real), as eleições estavam longe de ser democráticas e a liberdade de expressão era limitada. Também não foi uma invenção que a monarquia iraniana vivia num luxo obsceno: o Xá possuía fabulosas colecções de automóveis “vintage”, aviões e relógios e o banquete de quatro dias que organizou em Persépolis em 1971, no contexto das grandiosas comemorações dos 2500 anos do Império Persa, entrou para a História como a mais dispendiosa festa de todos os tempos, custando 600 milhões de dólares – 4500 milhões em termos actuais.

Persépolis, Outubro de 1971: Um aspecto da festa mais cara da História

Quando, em 1978, as manifestações e revoltas tomaram conta das ruas iranianas, o Xá prometeu eleições livres, uma luta mais eficaz contra a corrupção e um afrouxamento da censura, mas já era demasiado tarde para conter o descontentamento com a sua governação que tinha vindo a acumular-se durante décadas, e em Janeiro de 1979 o Xá foi forçado a exilar-se.

Scruton afirma que “o Xá era um autocrata”, mas não um tirano e presidia “a um parlamento representativo, a um poder judicial independente, até mesmo a uma imprensa livre e a uma universidade autónoma”, sendo a autocracia “o meio para a criação e protecção dessas instituições”. Assim sendo, conclui, “a monarquia limitada é a melhor forma de governo para o Irão, que só pode ser salvo pela restauração do sucessor legítimo do Xá”.

Scruton esquece-se de mencionar que o destino do Irão poderia ter sido mais democrático e livre, não fosse os EUA e a Grã-Bretanha terem, em 1953, com o fito de proteger os interesses das suas companhias petrolíferas, urdido um golpe de estado que derrubou o primeiro ministro Mohammad Mosaddegh e teve o apoio dos ayatollah, a quem desagradavam profundamente as reformas secularizantes e progressistas promovidas por Mosaddegh (ver capítulo “Irão, 1953” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

Manifestação pró-Mosaddegh, Teerão, 1953

Fumos tóxicos

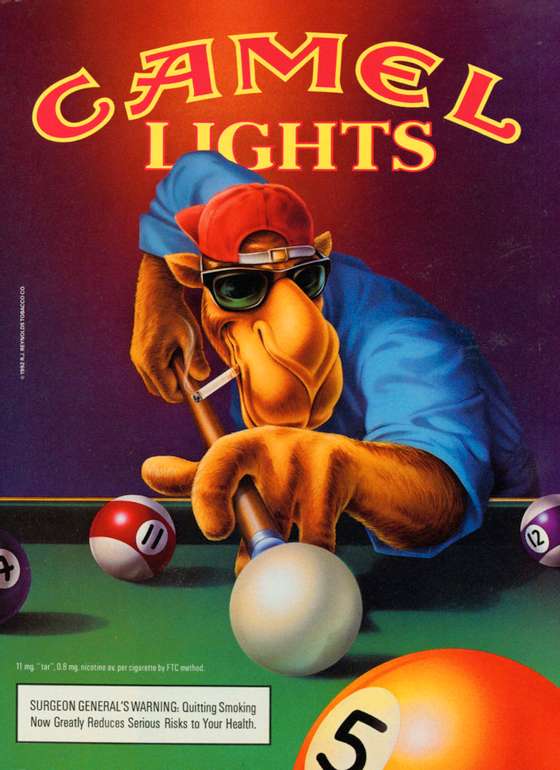

O artigo desta compilação que é mais revelador da personalidade de Scruton é “Fumo sem fogo” (2002), em que ele se defende, em tom ultrajado, dos ataques de que, por essa altura, foi alvo na imprensa britânica quando se descobriu que era pago, desde 1999, pela tabaqueira Japan Tobacco International (JTI) a fim de “que a ajudássemos com a imagem pública da empresa” (Scruton). Com efeito, a JTI precisa muito de melhorar a sua imagem pública, pois, embora tenha sido criada em 1999, está associada a uma história antiga e macabra: a empresa é a divisão internacional da Japan Tobacco e foi criada para servir de “envelope” à R.J. Reynolds, adquirida em 1999 pelo grupo japonês. A R.J. Reynolds é uma das mais antigas e poderosas empresas do ramo, fundada em 1875 na Carolina do Norte e detentora de dezenas de marcas de tabaco, como Camel, Kent, Lucky Strike, Newport e Pall Mall. A R.J. Reynolds sabia, pelo menos desde 1953, que o tabaco tinha efeito cancerígeno (na verdade, esse vínculo tinha sido revelado por cientistas alemães logo na década de 1920), mas ocultou o facto do público; em 1994, o seu CEO declarou, numa sessão perante o Congresso, desconhecer que a nicotina era viciante; e em 2002, já depois de ter sido comprada pela JTI e de esta ter contratado Scruton, a R.J. Reynolds foi multada em 15 milhões de dólares por distribuir gratuitamente cigarros em eventos com crianças e em 20 milhões de dólares por ter infringido o acordo assinado em 1998 pelas autoridades americanas e pelas tabaqueiras operando no país e que impunha que a publicidade a tabaco deixasse de tomar os jovens como público-alvo.

Fumando e jogando gamão, por Dirck Hals (1591-1656)

Scruton nada diz sobre os antecedentes e práticas da JTI/R.J. Reynolds e queixa-se de que “o tabaco foi demonizado pelos meios de comunicação, ostracizado pelo governos […] e eleito como alvo pela indústria do ódio” – ou seja, tenta convencer o leitor de que uma indústria que tem um historial de logro e encobrimento e cujas receitas provêm de um produto que causa oito milhões de mortes por ano é, afinal, uma vítima. A outra vítima é, claro, o próprio Scruton, “um conhecido bode expiatório conservador” e um “pária pobre”, a quem a “indústria do ódio” tomou como alvo, pelo simples facto de ter assinado um “acordo de consultoria” com a JTI, não “para defender os produtos do nosso cliente nem negar os seus defeitos evidentes, mas organizar conferências, seminários e almoços, nos quais problemas relevantes para o seu estatuto social e político pudessem ser discutidos de uma forma aberta” e “editar, publicar e distribuir um ‘Resumo’ [The Risk of Freedom Briefing], reunindo informações e argumentos relevantes quanto a risco, responsabilidade e liberdade económica”.

A estrela do baseball Joe DiMaggio num anúncio aos cigarros Camel (uma das marcas da R.J. Reynolds), em 1941, numa época em que o tabaco ainda não tinha sido “demonizado pelos meios de comunicação” e até era associado na publicidade a desempenhos atléticos do mais alto nível

Fumar e fazer a apologia do tabagismo fazem parte das liberdades de cada indivíduo, embora seja perturbador ver um grande pensador aproveitar-se da sua aura de prestígio, dos seus recursos retóricos, das suas conexões de alto nível e do seu acesso privilegiado ao espaço mediático para incitar as massas a entregarem-se a uma forma de toxicodependência com comprovados efeitos nocivos sobre a saúde. Afinal, fazer a apologia do tabagismo não é um acto tão anódino como fazer a apologia da aquariofilia, do esperanto ou da cerimónia japonesa do chá – não é por acaso que a publicidade a tabaco e o consumo de tabaco em espaços públicos estão, no mundo civilizado, sujeitos a normas tão restritivas.

A situação ganha contornos mais comprometedores quando se considera que Scruton consagrou o seu tempo e talento à apologia do tabaco, não por sua livre e espontânea vontade, como desinteressado defensor das liberdades individuais, mas porque a indústria do tabaco lhe encomendou tal tarefa.

O caso agrava-se ainda mais quando se atende a que Scruton não revelou que a sua campanha de promoção do tabagismo era financiada pela indústria de tabaco, o que só foi tornado público em 2002, através de uma investigação do jornal The Guardian, que também apurou que, para lá de “conferências, seminários e almoços” e o boletim The Risk of Freedom Briefing, as atribuições de Scruton na campanha também tinham vindo a incluir a publicação de artigos pró-tabaco nos jornais e revistas de referência em que colaborava regularmente e até de ter redigido um artigo em que criticava a Organização Mundial de Saúde por tentar fazer aprovar normas restritivas do tabagismo a nível internacional, o que Scruton considerou uma intromissão ilegítima na política interna de cada país, sobrepondo-se ao poder dos legisladores democraticamente eleitos (ou seja, Scruton vê o empenho da OMS em promover a saúde no mundo como um atentado à democracia). O The Guardian teve, inclusive, acesso a um e-mail enviado pela esposa de Scruton à JTI em que propunha um aumento da avença mensal de 4500 para 5500 libras, em troca da “colocação de um artigo a cada dois meses”, distribuídos pelo The Economist, Financial Times, The Independent, The Wall Street Journal, Spectator, Telegraph e New Statesman – um elemento extremamente comprometedor que Scruton omite na sua versão dos eventos.

Quando este caso foi tornado público, algumas publicações e instituições com que Scruton colaborava cortaram ou afrouxaram a ligação a Scruton, o que o distinto filósofo aproveitou para se apresentar como vítima da “atmosfera dominante do politicamente correcto”.

Scruton alegou que 1) nunca escondeu a sua conexão à JTI – uma sonsice rasteira: uma vez que era seu dever moral publicitar a conexão, não o ter feito equivale a tê-la escondido – e, por outro lado (e paradoxalmente), que 2) nunca publicitou directamente produtos do seu cliente – digamos que seria impensável que um distinto gentleman com Ph.D. conferido pela Universidade de Cambridge se rebaixasse a protagonizar um ordinário spot televisivo, contracenando com Joe Camel, mas, se o fizesse, ao menos, estaria a ser honesto.

A personagem Joe Camel, um dromedário “cool”, foi usada entre 1988 e 1997 pela R.J. Reynolds numa campanha maciça dirigida a jovens e que associava o tabagismo a uma vida de ócio, divertimento, luxo e glamour

Scruton, que vê o seu trabalho a soldo da JTI como a promoção da “discussão de matérias que outros desejam votar ao silêncio” (aqui temos mais uma vez Scruton no seu papel favorito, o de Cavaleiro Branco da Liberdade), vai ao ponto de argumentar que não vira necessidade de fazer preceder a sua campanha pró-tabaco de uma declaração de interesse, porque esta cancelaria “totalmente o efeito de seja o que for que digamos”. Aparentemente, Scruton não se dá conta de que, se uma declaração de interesse invalida totalmente um discurso, é porque o interesse e o discurso são completamente incompatíveis. A atitude dissimulada de Scruton neste caso acaba por lançar sobre toda a sua intervenção no espaço público uma suspeita genérica: será que outras posições suas, enquanto filósofo e figura pública, não terão também sido encomendadas, à sorrelfa, por empresas e grupos de interesse?

É assaz curiosa a argumentação de Scruton de que ser um avençado encoberto da indústria tabaqueira a fim de promover o tabagismo em termos genéricos nada tem de errado, como se existisse, em termos morais, uma diferença entre incentivar a que mais pessoas morram de cancro fumando Camel Lights e incentivar a que mais pessoas morram de cancro fumando uma combinação aleatória de marcas de cigarros. O título do The Guardian que deixou Scruton abespinhado – “Scruton em trama mediática para vender cigarros” – é, em termos práticos, verdadeiro e apropriado, e o facto de o financiamento pela JTI ter sido ocultado justifica plenamente o uso do substantivo “trama” (ou até de “tramóia”).

Se o arranjo que Scruton fez com a JTI foi moralmente repreensível, a argumentação retorcida e capciosa que urdiu para se justificar é repugnante e sugere que Scruton se julga acima do comum dos mortais. Cambridge e Oxford têm gerado legiões de mentes brilhantes, mas também fomentam nalguns espíritos uma atitude sobranceira e petulante e a convicção de pertença a uma casta privilegiada, que se arroga o direito de ajustar as regras da sociedade aos seus interesses, conveniências e caprichos – uma postura que é frequente entre as elites britânicas e que tem pautado a carreira do oxoniano Boris Johnson, que não por coincidência, é outro entusiasta da caça à raposa, que classificou o banimento deste “desporto” como “brutal e sem sentido” e incitou os caçadores a desobedecer à lei.

O filósofo e colunista Mark Dooley, responsável pela compilação em apreço, autor de Roger Scruton: The philosopher of Dover Beach (2009) e Why be a catholic? (2011) e compilador de The Roger Scruton Reader (2009), está, provavelmente, tão embevecido com Scruton que não se deu conta de que alguns dos artigos que seleccionou para Contra a corrente, em vez de testemunharem a profundidade de pensamento e a nobreza de carácter de Scruton, revelam uma personalidade detestável. E, ao ter escolhido colocar “Fumo sem fogo” como 2.º artigo da compilação, faz com que este assombre todo o livro e que, de cada vez que Scruton enverga a armadura reluzente de campeão dos mais elevados padrões morais, o leitor esboce um esgar sarcástico.