Queria ir para Itália, mas quando concorreu a uma bolsa de estudos para estudar fora dos Estados Unidos sugeriram-lhe Portugal. “Portugal?! Porque é que eu haveria de querer ir para lá? É um país governado por um ditador?” A verdade é que Neal Slavin, um reputado fotógrafo e realizador americano conhecido pelas fotografias de grupo, as longas-metragens e os filmes de publicidade, acabou por vir para cá em 1968 e foi um dos únicos fotógrafos estrangeiros a captar a imagem do Portugal desse tempo. Enquanto não percebeu a saudade, odiou o fado. Hoje adora. Quase 50 anos depois, regressou disposto a rodar um filme, a repetir fotografias e a perceber se a alma portuguesa continua igual. “Saudade”, que conta com entrevistas a Carlos do Carmo e Mariza — que canta a capella — estreia-se para o ano com um nome de peso na equipa: Tariq Anwar, que editou “Beleza Americana” e “O Discurso do Rei”.

Quando é que percebeu que queria ser fotógrafo profissional?

Estava a estudar Artes na Universidade, não sei que idade teria, talvez 19, 20 anos. O meu irmão e a minha irmã compraram-me uma máquina fotográfica e comecei a usá-la nessa altura. Apaixonei-me por ela.

Até então pensava que ia ser o quê? Pintor?

Designer gráfico. Pensei que ia trabalhar em publicidade. A minha mãe ficou muito desiludida comigo e irritada por os meus irmãos me terem oferecido a máquina. Ela pensava que eu ia ser criativo de publicidade, mas a fotografia apoderou-se da minha vida. Tudo aquilo que eu conseguia fazer era comer, beber e dormir com a fotografia. Faltava às aulas na faculdade para fotografar.

O que é que a fotografia tinha de tão especial?

Não sei, eu adorava o processo de tirar fotografias. Preenchia alguma coisa em mim que o trabalho de designer gráfico, a pintura e o desenho não eram capazes de satisfazer. Eu desenhava desde os dois ou três anos. Os meus amigos chamavam-me “o artista” e cresci assim. Sempre estudei artes, desenhei e pintei. Continuo a desenhar até hoje. Desenhar é uma parte extraordinariamente importante da minha vida.

O que é que desenha?

Pessoas. Sento-me em cafés, no metro e ou fotografo ou desenho.

Desenha quando está aborrecido?

Não, às vezes limito-me a ficar aborrecido. Saio de propósito para desenhar. Às vezes, faço-o num guardanapo. Desenho objetos que conheço, que são sempre pessoas. Não me interesso por paisagens, nem pelo mar. Tentei, mas sou um desastre. Bom, talvez não seja um desastre, mas há quem o faça melhor do que eu. E, se é para não conseguir fazê-lo realmente bem, então não me interessa. No entanto, gosto de fotografias de paisagens ou do mar se forem feitas por um bom artistas. Por exemplo, as paisagens de Edward Hopper são extraordinárias, as de Edward Weston são comoventes. Eliot Porter é um dos meus fotógrafos de paisagens preferido, mas eu gravito à volta das pessoas como August Sander, Dianne Arbus, Cartier-Bresson. São as fotografias de pessoas que mexem comigo.

Estudou em Nova Iorque. Quais foram as primeiras coisas que fotografou?

Pessoas, pombos, qualquer coisa que mexesse. Limitava-me a ir para a rua, deambulava e fotografava gente. Quando vim pela primeira vez à Europa, foi uma explosão. Mudou totalmente a minha vida.

Nessa altura, a fotografia era vista como verdadeira forma de arte?

Não, a pergunta estúpida que se fazia era: “A fotografia é arte?” E essa questão andou à nossa volta durante muito tempo, estupidamente. Isso afetou-me no sentido em que eu estava em vias de me tornar um criativo de publicidade, designer gráfico e ter uma carreira lucrativa. Pouco me importava se o design gráfico era ou não arte. E depois dediquei-me à fotografia. Nem sequer pensei nesse assunto, mas quando a pergunta surgiu no início dos anos 70, pensei que não queria trabalhar numa área que não era considerada uma arte. Mas não tive grande escolha.

Foi como se a fotografia o tivesse raptado.

Fui completamente raptado pela fotografia. Se desistisse dela, sentir-me-ia vazio. Ficaria muito desiludido. Tudo o resto me parecia sensaborão.

Quanto tempo demorou a dominar a técnica?

A vida inteira. A beleza de tudo isto é que nunca deixamos de aprender. Sabemos a diferença entre F8, F6 e F11 [nível de abertura da lente de uma máquina fotográfica que permite maior ou menor entrada de luz] e parece muito fácil. Só que o conhecimento vem com o tempo. Não basta saber as aberturas, é preciso pô-las em prática, tirar uma fotografia em F4 e ficar a pensar que se devia ter feito a imagem em F11. Os alunos perguntam-me muitas vezes qual é a abertura que eu recomendo. E eu pergunto-lhes: “A tua fotografia é sobre o quê?” A única forma de aprender é sair, fotografar e errar. E eu errei muito.

Neal Slavin, fotografado em Lisboa

Nessa altura, só havia película, não havia máquinas digitais…

Sim, ao fim de muito tempo, finalmente percebi algumas coisas sobre a melhor forma de trabalhar com a película. Depois passei 10 anos a trabalhar como realizador de anúncios publicitários e de filmes. Quando voltei, pensei que estava tudo como era. Mas o mundo tinha mudado. De repente, estávamos na era da fotografia digital. E eu tinha de novo muito que aprender.

Mas isso só aconteceu muito tempo depois de começar a fotografar…

Os livros sobre Portugal foram feitos em 1968. Ou seja, eu recebi a primeira máquina em 1962 e foi aí que comecei.

Porquê Portugal?

Pedi uma bolsa Fullbright. Fui ao Institute of International Education e disse: “Quero ir para Itália. Como é que posso concorrer a uma bolsa?” Eu tinha 27 anos e eles disseram-me: “Não vá para Itália, há milhares de pessoas a fazer esse pedido. Qual é o interesse? Nunca vai conseguir… E se fosse para Portugal?” Olhei para eles e disse: “Portugal?! Porque razão havia eu de querer ir para Portugal? É um país governado por um ditador.”

O que é que sabia sobre o país?

Apenas o básico. E aquilo não fazia qualquer sentido. Eu preferia ir para França, Itália, qualquer sítio. Mas eles insistiram: “Vá para casa, pesquise e veja se há alguma coisa que lhe interesse.” Foi o que fiz. Descobri que Portugal era o ponto mais a Oeste onde os romanos tinham chegado e que cá havia ruínas muito importantes, porque Lisboa tinha uma cidade relevante nesse tempo, Olisipo. Sou apaixonado por Arqueologia. Para mim, as ruínas são como desenhos. Nunca estão acabados. Quando descobri isto, investiguei mais e fiquei fascinado. Concorri e ganhei. Vim para cá com a intenção de trabalhar numa escavação. Não sei como conheci o Jorge de Alarcão, mas ficámos amigos e trabalhámos juntos em Conímbriga. Foi lá que fiz grande parte do meu trabalho. Só que eu adoro fotografar pessoas, ninguém me detém. E eu queria fotografá-las, mas não sabia como, não conhecia nada. Ainda por cima, não era suposto fazê-lo, especialmente se se mostrasse qualquer forma de pobreza. Mas eu tinha 27 anos. Queria lá saber!

Nunca teve problemas com a polícia?

Só uma vez. Já lá vamos.

Para alguém que vinha da América, Portugal parecia demasiado antiquado?

Não sabia o que pensar. Pousei a máquina e durante um mês deambulei pelas ruas a absorver o que se passava, como se fosse um repórter de imagem. E lembro-me de sentir qualquer coisa. Não sou uma pessoa muito dada à política, embora me preocupe muito com as questões sociais. Mas não pensava muito em Salazar. As pessoas pareciam-me caladas, introvertidas… Depois aprendi umas coisas sobre a saudade. E pensei: “Uau… Isto é interessante. Bate certo com aquilo que estou a sentir”. A pouco e pouco fui absorvendo isso. Nessa altura, eu odiava fado. Não era só não gostar: achava que era a música mais estúpida que eu já tinha ouvido. Quando descobri o que era a saudade, também percebi o fado e que eles andavam de mãos dadas. Foi só nessa altura que decidi levar a câmara para a rua. Estranhamente, as pessoas deixavam-me fotografá-las. Cinquenta anos depois, estou de volta e encontro resistências que não tive nessa altura. Estabeleci uma relação incrível com as pessoas.

Quais foram as primeiras imagens que fez?

Não me lembro exatamente, lancei-me ao que aparecesse. Uma vez ia a passar por uma viela estreita e vi um joalheiro a trabalhar. Comecei a fotografá-lo e uma mulher, do outro lado da rua, gritou para o avisar. É preciso perceber que em 1968 não havia muitos turistas e muito menos fotógrafos a percorrer as ruas à procura de imagens. Isso não era encorajado. E, por isso, ela avisou-o. No momento em que ele levantou os olhos, eu carreguei no botão. A minha mão vê-se refletida na imagem. Eu trazia sempre a máquina comigo.

É mesmo verdade que Lisboa tem uma luz especial?

Tem uma luz inacreditável. Quando vim para Portugal, disseram-me que chovia muito. E até chovia. Mas, pelo menos 15 minutos por dia, sobretudo à tarde, o céu abria, as nuvens afastavam-se, o sol brilhava por entre elas e aparecia a luz mais gloriosa que eu já tinha visto. Era incrível.

Onde é que vivia?

Em Lisboa, na rua Rodrigues Sampaio. Já lá fui desta vez fotografar o edifício. Seja como for, fotografei por todo o lado, até nos comboios. E só fui incomodado pela polícia uma vez. Recebi uma chamada da Embaixada Americana a avisar que ia haver uma manifestação contra a Guerra do Vietname. Eu era próximo do adido cultural, que me chamou. E eu disse: “Não pode haver uma manifestação, é ilegal!” E ele: “Vem para cá. Vai mesmo haver.” A única vez que me mandaram parar foi ali. Apareceu um soldado, agarrou na minha máquina, abriu-a, tirou o filme, mandou-o para o chão e disse: “Nada de fotografias!” Por sorte, devolveu-me a câmara e não me prendeu.

Pensou que ia ser preso?

Foi um pouco assustador. O clima era de grande tensão: estavam lá a Polícia e a PIDE. Aquilo que mais me impressionava eram os estudantes. Se alguém fosse apanhado numa manifestação, a família caía em desgraça, era expulso da universidade.

Em 1968 aconteceram importantes greves académicas. Assistiu?

Andava sempre de um lado para o outro. Não tenho uma memória assim tão vívida. Estava envolvido na questão da alma do país, não sou um fotógrafo político. Passei algum tempo no Sul da América, em 1968. Fotografei pessoas que tinham sido afetadas pelo Movimento dos Direitos Civis, mas não o próprio Movimento dos Direitos Civis, por exemplo. O mesmo aconteceu aqui. Queria entender a saudade, a solidão, a melancolia, a inibição das pessoas. Para onde quer que eu apontasse a câmara, era isso que eu registava. Fiz qualquer coisa como 12 mil negativos quando cá estive e imprimi dois mil.

A bolsa chegava para tantas impressões?

A bolsa nunca me deu dinheiro suficiente. Um fotógrafo está sempre a comprar material. Uma vez fui aos escritórios da TAP e perguntei se precisavam de um fotógrafo. Eles fizeram um acordo comigo: pediram-me para fotografar o primeiro avião da TAP que aterrava no Aeroporto de Lisboa em cada manhã. Ao nascer do sol, a cada mês e meio, lá ia eu. Pagavam-me 1000 escudos na altura, 35 dólares. Eu dava-lhes as minhas fotografias todas por 35 dólares. Mas eu queria lá saber. Usavam as imagens para campanhas publicitárias. Agora a TAP tornou-se parceira do projeto do filme.

Houve algum sítio do país onde encontrasse gente com marcas mais profundas desses traços?

Não sei. Eu fotografei por todo o país, no Algarve, no Porto, em Coimbra. Nessa altura, o país era muito mais homogéneo do que hoje. Foi preciso um grupo homogéneo de pessoas para coordenar a revolução. Agora parece-me mais dividido. Lisboa está muito mais diferente do Porto…

O que é que fez depois de acabar o livro sobre Portugal?

Passei à fotografia a cores. A minha reputação não se deve às fotografias sobre Portugal, mas pelos trabalhos a cores, com grupos e esse tipo de coisas. Há uns cinco meses fiz uma galeria online com as fotografias de Portugal para colecionadores. Hoje são todos retratos antigos e foram captados no último ano de Salazar. De repente, aquelas imagens representam essa cápsula de tempo. Mostrei-as ao meu galerista e ele disse-me: “Sabes, Neal, tens aqui um filme.” E eu: “De que é que estás a falar?” Ele: “A única coisa que tens a fazer é voltar a Portugal e filmar entrevistas com pessoas que viveram nessa época para falar disso.” Durante dois ou três meses não fiz nada…

Deixou a ideia em banho-maria.

Totalmente. Depois mostrei aquele trabalho a um grande amigo que faz edição de filmes e ele disse-me: “Nunca vi isto, Neal. Adoro estas fotografias. Se fizeres o filme, edito-to.” É um editor de primeira classe, foi ele que editou o “Beleza Americana” e “O Discurso do Rei”, por exemplo. E eu disse: “Tariq [Anwar], se tu editares eu faço o filme.” Depois, a Anita Burkhart disse que produzia. Graças a ela chegaram o resto dos elementos. Estivemos cá quatro dias em pré-produção, voltámos quatro dias depois, e rodámos durante 24 dias. Ou seja: todo o filme foi feito em dois meses. Não sei de onde veio o dinheiro, eu investi algum, a TAP deu-nos as viagens, o Turismo de Portugal ofereceu o alojamento. Nunca imaginei que conseguíssemos fazer isto.

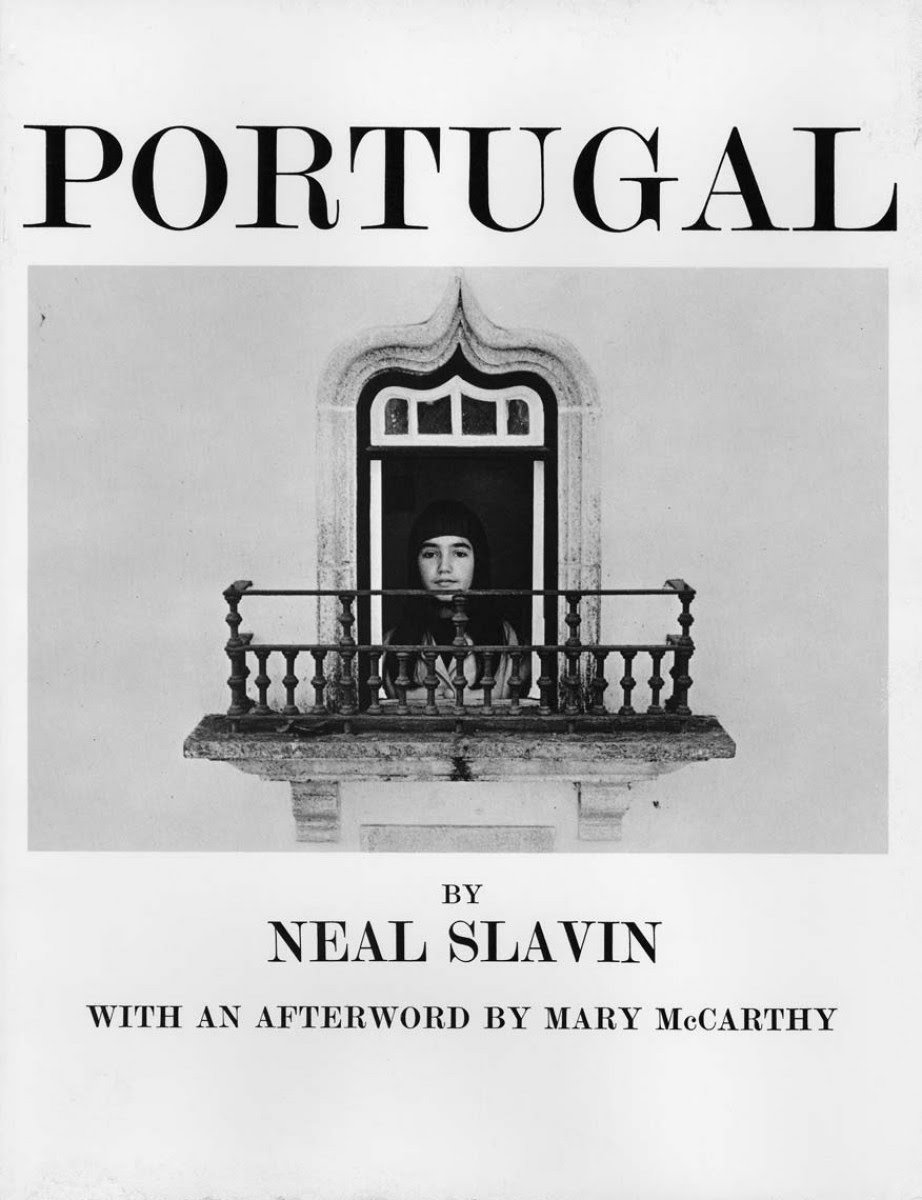

Neste regresso a Portugal, voltou a sítios que fotografou nos anos 60. Uma das imagens que está na capa do seu livro foi feita no Portugal dos Pequenitos.

Sim, voltámos lá. Eram quase sete da tarde. E eu quis fotografar a mesma janela. Encontrei-a, mas precisava de uma miúda. Não quero agoirar, mas temos tido uma incrível sorte nesta rodagem. De repente, apareceram um pai e uma filha. Eram as únicas duas pessoas que lá estavam. Só tínhamos cinco minutos. Pedimos ao pai se podíamos fotografá-la. Era morena, tinha óculos e um olhar semelhante, com um olhar não tão vazio como o da imagem inicial. O que é bom, porque quero que as pessoas mais jovens representem a esperança. O novo livro terá a mesma capa, mas será a cores e não a preto e branco, e em vez de o título ser Portugal será Saudade, tal como o do filme.

Como vai ser o livro?

Terá imagens do primeiro e fotografias a cores. Às vezes reproduzo imagens, como uma que eu tirei em Évora. O Metropolitan Museum tem umas oito imagens sobre Portugal: esta é uma delas. Uma vez, eu andava a passear por Évora e entrei num pequeno museu, vi uma pintura sem nada à volta e apenas com uma lâmpada na ponta de um fio pendurado no teto. E havia um brilho na pintura. Nessa altura e agora, para mim, esta pintura representa simbolicamente Portugal. Esta pessoa estava suprimida por um escudo quase invisível e era como se não conseguisse sair. É como se ele estivesse enterrado na tela. Desta vez, eu andei à procura da imagem e ninguém sabia onde estava. Até que, à frente do Templo de Diana, alguém nos sugeriu que fôssemos ao Museu de Évora. Lá em cima, numa sala sobre a Escola de Rembrandt, lá estava ela. Não consegui reproduzir a luz, mas criei um brilho e a imagem está menos enclausurada.

Quem é que entrevistou desta vez?

Mariza, Carlos do Carmo…

Portanto, gente do fado, a tal música que detestava…

Sim, mas agora adoro… Adoro. Falámos com uma senhora de 96 anos com ligações ao milagre de Fátima. A nossa autorização de filmagem não chegou a tempo e filmámos mãe e filha fora do recinto. Ao longo do caminho tenho vindo sempre a fotografar e essas imagens também vão estar no filme. Uma vez, no Porto, estávamos a beber um vinho e a Anita começou a falar com a empregada de mesa sobre a mãe dela, que escreve poesia. De repente, a Anita veio ter comigo e disse: “Tens de entrevistar esta mulher. Tem 64 anos, sabe histórias do tempo de Salazar e é poetisa.” Falámos com ela e ela leu alguns dos seus poemas. Um deles chama-se “A Saudade”. É tão bom… Estou a pensar usar o poema dela para abrir o filme, com um fundo negro e legendas para se perceber o que ela diz. E passar daí para um fadista tradicional, talvez Carlos do Carmo. Ele não cantou, mas temos o Luís Guerreiro a tocar guitarra portuguesa. Talvez passemos do silêncio para a guitarra dele.

E como é que vai acabar?

Entrevistámos a Mariza e eu pedi-lhe para cantar um fado a capella. Ela disse-me: “vamos conversando”. Ainda não estava pronta. De repente, fez-se silêncio. Eu estava muito perto dela e ela começou a cantar. Meu Deus! A voz não lhe sai das cordas vocais, o som vem de trás das cordas!… Todo o corpo dela canta. Foi muito comovente. E eu quero que, no fim do filme, a sala de cinema se encha com a voz dela. É um fado positivo, não é virado para o passado. É sobre o amor, as relações e todas essas coisas.

Encontrou nos portugueses traços comuns aos de 1968?

As pessoas ainda estão reféns de uma falta de confiança. São muito boas naquilo que fazem, mas falta-lhes confiança. Falei com Garrett Macnamara, vamos entrevistar o embaixador americano e todos dizem o mesmo. E a saudade representa isso tudo. É claro que, pelo mundo fora, toda a gente fica melancólica e se sente nostálgica. Mas eu pensei que, 50 anos depois de ter feito este livro, agora que estamos num mundo moderno e que este é um país moderno integrado na UE, ia encontrar mais alegria nas pessoas. Mas este sentimento ainda existe. O amor por Amália é muito superior ao que sentimos por Frank Sinatra. Os portugueses de 1968 mantiveram-se estáveis durante este tempo. Até que aparecem os jovens desta geração e há um corte por causa da Internet, da comunicação, o mundo está mais pequeno, sabemos o que acontece em toda a parte. É esta geração que pode pôr Portugal no mapa. Porque o país ainda é desconhecido para a maioria das pessoas. O que se sabe é que é barato e que a comida é boa.

Na altura em que esteve cá já tinha começado a fotografar grupos?

Não, isso aconteceu muito mais tarde. Quando o meu trabalho em Portugal chegou ao fim, senti-me uma alma perdida. Fiz experiências com fotografia a cores e comecei a trabalhar na área da publicidade.

Para pagar as contas.

Sim. Trabalhei para marcas grandes e pequenas, o que era necessário. E fiz sempre coisas nessa área ao mesmo tempo que mantinha a minha atividade artística. Se eu pudesse, ter-me-ia dedicado apenas às Artes, mas eu também gostava da publicidade. Agora já não faço isso, mas tenho três ou quatro projetos a rolar ao mesmo tempo.

O livro de Neal Slavin, com a fotografia de capa tirada no Portugal dos Pequenitos

Então em que momento é que passou a interessar-se por fotografar grupos? Também foi raptado pelos grupos?

Na verdade, sim. Vi uma fotografia do meu ex-cunhado nos escuteiros. Era uma imagem panorâmica e fiquei maravilhado. Acho que foi a foto certa, no momento certo. Pensei: “uau, isto é incrível!”. O que terá acontecido a estes miúdos? Fez-me pensar na fotografia enquanto memória, enquanto cápsula do tempo. Conheci alguém num corpo voluntário de paramédicos. Liguei-lhes numa sexta-feira à noite e perguntei ao meu amigo se podia fotografar toda a equipa com a ambulância. Eles faziam corridas de ambulâncias e coisas malucas, e ganhavam troféus. Eu disse que tirava a fotografia e eles podiam usá-la no que quisessem. Fotografei a preto e branco e a cores. Fiz uma descoberta interessante quando olhei para as provas: nas fotos as preto e branco eu não conseguia distinguir entre os troféus de 1º e 2º lugar. Ouro e prata ficavam iguais. Desde então percebi que o mais importante nas fotografias a cores é a informação. E descobri algumas coisas sobre sociologia de grupos: sobre a imagem que cada um projeta.

Não é caótico fotografar grupos?

É preciso organizar o caos. Mas as pessoas revelam-se sempre. Se não as dirigirmos demasiado, elas comportam-se de forma natural.

O tempo é limitado?

Sim porque a paciência das pessoas esgota-se, mas naquele período de tempo que tenho, há uns que querem ser fotografados, outros nem tanto, uns viram-se. Quando a fotografia fica pronta, é como ler um mapa.

Já fez tudo o que queria neste campo?

De maneira nenhuma. Pensei que estava despachado no fim do primeiro livro, mas por várias razões fui parar aos bretões, depois regressei à realização de filmes e publicidade. E depois tropecei na forma como as pessoas rezam em conjunto, enquanto grupo, em Nova Iorque. E era nesse projeto que estava a trabalhar antes de aparecer este filme sobre Portugal. Já fotografei grupos de vudu, católicos, hindus, judeus… Todos em grupos.

Ao longo da sua carreira, fotografou várias celebridades, como Steven Spielberg, por exemplo. Ganhou vários prémios, mas volta sempre às pessoas comuns.

Ah, sim. Por exemplo, cá em Portugal, um dos meus objetivos é fotografar gente nova. Olho para eles como pessoas. Ainda não têm rugas, mas espero ser suficientemente bom para captar o lado positivo dessa cultura jovem.

Mas qual é o desafio de fotografar uma celebridade?

Todos comemos, bebemos, vamos à casa de banho, temos os mesmos medos. Já fotografei celebridades que estavam a curtir a sua própria trip, mas a maioria das pessoas é apenas gente normal. Enquanto realizador, tenho a oportunidade de conhecer alguns deles intimamente. Há pouco tempo fiz um filme com William H. Macy e Laura Dern, e o Meatloaf também entrava no filme. Gosto de olhar para as pessoas para além daquilo que se vê, da superfície da pele.

Quando estreia o filme sobre Portugal?

Daqui a um ano, esperamos distribuí-lo na América, em Portugal e onde conseguirmos. Estou a tentar que seja um filme universal. Não é um filme apenas sobre Portugal, é sobre aquilo que pode acontecer a um povo que vive uma ditadura e de como se sai dela. É um filme muito humano. Não é sobre política, não é uma lição de História. É sobre as pessoas.

Site oficial de Neal Slavin aqui.