Na semana passada, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, já tinha manifestado apreensão perante o apoio dos EUA à oposição venezuelana: “O que temos ouvido [da parte dos EUA] sugere a possibilidade de intervenção militar na Venezuela […] Tudo isto é muito alarmante”. E, num recado, proclamou que “devemos evitar qualquer tipo de ingerência nos assuntos internos dos Estados soberanos”.

Com o aumento da tensão na Venezuela entre Governo e oposição, o reconhecimento oficial pelos EUA de Juan Guaidó, líder da oposição, como presidente interino do país e a determinação explícita da administração Trump em recorrer a “todas as opções” de forma a fazer Maduro abandonar o poder, a Rússia reforçou a 24 de Janeiro a advertência aos EUA, com Sergei Ryabkov, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, a prognosticar que uma intervenção americana na Venezuela seria “um cenário catastrófico”.

O próprio Nicolás Maduro não hesitou, esta quinta-feira, em denunciar a “ingerência” dos Estados Unidos na Venezuela, dizendo que há no ar um cheiro dos Estados Unidos do passado: “É Donald Trump, na sua loucura de querer ser polícia do mundo, de querer ser o manda-chuva da América Latina”.

Mas estará Trump realmentete empenhado em recorrer a “todas as opções” na crise venezuelana, contrariando a sua postura genérica na política internacional?

Depois de, a 20 de Dezembro, ter anunciado, inesperadamente, a retirada imediata das forças americanas na Síria, Donald Trump justificou a sua decisão no dia seguinte através de vários tweets. Num deles perguntava:

“Os EUA querem ser o polícia do Médio Oriente, sem ganhar NADA e despendendo vidas preciosas e triliões de dólares a proteger gente que, na maior parte dos casos, não mostra reconhecimento pelo que estamos a fazer? Queremos ficar lá para sempre? É tempo de outros finalmente começarem a lutar…”.

É certo que muitos países têm beneficiado da actuação dos EUA como Globocop, mas outros têm também sofrido com as suas intervenções para manutenção da ordem — e não é verdade que os EUA não tenham ganho “NADA” com o desempenho dessa missão. Para enquadrar a posição de Trump é instrutivo recuar até aos primórdios da história dos EUA e acompanhar a luta entre as tendências “isolacionista” e “intervencionista” até ao nosso tempo. Se, ou quando, for preciso tomar uma decisão difícil sobre a Venezuela, uma delas vencerá.

Síria, 2018

Antes de mais, há que precisar que o dispêndio de “vidas preciosas” de militares americanos na Síria, invocado por Trump, tem sido assaz modesto face à intensidade dos combates naquele país: em quatro anos registaram-se cinco mortos, três deles em acidentes e não em combate – não é propriamente a Guerra do Vietname.

Noutro tweet , Trump gabava-se “Fiz, de longe, mais estragos ao ISIS do que todos os presidentes recentes!”, uma afirmação duplamente hiperbólica: por um lado, o ISIS só ganhou visibilidade em 2014, o que reduz “todos os presidentes recentes” a Barack Obama; por outro, desde 2015, que, sob o ataque (nem sempre concertado) de várias forças internacionais (a que se somam diversos grupos sírios e curdos), o ISIS tem vindo a perder território no Iraque e na Síria, pelo que o seu presente estado debilitado está longe de resultar exclusivamente da actuação de Trump, que só assumiu a presidência em 2017.

Agosto de 2017: A cidade de Raqqa, na Síria, após os violentos combates entre as forças da oposição síria (Forças Democráticas da Síria) e as do Daesh/ISIS

Só o tempo permitirá avaliar o acerto ou desacerto da retirada americana, mas há indicações de que – como quase tudo na actuação de Trump – não terá sido devidamente ponderada e que terá resultado de uma reacção intempestiva a um telefonema de Recep Tayyip Erdoğan: “OK, [o ISIS] fica para vocês” terá dito ao presidente turco – e as reacções à decisão sugerem que ela será contrária aos interesses dos EUA. Por um lado, o Secretário da Defesa americano, o general James Mattis, entendendo que a presença das forças americanas na Síria não deveria ter lugar antes da completa supressão do que resta do ISIS, ainda tentou convencer Trump a rever a sua posição e, não o tendo conseguido, apresentou a sua demissão (e Trump, que não tolera ser contrariado e é um poço de mesquinhe e rancor, vingou-se antecipando a data de demissão de Mattis em dois meses).

É oportuno recordar que quando James Mattis foi escolhido por Trump para Secretário da Defesa foi apontado pela imprensa e comentadores de inclinações liberais como exemplo da gente radical de que Trump estava a rodear-se – Mattis tinha fama de proferir declarações polémicas (como “É divertido matar algumas pessoas”), o que lhe valeu o cognome de “Mad Dog”. Porém, após dois anos de dislates presidenciais, o “cão raivoso” foi elogiado pela mesma imprensa e comentadores como um estadista ponderado e a sua saída foi descrita como a saída “do último adulto da sala” (isto é, a última pessoa responsável que restava na Casa Branca).

Chegada de James Mattis ao aeroporto de Kandahar, Afeganistão, Dezembro de 2001 (Foto: AP /Dave Martin, Pool)

Por outro lado, o anúncio da retirada da Síria por Trump mereceu o aplauso da Rússia e do Irão, que considerou que a presença militar americana na Síria tinha sido, desde o princípio, “errada, ilógica e geradora de tensão”. Não há melhor indicação sobre a insensatez de uma medida de um estadista, do que vê-la vigorosamente contestada pelo membro mais fiável da sua entourage e entusiasticamente acolhida pelos seus adversários figadais.

A retirada da Síria e a anunciada intenção de deixar de ser “o polícia do Médio Oriente” enquadra-se na perspectiva de Trump de que os EUA deverão evitar envolver-se em conflitos que não ameacem directamente território ou interesses norte-americanos. Esta posição isolacionista (ou não-intervencionista) tem uma longa história na política americana e tem alternado com um desmedido apetite para exercer controlo económico, político e militar sobre boa parte do planeta. Do historial das intervenções americanas como polícia global, que daria para encher milhares de páginas, apresentam-se em seguida alguns exemplos.

Costa da Berbéria, 1801

As duas Guerras da Berbéria (ou Guerras Berberes) foram a estreia da muito jovem nação americana no papel de Globocop. Por essa altura, as três entidades políticas na Costa da Berbéria, ou seja o beylik de Tunis, a Regência de Argel e o beylik de Tripoli (correspondendo a territórios hoje incluídos na Tunísia, Argélia e Líbia, respectivamente) faziam, formalmente, parte do Império Otomano, mas como o poderio deste estava em declínio, elas eram, na prática, autónomas e usavam essa liberdade para se dedicarem à pirataria, uma ancestral tradição que vinha do século XVI e com a qual Portugal também sofreu.

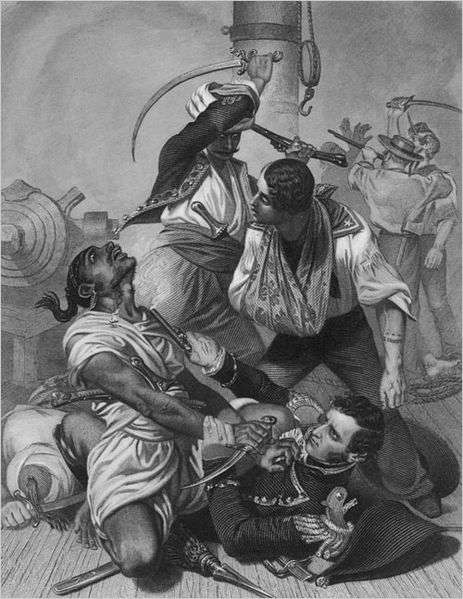

Marinheiros americanos lutam com piratas berberes

A pirataria berbere tinha as particularidades de 1) fazer escravos os tripulantes e prisioneiros dos países apresados e exigir avultadas somas pelo seu resgate e de 2) cobrar aos países pela “protecção” dos seus navios – no ano de 1800 a despesa nestas duas “rubricas” representou 20% do orçamento federal dos EUA, pelo que o presidente Thomas Jefferson entendeu que a situação era insustentável e cessou o pagamento de tributo, aliando-se à Suécia, que também era afligida por problema similar, para meter na ordem os piratas.

Foi assim que, algo ao arrepio do que a geografia ditaria, forças navais suecas e americanas se dirigiram para o Mediterrâneo Ocidental. Os suecos saíram de cena logo em 1802, resignando-se a assinar um tratado que não lhes era muito favorável, e os americanos prosseguiram a guerra até 1805, com a ajuda de mercenários recrutados em vários portos do Mediterrâneo, já que o poderio naval dos EUA era então incipiente.

A fragata americana Philadelphia em chamas, no porto de Tripoli, a 16 de Fevereiro de 1804, durante a I Guerra da Berbéria, num quadro de 1897 por Edward Moran. A Philadelphia tinha sido capturada pelos tripolitanos após ter encalhado, mas uma equipa de 80 marines comandada pelo tenente Stephen Decatur entrou no porto de Tripoli e incendiou-a

A sorte das armas produziu resultados variáveis e desgaste para ambas as partes, resultando na assinatura de um tratado de paz em 1805, seguido de troca de prisioneiros entre os beligerantes – os EUA não só tiveram de pagar resgate correspondente ao diferencial de prisioneiros como se conformaram-se em voltar a pagar pela “protecção”. Isto não impediu que, passado algum tempo, os ataques de piratas contra navios americanos fossem retomados, levando a que os EUA, em 1815 – após se terem desenvencilhado de mais um conflito com a Grã-Bretanha, em 1812 – voltassem a declarar guerra aos estados da Costa Berbere, conseguindo desta vez uma vitória mais expressiva, de forma que o tratado de paz libertou o país do pagamento de “protecção”.

Forças americanas comandadas pelo tenente Stephen Decatur abordam o navio berbere Tripoli, durante a batalha de Tripoli, a 3 de Agosto de 1804

Todavia, os EUA estavam então longe de ser uma potência militar e foi necessária a intervenção, em 1816, de dois “polícias” experimentados e robustos – a Grã-Bretanha e a Holanda – para que soasse o dobre de finados para a pirataria berbere. Os bey de Tunis e Tripoli cederam rapidamente à pressão anglo-holandesa e a resistência do bey de Argel foi quebrada por um bombardeamento de nove horas sobre a sua cidade, na noite de 26 para 27 de Agosto de 1816, levado a cabo por uma frota anglo-holandesa comandada por Lord Exmouth.

Bombardeamento de Argel em 1816. Quadro de Martin Schouman, 1823

EUA, 1823

Sete anos após o término da Guerra da Berbéria, o presidente James Monroe expôs perante o Congresso, no Discurso do Estado da União, a sua visão do posicionamento dos EUA em termos de relações internacionais: considerava que “os continentes americanos, pelo livre e independente estatuto que assumiram e mantêm, não serão considerados, daqui em diante como passíveis de futura colonização por qualquer potência europeia” e que os EUA consideravam “qualquer tentativa [dessas potências] para estender o seu domínio a qualquer parte deste hemisfério como uma ameaça à paz e segurança”. Em contrapartida, os EUA asseguravam que não iriam interferir com as colónias já existentes de qualquer potência europeia.

James Monroe por Samuel Morse, c.1819

Esta tomada de posição – que ficou conhecida como Doutrina Monroe a partir de meados do século XIX, ainda que o seu redactor tenha sido o Secretário de Estado John Quincy Adams – não surgiu em 1823 por mero acaso. Por esta altura, os principais países da América Central e do Sul tinham obtido a sua independência ou estavam em vias de obtê-la e o território do Novo Mundo sob controlo europeu tornara-se residual. Era pois o momento apropriado para os EUA reclamarem a América como sua área de influência exclusiva, ao mesmo tempo que assegurava às potências europeias que não tinha pretensões fora do continente americano.

John Quincy Adams por Gilbert Stuart, 1818

O incipiente estado de desenvolvimento das forças armadas dos EUA à data tornava estas proclamações assaz presunçosas aos olhos das potências europeias, que reagiram a elas com indiferença ou desdém – a excepção foi a Grã-Bretanha, que via favoravelmente a perda de poder do seu antigo rival espanhol sobre a América Central e do Sul, abrindo assim estes mercados às empresas britânicas, pelo que via como positivo que os EUA estivessem vigilantes contra qualquer veleidade espanhola de recuperar parte do império perdido. Seja como for, a insignificância militar dos EUA não impediu que, durante algumas décadas, as potências europeias (e em particular, a Grã-Bretanha) interferissem na geopolítica americana e até reclamassem alguns territórios como colónias, sem que os EUA lhes tivessem feito frente.

Mas, por outro lado, os EUA também começaram a dar mostras que pretendiam estender a sua influência bem para lá do continente americano: em 1842, após uma tentativa fracassada da Grã-Bretanha para depor os governantes do reino do Hawaii e tomar conta do arquipélago, o presidente americano John Tyler invocou a Doutrina Monroe para reclamar este território para a esfera de influência dos EUA – embora Honolulu ficasse 3700 Km a sudoeste de São Francisco. Mas o conceito de “esfera de influência” dos EUA não tardaria a dilatar-se ainda mais.

John Tyler, c.1860

Japão, 1853

O Japão viveu durante séculos num isolamento apenas quebrado por um comércio limitado com a China e, depois, com Portugal e a Holanda. Se no comércio com a China, foi quase sempre esta a determinar os termos das relações sino-nipónicas, com Portugal e a Holanda foi o Japão a impor regras muito restritivas (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2).

A situação sofreu uma reviravolta em 1853, quando o comodoro Matthew Perry entrou na Baía de Tóquio capitaneando uma pequena frota americana, a fim de cumprir uma missão de que fora incumbido pelo presidente Millard Fillmore: a abertura dos portos japoneses aos EUA. Houve várias razões para esta decisão e uma delas prendia-se com o facto de o domínio naval depender, naqueles tempos, da existência de uma rede de postos de abastecimento em carvão e de os dois Globocops séniores – Grã-Bretanha e França – já terem assegurado o controlo dos principais pontos-chave do Extremo Oriente.

Perry entregou uma carta ameaçadora aos governantes japoneses e disparou uma salva de pólvora seca com todos os canhões da frota para mostrar a superioridade naval americana (na altura, alegou que estava a celebrar o Dia da Independência dos EUA, embora este tivesse ocorrido alguns dias antes).

Americanos e japoneses, Shimoda, Japão, 1854. Litografia da série Graphic scenes of the Japan Expedition publicada em 1856 por Wilhelm Heine (também conhecido como William Heine), um artista de origem alemã que integrou a expedição de Perry ao Japão

Perry deu aos japoneses algum tempo para pensar – o shogun estava enfermo e os seus conselheiros e aliados estavam divididos sobre a resposta a dar aos americanos – e, após ter ido prospectar a costa da China e a ilha de Formosa (cuja ocupação sugeriu ao Governo americano), regressou à Baía de Tóquio em 1854, com uma frota reforçada. Os japoneses, conscientes da sua inferioridade tecnológica no domínio bélico, não tiveram outro remédio senão ceder a praticamente todas as exigências de Perry – a 31 de Março foi assinado o Tratado de Kanagawa, que pôs termo à política nipónica de isolamento e fez as outras potências apressarem-se a celebrar acordos semelhantes com o Japão (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 3).

Litografia da série Graphic scenes of the Japan Expedition, por Wilhelm Heine: A paisagem e as figuras humanas são japonesas, mas na baía ao fundo distinguem-se as silhuetas de quatro navios ocidentais

Alaska, 1867

Nem sempre é fácil traçar uma distinção entre a vocação para o policiamento do mundo e a ambição imperial. Esta última compreendia, nos impérios tradicionais, a aquisição de território, mas no caso dos EUA, provavelmente por terem nascido como uma colónia que se libertou do jugo de um colonizador, a sua Constituição interdita que o país possua colónias. Não interdita, todavia, a expansão territorial, o que os EUA fizeram com denodo, ao longo do século XIX, dilatando em muito a área original das “13 colónias” que tinham declarado independência da Grã-Bretanha em 1775 (ver Ainda há americanos na América? e Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?).

O Leste da América do Norte, quando da Declaração de Independência, em 1775: a vermelho, as 13 colónias; a rosa, outros territórios formalmente sob controlo britânico

A expansão dos EUA até ao Oceano Pacífico – e, quiçá, também até ao Oceano Árctico – passou a ser vista como natural, desejável e inevitável, uma ideia que cristalizou no conceito de “Manifest Destiny”, que atribui ao povo e instituições americanas qualidades especiais que habilitam os EUA a exercer uma missão civilizadora. O “Manifest Destiny” teve representação pictórica no quadro “American Progress” (1872), de John Gast, e está bem patente nas palavras do jornalista John O’Sullivan, um ardente promotor do expansionismo americano, a propósito do “direito” dos EUA ao Oregon: “Essa reivindicação decorre do nosso manifesto destino para nos expandirmos e tomar conta de todo o continente americano, que a Providência nos confiou para que nele levássemos a cabo o grande cometimento da liberdade e da auto-governação federada”.

“American Progress”, de John Gast

Foi assim que o território dos EUA reconhecido pela Grã-Bretanha através do Tratado de Paris (que, em 1783, pôs termo à Guerra da Independência) foi triplicado nos 70 anos seguintes, através de uma agressiva política de aquisições, conquistas, negociações e intimidação. A sua principal vítima foi o México, que na Guerra Mexicano-Americana de 1846-48 perdeu 55% do seu território (correspondentes aos actuais estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas e parte do Colorado) em favor do bully do norte e passou pela humilhação de ver a Cidade do México ocupada por tropas americanas. Em troca, os EUA pagaram ao México 15 milhões de dólares, a titulo de indemnização pelos estragos causados pelas suas tropas.

Território mexicano perdido para os EUA a branco

A devastadora Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, desviou a atenção e as energias do ímpeto expansionista, mas a verdade é que, à data do início do conflito já não havia espaço para expansão – pelo menos em contiguidade territorial. É de assinalar que, embora as guerras civis noutros países americanos tenham servido sistematicamente de pretexto para intervenções “pacificadoras” pelos EUA, durante a Guerra Civil Americana nem o México nem as Honduras se propuseram repor a ordem nos EUA.

Expansão territorial dos EUA: a castanho, o território dos EUA de acordo com o Tratado de Paris

Quando a guerra terminou, o apetite imperialista americano, guiado por William H. Seward, que foi Secretário de Estado de Abraham Lincoln e do seu sucessor, Andrew Johnson, voltou-se para territórios mais distantes. Seward deu um golpe de mestre na aquisição do Alaska à Rússia, em 1867, mas fracassou no intento de adquirir a Gronelândia e a Islândia. Andou em “prospecção” pelas Caraíbas em busca de novos territórios ou, pelo menos, de locais para instalação de bases navais, e, em 1867, chegou a redigir um tratado com a Dinamarca para aquisição das Índias Ocidentais Dinamarquesas, que nunca foi assinado (o território acabaria por, em 1916, ficar sob controlo dos EUA, com o nome de Ilhas Virgens Americanas). Frustrado sairia também o intento de Seward de adquirir a Baía de Samaná, na República Dominicana.

Assinatura do tratado que transferiu a posse do Alaska da Rússia para os EUA; sentado, ao centro William H. Seward. Quadro de Emanuel Leutze, 1867

EUA, 1890

Quando, em 1879, rebentara a Guerra do Pacífico (também conhecida como Guerra do Salitre), opondo o Chile à aliança Bolívia-Peru, os EUA, que já começavam a assumir o papel de polícia do continente, enviaram para Callao, no Peru, um navio de guerra comandado pelo capitão Alfred Thayer Mahan, a fim de defender os interesses americanos que pudessem ser postos em causa pelo conflito.

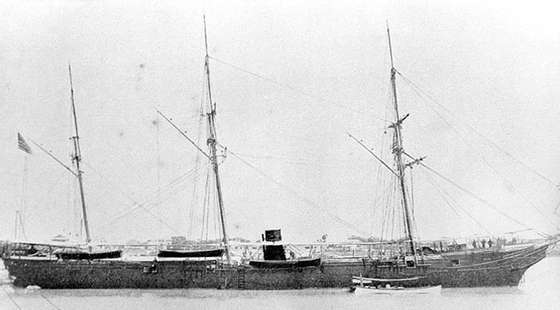

O Wachusett, o navio comandado por Mahan na costa peruana, numa foto de 1867

As leituras realizadas por Mahan nos seus momentos de ócio no clube britânico de Lima, no Peru, levaram-no a formular conceitos geo-estratégicos que viria a desenvolver no livro A influência do poder naval na história: 1660-1783, publicado nos EUA em 1890, quando Mahan detinha o cargo de presidente do US Naval War College. As prelecções de Mahan no Colégio Naval e os livros que publicou sobre o tema do poder naval fizeram dele o mais influente estratega americano do século XIX, para o que também terá contribuído a amizade que travou com o Secretário Adjunto da Marinha (e futuro presidente dos EUA) Theodore Roosevelt. O pensamento de Mahan ganhou curso também fora dos EUA, uma vez que, na Alemanha, o almirante Tirpitz aderiu a ele e usou os argumentos de Mahan para convencer a Alemanha a desenvolver uma frota capaz de ombrear com a Royal Navy: fez traduzir para alemão A influência do poder naval na história e distribuiu 8.000 exemplares gratuitamente, como forma de pressionar os decisores e a opinião pública por ocasião da discussão no Reichstag do orçamento para a marinha de guerra alemã.

A visão geoestratégica de Mahan presumia que o poder de uma nação assentava na sua marinha e que esta necessitava de uma rede de bases navais e estações de reabastecimento de carvão criteriosamente localizada. Entre as acções que Mahan preconizava para reforçar o poder naval dos EUA estava também a construção de um canal entre o Atlântico e o Pacífico na América Central e a anexação do Hawaii. Ambas as medidas seriam concretizadas em poucos anos.

Hawaii, 1893

Desde que, em 1842, o presidente Tyler reclamara o Hawaii para a esfera de influência dos EUA, o arquipélago foi tornando-se cada vez mais vinculado aos EUA, embora se mantivesse independente do ponto de vista formal. Este estatuto foi ameaçado em 1893 por um golpe de estado contra a rainha Lili’uokalani, montado por residentes estrangeiros (maioritariamente americanos).

Lili’uokalani, a última rainha do Hawaii, reinou entre 1891 e 1893. Foto c.1891

A pretexto de repor a ordem e proteger as vidas e bens dos residentes americanos, os EUA fizeram desembarcar tropas que, embora não tomando partido no conflito, contribuíram na prática para consolidar o triunfo dos revoltosos, que tinham como principal objectivo a anexação das ilhas pelos EUA. O Governo Provisório instituído pelos revoltosos deu lugar à República do Hawaii, que durou apenas entre Julho de 1894 e Agosto de 1898, altura em que William McKinley, o novo presidente dos EUA, formalizou a anexação, a pretexto do risco de o Japão se apoderar das ilhas e de ser conveniente possuir uma base naval no Pacífico para apoiar as operações em curso contra Espanha, país com que os EUA estavam em guerra desde Abril de 1898.

Venezuela, 1895

Mas, entretanto, em 1895, os EUA já tinham tido oportunidade de demonstrar que não só levavam a sério a Doutrina Monroe como o extraordinário desenvolvimento do país ocorrido desde 1823 os colocava em posição de a fazer aplicar.

Há meio século que a Venezuela mantinha um diferendo com a Grã-Bretanha a propósito do traçado da fronteira com a Guiana Britânica (que é hoje, e desde 1966, um país independente conhecido apenas como Guiana).

O diferendo fronteiriço: a Venezuela pretendia que a fronteira fosse definida pela linha negra à direita, que acompanha o curso do Rio Esequibo, a Grã-Bretanha reclamava o território delimitado pela linha cinzenta mais para a esquerda; as linhas coloridas intermédias correspondem a outras soluções de partição

Ambos os países reclamavam o controlo sobre a chamada Guayana Esequiba e os EUA acabaram por envolver-se no assunto, através do senador William Scruggs, que fazia lobby pelos venezuelanos e apelou ao presidente Grover Cleveland para que fizesse valer a Doutrina Monroe. O Secretário de Estado Richard Olney subscreveu a posição de Scruggs numa tomada de posição que dilatou a interpretação inicial da Doutrina – no entender de Olney “os EUA são hoje praticamente soberanos neste continente e os seus decretos têm valor de lei […] Os seus recursos infinitos, combinados com a sua posição isolada tornam-no senhor da situação e praticamente invulnerável face a qualquer potência”. Ou seja, os EUA não reclamavam apenas o direito a opor-se à criação de novas colónias europeias na América ou a iniciativas que representassem ameaças aos seus interesses – assumiam que tudo o que se passasse no continente lhes dizia respeito.

Richard Olney, em 1913

A Grã-Bretanha, ao aceitar que os EUA desempenhassem o papel de árbitro no diferendo, reconheceu implicitamente a interpretação da Doutrina Monroe feita pelo Secretário de Estado Richard Olney. A mediação americana permitiu que o assunto fosse resolvido não pela força mas por um tribunal arbitral em Paris, que – algo ironicamente – em 1899 acabou por dar validar quase na íntegra a pretensão territorial britânica.

O presidente Cleveland dá uma ensinadela ao leão britânico: cartoon de J.S. Pughe no semanário satírico Puck, 1895

Cuba, 1898

Em 1898, os únicos territórios que restavam do vasto império colonial espanhol no Novo Mundo eram Cuba e Porto Rico. Os cubanos estavam, naturalmente, impacientes por imitar os restantes povos americanos e os EUA viam com simpatia a sua luta pela independência, que colocara a ilha em polvorosa em 1868-78 (a Guerra dos Dez Anos) e em 1879-80 (a Guerra Chiquita ou Pequena Guerra) e se reacendera em 1895.

A Doutrina Monroe garantia que os EUA respeitariam o estatuto das colónias europeias já existentes no continente, mas, à medida que o seu poderio crescia, os EUA estavam a começar a ver todo o continente como susceptível de ser moldado em função da sua visão e dos seus interesses – e as Caraíbas estavam a tornar-se num local apetecível para os empresários e militares americanos. Por outro lado, os cubanos pró-independentistas exilados na Florida – entre os quais se contava o lendário José Martí e o futuro primeiro presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma – eram muito activos e contribuíram, com os jornais sensacionalistas de William Randolph Hearst, para colocar a opinião pública americana a favor da causa independentista, ao mesmo tempo que faziam intenso lobbying em Washington.

Cartoon de Grant E. Hamilton na revista americana Judge de 2 de Fevereiro de 1897: Columbia (figura alegórica representando o povo americano) acorre, compadecida, em socorro do povo cubano, brutalmente reprimido pelos espanhóis, empregando métodos repressivos dignos do século XVI, enquanto o Tio Sam faz de conta que o assunto não é com ele, embora disponha dos meios para intervir

Sendo esta a disposição geral, os EUA só precisavam de um pretexto para dilatar mais um pouco a Doutrina Monroe – e ele surgiu quando, a 15 de Fevereiro de 1898, o couraçado americano Maine explodiu no porto de Havana e se afundou, causando a morte de 253 tripulantes. As causas da explosão nunca foram esclarecidas, mas o fenómeno foi interno (provavelmente um acidente nos paióis) e não terá resultado de um acto deliberado dos espanhóis, como os jornais de Hearst se apressaram a insinuar, atiçando ainda mais a opinião pública contras os espanhóis.

O Maine entra no porto de Havana a 25 de Janeiro de 1898, três semanas antes da explosão fatal

O presidente William McKinley cedeu à pressão da opinião pública e do lobbying político e, invocando o incidente do Maine – “uma patente e impressionante prova de que o estado das coisas em Cuba se tornou intolerável” – solicitou ao Congresso autorização para intervir em Cuba, “em nome da humanidade, em nome da civilização, em nome dos interesses americanos ameaçados, que nos conferem o direito e o dever de falar e agir”. McKinley propunha-se obter a “completa e definitiva cessação das hostilidades e providenciar o estabelecimento de um governo estável, capaz de manter a ordem, cumprir as obrigações internacionais e assegurar a paz e a tranquilidade, tanto dos seus cidadãos como dos nossos”.

William McKinley, c. 1900

O Congresso deu autorização para o recurso à força, mas na condição, expressa na Teller Amendment, proposta pelo senador Henry M. Teller, de que as forças americanas seriam retiradas de Cuba após o fim do conflito e que não deveria ser considerada a possibilidade de anexação da ilha. A Teller Amendment sugere a ausência de ambições expansionistas pela parte dos EUA, mas também pode ter leitura mais cínica: os produtores de açúcar dos EUA não queriam enfrentar a concorrência do açúcar cubano, que deixaria de pagar tarifas aduaneiras se o território fosse anexado.

Carga das tropas americanas na batalhas das Colinas de San Juan, a 1 de Julho de 1898, num quadro de Frederic Remington

A guerra durou apenas dez semanas e saldou-se numa derrota inequívoca das obsoletas forças espanholas. Como era então usual em guerras travadas por europeus em zonas tropicais, a doença fez 7 a 18 vezes mais mortos do que os combates propriamente ditos. O Tratado de Paris pôs termo às hostilidades e além de atribuir aos EUA o controlo temporário de Cuba, presenteou-os com as restantes possessões espanholas nas Caraíbas – Porto Rico – e no Pacífico – Filipinas e Guam – embora determinasse que, como contrapartida pela perda das Filipinas, os EUA deveriam pagar 20 milhões de dólares a Espanha.

“Bem, nem sei por qual começar”, confessa o Tio Sam, num cartoon de 28 de Maio de 1898 no Boston Globe

Filipinas, 1899

Apesar de a declaração de guerra dos EUA a Espanha ser justificada com a libertação do povo cubano do jugo opressor dos espanhóis e com o (alegado) ataque espanhol ao couraçado Maine em Havana, a primeira batalha da guerra Hispano-Americana teve lugar a 15.000 kilómetros de Cuba – na Baía de Manila, nas Filipinas, a 1 de Maio de 1898.

A batalha da Baía de Manila, numa ilustração da época

É certo que as Filipinas eram uma possessão espanhola e que o seu povo, como o cubano, também vivia oprimido, aspirava à auto-determinação e revoltara-se recentemente contra as tropas coloniais espanholas – mas a libertação dos filipinos nunca fizera parte da argumentação em prol da guerra. O estender da guerra às Filipinas é um momento sintomático: o Globocop começava a arrogar-se o direito de intervir em qualquer lugar do mundo, a coberto de pretextos remotos.

Após os americanos terem destruído a frota espanhola na Baía de Manila, o Exército Revolucionário Filipino tomou conta do arquipélago sem necessidade de grande ajuda americana e a 12 de Junho de 1898 declarou a independência das Filipinas e aclamou Emilio Aguinaldo, um herói da luta independentista, como presidente. Porém, a declaração não foi reconhecida pelos EUA e, por outro lado, a nova República das Filipinas não concordou com os termos do Tratado de Paris, que transferia a posse do arquipélago de Espanha para os EUA. Assim, em Fevereiro de 1899 iniciava-se a guerra entre filipinos e americanos.

Os katipunan (ou katipuneros) eram uma sociedade revolucionária filipina, fundada em 1892, para combater o colonialismo espanhol. Aos olhos dos EUA, no início de 1898, os katipuneros eram valorosos freedom fighters, mas um ano depois já eram considerado terroristas e tratados como tal – um padrão que viria a repetir-se até aos nossos dias

O conflito durou mais de três anos e custou a vida a 4000-6000 combatentes americanos e a 80.000-100.00 combatentes filipinos, bem como a 250.000 a um milhão de civis filipinos, em resultado da fome e de doenças.

Cartoon de Winsor McCay, 1899: Na tentativa de domar as insubmissas Filipinas, o Tio Sam acaba, por inépcia, por ficar amarrado ao imperialismo, enquanto, ao fundo, Espanha se afasta com a sua compensação de 20 milhões de dólares

Durante a campanha filipina, as forças dos EUA não se coibiram de empregar métodos brutais contra os filipinos – entre os quais a “cura de água”, usada como forma de tortura para extrair informações a prisioneiros, um método que seria recuperado pelas forças americanas no século XXI, com a designação bem mais modernaça de waterboarding (nem a tortura escapa ao rebranding).

Cartoon na capa da revista Life de 22 de Maio de 1902: Soldados de vários países europeus contemplam uma “cura de água” infligida por soldados americanos a um filipino e comentam “Os santimoniais yankees já não podem atirar-nos pedras”

A guerra e a República Filipina terminaram oficialmente a 2 de Julho de 1902, ficando os EUA com a tutela do arquipélago e a missão de preparar as Filipinas para a independência – isto é, outra independência que não aquela pretendida pela República Filipina de Emilio Aguinaldo. É que os EUA, por já contarem com mais de 120 anos de independência, sabiam muito bem que tipo de independência convinha aos povos com menos experiência na matéria. Na verdade, os filipinos parecem ter tido dificuldade em assimilar os princípios básicos indispensáveis à auto governação, pois os EUA foram sucessivamente prorrogando o seu protectorado sobre o arquipélago, que só alcançou a independência em 1946.

O Tio Sam dirige-se aos seus novos alunos – Filipinas, Hawaii, Porto Rico e Cuba – nas aulas sobre Civilização: “Muito bem, crianças, irão aprender a matéria, quer queiram quer não. Basta olharem para a turma mais avançada [entre os quais se distinguem os estados do Texas, Arizona, Alaska] e garanto-vos que, dentro de pouco tempo se sentirão tão felizes por estar aqui como eles”. Vale a pena destacar que o índio está remetido a um canto e segura o livro ao contrário – uma referência ao estatuto de menoridade a que os nativos americanos eram relegados – e que há um chinês à porta. Cartoon de Louis Dalrymple, 1899

China, 1900

Não é preciso acreditar em teorias conspirativas para ver a ocupação das Filipinas pelos EUA não como um efeito secundário e inesperado da intervenção americana em Cuba, mas como uma acção premeditada. É que as ambições imperiais dos EUA na Ásia tinham crescido imenso, espicaçadas pela competição com as potências europeias, que, uma vez que a “corrida a África” (“Scramble for Africa”) já tinha encerrado (para desgosto da Alemanha, que tinha entrado tardiamente no jogo), redireccionavam agora a sua avidez para o gigante agonizante que era a China (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 3). E não havia melhor base disponível para defender eventuais interesses americanos na China do que as Filipinas.

Cartoon de 1898 na revista satírica Judge: “Afinal as Filipinas eram só um degrau para chegar à China” e o Tio Sam apronta-se para vender aos chineses os seus produtos, bem como a sua religião e costumes

Quando alguns sectores da sociedade chinesa (encabeçados pela sociedade secreta dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros) se rebelaram contra a crescente ingerência estrangeira nos assuntos da China, os Globocops uniram-se na Aliança das Oito Nações a fim de dar uma lição aos chinocas e os EUA contribuíram com 3000 soldados para esta missão punitiva, num conflito que ficaria conhecido como a Guerra dos Boxers.

Este terminou com mais uma derrota chinesa e embora a guerra apenas tenha causado danos em território chinês, o país ficou obrigado a pagar aos oito Globocops “reparações de guerra” no valor de 450 milhões de tael (17.000 toneladas!) de prata, como forma de compensar a desgastante tarefa do policiamento global. Generosamente, os oito Globocops permitiram que o pagamento fosse escalonado ao longo de 39 anos – o que, graças aos juros, fez a soma subir para quase mil milhões de tael.

Tropas americanas erguem a bandeira dos EUA sobre as muralhas de Pequim, a 14 de Agosto de 1900

Por esta altura, o senador Albert J. Beveridge (1862-1927) tornara-se numa influente figura da política americana, quer pelas suas intervenções quer pelo facto de em 1901 ter sido nomeado para a presidência do Comité dos Territórios do Senado, responsável pela definição do estatuto dos vários territórios que compunham os EUA. Beveridge advogava a anexação definitiva das Filipinas (“as Filipinas são nossas para sempre”), dado que eram “a porta para todo o Oriente”, e perfilhava a crença do “fardo do homem branco”, isto é, que cabia a algumas nações (necessariamente brancas) levar a civilização a todos os povos do mundo (invariavelmente mais escurinhos ou amarelados), se fosse preciso com a ajuda do poder persuasivo das canhoneiras. E entre as nações escolhidas por Deus para essa nobre missão estavam os EUA: “É uma questão racial […] Ele identificou o povo americano como a Sua nação eleita”.

O discurso “Em defesa do Império Americano”, proferido por Beveridge no Congresso, a 9 de Janeiro de 1900, é revelador da mentalidade que presidia (e presidiria durante décadas) à actuação dos EUA como Globocop: “Não abandonaremos a nossa oportunidade no Oriente. Não renunciaremos à nossa parte na missão da nossa raça, mandatária, por graça de Deus, da civilização no mundo […] A Declaração de Independência não nos interdita que façamos a nossa parte na regeneração do mundo”. Claro que a Declaração de Independência não tinha aplicação universal: “aplica-se apenas a povos capazes de auto-governarem-se”, o que não incluía os filipinos, “uma raça de malaios, filhos da barbárie e educados segundo métodos e ideias espanholas”.

Além de justificar o imperialismo americano na Ásia com tão nobres ideais, Beveridge acabou por aduzir razões económicas para tal: “O principal comércio da América deve fazer-se com a Ásia. O Pacífico é o nosso oceano […] Onde poderemos encontrar consumidores para os nossos excedentes? A geografia dá-nos a resposta: a China é o nosso cliente natural”. É um discurso que se torna hilariante quando lido à luz das relações comerciais entre a China e os EUA nas últimas décadas e à designação da China como inimigo comercial n.º 1 pelo presidente Trump.

Pela mesma altura, o historiador Brooks Adams (neto de John Quincy Adams) tinha vindo a explanar uma mundividência parcialmente coincidente com a de Beveridge em livros como America’s economic supremacy (1900) e The new empire (1902) e não hesitava em prever que “Os EUA suplantarão em breve qualquer império, senão mesmo todos os impérios combinados”.

Brooks Adams

Porto Rico, 1900

Quando o Tratado de Paris colocou a ex-colónia espanhola de Porto Rico sob controlo dos EUA, estes também a trataram como se fosse uma colónia. Mas como a Constituição americana impedia que o país possuísse colónias, foi necessário criar um estatuto especial para a ilha: em 1900 foi declarado “território insular”, sob o controlo de um governador nomeado por Washington, e em 1917 os porto-riquenhos tornaram-se formalmente cidadãos americanos. Foram-lhe sendo concedidos poderes de auto-governo e, desde 1947, são os porto-riquenhos que elegem o seu governador. Porém, não ganharam representação no Congresso nem direito de voto nas eleições presidenciais dos EUA, situação que se mantém até aos nossos dias. O estatuto da ilha é o de “território não-incorporado” e a sua designação formal é “Commonwealth of Puerto Rico” ou “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Bombardeamento de San Juan, capital de Porto Rico, pela frota americana, a 12 de Maio de 1898, durante a Guerra Hispano-Americana

Venezuela, 1902

Numa atitude aparentemente contraditória com a crescente pesporrência dos EUA no papel de Globocop e com a invocação da Doutrina Monroe feita quando da disputa anglo-venezuelana de 1895, quando em 1902-03 houve novo conflito entre a Venezuela e potências europeias, os EUA não se imiscuíram.

Desta feita, o desentendimento teve razões financeiras: o presidente venezuelano Cipriano Castro recusou-se a honrar as dívidas contraídas junto dos banco europeus e a indemnizar os interesses europeus lesados pelas sucessivas guerras civis que tinham agitado intermitentemente a Venezuela desde 1892. Em resposta, os Globocops Grã-Bretanha, Alemanha e Itália enviaram uma frota para impor um bloqueio naval ao “caloteiro”, que para mais, tinha apresado um navio britânico suspeito de ajudar os revoltosos.

Navios alemães bloqueiam porto venezuelano, em 1902, numa gravura de Willy Stower

Cipriano Castro contava que os EUA se opusessem ao bloqueio, mas o presidente Theodore Roosevelt entendeu que a Doutrina Monroe dizia respeito a conquistas territoriais e não a intervenções militares. Apesar da superioridade naval anglo-alemã, Castro não se vergou às exigências europeias, pelo que os alemães consideraram um desembarque e aí Roosevelt, entendendo que tal constituiria uma violação da Doutrina Monroe, enviou uma esquadra para dissuadir os alemães. O conflito ficou num impasse que se resolveu num tratado que permitiu levantar o bloqueio contra uma promessa de pagamento faseado das dívidas da Venezuela aos europeus.

A Grã-Bretanha e a Alemanha depenam a Venezuela de Cipriano Castro perante o olhar aprovador do Tio Sam: cartoon de William Allen Rogers no New York Herald de Janeiro de 1903

Panamá, 1903

O outro grande projecto que, segundo Alfred Thayer Mahan, seria necessário executar para fazer dos EUA numa superpotência naval e convertê-lo num Globocop respeitado começou a ser concretizado em 1903, com a aquisição dos direitos de construção do Canal do Panamá à (quase falida) Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, dirigida por Philippe Bunau-Varilla, que sucedera à (igualmente) falida Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, fundada por Ferdinand de Lesseps.

“Uma coisa bem começada já está meio acabada”: Cartoon de Victor Gillam, 1899. Após ter tomado conta das Filipinas e Guam (à esquerda) e de Cuba e Porto Rico (à direita), o Presidente McKinley prepara-se para unir Pacífico e Atlântico através de um canal na Nicarágua (foi uma hipótese que competiu com a do Canal do Panamá), de forma a promover a livre circulação dos navios de bandeira americana, alguns dos quais ostentam os dizeres “Bens americanos para países estrangeiros”. O Tio Sam traz ferramentas para a obra e encoraja o presidente: “Termina o canal, McKinley, e completa a expansão nacional no teu primeiro mandato”

O Tratado Hay-Herrán, acordado entre o Secretário de Estado John M. Hay e o encarregado de negócios colombiano Tomás Herrán, além de fazer transitar os direitos de construção dos franceses para os americanos, concessionava o canal por 100 anos aos EUA.

Deve ter-se presente que o Panamá era então uma província da Colômbia, apesar de alguns panamianos aspirarem à independência, criando tumultos que, em 1885, já tinham justificado a intervenção “pacificadora” de tropas americanas. Quando, em Janeiro de 1903, o senado colombiano se recusou a ratificar o Tratado Hay-Herrán, não foi preciso um grande esforço dos EUA para acicatar nova revolta dos separatistas panamianos, que fez com que o Panamá proclamasse a independência em Novembro de 1903 e um novo tratado, com termos praticamente idênticos aos do Tratado Hay-Herrán, fosse celebrado entre os EUA e o país recém-nascido.

Um cartoon de 1903 sintetiza o maquiavelismo da actuação dos EUA na questão do Canal do Panamá

O arrogante e prepotente conceito de nation-building, que foi invocado pelos EUA quando das invasões do Afeganistão e do Iraque, é parte integrante da mundividência intervencionista há muito tempo. Mas enquanto no Afeganistão e Iraque o nation-building se revelou um fiasco, no Panamá foi um “sucesso”: este território seria hoje, muito provavelmente, uma província da Colômbia se o canal Pacífico-Atlântico tivesse sido aberto na Nicarágua, como alguns advogavam na viragem dos séculos XIX-XX.

Cartoon de John T. McCutcheon, publicado no Chicago Tribune em 1914, com uma visão benigna da política externa dos EUA: antes da intervenção americana, as Filipinas, o Hawaii, Porto Rico, Cuba e o Panamá viviam atormentados pela opressão espanhola, a escravatura industrial, o jugo espanhol e a malária; após terem sido resgatados pelos EUA, as cinco figuras alegóricas transbordam de saúde e prosperidade, gozam de auto-determinação e ganharam o aspecto de homens de negócios americanos

As obras do Canal do Panamá foram iniciadas em 1904 e o canal foi inaugurado em 1914. O Panamá só assumiu controlo efectivo do canal em 1999, após a assinatura de um tratado com os EUA garantindo a permanente neutralidade da estrutura.

O presidente Theodore Roosevelt posa ao comando de uma escavadora a vapor durante as obras do Canal do Panamá

República Dominicana, 1904

O presidente Theodore Roosevelt, que ocupou a Casa Branca entre 1901 e 1909, tinha um entendimento da política externa que ficou sintetizado no lema “Fala suavemente e leva contigo um grande cacete”. Roosevelt começou por defender a anexação das Filipinas, mas, depois de a efémera República Filipina ter sido suprimida, o seu foco de interesse deslocou-se para a América Central e Caraíbas. Empenhou-se a fundo na construção do Canal do Panamá, tratou de assegurar que os pontos-chave nos acessos a este ficavam sob controlo americano e, influenciado pela visão de Alfred Thayer Mahan sobre o poder naval, investiu fortemente na Marinha de Guerra, que, em poucos anos, se converteu na segunda maior do mundo, sendo apenas superada pela britânica.

“O polícia do mundo”, cartoon de Louis Dalrymple, publicado na revista satírica Judge a 14 de Janeiro de 1904: O presidente Theodore Roosevelt impõe ordem no mundo através da “Nova Diplomacia”

Em 1904, quando a República Dominicana entrou em incumprimento das suas dívidas, os EUA, antecipando-se a uma eventual intervenção das potências europeias, como a que ocorrera dois anos antes com a Venezuela, enviaram para a ilha uma força naval, que tomou conta dos serviços alfandegários e passou a usar as receitas destes para pagar as dívidas do país.

Em Dezembro desse ano, num discurso no Congresso, Roosevelt explicou a nova e mais abrangente interpretação da Doutrina Monroe que estava por trás desta actuação e que ficou conhecida como o “Corolário Roosevelt”: “Tudo o que este país deseja é que os países vizinhos sejam estáveis, ordeiros e prósperos […] A ocorrência sistemática de ilicitudes ou a impotência podem conduzir a um deslaçamento generalizado do tecido civilizacional, que poderá obrigar […] à intervenção de um país civilizado e, no Hemisfério Ocidental, a adesão dos EUA à Doutrina Monroe poderá forçar os EUA, ainda que relutantemente, em casos flagrantes de ilicitude e impotência, a exercer o poder de policiamento internacional”.

Aplicando a política do “grande cacete”, Theodore Roosevelt converte o Mar das Caraíbas num Mare Nostrum americano: cartoon de William Allen Rogers, inspirado nas viagens de Gulliver e publicado em 1904

O Corolário Roosevelt serviu de justificação para que, nos anos seguintes, os EUA se intrometessem sistematicamente nos assuntos internos de Cuba, Haiti, Honduras, México, Nicarágua e República Dominicana, quase sempre com o fito de defender interesses económicos americanos.

O presidente Theodore Roosevelt na Casa Branca, 1903: O senhor incontestado do Hemisfério Ocidental?

Honduras, 1912

Na América Central, no início do século XX, os interesses económicos resumiam-se praticamente a produtos agrícolas: cana-de-açúcar, café, tabaco e, sobretudo, bananas, cuja produção e comércio costumava ser controlada por empresas americanas, que frequentemente também eram donas dos caminhos-de-ferro e dos portos. A maior era a United Fruit Company, que resultou da fusão, em 1899, da Tropical Trading and Transport Company, de Minor C. Keith, e da Boston Fruit Company, de Andrew Preston. Em segundo lugar vinha a Standard Fruit Company, que operou com este nome a partir de 1924 (antes era a Vaccaro Bros and Co.) e que na década de 1960 foi adquirida pela Castle & Cooke (que hoje tem o nome de Dole e é o maior produtor de frutos e vegetais do mundo). A outra grande empresa do ramo era a Cuyamel Fruit Company, que tomou este nome em 1911 (antes era a Hubbard-Zemurray) e foi absorvida pela United em 1929 (a United viria depois a dar origem à actual Chiquita).

Minor C. Keith, um dos magnatas das bananas, em 1917

A United, a Standard e a Cuyamel eram tão poderosas que, com uma pequena ajuda do Estado americano, eram capazes de impor a sua vontade aos governos dos pequenos países da América Central cuja economia estava fortemente dependente da exportação de bananas, como a Costa Rica, as Honduras ou a Guatemala – a United era mesmo conhecida em alguns círculos latino-americanos como “el pulpo” (o polvo). Este facto levou o escritor O. Henry (pseudónimo de William Sidney Porter), a cunhar a expressão “república das bananas”, que surgiu pela primeira vez na colecção de contos Cabbages and kings (1904), inspirados pela sua estadia de seis meses nas Honduras. A expressão “república das bananas”, que O. Henry aplicou à ficcional República de Anchuria, acabou por designar genericamente um país cuja economia assenta na exportação de um único recurso agrícola ou mineral e cuja governação tem de se vergar às imposições da empresa que explora esse recurso.

O. Henry, c.1910

Nas Honduras, a Cuyamel Fruit, desagradada com o presidente do país, o general Miguel Dávila, por este estar a favorecer a rival United Fruit (em troca de esta agir como “facilitadora” na obtenção de empréstimos do Governo dos EUA), contratou um mercenário, o general Lee Christmas, para derrubar Dávila e instalar na presidência o general Manuel Bonilla, que tinha sido deposto por Dávila uns anos antes e era um homem de confiança da Cuyamel.

O golpe de estado, ocorrido em 1912, colocou Bonilla no poder, mas mergulhou o país numa prolongada instabilidade política, que teve como consequência a entrada em incumprimento das Honduras e a incapacidade de se financiar nos mercados internacionais, empurrando o país para uma prolongada estagnação económica e social – sem, contudo beliscar os negócios das grandes empresas bananeiras. Quanto a Christmas, um homem que forjara uma reputação de dureza e tenacidade mastigando vidro em público, foi recompensado com a chefia do exército hondurenho.

[Documentário sobre a produção de fruta na América Central, produzido pela United Fruit na década de 1940: A dada altura afirma-se que “talvez não haja outro produto no mundo que seja manuseado com tanto cuidado como a banana”; já os trabalhadores mereciam das companhias bananeiras muito menor desvelo]

Nicarágua, 1912

A Nicarágua não era um produtor de bananas com a relevância das Honduras, mas tinha – e tem – uma vantagem estratégica decorrente de a sua configuração e topografia permitirem a abertura de um canal entre o Pacífico e o Atlântico. Assim, invocando um pretexto ou outro, os EUA mantiveram tropas no território nicaraguense entre 1912 e 1933 (embora as intervenções pontuais tivessem começado antes).

A Doutrina Monroe segundo um cartoon num jornal britânico de 1912

Em 1914, ano em que o canal do Panamá foi completado, os EUA e a Nicarágua assinaram o Tratado Bryan-Chamorro, que concedia aos EUA o direito à construção de um canal através da Nicarágua – uma prerrogativa que os EUA não estavam interessados em concretizar e servia apenas para manter potenciais rivais europeus à distância (só mais recentemente, devido à saturação do Canal do Panamá e à impossibilidade de os grandes navios mercantes de hoje o atravessarem, a ideia foi retomada – não por acaso, por uma empresa chinesa).

Marinheiros do cruzador americano Denver na Nicarágua, 1912

Pelo o Tratado Bryan-Chamorro, em troca de uma exclusividade de 99 anos sobre os direitos do hipotético canal e da instalação de uma base naval americana no Golfo de Fonseca, a Nicarágua recebeu dos EUA três milhões de dólares, imediatamente gastos no pagamento dos credores internacionais, por imposição dos funcionários americanos que passaram a gerir as finanças da Nicarágua durante os anos seguintes. O Tratado Bryan-Chamorro incluía uma cláusula que legitimava futuras intervenções militares dos EUA no país, à semelhança da Platt Amendment, uma cláusula enxertada pelos EUA na Constituição cubana em 1901, como condição para a retirada das tropa americanas da ilha (após a Guerra Hispano-Americana de 1898) e que fora, entretanto, invocada para justificar intervenções americanas em Cuba em 1906-09 e 1912.

Um cartoon da época mostra o que os cubanos pensavam da Platt Amendment

A contestação dos países vizinhos à instalação da base naval americana no Golfo de Fonseca foi favoravelmente acolhida pelo Tribunal de Justiça Centro-Americano. Porém os EUA ignoraram a decisão da arbitragem internacional e construíram mesmo a base, o que levou a que o Tribunal de Justiça Centro-Americano fosse dissolvido em 1918, por manifesta impotência, o que certamente agradou aos EUA, que nunca gostaram de ver a sua actuação coarctada por tribunais internacionais.

Da permanente turbulência política em que a Nicarágua viveu, emergiu em 1927 o comandante Augusto Sandino, cujo radicalismo e recusa em aceitar o protectorado americano levariam a que fosse forçado ao exílio no México. Regressaria poucos anos depois para conduzir a agitação e a luta de guerrilha contra os governos conservadores apoiados pelos EUA e acabaria por ser assassinado em 1934, após a retirada das tropas americanas.

Nicarágua, 1932: Marines americanos exibem a bandeira capturada às forças de Augusto Sandino

México, 1913

Como seria natural, dada a contiguidade geográfica e a permanente instabilidade política, o vizinho do sul foi alvo de repetidas ingerências americanas ao longo dos séculos XIX e XX. Entre elas esteve o golpe de estado de 1913 contra o presidente Francisco Madero, que foi “cozinhado” com a ajuda do embaixador americano Henry Lane Wilson, embora, não necessariamente com o consentimento no presidente americano William Howard Taft, cujo mandato estava no término – iria dar lugar a Woodrow Wilson – e não estava disposto a envolver-se em grandes aventuras.

Após a deposição de Madero, o México entrou no período da “Guerra de las Facciones” (um dos muitos episódios da Revolução Mexicana, que se estendeu de 1910 a 1920) e os incidentes entre tropas mexicanas e americanas levaram a que o presidente Woodrow Wilson (que entretanto tomara posse) cortasse relações diplomáticas com o México e enviasse uma frota para o porto mexicano de Veracruz, que foi ocupado durante seis meses.

Navio americano dispara sobre Veracruz, 1914

Três anos depois, a Alemanha, tentou aproveitar-se do ressentimento mexicano contra as ingerências americanas para aliciar o país a juntar-se à Alemanha numa guerra contra os EUA, mas a proposta de aliança (o assaz inepto “Telegrama Zimmermann”) enviada ao Governo mexicano pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão foi interceptado pelos americanos e foi um factor que pesou na decisão destes de entrar na I Guerra Mundial – até então, quer o presidente Wilson quer a opinião pública americana tinham mantido uma posição não-intervencionista.

Tropas americanas hasteiam a bandeira nacional em Veracruz, a 27 de Abril de 1914

Vale a pena realçar que o presidente Wilson anunciara que o seu mandato seria pautado por uma política de “boa vizinhança”, mas acabou por ordenar duas invasões no México: a ocupação de Veracruz e uma expedição punitiva, em 1916, em resposta a uma incursão de Pancho Villa em território americano.

O Tio Sam persegue Pancho Villa: cartoon de Clifford K. Berryman, 1916

França, 1920

Ainda assim, Woodrow Wilson acabou por ser o responsável por conceber e promover uma ideia que pretendia pôr termo à actuação discricionária dos Globocops e colocaria a resolução dos diferendos entre países numa organização intergovernamental. No documento dos “14 pontos”, que Wilson apresentou como ponto de partida para as negociações de paz após o término da I Guerra Mundial, propunha-se que “se formasse uma assembleia geral das nações […] com o propósito de proporcionar garantias mútuas de independência política e integridade territorial, quer para os grandes quer para os pequenos estados”. A visão de Wilson teve concretização quando a Conferência de Paz de Paris, criou, a 10 de Janeiro de 1920, a Sociedade das Nações (ver Governar o mundo: Como havemos de viver juntos?).

Woodrow Wilson, 1919

Ironicamente, embora no rescaldo da I Guerra Mundial Wilson tenha passado muitos meses na Europa, embrenhado em negociações, e tenha conseguido convencer a maior parte das potências a aderir a esta instituição, não obteve a necessária maioria de 2/3 do Senado americano, pelo que os EUA ficaram de fora da Sociedade das Nações.

As pulsões contrárias do isolacionismo e do intervencionismo sempre tinham coexistido na sociedade americana e a perda de vidas humanas e a destruição causadas pela I Guerra Mundial fizeram com que, em 1920, a disposição isolacionista prevalecesse, ainda que os EUA tivessem sofrido menos com o conflito do que os outros beligerantes principais.

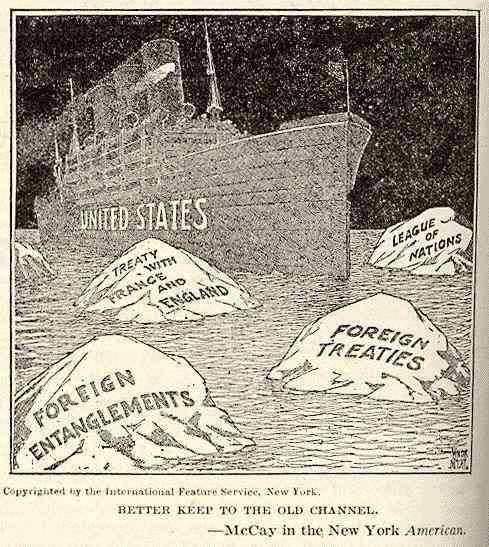

“É melhor continuar no velho canal”: Cartoon pró-isolacionista de Winsor McCay, 1919: Num mar pejado de escolhos, mais vale não sair da rota conhecida

Mesmo que os EUA tivessem aderido à Sociedade das Nações, é duvidoso que estivessem dispostos a abrir mão da Doutrina Monroe e, consequentemente, do intervencionismo no seu “quintal”. Só se registou uma mudança na política americana para com a América Latina com o presidente Franklin Roosevelt, que anunciou, no discurso de tomada de posse, em 1933, uma “Good Neighbor Policy”: “consagrarei esta nação à política do bom vizinho, o vizinho que se respeita a si mesmo e, consequentemente, respeita os direitos dos outros, o vizinho que cumpre as suas obrigações e a santidade dos seus acordos”. Roosevelt não se ficou pelas palavras e tomou medidas efectivas, retirando os marines da Nicarágua e do Haiti e a Platt Amendment da Constituição cubana.

Franklin Roosevelt, 1933

Interlúdio musical

O desanuviamento nas relações entre os EUA e a América Latina seria também promovido no plano cultural, através de filmes como “The gang’s all here” (1943), uma feérica celebração da amizade pan-americana realizado, exuberantemente coreografada por Busby Berkeley e protagonizado por Carmen Miranda. Apesar da boa vontade, “The gang’s all here” não evita – tal como os produtos similares que na época nasceram em Hollywood – a caracterização estereotipada e “exótica” dos povos latino-americanos e o tom paternalista, o que acaba por reflectir a relativa superficialidade da “Good Neighbor Policy”: os países latino-americanos eram merecedores do respeito dos EUA, desde que se entregassem aos seus cantos, danças e festividades pitorescas e não pusessem em causa os interesses das empresas americanas ou aderissem a ideais socialistas.

[Excerto de “The gang’s all here”:]

“Saludos amigos” (1942), que partilhava o espírito e a ênfase no entretenimento musical de “The gang’s all here”, tinha a particularidade de ser um filme de animação dos estúdios Walt Disney, embora incluindo trechos de imagem real, que documentam (selectivamente) a vida cosmopolita e próspera nas grandes cidades latino-americanas (mas não o quotidiano dos bairros de lata ou das plantações de bananas). O filme fez parte de uma “tournée da boa-vontade” da Disney pela América Latina encomendada pelo Departamento de Estado e supervisionada por Nelson Rockefeller, Coordenador dos Assuntos Inter-Americanos (que, em 1974-77 seria vice-presidente dos EUA), e o facto de ter estreado no Rio de Janeiro antes de ter sido mostrado aos espectadores dos EUA mostra que o seu principal propósito era a propaganda. O filme divide-se em quatro segmentos, “Lago Titicaca” (Peru/Bolívia), “Pedro” (Chile), “El gaucho Goofy” (pampa Argentina) e “Aquarela do Brasil” (Rio de Janeiro), onde tem lugar a primeira aparição do papagaio Zé Carioca (“Joe Carioca, the Brazilian jitterbird”).

[Trailer de “The gang’s all here”:]

O sucesso de “Saludos amigos” no fortalecimento da “amizade pan-americana” levou a que a Disney repetisse a fórmula em 1944, com o musical “The three caballeros”, que soma ao Pato Donald e ao papagaio Zé Carioca um galo mexicano, o pistoleiro Panchito Pistoles, e se desdobra por sete painéis. O filme foi um dos primeiros a combinar nas mesmas cenas personagens animadas e imagens reais e contou com várias vedetas latino-americanas, como a cantora brasileira Aurora Miranda (irmã de Carmen), a cantora mexicana Dora Luz e a dançarina mexicana Carmen Molina.

[Trailer de The three caballeros]

https://youtu.be/vxn0VVtUwec

Coreia, 1950

Há paralelismos entre o término da II Guerra Mundial e o da I: os EUA, com uma formidável pujança económica que contrastava com uma Europa exaurida e devastada, voltaram a surgir da posição de grande triunfador e fizeram uma nova tentativa para criar uma instituição de governação mundial – só que desta vez, não ficaram de fora. Como escreve Mark Mazower, em Governar o mundo (ver Governar o mundo: Como havemos de viver juntos?), os EUA entenderam necessitar da ONU “para garantirem um quadro para a diplomacia que tornasse a liderança do mundo aceitável para o público americano, sempre desconfiado de envolvimentos prolongados no estrangeiro”.

O que os EUA não esperavam era que a confortável maioria de estados aliados na Assembleia Geral da ONU, que conferia legitimidade à liderança do mundo pelos EUA, se iria erodindo, à medida que as colónias europeias na África, Ásia e Oceânia foram ganhando independência e assento na Assembleia Geral.

Quanto ao Conselho de Segurança, seria de esperar que, durante a Guerra Fria, a sua actuação estivesse sempre entravada, uma vez que os cinco membros permanentes – EUA, URSS, Grã-Bretanha, França e China – detinham poder de veto e dificilmente os EUA e a URSS estariam de acordo. Porém, a Guerra Civil Chinesa (1945-49) cindiu a China em duas entidades e o lugar desta entre os membros permanentes ficou com a República da China (Taiwan), não com a República Popular da China, pelo que a URSS, em protesto por esta decisão, cometeu o erro crasso de boicotar o Conselho de Segurança. Acontece que o boicote soviético coincidiu com a intempestiva invasão da Coreia do Sul, alinhada com os EUA, pela Coreia do Norte, comunista, e os restantes membros do conselho aprovaram de imediato o envio de uma força multinacional, liderada pelos EUA, para repelir a agressão norte-coreana.

Tropas americanas em combate na Coreia

Mas os EUA não voltariam tão cedo a desfrutar da legitimação do Conselho de Segurança, pois a URSS apressou-se a reocupar o seu lugar e em 1971 Taiwan perdeu o lugar de membro permanente em favor da República Popular da China. Por outro lado, a actuação dos EUA como Globocop foi, durante a Guerra Fria, sistematicamente contrariada pela URSS e, perante o alastramento da “ameaça comunista”, os EUA sentiram-se justificados para abandonar a “Good Neighbor Policy” e retomaram a “tradicional” política intervencionista na América Latina.

Irão, 1953

Poucas semanas após o término da Guerra da Coreia, a 27 de Julho de 1953, com a fronteira entre as duas Coreias recolocada mais ou menos onde tinha estado antes do início do conflito, o Globocop americano – aliado ao vetusto Globocop britânico – entrava em acção num cenário bem distante: o Irão.

Desde que se descobrira petróleo na região, então conhecida como Pérsia, que o controlo do país era disputado pela Grã-Bretanha e pela Rússia, mas a Revolução Russa e a subsequente guerra civil fizeram com que o vacilante regime soviético tivesse assuntos mais prementes a resolver e os britânicos tentaram estabelecer no país um regime de protectorado. Esta tentativa falhou, embora a Grã-Bretanha mantivesse forte ascendente sobre o país, já que o monopólio da exploração de petróleo era detido pela empresa Anglo-Iranian Oil Company, em termos favoráveis a esta e desfavoráveis para o Irão. A partir de 1925, o Irão (designação que, a partir de 1935, substituiu a “Pérsia”) foi governado, pelo menos formalmente, pela dinastia Pahlavi, com um interregno durante a II Guerra Mundial, em que, dada a importância estratégica do petróleo, o país ficou sob ocupação repartida da Grã-Bretanha e URSS.

Irão, Setembro de 1941: Uma coluna de abastecimento britânica é escoltada por um blindado soviético

O fim da guerra trouxe o fim da ocupação, mas não melhores condições para os trabalhadores locais da Anglo-Iranian Oil, nem mais receitas para o país, nem capacidade do Governo iraniano para gerir a exploração de petróleo e o descontentamento começou a crescer, acompanhado pelo sentimento nacionalista iraniano.

Em 1951, o jovem shah Reza Pahlavi (no trono desde 1941) nomeou Mohammad Mosaddegh como primeiro ministro e este deu início, com aprovação unânime do parlamento iraniano, à nacionalização da indústria petrolífera.

O shah Reza Pahlavi (à esquerda) e o primeiro ministro Mohammad Mosaddegh, em 1951

Seguiu-se um período de alta tensão, com os britânicos a exercer pressão para deter o processo de nacionalização, o que levou a que o shah demitisse Mosaddegh; foi, porém, forçado a reconduzi-lo devido a um levantamento popular. Os britânicos, que já não tinham força para jogar ao Globocop sozinhos, pediram ajuda aos EUA. A administração americana até começara por ter simpatia por Mosaddegh, mas, pouco a pouco, acabou por prevalecer o receio de que o Irão pudesse cair nas garras do comunismo – um receio que serviu para justificar muitos desmandos durante a Guerra Fria – e que o controlo dos iranianos sobre o seu próprio petróleo pudesse significar o fim do petróleo barato indispensável para manter a pujança do American Way of Life. Assim, a CIA, sob a direcção de Kermit Roosevelt (neto do presidente Theodore Roosevelt), tratou de organizar um golpe de estado – com a anuência do shah.

Teerão, 1953: Jovens arruaceiros contratados pela CIA manifestam-se em favor do shah

A CIA começou por criar um clima de instabilidade, recrutando entre o bas fond iraniano hordas de arruaceiros pró-shah e anti-Mosaddegh, que lançaram o caos nas ruas de Teerão.

Teerão, 1953: Shabaan Jafari (conhecido como “Shabaan, o desmiolado”), um pequeno criminoso que se converteu num dos principais agitadores anti-Mosaddegh, lidera um grupo de manifestantes

Simultaneamente, a CIA também recrutou agitadores que se infiltraram no Tudeh (o Partido Comunista do Irão) e que saíram para a rua reclamando uma revolução comunista. As desordens e os confrontos entre os dois grupos justificaram a entrada em cena dos militares comandados pelo general Fazlollah Zahedi, em Agosto de 1953, enquanto o atemorizado shah se refugiava em Roma.

Apoiantes do golpe de estado contra Mosaddegh celebram a vitória

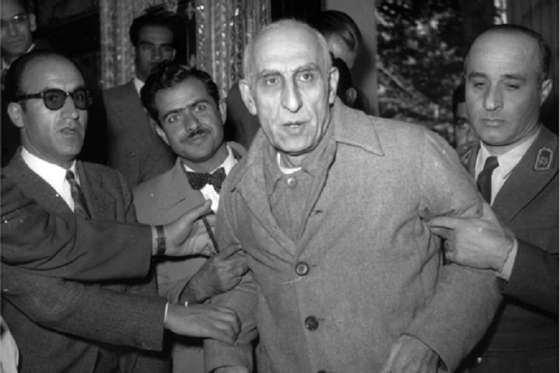

A CIA capturou Mosaddegh e entregou-o ao novo governo iraniano, Fazlollah Zahedi tornou-se no novo primeiro ministro, o shah regressou de Roma, a governação do país assumiu um carácter autoritário e a oposição foi perseguida. Mosaddegh foi levado a julgamento, sob acusação de traição, e, embora os procuradores pedissem a pena capital, escapou com três anos de prisão solitária e prisão domiciliária para o resto da vida; o tribunal foi menos clemente para o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi condenado à morte.

Mosaddegh durante o julgamento, em Novembro de 1953

O preço que a Grã-Bretanha teve de pagar pela ajuda americana foi o fim do monopólio da Anglo-Iranian Oil Company: o petróleo iraniano passou a ser repartido com cinco companhias americanas (mais a Shell e uma companhia francesa), que entregavam metade das receitas ao Governo iraniano, mas sem divulgar os seus relatórios & contas. A Anglo-Iranian Oil Company recuperar da perda da exclusividade e mantém-se activa nos dias de hoje, embora desde 1954 opere sob o nome de British Petroleum (BP).

O golpe de estado de 1953 ajuda a perceber a Revolução Iraniana de 1979 e o sentimento dos iranianos para com os EUA. E vale a pena relevar um elemento comum entre os dois eventos: também o golpe de estado de 1953 teve o apoio dos ayatollah e dos crentes islâmicos mais radicais, pois viam com maus olhos o pendor secular da governação de Mosaddegh.

Mosaddegh em prisão domiciliária, no fim da vida

Guatemala, 1954

Na América Central, na falta de petróleo, continuavam a ser as bananas a decidir a sorte dos governantes. A United Fruit dava-se bem com o ditador Jorge Ubico, um general que ascendera ao poder nas eleições de 1931 (em que fora o único candidato), era admirador de Hitler e Mussolini e era conhecido como o “Napoleão da América Central”. Ubico concedera várias benesses à United Fruit, nomeadamente a cedência de vastas áreas agrícolas pelo prazo de 99 anos, e chegara ao ponto de pedir à companhia que não pagasse salários acima de 50 cêntimos por dia, para não encorajar os outros trabalhadores guatemaltecos a reclamar salários melhores (um pedido a que a United Fruit certamente correspondeu com agrado).

O general Ubico e a sua entourage, 1940

Não é de admirar, pois, que a United Fruit tenha visto com apreensão a revolução de 1944, que derrubou a ditadura de Ubico e promoveu eleições livres, que resultaram na chegada à presidência de Juan José Arévalo. Embora este fosse conservador e anti-comunista, instituiu o salário mínimo, o direito à greve e vínculos laborais estáveis e pôs termo à discriminação racial que a United Fruit praticava sobre os seus trabalhadores. Mas o que converteu o descontentamento da United Fruit em franco alvoroço foi a decisão do presidente Jacobo Árbenz, eleito democraticamente em 1951, de levar a cabo uma reforma agrária, que expropriava as propriedades não cultivadas com mais de 272 hectares e as redistribuía entre trabalhadores rurais sem terra.

A United Fruit, que detinha o monopólio da produção e exportação de bananas na Guatemala, era o maior proprietário rural e o maior empregador do país e tinha lucros anuais que eram duas vezes maiores que as receitas do governo guatemalteco, possuía numerosas parcelas não cultivadas acima dessa dimensão e estava em risco de ver expropriada 40% da sua área. Portanto, gastou uma fortuna numa campanha de descrédito contra o governo guatemalteco, pôs em campo os seus “lobbistas” e recorreu aos seus contactos em Washington. Ora, não lhe faltava gente bem colocada a quem recorrer: John Foster Dulles, o Secretário de Estado da administração Eisenhower, tinha sido representante jurídico da United Fruit e era um importante accionista da empresa; Allen Dulles, director da CIA (e irmão de John Foster), fazia parte do conselho de administração da United Fruit; Thomas Dudley Cabot, director da secção de Segurança Internacional do Departamento de Estado, fora CEO da United Fruit; a secretária pessoal de Eisenhower era esposa do director de relações públicas da United Fruit; finalmente, Bedell Smith, Sub-Secretário de Estado, não tinha desempenhado cargos na United Fruit, mas chegaria depois a presidente da companhia. A maioria dos latino-americanos que empregavam pejorativamente a United como “polvo” talvez não estivessem conscientes de quão válida era a designação também nos EUA.

O presidente Dwight Eisenhower (à esquerda) e John Foster Dulles (à direita), numa foto de 1956

Não foi difícil convencer a administração Eisenhower de que Jacobo Árbenz era um perigoso comunista, pelo que não tardou que a CIA fosse encarregada de preparar um golpe para o derrubar, cuja liderança foi confiada a Carlos Castillo Armas, ex-lugar-tenente de Árbenz que fora forçado ao exílio após uma tentativa de golpe de estado em 1949. As notícias dos preparativos do golpe chegaram aos ouvido do governo guatemalteco que, perante o bloqueio de venda de armas imposto pelos EUA e seus aliados, fez uma aquisição secreta de armas à Checoslováquia, a fim de equipar as milícias e fazer frente a Castillo Armas, operação que, aos olhos dos americanos, confirmou as suspeitas das inclinações comunistas de Árbenz.

O exército de Castillo Armas invadiu a Guatemala a 18 de Junho e Árbenz, abandonado pelas Forças Armadas, cujo chefe, Carlos Enrique Díaz, lhe retirara o apoio, demitiu-se a 27 de Junho. Quem tomou o lugar de Árbenz foi Díaz, mas os EUA não o consideravam “adequado” para o cargo, pelo que a sua presidência durou um dia; Hernán Monzón, que o derrubou, ficou a chefiar uma junta militar durante pouco mais de uma semana, acabando por ceder o cargo a Castillo Armas, que, dois meses depois, venceu com 99% dos votos umas eleições em que foi o único candidato.

A imprensa europeia e o Secretário-Geral da ONU denunciaram o apoio americano ao golpe de estado na Guatemala e os EUA ficaram mal vistos perante a opinião pública latino-americana, o que não impediu John Foster Dulles de ser eleito Homem do Ano de 1954 pela revista Time. Quem retirou lições do golpe americano foi um médico argentino com 25 anos de idade e de inclinações marxistas, que, à data, vivia na capital da Guatemala e que concluiu que o imperialismo só podia ser combatido através da luta armada. Chamava-se Ernesto Guevara.

Che Guevara

Cuba, 1961

Já a CIA parece ter ficado deslumbrada com a facilidade com que derrubava governantes e colocava outros no seu lugar e começou a cometer erros grosseiros. Um dos primeiros falhanços clamorosos da CIA teve lugar em Cuba, que era governada de acordo com os interesses dos EUA e cuja economia estava em boa parte em mãos americanas. Um dos homens de confiança dos americanos em Havana era Fulgencio Baptista, que, na qualidade de comandante das forças armadas cubanas, entre 1934 e 1940, perseguira comunistas e socialistas, e desempenhara o cargo de presidente entre 1940 e 1944.

Em 1952, Baptista voltou a candidatar-se às eleições presidenciais, mas como as sondagens o davam em terceiro lugar, deu um golpe de estado quatro meses antes das eleições. Baptista aumentou os vencimentos dos militares, a fim de assegurar a sua docilidade, e concedeu facilidades e benesses às empresas e ao crime organizado americano, fazendo com que o ascendente americano sobre a ilha se reforçasse e levando Earl E.T. Smith, embaixador dos EUA em Havana no período 1957-59, a comentar que a segunda pessoa mais importante de Cuba era o embaixador dos EUA.

Aproveitando o descontentamento popular contra as políticas de Baptista e a corrupção que permeava o regime, Fidel Castro deu início a um movimento revolucionário de inspiração marxista que contou com a colaboração de Ernesto “Che” Guevara e que, após vários contratempos e peripécias, conseguiu derrubar Baptista em Dezembro de 1958.

Soldados do regime de Baptista fuzilam um rebelde, 1956

Mais do que a linguagem revolucionária e as reformas no plano social empreendidas por Castro, o que deixou as empresas americanas assarapantadas foi o programa de nacionalizações e a reforma agrária. Em retaliação, o presidente Eisenhower congelou os bens cubanos nos EUA e decretou um embargo comercial à ilha, o que teve o efeito de empurrar Castro para os braços de Moscovo.

Foi então que a CIA congeminou derrubar Castro empregando um exército improvisado recrutado entre os muitos cubanos que tinham buscado exílio na Florida. A CIA treinou-os e equipou-os e a 17 de Abril de 1961, com o aval do recém-empossado presidente John Kennedy, lançou esta força a partir da Guatemala e Nicarágua contra Cuba – o assalto, que ficou conhecido como “Invasão da Baía dos Porcos”, não só foi um desastre do ponto de vista militar (foi esmagado em três dias) como foi realizado de forma tão inepta que ficou óbvio a todo o mundo que fora obra do Governo americano.

Tropas do regime de Castro atacam os invasores desembarcados na Baía dos Porcos, 1961

Apesar deste fiasco, a CIA não deixou de tentar derrubar o regime cubano, passando a concentrar-se na eliminação física de Fidel Castro, para a qual urdiu as mais variadas e disparatadas estratégias – todas goradas. Após meio século de governação, Fidel Castro passou o testemunho ao seu irmão Raul, falecendo em 2016 de causas naturais, com 90 anos.

[Trailer do documentário 638 ways to kill Castro (2006), realizado por Dollan Cannell]

Vietnam, 1963

O envolvimento americano no Vietnam excedeu largamente o de qualquer dos eventos acima mencionados, o que pode parecer paradoxal, já que o país fica longe dos EUA, não desfruta de uma localização geoestratégica privilegiada, não é uma fonte de recursos naturais insubstituíveis e não albergava à data empresas americanas dignas de relevo. A continuada intervenção militar dos EUA no Vietnam resultou do clima paranóico gerado pela Guerra Fria e pela “teoria do dominó”, que sustentava que, na ausência de uma estratégica de contenção pelos EUA, os países cairiam sob domínio comunista uns após os outros, numa derrocada imparável. A China tinha sido a primeira peça a cair, a segunda fora a Coreia (uma queda limitada à metade norte da península, graças à intervenção americana) e agora era o Vietnam que estava em risco – numa situação análoga à da Coreia, com o Norte comunista a tentar absorver o Sul “democrático” e pró-ocidental. Seguir-se-iam, advertiam os estrategas, o Laos, o Camboja, a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, a Birmânia e a Índia.

Cartaz anti-comunista impresso e distribuído em 1951 nas Filipinas pela US Information Agency

A primeira ocorrência registada da expressão “teoria do dominó”, data de 1954 e é atribuída ao presidente Eisenhower, que, em 1950, enviara os primeiros conselheiros militares americanos para ajudar a administração colonial francesa a conter as aspirações independentistas dos vietnamitas. O auxílio americano fora crescendo, em termos humanos, materiais e financeiros, ao longo dos quatro anos, atingindo um total de 1000 milhões de dólares e representando 80% dos custos da guerra, mas não impediu a estrondosa derrota dos franceses. A Conferência de Paz de Genebra dividiu o Vietnam em dois países independentes, mas o Norte continuou a apoiar activamente a guerrilha comunista no Sul (o Viet Cong).

Guerrilheiros Viet Cong, 1966

John Kennedy, que sucedeu a Eisenhower em 1960, continuou a despejar milhões de dólares no Vietnam do Sul sob a forma de equipamento, treino e aconselhamento militar, mas recusou colocar tropas no terreno e deu ênfase a uma política de “pacificação”.

John Kennedy e o Secretário de Estado Robert McNamara na Casa Branca, 1962

O descontentamento contra o regime do presidente sul-vietnamita Ngô Dinh Diêm foi crescendo e acabou por materializar-se num golpe de estado a 2 de Novembro de 1963, que resultou no assassinato de Ngô Dinh Diêm e lançou o Sul num período caótico. 20 dias depois, o assassinato de Kennedy colocou na presidência o seu “vice”, Lyndon B. Johnson, que reconheceu que o Vietnam do Sul não conseguiria fazer face sozinho à ameaça comunista e intensificou o envolvimento militar americano.

Em Março de 1965, ocorreu uma escalada decisiva no conflito, com a chegada ao terreno das primeiras tropas de combate americanas – 3500 marines, que se juntaram a 23.000 conselheiros militares – e o início dos bombardeamentos do Norte pelos aviões americanos.

Um helicóptero desembarca soldados americanos no vale de Drang, Vietnam, Novembro de 1965

O conflito alastrou ao Laos e Camboja, o auxílio soviético e chinês aos comunistas vietnamitas aumentou em volume e sofisticação de equipamento, os bombardeamentos americanos foram tornando-se mais devastadores (estima-se que tenham sido lançadas 7.5 a 8.0 milhões de toneladas de bombas sobre a antiga Indochina) e as tropas americanas no Vietnam continuaram a engrossar até atingir meio milhão de homens em 1969. Nesse ano, Johnson deu lugar na Casa Branca a Richard Nixon, que, por sugestão do Conselheiro Nacional de Defesa, Henry Kissinger, decidiu persuadir os seus adversários comunistas de que era uma criatura insensata e capaz de tudo e chegou a ordenar um simulacro de ataque nuclear à URSS com bombardeiros B-52 (depois cancelado).