Índice

Índice

Napoleão Bonaparte era tão ambicioso quanto Alexandre da Macedónia, mas como o conhecimento geográfico do século XIX era bem mais vasto do que o do século IV aC, o apetite do general corso abrangia uma porção muito maior do planeta – e a gula de Bonaparte acabou por causar-lhe uma séria indigestão. Não foi por acaso que foi em 1815, após o descalabro final dos projectos megalómanos de Napoleão, que as nações europeias sentiram pela primeira vez a necessidade de delinear uma estratégia de cooperação que impedisse a ascensão de uma superpotência com aspirações ao domínio global.

Em Governar o Mundo, um livro de 2012 agora editado pelas Edições 70, Mark Mazower propõe-se “explorar a evolução histórica [das ideias de governo mundial] e mostrar a forma como algumas moldaram a realidade através das instituições que inspiraram e perguntar o que resta delas hoje”.

“Governar o Mundo” de Mark Mazower (Edições 70)

Mazower é um conceituado historiador britânico cujos principais focos de interesse são os Balcãs e a história europeia do século XX; dele as Edições 70 já traduziram dois livros muito recomendáveis: O continente das trevas: O século XX na Europa (publicado originalmente em 1998) e O Império de Hitler: O domínio nazi na Europa ocupada (publicado originalmente em 2008).

O Concerto da Europa

O “Concerto da Europa” foi o sistema de equilíbrio de poder resultante do Congresso de Viena, que decorreu entre Novembro de 1814 a Junho de 1815 e pretendia estabelecer uma paz duradoura na Europa após 23 anos de turbulência com origem em França. Mazower escreve que para os representantes das nações europeias no Congresso, “o que as Guerras Napoleónicas tinham tido de invulgar e perturbador não era o terem sido travadas pela França, mas sim a sua tentativa de exportação da revolução”.

Tal será verdade no que respeita às Guerras Revolucionárias, que decorreram entre 1792 e 1802, mas não se aplica às Guerras Napoleónicas (1802-1815), que, embora tendo raiz nos conflitos anteriores, foram alimentadas sobretudo pela desvairada ambição pessoal de Napoleão, que se tornara ditador em 1799 e estava tão empenhado em difundir ideais de liberdade, igualdade e fraternidade como Dario, Alexandre ou Júlio César.

A Batalha de Valmy, a 20 de Setembro de 1792, foi a primeira grande batalha das Guerras Revolucionárias Francesas e traduziu-se na derrota do exército prussiano comandado pelo Duque de Brunswick pelas tropas francesas, que mesclavam soldados regulares e voluntários. Quadro de Horace Vernet, 1826

Seja como for, “o Concerto tinha um sentido de missão profundamente conservador. Baseado no respeito pelos reis e pela hierarquia, dava prioridade à ordem sobre a igualdade e à estabilidade sobre a justiça” e “ficou associado à ideia de restauração conservadora em todo o continente, uma restauração que espiava os radicais e intervinha, se necessário com a força, para sufocar as insurreições revolucionárias sempre que ameaçavam o princípio da monarquia”.

O Congresso de Viena: Os representantes de Portugal, Joaquim Lobo da Silveira, Conde de Oriola, e António de Saldanha da Gama, Conde de Porto Santo, são o 2.º e o 3.º de pé, a contar da esquerda (o 1.º à esquerda é o Duque de Wellington). Outro representante português, Pedro Holstein, Duque de Palmela, está sentado ao centro (n.º9). Gravura de Jean Godefroy

A contra-revolução promovida pelo Concerto da Europa não foi, porém, capaz de atravessar o oceano, pois o presidente americano James Monroe, após ter reconhecido, em 1822, a independência da Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, “avisou os europeus para não interferirem no Hemisfério Ocidental”. Tal oposição talvez não fosse suficiente – dado o fraco poder naval dos EUA à data – se não tivesse tido o apoio do Secretário dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, que beneficiara, em ternos comerciais, com a independência das colónias espanholas e tinha todo o interesse em manter as restantes potências europeias arredadas delas.

Os EUA, que tinham ainda fresca na memória a guerra de libertação que tinham travado contra os britânicos em 1775-83 e a Guerra Anglo-Americana de 1812, escusaram-se a apresentar uma declaração conjunta com a Grã-Bretanha, pelo que a “Doutrina Monroe” (na verdade redigida pelo Secretário de Estado de Monroe, John Quincy Adams) foi assumida apenas pelos EUA. A sua essência está neste trecho da introdução do documento lido por Monroe perante o Congresso a 2 de Dezembro de 1823: “os povos do continente americano, pela condição de liberdade que assumiram e mantêm, não são, doravante, considerados susceptíveis de futura colonização por qualquer potência europeia”.

James Monroe (1758-18319, presidente dos EUA entre 1817 e 1825, no retrato oficial, realizado c. 1819 por Samuel Morse (que, além de pintor, foi um dos pioneiros do telégrafo e inventor do Código Morse)

O Super-Governo Global

Apesar das aspirações do Concerto da Europa a preservar o statu quo, o século XIX assistiu a “desenvolvimentos que os liberais […] saudavam como sinais de progresso – desde o constitucionalismo, a imprensa e o alargamento do sufrágio até ao desenvolvimento da arbitragem internacional”.

Porém, em 1903, começou a circular pela Rússia e, depois, pela Europa um panfleto que rapidamente ganhou extraordinária difusão e que expunha estes progressos como parte de um plano que ambicionava estabelecer, através de um golpe de estado, uma ditadura à escala planetária com “um rei sobre toda a Terra que nos unirá e eliminará as causas das nossas discórdias – fronteiras, nacionalidades, religiões, dívidas soberanas”. Os (supostos) autores do panfleto, identificados como “os Sábios de Sião”, diziam aguardar o dia em que os não-judeus “serão obrigados a oferecer-nos poder internacional cuja natureza nos permitirá, sem nenhuma violência, absorver gradualmente todos os Estados do mundo e formar um Super-Governo. Em lugar dos governantes de hoje, instalaremos um fantoche ao qual chamaremos Administração do Super-Governo. As suas mãos estender-se-ão como garras em todas as direcções e a sua organização terá dimensões tão colossais que subjugará inevitavelmente todas as nações do mundo”. O documento, conhecido como Protocolos dos Sábios de Sião, dividia-se em 24 capítulos que detalhavam a estratégia de tomada do poder: controlo da economia e da imprensa, abolição das constituições, subversão da moral, manipulação da opinião pública e “destruição da religião pelo materialismo” como “prelúdio da ascensão do Deus judaico”.

O triunfo desta vasta conspiração seria inevitável: o Super-Governo apresentar-se-ia como única garantia de segurança num mundo em convulsão (se necessário, forjando actos terroristas para manter a população aterrorizada e permitir mostrar que o Super-Governo era capaz de actuação pronta e decidida) e os economistas explicariam que não havia alternativa às políticas do Super-Governo.

Não tardou que a veracidade do documento, que conheceu uma primeira tiragem limitada em 1897 e foi impresso em massa a partir de 1903, fosse posta em causa e multiplicaram-se investigações e denúncias – alguns trechos foram identificados como sendo um plágio do panfleto Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, publicado em Bruxelas em 1864 pelo advogado Maurice Joly.

Maurice Joly

Esta e outras fontes dos Protocolos e a sua natureza fraudulenta foram expostas em 1921 num artigo do Times de Londres, mas a denúncia não foi capaz de suster a difusão que o odioso panfleto estava a conhecer – entre 1920 e 1922, o milionário da indústria automóvel Henry Ford (um virulento anti-semita admirado por Hitler) fez imprimir dois milhões de exemplares dos Protocolos.

Edição americana de 1934 dos Protocolos – é possível que se trate de uma edição promovida pela propaganda nazi nos EUA

Apurar-se-ia pouco depois que os Protocolos tinham sido obra da Okhrana, a polícia secreta czarista, como parte de uma campanha para acirrar o sentimento anti-semita e desacreditar as reformas liberais. Tais denúncias não têm impedido que, em pleno século XXI, o panfleto continue a ser aceite como verídico por gente tão variada como o Hamas, o ministro da Educação da Arábia Saudita, o fundamentalista cristão americano Kent Hovind, o deputado e porta-voz do partido neo-nazi grego Aurora Dourada Ilias Kasidiris, ou o articulista do jornal Avante! Jorge Messias.

Escreve Mazower que os Protocolos dos Sábios de Sião são “o triunfo do internacionalismo […] não apresentado como uma utopia e sim como uma tirania sem fim”.

Graus de civilização

Mazower não se poupa a esforços para realçar que “internacionalismo” pode ter significados muito diversos consoante quem emprega a palavra. Na segunda metade do século XIX, muitos viam o internacionalismo na óptica da superioridade ocidental, na linha das hierarquias civilizacionais delineadas por John Stuart Mill num ensaio de 1836. Escreve Mazower que, “dada a existência de culturas e sociedades muito diversas no mundo, o que os juristas [internacionais] fizeram foi mostrar que a ideia de um padrão civilizacional podia oferecer um critério para determinar o estatuto global e as práticas diplomáticas apropriadas”. No topo estavam os civilizados – nações europeias e suas ex-colónias –, depois vinham as “potências bárbaras” – como os impérios otomano e chinês – e depois os povos selvagens da Ásia e Pacífico.

Mas a hierarquia era menos estática do que os seus criadores gostariam de pensar: o Japão, incluído inicialmente nas “potências bárbaras”, subiu de escalão ao infligir uma esmagadora derrota ao “civilizado” Império Russo na guerra de 1904-5. Como observou mordazmente um diplomata japonês, “mostramo-nos pelo menos vossos iguais na carnificina científica e somos de imediato admitidos à vossa mesa negocial como homens civilizados”.

A vitória japonesa na Batalha do Rio Sha, numa estampa de Yoshikumi, 1904

Entre outros desmandos e prepotências, este internacionalismo assente na hierarquia civilizacional serviu para legitimar a criação por Leopoldo II da Bélgica do Estado Livre do Congo, na Conferência de Berlim, em 1885, um acto que foi saudado pelo jurista internacional holandês Tobias Asser por não ter resultado das “habituais intenções tacanhas às quais os estadistas europeus nos habituaram, mas para garantir a civilização e a riqueza em geral”, opinião que foi subscrita por Gustave Rolin-Jaequemyns, fundador do Instituto do Direito Internacional, e pelo seu colega Ernest Nys, “o primeiro historiador profissional do direito internacional”, que considerou as decisões da dita conferência – em que também se definiram os padrões de comportamento das nações europeias na apropriação de território africano – como revelando “a determinação das potências europeias em cuidar dos africanos e ajudá-los a percorrerem a via da civilização”.

A via que Leopoldo II reservou aos congoleses não conduziu, porém, à civilização mas ao inferno: os métodos de exploração, a repressão, a disseminação de doenças e a disrupção das estruturas tradicionais de vida causaram 3 a 10 milhões de vítimas, entre 1885 e 1908, ano em que, perante a crescente pressão internacional, Leopoldo II renunciou à posse pessoal do Congo e o transferiu para o Estado belga.

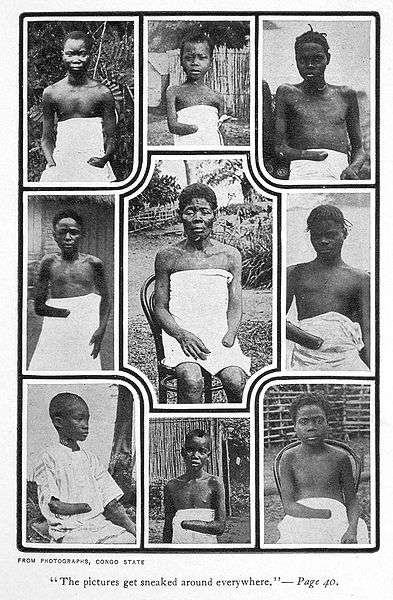

A civilizada administração de Leopoldo II impunha quotas de produção de borracha aos trabalhadores congoleses e quando esta não era atingida, as mãos das esposas e filhos dos incumpridores eram amputadas

A visão hierarquizada dos povos persistiu bem para lá do escândalo do Estado Livre do Congo: o manual de direito militar britânico publicado em 1914 explicitava que “as regras do direito internacional aplicam-se exclusivamente à guerra entre nações civilizadas […] não se aplicam as guerras contra Estados e tribos incivilizados, sendo substituídos pelos critérios do comandante e pelas regras de justiça e humanidade que se recomendam nas circunstâncias particulares de cada caso”. Os “critérios do comandante” são uma definição convenientemente vaga, que deixa aberta a possibilidade de eventos como os de My Lai (Vietnam, 1968) ou Wiryamu (Moçambique, 1972). E a superioridade tecnológica esmagadora das potências ocidentais permitiu que estas empregassem sistematicamente o bombardeamento aéreo indiscriminado como “método barato para a repressão do descontentamento indígena” (Mazower), uma prática que foi inaugurada pelos italianos na Líbia em 1911 e teve fervorosos seguidores nas décadas seguintes.

A Liga das Nações

Mazower faz questão de sublinhar que “as grandes organizações internacionais como a Liga das Nações e a ONU não evoluíram gradualmente […] Foram patrocinadas pelas Grandes Potências e a sua parteira foi a guerra”.

“Aquilo que não devemos voltar a ver”: na edição de 16 de Março de 1919, o semanário francês Le Miroir, contabilizava as vítimas da I Guerra Mundial e exprimia a esperança de que a recém-criada Liga das Nações pudesse “impedir o regresso destes massacres”

O principal impulsionador da Liga das Nações – também designada em português por Sociedade das Nações – foi o presidente americano Woodrow Wilson. O seu empenho valeu-lhe o Prémio Nobel da Paz em 1919, mas não foi suficiente para convencer os seus compatriotas: a adesão à Liga das Nações não conseguiu obter a necessária maioria de 2/3 no Senado americano. Escreve Mazower que “o argumento de Wilson de que a Liga das Nações representava uma reconfiguração nitidamente americana dos assuntos internacionais foi bem aceite no estrangeiro mas não no seu país, onde pareceu demasiado europeia”.

Primeira assembleia geral da Liga das Nações em Genebra, a 15 de Novembro de 1920. Antes de a sede da Liga ser instalada em Genebra, funcionou em Paris e foi aí que teve lugar a sua primeira sessão, a 16 de Janeiro de 1920, seis dias após a assinatura do Tratado de Versailles

Pelo seu lado, os britânicos apoiaram a Liga das Nações em 1918 como forma de ratificarem uma nova configuração territorial na Europa e salvaguardarem o seu império”. Para consolidar esta posição, os britânicos estabeleceram em 1926 a Commonwealth of Nations, que Mazower descreve como sendo “ao mesmo tempo um produto da ansiedade racial e do prestígio nacional, uma solução parlamentar para uma potência imperialista pressionada. o internacionalismo como ‘Orgulho Branco’”.

A Liga das Nações tem, tradicionalmente, sido avaliada pelos historiadores como inoperante: não foi capaz de impedir o Japão de ocupar a Manchúria em 1931, a pretexto do “incidente de Mukden”, e de ter, em 1937, iniciado uma mais ampla invasão do território chinês, nem a Itália de se apossar da Abissínia em 1935-36 (e de usar gás mostarda contra populações indefesas), e também nada fez para impedir a eclosão da II Guerra Mundial.

Manifestação em Roma, em 1935, contra as sanções impostas à Itália pela França em resposta à invasão da Abissínia

Porém, Mazower defende que “não é nos fracassos da Liga que devemos concentrar-nos, mas antes na sua influência duradoura. Foi um veículo de liderança mundial baseado em princípios morais e na igualdade formal dos Estados-membros, repudiou o legado da Santa Aliança [a coligação formada pela Prússia, Áustria e Rússia para combater Napoleão] e do Concerto da Europa e ofereceu a promessa de democratização e transformação social através do conhecimento técnico. De facto, a Liga foi o primeiro organismo a combinar a ideia democrática de uma sociedade de nações com a realidade da hegemonia das Grandes Potências”.

A ONU

Mazower descreve a ONU como “um meio para manter a coligação das Grandes Potências intacta no pós-guerra, independentemente dos custos, para evitar o destino da sua antecessora [a Liga das Nações]”.

A ONU foi criada em 1945, mas a presente sede em Nova Iorque só foi inaugurada em 1952, pelo que a instituição teve, no interim, de desenvolver os seus trabalhos noutros locais. A primeira reunião da Assembleia Geral, representada na foto, teve lugar no Central Hall de Londres, a 10 de Janeiro de 1946

O envolvimento dos EUA na construção da ONU merece detalhada análise por Mazower. Em 1945, o país surgia como o grande triunfador, sendo a única das grandes potências a emergir da II Guerra Mundial com o seu território e capacidade produtiva intactos e com uma supremacia económica, tecnológica e militar esmagadora – para que precisavam então os EUA da ONU? Segundo Mazower, “para garantirem um quadro para a diplomacia que tornasse a liderança do mundo aceitável para o público americano, sempre desconfiado de envolvimentos prolongados no estrangeiro. Um factor que contribuiu para este desiderato foi o facto de a participação de Washington no novo organismo mundial ter riscos limitativos mínimos, dado que os EUA conseguiram combinar universalismo e excepcionalismo a um nível inédito, escrevendo as regras da forma que mais servia os seus interesses nucleares e isentando-se das que os seus legisladores não gostavam”.

Primeira reunião da Assembleia Geral da ONU na sede de Nova Iorque, a 14 de Outubro de 1952

Nos primeiros anos da ONU, existia na Assembleia Geral “uma maioria americana inerente na maior parte das questões; o grande número de Estados da Europa Ocidental e da América Latina, combinada com as nações da Comunidade Britânica, impunha-se facilmente pelo voto” à URSS e aos seus aliados da Europa de Leste. “Foi por este motivo que a URSS usou o veto no Conselho de Segurança 47 vezes em apenas seis anos, ao passo que os EUA nunca tiveram de o usar em 20”. A descolonização viria a modificar completamente este quadro.

Dag Hammarskjöld, o terceiro secretário-geral da ONU (1953-1961), posa em frente da sede da organização, um projecto do arquitecto Oscar Niemeyer

Os países europeus começaram por resistir à descolonização convertendo “indígenas” “em autóctones”, “império” em “união”, “protectorados” em “estados associados”, ou, como fez Portugal, “colónias” em “províncias ultramarinas”; e quando as operações de cosmética e os eufemismos fracassavam e os “autóctones” continuavam a reclamar independência, o colonizador reagia com força bruta.

Todavia, muitas colónias conseguiram conquistar a independência e, em Abril de 1955, 29 jovens países africanos e asiáticos reuniram-se em Bandung, na Indonésia, numa conferência que representaria um ponto de viragem no equilíbrio de poder no mundo. Os 29 países representavam 54% da população do planeta e, doravante, a sua relevância não poderia ser escamoteada. Segundo Mazower, a Conferência de Bandung “marcou a afirmação do Terceiro Mundo como força política e o momento em que a divisão fundamental do mundo passou de Ocidente/Oriente para Norte/Sul”.

No ano seguinte, a administração Eisenhower aproveitou a Crise do Suez para “assumir o papel de líder do mundo anti-colonial contra os seus aliados europeus”, mas a jogada iria custar-lhe a perda do controlo da Assembleia Geral da ONU, devido à admissão na ONU de dezenas de ex-colónias cujas simpatias se inclinavam mais para o lado da URSS do que dos EUA.

Tanque inglês é desembarcado em Port Said, Egipto: A nacionalização do Canal do Suez pelo Egipto, a 26 de Julho de 1956, desencadeou uma resposta conjunta da Grã-Bretanha, França e Israel. As tropas egípcias foram derrotadas, mas a pressão dos EUA e da URSS forçou a coligação a retirar

A nação indispensável

Um dos reparos que pode fazer-se a Governar o Mundo é um excessivo foco nos EUA, mas não pode ignorar-se que a posição proeminente que o país tem ocupado no “concerto das nações” durante os séculos XX e XXI leva a que a maioria das questões do “governo mundial” passem pelos EUA. Foi a Secretária de Estado Madeleine Albright – que, é bom recordá-lo, nasceu na Checoslováquia, em 1937, e começou por chamar-se Marie Jana Korbelová – quem primeiro se referiu aos EUA como a “nação indispensável”, numa entrevista em que também explicou, com desarmante frontalidade: “Se temos de recorrer à força, é porque somos a América. Estamos no alto e vemos melhor do que os outros países”.

Cartoon de William Allen Rogers, 1904: O presidente americano Theodore Roosevelt (1901-9) impõe a sua “diplomacia da grande moca” nas Caraíbas. Roosevelt sintetizou a sua visão da política externa americana assim: “fala suavemente e mantém à mão uma grande moca”

Os EUA sempre têm reclamado para si mesmos um estatuto excepcional, como bem atesta o seu posicionamento perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), cuja função é julgar casos de crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. O TPI foi criado contra a vontade dos EUA, que em 1998 foram um dos sete países que votou contra a sua criação (ao lado das pouco recomendáveis companhias da China, Iémen, Iraque, Israel, Líbia e Qatar), e que se opõem a que os seus cidadãos sejam investigados e julgados pelo TPI. Escreve Mazower que os EUA pretendem “ao mesmo tempo usar o tribunal para os seus próprios fins e permanecer imunes à sua jurisdição”. Mas os EUA não estão sós na reclamação de uma posição de privilégio face ao TPI e, na prática, as outras grandes potências mundiais também não têm sido incomodadas pelo TPI, o que em levado a que surjam acusações de que este “é apenas um tribunal para julgar os fracos e para ser usado pelos poderosos conforme lhes convém”.

Omar al-Bashir, presidente do Sudão desde 1989, numa conferência em Adis Abeba, em Janeiro de 2009. Dois meses depois, o TPI emitiu um mandado de captura em nome de al-Bashir – o primeiro relativo a um presidente em exercício – por crimes de guerra no Darfur. Desde então vários países africanos têm acusado o TPI de enviesamento anti-africano e de estar ao serviço do imperialismo ocidental

Mazower faz um historial do posicionamento internacional dos EUA, que tem oscilado, por vezes descontroladamente, entre o “intervencionismo reformista” e o “isolacionismo securitário”, provocando sérias perturbações na ordem mundial. Não é tranquilizador ter um Globocop hipermusculado que se julga com direito a agir unilateralmente e a invadir países estribado em indícios vagos e não comprovados da existência de “armas de destruição maciça”; mas uns EUA que se fecham sobre si mesmos levarão ao aparecimento de “vazios de poder” que podem ser preenchidos por nações com um entendimento peculiar do que são direitos humanos, democracia e direito internacional.

A eleição de Donald Trump, ocorrida quatro anos após a saída deste livro, veio trazer inquietações acrescidas neste domínio: por um lado, na campanha eleitoral Donald Trump prometeu uma inflexão para o “isolacionismo securitário”, mas após alguns meses de presidência percebeu-se que a política externa dos EUA está, como o resto da governação, entregue aos caprichos da sua mente narcísica, pueril e inconsistente, que age em função de birras, de caprichos e dos interesses do seu vasto império empresarial. Os EUA de Trump tanto intervêm no conflito da Síria bombardeando com mísseis de cruzeiro uma base aérea do regime de Bashar al-Assad, como se retiram do Acordo de Paris sobre o clima global, deixando o terreno livre para a China emergir como um dos paladinos da luta contra as alterações climáticas.

7 de Abril de 2017: Destroyer americano dispara míssil de cruzeiro contra base aérea síria de Shayrat, que terá sido usada para um ataque com armas químicas contra território controlado por rebeldes

A edição portuguesa

Não têm faltado eventos de relevo no domínio das relações entre nações ocorridos após a publicação de Governar o mundo, em 2012: a eleição de Trump, o reposicionamento internacional da China (nomeadamente as suas ostensivas ambições de expansão territorial, que têm vindo a gerar atritos com os países vizinhos), a Guerra Civil Síria (que já começara em 2011 mas só depois ganhara expressão e ramificações internacionais), a proclamação oficial do Estado Islâmico (em 2014) e o agravamento das tensões entre a Coreia da Norte e os EUA justificariam uma adenda ao texto original.

Porto em construção na ilha Duncan, no arquipélago de Paracel, Dezembro de 2012. As Paracel (Xisha para os chineses, Hòang Sa para os vietnamitas) são um conjunto de 130 ilhotas e recifes de coral no mar do Sul da China e são disputadas pela China, Taiwan e Vietnam. A China tem vindo a fazer aterros e a estabelecer portos e pistas de aterragem nas ilhas, apesar de uma determinação de Julho de 2016 de um tribunal arbitral internacional não lhe ter reconhecido o direito exclusivo àqueles territórios

Em vez de uma “actualização”, a edição portuguesa inclui um prefácio de Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro Monteiro, investigadores do centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que faz uma apreciação ao livro de Mazower e lança umas farpas aos que endossam as teorias do “fim da história” e do “choque de civilizações” e que pode ser saltado sem grande prejuízo.

Miguel Mata, que tem vindo a rubricar uma impressionante série de traduções exemplares na área da divulgação histórica, sobretudo no que diz respeito aos dois últimos séculos, volta a exibir o seu usual rigor, minúcia e fluidez, ainda que caia na armadilha de estabelecer correspondência entre “egregious”, que em inglês significa “excepcionalmente mau”, “infame”, e a palavra portuguesa “egrégio”, que significa “distinto, nobre, ilustre, insigne”, o que gera trechos paradoxais como “casos de negligência egrégia ou criminalidade” ou “um caso egrégio de discriminação racial”. A tradução também faz equivaler as palavras “billion” e “trillion”, que nos EUA e na Grã-Bretanha correspondem a 109 e 1012, a “bilião” e “trilião”, que, no uso consagrado em Portugal e na Europa continental correspondem, respectivamente, a 1012 e 1018.

A ideia da governação do mundo é um sonho do passado?

O Capítulo 14, “O que resta: A crise da Europa e depois”, lança um olhar pessimista sobre o futuro do internacionalismo e da ideia de uma justa e equilibrada governação do mundo.

Não é surpreendente que Mazower, que já antes tinha descrito o FMI como o “médico cruel da saúde fiscal, disponibilizando empréstimos exclusivamente concedidos na condição de os contraentes cortarem na despesa pública, fixarem metas fiscais e, mais tarde, monetárias, e se comprometerem a não aplicar novas tarifas nem controlos sobre os capitais”, apontara a escassa credibilidade e isenção e o excessivo poder das agências de notação financeira e reprovara a desregulação dos mercados de capitais, faça uma apreciação negativa do Tratado de Maastricht, do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da reacção da União Europeia à crise das dívidas soberanas.

Conclui Mazower que “a integração através da liberalização financeira e da união monetária gerou riqueza que as democracias europeias não podem pagar e problemas que não conseguem resolver, o que limitou o seu poder e minou a credibilidade das suas instituições. O internacionalismo europeu deixou de ser fonte de liberdade política […] ou de assistência social”.

Atenas, 29 de Maio de 2011: 100.000 pessoas manifestam-se na Praça Syntagma, frente ao parlamento, contra as medidas de austeridade impostas à Grécia pelo FMI

A visão céptica de Mazower não se confina ao plano económico ou ao projecto europeu: “na actual atomização da sociedade, os cidadãos e as classes desapareceram como forças de mudança e deram lugar a um mundo de indivíduos que se reúnem como consumidores de produtos ou informação e que confiam mais na Internet do que nos seus representantes políticos ou nos especialistas que falam na televisão”.

A leitura de Governar o Mundo requer muito mais tempo e concentração do que os fragmentos digitais dúbios, inconsequentes ou até malévolos que constituem a dieta informativa exclusiva de cada vez mais pessoas, mas fornece uma visão abrangente da história de um conceito que, neste mundo cada vez mais interligado e interdependente, deveria merecer toda a nossa atenção.