A 5 de outubro de 1877, Eça de Queiroz escreveu ao seu editor, Ernesto Chadron, para o informar de que tinha concluído um novo romance. Ainda que isso fosse mentira (o manuscrito ainda não estava terminado), sabe-se que se tratava de A Tragédia da Rua das Flores, obra que, apesar das intenções iniciais do escritor, só foi publicada décadas depois da sua morte. Longe de ser um dos melhores romances de Eça, A Tragédia torna-se extremamente interessante quando olhamos para o papel que desempenhou na criação de Os Maias, a grande obra-prima queiroziana. “É aqui que nasce afinal o primeiro ‘borrão’ d’Os Maias, com a sua estranha história de incesto”, como frisou João Medina no prefácio à primeira edição do romance, revisto agora para a nova, a cargo da Livros do Brasil. Esta também partiu da original de 1980, que, da mesma forma, teve fixação de texto e notas de Medina e A. Campos Matos e saiu numa altura em que se celebram os 130 anos da publicação de Os Maias.

Ao contrário deste romance, A Tragédia da Rua das Flores nunca foi acabado. Eça terá começado a escrever este “livro cruel” — que pretende ser um estudo da burguesia de Lisboa — por volta de 1877, abandonando-o sensivelmente um ano depois para se dedicar a A Capital, que relata as aventuras de Artur Corvelo, um jovem que ambiciona construir uma carreira literária que lhe trará a fama no meio intelectual lisboeta. À semelhança do que tinha feito com A Tragédia, de onde retirou alguns elementos para A Capital, Eça de Queiroz também acabou por abandonar a história de Corvelo para, a partir de 1880, se dedicar a Os Maias. A Tragédia da Rua das Flores sobreviveu assim num único rascunho (posteriormente passado a limpo pelo filho do escritor, José Maria), com os erros próprios de “um esquisso lançado à pressa sobre o papel, sem preocupações excessivas de estilo ou de sintaxe”, segundo a descrição de João Medina. Está longe de ser perfeito — “os defeitos são óbvios”, escreveu o especialista –, mas “há aqui algumas pepitas de ouro”.

A Tragédia da Rua das Flores antecipa já muitas das questões que viriam a ser tratadas por Eça no romance de 1888, ao mesmo tempo que apresenta a génese de personagens que viriam a marcar Os Maias, geralmente numa versão mais “plana”. De um modo geral, o enredo principal é o mesmo nos dois romances — o caso é um caso de incesto, que só é tragicamente revelado na reta final da obra, evitando uma desgraça maior. Nesta, porém, desenrola-se num terceiro andar da Rua das Flores (daí o título) e envolve um jovem advogado sem grandes ambições na vida — Vítor da Silva — e uma emigrante cocotte regressada à pátria — Genoveva, Madame de Molineux. A grande diferença é que aqui não há irmãos, mas antes uma mãe e um filho que se entregam a uma paixão incestuosa apesar de tudo indicar que vai acabar mal (Meirinho adverte Vítor que “ali há mistério” e “tragédia”, e a própria Madame de Molineux diz a certa altura pressentir uma grande desgraça).

A mais recente edição de A Tragédia da Rua das Flores tem chancela da Livros do Brasil. Trata-se de uma edição revista da original de 1980, publicada pela editora Moraes e com prefácio, fixação de texto e notas de João Medina e A. Campos

Como apontou João Medina no prefácio à nova edição da Livros do Brasil, apesar de a “obsessão original de Eça” se ter mantido em Os Maias, em A Tragédia esta foi elevada “às proporções de um drama grego” que, acreditamos nós, não deixa de fazer lembrar a triste história de Édipo: morto o pai, o filho envolve-se com a mãe que, ao descobrir a verdade, se mata. Só que na obra de Eça, o filho não se cega até porque, para dizer a verdade, já era figurativamente ceguinho. E assim continua, vivendo na ignorância e casando com uma criatura que o venera mas que não sabe ler nem escrever.

Mas se a tragédia é mais ou menos idêntica (com a grande diferença de que em Os Maias ninguém se atira de um terceiro andar), as personagens não o são. Vítor da Silva (ou da Ega) é “mole”. Facilmente influenciável, tem um “temperamento sentimental e melancólico”, marcado por um “vago romantismo” e por um “tédio da atividade e da profissão” de advogado (palavras do próprio Eça), que exerce quando quer e sobretudo quando lhe apetece no escritório do Dr. Caminha mas sem nunca mostrar verdadeiro interesse no Direito.

Autor de uns versos que chegam para lhe dar fama de poeta entre uma certa burguesia da capital portuguesa, nunca chega a concretizar as suas ambições literárias (como muitos outros planos que faz para a sua vida), acabando por se entregar plenamente ao amor de Genoveva e a nada mais. Estas características fazem com que se pareça mais com Artur Corvelo do romance A Capital do que propriamente com Carlos da Maia de Os Maias. Deste, talvez tenha mais semelhanças com João da Ega, com quem partilha o (secreto) apelido e “uma certa moleza e indecisão”, como referiu João Medina.

No caso de Genoveva, ainda que o percurso que a leva de volta a Lisboa faça lembrar o de Maria Eduarda (a fuga do marido na companhia de um estrangeiro, a passagem por Inglaterra, França e o regresso com o Gomes), as duas mulheres não podiam ser mais diferentes — até na cor do cabelo, já que uma é loira verdadeira e a outra loira falsa. A irmã de Carlos da Maia é “admirável, cheia de qualidades, de uma grande sensibilidade e de coração mantido puro apesar dos meios libertinos em que vivera com a sua mãe Maria Monforte”, como descreveu João Medida. É um anjo. Já Madame de Molineux — que a certa altura ficamos a saber que se chama Joaquina, tendo adotado o nome de Genoveva não se sabe bem como — parece estar mais próxima do fogo do inferno: “Não passa afinal duma fêmea perto da quarentena, com medo da velhice e da pobreza, astuta no amor e calculista nos negócios (…), ‘cardando’ o simplório endinheirado do Dâmaso, sugando-lhe o dote que precisa para levantar voo e voltar à França civilizada e pândega”.

Apesar da falta de qualidades, há uma coisa que a distingue, não só de Maria Eduarda, mas de todas as personagens femininas queirozianas — é a mulher mais complexa que Eça criou. Para João Medina, “tem a garra realista do seu criador, não resvala para a idealização um pouco falsa e até complacente da Mulher perfeita representada por Maria Eduarda, autêntica visão angelical ou deusa trazida de Paris para a modorrenta Lisboa pelo brasileiro Gomes”. Genoveva é autêntica, tem presença e espírito (o que faz com que tenha de afogar as mágoas no gin), e é talvez por isso que ignoramos a sua falta de carácter e acabamos por simpatizar com ela. Afinal, o mundo é dos espertos — e esperteza é coisa que não falta a Genoveva.

Camilo Serrão: o cenógrafo do Variedades que emigra para o Brasil farto desta “choldra”

Existe ainda uma outra personagem em A Tragédia que não tem precedentes na obra queiroziana — o pintor Camilo Serrão. Homem “baixo, magríssimo, um pouco corcovado”, com “movimentos desconjuntados de esqueleto pouco firme”, uma cabeça “enorme”, uma “massa dura e negra de cabelo”, como “uma crina grande e dura”, e um bigode “que lhe arrebitava a um canto”, Serrão (que começa por se chamar Artur Gorjão para depois passar a Camilo Gorjão e, por fim, a Camilo Serrão) é um artista falhado que faz cenografia no Variedades para sobreviver e que à noite se dedica à pintura, segundo conceitos estéticos que mudam com uma rapidez difícil de acompanhar, no seu ateliê localizado num quarto andar com vista para a rua. É à descrição detalhada da casa e do local de trabalho do pintor amigo de Vítor que o escritor dedica o maior número de páginas. Serrão é assim o “artista plástico mais elaborado de toda a galeria de Eça, onde o tipo de pintor é, aliás, praticamente inexistente”, como referiu João Medina num artigo publicado na separata da revista ARTIS. O seu equivalente em Os Maias — Barradas, o pintor contratado para realizar o retrato do maestro Vitorino Cruges –, por exemplo, é uma personagem para lá de secundária.

De acordo com a hipótese avançada por João Medina no artigo publicado na ARTIS, a revista do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, em 2007, Eça de Queiroz poderá ter-se inspirado num seu contemporâneo para criar a figura de Camilo Serrão — o artista Rafael Bordalo Pinheiro. “O romancista faz deste Camilo Serrão um pintor decalcado sobre o (…) caricaturista da imprensa satírica, e que no romance é esse exuberante falador no qual apresentou uma espécie de síntese de todas as teorias estéticas que vigoram na Europa desde o Romantismo ao Realismo e Naturalismo”, escreveu Medina Simpatias estéticas que, segundo o investigador, estariam alinhadas com os gostos do próprio escritor. Foi a primeira e única vez que o fez.

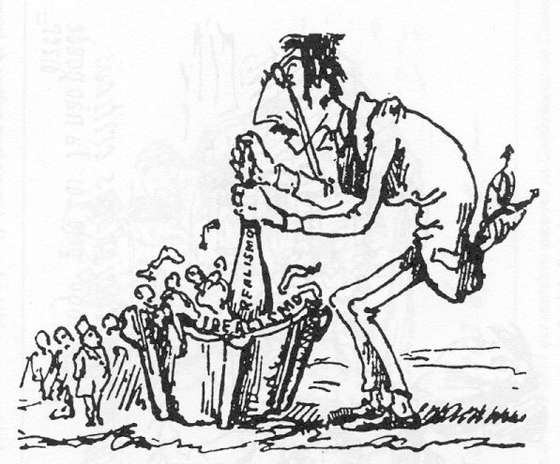

A primeira caricatura de Eça de Queiroz feita por Bordalo Pinheiro saiu na revista Berlinda, em 1870. Nesta, Eça, com duas farpas no bolso de trás das calças, aparece a moer o Idealismo da literatura romântica com o pilão do Realismo

Apesar de não ser seguro que “esta personagem tivesse sido” de facto “inspirada na figura real do contemporâneo de Eça”, é bem possível que esta manifeste “de algum modo uma cópia trabalhada, enfática, algo caricatural e decerto exagerada nos seus contrastes pitorescos do grande artistas que encetava em 1870 a sua longa carreira na imprensa gráfica lusa”, que o escritor conhecia. Eça foi caricaturado em diversas ocasiões por Bordalo Pinheiro. O primeiro destes retratos apareceu em 1871, numa banda desenhada publicada na Berlinda — revista lançada por Bordalo depois da conspiração de 19 de maio de 1870 do marechal Saldanha —, que o artista dedicou às Conferências Democráticas do Casino Lisbonense. Nesta, Eça, “concorvado e magro”, com duas farpas no bolso de trás das calças, aparece a moer o Idealismo da literatura romântica com o pilão do Realismo, numa “síntese da preleção que o romancista pronunciou a 12 de junho de 1871 nas Conferências do Casino”, descreveu Medina.

Além de algumas parecenças físicas, as biografias dos dois artistas, Camilo Serrão e Rafael Bordalo Pinheiro, coincidem nalguns pontos, sobretudo na questão da partida para o Brasil. Perto do final do romance, Serrão confessa que está farto de Lisboa — dessa “choldra” — e anuncia que vai atravessar o Atlântico: “Estou com vontade de ver o mar, as florestas, os grandes rios (…). A Natureza é tudo: calma, consola, eleva, repousa e vivifica. Adeus!”. Também Bordalo, a dada altura da sua vida, decidiu atravessar o Atlântico e estabelecer-se no “país irmão”. Bordalo partiu em agosto de 1875 (A Tragédia da Rua das Flores terá sido redigida em cerca de 1877), a bordo do paquete Potosi. Depois de uma temporada em terras brasileiras, onde colaborou, de forma assinalável, com a imprensa satírica do Brasil, decidiu regressar a Portugal — “desiludido e magoado”, na descrição de João Medina — em março de 1879, fundando o seu primeiro grande semanário satírico, António Maria, em junho desse mesmo ano. O título era uma referência a António Maria Fontes Pereira de Melo, então Presidente do Conselho de Ministros (pela segunda vez).

Mais de 100 anos depois de ter sido escrito, a história de Vítor e Genoveva foi publicada

Apesar de ter chegado a considerar A Tragédia da Rua das Flores o “melhor e mais interessante” dos seus trabalhos, Eça de Queiroz nunca mais voltou a pegar no manuscrito, que deixou inédito. O romance só foi publicado em 1980, mais de 100 anos depois de Eça o ter escrito e 80 depois de ter morrido. A Capital, que sucedeu à Tragédia e que depois foi substituído por Os Maias, teve um destino semelhante — a primeira edição saiu em 1925, pela Livraria Chaldron, numa altura em que os editores portuenses ponderaram também a edição de A Tragédia da Rua das Flores. Essa intenção parecia ir de encontro aos desejos da família do escritor, como testemunha uma carta do filho de Eça, José Maria d’Eça de Queiroz, aos editores José e António Lello em março 1924, reproduzida na recente edição da Livros do Brasil.

Nessa missiva, Zézé, como era conhecido, dava conta do interesse na publicação de “quatro obras novas, desconhecidas, insuspeitadas: A Capital, Genoveva [isto é, A Tragédia da Rua das Flores,] e duas novelas” do seu pai, de que ainda não tinha encontrado “o título”. Segundo o filho do escritor, estas obras tinham sido escritas “dum jato, impetuosamente, no fogo da inspiração, com essa espantosa facilidade com” que o pai “trabalhava”. Eram “por assim dizer o esqueleto de futuros livros”, mas “um esqueleto tão equilibrado, tão completo de construção, tão minucioso nos detalhes, tão flagrante na verdade psicológica”, que deixava “uma impressão de obra concluída, quase definitiva”. Assim, e uma vez que já se tinham publicado todos os livros terminados por Eça de Queiroz, era, aos olhos da família do escritor, “admissível e de alto interesse literário a publicação destes últimos manuscritos”.

Com as diferentes partes em acordo, a editora anunciou a publicação de A Tragédia da Rua das Flores para outubro ou novembro de 1925, num folheto de 12 páginas que dava conta do lançamento de sete inéditos de Eça de Queiroz no decorrer do ano, entre os quais A Capital. Neste panfleto, reproduzido por A. Campos Matos na edição de 2018 a Livros do Brasil, o “formidável romance” era descrito como “a obra mais intensa que jamais saiu da pena de Eça de Queiroz, ressaltando nela a primeira maneira do romancista, contemporânea do Crime do Padre Amaro e do Primo Basílio”. Na opinião dos editores, ao contrário de Os Maias, A Tragédia não era tanto “uma apreciação crítica duma Sociedade”, mas antes “o estudo psicológico duma paixão mórbida”. José Maria d’Eça de Queiroz, segundo filho de Eça, também chegou a referir-se à obra na introdução que escreveu para a primeira edição de A Capital, citando uma carta do pai, de outubro de 1877, em que este descrevia o que seria A Tragédia da Rua das Flores, ainda que sem certezas quanto ao nome que lhe haveria de dar.

Mas o romance não chegou a sair. Até hoje, não se sabe ao certo porque é que, estando o livro anunciado, isso não acontece. João Medina avançou com uma hipótese: talvez houvesse receio “de dar à estampa livro tão abertamente realista em questões de sentimento e de sensualidade, aqui tão claramente analisada e desocultada pelo realismo militante dum Eça que, a propósito d’O Crime do Padre Amaro, escrevia a Rodrigues de Freitas, em 1878, que a arte realista mutilava ou censurava as pessoas ‘nos seus corpos e nas suas funções’, esquecendo que nos homens havia nervos, fatalidades hereditárias, ‘sujeições às influências determinantes de hora, alimento, atmosfera, etc.’”. A Tragédia era bastante explícita nalguns pontos e a família sabia disso.

A Tragédia da Rua das Flores foi publicada pela primeira vez em 1980, mais de 100 anos depois de Eça a ter escrito. Esta edição — a da Moraes — terá sido a primeira a chegar às livrarias, dias antes da da Livros do Brasil (com texto estabelecido por Mascarenhas Barreto)

Na nota histórica que escreveu para a nova edição da Livros do Brasil, A. Campos Matos deu conta do receio que a viúva de Eça, D. Emília de Castro Pamplona (Resende), parecia ter “em publicar um texto que continha a narrativa de um incesto mãe-filho, sendo ademais inacabado”. José Maria tentou sempre convencer a mãe de que a publicação de A Tragédia da Rua das Flores era importante e necessária, dando início às negociações com os editores José e António Lello e até tomando a iniciativa de transcrever o texto, facilitando assim o trabalho de futuros editores, como Medina e Matos. Mas a morte de José Maria, a 2 de junho de 1928, veio atrasar tudo.

O irmão Alberto tentou dar continuidade ao projeto, admitindo numa carta que Matos encontrou nos “arquivos caóticos da Lello” ter esperanças de finalmente publicar o romance. Mas também a morte de Alberto, filho mais novo do casal, a 25 de janeiro de 1938, veio cancelar todos os planos. A irmã Maria era da mesma opinião da mãe e apenas parecia disposta a publicar uma descrição das personagens da obra. Foi só depois da morte desta, em 1970, e da integração do manuscrito no espólio de Tormes, que pertencia a Manuel de Castro, neto de Eça que herdara a quinta com o mesmo nome, que se fizeram avanços concretos na publicação do manuscrito, como relatou Matos.

Depois de muitas negociações e confusões, A Tragédia da Rua das Flores foi finalmente publicada em 1980 em duas edições diferentes, com apenas dias de diferença. A primeira terá sido a da editora Moraes, com fixação de texto de Medina e Campos, recuperada agora pela Livros do Brasil; a segunda saiu precisamente por esta editora, com texto estabelecido por Mascarenhas Barreto. Depois disso, multiplicaram-se as edições, tendo saído rapidamente uma a cargo das Edições Branco e Negro, feita a partir da da Livros do Brasil, como constatou Ivo Castro em “A Tragédia da Rua das Flores ou a arte de editar os manuscritos autógrafos”, artigo publicado no Tomo XXVI do Boletim de Filologia. Em 1982, Castro deu conta da existência de cinco edições diferentes de A Tragédia, um sinal claro da popularidade da obra. Nada mau para um romance que ninguém queria ver editado.

Apesar de não se tratar de uma obra acabada mas de um rascunho — de que são testemunhos os vários erros, trocas de nomes e espaços em branco denunciados por João Medina e A. Campos Matos nesta nova e revista edição –, escrito de rajada, nunca revisto e com uma pontuação “desleixada e caótica”, A Tragédia da Rua das Flores é um importante testemunho de criação. Foi com a história de Vítor e Genoveva, e com um empurrão de A Capital, que Eça encontrou o material necessário para criar um dos grandes romances da língua portuguesa — Os Maias. E só por isso vale a pena lê-lo.