O peso da cultura clássica nos curricula escolares e na vida quotidiana das pessoas instruídas tem vindo a diminuir acentuadamente, pelo que a percepção do legado grego na mente do cidadão comum fica-se hoje pelas ruínas de templos e anfiteatros que salpicam a bacia mediterrânica, pela vaga noção de que a democracia nasceu em Atenas e pela coreografia sanguinolenta e ostensivamente explícita de filmes como “300”, de Zack Snyder. A aprendizagem do grego há muito foi escorraçada do ensino básico e secundário, já que quem dirige e providencia educação é movido por considerações tacanhamente utilitaristas e quem a recebe tem horror a tudo o que se lhes afigure “difícil” e alheio ao seu estreito escopo mental. Os intelectuais e políticos, que, em tempos, faziam gala em adornar as suas criações e a sua oratória com alusões a figuras e episódios – mitológicos, lendários ou históricos – da Antiguidade grega, passaram a ancorar o seu discurso em ditados populares e em metáforas pueris envolvendo “melões”, “geringonças”, “bombas atómicas” e “bazucas”, e boa parte desta pífia elite não conseguirá dizer nada de mais relevante sobre a Grécia do que evocar umas férias passadas num resort numa ilha do Mar Egeu ou comentar o desempenho de um treinador português à frente de um clube de futebol grego. Espalhados pelos país há inúmeros “ateneus”, mas a sua função nada tem a ver com os ateneus da Grécia clássica e quem os frequenta não faz a mais pequena ideia de quem seja a Palas Atena a que o nome de tais instituições presta homenagem. E, claro, nenhum pai considera dar o nome Aquiles ou Epaminondas a um filho, tão-pouco Calíope ou Perséfone a uma filha.

Atena (Minerva, para os romanos), deusa grega da sabedoria, da guerra e do artesanato. Cópia romana do século I a.C. de um original grego (perdido) do século IV a.C. atribuído a Eufranor de Corinto ou a Cefisódoto o Velho

Para mais, em Portugal, devido a uma aziaga conjugação de eventos da vida política nacional, a menção a Sócrates sem referência contextualizadora levará automaticamente a depreender-se que se fala não de um proeminente filósofo grego mas de um ex-primeiro ministro português a contas com a justiça. Quando, na 3.ª estância do Canto I de Os Lusíadas, Camões intimou que “Cessem do sábio Grego e do Troiano/ As navegações grandes que fizeram;/ Cale-se de Alexandre e Trajano/ A fama das vitórias que tiveram” estava apenas a empregar um florilégio retórico, não poderia imaginar que o legado da Antiguidade Clássica, que era elemento fulcral de qualquer pessoa culta do século XVI, estaria efectivamente sileniado e esquecido no século XXI.

Como antídoto contra este desconsolador alheamento, chegou recentemente às livrarias portuguesas Os gregos: Uma história global, do helenista britânico Roderick Beaton (n.1951), pela mão das Edições 70 e com tradução de João Coles. Apesar de a edição portuguesa ter seguido a bárbara tradição nacional de amputar o índice remissivo (uma quarentena de páginas), não deixa de ser uma obra recomendável. As considerações que se seguem incidem, inevitavelmente, apenas sobre alguns aspectos e épocas de uma obra que cobre quase três mil anos de história e não só relata os eventos que tiveram lugar na Grécia “metropolitana” e nas colónias gregas na bacia mediterrânica como acompanha a diáspora grega dos séculos XIX e XX até paragens tão distantes quanto a Austrália.

A capa de “Os Gregos: Uma História Global”, de Roderick Beaton (Edições 70)

“Portugal não é a Grécia”

A afirmação acima, que terá sido proferida pela primeira vez em Fevereiro de 2012 por Paulo Portas e foi repetida até à náusea, com algumas variações, nos três anos seguintes, pode parecer intrigante quando retirada de contexto, pelo que é indispensável reconstituir este, em benefício dos leitores mais distraídos ou desmemoriados.

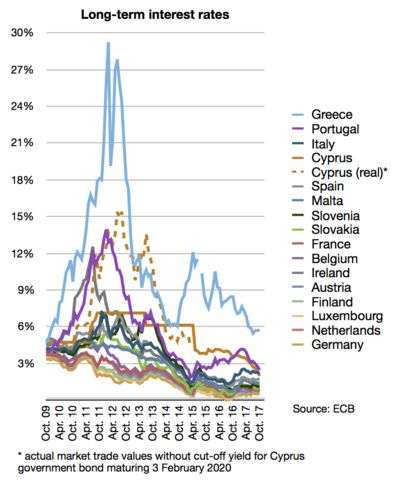

A asserção de Portas, então Ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-primeiro ministro do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, não dizia respeito à geografia, até porque Portugal e a Grécia se situam nos extremos opostos do continente europeu, mas à saúde das finanças públicas. No início de 2012, quando Portas fez esta afirmação, Portugal, Grécia, Espanha, Itália, Irlanda e Chipre estavam no auge do que ficaria conhecido como “a crise das dívidas soberanas”, um efeito secundário da “crise do subprime”, com origem no sector financeiro e imobiliário dos EUA e que tivera início em 2007. Quer devido à exposição aos “activos tóxicos” impingidos pelo sector financeiro americano (foi sobretudo o caso da Irlanda), quer por anos de acumulação de elevados deficits orçamentais (Portugal, Grécia, Espanha, Itália e Chipre), as agências internacionais de notação financeira “descobriram”, subitamente, que os títulos da dívida pública dos países da Europa Mediterrânica, até então creditados como sendo tão seguros quanto os da Alemanha, eram afinal um investimento muito pouco recomendável, pelo que despromoveram a notação de tais aplicações financeiras para o nível de “lixo”. O mundo apercebeu-se então de que a Grécia, com a ajuda da Goldman Sachs, “maquilhara” as suas contas públicas a fim de poder integrar a Zona Euro e que sob a aparente saúde da economia grega se ocultava um sistema terrivelmente retorcido e ineficaz e esburacado por excepções, privilégios e regalias irracionais e caricatas (ficou célebre a classificação da profissão de cabeleireira como sendo de “desgaste rápido”). O descrédito lançado sobre os PIGS (o acrónimo criado a partir das iniciais de Portugal, Itália Grécia e Espanha/Spain, pelos media da “Europa trabalhadora e frugal” para designar a “Europa preguiçosa e esbanjadora”) causou uma ascensão vertiginosa das taxas de juro dos títulos da dívida destes países no mercado secundário, com a Grécia a atingir, no início de 2012, um pico de 29%.

Evolução das taxas de juro das obrigações da dívida soberana dos países da Zona Euro entre 2009 e 2017

Compreende-se que o Governo português, consciente do frenesim que se apoderara dos tubarões dos mercados financeiros ao sentirem o cheiro de sangue na água, fizesse questão de demarcar-se da Grécia – afinal, por essa altura, os juros da dívida portuguesa “só” estavam nos 14%. E, para reforçar a distinção perante o que parecia ser “o homem doente da Europa”, Portas acrescentou, na ocasião, “Portugal tem um governo maioritário, Portugal tem um acordo social, Portugal cumpriu a meta orçamental. Portugal está a fazer reformas estruturais, Portugal está a cortar a despesa”. Nas semanas e meses seguintes, enquanto os mercados da dívida pública fervilhavam, os tubarões rondavam as potenciais presas e testavam os seus nervos e havia quem prenunciasse a derrocada iminente da Zona Euro, ou, pelo menos, a “expulsão” da Grécia (e, quiçá, dos restantes países mal-comportados do sul), os governos de Espanha e Itália também fizeram questão de proferir afirmações similares à de Paulo Portas. Em 2012, ser “confundido com a Grécia” podia levar um país à bancarrota.

Todavia, fora deste contexto, muitos países sentir-se-iam (secretamente) lisonjeados por serem comparados com a Grécia, já que as conquistas intelectuais dos gregos – na filosofia, na política, nas artes, nas letras, nas ciências – durante a Antiguidade Clássica formam os alicerces da cultura ocidental. A Grécia de 2012 suplicava por vultosos empréstimos aos seus parceiros europeus, ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional, mas a dívida intelectual do mundo (ocidental) à Grécia era incomensurável – um argumento que foi repetidas vezes invocado no espaço público para exigir um tratamento mais respeitoso e generoso para com a Grécia, possivelmente por pessoas que acreditavam que os analistas da Moody’s, os tecnocratas do BCE e FMI e os ministros com assento no Ecofin eram leitores vorazes de Aristófanes, sabiam de cor passagens dos discursos de Péricles e eram capazes de discutir apaixonadamente, durante horas, quem fora o mais genial pintor de vasos, Andócides ou Exéquias.

Seja como for, este cuidado em evitar ser confundido com a Grécia diz muito sobre o que mudou no mundo desde os tempos em que a Grécia era vista como o mais luminoso farol da civilização.

“Taça de Dionísio”, por Exéquias (Exekias), c.530 a.C.

A mesma língua, ideias e identidades diferentes

“Os gregos são bastante belicosos e entram em combate no calor do momento sem sentido ou discernimento que o possa justificar […] Ora uma vez que falam todos a mesma língua, deveriam conseguir encontrar maneira de resolver os problemas entre si: através da negociação, por exemplo, ou através da permuta de opiniões – enfim, qualquer coisa que não o combate”. Heródoto (c.484-c.425 a.C.) coloca estas palavras na boca do general persa Mardónio (Mrduniya), que, no reinado de Dario I, comandou a primeira invasão persa da Grécia, mas é possível que o historiador grego tenha usado tal artifício para exprimir o seu desconsolo perante a natureza conflituosa dos gregos e para, indirectamente, apelar a “um sentimento de unidade dos gregos”, sobretudo quando confrontados com um inimigo comum.

Dois guerreiros gregos defrontam-se, com o apoio de Atenas e Hermes: Ânfora por Andócides (Andokides), c.530 a.C.

Há muitos factores que podem ter contribuído para a fragmentação dos gregos num mosaico de cidades-estado (polis) que passavam o tempo a guerrear-se. Um deles é de natureza geográfica: a Grécia repartia-se (e reparte-se) entre um território continental com topografia muito acidentada e uma miríade de pequenas ilhas, favorecendo a consolidação de um forte sentido de identidade em cada uma destas áreas. Ainda assim, é notável que numa área relativamente restrita e dotada de solos pobres e declivosos e um clima com uma longa estação seca, pouco favorável a grandes produções agrícolas – logo, incapaz de suportar grandes populações – tenha chegado a existir um milhar de cidades-estado.

Ruínas do teatro de Dodona (hoje Dodoni), no Épiro, rodeado pela paisagem pedregosa e acidentada típica da Grécia

Embora algumas cidades-estado, como Atenas, Esparta, Corinto ou Tebas, dominassem territórios mais vastos do que a média e sempre tenham tido papel central na geopolítica grega, e durante breves períodos, uma cidade-estado possa ter ganho ascendência sobre as polis vizinhas, este domínio foi sempre parcial e, assim que o seu poder enfraquecia, logo as cidades-estado sujeitas a algum tipo de subjugação ou de acordos de protecção quebravam as amarras e reassumiam a plena autonomia. Foi preciso chegar alguém vindo de fora – Filipe II da Macedónia, que se tornou “hegemon” (ditador) da Liga Helénica em 337 a.C. – para que, pela primeira vez na história, a Grécia fosse unificada.

“Aparentemente foi em função do seu tamanho que nestas cidades-estado nenhuma instituição ou grupo social se tornou suficientemente forte para impor a sua vontade aos demais. Pela mesma razão, tão-pouco havia uma hierarquia entre cidades-estado. Não havia o equivalente ao faraó do Egipto ou ao Grande Rei da Assíria. […] Na ausência do princípio da governação hereditária [com excepção de Esparta], a única outra força que poderia ter exercido uma autoridade de peso sobre a polis seria a religião. […] Contudo, no mundo da Antiguidade grega não existia hierarquia religiosa para ditar ou regulamentar práticas ou crenças. […] Nenhuma secção da sociedade grega, nem mesmo os sacerdotes, podia exercer em nome do reino divino uma autoridade que se comparasse com o poder do papa ou bispos, ou instituições como a Inquisição. […] Por isso, quando um grupo de pessoas se juntava para se organizar numa polis, não havia ninguém que lhes dissesse como fazer. […] De súbito, tudo se tornou negociável e discutível. E foi isto que os gregos começaram a fazer por todo o mundo de língua grega, tanto no estrangeiro como em casa: discutir, disputarem-se uns contra os outros, competir para encontrar as melhores soluções que funcionariam para a comunidade enquanto um todo, e depois persuadir os seus semelhantes a adoptá-las” (Beaton).

Local do Pnyx, uma colina de Atenas, onde tinham lugar as assembleias dos cidadãos; do lado direito, a plataforma onde os oradores se dirigiam à assembleia, à esquerda, ao fundo, a Acrópole

A estas razões que Beaton oferece para explicar a inclinação dos gregos para a independência de espírito e para o incessante questionamento e dissensão, pode acrescentar-se mais esta, sugerida por Harold Innis em Minerva’s owl (1947): “A difusão da escrita coarctou o empolamento da mitologia e tornou os gregos cépticos em relação aos seus deuses. Hecateu de Mileto [historiador e geógrafo que viveu entre c.550 e c.476 a.C.] podia dizer ‘Escrevo aquilo que creio ser verdadeiro, pois as tradições gregas afiguram-se-me múltiplas e risíveis’ […] O rápido alastramento da literatura secular converteu-se num obstáculo ao poder da classe sacerdotal e dos rituais religiosos”. Innis defende, no mesmo texto, que a natureza plural e argumentativa da civilização grega clássica muito deveu aos gregos jónios, que se tinham estabelecido na costa ocidental da Ásia Menor (no que é hoje a Turquia) e tinham sido forçados a refugiar-se no outro lado do Mar Egeu pela expansão do Império Persa: “Os jónios desenvolveram o formidável conceito do primado da lei, separaram a ciência da teologia e salvaram a Grécia da tirania da religião”.

Conclui Beaton que da “combinação de argumentos racionais com persuasão nasceria a primeira política [isto é, a gestão dos assuntos da polis] do mundo”. Inevitavelmente, o processo de argumentação e persuasão produz imenso atrito e liberta muito fumo e ruído, o que costuma ser usado pelos políticos populistas para atacar a democracia, o parlamentarismo e a política em geral (como se eles mesmos não fossem também políticos). A alternativa que os populistas propõem à natureza caótica e estridente do debate plural é a tirania “esclarecida”, que, se o povo se submeter, decorre sem contestação, altercações ou escrutínio – ou seja, na “paz dos cemitérios”. A “pouca vergonha” dos regimes parlamentares foi invocada por gente como Salazar e Hitler para os abolir (ou para os açaimar e domesticar) e continua a ser brandida hoje como argumento por políticos que entendem que o actual regime democrático “já não serve”.

“A oração fúnebre de Péricles”, por Philipp Foltz, 1877. O quadro representa Péricles, proeminente estadista, general e orador, dirigindo-se aos atenienses, por ocasião das cerimónias que, anualmente, prestavam homenagem aos soldados caídos em combate (o episódio representado pelo pintor teve lugar no final do primeiro ano da Guerra do Peloponeso

Beaton chama a atenção para o facto de também o estudo da Natureza pelos gregos, que teve provavelmente algum contributo das civilizações do Próximo e Médio Oriente e está na raiz daquilo a que hoje chamamos ciência, decorrer “directamente da política da polis. Do mesmo modo que os cidadãos discutiam acerca da […] ‘orientação política’, os filósofos construíram argumentos lógicos que partiam de dados do mundo visível de forma a examinar as causas subjacentes”.

As imperfeições da democracia

A compactação de quase três mil anos de história em apenas 400 páginas obriga, inevitavelmente, a omitir eventos e personagens relevantes ou a tratá-los de forma telegráfica. De forma geral, Beaton sai-se airosamente de tão espinhosa tarefa, mas há pelo menos um episódio em que a necessidade de compactar a narrativa cria obscuridade. Trata-se da Batalha de Arginusas, que teve lugar em 406 a.C. e, a bem do rigor, deveria ser designada Batalha das Arginusas, uma vez que tal nome designa um conjunto de três ilhas junto ao que é hoje a costa turca. Este confronto naval foi um das mais importantes episódios da Guerra do Peloponeso, que opôs Atenas e Esparta e os respectivos aliados e se estendeu entre 431 e 404 a.C., e saldou-se “num triunfo estrondoso para os atenienses. A vitória, porém, foi azedada pela chegada de uma tempestade que impediu o salvamento dos sobreviventes dos navios que se perderam na batalha, ou o enterro digno dos mortos. Aquando do seu regresso a Atenas, seis dos oito comandantes foram colectivamente julgados pela Assembleia por esta negligência, condenados à morte e executados. Não foi o melhor momento da recém-restaurada democracia ateniense” (Beaton).

Navio de guerra ateniense, vaso grego do século VI a.C.

Na ausência de mais explicações, o leitor ficará, muito provavelmente, perplexo perante o que terá levado os atenienses a impor tão dura pena a comandantes que tinham logrado obter uma vitória tão categórica perante um arqui-inimigo (para mais atendendo a que a frota espartana muito mais experiente), em vez de os celebrar como heróis. Acontece que o julgamento dos comandantes vitoriosos nas Arginusas é um exemplo paradigmático daquilo a que Alan Bloom designa como a “relação hostil entre as paixões predominantes do filósofo e as do demos” (A destruição do espírito americano, 1987). Os comandantes tinham tentado salvar os náufragos, mas, perante o súbito desencadear da violenta tempestade, tinham considerado que o valor das vidas que poderiam ser resgatadas das águas (bem como dos corpos que, pelas leis sagradas, era imperativo sepultar de forma digna) era excedido pelo risco de morte em que colocavam as tripulações dos navios remanescentes perante a fúria dos elementos, pelo que optaram por buscar refúgio em portos e enseadas próximas. Esta opção poderá ter sido a correcta na estrita perspectiva da racionalidade e da prudência, mas, como observa Bloom, ao comentar o mesmo episódio, “enquanto houver homens, eles serão motivados pelo medo da morte […] A moralidade vulgar é o código desta colectividade egoísta, e qualquer coisa que saia do seu círculo é objecto de indignação moral […] O medo de que os deuses que protegem a cidade fiquem irados e retirem a sua protecção induz êxtases de terror nos homens e torna-os extremamente vingativos contra aqueles que transgridem a lei divina […] A lei divina exigia a recuperação dos corpos e a raiva moral insistia na pena capital para os comandantes”.

O julgamento dos seis comandantes que se apresentaram perante as autoridades atenienses (dois tinham fugido, quando souberam da acusação de que eram alvo) foi tumultuoso e pleno de reviravoltas, manobras parlamentares, jogos de bastidores e do que hoje designaríamos como “incidentes processuais” (nomeadamente a alegação de que o julgamento seria inconstitucional). Após acesa discussão, a moção que requeria a execução dos comandantes acabou por ser aprovada pela assembleia– ou seja, o sagrado acabou por prevalecer sobre a prudência e a racional avaliação de custos e benefícios. Porém, passado pouco tempo, os próprios atenienses arrependeram-se do excessivo rigor empregue contra os comandantes e voltaram-se contra os políticos que mais ardorosamente tinham pugnado pela execução – quando o descontentamento popular se converteu em acusações formais, os políticos em questão, que dantes tinham exigido o cumprimento intransigente das leis, tiveram entendimento bem diverso agora que se viam na posição de réus e trataram de escapulir-se para longe de Atenas.

No julgamento dos comandantes da Batalha das Arginusas ocorreu uma curiosa coincidência que vale a pena mencionar. A assembleia dos cidadãos atenienses era presidida pelos prytaneis, um grupo de magistrados que eram sorteados entre os cidadãos para exercer o cargo durante 36 dias – acontece que à data do julgamento quem estava designado para o cargo (também ele rotativo) de epistates, ou seja, presidente do conselho dos prytaneis, era Sócrates, que rejeitou que a assembleia votasse a moção de condenação. A oposição de Sócrates acabou, como vimos, por ser vencida pelo “fervor moral” da sociedade ateniense e, seis anos volvidos, o próprio Sócrates tornar-se-ia, ele próprio, vítima desse “fervor” quando foi acusado de “impiedade”, isto é, de infringir as leis sagradas e desrespeitar os deuses da cidade. E também ele foi condenado à morte e executado, o que mostra que a democracia ateniense, embora oferecendo vantagens sobre a tirania, era capaz de, arrastada pela indignação moral, condenar à morte os seus melhores.

“A morte de Sócrates”, por Jacques-Louis David, 1787

A democracia liberal moderna sofreu indiscutíveis aperfeiçoamentos face à democracia ateniense – que, para começar, excluía mulheres, estrangeiros e escravos e não só aceitava como natural a escravatura como assentava nela –, mas não deixa de ser inquietante assistir, nos países democráticos do século XXI, ao crescente poder da indignação moral das massas, potenciado pelas redes (ditas) sociais. Estas têm vindo a ser apresentadas pelos seus promotores e entusiastas como as novas ágoras, ou seja, a versão digital das praças centrais das antigas cidades gregas, onde os cidadãos se encontravam para discutir a gestão da polis, escutar os filósofos, fazer negócios ou, simplesmente, espairecer (tempo livre era coisa que não faltava aos cidadãos da Grécia clássica, uma vez que as mulheres e os escravos se ocupavam da maior e mais penosa parte do trabalho). Os (pretensos) espaços de debate público na Era Digital não têm poder para condenar ninguém à morte, ou sequer à prisão, mas são capazes de causar despedimentos, de arruinar carreiras, de privar pessoas do seu meio de subsistência, de limitar a liberdade de expressão de indivíduos e instituições, de impor a “higienização” da linguagem, de promover a auto-censura e até de forçar os alvos das ondas de indignação a humilhantes actos públicos de arrependimento e contrição, que, naturalmente, têm também lugar na “ágora digital”. Há outra diferença crucial entre os julgamentos pela assembleia dos cidadãos da antiga polis e os julgamentos nas redes (ditas) sociais: enquanto, na polis grega, quem lançava acusações injustas ou infundadas e clamava por sangue estava sujeito a, posteriormente, ser chamado a prestar contas por tais actos, os procuradores, instigadores e juízes das redes (ditas) sociais gozam de total impunidade.

Ruínas da ágora de Éfeso (hoje na Turquia)

O que significa ser grego?

A fragmentação do mapa geopolítico grego em tantas centenas de cidades-estado e o facto de nenhuma delas ter logrado unificar todo o universo de falantes de grego sob a sua autoridade levou a que o conceito de “grecidade” se mantivesse difuso. Heródoto (c.484-c.425 a.C.) dá um contributo para a definição de identidade grega quando relata a reacção dos atenienses a uma embaixada enviada pelo general persa Mardónio, em 479 a.C., intimando-os a dissociarem-se da aliança com os espartanos e submeterem-se ao rei persa Xerxes. Segundo Heródoto, os atenienses rejeitaram a proposta invocando a sua pertença à “totalidade dos gregos [Helenikon], que são do mesmo sangue e falam a mesma língua e partilham os mesmos templos e deuses, oferecem os mesmos sacrifícios e seguem os mesmos costumes. Os atenienses nunca trairiam isso”.

Um século depois, em 380 a.C., o retórico Isócrates (Isokrates, 436-338 a.C.) publicou Panegírico (também conhecido como Discurso do festival), onde propôs uma redefinição do que significa ser grego e que Beaton resume assim: “Não se tratava principalmente de uma questão de estirpe ou de herança biológica, a identidade deve ser compreendida como um conjunto de valores que qualquer pessoa possa almejar ter, havendo boa vontade e esforço suficientes”. Esta redefinição acabaria por ganhar extraordinária pertinência quando o reino da Macedónia começou a interferir nos conflitos entre cidades-estado gregas e, após obter vitórias decisivas sobre as mais poderosas – nomeadamente em Queroneia (Chaironeia), em 338 a.C., frente às forças combinadas de Atenas e Tebas –, Filipe II da Macedónia acabou por tornar-se, em 337 a.C., no comandante-chefe (hegemon) da Liga Helénica ou Liga de Corinto, constituída para fazer frente às ambições expansionistas do império persa.

Ruínas do Philippeion, monumento erguido em Olímpia em 338 a.C. por ordem de Filipe II da Macedónia para celebrar a vitória na Batalha de Queroneia, ocorrida nesse ano

Filipe II liderou os gregos por pouco tempo, uma vez que foi assassinado em 336 a.C., mas o seu filho, Alexandre III, então com apenas 20 anos, tomaria o seu lugar e lançar-se-ia numa prodigiosa série de conquistas que alcançaria a Índia e iria dar novos contornos e novos significados ao que significa ser grego.

A irrupção dos macedónios na história dos gregos tornou particularmente candente a redefinição do que é ser grego avançada por Isócrates. Por um lado, havia gregos que rejeitavam a pertença dos macedónios ao mundo helénico – era o caso de Demóstenes, proeminente estadista e orador ateniense, que denunciou Filipe como “um monstro empenhado em destruir tudo o que os gregos prezavam” (Beaton) e que, num discurso em 346 a.C., afirmou que Filipe “nem está relacionado com os gregos. Nem tão-pouco é bárbaro […] mas um macedónio pestilento, de um lugar que jamais foi capaz de providenciar um escravo que valesse a pena comprar”. Isócrates, então com 90 anos (um desafio à esperança média de vida usual numa era tão insalubre e violenta), defendeu a legitimidade de Filipe para chefiar os gregos contra os persas – estes sim, os verdadeiros “bárbaros”, em seu entender – e justificou-a inventando para o rei macedónio uma descendência do semideus grego Héracles (o Hércules dos romanos). Embora, com este artifício genealógico, Isócrates incluísse Filipe na “totalidade dos gregos” [Helenikon], admitiu que os macedónios comuns eram “um grupo que não pertence à mesma raça” dos gregos.

Os territórios subordinados ao reino da Macedónia (rosas e amarelos) e as possessões persas na Ásia Menor (roxo), em 336 a.C. Esparta e Creta (a cinzento-azulado) tinham estatuto neutro

A identificação dos macedónios como gregos era um assunto acesamente debatido na época e continua a sê-lo nos nossos dias, como destaca Beaton (e como se viu recentemente na disputa entre a Grécia e a antiga república jugoslava da Macedónia a propósito do nome formal desta última – ver Macedónia: a história, a glória e as tragédias de um país). Se, por um lado, os macedónios tinham costumes diferentes – nomeadamente por serem governados por um rei hereditário e por beberem vinho sem o diluir em água, o que os gregos achavam próprio de bárbaros – por outro lado, no reinado de Filipe II, estavam num acelerado processo de “helenização”, com os estratos superiores da sociedade a adoptarem nomes gregos, a língua grega e o sistema de escrita grego (mesmo quando escreviam em macedónio) e a recrutarem artistas e filósofos gregos para abrilhantar as suas cortes – o mais famoso entre eles foi Aristóteles, que Filipe II fez vir de Atenas para ser tutor de Alexandre.

Busto de Aristóteles: cópia romana em mármore de um original grego em bronze (perdido), realizado por Lísipo (Lysippos) em 330 a.C.

Declínio, subjugação e renascimento

O formidável império greco-macedónio criado em apenas uma década por Alexandre foi retalhado entre os seus lugar-tenentes após a sua morte e foi desagregando-se progressivamente, ao mesmo tempo que a península grega ia perdendo relevância no contexto do mundo helenístico. Em 146 a.C. a Grécia “metropolitana” foi conquistada por Roma, ainda que esta derrota dos gregos em termos geopolíticos tenha sido acompanhada, por um movimento contrário em termos intelectuais, com as artes e letras gregas a moldarem fortemente as artes e letras romanas – paradoxo que o poeta romano Horácio exprimiu sinteticamente através da célebre frase “Graecia capta ferum victorem cepit”, isto é, “A Grécia cativa conquistou o seu rude conquistador”.

Na fase final do Império Romano, o mundo helenístico do Oriente voltaria a assumir protagonismo, sobretudo depois da fundação, em 330, de Constantinopla, que viria a ser a capital do Império Romano do Oriente e, depois, do Império Bizantino; todavia, as polis da península grega continuaram a perder população, poderio, riqueza e influência intelectual, para o que deu relevante contributo a ascensão do cristianismo, que ganhara ímpeto com a promulgação do Édito de Milão, pelo imperador Constantino, em 313, reafirmando a cessação das perseguições contra cristãos (decretada dois anos pelo imperador Galério) e conferindo a liberdade de culto a todos os cidadãos romanos. Com a adopção formal do cristianismo como religião oficial do Império Romano, através do Édito de Tessalónica, em 380, promulgado por Teodósio I, a cultura grega foi relegada para o estatuto de um culto “pagão” a ser combatido: foi decretado o encerramento dos templos pagãos e a interdição de todos os rituais associadas a crenças pagãs.

Beaton destaca que, “com Teodósio II [imperador romano do Oriente entre 402 e 450], os pagãos foram proibidos de servir nos altos escalões do serviço público e judiciário”, mas deixa de fora um “detalhe” pleno de ironia: Teodósio II casara-se com uma “pagã” ateniense, que recebera o nome de Athenais em homenagem a Palas Atena (deusa padroeira da sua cidade natal) e tinha sido imbuída da cultura grega clássica pelo seu pai, Leôncio, filósofo e professor de retórica na Academia de Atenas; porém, quando do casamento com Teodósio II, Athenais converteu-se ao cristianismo e adoptou o nome cristão de Élia Eudócia. A conversão e casamento de Athenais é uma metáfora da repressão do legado da Grécia clássica pelo cristianismo triunfante.

O assassinato da filósofa neoplatónica, matemática e astrónoma Hipácia (Hypatia) em 415, em Alexandria, às mãos de uma turba de cristãos tornou-se num símbolo da perseguição às artes e ciências da Grécia clássica movida pelo obscurantismo e fanatismo dos cristãos. Gravura no livro Vie des savants illustres, depuis l’antiquité jusqu’au dix-neuvième siècle (1866), de Louis Figuier

Os Jogos Olímpicos já tinham sido extintos em 393 por Teodósio I e passados mais alguns anos, “os atletas deixaram de poder exercitar-se nus”, como era tradição no mundo grego. O teatro também foi reprimido, com a ajuda de, escreve Beaton, pregadores cristãos que denunciavam “a profissão ‘desonrosa’ do ‘fabricante de risos’ e do ‘homem de muitos disfarces, o homem instável, o homem fácil, o homem que se transforma em todas as coisas’”. Com Justiniano [imperador de Bizâncio entre 527 e 565], entrou em acção “a plena força da lei contra os últimos redutos de crenças e práticas pagãs que ainda existiam no império” (Beaton). Tornaram-se obrigatórios a adopção da religião cristã e o uso de nomes cristãos e foram interditados o ensino de filosofia e as práticas homossexuais, que, no mundo grego, não só eram toleradas, como, nalgumas cidades – Atenas incluída – faziam parte integrante da matriz social e da educação dos jovens do sexo masculino.

O Império Bizantino, com capital em Constantinopla, teve os seus momentos de glória e até recuperou territórios que tinham pertencido ao extinto Império Romano do Oriente, na Península Itálica, na Península Ibérica e no Norte de África, mas acabou por ver o seu território seriamente reduzido em resultado da ascensão dos povos árabes e, depois, dos turcos. No início do segundo milénio, a sua área e poderio estavam já seriamente diminuídos e, após uma penosa agonia, que fez o outrora vasto império ficar reduzido à capital e alguns territórios adjacentes, acabou por extinguir-se em 1453 com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos.

O Império Bizantino na sua máxima extensão, em 555, durante o reinado de Justiniano

A Grécia passaria quase quatro séculos sob o domínio dos otomanos, até que também este império começou a perder vitalidade e alguns dos povos subjugados começaram a anelar pela liberdade. Entretanto, na Era das Luzes, a Europa voltara a ganhar consciência da importância do legado da Grécia clássica: em 1764, por exemplo, Joseph Joachim Winckelmann publicava a muito influente História da arte da Antiguidade, onde defendia que “os pontos culminantes da arte e do espírito europeus foram alcançados não pelos antigos romanos mas pelos gregos que os antecederam” (Beaton) e proclamava que “a única maneira de nos tornarmos grandiosos é imitar os antigos” (Winckelmann).

O clima intelectual de admiração pelos gregos que tomou conta dos meios intelectuais e políticos da Europa nas décadas seguintes fomentou o apoio material e militar das potências europeias à causa independentista grega – a independência da Grécia foi declarada em 1821 e, após duras batalhas e sangrentas repressões praticadas pelos turcos, ficou consolidada em 1829, ainda que com uma área territorial que era cerca de metade da actual.

Evolução das fronteiras gregas: azul: Reino da Grécia em 1832; azul pontilhado: território cedido pela Grã-Bretanha em 1864; azul claro: cedido pelo Império Otomano em 1881; verde: cedido pelo Império Otomano na sequência das Guerras dos Balcãs, 1912-13; laranja pontilhado: cedido pela Bulgária em 1919; amarelo: cedido pela Turquia através do Tratado de Sévres em 1930, recuperado pela Turquia em 1923; lilás: cedido por Itália em 1947

Uma vez que os gregos dificilmente teriam conseguido libertar-se do jugo turco sem a ajuda das potências europeias, o destino da jovem nação ficou sujeito à ingerência destas, que estabeleceram que a Grécia seria um reino e que o primeiro a ocupar o seu trono seria, não um grego, mas “o príncipe Otto, o segundo filho do rei fileleno da Baviera, Luís I” (Beaton), que, a 2 de Fevereiro de 1833, desembarcou em Náuplia, que fora, em 1827, proclamada capital do novo reino.

Entrada do rei Otto em Atenas, por Peter von Hess, 1839

Otto levou a peito o seu cargo e adaptou o seu nome à língua grega como Othon, adoptou o traje nacional grego, promoveu o levantamento arqueológico de Atenas e, em 1834, na sequência da retirada das derradeiras tropas turcas de Atenas, determinou que esta se tornasse na nova capital do reino, ainda que a cidade fosse então uma sombra do esplendor passado, possuindo apenas 4.000 habitantes (tinham sido 200.000 no seu apogeu, no século V a.C.) e tendo a maioria dos seus monumentos e edifícios históricos sido seriamente danificados por séculos de guerras, revoltas e incúria, em particular durante a Guerra da Independência contra o Império Otomano.

O Segundo Cerco da Acrópole, durante a Guerra da Independência da Grécia, estendeu-se de Agosto de 1826 a Abril de 1827 e terminou com a rendição dos revoltosos gregos à tropas otomanas. Quadro por Georg Perlberg (1807-1884)

Assuntos de família

A síntese que Beaton apresenta da política da história moderna da Grécia é instrutiva, mas deixa de fora um aspecto sem o qual é difícil compreender o funcionamento da sociedade grega e o decepcionante desempenho da Grécia em termos de indicadores de prosperidade e desenvolvimento humano durante o último século e meio.

Eleftherios Venizelos (1864-1936) foi a figura mais destacada da Grécia Moderna: a sua actuação foi determinante na obtenção dos ganhos territoriais ocorridos entre a última década do século XIX e o final da I Guerra Mundial (embora também tenha ficado associado à desastrosa – para a Grécia – Guerra Greco-Turca de 1919-22) e assumiu o cargo de primeiro-ministro por sete vezes (somando um total de 12 anos no cargo) entre 1910 e 1933. O filho mais novo de Eleftherios, Sofoklis (1894-1964), ocupou o cargo de primeiro-ministro em três ocasiões (1944, 1950 e 1950-51).

Eleftherios Venizelos, foto de 1935

Por outro lado, a irmã de Eleftherios, Katingo Venizelou (1858-1934), que se casou com Konstantinos Mitsotakis (1845-1898), ficou associada a outra linhagem de primeiros-ministros gregos, já que o seu neto Konstantinos Mitsotakis (1918-2017) ocupou o cargo entre 1990 e 1993 e o filho mais novo deste, Kyriakos Mitsotakis (n.1968), o ocupa desde 2019. Outros membros das famílias Venizelos-Mitsotakis desempenharam (e desempenham) papéis de relevo de política grega, ainda que Evangelos Venizelos, que foi vice-primeiro ministro entre 2011 e 2015 (e também Ministro dos Negócios Estrangeiros em 2011-12 e Ministro das Finanças em 2013-15), não tenha relação familiar com os Venizelos acima mencionados.

Papandreou é outro nome recorrente na política grega: a “dinastia” foi fundada por Georgios (1888-1968), que foi primeiro-ministro por três vezes (1944-45, 1963 e 1964-65); o seu filho, Andreas (1919-1996), foi primeiro-ministro por duas vezes (1981-89 e 1993-96); o filho deste, Georgios (n.1952), baptizado com o mesmo nome do avô mas conhecido como Giorgos para o distinguir daquele, foi primeiro-ministro entre 2009 e 2011. Quando, no início da década de 1970, Giorgos (neto) estudou no Amherst College, uma universidade de elite no Massachusetts, teve como colega de quarto Antonis Samaras (n.1951), sobrinho de Georgios Samaras, deputado no parlamento nas décadas de 1950 e 1960; a amizade nos estudos em Amherst converteu-se em rivalidade na política grega e Antonis Samaras viria a desempenhar vários cargos ministeriais entre 1989 e 2009 e ascendeu a primeiro-ministro entre 2012 e 2015.

Atenas, 18 de Outubro de 1944: Georgios Papandreou (ao centro, com o chapéu na mão), na cerimónia de hasteamento da bandeira grega na Acrópole, após a retirada das forças de ocupação alemãs

Kostas Karamanlis (n.1956), que foi primeiro-ministro entre 2004 e 2009, foi baptizado como Konstantinos mas ficou conhecido como Kostas, a fim de o distinguir do tio, Konstantinos Karamanlis (1907-1998), que desempenhou por quatro vezes o cargo de primeiro-ministro (1955-58, 1958-61, 1961-63 e 1974-80) e por duas o de presidente da República (1980-85 e 1990-95). Outro Kostas Karamanlis (n.1974), sobrinho de Konstantinos e primo do Kostas acima mencionado, foi eleito deputado em 2015 e em 2019 tomou posse como Ministro dos Transportes do governo de Kyriakos Mitsotakis, acabando por demitir-se na sequência do maior desastre ferroviário da história da Grécia – a colisão entre dois comboios em Tempe, a 28 de Fevereiro passado, que causou 57 vítimas mortais.

Aeroporto de Atenas, 24 de Julho de 1974: Konstantinos Karamanlis (1907-1998), ao centro, regressa do seu exílio em Paris, no avião presidencial francês (posto à sua disposição pelo seu amigo Giscard d’Estaing), para assumir a chefia do Governo grego após a queda do “regime dos coronéis”

Georgios Rallis (1918-2006), que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 1978-80 e primeiro-ministro em 1980-81, dir-se-ia predestinado para tais voos. Por um lado, porque a sua família paterna, os Rallis, foi uma das mais relevantes na política e na sociedade grega na viragem dos séculos XIX/XX: Dimitrios Rallis (1844-1921), avô de Georgios, foi primeiro-ministro por cinco vezes (1897, 1903, 1905, 1909 e 1920-21) e o seu filho Ioannis Rallis (1878-1946), pai de Georgios, após ter sido ministro por várias ocasiões entre 1920 e 1933, foi, durante a II Guerra Mundial, dos mais entusiásticos no apoio às forças de ocupação alemãs, o que lhe valeu, em 1943, ser nomeado primeiro-ministro de um governo-fantoche; após a libertação da Grécia, Ioannis foi julgado por traição e condenado a prisão perpétua, que se revelaria, afinal muito breve, pois faleceu em 1946. Por outro lado, o avô materno de Georgios Rallis, Georgios Theotokis (1844-1916), após ter sido presidente da câmara de Corfu, deputado, Ministro da Marinha e Ministro dos Assuntos Religiosos e Educação, foi primeiro-ministro por quatro vezes, em 1899-1901, 1903, 1903-04 e 1905-09.

Georgios Theotokis, retratado por Georgios Samartzis, c.1910

Alexandros Zaimis (1855-1936), que foi primeiro-ministro por seis vezes (1897-99, 1901-02, 1915, 1916, 1917 e 1926-28) e presidente da República em 1929-35, era filho de Thrasyvoulos Zaimis (1825-1889), que foi primeiro-ministro em 1869-70 e 1871.

Panagis Tsaldaris (1868-1936), que foi primeiro-ministro em 1932-33 e 1933-35, não viveu o suficiente para ver o seu sobrinho Konstantinos Tsaldaris (1884-1970) assumir o mesmo cargo em 1946-47.

Washington, 16 de Maio de 2022: Kyriakos Mitsotakis, o actual primeiro-ministro grego, encontra-se com Joe Biden na Sala Oval da Casa Branca

Venizelos, Mitsotakis, Papandreou, Karamanlis ou Rallis são apenas os nomes mais sonantes de uma vasta teia de “dinastias” que tem controlado não só os partidos políticos, os executivos e o parlamento da Grécia, como o Supremo Tribunal, as câmaras municipais das principais cidades, o corpo diplomático, as instituições de ensino superior e as Forças Armadas. As convicções ideológicas mais conservadoras ou mais progressistas e a maior ou menor competência, eficácia e integridade destas dinastias políticas acabam por passar para segundo plano e o que se impõe é a desoladora constatação de que o povo que inventou a democracia tem sido governado, no último século e meio, por uma oligarquia.

Portugal tem actualmente como presidente da República um filho de um antigo Ministro do Ultramar, o Conselho de Ministros num Governo anterior de António Costa incluía um pai e a sua filha e um marido e a sua esposa e, de vez em quando, surgem nos media denúncias de nomeações de familiares de governantes para altos cargos na administração pública; porém, estas conexões familiares – usualmente referidas como “familygates” – parecem irrisórias face às proporções da endogamia na política grega.

O sistema oligárquico que domina a política grega leva a que, quando chega a altura de se defrontarem nas campanhas eleitorais e nos debates parlamentares, os membros destas dinastias já se conhecem muito bem, uma vez que frequentaram os mesmos colégios de elite, os mesmos courts de ténis, os mesmos campos de golfe, as mesmas estâncias de ski, os mesmos locais de veraneio, as mesmas festas de sociedade, os mesmos alfaiates, as mesmas boutiques de luxo. Perante este panorama, é natural que, na Grécia, o “elevador social” esteja emperrado, que as nomeações para cargos de responsabilidade não contemplem necessariamente quem possui mais habilitações para os desempenhar, que tudo o que depende do Estado funcione na base dos conhecimentos, dos favores, das cunhas – e enquanto assim for, a Grécia continuará a arrastar-se na “cauda” da União Europeia.

O fardo de um passado glorioso

“Inventaram a democracia, construíram a Acrópole e deram o trabalho por encerrado” – foi desta forma lapidar que o escritor americano David Sedaris resumiu a história dos gregos, em Naked (1997), de uma forma que poderia ser considerada uma ofensa imperdoável se metade do sangue de Sedaris não fosse grego. Analogamente, um observador exterior poderia dizer dos portugueses que “inventaram o nónio, fizeram os Descobrimentos e deitaram-se à sombra da bananeira”.

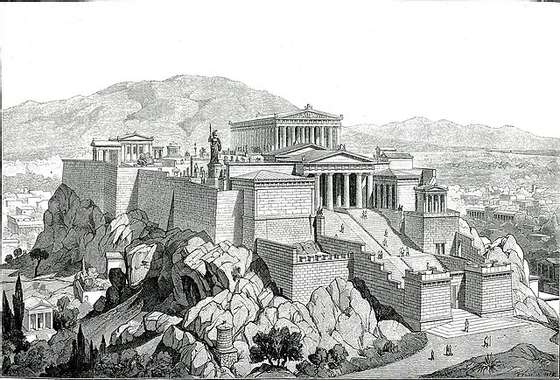

Reconstrução hipotética da Acrópole de Atenas, por Jakob von Falke, em Grécia: A vida e cultura dos gregos antigos (1887)

Apesar da assertiva distinção formulada por Paulo Portas, podem discernir-se elementos comuns nos trajectos históricos de Portugal e Grécia: nações situadas em penínsulas na periferia do continente europeu, com solos pobres e pedregosos, pouco bafejadas em termos de recursos naturais, cujos povos descobriram uma vocação marítima, se espalharam pelo mundo, como soldados, marinheiros, mercadores, intermediários e aventureiros, multiplicaram entrepostos comerciais, fortalezas e colónias, lograram constituir os mais vastos impérios (ocidentais) do seu tempo e, depois, entraram num longo declínio e desempenham hoje um papel menor no “concerto das nações” (evidentemente, estes raciocínios pressupõem que se considerem meritórios os contributos da Grécia clássica e do Portugal renascentista, o que o movimento woke contesta veementemente, já que vê a civilização ocidental como uma entidade maligna, responsável pela opressão dos povos não-europeus). O gritante contraste entre a glória pretérita e o apagamento presente causa a muitos gregos e a muitos portugueses uma indisfarçável amargura, que, durante a crise das dívidas soberanas, foi exacerbada por alguns media e governantes da Europa “trabalhadora e frugal”, que fizeram questão de remexer esse espinho dentro da ferida, ao caricaturar Portugal e Grécia como países decadentes, corruptos e parasitários, que malbaratam os generosos subsídios europeus em “mulheres e álcool”.

Pode argumentar-se que estas visões da decadência de Portugal e da Grécia são simplistas, distorcidas e redutoras, mas o facto de, nas décadas mais recentes, apesar da repetida injecção de fundos europeus, os dois países continuarem incapazes de se aproximar dos indicadores de prosperidade e qualidade de vida dos membros seniores da União Europeia e de terem vindo a ser ultrapassados, nesses domínios, pelos membros juniores, leva a que seja legítimo que nos questionemos se existe uma continuidade histórica entre os gregos e portugueses de hoje e os gregos e portugueses de antanho, ou se a componente mais empreendedora, tenaz, destemida e desenrascada de ambos os povos se terá dispersado pelo mundo em séculos de diáspora, deixando na metrópole um resíduo de criaturas abúlicas, timoratas e resignadas.

“Et in Arcadia ego”, por Nicolas Poussin, versão de 1638. A pintura tem sido interpretada como uma advertência de que a morte é inevitável, até na idílica Arcádia, região da Grécia que, na Renascença, era associada a paisagens bucólicas e uma vida simples, tranquila e harmoniosa; já o historiador de arte Erwin Panofsky viu no quadro de Poussin menos um memento mori do que uma alegoria da contemplação nostálgica do passado

“Portugal não é a Grécia”, parte 2

Portugueses e gregos partilham um passado recheado em termos de tradições marítimas, com os gregos a gozar, durante os séculos VI-III a.C., de primazia no Mediterrâneo e Mar Negro e a aventurarem-se em explorações para lá das Colunas de Hércules (o Estreito de Gibraltar), com Píteas de Massalia a aventurar-se, por volta de 325 a.C., até às Ilhas Britânicas e, eventualmente, até à Islândia, e com os portugueses a ter papel proeminente na exploração e comércio no Atlântico, Índico e (esporadicamente) Pacífico nos séculos XV-XVII.

Porém, a situação dos dois países não poderia ser hoje mais distinta. No início do século XVII, ao mesmo tempo que, sob o domínio filipino, o Império Português entrava em declínio, com holandeses, ingleses e franceses a tentar apropriar-se das possessões ultramarinas e rotas mais lucrativas, os gregos, ainda que tendo perdido a independência há muito tempo e encontrando-se sob o jugo otomano, redescobriram a sua vocação marítima. Este movimento foi liderado pelos gregos de Constantinopla (que representavam 40% da população da cidade), que beneficiando do vazio criado pela abolição, pelos otomanos, dos privilégios dos comerciantes venezianos e genoveses nas rotas do Mediterrâneo, “adquiriram um quase monopólio do comércio marítimo no Império Otomano […] Novas redes de comércio estavam a ser estabelecidas por famílias gregas de extrema mobilidade, cujos ramos se estenderiam de maneira a abranger a grande divisão entre Oriente e Ocidente, entre Islão e Cristandade […] Uma vez mais, a língua grega podia ser ouvida de uma ponta à outra das rotas de comércio marítimas abertas cerca de dois mil anos antes pelos fundadores pioneiros das cidades-estado gregas […] Durante este processo, as bases para as grandes dinastias gregas de transporte marítimo dos séculos XIX e XX estavam lançadas” (Beaton).

Nos séculos seguintes, enquanto a relevância dos portugueses nesta área continuou a definhar, os gregos, cujo centro de operações seria deslocado, em parte devido à Revolução Bolchevique de 1917, do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo para o Atlântico, continuaram a expandir a sua influência: “no final dos anos 1930, o transporte de carga de proprietários gregos estava a ascender na tabela da liga mundial e atingiu o 9.º lugar, à frente de grandes nações de transportes como o Japão e a Noruega” (Beaton).

Aristotelis Onassis (1906-1975, o mais famoso magnate grego do transporte marítimo, numa foto de 1967

Em 2022, a imprensa portuguesa rejubilava com o facto de Portugal ter ascendido dois lugares e ser, agora, o 14.º na lista de países com maior número de navios registados e o Centro Internacional de Negócios da Madeira (responsável por parte substancial deste acréscimo) ufanava-se por a OCDE ter “elogiado” Portugal “pelo crescimento constante da sua frota” e por, em geral, “nos últimos anos, em vários fóruns e organismos internacionais, a qualidade e crescimento da marinha mercante com bandeira portuguesa [terem] sido amplamente reconhecidos”. Estaria Portugal a recuperar o seu papel de grande nação marítima? Acontece que no mundo da navegação marítima, o país de registo é uma mera formalidade burocrática (conhecida como “pavilhão de conveniência”), pelo que o pavilhão não corresponde necessariamente a propriedade, ou a relevância empresarial ou económica, como atesta o facto de os três países campeões em termos de pavilhões – Panamá, a Libéria e as Ilhas Marshall, por esta ordem – possuírem frotas e economias marítimas minúsculas. Apesar dos arroubos de gabarolice e da incessante propaganda de governantes, líderes políticos e tecnocratas-de-água-doce sobre a irreprimível vocação marítima de Portugal e as formidáveis potencialidades do país no domínio da “Economia Azul”, quando se sai da esfera dos gabinetes, auditórios e apresentações em Power Point para o mundo real, os números são inequívocos: os navios na posse de empresas portuguesas representam apenas 0.06% do total mundial (em termos de tonelagem) – ou seja, estamos ao nível da Argélia. Quanto à Grécia, não corre qualquer risco de ser confundida com Portugal: ocupa, há muitos anos, o 1.º lugar no ranking, com os navios mercantes na posse de empresas gregas a representarem 17.6% do total mundial (em termos de tonelagem), com larga vantagem sobre o 2.º e 3.º classificados, a China e o Japão, com 11.6 e 11.4%, respectivamente. Para mais, a frota grega não tem cessado de se robustecer, registando um crescimento de 13.9% entre 2016 e 2021. A esmagadora maioria dos navios dos armadores gregos navega sob pavilhões da Libéria, Ilhas Marshall e Panamá (por esta ordem), já que a Grécia ocupa lugar discreto no irrelevante ranking dos pavilhões, com cerca de 3% do total mundial (onde Portugal representa 1% do total). E se o Portugal actual é um pigmeu do transporte marítimo, na construção naval o seu papel é ainda mais irrisório: representa apenas 0.02% do total mundial (em termos de tonelagem, dados de 2021).

Se Camões ressuscitasse hoje, deparar-se-ia com um país de marinheiros de secretaria e barcos de papel e descobriria que a arte da navegação dera lugar à arte da mistificação e do malabarismo estatístico e semântico.

Olympias, uma reconstituição moderna (1985-87) de uma trirreme ateniense da época clássica

“Tudo por causa de de uns bocados de mármore”

Na tagarelice futebolística dá-se grande ênfase à “filosofia”, à “alma”, à “mística” de um clube, usam-se recorrentemente expressões como “jogar à Benfica” ou “jogar à Porto”, pressupondo que existe uma matriz sólida e profunda, que (inexplicavelmente) não é beliscada pela incessante rotação de jogadores e treinadores com as mais variadas proveniências e sem qualquer outro apego ao clube que não seja a choruda remuneração, nem sequer pelas mudanças na direcção dos clubes e nos seus proprietários e accionistas, e se mantém inalterada desde a fundação do clube e assim permanecerá até ao fim dos tempos. A continuidade da identidade de um clube de futebol não passa, claro, de uma fantasia criada para conquistar e manter a fidelidade incondicional dos adeptos e levá-los a pagar generosamente por bilhetes, passes, camisolas, cachecóis e outro merchandising oficial e a subscrever acções do “clube do seu coração” – será também a continuidade da identidade nacional uma ilusão? Como se explica que povos que foram capaz de façanhas – físicas e intelectuais – que ainda hoje inspiram admiração e respeito, se tenham tornado dependentes, para a sua subsistência, do auxílio financeiro regular dos parceiros da Europa central e setentrional?

“Uma leitura de Homero” (1885), por Lawrence Alma-Tadema

Seja essa continuidade da identidade nacional real ou imaginada, ela condiciona a relação dos povos com o seu passado, sendo esta tanto mais problemática ou incómoda quanto mais esplendoroso e excepcional tenha sido esse passado, como atesta uma deliciosa e reveladora passagem de Roumeli: Travels in Northern Greece (1966), de Patrick Leigh Fermor (1915-2011), um militar e escritor britânico que correu mundo e que palmilhou durante anos as estradas e trilhos dos Balcãs e, em particular da Grécia. Em Roumeli: Travels in Northern Greece, um dos muitos livros em que registou as experiências e encontros durante as suas deambulações pelos Balcãs, relata que, numa viagem nocturna de comboio através da Trácia, o revisor, que era natural de Esmirna (hoje Izmir, no litoral turco do Mar Egeu, de onde os gregos foram expulsos em 1922), juntou-se aos passageiros, não para verificar os seus bilhetes, mas com a manifesta intenção de cavaquear e Fermor aproveitou para o questionar sobre se achava que os Sarakatsani, pastores nómadas das regiões montanhosas da Grécia (mas que também se espalham pela Albânia, Macedónia do Norte e Bulgária), descenderiam dos gregos da Antiguidade (a origem dos Sarakatsani era, na altura, um assunto candente, suscitando acesos debates entre helenistas, antropólogos e políticos dos Balcãs) e obteve esta resposta:

“Não sei e, na verdade, não quero saber. Odeio os gregos antigos. Tive de aprender tudo sobre eles na escola: Platão, Sócrates, Péricles, Leónidas, Aristóteles, Eurípedes, Homero. […] A bem dizer, não os odeio, seria palavra demasiado forte. Mas o que tenho eu a ver com eles? Talvez nós descendamos deles, mas que importância tem isso? E de quem descendem eles, já agora? Eles eram gregos e nós também somos, é tudo o que sabemos. Eu sou de Esmirna e talvez seja mais grego do que os gregos de Atenas, mais grego do que os Sarakatsani. O que importa? A Grécia é uma ideia, isso é que conta! É essa ideia que nos mantém juntos, ela e a língua, o Estado e a Igreja [Ortodoxa Grega] […] E os gregos antigos, os nossos célebres antepassados, são uma apoquentação e eu vou dizer-lhe porquê. Eles assombram-nos. Nunca seremos tão grandes quanto eles, ninguém o será. Fazem sentir-nos culpados. Nunca seremos capazes de fazer nada e tudo por causa de uns livros e templos antigos e de uns bocados de mármore. E uns estrangeiros cultos, que sabem tudo sobre os antigos, vêm cá e esperam ser rodeados por cavalheiros com capacetes ou coroas de louro na cabeça e quem encontram? A mim, um homenzinho moreno, baixote e gorducho, com um bigode e uns olhos que parecem botões. […] Eles que vão para o inferno! […] Se não fossemos tão tolos e não andássemos sempre a guerrear entre nós, se fossemos capazes de não ter guerras nem revoluções durante 50 anos – 50 anos, é tudo o que peço – veria em que país nos tornaríamos! E, então, deixaríamos de preocupar-nos com o Cavalo de Tróia e de remoer na nossa relação com Péricles e de tentar apurar se os Sarakatsani descendem ou não dos antigos gregos!”.