Índice

Índice

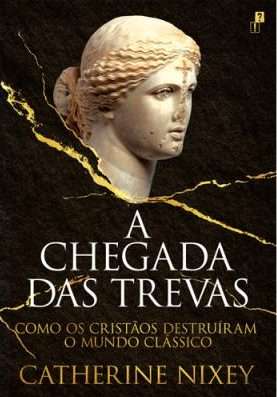

Habituámo-nos a ver estátuas gregas sem braços nem cabeça e, automaticamente, atribuímos estes estragos ao desgaste do tempo, à incúria dos homens e a calamidades como terramotos, incêndios e guerras. Estes três agentes são certamente responsáveis pela perda e mutilação de muitas obras de arte, mas muita estatuária e arquitectura clássicas foram vítimas de outro fenómeno: o encarniçamento dos cristãos contra a cultura e a religião “pagãs”. Hoje associamos a destruição deliberada de obras de arte de outras culturas aos taliban – que dinamitaram os Budas de Bamyan, no Afeganistão – ou ao Daesh – que destruiu parte da cidade de Palmira, na Síria – mas os cristãos dos séculos IV a VI terão praticado actos similares numa escala muito maior e movidos por um espírito similar de fanatismo e intolerância. É esse o assunto que Catherine Nixey trata em The darkening age: The Christian destruction of the Classical World (2017), editado em Portugal pela Desassossego como A chegada das trevas: Como os cristãos destruíram o Mundo Clássico, com tradução de Pedro Carvalho e Guerra.

“A chegada das trevas: Como os cristãos destruíram o Mundo Clássico”, de Catherine Nixey

A devoção ao martírio

Quando se pensa em Império Romano e Cristianismo, a imagem que primeiro vem à mente é a de cristãos indefesos a serem atirados às feras nos circos romanos, muito por culpa do popular romance Quo vadis? (1895), de Henryk Sienkiewicz, e do não menos popular filme dele adaptado em 1951. Porém, embora o Estado romano tenha promovido a perseguição de cristãos e alguns tenham perecido na arena, a investigação histórica sugere que as multidões de mártires descritas por Eusébio de Cesareia (c.260/265-c.339/340) são pouco dignas de crédito, tal como acontece, aliás, com boa parte das informações providenciadas pelo “pai da História da Igreja”, que deverá ser visto mais como um propagandista do que como um historiador no sentido moderno do termo.

As perseguições começaram em 64 d.C., com Nero, que terá acusado os cristãos de ter ateado o Grande Incêndio de Roma e que lhes terá infligido um suplício à altura do seu suposto crime: os cristãos terão sido amarrados a postes e untados com pez e outras substâncias combustíveis e usados como tochas humanas para iluminar os jardins do seu palácio – o suplício pode soar retorcidamente sádico, mas a história dos imperadores romanos está recheada de actos cruéis.

“As tochas de Nero”, por Henryk Siemiradzki, 1876

A forma como Nixey descreve o Grande Incêndio de Roma é sintomática da sua falta de rigor intelectual: “enquanto o seu povo fugia, Nero terá passado os seis dias e sete noites do desastre a assistir, da sua torre alta, enlevado pela ‘beleza das chamas’. Terá passado o tempo vestido a rigor e cantando uma composição de sua autoria (O saque de Illium) acerca do incêndio de outra cidade famosa. É possível que até tenha tocado a cítara enquanto o fazia”.

“Triunfo dos mártires cristãos no tempo de Nero”, por Eugéne Romain Thirion (1839-1910)

Perante eventos sobre os quais existem várias versões, Nixey não hesita em escolher uma – aquela que melhor se ajusta à sua “narrativa” ou a que é mais colorida e pitoresca –, omitindo a existência das restantes. Nas suas mãos, lendas há muito desautorizadas pelos historiadores são apresentadas como factos indiscutíveis e adornadas com detalhes “realistas” da sua própria lavra, e textos de propaganda – pró-cristãos ou anti-cristãos – são tomados em conta como se fossem relatos presenciais, isentos e objectivos.

Seja como for, Nixey vai de encontro à perspectiva hoje sustentada pela maioria dos historiadores quando afirma que “ainda que as histórias de mártires tenham, frequentemente, gerado guiões apelativos e empolgantes, muito poucas, talvez nenhuma, destas histórias são baseadas em factos históricos. […] Não foram assim tantos os anos de perseguição ordenada pelo governo no Império Romano. Menos de 13 – em três séculos inteiros […] A ideia de uma linha de imperadores inspirados por Satanás, sequiosos do sangue dos fiéis, é mais um mito cristão”.

“Mártires cristãos no Coliseu”, por Konstantin Flavitsky, 1862

Nixey afirma que “não temos conhecimento de nenhuma perseguição conduzida pelo governo durante os primeiros 250 anos do cristianismo com excepção de Nero”. Nixey omite os registos de perseguições nos reinados de Domiciano (86-96), Trajano (98-117) e Sétimo Severo (193-211), mas é possível que tenham sido acções empreendidas a nível local, sem o aval de Roma. Só com Décio, em 250, as perseguições foram desencadeadas por decreto imperial e foram exercidas sistematicamente em todo o império, embora Nixey as trate com ligeireza, alegando que “a intenção do édito de Décio era garantir a lealdade ao seu império […] Ainda que o édito de Décio tenha apanhado cristãos, não lhes fora, com toda a certeza, destinado. E foi breve: pouco mais de um ano depois de ter sido lançada a primeira perseguição, já terminara”.

Porém, Nixey nada diz sobre a Grande Perseguição iniciada em 303 pelos co-imperadores Diocleciano, Maximiano e Galério, que foi a mais intensa conduzida contra os cristãos pelo Estado romano.

“A última oração dos mártires cristãos”, por Jean-Léon Gérôme, 1883

Seja como for, Nixey não pode descartar como irrelevantes as perseguições anti-cristãs levadas a cabo por autoridades locais e arruaceiros, pois muitos dos actos contra a religião e a cultura clássicas que relata no livro foram também obra de autoridades locais e arruaceiros.

De perseguidos a perseguidores

Galério, que foi o principal instigador da Grande Perseguição iniciada em 303, arrependeu-se no final da vida: em 311, quando estava gravemente enfermo, fez publicar um “Édito de Tolerância”, que ordenava o fim das perseguições e o direito dos cristãos às suas práticas religiosas (um evento crucial omitido por Nixey).

Se era misericórdia divina que esperava com este gesto, Galério não foi recompensado neste mundo, pois sucumbiu seis dias depois da publicação do édito e na acesa disputa pelo poder que se seguiu Constantino acabou por prevalecer, infligindo uma decisiva derrota a Maxêncio na Batalha da Ponte Mílvia, em 312. A vitória de Constantino terá contado com a ajuda de Cristo, que lhe terá aparecido num sonho na véspera do embate, o que o levou a converter-se ao cristianismo e a promulgar, com o co-imperador Licínio, o Édito de Milão (313), que garantiu liberdade de culto para todas as religiões (e devolveu aos cristãos as propriedades confiscadas – um elemento omitido por Nixey –, algo que o édito de Galério não contemplara).

“A conversão de Constantino”, por Peter Paul Rubens, 1622

Eusébio relata que o édito foi acolhido com entusiasmo e que se viveram “tempos maravilhosos”, mas Nixey argumenta que, uma vez que, por esta altura, os cristãos representariam apenas 7-10% da população do império, que ascenderia a 60 milhões, seria improvável um cenário em que “dezenas de milhões de [não-cristãos] cantavam e dançavam nas ruas e olhavam umas para as outras com rostos sorridentes e olhos brilhantes enquanto os seus templos eram esmagados”. Nixey está provavelmente certa quanto ao empolamento da felicidade do povo perante o édito, mas a sua argumentação não faz sentido: nem imediatamente após o édito nem durante o resto do longo reinado de Constantino, que se estendeu até 337, houve “templos esmagados”.

É certo que, após a conversão ao cristianismo, Constantino deixou de fazer sacrifícios aos deuses romanos, concedeu isenções fiscais e privilégios jurídicos aos cristãos, remunerou generosamente o clero, fez construir ou reparar, a expensas das finanças imperiais, igrejas por todo o império, e ergueu uma dúzia delas só em Roma. Acolheu bispos na sua corte como conselheiros, nomeou outros cristãos para altos cargos na estrutura do Estado e manifestou publicamente um apreço crescente pelo cristianismo, convidando os seus súbditos a renunciar ao paganismo, pois, argumentava, o deus cristão era moralmente superior – como escreve Simon Baker em Roma: Ascensão e queda de um império (Casa das Letras), “A mensagem era clara: o cristianismo passava a ser […] a religião oficialmente favorecida no mundo romano”.

Constantino oferece a coroa ao papa Silvestre I (313-335), fresco de autor anónimo no mosteiro beneditino de Santi Quattro Coronati, Roma, c.1247

Nixey escreve que Constantino “exigiu que as estátuas fossem removidas dos templos” e dando crédito ilimitado ao mesmo Eusébio que achara pouco fiável uns parágrafos atrás, traça um cenário devastador de remoção, mutilação e fundição de estátuas de deuses e de profanação, pilhagem e destruição de templos, sob as ordens de Constantino. E, prossegue, um pouco por todo o império esta “destruição deu nova coragem a outros cristãos e os ataques disseminaram-se”, e as pessoas “espontaneamente, sem qualquer ordem do imperador, destruíram os templos vizinhos e as estátuas e erigiram casas de oração”.

Seria talvez o que Eusébio desejava, mas não foi o que aconteceu.

Simon Baker admite que “alguns templos tradicionais foram fechados e a consulta aos oráculos foi proibida, em especial para os governadores e os prefeitos”, mas a medida visava “eliminar as práticas de magia e a superstição”, não a devoção aos deuses tradicionais, já que seria pouco sensato o imperador desafiar as crenças de 90% dos seus súbditos. “A interdição oficial dos sacrifícios nunca pôde ser posta em prática […] e o imperador até levantou a interdição para que um culto conhecido como Mistérios Eleusínos não fosse afectado. E, mais tarde, também autorizou a construção de um novo templo pagão em Itália, consagrado à família imperial. Aos templos de Roma foi garantida a protecção do imperador e passou a ser função do prefeito da cidade restaurar e manter os edifícios, as estátuas e os centros dedicados aos antigos cultos romanos” (Baker).

Mas há mais: Constantino continuou a assumir o título de Pontifex Maximus, a mais alta posição na hierarquia sacerdotal romana, e continuou, pelo menos até 325, a cunhar moeda em que a sua efígie surgia associada ao culto pagão de Sol Invictus (e não a símbolos cristãos).

Moedas com a efígie de Constantino numa face e Sol Invictus no verso

E quando, em 330, consagrou a cidade de Constantinopla, que fundou no lugar da antiga cidade grega de Bizâncio, as cerimónias incluíram ritos cristãos e pagãos e, “ao contrário da descrição de Eusébio, a cidade que ficou com o nome de Constantino não era exclusivamente cristã. O imperador preencheu a sua nova cidade com tesouros artísticos do mundo clássico” (Baker). E vale a pena lembrar que, embora se tenha convertido em 312, Constantino só se fez baptizar pouco antes da morte, em 337.

Nixey omite estes factos, pois para a sua “narrativa” não convém a figura de um Constantino ambíguo, que tenta promover o cristianismo sem alienar os crentes nos antigos deuses, mas sim um Constantino fanático e fundamentalista que escaqueira estátuas e arrasa templos.

“O baptismo de Constantino”, escola de Rafael, 1517

Mas não há dúvida de que, com os sucessores de Constantino, o cristianismo foi ganhando força no centro do poder imperial e escorraçando as religiões “pagãs”, numa tendência irresistível que só conheceu um efémero retrocesso durante o reinado de Juliano o Apóstata (361-63). Nixey dá conta desse crescendo através da citação, ao longo do livro, de uma sucessão de leis anti-pagãs cada vez mais repressivas promulgadas pelos imperadores:

356: “instituída a pena de morte para os que faziam sacrifícios” (Nixey)

388: “Não haverá qualquer oportunidade para o homem sair em público e debater a religião ou para a discutir ou dar qualquer conselho acerca dela”.

391: “Pessoa alguma terá o direito de realizar sacrifícios; pessoa alguma se aproximará dos templos; pessoa alguma prestará reverência aos altares”.

399: Os templos das zonas rurais “deveriam ser derrubados sem perturbação ou tumulto”, de forma a remover “a base material de toda a superstição”.

407: “Não será de todo permitido realizar banquetes de convívio em honra de rituais sacrílegos em locais fúnebres ou para celebrar qualquer cerimónia solene”.

408: “Se alguma imagem se ergue ainda no seu templo ou altar, deverá ser arrancada das suas fundações […] Os templos que estejam situados em vilas e cidades ou no exterior das cidades serão devolvidos ao uso público. os altares serão destruídos em todos os locais”.

529: “Todos os que fizessem ofertas sacrificiais seriam executados. Todos os que adorassem estátuas seriam executados […] Era a imposição activa do cristianismo a todos os pagãos pecadores do império […] Todos tinham, agora, de se tornar cristãos” (Nixey).

O Império Romano em 395

Esta legislação anti-pagã e pró-cristã não só é apresentada de forma confusa e desgarrada como Nixey se esquece da peça mais importante: o Édito de Tessalónica, promulgado pelos imperadores Teodósio I, Graciano e Valentiniano II em 380, que fez do cristianismo (na sua versão de Niceia) a religião oficial do império. É relevante a menção à “versão de Niceia”, pois entre a morte de Cristo e o final do século IV o cristianismo conhecera sucessivas fracturas e acesas disputas teológicas, ramificando-se num sem número de correntes e seitas – antinomianismo, apolinarismo, arianismo, audianismo, docetismo, donatismo, eunomianismo, gnosticismo, marcionismo, monofisitismo, nestorianismo, pelagianismo, pneumatomaquianismo, sabelianismo – que se reivindicavam as únicas legítimas herdeiras de Cristo, se acusavam mutuamente de heresia e lutavam entre si com tanto empenho como o que punham no confronto com os pagãos. A coexistência (tumultuosa) de diferentes facções cristãs é um elemento essencial para a compreensão da política e da religião no Império Romano na época em apreço, mas Nixey pouco ou nada diz sobre ela.

Ário (256-336), protagonista de uma das principais polémicas que ameaçou dividir a Cristandade

Apesar das omissões e imprecisões de Nixey, o cenário geral que descreve corresponde ao que é hoje consensual entre os historiadores: à medida que foi ganhando poder, o cristianismo – que, no final do século IV já era a religião de 79% da população do império – foi crescendo em intolerância e envidou todos os esforços para suprimir as religiões pagãs. Nixey afirma que “as breves e esporádicas perseguições romanas aos cristãos não são nada em comparação com o que os cristãos infligiram aos outros” e apresenta como prova desta asserção (que até poderá ter uma parte de verdade) este facto: “No mundo de hoje existem mais de 2.000 milhões de cristãos. Não existe um único verdadeiro ‘pagão’”. O raciocínio é falacioso, já que muitas são as razões que podem levar à extinção de uma religião: no tempo em que Cristo terá andado pelo mundo também já não existiam adoradores de Pihassassa, deus hitita do relâmpago, ou de Shulmanu, deus acádio do submundo, e não consta que tal deserção tivesse resultado de serem activamente perseguidos pela sua crença. Por outro lado, a crença no panteão greco-romano não sobreviveu melhor nas regiões que, a partir do século VII, caíram sob domínio muçulmano, embora este fosse mais permissivo do que o mundo cristão no que respeita à liberdade de culto.

“O triunfo da Igreja”, de Peter Paul Rubens, c.1625: notem-se os infelizes trucidados sob as rodas da carruagem, no campo inferior direito

Entre as abundantes provas nos escritos da época do pendor totalitário e violento do cristianismo vale a pena destacar dois trechos em que Santo Agostinho (que viveu em 354-430 e, vale a pena lembrá-lo, começou por professar o maniqueísmo), justifica os desmandos cometidos em nome de Cristo contra quem não partilhasse dessa crença: “[A Igreja] persegue no espírito do amor”; “Onde há terror, há salvação […] Oh, selvajaria misericordiosa!”. São Jerónimo, São João Crisóstomo e outros “Padres da Igreja” teceram considerações de natureza análoga, que Nixey cita em diversos pontos do livro.

Há quem hoje queira branquear o longo historial repressivo da Igreja apresentando a Cruzada Albigense, Torquemada e a Santa Inquisição como acidentes de percurso e casos de excesso de zelo, mas na verdade não poderia esperar-se melhor de uma instituição que tem por “pais” Santo Agostinho, São Jerónimo e São João Crisóstomo.

Santo Agostinho numa disputa com hereges, atribuído à oficina de Pau Vergós, c.1470-86

“Fica longe de todos os livros pagãos!”

A natureza crescentemente intolerante do cristianismo não teve como alvo exclusivo as religiões pagãs: ainda que, mais tarde, a Igreja tenha ficado com a fama de preservadora da cultura da Antiguidade Clássica, também esta foi perseguida nos primeiros tempos da afirmação do cristianismo. O espírito de discussão aberta dos gregos, que estavam dispostos a ponderar diversas perspectivas e teorias, desde que racionalmente argumentadas, parecia particularmente abominável aos crentes num só deus e num só livro e São João Crisóstomo descreveu “a filosofia pagã como uma loucura, a mãe dos demónios e uma doença” (Nixey). As Constituições Apostólicas advertiam “Fica longe de todos os livros pagãos!” e consideravam que todos eles podiam ser substituídos, com grande benefício, pela leitura exclusiva da Bíblia.

E assim, graças à destruição deliberada, à raspagem de pergaminhos com textos clássicos para lhes sobrepor orações e edificantes histórias de santos e mártires, e à simples incúria, “menos de 10% de toda a literatura clássica sobreviveu até à actualidade [e] apenas um centésimo de toda a literatura latina sobreviveu” (Nixey).

A supressão do legado da Antiguidade Clássica parece ter sido rápida e eficaz, a fazer fé na proclamação triunfal de Teodoreto de Cirro (c.393-c.458-66): “Onde está Platão? Em lado nenhum! Onde está Paulo? Nas bocas de todos!”.

“S. Paulo pregando em Atenas”, por Rafael, 1515

Entre os vários episódios relatados por Nixey da perseguição movida pelos cristãos aos escritos, obras de arte e figuras que representavam a cultura greco-romana, vale a pena destacar dois, por estarem entre os mais célebres e por a forma como Nixey os trata ser sintomática das debilidades do seu livro: a destruição do Serapeu de Alexandria e o assassinato de Hipácia.

A destruição do Serapeu de Alexandria

Embora seja usual falar-se na destruição da Biblioteca de Alexandria como um evento catastrófico localizado num ponto no tempo, o que parece ter acontecido na realidade foi que o edifício e o seu fabuloso acervo foram sofrendo vários golpes ao longo de séculos.

Mapa de Alexandria, c.30 a.C.

A biblioteca, que se situava no Brucheion (o Quarteirão Real) e fazia parte do Musaeum, uma instituição consagrada ao conhecimento e que incluía um jardim zoológico e espaços destinados ao estudo da astronomia, terá sido fundada no século III a.C, por Ptolemeu I ou pelo seu filho Ptolemeu II, e terá albergado, no seu período de esplendor, 40.000 a 400.000 rolos de papiro. O cerco de Júlio César a Alexandria, em 48 a.C., que causou um incêndio nas docas que alastrou descontroladamente pela cidade, costuma ser apontado como causa maior da destruição da biblioteca, mas a verdade é que as versões sobre os eventos são díspares e vão da destruição total a ter escapado incólume. Algumas fontes indicam que a biblioteca só terá sido destruída quando da tomada da cidade pelo imperador Aureliano em 274 d.C. Mas é também aventado que, por volta de 260 d.C., o que restava do acervo da biblioteca já fora transferido para o Serapeu.

O Serapeu de Alexandria era um templo dedicado a Serápis, um deus greco-egípcio, símbolo da abundância e da ressurreição, cujo culto fora incentivado por Ptolemeu I. O templo terá sido mandado construir por Ptolemeu III Euergetes, que reinou de 246 a 222 a.C. Nixey diz do Serapeu que “era de tal modo fabuloso que os escritores do mundo antigo se debatiam para encontrar maneiras de transmitir a sua beleza”, mas o único escritor que cita, por várias vezes, é o historiador romano Amiano Marcelino (330-391/400), que elege o Serapeu como “o mais magnífico edifício do mundo inteiro”.

Nixey serve-se de Marcelino para recriar, com imensas liberdades literárias, um Serapeu esplendoroso, mas omite que esse mesmo historiador relatou que a biblioteca do Serapeu também terá sido destruída quando do incêndio de 48 a.C. Claro que esta informação não era nada conveniente para a “narrativa” de Nixey, que pretende que o que restava do acervo da Biblioteca de Alexandria se perdeu em 392 d.C., quando o bispo Teófilo, encabeçando uma horda de monges cristãos, arrasou e pilhou o Serapeu, numa acção que Nixey descreve com pormenores fantasiosos e que apresenta como tendo sido realizada espontaneamente, sem provocação, movida apenas pelo apetite pela destruição e pelo fanatismo religioso.

Ruínas do Serapeu de Alexandria

Nixey baseia-se exclusivamente num relato do historiador Eunápio – e na sua imaginação – e omite que existem outras versões da destruição do Serapeu e que nem sequer há consenso quanto à data em que ocorreu e não providencia contexto para o episódio. É relevante enquadrá-lo no contexto da progressiva consolidação do cristianismo como fé oficial do Império Romano e da concomitante repressão da prática dos rituais “pagãos”, iniciada no reinado do imperador Constantino – que, em 325, ordenara o encerramento do Serapeu. O imperador Teodósio I (reinado: 379-395) representou o culminar dessa política, ao interditar a observância de qualquer cerimónia religiosa que não fosse cristã. O decreto de 391, que interditava a entrada de fiéis nos templos, levou a que muitos destes ficassem ao abandono, o que deu ensejo aos grupos cristãos para deles se apropriarem, convertendo-os em igrejas. Terá sido o que Teófilo fez com um templo de Dionísio em Alexandria, o que suscitou a ira dos “pagãos”. Nos confrontos sangrentos que se seguiram entre cristãos e não-cristãos, os desordeiros pagãos acabaram por ver-se forçados a buscar refúgio no Serapeu, onde se barricaram e tomaram reféns cristãos. E terá sido em resposta a estes actos que os cristãos destruíram o Serapeu, algures em 391-92.

A esta distância temporal é impossível saber o que realmente se terá passado, tal como é impossível apurar se o Serapeu albergava ainda qualquer rolo proveniente da Biblioteca de Alexandria. Porém, Nixey afirma, sem uma hesitação, que “as dezenas de milhares de livros, o que restava da maior biblioteca do mundo, perderam-se, não mais voltando a aparecer. Talvez tenham sido queimados”. E, de especulação em especulação, conclui: “Tinha sido destruído muito mais do que um templo. Enquanto a notícia da destruição se espalhava pelo império, parte do espírito da cultura antiga morreu também […] Os filósofos e os poetas fugiram da cidade, horrorizados”.

A única estrutura que se mantém hoje de pé no Serapeu de Alexandria é a chamada “Coluna de Pompeu”, que, na verdade, foi erguida muito depois da passagem de Pompeu (106-28 a.C.) pelo Egipto: quem ordenou a sua construção, em 298 d.C., foi Diocleciano

O assassinato de Hipácia

É preciso colocar a destruição do Serapeu no contexto da tumultuosa história de Alexandria nos primeiros séculos da era cristã. A cidade foi assolado por confrontos entre gregos e judeus (Alexandria albergava a maior comunidade judaica do Mundo Antigo) em 38 d.C. e 66 d.C., e sofreu novas destruições na Segunda Guerra Judaico-Romana em 115 d.C. Quando o imperador Caracala visitou Alexandria em 215, a caminho de uma campanha na Pérsia, soube que na cidade tinha sido levada à cena uma peça satírica que o tinha como alvo e ordenou o massacre do conselho de notáveis que fora enviado para o receber e deu rédea livre às suas tropas para matar, pilhar e queimar – Cássio estima que tenham sido mortas 20.000 pessoas. Em 297, Lúcio Domício Domiciano, aproveitando o descontentamento no Egipto resultante do anúncio de um novo imposto, tomou o poder naquela província romana e reivindicou o título de Augusto, o que levou o imperador Diocleciano a dirigir-se para o Egipto e cercar Alexandria; Domiciano faleceu durante o cerco, dando lugar, nas pretensões ao título imperial, a Aurélio Aquileu, que resistiu até meados de 298, altura em que as tropas de Diocleciano entraram na cidade. Além de ter erguido a “Coluna de Pompeu” para comemorar esta vitória, Diocleciano terá compensado os danos resultantes do cerco com amplas obras de renovação urbana, que foram parcialmente destruídas em 365, em resultado de um tsunami causado por um terramoto em Creta.

Ao omitir estes eventos, Nixey sugere que Alexandria era um lugar pacífico onde só os cristãos eram fonte de atrito e violência. Outro dos exemplos do espírito sanguinário e intolerante dos cristãos que Nixey escolhe abordar é o assassinato de Hipácia.

“Morte da filósofa Hipácia”, gravura incluída em Vies des savants illustres (1866), de Louis Figuier

Hipácia (c.350/370-415 d.C.) foi uma filósofa neo-platónica, astrónoma e matemática de Alexandria, que ganhou renome no meio intelectual da época, mas algumas das afirmações que Nixey faz sobre ela – “a maior matemática da sua geração”, “era, sem dúvida, uma beldade” – carecem de fundamento. Hipérboles à parte, Hipácia foi certamente uma figura maior da vida de Alexandria e revelou abertura de espírito ao ignorar linhas divisórias entre cristãos e não-cristãos, partilhando o seu saber com uns e outros – foi professora, entre outras figuras, de Sinésio de Cirene (que, em 410, se tornaria bispo em Ptolemais, no que é hoje a Líbia).

Hipácia ensinando em Alexandria, aguarela de Robert Trewick Bone (1790-1840)

A morte do bispo Teófilo I (o que destruíra o Serapeu) em 412, abriu uma crise sucessória na liderança da diocese de Alexandria, entre Cirilo, sobrinho do falecido, e um rival chamado Timóteo. Ao longo dos anos, a aura de sabedoria granjeada por Hipácia levou a que tivesse vindo a desempenhar o papel de conselheira dos assuntos da governação da cidade, pelo que o seu antigo discípulo Sinésio lhe escreveu a pedir que mediasse o conflito entre as duas facções cristãs. Hipácia era amiga de Orestes, o governador romano do Egipto (e um recém-convertido ao cristianismo), mas não se sabe que papel terá ela desempenhado efectivamente no confronto. O que é certo é que Cirilo venceu a disputa e mal se viu no poder começou a perseguir os apoiantes de Timóteo e a fechar as suas igrejas; tendo logrado este intento, atirou-se aos judeus de Alexandria, fechando sinagogas, confiscando propriedades e expulsando-os da cidade – há quem estime que 100.000 judeus terão sido expulsos.

Orestes tentou conter a agressividade de Cirilo e das suas milícias de monges – os parabalani – e reafirmar a sua autoridade, mas acabou por escapar por pouco de ser linchado por uma turba. A situação entre Cirilo e Orestes ficou num impasse tenso e alguns cristãos atribuíram aos conselhos de Hipácia a recusa de Orestes em aceitar as propostas de Cirilo. Terá sido este o motivo porque, num dia de 415, um grupo de parabalani fez parar Hipácia numa rua de Alexandria e a matou barbaramente.

O assassinato de Hipácia foi seguramente um acto horrendo, mas foi menos um triunfo da intolerância e selvajaria cristãs sobre a racionalidade e abertura de espírito do Mundo Clássico do que um episódio macabro numa luta política pelo controlo de Alexandria. Ora, Nixey dá tão pouca relevância à componente política do caso que conclui a narrativa com a descrição detalhada e explícita da morte de Hipácia e se esquece de relatar que este homicídio levou Orestes a sentir-se desamparado e impotente perante as maquinações de Cirilo e a abandonar Alexandria.

Em vez de apresentar uma visão equilibrada do passado, Nixey parece mais interessada em subscrever o mito, surgido no século XVIII, de Hipácia como mártir do racionalismo grego às mãos do obscurantismo cristão, que teve como pedra basilar um panfleto anti-católico de 1720, por John Toland, com o elucidativo título de “Hipácia, ou História da mais bela, virtuosa, culta e, em todos os sentidos, perfeita dama, que foi esquartejada pelo clero de Alexandria, para benefício da soberba e crueldade do seu arcebispo”.

Folha de rosto do panfleto de John Toland

No século XIX, a imagem “mítica” de Hipácia e a visão romantizada da civilização grega foram consolidadas em vários poemas, romances e peças de teatro de pendor neo-helenista, que a louvavam como símbolo máximo “da verdade e da beleza” e “mártir da ciência” e aproveitavam para zurzir no catolicismo.

Hipácia na visão da fotógrafa Julia Margaret Cameron, 1867

A mais popular destas produções foi o romance Hypatia (1853), de Charles Kingsley, que a exalta como “a última dos Helenos” e serviu de inspiração a um quadro de um erotismo incongruente (e franco mau gosto) da autoria de Charles William Mitchell.

Hipácia, por Charles William Mitchell, 1885: a “beldade” de Hipácia foi um mito conveniente para os artistas vitorianos necessitados de pretextos para pintar cenas eróticas

No século seguinte, Hipácia foi apropriada pelo movimento feminista, já que foi uma das primeiras mulheres da história a afirmar-se como igual dos homens no plano intelectual e a desempenhar papel de relevo na ciência e na filosofia e a intervir no governo da polis.

Todos estes séculos de lendas e fantasias – que, nalguns casos, fizeram, anacronisticamente, coincidir o assassinato de Hipácia com a destruição da Biblioteca de Alexandria, ou, pelo menos, do que dela restava no Serapeu – convergiram para o filme Ágora (2009), realizado por Alejandro Amenábar sobre argumento de Amenábar e Mateo Gil e com Rachel Weisz no papel de Hipácia.

[Trailer de Ágora]

O guião do filme não se pauta pelo rigor histórico e apresenta a oposição entre Hipácia e os cristãos de forma maniqueísta, mas, sendo um filme com orçamento de 70 milhões de dólares destinado ao entretenimento de massas (numa variante anti-teísta do género conhecido no mundo anglo-saxónico como “sword-and-sandal”), é legítimo que tome tais liberdades de forma a torná-lo acessível a quem só pretende desfrutar de duas horas de distracção no cinema.

Já não poderá aplicar-se a mesma benevolência a A chegada das trevas, que, sendo um livro de divulgação histórica, não deveria ter um parti pris anti-cristão nem apresentar como indiscutíveis e reais eventos sobre as quais existem versões divergentes ou que chegaram ao nosso conhecimento através de fontes dúbias e relatos fantasiosos. Ao enviesamento anti-cristão e ao sacrifício da complexidade histórica em favor de uma narrativa simplista soma-se o pouco talento de Nixey para a escrita de livros: A chegada das trevas está frouxamente estruturado e está redigido num estilo farfalhudo e sensacionalista. Nixey tem tão escassas aptidões comunicacionais (ou redigiu o livro tão apressadamente) que, numa nota na pg. 100, consegue gastar uma dúzia de linhas a descrever as circunstâncias da morte de Plínio o Velho, sem que transmita a informação crucial de que este pereceu na erupção do Vesúvio.

A ascensão do cristianismo, trazendo uma componente fanática e monomaníaca a um mundo em que a religião fora encarada, até então, com apreciável margem de tolerância e elasticidade, e o apagamento parcial da cultura clássica que daí resultou, não são, ao contrário do que proclama a contracapa, uma “história largamente desconhecida”, mas são um tema fascinante, que proporcionaria uma obra de divulgação histórica aliciante, desde que elaborada com isenção e rigor intelectual.