“É uma conta fácil de fazer: toco quase todas as semanas aqui, são 50 semanas por ano, vezes 20”. Rui Vargas recorre à aritmética mais elementar para explicar que já passou música no Lux mais de mil vezes. Confere. Ele que, desde o primeiro dia, mexe os cordelinhos da programação musical da melhor discoteca do país. Pedir-lhe para contar a história dela é, aliás, pô-lo a escrever um capítulo inteiro (no mínimo) da próprio biografia. Foi lá que, sem hesitar, quis conversar com o Observador, mesmo em plena luz do dia.

Sábado, primeiro de setembro, é dia de festa. O Lux aproxima-se dos 20 anos (a data é assinalada dentro de, mais ou menos, um mês), Rui já soma 31 como DJ e como homem da rádio e 52 de vida no próximo domingo. Depois de tudo misturado, não se espera nada abaixo de uma noite de arromba. O anfitrião promete dez horas de música, sempre no leme. Pelos pratos, ao sabor do improviso, vão passar dez convidados, amigos de longa data que partilham o mesmo gosto, o de dar a descobrir discos. Belita, André Cascais, Gustavo, Henrique, Magazino, Michelle Tabuchi, Pink Boy, Twofold, Pedro Ramos e Zé Salvador — “É este o 11, dez mais eu. Já dá uma equipa de futebol”.

O DJ, que começou a passar os primeiros discos no Frágil, no Bairro Alto, não gosta de ser o centro das atenções. Mas desta vez, lá terá de ser. Lisboeta de gema, conseguiu vencer a timidez, bem como os decorrentes constrangimentos sociais, pela via da rádio. Antes disso, só mesmo a obsessão pela música, pelos discos, pelos concertos e pelas emissões gravadas em cassetes. Em boa hora desistiu do curso de engenharia mecânica. Há oito anos que mantém o programa “Música com Pés e Cabeça”, na Antena 3 e parece ter apetite para outros tantos. Afinal, “a rádio pode fazer-se até ao fim”. E não somos nós a dizer, é ele.

Este cumprir de agenda no Lux não te esgota?

Aqui, nunca tive essa sensação. Nós, equipa do Lux, encontramos sempre forma de nos motivarmos e reinventarmos e isso, para um residente que toca todas as semanas, é uma condição necessária. Se estás no mesmo sítio com o teu público, que vai variando mas que não deixa de ser o teu público, e não te sabes reinventar, surpreender os outros e a ti próprio, que é disso também que se trata, se não sabes passar essa sensação para as pessoas, acabas por estagnar e cansas-te. Aí sim, perdes a motivação. Não quer dizer que não tenha tido fases menos boas, em que a música que ia saindo não tinham tanto a ver com a minha sensibilidade musical, mas foi mais um motivo para arregaçar as mangas, para encontrar forma de adequar a minha estética e a minha forma de estar no mundo dos discos ao que se está a passar. Tive alturas mais difíceis, em que o house estagnou, tornou-se aborrecido e previsível, e veio o electro e uma atitude mais rock’n’roll aos quais tive mais dificuldade em ajustar-me.

▲ Yorn Sound System, 2001 © Fotografia cedida por Rui Vargas

Fotografia cedida por Rui Vargas

Era só desajustamento ou as pessoas já não queriam ouvir o que tocavas?

Era um pouco isso. As pessoas estavam desinteressadas, muito por culpa do universo musical que trabalhava. Houve uma estagnação, as pessoas queriam, como é normal, algo fresco e que as arrebitasse. Surgiu um som que não sentia, mas que aprendi a trabalhar. O que também é uma característica intrínseca do house — é muito permeável a influências, não é um som só. A partir do disco, foi absorvendo todos os géneros de música, é um organismo vivo, um mutante que vai sobrevivendo e aprendendo. Acompanho o house desde o princípio, desde que comecei a pôr música, em 1988, altura em que chegavam os primeiros discos de house a Lisboa. Desde essa altura, já diagnosticaram a morte do house variadíssimas vezes, quando apareceu o drum and bass e depois com o electro e outras tendências. O certo é que o house reinventa-se sempre, cruza-se com outras coisas e reaparece, às vezes mais forte do que nunca, outras vezes mais underground, mas consegue renovar-se.

Quando é que tiveste essa dificuldade e como é que conseguiste dar a volta?

Se calhar não foi notório para as pessoas, se calhar só para quem me conheciam melhor, mas terá sido em 2004, 2005… por aí. Peguei novamente no que estava a acontecer e tentei encaixá-lo na matriz house, onde estou mais habituado a trabalhar. Consegui tornar aquilo em algo que me permitiu transpor uma energia nova para a pista. Soube tirar o melhor daquilo para mim cruzando músicas e influências.

Houve aí uma reinvenção?

Acho que essa reinvenção é o segredo para estar aqui a tocar, 31 anos depois. Acho que há uma linha condutora que une todas as minhas fases, mas o que sou como DJ agora é bastante diferente do que era há cinco anos, há dez, há 15… O que é normal. Todos evoluímos, todos nós, DJs e melómanos, estamos sujeitos a descobertas novas, sejam elas de produção atual ou pérolas esquecidas, como agora está tão em voga, andarmos no digging à procura de coisas inacreditáveis do leste da Europa, coisas que na altura eram inacessíveis aqui. Essa busca constante, esse quest for the perfect beat faz parte do que fazemos e acaba por resultar numa reinvenção permanente. A menos que sejas um DJ mais quadrado, sem desprimor, mais formatado a um estilo. Agora, ouvi sempre muita música, muita música diferente, não porque queria ser disc jockey, mas porque consumia música de uma forma quase doentia e tentei fazer qualquer coisas com aquilo que ouvia. E habituei-me, também porque ouvia muita rádio, a levar essa ânsia e curiosidade em ouvir muita coisa para a cabine de DJ. Estou tão à vontade a tocar num bar para 100 pessoas, uma coisa mais quebrada, mais freestyle, como — menos à vontade, mas já fui capaz — em festivais para 10.000 pessoas, uma coisa mais linear, mais musculada, mais intensa. E gosto do desafio. No fim do verão, a minha sala de discos fica caótica. Posso ter três ou quatro gigs numa semana e não repito uma mala de discos. Portanto, chego, tiro os discos, o set a seguir é completamente diferente, vou mudar a mala toda e, às vezes, em três noites seguidas, só repito um ou dois discos. Isso é frequente.

Quantos discos há nessa sala?

Nessa sala, talvez tenha metade da minha coleção. Não conto os discos há anos, mas fazendo contas a metro diria que tenho para aí 20.000 discos no total.

▲ © André Carrilho/Observador

André Carrilho/Observador

Como é que começou a tua relação com a música?

As coisas eram muito diferentes há 30 anos, por vários motivos. Para já, não havia acesso a música em Portugal — eram poucas as lojas e estamos a falar de um mundo pré internet. Quem gostava de música ouvia rádio e, nos anos 80, a que tínhamos era muito boa. Tive um grande guru que transformou a cabeça de muita gente e que nos motivou a querer algo diferente e a ter curiosidade pela música: o António Sérgio. Fez o “Som da Frente”, o “Rolls Rock”, um sem número de programas que ouvia quase religiosamente. Havia programas de disco sound na Rádio Comercial à hora de almoço, que era um bocado estranho, e de música negra, funk e não sei quê, que também gostava de ouvir. Havia bons programas de pop. Estava sempre à espera de músicas para gravá-las em cassetes, isto sem nunca pensar sequer… Aliás, ainda nem tinha idade para ir a uma discoteca, fui pela primeira vez quando tinha para aí 16 anos, com o meu irmão mais velho. Nunca pensei fazer isto, aconteceu. Já fazia programas de rádio em casa, de uma forma absolutamente primitiva. Mas também não pensava que ia conseguir fazer rádio, devido à minha timidez. Era assim um bocado bicho do mato, um puto um pouco social com alguns amigos, mas poucos. Era muito introvertido, tinha dificuldade em expressar-me. Na escola, era um envergonhado, ficava sempre cá atrás escondido à espera que não me chamassem para o quadro, porque quando ia ficava corado e com vergonha. Achava que aquilo de fazer rádio ia ser uma coisa muito complicada para mim, apesar de ser um desejo secreto.

Cresceste em Lisboa?

Cresci em Lisboa, sempre em Campo de Ourique. Depois, envolvi-me com um grupo de amigos, quando já tinha uns 17 ou 18 anos, que eram tão ou mais melómanos do que eu. Pensava que estava um bocado sozinho, mas encontrei esta gente que tinha bandas e que também vivia a música de uma forma completamente obsessiva. Íamos ao Rock Rendez-Vous todas as semanas ver concertos, bandas que vinham cá. Já tinha esse hábito, o meu irmão levava-me. Vi os Clash quando tinha para aí 15 anos, os Ramones e uma data de bandas incríveis na altura. Mas foi deste núcleo que saíram várias bandas da altura, a principal foi os Pop Dell’Arte, que ainda continua aí a dar cartas. Comecei a viver a música de uma forma diferente porque estava em comunidade. Dantes, era uma coisa absolutamente individual, o meu quatro era o meu universo, mas a partir deste convívio tinha essa necessidade permanente de mostrar os discos que comprava e que eles tinham de conhecer. Para mim, ser DJ ainda é isso e não estar no foco da atenção. Aliás, por isso é que nesta festa, que faço pela segunda vez no Lux, levo a cabine para o meio da pista, para passar o mais despercebido possível naquela sala grande. À distância não me vês e isso é uma sensação muito confortável para mim. No fundo, continuo a gostar imenso de tocar música alto para os meus amigos, dar-lhes música a descobrir sem chatear os vizinhos nem os pais. Como todos, tive esses episódios, se bem que, em casa, até sou um vizinho pacato. Mas sim, ser DJ nasceu dessa vontade de partilhar música com amigos. Lembro-me que, antes disso, saía e achava que aquela música não me convencia ou, se me convencia, começava logo a pensar no que ficava ali bem. Há muitos anos que já não ouço música da mesma forma que as pessoas ouvem, apenas como fruição. Estou a ouvir e estou a pensar no que posso fazer com ela, se posso usá-la na rádio, se posso pô-la num DJ set e no que vem a seguir e no que não vem. De vez em quando, tal como gostava de poder chegar a Lisboa pela primeira vez, também adorava ouvir Marvin Gaye pela primeira vez, com ouvidos virgens. Mas pronto, isso só seria possível com uma lobotomia.

Lembras-te da primeira vez que puseste música?

De certeza que foi no Frágil com o Zé Pedro [Zé Pedro Moura, DJ e músico]. Foi essa a minha porta de acesso à cabine. Já éramos amigos, o Zé Pedro era um dos tais amigos de Campo de Ourique. Ele começou a pôr música no Frágil e eu já tinha tentado entrar no Frágil sem sucesso, várias vezes. Era o sítio onde tocava melhor música no Bairro Alto.

Porque é que não entravas?

A seleção era difícil e eu era um puto, apenas mais um puto. Tinha tentado duas vezes e tinha levado com a frase de sempre: “É só para clientes habituais”. O Zé Pedro foi a chave para entrar no maravilhoso mundo do Frágil. Ele começou a pôr música, comecei a levar-lhe discos para ele tocar — lá está, sempre a mesma razão do “tens que mostrar isto às pessoas”. Comecei a pôr discos com ele, por brincadeira, e foi assim durante dois ou três anos. Era uma coisa tecnicamente desastrada, sem grandes preocupações, não havia aquela coisa de misturar os discos certinhos e não sei quê. Passar música nessa altura era passar discos. Era pôr uma pista a mexer sim, mas não com passagens como fazemos agora. Tocávamos todos os géneros de música — rock, os primeiros discos de house e de techno, tocávamos hip hop, tocávamos dub. Numa hora corríamos isto. Em meia hora podíamos passar por seis géneros musicais. Podias fazer três discos de hip hop seguidos, mas depois passavas dub, depois The Clash, depois The B-52’s, a seguir Devo… Esta seleção que podia perfeitamente ter acontecido no Frágil. Depois, Inner City, Bomb the Bass e… back again. Não diria que era uma jukebox, porque isso é uma coisa sem lógica (alguns DJs são jukeboxes), mas era tentar encontrar um flow na pista de dança através de música completamente díspar.

Nessa altura, o que se dançava era generalizado ou havia circuitos?

O Bairro Alto era uma ilha, por todos os motivos. Era uma ilha que acolhia os náufragos, os misfits, as pessoas que pensavam diferente, um pensamento que agora podemos dizer moderno, mais cosmopolita, com preocupações artísticas diferentes, com uma forma de estar diferente. Eram pessoas que, durante o dia, se escondiam da sociedade por diversos e que assumiam a sua verdadeira identidade à noite. Assumiam quem eram, tinham as conversas que queriam e conseguiam encontrar pessoas igualmente desafiantes e interessantes, de outra forma era mais difícil porque estavam mais dispersas e muito mais silenciosas durante o dia. Ali, havia um porto seguro para toda a gente, tanto o Frágil como outros pequenos clubes: o Jukebox e Os Três Pastorinhos. Traziam pessoas da moda, do cinema, das artes plásticos, pessoas normais que apenas gostavam de ser desafiadas. E o Frágil não só acolhia como provocava essa interação e gerava um clima e uma energia muito excitantes e únicos. Musicalmente, havia um reflexo disso tudo. Ouvia-se música que não se ouvia em mais lado nenhum, sempre com um edge alternativo, rock muito bem escolhido, as primeiras coisas de house e techno, antes disso disco, mas com um rigor criterioso. O Jukebox tinha uma ótima seleção musical também, os Pastorinhos numa onda mais disco, mais alegre, mais música negra. Mas não havia um som dominante. Não frequentava muito as outras discotecas, era um bicho do Bairro Alto.

▲ Parada Glam em Lisboa, 2000 © Fotografia cedida por Rui Vargas

Fotografia cedida por Rui Vargas

Também encontraste lá a tua identidade?

Encontrei a minha família. Saía quase todas as noites, porque também comecei a fazer rádio à noite. Saía da rádio e ia, sem encontro marcado — não havia telemóveis, não era preciso –, sem saber quem ia encontrar, mas saía todos os dias para o Frágil ou para os Pastorinhos porque sabia que ia encontrar gente conhecida e se não encontrasse gente conhecida ia conhecer pessoas novas.

Começaste a fazer rádio onde?

Comecei na Rádio Universidade Tejo, numa altura em que havia alguma liberdade para haver rádios piratas. Foram dois ou três anos. Funcionava na faculdade onde estava a estudar, o Técnico, mas era uma rádio que transmitia para toda a Lisboa e de onde saíram grandes profissionais da comunicação social que ainda aí estão. Comecei por brincadeira como técnico de som, depois fui convidado para começar a participar na realização e, passado um ano, fui fazer testes a uma rádio profissional, à Correio da Manhã Rádio, onde comecei a fazer madrugadas. Fiquei a fazer o programa da meia-noite às duas durante um ou dois anos. depois, fui para a Rádio Comercial onde fiquei a fazer da uma às três da manhã e onde herdei o horário do António Sérgio, o meu guru. Depois, Vox, que foi o período mais importante que tive na rádio, pelo menos, foi o mais marcante. Tinha um programa que era o “Casa, Bateria e Baixo”, ao fim da tarde, das seis às nove, com música diferente todos os dias, era um trabalho muito intenso. Criei ali uma cumplicidade diferente com os ouvintes. Depois da Vox fui para a Oxigénio. Da Oxigénio fui para a Antena 3, onde estou até hoje. Estou lá há oito ou nove anos, a fazer o “Música com Pés e Cabeça”.

Voltando à época em que saías todas as noites, foi um período em que desabrochaste?

Sim. Acho que esse desabrochar começa com o tal núcleo de amigos. Querer fazer rádio obrigou-me a trabalhar a minha timidez extrema e a vencê-la e sim, esse período, meados e final dos anos 80, foi um período de descoberta do que queria e podia fazer com a minha vida, mas sobretudo no que não queria. Aí, ter conhecido o Manuel Reis, o Frágil e todas aquelas pessoas teve um papel determinante. Até aí, nunca me tinha visto a ser um profissional da noite. Gostava de sair à noite, gostava de música, mas nunca me tinha visto a ser um DJ encartado, vá. Ainda hoje, tenho alguma dificuldade em dizer qual é a minha profissão. Não gosto de dizer que sou DJ. Mas foi essa convivência que me fez estar aqui e desviar do curso que estava a seguir. Estava no Técnico para ser engenheiro, imagina. Fui até ao terceiro ano de engenharia mecânica e ainda não houve um dia em que me tivesse arrependido abandonar o curso abraçar a música. É a única coisa que sei fazer, como costumo dizer. É que nem sei tocar um instrumento. A única coisa que sei fazer é ouvir, selecionar e apresentar a música, acho que é isso que faço.

Quando é que deixaste de ser o miúdo que passava uns discos no Frágil à boleia do Zé Pedro para teres um nome que valia por si?

Foi a progressão normal das coisas. Nessa altura, não havia DJs convidados. Havia os residentes, as pessoas saíam à noite, não sabiam quem é que estava a pôr música, iam ao Frágil, ponto. Não iam ao Frágil por estar lá o Zé Pedro, o Nanau ou o Rui, isso não interessava. No início dos anos 90, começa a dar-se essa mudança, começa a haver as primeiras raves em Xabregas, as grandes raves em castelos, as festas da Kaos do António Cunha, começam a trazer DJs estrangeiros, começa de facto a haver uma circulação de DJs e aí começo também a ser convidado. Fiz parte das primeiras festas de Xabregas, as primeiras raves clandestinas, no armazém de um amigo meu fotógrafo, o João Silveira Ramos. Havia alguma contingência nos horários noturnos e aquilo foi uma forma de contornar isso. Não havia licenças, eram festas ilegais, até a polícia chegar. Pusemos som e muito poucas luzes num armazém esconso e a cair aos bocado e, de repente, tínhamos centenas de pessoas e o armazém estava a abarrotar. Isto foi para aí em 1990 ou 1991. Em paralelo, houve as grandes raves dos anos 90, impulsionadas pela Kaos. Fui começando lentamente, também porque comecei a trabalhar com um agente, o Paulo Nery, com quem trabalhei durante uns 25 anos. Começaram a contratar-me para tocar aqui e ali, no Pacha, no Norte, em raves, etc… Mas sem me levar muito a sério. A minha coisa era a rádio. Ser DJ era uma coisa de fim de semana. Ia divertir-me, tocar uns discos e ganhar uns trocos. As coisas foram correndo bem, as pessoas foram gostando do que fazia e fui sendo cada vez mais solicitado. Tornei-me residente do Frágil, ainda em 1990, e era lá que, semanalmente, tinha o meu laboratório. O mundo à minha volta é que mudou, ou seja, a atenção para o DJ e o estrelato em torno da figura é que aumentou. Não fui à procura dele, aconteceu naturalmente. No Frágil, para quem não sabe, a cabine devia ter dois metros quadrados e ficava a um canto do bar, num ponto elevado e muito escuro. Era praticamente invisível. De repente, estás no castelo de Montemor ou no castelo de Santa Maria da Feira, com não sei quantas mil pessoas, num palco com luzes, como se fosses uma estrela pop. Alguém me disse e com alguma piada que o sucesso do DJ dos anos 90 é a vingança daquele nerd dos discos com incapacidade de socializar que se refugiava nos pratos e nas festas do liceu.

Sentiste-te vingado?

Nunca pensei nisso. Lá está, continuo a sentir que, muitas vezes, o sucesso e a atenção dada ao DJ são desproporcionados. Continuo a tocar em festivais, felizmente — no Neopop, no Boom, no Forte, no Sudoeste durante 17 anos –, mas a forma como as pessoas estão num festival ou numa pista de dança atualmente não está de acordo com os meus princípios. As pessoas estão a olhar para o DJ, para um palco, quando deviam estar a dançar umas com as outras, a namorar e engatar. E estão, regra geral, de costas umas para as outras, todas de frente para o DJ, que não faz ali muita coisa, de facto. Tem dois pratos, quer dizer. Sentia isso naquelas músicas com pausas. Tens 5.000 pessoas a olhar para ti e só te apetece pegar numas bolas e fazer malabarismo ou cuspir fogo, porque não tens nada para fazer. Às vezes, ainda me sinto um pouco awkward em palco. Entretanto, o DJ tomou o lugar das grandes estrelas pop nos grandes festivais em todo o mundo. Se vi no Sudoeste o Beck, a PJ Harvey, Massive Attack, Portishead, Underworld, Chemical Brothers, agora os slots são do David Guetta, do Avicii, do Hardwell. Nesse caso então, acho triste e estranho. Os festivais só de música eletrónica foram uma subcultura que cresceu e que agora é mainstream. E acho que a cultura dos festivais de música eletrónica ainda vai rolar durante uns bons anos e para quem vem de onde eu vim é estranho. É fixe porque ajudei, eu e todos os que estão na génese, a que isto acontecesse, mas é estranho.

▲ © André Carrilho/Observador

ANDRÉ CARRILHO/OBSERVADOR

Anos 90, festas, raves… Quem eram os teus pares nessa altura?

O Tó Ricciardi era a pessoa com quem mais tocava, tínhamos grande cumplicidade musical e uma amizade também. O Vibe. Esteticamente, éramos bastante diferentes — na altura, ele tinha um som mais duro, eu tinha um som mais soulful, mais americano, mais happy, tinha a ver com a música que tocava no Frágil. O Frank Morello. Os meus companheiros do Frágil: a Yen, o Zé Pedro, sobretudo esses dois… A Belita, o Luís Leite e, numa onda mais techno, o Jiggy.

O teu trabalho é completamente dependente da música, mas a nível pessoal, houve momentos em que dependeste de um determinado disco, de um determinado intérprete?

De uma determinada editora, quase. Em meados dos anos 90, tive um boost no meu percurso pelos discos que arranjava da Tribal America, a melhor editora de house na altura. Foi a editora que lançou os Underground Sound of Lisbon lá fora. Eu e o dono da editora, o Rob Di Stefano, ficámos muito amigos. Ele fazia-me chegar em primeira mão os discos da editora e, na época, não havia outra que se lhe equiparasse. Tinham lá os Dip Dish, o Danny Tenaglia, o Eric Kupper. O Vibe também tinha, mas havia pouca gente. Tenho saudades desse tempo em que os discos eram raros, eram preciosos. Havia um DJ que tinha aquele disco que mais ninguém tinha e toda a gente queria saber o que era e ia consecutivamente às noites dele porque tinha aquele som. Agora, com o Shazaam, acabou-se o segredo, na hora. Isso tem um lado fixe, democratizou o acesso á música, claro, mas aquela coisa de passar meses à procura de um disco sem saber o que era, essa febre perdeu-se e tenho saudades disso. Havia discos que distinguiam o som de um DJ. Agora já é mais difícil, a menos que o DJ seja o próprio produtor.

Um DJ pode dar-se ao luxo de se apaixonar por um disco e de ouvi-lo em loop?

Ouvi-lo ou tocá-lo? Tinha muito esse hábito. Em sets longos — aqui no Lux às vezes toco seis horas –, quando apanhava um disco novo de que gostava mesmo muito, tocava-o três vezes na mesma noite. É uma prática que agora não se ouve muito, não vejo ninguém a fazer isso, mas era uma prática que alguns DJs tinham, sobretudo os americanos. Chamavam a isso “break the record“. A primeira estranha-se, a segunda deixa algumas dúvidas, à terceira, no final da noite, já estava toda a gente “uau, isto é incrível”. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, com os Underground Sound of Lisbon, quando o Junior Vasquez pegou no disco e fez do dele um sucesso global, ao tocá-lo consecutivamente nas sessões dele de 12 horas que fazia. Era forma de tornar um disco de que ele gosta num sucesso. No meu caso, não pretendo tornar o disco num sucesso, mas pretendo mostrar às pessoas que adoro aquele disco.

No início da conversa, referiste uma motivação partilhada por todos os que trabalham no Lux. Essa motivação vem da equipa, vem da aura do espaço, vem do mentor, que sempre foi uma figura proeminente?

Vem de uma cultura que nos foi passada pelo Manel, sem dúvida. Uma cultura de permanente inquietação, de permanente insatisfação, de permanente busca pelo melhor, fazer melhor, fazer diferente, diferente da última vez, diferente de todos, focarmo-nos em nós. E com absoluta confiança uns nos outros e nas capacidades uns dos outros. Um dos segredos do Lux é, naturalmente, o facto de grande parte da equipa trabalhar junta há 20 anos. Outra parte há mais. Eu e o Paulo Bento, por exemplo, conhecemo-nos há quase 30 anos. Já não é preciso dizer muito uns aos outros, já nos conhecemos muito bem e estamos com esse ADN bem impregnado de exigência, não só com o nosso próprio trabalho mas também, com o dos outros e não existem grandes barreiras nessa comunicação. E essa vontade sempre de trazer mais gente, de surpreender as pessoas, trazer mais pessoas a trabalhar connosco, artistas de todas as áreas, o maior número de cúmplices possível e de querermos continuar a provocar a cidade, a derrubar tabus. As pessoas sentem-se bem aqui, sentem-se livres e seguras. E queremos continuar a levar a tocha, enquanto nos for possível e nos der gozo.

Assististe ao nascimento desta casa.

Assisti ao nascimento desta casa. Vim cá em 1997, um ano antes de abrir, quando o Manel viu isto tudo pela primeira vez. Vim cá logo a seguir e fui participando e vendo o Lux. Assisti ao processo todo. Estávamos no Frágil, o Frágil já estava pequeno de mais, o Manel queria aproximar-se do rio e viemos ver este armazém. Ficámos logo apaixonados pelo edifício e pelo seu potencial.

▲ No festival Boom, em 2016 © Fotografia cedida por Rui Vargas

Fotografia cedida por Rui Vargas

E foste uma voz ativa na construção do Lux?

Na parte que me diz mais respeito, na parte técnica e de programação musical. Fiquei como diretor musical desde o princípio. Constitui a equipa de residentes, fui fazendo a programação e fui dialogando com o pessoal que foi construindo o som. E o Manel dialogava muito com os colaboradores, sobre o que íamos fazer nas festas, os décors… Era sempre uma conversa, uma discussão, orgulho-me de fazer parte disto desde o ano -1.

Estiveste cá na primeira noite?

Claro. Nos primeiros anos então, estava cá todas as noites. E o Lux abria de terça a domingo. O bar à terça e à quarta, quinta, sexta e sábado, abriam os dois pisos e, domingo, abria à tarde. Os primeiros anos foram muito intensos. O primeiro não foi extraordinário, isto era um sítio muito grande, uma proposta muito diferente, mesmo para nós. Passar de uma sala como o Frágil, que já dominávamos de trás para a frente e de frente para trás há muitos anos, para uma coisa deste quilate exigiu algum período de ajustamento, de afinação. As pessoas foram-se aproximando e aqui estamos 20 anos depois.

Há um pré e um pós Lux na tua vida?

É um farol na minha vida. E no timeline está bem marcado o que é o Rui antes e o que é o Rui depois do Lux. E a importância que o Lux tem na minha vida, o peso que tem nas minhas 24 horas.

Falas mesmo sem ser no campo profissional, a nível pessoal?

Algumas das minhas namoradas… As mais longas relações que tive foram com pessoas que conheci aqui. Amizades imensas, já para não falar dos meus colegas, da nossa equipa, que somos quase uma família. Pode-se dizer que a minha vida irradia daqui para muitos outros sítios.

Sempre estiveste muito ancorado em Portugal. Lamentas não te teres internacionalizado mais?

Foi uma escolha, por causa do Lux, que exigia a minha presença aqui de uma forma muito constante. Por outro lado, nunca consegui deixar de fazer rádio. Também me tomou muito tempo e é uma parte muito importante do meu equilíbrio. Porque, se fosse só noite — Lux, noites, tocar em festas, festivais –, acho que ficaria com uma vida um bocado desequilibrada. A rádio obriga-me a ter outro peso na balança. Se aqui estou rodeado de pessoas, confusão, barulho e fumo, na rádio estou num estúdio, fechado, de microfone, a imaginar que tenho alguém a ouvir-me, sem saber se está ou não — é o exercício completamente contrário. Sim, é completamente essencial para mim também, para quem sou, para o meu bem estar, para a minha saúde.

Não te arrependes?

Zero. Não me arrependi um segundo de ter deixado o Instituo Superior Técnico. Apesar de não ter feito uma carreira internacional, conheci muitos países a tocar, viajei bastante, levei os meus discos a muitos sítios. México, Brasil, EUA, Angola, Moçambique, nunca toquei na Ásia. Na Europa quase toda, vim da Finlândia há duas semanas. E conheci Portugal de lés a lés por causa dos discos. Conhecia muito pouco Portugal e graças à minha música, consegui conhecer muita gente, tenho muitos amigos por esse mundo fora por causa dos discos.

Aqui no Lux tens muitas oportunidades para ir para a pista dançar?

Essa é outra coisa boa de ter este trabalho. Consigo ouvir muitos dos meus DJs preferidos e estar na pista. A resposta é sim, mas gostaria de o fazer de uma forma mais incógnita. Gosto de estar ali com este sistema de som, mas gostava que houvesse menos distrações. Acho que as pessoas falam demasiado na pista de dança, acho que usam demasiado o telefone e isso às vezes distrai-me e incomoda-me e não estou numa pista como gostaria de estar.

Pista de cima ou pista lá de baixo?

Pista de baixo, é a menina dos meus olhos, mas gosto cada vez mais de tocar aqui em cima no bar, sobretudo desde que há esta configuração de cabine, em que estou mais perto das pessoas, não estou num pedestal, num altar, é muito mais cúmplice, é muito mais quente. Isso reflete-se naturalmente na música.

Não achas que já devias ter uma página na Wikipedia?

Nunca pensei nisso. Como é que isso se faz? É alguém que tem de fazer, não é?

Mas com 30 anos de carreira…

Quando começar a tocar menos pode ser que encontre alguém para fazer isso. E 30 anos… Custa-me a crer. Lembro-me que dei uma entrevista quando estava a pôr música há uns cinco anos. Deve ter sido em 90 e poucos. Lembro-me de ter dito algo arrogante e parvo como “não acredito em DJs que tenham mais de 30 anos”, ou qualquer coisa do género. É claro que foi uma coisa parva de se dizer, mas era naquilo que acreditava, que era uma coisa de juventude, que era difícil manter o edge. Como diz o James Murphy: “I’m loosing my edge”. Seria difícil manter o “edge” passados alguns anos. Não digo isto para defesa própria, mas os meus DJs preferidos estão todos acima dos quarentas e muitos e acho que são diferentes. Para se ser mestre são precisos anos de experiência. Os melhores arquitetos, os grandes médicos… enfim, a mestria requer anos e anos.

Já te consideras um mestre?

Não digo isso. Não me ponho nesse patamar. Comecei a falar disto porque estava a falar dos meus DJs favoritos. Um DJ pode ser um mero passa discos, mas também pode ser um artista que muda a vida das pessoas ou, pelo menos, a perceção que as têm do que é música e do que é uma experiência sonora. E entre esses dois pontos existe um leque gigante de possibilidades. Nem todos os DJs o são. Quando comecei tocava discos, um a seguir ao outro, não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é: com os discos que se tem, com a matéria-prima que se tem, conseguir provocar uma experiência catártica ou de transcendência na pista.

A expressão “a noite já não é o que era” faz algum sentido?

A noite não é o que era mas continua a ser o meu dia. Continuo a gostar muito de viver a noite. Mas não é o que era no sentido em que vivi tempos em que tudo era fresco, em que a música era absolutamente nova. Ouvir um disco de house ou de techno em 1988 era uma coisa estranha, alienígena quase, era uma repetição monocórdica que saía completamente dos cânones e isso era estranho, era uma coisa altamente vanguardista, edgy. Agora, é música que se ouve nas lojas, em todo o lado. A música era fresca, as drogas eram frescas e eram novas. O que se vivia numa pista, o sentimento de estar a viver uma coisa que se achava irrepetível, nova, esse sentimento, essa frescura, essa efervescência perdeu-se, porque já foi muito repetida. As pessoas dantes saíam com outros intuitos, agora toda a gente sai por rotina, quase.

É menos especial?

Continuamos a trabalhar para que continue a ser especial, ou para provocar momentos especiais. Não é especial no quotidiano. É nisso que acreditamos aqui no Lux, que ainda conseguimos fazer noites especiais, que conseguimos fazer noites e momentos que provocam arrepio.

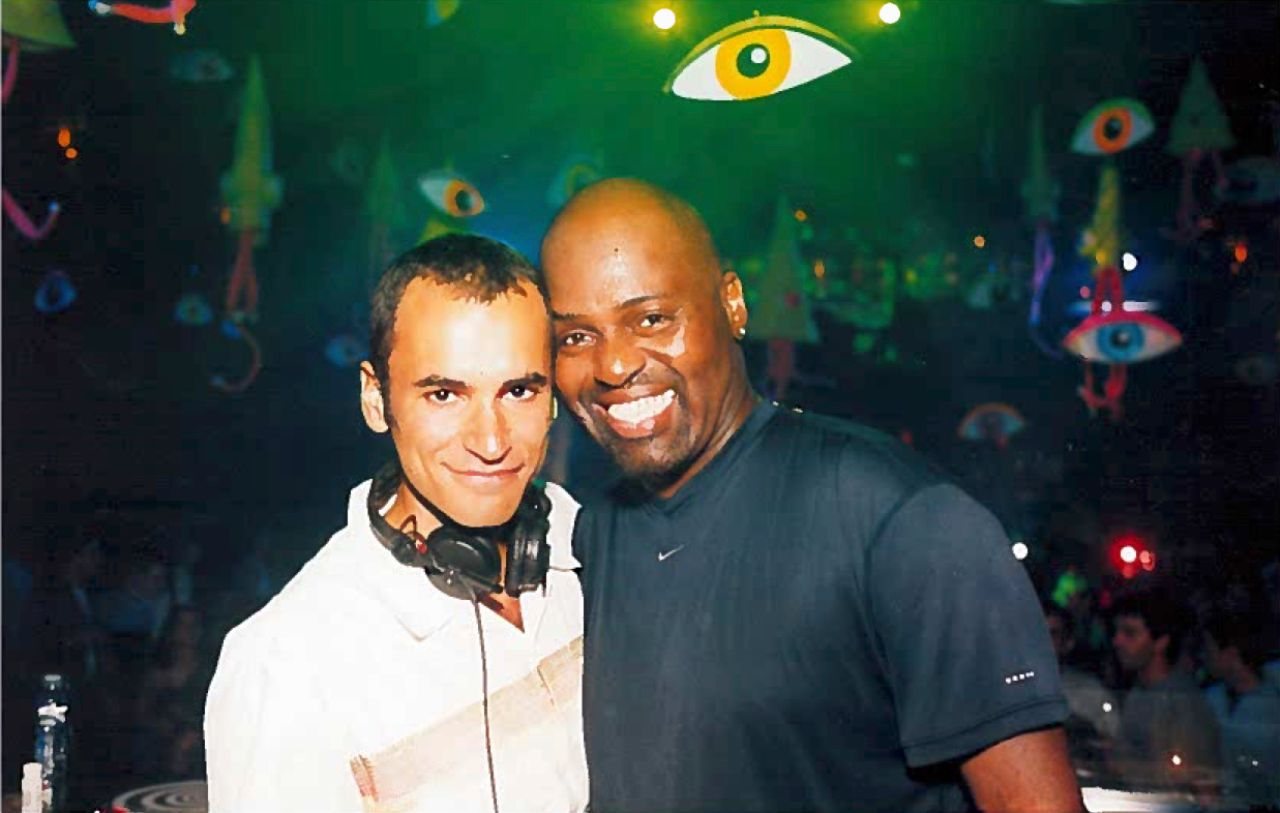

▲ Vaticano Club com o DJ Frankie Knuckles, 1999 © Fotografia cedida por Rui Vargas

Fotografia cedida por Rui Vargas

Como é que consegues não cair na tentação do saudosismo?

Mantendo-me apaixonado por aquilo que faço, pela música que vai saindo, mas sobretudo pelo que faço. Por continuar a convencer as pessoas e a contagiá-las com esta música. Provocá-las. O ideal de um DJ set não é passar as músicas, pôr a pista toda com os braços no ar com os discos que são previsíveis. É mostrar música às pessoas, música que as pessoas achavam que não gostavam e que, quando chegam a casa, pensam: “Eu não gostava daquele disco, mas a forma como ele o tocou fez com que soasse completamente diferente”. É arriscar, é desafiar as pessoas, convencê-las, levá-las a sítios onde elas nunca foram. Fazê-las gostar de coisas que à partida achariam improváveis.

A pergunta que será sempre feita a quem trabalha na noite: o que é que fazes durante o dia?

Tenho uma filha que me ocupa bastante tempo, tem oito anos e também é fanática por música e por dança. O único desporto que faço é ténis, adoro jogar ténis. E depois as coisas normais: jantar fora, ir ao cinema, praia, vida pacata. Viajar, sempre que posso.

E dormir?

Não tanto quanto gostaria. Acertar sonos, esse é o desafio semanal. Parece que ando sempre de Los Angeles para Lisboa. Por exemplo, saio do Lux no domingo às oito e meia da manhã. Muitas vezes, segunda às oito, estou a deixar a minha filha na escola. Em 24 horas tenho que fazer a mudança do ciclo circadiano e isso às vezes é difícil.

A reforma é uma coisa que faz sentido para ti?

Não a concebo ainda. Naturalmente, não vou levar o meu corpo aos limites como às vezes levo — agora vou tocar dez horas nesta minha festa. Muitas vezes faço gigs com viagens longas, a dormir mal, submetido a intensidades enormes de som, de fumo, de álcool. É claro que não posso fazê-lo ao mesmo ritmo mas ainda estou longe de encostar à boxe. E depois tenho também a rádio que é uma reta ainda muito longa e sem fim à vista.

Mais longa que esta?

Penso que sim. Penso que a rádio pode fazer-se até ao fim.