Um dia, quando tudo se perder e o ano de 1978 for apenas mais um instante anónimo afogado nos milénios, ninguém certamente recordará que foi o ano em que Portugal viu morrer três dos seus maiores poetas num intervalo de poucos meses: Vitorino Nemésio, Jorge de Sena e depois Ruy Belo. Foi há 45 anos. Os mesmos 45 que teria o poeta nesse tempo detergente de onde partiu. Era mais um verão quente com o país mergulhado num caos político e económico e o desaparecimento de dois homens de palavra(s) passou quase despercebido.

Para o homem novo que se queria nascido do 25 de Abril, Nemésio era apenas um velho e os outros apenas dois desempregados, doentes, com demasiado currículo, demasiado talento, demasiado vorazes para um país que deixava séculos de silêncio servil para votar de mão no ar toda e qualquer decisão. E se todas as revoluções deixam inevitavelmente um rasto gente injustiçada, estes poetas são dois exemplos disso, pois tanto Belo como Sena se bateram por um Portugal democrático, assinaram documentos perigosos, escreveram poemas e textos insubmissos. Apesar de tudo, dos três nomes, Ruy Belo parece ser o que tem continuado a fazer caminho pelas novas gerações, embora não tão largo quanto a sua obra merece.

Toda a Terra, livro de 1996, foi reeditado este ano com prefácio do ensaísta Luís Adriano Carlos, na Assírio & Alvim. A ambos foi recusado lecionar na Faculdade de Letras, de Lisboa, isto apesar de serem, à data, poetas e ensaístas reconhecidos, doutorados, com trabalho em universidades internacionais. Mas aqui não havia lugar para eles e, a avaliar pelas honras mornas que o país lhes dispensa hoje, quer no centenário de Sena, em 2019, quer nos 90 anos de Belo, este ano, temos a certeza que continua a não haver. Não fora a pequena exposição organizada pela família na Biblioteca Nacional e a reedição do livro Toda a Terra, de 1976, pela Assírio & Alvim, e esta data passaria totalmente incógnita.

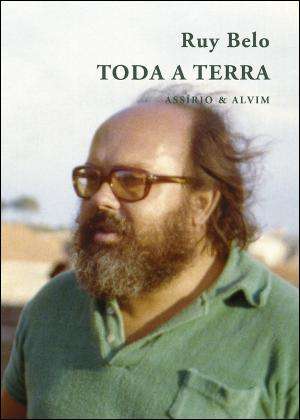

A capa de “Toda a Terra”, publicado pela Assírio & Alvim

Mas isto sabemos: Ruy Belo, juntamente com Herberto Helder e Carlos de Oliveira, constituem as vozes que, na colina do instante mais alto, subiram também mais alto — e mais longe levaram a poesia portuguesa da segunda metade do século XX. Vozes que se fazem ouvir ainda hoje “com a surpresa da primeira morte”. Neste ano de 2023, Ruy Belo teria feito 90 anos e passam 45 sobre a sua morte. Os filhos doaram o espólio do poeta à Biblioteca Nacional, onde Duarte Belo, o mais velho, organizou uma pequena mas muito digna exposição. Uma exposição que, toda ela, é o canto fúnebre de um tempo em que vida de um homem deixava rastos analógicos: papelinhos com versos, folhas manuscritas, riscadas, corrigidas, rastros de pensamentos que se iam complexificando, de mãos que substituíam a palavra “deus” pela palavra “justiça”, como se pode ver num dos manuscritos nunca publicados de Belo. Rostos registados a preto e branco. Dos poetas do presente e do futuro não sobrará nenhum erro, nenhum traço feito com as mãos sobre o acaso, nenhum agora terá a marca de uma rasura, de um passo atrás, de um segundo olhar. No futuro, todas as memórias que o mundo dos vivos guardará dos mortos serão lisas como água.

Foi seguindo o fio das suas recordações de criança de Duarte Belo, fotógrafo, que retraçamos a vida do homem, do poeta que nos abriu as portas das casas, como o lugar de uma intimidade nua, frágil, ferida, uma intimidade à qual chegamos sempre atrasados pois a única intimidade real é a do homem com a morte que o espera para o grande abraço fusional. O poeta que se pôs à margem dos modernismos estafados e criou uma obra entretecida com o texto bíblico, ergueu belíssimas elegias sobre a solidão nas grandes cidades, sobre a perda de deus, condenado a chegar tarde a todos os instantes e a ter nas imagens a única alegria possível.

▲ Ruy Belo, nos anos em que estudou Direito Canónico em Roma. Foto: cortesia da família Belo

Duarte tinha apenas 10 anos quando o pai morreu e dele guarda sobretudo memórias das férias no verão e no Natal quando o pai voltava de Madrid onde, entre 72 e 77, deu aulas na Universidade Complutense. “Não era aquilo que hoje se deseja de um pai. Era um homem da sua geração, passava quase o tempo todo a escrever, a nossa educação estava ao encargo da minha mãe. A nossa vida era muito difícil a nível financeiro, era ela que segurava o barco, mas até ao fim insistiu em dar-nos sempre uma imagem do meu pai que eu acho demasiado cor-de-rosa” conta Duarte, que, sendo um artista que trabalha sobre paisagens, mapas e territórios, lembra sobretudo Ruy Belo nos momentos à beira mar, ele que acreditava que a sua condição verdadeira era a de peixe. Por isso, como se fora criatura marinha, confrontava o mar calmo ou hostil com o seu grande corpo, avançava temerário contra as ondas violentas, as correntes contrárias e como que adormecia lá longe da terra onde sonhava dissolver-se nas águas, a que chamava a sua “origem”.

“Passávamos todas as férias na praia, ora em Peniche ora em Vila do Conde, terra dos meus avós maternos. Mesmo quando ia nadar ele estava sempre a pensar em palavras. Uma vez estava a nadar com a minha mãe e de repente gritou-lhe: Maria Teresa decora este verso, e voltaram depressa para a areia para ele poder escrever antes que a memória voasse. Quando estávamos na praia de Nossa Senhora da Guia, o banheiro, mal o via, ficava logo assustado, já sabia que ele ia para longe da costa, que adormecia na água e só tinha olhos para ele. Foi esse homem, o senhor Baltazar, que o salvou num dia em que ele praticamente se afogou, foi retirado do mar em coma e quase morreu.” Desse renascimento, no dia 31 de agosto de 1971, resultou o poema Fala de Um Homem Afogado, uma elegia celebratória da morte, que como em várias outras, é um momento de regresso à infância, esse lugar anterior a todas as separações, a todas as perdas, onde todos os tempos se reconciliam e a vida ganha, enfim, redenção.

Duarte crê que no mar o pai encontrava a sua fonte vital, pois era quase sempre “um homem depressivo, tomava medicamentos, fechava-se na sala, corria os estores e ficava assim tardes e tardes na penumbra”, lembra Maria Teresa, no documentário da RTP, Ruy Belo, era uma vez. A relação com os filhos fez-se sobretudo através das palavras com que ele mediava e procurava sentido para a sua existência neste mundo. Escrevia-lhes postais de Madrid e, depois da sua morte, deixou-lhes como herança uma vasta obra poética publicada e várias caixas com “papéis”. Material que, durante anos, eles vigiaram face à degradação, protegeram dos elementos que fazem desaparecer as letras e as imagens. Este ano veio a decisão conjunta de doarem todo o espólio à Biblioteca Nacional e esperam agora que “daqui a 10 anos quando for o centenário se faça alguma coisa mais abrangente”, confessa Duarte Belo.

Como alguém que estudou profundamente a Bíblia, Ruy Belo sabia que cabe ao poeta a mesma tarefa de Deus: insuflar vida nas palavras, mesmo sabendo que elas são apenas símbolos de coisas sempre ausentes, incapazes de tocar o coração do mundo. Para Ruy Belo “cada palavra era, simultaneamente, a suturação de uma ferida pela abertura de outra”, defende Osvaldo Manuel Silvestre. O poeta carrega e sofre essa dor em nome de todos os homens: a dor de estar encerrado num corpo solitário, transitório, incapaz de fazer cumprir um absoluto prometido.

“Narro-me letra por letra para ti

e sou a breve palavra que tu deixas

como uma esteira branca

no céu azul do tempo

Subo tijolo a tijolo até ás tuas mãos

e sou dos edifícios da cidade

um dos que hão-de ruir amanhã

Tombaram-nos primeiro os avós

e chega já a vez dos nossos pais

Quando faltar um choupo

no caminho da infância que vai dar ao rio

receberemos no rosto a morte

com a surpresa do primeiro homem

Eu fui um dia um nome escrito numa pedra

onde as mulheres da minha aldeia

batiam a roupa que nos cobre no tempo

E depois já não soube mais nada

mas a primavera passou rente a mim:

a morte fora continuava

[“Mors Sempre Prae Oculis”, Ruy Belo]

“Quando eu nasci já não havia deus em casa”, afirma Duarte. “A minha mãe teve uma educação muito católica, mas quando chegou a Lisboa, à faculdade, toda a sua fé caiu, talvez pela convivência com o meu pai, com o professor Lindley Cintra, por vivências políticas. Mas ainda me lembro que o telefone tocava muitas vezes lá em casa e o meu pai me pedia para atender e dizer que ele não estava. Nessa altura não percebia o que se passava, só depois soube que eram pessoas ligadas à Opus Dei, que durante anos o perseguiram.” Ruy Belo entra para a organização aos 18 anos quando vai estudar para a Universidade de Coimbra e nela permanece até aos 28. Faz um doutoramento em Direito Canónico, em Roma, mas esse tempo, em que vive sob a asas da organização, foi uma época de inquietações e sofrimento. O poeta nele impunha-se ao homem de fé, mas era-lhe proibido escrever. A escrita era um tabu, um gesto de individualidade que os totalitarismos em geral não gostam.

Num país onde a igreja tinha um poder tão vigilante e punitivo como a polícia política, o poeta teve dificuldade em desvincular-se. Foi perseguido e passou meses escondido em casa de familiares. Só em 1961, quase com 30 anos, publica o primeiro livro, não um livro de estreante, mas o livro de um poeta que vinha de longe, um poeta seguro, absolutamente original, apesar de alguma proximidade com T.S. Eliot. Aquele Grande Rio Eufrates é um livro que não é um principio, onde não se encontra uma origem, pois ele é já a compreensão (que há-de reforçar-se nas obras posteriores) de que tudo é mistério. Neste livro grafa a palavra “deus” com letra minúscula, marcando já uma posição face ao divino. Nos livros seguintes a palavra irá desaparecer, sendo substituída por outras como “justiça”, “liberdade”, “mulher”. Mas, se a ideia da perda como separação é a grande temática que atravessa a sua obra, nos milhares de versos que nos deixou essa perda, essa separação remete, em última instância, sempre para esse deus. Talvez porque, como dizia o próprio, “o amor precisa de ver o outro com distância para vê-lo inteiro”.

Uma vez que já tudo se perdeu

Duarte Belo, conta que os livros do pai “continuam a vender-se bem” e agora a Assírio & Alvim está a lançar novamente os vários livros, depois de ter publicado um volume da obra completa. Segundo o ensaísta Osvaldo Manuel Silvestre, Ruy Belo nunca foi um poeta preocupado com a forma dos poemas, mas sim com a forma do livro. O livro era a linha que ligava os poemas uns aos outros e formava um sentido, de certa forma copiando a tradição semita do livro sagrado.

Quando se libertou da Opus Dei, matriculou-se na Faculdade de Letras, era o mais velho, já tinha um doutoramento e uma vida que escolhera deixar para trás. Adorava futebol, jogava na equipa da faculdade e escrevia vastos e eruditos ensaios para o jornal A Bola, chocando os seus companheiros e colegas que consideravam que aquilo pouco intelectual. No entanto o corpo, que o catolicismo tanta força faz para aniquilar sob o corpo imaterial do divino, era em Belo já uma verdade que se impunha; o seu metro e oitenta, o seu corpo grande, a sua relação cheia de erotismo com o mar, o seu fascínio pela mulher, pelas suaves raparigas à beira do mar de dezembro. Pode entender-se que a luta do poeta não foi apenas com a fé, mas também com as formas pelas quais o catolicismo se manifestava e se impunha pelo adestramento dos corpos.

▲ Ruy e o filho mais velho Duarte, em 1969

Na Faculdade de Letras conhece Maria Teresa com quem virá a casar e a quem deixará um belo poema de amor, O Elogio de Maria Teresa. Isso nunca o impediu de se apaixonar pela beleza afirmativa e frágil de tantas mulheres a quem ele reconhecia uma liberdade, que as gerações do século XXI ainda debatem. O feminismo de Ruy Belo está expresso claramente no poema Na Morte de Marilyn (escrito aquando da morte da atriz americana), “a mulher mais bela que um dia dispôs do direito de não o ser”, a mulher a quem deram demasiados adjetivos mas não o de ser ela mesma por direito e, portanto, o suicídio foi o seu derradeiro gesto de liberdade, foi dela a última palavra.

“Ele e a minha mãe tinham uma relação muito especial, ela sabia de tudo, ele contava-lhe tudo, ela sabia até a história de Muriel, que para mim é um dos grandes poemas de amor da língua Portuguesa”, afirma Duarte. Nesses anos, antes de partir para Madrid, o poeta vivia precariamente de traduções e alguns trabalhos no escritório de Salgado Zenha. Sofria de insónias e escrevia compulsivamente, “chegava a escrever 600 versos por noite”. Nunca se ligou a um partido político mas militava na esquerda, viveu a crise académica de 1962 e publicou a obra O Problema da Habitação. Era próximo do grupo de João Bénard da Costa e Pedro Tamen. Em 1971 consegue fixar-se como leitor de português na Universidade Complutense. Correspondia-se com Herberto Helder, para quem, em 1969, tinha escrito o poema Vat,69 no qual inventa uma infância partilhada como o poeta de A Faca não Corta o Fogo. “Ele tinha uma admiração infinita pelo Herberto”, recorda Duarte.

Nos anos 70, deixou crescer a barba, como mandava o espírito do tempo, colou-se-lhe à face um ar brusco, marítimo

É nesses anos, em que Madrid era longíssimo de Lisboa, que ele escreve o poema Muriel, incorporado no livro A Margem da Alegria, um poema superior, que podemos colocar ao lado de Um Adeus Português de Alexandre O’Neill e que, por mais que procuremos, não encontramos nada semelhante, nem mesmo nos poetas que Belo tanto admirava como António Ramos Rosa, Gastão Cruz ou Casimiro de Brito, e sobre os quais o tempo não confirmou os iniciais entusiasmos críticos. Nem mesmo nos poetas que se aproximam do texto bíblico como Daniel Faria ou Tolentino de Mendonça podemos encontrar uma poesia que manifesta tão profundamente a experiência da solidão, da desilusão geracional, a quem ele chamou “os vencidos do catolicismo”. Nem os chamados “Poetas do Quotidiano” dos anos 90 e 2000, de Manuel de Freitas a Pedro Mexia, conseguiram dar a ver esse quotidiano com a transparência do sublime como Belo o faz e que torna a sua experiência individual um espelho da experiência coletiva.

Por outro, lado a hipermediatização de poetas como Eugénio de Andrade ou Manuel António Pina, a cultura do verso curto e do poema breve e, tantas vezes, preguiçoso, faz com que os poemas muito longos e reflexivos de Belo criem forte resistência nos leitores atuais. O mesmo acontece coma sua toada fúnebre, que levou alguns chamá-lo de “poeta da morte”. Nada mais inconsequente, pois Belo é antes, alguém que celebra absolutamente e furiosamente a vida. Fá-lo, no entanto, de uma forma que só pode ser inquietante para o nosso tempo que teme e esconde o envelhecimento e a morte, pois ele percebeu que a morte é inerente à beleza da vida, que a vida só se cumpre realmente na morte, na diluição do corpo nos elementos.

“Talvez pensasse que naqueles encontros

em que talvez no fundo procurássemos

o encontro profundo com nós mesmos

haveria entre nós um verdadeiro encontro

como o que apenas temos nos encontros

que vemos entre os outros onde só afinal somos felizes Isso era por exemplo o que me acontecia

quando há anos nas manhãs de roma

entre os pinheiros ainda indecisos

do meu perdido parque de villa borghese

eu via essa mulher e esse homem

que naqueles encontros pontuais

Decerto não seriam tão felizes como neles eu

pois a felicidade para nós possível

é sempre a que sonhamos que há nos outros

Até que certo dia não sei bem

Ou não passei por lá ou eles não foram

nunca mais foram nunca mais passei por lá (…)”

[Ruy Belo, “Muriel”, (excerto)]

“Muriel existiu mesmo”, confirma Duarte Belo. Era uma colega do meu pai na universidade de Madrid e ainda é viva. Não sei que tipo de relação é que ele teve, efetivamente, com ela, mas a minha mãe sabia.” Nesses anos em Madrid, com Espanha também a conspirar pelo fim da ditadura franquista, o poeta português frequentava o café Gijon, famoso pelas suas tertúlias e atmosfera de dissidência política. Apesar de em Madrid poder fazer aquilo que mais queria, que era ensinar literatura, a experiência desgastou-o física e psicologicamente. Engordou muito, desenvolveu uma insuficiência coronária, tinha dificuldade em se movimentar, chegava a cair nos corredores na universidade. Na sua poesia não se encontra um só amanhã que cante, pois rapidamente o poeta viu que “uma nuvem toldou então, céus de canção promessa e amor”. Mais uma vez só pôde erguer a hesitante palavra e ficar na margem dessa alegria, incapaz de subir a colina do instante onde se poderia tocar a experiência inominável porque absoluta.

Em 1977, voltou para Portugal e viu-se de repente a dar aulas num liceu no Cacém. Ele, um homem de palavras, não sabia o que fazer com aqueles adolescentes. Em alguns meses a sua saúde piorou. “Creio que não conseguir dar aulas na Faculdade de Letras era o seu grande desgosto, o símbolo de que o país o rejeitava, porém não creio que se sentisse rejeitado como poeta”, recorda Duarte. No verão de 1978 estavam de féria em Peniche, quando viu no jornal um anúncio a pedir um professor auxiliar para a Faculdade de Letras. Voltou a correr para Lisboa para apresentar a sua candidatura. Estava a caminho quando foi apanhado por um ataque cardíaco fulminante. Tinha 45 anos, 16 anos de escrita, nove livros, três filhos. Como se pressentisse a funesta língua da morte a tocá-lo, publicou, em 1977, o último livro, a que chamou Despeço-me da Terra da Alegria.

“Chegou enfim o tempo do adeus

Oiço a canção efémera das coisas

despeço-me da terra da alegria

já reconheço a música da morte

Severos surdos saem os meus sons

destino humano instável enfim móvel

O seu pequeno pé o seu pescoço branco

reflexo de ouro tão propício ao sono

e música de outono e de abundância

o seu rosto real era recusa

Pelas alturas coloridas do outono canto

a canção inquieta do amor

cabeleira precursora do amor

amor misterioso e perigoso

nada mais do que triste triste apenas

ó mulher loura sorridentemente dou-te

um beijo alto como um sacramento

A despedida súbita do sol

despedida dos dias e estações

crepúsculo propício ao adeus

a esta vida frágil é que aspiro

triunfo sobre a vida fugitiva

ave entregada ao decisivo voo

pensamentos de terna nostalgia

jardim de harmoniosos pensamentos

dou-te de toda a alma o nome da ausente

árvore em flor no bosque fonte no deserto”

[Ruy Belo, “Despeço-me da Terra da Alegria”]