Índice

Índice

[Esta é a segunda parte de um especial dividido em quatro capítulos. Para ler o primeiro, clique aqui]

Singapura, 1603: Portugal vs. Holanda

A 25 de Fevereiro de 1603, três navios holandeses, da Companhia das Índias Orientais, comandados pelo almirante Jacob van Heemskerk, apresaram a carraca portuguesa Santa Catarina ao largo de Singapura. Os holandeses eram novos naquelas paragens: tinham chegado ali graças à publicação na Europa, em 1596, do livro Itinerario, da autoria do mercador Jan Huyghen van Linschoten, que tinha sido secretário do vice-rei português em Goa e usara esta posição privilegiada para copiar os detalhados mapas portugueses, que incluíam informação sobre ventos, correntes, bancos de areia e baixios, sem os quais não era possível navegar em segurança pelos mares da Ásia e que, claro, os portugueses mantinham secretos.

Jan Huyghen van Linschoten, tal como retratado na 1.ª edição de ‘Itinerario’

A divulgação destes segredos (hoje seriam, quiçá, denominados de LinschotenLeaks) abriu as portas do Oriente à Holanda, Inglaterra e França: em 1600, os ingleses criaram a East India Company e em 1602 foi constituída ma Holanda a Companhia das Índias Orientais (VOC: Veerinigde Oostindische Compagnie), uma fusão, promovida pelo governo, de várias companhias comerciais, a quem foi concedida, durante 21 anos, a exclusividade do comércio de especiarias. Foi também a primeira empresa do mundo a estar cotada numa bolsa de valores, o que dá ideia do pioneirismo e arrojo do capitalismo holandês (que explica, em boa parte, que um país de tão pequena dimensão tenha conseguido fazer frente com sucesso ao colossal império espanhol).

A segunda expedição holandesa à Ásia, comandada pelo almirante Jacob Cornelius van Neck, teve lugar entre 1598 e 1600. Quadro de Cornelius Vroom

Não por acaso, 1602 foi também o ano do início da Guerra Luso-Holandesa, que se estenderia até 1663. Vale a pena realçar que até duas décadas antes do estalar da guerra Portugal e a Holanda tinham mantido boas relações, já que a segunda era a porta de entrada das especiarias portuguesas nos mercados da Europa do Norte. Ora a Holanda (ou as Províncias Unidas, como eram então conhecidas) tinham estado sobre o domínio dos Habsburgos, mas em 1568 iniciaram uma guerra de libertação (que iria arrastar-se durante 80 anos). Quando em 1580, as coroas portuguesa e espanhola se fundiram na Monarquia Dual, Filipe II de Espanha proibiu aos mercadores portugueses o comércio com as províncias revoltosas – que se constituíram formalmente como República Holandesa em 1581 – o que, se prejudicou os portugueses, foi ainda mais lesivo para os holandeses, que se viram forçados a buscar um acesso directo às especiarias (deve ser realçado que o interesse da Holanda nas especiarias não se ficava pelo comércio: os seus habitantes eram, na Europa, os mais ávidos consumidores destes ingredientes exóticos, como atestam os livros de receitas da época).

A cidade javanesa de Jayakarta c.1605-8, que seria arrasada pelos holandeses em 1619, para erguer no seu lugar a cidade de Batavia (que deu origem à Jakarta dos nossos dias)

A Santa Catarina, que partira de Macau e ia a caminho de Malaca, não trazia especiarias mas ia carregada com produtos chineses e japoneses não menos valiosos, entre os quais estavam grandes quantidades de porcelana Ming, almíscar e 1200 fardos de seda. O espólio era tal que os lucros feitos com a sua venda equivaliam a metade do capital da Companhia das Índias Orientais.

Navios portugueses e holandeses defrontam-se ao largo de Malaca, em 1606

Amesterdão, 1609: Mare clausum vs. Mare Liberum

Porém, o confisco da Santa Catarina só foi confirmado pelo Tribunal do Almirantado, em Amesterdão, a 4 de Setembro de 1604. A demora prendeu-se com a polémica, que apaixonou a Holanda e ganhou dimensão internacional, sobre a legalidade do apresamento – que, claro, era contestada por Portugal, que exigia a devolução das mercadorias.

Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 1: 1498-1580

É verdade que a Holanda estava em guerra com Espanha e com Portugal, mas alguns dos accionistas da Companhia das Índias Orientais entenderam que o apresamento não era legal, uma vez que o almirante Jacob van Heemskerk não tinha recebido do governo holandês autorização para o uso da força, nem sequer moral. Para defender a sua posição, a Companhia das Índias Orientais contratou os serviços do brilhante jurista Hugo Grotius (Huig de Groot), que tinha então apenas 21 anos, mas que dera provas do seu talento precoce, ao publicar o seu primeiro livro e ao começar a exercer como advogado aos 16 anos e ao ser nomeado historiógrafo oficial da República Holandesa aos 18.

Hugo Grotius (1583-1645) em 1699 (com 16 anos), por Jan van Ravesteyn

Em 1604-5, Grotius elaborou uma minuciosa e extensa argumentação, que foi reunida sob o título De Indis (Sobre a Índia), mas que não chegou a ser ultimada e publicada (durante a sua vida) porque entretanto o Tribunal do Almirantado dera razão à Companhia. Parte desta argumentação foi desenvolvida por Grotius no livro Mare liberum, publicado em 1609 em Leuven (Lovaina, no uso português), que contestava o conceito de mare clausum (mar fechado) a que aderiam Portugal e Espanha.

Frontispício de Mare Liberum, 1609

A posição das coroas ibéricas tinha o respaldo da Santa Sé, já que em 1452, na bula Dum diversas, o papa Nicolau V autorizava os portugueses a apoderar-se de territórios não cristianizados e escravizar os “sarracenos” e pagãos que neles vivessem. Nicolau V ampliaria e reforçaria o privilégio concedido aos navegadores portugueses através da bula Romanus pontifex, de 1455, que dava a Portugal direitos exclusivos de propriedade e comércio em todos os mares e territórios “desde o cabo Bojador e cabo Não, ao longo de toda a Guiné e mais além, a Sul”.

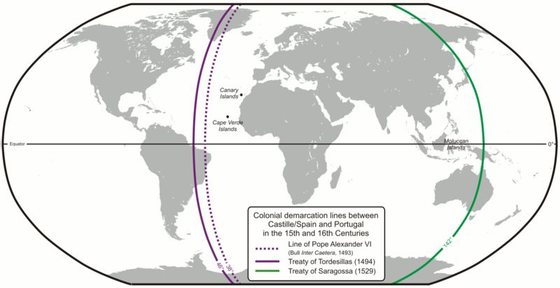

Em 1479, o Tratado de Alcáçovas, corroborado pela bula Aeterna regis, do papa Sisto IV, definira uma repartição das terras a “descobrir” pelo mundo fora entre as coroas de Portugal e Espanha, que foi ligeiramente alterada em favor de Espanha pela bula Inter coetera (1493), do papa Alexandre VI (talvez não por acaso nascido em Valência), ao que D. João II de Portugal respondeu com uma contraproposta de limites, consagrada através do Tratado de Tordesillas, em 1494. É inevitável, perante esta sucessão de aprovações papais da partilha do mundo entre apenas dois países, presumir que as monarquias ibéricas terão despendido fortunas em lobbying junto da Santa Sé…

O papa Alexandre VI, nascido em Valência como Roderic Llançol y de Borja. Retrato por Cristofano dell’Altissimo

A evolução da navegação e do comércio acabaria por impor um aditamento ao Tratado de Tordesillas: este definira a demarcação no Atlântico mas deixara omissa a demarcação no Pacífico (o anti-meridiano), o que levou a que espanhóis e portugueses entrassem em disputa em torno das ilhas Molucas, que não só eram riquíssimas em especiarias, como eram as únicas fontes conhecidas de noz moscada e cravinho. O pleito acabou por ser resolvido em 1529, pelo Tratado de Zaragoza, que fez o anti-meridiano passar a leste das Molucas, um “arranjo” pelo qual D. João III de Portugal teve de desembolsar a prodigiosa soma de 350.000 ducados de ouro, que Carlos I de Espanha (o Sacro Imperador Germânico Carlos V) prontamente dissipou nas guerras que o opunham a Francisco I de França (Carlos V estava mais preocupado com a parte europeia do seu império do que com a ultramarina, razão pela qual terá acedido em deixar as Molucas aos portugueses).

Demarcação entre as esferas de influência de Portugal e Espanha, segundo a bula Inter coetera, do papa Alexandre VI (pontilhado roxo) e os tratados de Tordesillas (linha roxa) e Zaragoza (linha verde)

O conceito de mare clausum até estava expresso no título formal do monarca português – “Rei de Portugal e dos Algarves, d’Aquém e d’Além-Mar em África, Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e Índia” (devendo a “Navegação da Índia” ser entendida como abarcando todos os mares do Sudeste Asiático, até à zona de influência espanhola) – mas é claro que as outras potências marítimas europeias – sobretudo Inglaterra, França e Holanda – contestavam tal ideia e Francisco I de França até comentou ironicamente que gostaria de ver o testamento de Adão que repartira o mundo entre os dois monarcas ibéricos.

A aprovação da Santa Sé a à partilha do mundo entre Portugal e Espanha acabaria por perder peso com a Reforma, que, a partir de meados do século XVI, fez com que os países que adoptaram a fé protestante – nomeadamente a Inglaterra e a Holanda – deixassem de reconhecer a autoridade papal.

Pátio interior da sede da Companhia das Índias Orientais, em Amesterdão

Grotius, sendo holandês, tendo nascido quando da revolta contra o jugo espanhol e professando a fé calvinista, não tinha motivos para submeter o seu raciocínio a figuras de autoridade desacreditadas. O seu Mare liberum, embora tendo como ponto de partida específico a legitimidade de os holandeses poderem comerciar com as Índias Orientais, acaba por chegar a uma conclusão bem mais abrangente: a de que nenhum país podia impedir outro de navegar pelos oceanos. “O mar é comum a todos, pois a sua ausência de limites impedem que possa ser possessão de alguém, e porque é adequado o seu uso por todos, seja para navegação, seja para pescarias […], cada nação é livre de navegar para qualquer outra nação e de comerciar com esta”.

Hugo Grotius, por Michiel van Mierevelt, 1631

Poderia esperar-se que a Inglaterra fosse favorável a este entendimento, mas “o mundo mudara” e ela via agora na Holanda – da qual fora aliada nos conflitos com os Habsburgos – o seu principal rival na disputa pelos gigantescos impérios espanhol e português, que começavam a dar sinais de fraqueza. Assim, a Inglaterra respondeu ao livro de Grotius reclamando direitos exclusivos de navegação no Mar do Norte e nas águas em torno das Ilhas Britânicas, nas quais, determinou, os navios estrangeiros eram obrigados a saudar, fazendo descer a sua bandeira a meia-haste, os navios ingleses, e Jaime I encomendou uma justificação legal das suas pretensões ao jurista John Selden.

Em 1619 este apresentou-lhe um manuscrito intitulado Mare clausum, mas, devido a intrigas na corte, o livro não obteve permissão de publicação e apenas veria a luz do dia em 1635, no reinado de Carlos I. O Mare clausum de Selden rebatia a tese do Mare liberum de Groot e aduzia argumentos para provar que o mar é tão susceptível de apropriação como a terra e que o rei inglês Edgar (c.943-975) já tinha sido reconhecido como “rei dos mares”.

Carlos I, sabendo que a palavra impressa, mesmo que esgrima argumentos justos e irrebatíveis, não consegue sobrepor-se ao troar da artilharia, encomendou para a Royal Navy, um formidável navio de guerra de 102 canhões, que entrou ao serviço em 1638 e foi baptizado com um nome que não deixava lugar a dúvidas: Sovereign of the Seas. Ironicamente, a vultosa soma despendida com o Sovereign of the Seas contribuiu para o descalabro financeiro da coroa inglesa, que, por sua vez, foi uma das causas da Guerra Civil que custou a Carlos I o trono e a cabeça.

Peter Pett, responsável pelos estaleiros navais britânicos, e o Sovereign of the Seas. Quadro de Peter Lely, 1645-60

A oposição entre os conceitos de mare clausum e mare liberum acabaria por encontrar uma solução de compromisso no livro De dominio maris, de 1702, da autoria do jurista holandês Cornelius Bynkershoek, que propunha que a navegação no mar alto fosse livre e que os direitos de exclusividade se restringissem a um limite de três milhas marítimas (5.6 Km) a partir da costa, distância que correspondia genericamente ao alcance dos canhões da época. E foi este o critério que acabou por ser adoptado, na prática, pela maior parte das nações marítimas durante os anos seguintes.

Scheveningen, 1653: Mercantilismo vs. Comércio livre

O Sovereign of the Seas pode ter tido um custo exorbitante, mas acabou por dar jeito nas duas guerras que opuseram ingleses e holandeses no século XVII. Nestes conflitos, os holandeses recorreram a brulotes, pequenos navios carregados de substâncias inflamáveis que eram colocados em rota de colisão com os navios inimigos e na I Guerra Anglo-Holandesa (1652-54) o governo não só instituiu prémios para as tripulações dos brulotes que conseguissem incendiar navios ingleses como acrescentou um bónus para quem lograsse destruir o Sovereign of the Seas, uma “atenção” que resulta não só da sua valia como vaso de guerra como do seu valor simbólico – afundá-lo seria como pôr termo às aspirações da Inglaterra a tornar-se soberana dos mares.

Combate naval na I Guerra Anglo-Holandesa, por Abraham Willaerts (c.1603-1669). O navio de maiores dimensões, à esquerda, é o Sovereign of the Seas

As três guerras anglo-holandesas que tiveram lugar no século XVII têm também um valor simbólico, na medida em que representam o confronto entre o mercantilismo (Inglaterra) e o comércio livre (Holanda).

O mercantilismo, que pode ser visto como uma forma agressiva de proteccionismo, visa maximizar a acumulação de reservas monetárias (ouro e prata) através da obtenção sistemática de saldos positivos nas trocas comerciais com os países estrangeiros. Para esse fim, o mercantilismo aposta, como o proteccionismo, em elevadas barreiras alfandegárias, que desincentivem as importações.

Pelo seu lado, a Holanda era fervorosa adepta do comércio livre: não recorria a taxas aduaneiras e possuía numa frota mercante enorme e muito eficaz. À medida que a maior parte das cargas transportadas por via marítima passou a ser constituída por bens de consumo corrente, em vez de produtos de luxo, os navios mercantes passaram a ser menos atraentes para os piratas, o que levou os holandeses a desenvolver um novo tipo de embarcações sem armamento e com menos tripulantes – esta redução de custos permitiu aos navios holandeses oferecer fretes muito baixos (associados a um esquema de seguros também muito vantajoso), que os seus competidores não conseguiam acompanhar.

Navios da Companhia das Índias Orientais em Table Bay, perto do Cabo da Boa Esperança, onde os holandeses estabeleceram em 1652 um forte (Fort de Goede Hoop) que estaria na origem do que é hoje a Cidade do Cabo (Capetown). Quadro de Aernout Smit, c.1683

Em poucas décadas, a Holanda passou a ser a força dominante no comércio marítimo. não só tinha a maior frota mercante da Europa, como possuía mais navios do que todos os outros países combinados. Em meados do século XVIII, a Holanda estava a ganhar vantagem à Inglaterra, até porque em 1648 terminara finalmente a guerra de 80 anos que mantivera com Espanha (com a qual retomou de imediato relações comerciais), enquanto a Inglaterra acabara de sair da desgastante Guerra Civil de 1642-51 e não tinha relações comerciais significativas com o império espanhol.

Não só as companhias inglesas se viam impotentes perante a “invasão” das Ilhas Britânicas por produtos baratos vindos de todos os cantos do mundo e transportados por holandeses, como a marinha mercante inglesa não conseguia competir com a holandesa no comércio entre Inglaterra e as suas colónias. Face a esta situação, Oliver Cromwell, então à frente dos destinos de Inglaterra, estabeleceu contactos diplomáticos de alto nível com a Holanda, visando não só resolver os diferendos entre os dois países como criar uma nova ordem mundial: em 1651 Cromwell propôs aos holandeses um Tratado de Tordesillas II, que repartiria o mundo em duas esferas de influência, ficando os holandeses com África e a Ásia e os ingleses com as Américas.

A Grande Assembleia dos Estados-Gerais, reunida no Grande Salão do Binnenhof de Haia, em 1651. Quadro de Dirck van Dele, c.1651-2

Após longas deliberações, os delegados das Províncias Unidas entenderam que o plano de Cromwell era megalómano e despropositado e rejeitaram-no e a delegação inglesa regressou a casa, transmitindo uma má impressão sobre os holandeses e os seus desígnios.

Isto levou o governo de Cromwell a publicar, nesse mesmo ano, um Navigation Act que interditava o comércio das colónias inglesas com a Holanda, Espanha e França e impunha que as mercadorias destinadas a Inglaterra e às suas colónias fossem transportadas exclusivamente em navios ingleses – isto é, em que o proprietário, o comandante e a maior parte da tripulação fossem ingleses.

As tensões entre Inglaterra e Holanda foram crescendo, os atritos foram sucedendo-se e um encontro acidental no Canal da Mancha, a 19 de Maio de 1652, entre frotas dos dois países, em que os holandeses não foram lestos a colocar a bandeira a meia-haste (a saudação requerida a navios ingleses) levou a que os ingleses abrissem fogo, dando início à I Guerra Anglo-Holandesa, naquela que ficou conhecida como Batalha de Goodwin Sands (e que acabou em empate).

Batalha de Goodwin Sands, segundo gravura de 1873

A derradeira batalha da I Guerra Anglo-Holandesa, travada a 31 de Julho de 1653 ao largo de Scheveningen, não muito longe de Haia, resultou em pesadas perdas para os holandeses, mas logrou o intento holandês, que era o de fazer os ingleses levantar o bloqueio naval que estava a sufocar a economia holandesa.

A Batalha de Scheveningen, por Jan Beerstraten, c.1653-66. Ao centro, o navio-almirante holandês, Brederode (à esquerda), defronta o navio-almirante inglês, Resolution (à direita)

Os prejuízos económicos decorrentes da guerra levaram os países a assinar a paz em 1654, mas, embora os holandeses tivessem cedido a várias exigências inglesas, o essencial dos diferendos entre os dois países ficaram por resolver, o que levou a que as hostilidades fossem reatadas na II Guerra Anglo-Holandesa (1665-67) e na III Guerra Anglo-Holandesa (1672-74).

Um brulote holandês incendeia o vaso de guerra inglês Royal James, na Batalha de Soleby (1672), durante a III Guerra Anglo-Holandesa, por Willem van de Velde o Jovem (1633-1707)

Dejima, 1641: Uma fresta na muralha

Entretanto, no Extremo Oriente, as coisas corriam de feição dos holandeses. O poder japonês continuava a tentar coarctar a difusão do cristianismo pelos missionários portugueses e espanhóis, que não tinha sido dissuadida pela punição exemplar dos 26 mártires de Nagasaki e que era vista como fonte de perturbações e de desobediência às tradições ancestrais. Nas primeiras décadas do século XVII, o shogunato Tokugawa tomou medidas duras: interditou a prática do cristianismo (1620), expulsou missionários, executou algumas centenas de cristãos (missionários e convertidos japoneses) e, ao mesmo tempo, foi apertando as restrições aos relacionamentos com o exterior – uma política conhecida como Sakoku, posta em prática em 1633-39 e que vigoraria durante mais de 200 anos.

Japoneses preparam execução de cristãos em Edo (a antecessora da moderna Tóquio), autor anónimo do século XVII

A Sakoku teve como consequência o fim dos shuinsen, ou “navios do selo vermelho”, um número limitado de embarcações (juncos chineses ou navios expressamente construídos no Japão e incorporando elementos ocidentais e orientais), que recebiam do shogunato Tokugawa uma carta selada (com um selo vermelho) que os autorizava a comerciar com o Sudeste Asiático e que beneficiavam da protecção dos países que tinham relações com o Japão. As autorizações eram concedidas aos senhores e mercadores favoritos do regime e também a alguns estrangeiros. Foi através deles que se fez a maior parte do comércio externo do Japão em 1600-1635, pois eram emitidas anualmente uma média de 10 cartas, enquanto os portugueses estavam limitados a um navio por ano (ainda que a carraca portuguesa tivesse o dobro ou o triplo da capacidade de carga de um típico “navio do selo vermelho”).

Um “navio do selo vermelho”, numa pintura japonesa de 1633

Mas os “navios do selo vermelho” foram suspensos em 1635 e a tolerância do shogunato Tokugawa para com os cristãos e os europeus em geral esgotou-se definitivamente em 1637 com a Rebelião Shimabara, uma revolta de algumas dezenas de milhar de camponeses e indigentes, onde se misturaram motivações socio-económicas – a fome e o regime despótico – e religiosas – o seu líder era um cristão japonês (o filme “Silêncio”, de Martin Scorsese, tem este evento por pano de fundo).

A revolta foi implacavelmente sufocada, a perseguição aos cristãos recrudesceu e foram impostas regras muito restritivas ao comércio com o exterior: os portugueses foram expulsos em 1639 e o comércio externo passou a estar limitado a chineses e holandeses, estes últimos como recompensa por terem colaborado na repressão da revolta. Os holandeses foram confinados à feitoria de Hirado, perto de Nagasaki, mas quando as hiper-susceptíveis autoridades japonesas de aperceberam de que dois armazéns recentemente erguidos pelos holandeses ostentavam as datas cristãs de construção, entenderam que tal constituía uma afronta aos usos japoneses, pelo que demoliram os edifícios e fizeram os holandeses transferir-se, em 1641, para uma minúscula ilha artificial, no porto de Nagasaki, com o nome de Dejima, que já tinha servido, brevemente, de feitoria aos portugueses.

Dejima, numa cópia publicada na Holanda, em 1824, de uma estampa japonesa por Toshimaya Bunjiemon, de 1780

Dejima estava ligada a terra por uma pequena ponte, media 120 metros por 75 e tinha acomodações para uma vintena de holandeses, que não estavam autorizados a organizar serviços religiosos nem a abandonar a ilha e eram constantemente vigiados por uma cinquentena de funcionários japoneses. Cada navio estrangeiro que chegava ao porto de Nagasaki era minuciosamente revistado, eram apreendidos todos os livros religiosos e armas de fogo e as velas do navio eram confiscadas e só eram devolvidas quando a sua partida fosse autorizada. A partir de 1715, o número de navios holandeses autorizado anualmente foi restringido a dois (e foi apenas de um no período 1790-99).

Uma festa na casa do chefe da feitoria holandesa de Dejima, gravura c.1805

[continua]