Índice

Índice

Quando George A. Romero começou a realizar o filme Night of the Living Dead (A Noite dos Mortos Vivos), em 1968, provavelmente não sabia que estava prestes a mudar a indústria cinematográfica para sempre. Passados quase 50 anos, a influência de Night of the Living Dead é indiscutível — no cinema, no terror e, acima de tudo, no conceito de zombie. Antes do filme de Romero, os zombies eram criaturas muito diferentes. Deambulavam, solitárias, por cemitérios e “outros locais do mal”, assustando os vivos e comendo (outros) mortos. Eram escravos de mestres de vudu, de cientistas mal intencionados e até de antigos oficiais da Alemanha nazi.

Apesar de, à época, ninguém saber ao certo o que chamar às criaturas cadavéricas de Romero (na rádio, chegaram a chamar-lhes “assassinos sem identificação”), os mortos-vivos do realizador norte-americano ajudaram, em grande parte, a construir o conceito de zombie que prevalece ainda hoje — o de seres animados, sem consciência, que se movem em grupos sem conseguirem articular nada mais do que um leve grunhido.

Desde então, os zombies ganharam uma popularidade apenas comparável à do Conde Drácula. Tornaram-se personagens principais em séries de televisão, como Walking Dead, mensageiros do apocalipse em centenas de filmes e o alvo preferido de inúmeros vídeojogos. Para Roger Luckhurst, autor de Zombies, A Cultural History, tornaram-se, inclusive, na “figura dominante dos mortos-vivos do século XXI”.

Zombie, um cavalo com três pernas

A história dos zombies não começa nos cinemas, mas sim na literatura. As primeiras referências surgem em narrativas de viagem do século XIX, numa altura em que as histórias sobre destinos exóticos eram muito populares. Em Zombies, A Cultural History, de 2015, Roger Luckhurst defende que a popularização destes mortos vivos (e até o conceito que hoje temos deles) se deve, em grande medida, a dois jornalistas e escritores de língua inglesa. Um deles é Lafcadio Hearn.

Patrick Lafcadio Hearn, também conhecido pelo nome japonês Koizumi Yakumo, foi um escritor de origem grega que se tornou famoso pelos seus trabalhos sobre a cultura japonesa, nomeadamente pelo livro Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things, onde reuniu vários contos e lendas do Japão. Um apaixonado pela cultura nipónica, mudou-se para o Japão em 1890, onde permaneceu até à sua morte, em 1904.

▲ Lafcadio Hearn (ou Koizumi Yakumo) e a sua mulher, a japonesa Koizumi Stesu (Wikimedia Commons)

Wikimedia Commons

Em 1887, Hearn foi contratado pela revista norte-americana Harper’s para escrever uma série de peças “pitorescas” sobre a Índia Francesa. Durante dois anos, viveu na Martinica, onde colecionou histórias fantásticas sobre fantasmas e cultos vudu. Na altura, a Martinica era conhecida como o “país dos fantasmas”. Os habitantes da ilha eram tão supersticiosos que tinham como ditado a frase “I ne pè zombie mêmn gran’-jou”. Que é como quem diz, no crioulo local, “ele tem medo de zombies até durante o dia”.

Hearn não era novo nestas coisas. Na década de 1870, tinha ficado conhecido por um conjunto de textos sobre Nova Orleães, onde seguiu atentamente as histórias de Marie Laveau, uma rainha vudu local, e de Bayou John, “a última grande figura de uma longa linhagem de feiticeiros e feiticeiras” senegaleses.

A primeira referência de Hearn aos zombies — aliás, aos zombi — surgiu numa série de narrativas intituladas Martinique Sketches. Num desses “esboços”, o escritor descreve uma conversa com Adou, a filha de um fazendeiro, à qual pergunta “O que é um zombi?”. “Os zombis vão a todo o lado: os mortos ficam no cemitério”, disse-lhe a criança. “Excepto durante a noite de Todos os Santos.”

A explicação, pouco concreta, levou Hearn a procurar outras fontes. “Quando passa por uma estrada a meio da noite e vê um grande fogo que se afasta à medida que se tenta aproximar, isso foi feito por um zombi”, disse-lhe a mãe de Adou. “Ou quando vê um cavalo apenas com três pernas — isso é um zombi.”

Sem nunca chegar a perceber o que é, afinal, um zombie, Hearn acaba por admitir que a “palavra está repleta de mistério até para aqueles que a criaram”. “As explicações daqueles que a dizem mais vezes nunca são lúcidas: parecem convergir ideias negras, impossíveis de definir”, escreveu. Seriam precisos 14 anos para os leitores das histórias fantásticas conseguirem perceber, finalmente, o que era um zombie.

Zombi ou zombie?

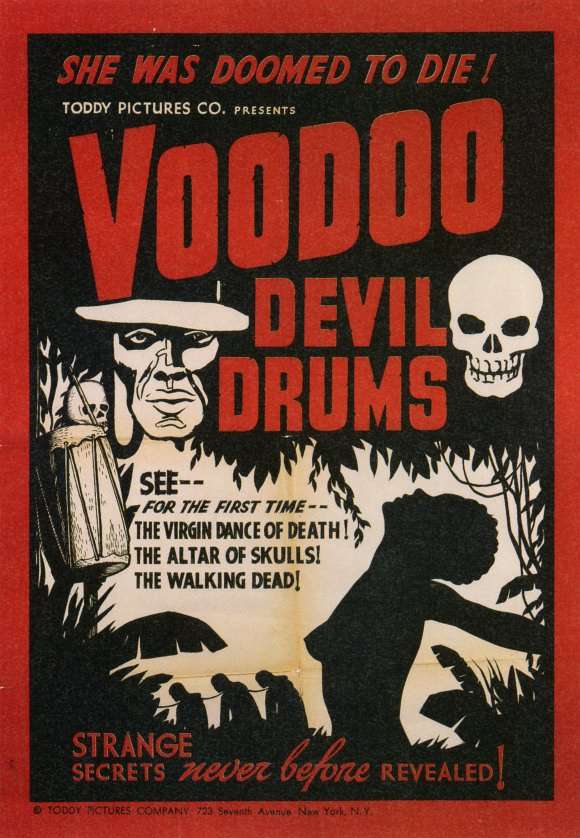

Um zombie foi, em tempos, um zombi. A palavra começou a ser grafada com um “e” em meados da década de 1930, altura em que começaram a aparecer nos Estados Unidos da América os primeiros filmes dedicados ao culto vudu. De acordo com Roger Luckhurts, a palavra zombie é apenas uma “tradução criativa e mal feita” do termo carabiano original, zombi.

Por outro lado, zombi está longe de ser um produto do cinema norte-americano. A palavra está intimamente relacionada com o vudu, um sistema de crenças de origem africana que chegou à América do Norte através do comércio transatlântico de escravos, realizado a partir da África Ocidental entre os séculos XVI e XIX. Não se conhece ao certo a origem da palavra, mas existem várias explicações possíveis:

- Zombi poderá ter origem em vários idiomas do continente africano, nomeadamente na língua dos mitsongos, um povo indígena que vive nas terras altas do Gabão. Na língua mitsongo, existe um termo que é muito semelhante a zombi, “ndzumbi”, que significa “cadáver”.

- No Congo, a palavra “nzambi” serve para descrever o “espírito de um morto”. Já a palavra “zumbi”, também da língua konga, significa “feitiço” ou “fantasma”.

- Nas Caraíbas, acredita-se que a palavra zombi pode ter origem no termo “zemi”, um sinónimo para “espírito” na língua aruaque, falada por vários grupos indígenas na América do Norte, nomeadamente pelos caribenhos. Uma outra teoria defende que zombi poderá ser uma derivação crioula da expressão francesa “les ombres”.

- Algumas fontes defendem ainda que a palavra poderá estar relacionada com “jumbee” e “duppy”, dois termos jamaicanos utilizados para descrever diferentes tipos de fantasmas ou espíritos.

De acordo com o Online Etymology Dictionary, um dicionário etimológico da língua inglesa, a palavra, de origem africana, seria originalmente “o nome de um deus-cobra, que mais tarde passou a denominar um ‘cadáver reanimado’ no culto vudu”. Para além disso, o dicionário avança ainda com uma outra possibilidade — zombi poderá origem na palavra do crioulo do Louisiana para “fantasma” que, por sua vez, derivaria do espanhol “sombra”, que significa “sombra” ou “fantasma”.

A ilha mágica (e canibal) de William Seabrook

Um outro escritor a que devemos a apresentação do conceito de zombie é, de acordo com Roger Luckhurst, William Seabrook. Seabrook aventurou-se nas Caraíbas 14 anos depois de Hearn, estabelecendo-se durante vários anos no Haiti. Foi aí que escreveu The Magic Island, um relato das suas viagens pelo mundo do vudu haitiano.

William Buehler Seabrook nasceu em Westminster, no norte dos Estados Unidos da América, mas cresceu no sul do país, “por entre plantações e servos negros”, como refere Luckhurst. Seabrook, que sempre se sentiu fascinado pelo sobrenatural, costumava dizer que a avó, que tinha tido como ama uma escrava obi cubana, lhe tinha passado alguns “segredos do oculto”.

▲ William Seabrook dizia que a carne humana era como "uma boa vitela", mas que não sabia a bife (Arquivo Nacional Austríaco)

Austrian State Archive

Depois de uma curta carreira como jornalista, agente publicitário e condutor de ambulâncias durante a Primeira Guerra Mundial, Seabrook decidiu pôr de lado as comodidades da vida moderna e dedicar-se a tempo inteiro à escrita. Na década de 1920, tornou-se frequentador assíduo dos círculos intelectuais de Nova Iorque, Paris e Londres, e num dos jornalistas mais bem pagos do mundo.

Mais tarde, o gosto pelo ocultismo levou-o a ficar amigo do famoso mago inglês Aleister Crowley. Escreveu tratados de magia e até se tornou próximo de Maria de Naglowska, uma ocultista russa que praticava magia ritualista e sexual. As suas viagens levaram-no às Caraíbas mas também à África profunda, onde se tornou canibal.

Seabrook gostava de dizer que tinha sido responsável pela introdução da palavra zombie no vocabulário inglês. “Zombie é uma palavra africana. Não a inventei nem ao conceito. Mas trouxe-a para a América do Haiti e ofereci-a ao público americano — pela primeira vez”, escreveu na sua autobiografia No Place to Hide, de 1942.

Apesar de a introdução da palavra ser questionável, uma coisa é certa — o “relato sem fôlego das suas viagens e da sua iniciação no culto vudu, nas montanhas do Haiti, foi extremamente influente”, escreveu Luckhurst. Aliás, foi em The Magic Island que os leitores tiveram pela primeira vez acesso a uma definição concreta de zombie. “Um zombie, dizem eles, é um corpo humano sem alma, morto, mas que foi retirado do cemitério e dotado de uma vida mecânica por um feiticeiro — é um corpo morto que foi feito para andar e agir e mover-se como se estivesse vivo”, escreveu o escritor norte-americano.

“Surgiu no momento certo, porque a ocupação americana do Haiti [no início do século XX] estava a tornar-se azeda e o zombie tornou-se no símbolo de uma cultura que não possível matar”, explicou ao Observador Roger Luckhurst. “Portanto, o colonialismo é um elemento central nesta história. No famoso relato dos ‘cadáveres que trabalham nas plantações de cana-de-açúcar’, Seabrook descreve os trabalhadores nas plantações da recém estabelecida Haitian-American Sugar Corp [Corporação Haitiana-Americana de Açúcar], que introduziu o trabalho forçado, uma nova forma de escravatura.”

Para o autor, isto significa que, neste contexto, o “zombie era um escravo, despido de vida e direitos sociais, arrastando-se de exaustão”. “Os americanos deixaram o Haiti em 1934, mas o fracasso da sua ocupação continua a assombrá-los, como as múmias do Egito amaldiçoam os britânicos!”, acrescentou o autor britânico.

▲ A Guerra Civil Americana foi travada pela Confederação, dos estados esclavagistas do sul, e pela União. Os primeiros usaram o canibalismo para demonizar o Haiti (Alexander Gardner/Getty Images)

Getty Images

Mas, para Roger Luckhurst, a “história sensacional de Seabrook sobre zombies” precisa também de ser entendida como “a história de uma criatura que emerge de uma longa tradição de demonização do Haiti, que teve como foco, durante décadas, fantasias de vudu, canibalismo e magia negra”.

Antes de 1850, o culto vudu era apenas referido “marginalmente” em textos sobre as Caraíbas. Por outro lado, a palavra “canibalismo”, cunhada por Cristóvão Colombo no século XVI durante a sua passagem pelas ilhas caribenhas, tornou-se “fortemente associada com o Haiti depois das revoltas de escravos da década de 1790 e do massacre dos ocupantes franceses”, explicou Luckhurst ao Observador. “Apenas selvagens e canibais teriam a coragem de matar os seus mestres!”

“Até ao século XIX, as narrativas de viagem sobre o Haiti nunca mencionavam os zombies, apenas uma cultura canibal epidémica (que era completamente fantasiosa). Portanto, o canibalismo é muito mais antigo do que a maioria das pessoas pensam. Quando falamos de zombies canibais, as pessoas tendem a começar pelo filme de Romero Night of the Living Dead, de 1968″, acrescenta o autor.

Durante a Guerra Civil Americana (1861-1865), o vudu veio substituir o canibalismo como grande elemento definidor da cultura do Haiti. “Um estado negro independente, que não ficava muito longe dos estados norte-americanos do sul, precisava de uma demonização ideológica”, que foi criada pelos apologistas da escravatura. “A autonomia negra tinha de indicar depravação e credulidade.”

Foi nesta altura que o vudu, um conjunto de crenças religiosas, começou a ser associado ao sacrifício humano e, também, ao canibalismo, “as marcas básicas da selvageria para o mundo ocidental”. “Isto foi muito importante no enegrecimento da reputação do Haiti”, que se prolongou para lá da época pós-colonial.

Vudu e cientistas alemães. As “pulps” norte-americanas

A seguir a The Magic Island, de William Seabrook, as pulp magazines foram uma das principais inspirações para a criação dos zombies do cinema norte-americano. Para Roger Luckhurst, os zombies nem seria zombies sem as pulps. As pulp magazines eram revistas de ficção, compostas por pequenos contos de horror e fantasia. Chamavam-se pulps por causa do papel barato em que eram impressas, feito de wood-pulp (“pasta de celulose”). O formato foi estabelecido em 1894 pelo norte-americano Frank Munsey, editor de The Argosy. A sua publicação perdurou até aos anos 1950.

A época dourada das pulps foi durante a década de 1930. Nessa altura, estimava-se que existiam cerca de 150 títulos, que eram lidos por mais de 30 milhões de norte-americanos. Uma das revistas mais conhecidas era a Weird Tales, criada em 1923 por J.C. Henneberger, um antigo jornalista. Entre os autores mais famosos da pulp de Henneberger incluiam-se H.P. Lovecraft, C.M. Eddy Jr., Clarck Ahston Smith e Seabury Quinn.

Um dos temas mais recorrentes das pulps eram as “raças perdidas do interior, ainda por explorar, de África ou da Amazónia”. As primeiras histórias, publicadas ainda em finais do século XIX, exploravam os elementos básicos do folclore vudu, seguindo a tradição iniciada por Seabrook em The Magic Island: havia um zombie, um mestre vudu e paisagens exóticas. O feitiço, lançado pelo feiticeiro, podia ser quebrado se a vítima comesse sal.

O uso do sal foi referido pela primeira vez em Salt is Not for Slaves, um conto de G.W. Hutter publicado na Ghost Stories, no fascículo de agosto/setembro de 1931. A história, narrada por uma mulher “muito, muito velha”, passa-se no Haiti e segue os passos de dois jovens amantes, destruídos pelo vudu e por uma rebelião de escravos. Apesar de o conto não ser significativo para a história dos zombies (e de nem sequer referir a palavra, uma vez que esta ainda não estava “segura” na língua inglesa), o autor, G.W. Hutter, foi-o. E muito.

G.W. Hutter, pseudónimo de Garrett Wilson, foi responsável por colocar pela primeira vez a palavra zombie nas salas de cinema norte-americana, com o filme White Zombie (Zombie — A Legião dos Mortos). Realizado por Victor e Edward Halperin em 1932, o filme, baseado na obra de William Seabrook, fez com que a palavra, antes raramente utilizada, fosse rapidamente absorvida pelos escritores de ficção dos anos 30, como Vivian Meik ou Theodore Roscoe.

Vivian Meik, que começou a sua carreira literária com a publicação de dois livros sobre os povos da Índia e da África Ocidental, publicou em 1933 a obra Devil’s Drum, um conjunto de dez contos sobre o vudu africano. Em “White Zombie”, um dos contos, o autor escocês conta a história de uma plantação africana onde todos os trabalhadores são — claro está — zombies. Depois da morte (suspeita) do chefe da plantação, é levada a cabo uma investigação. Mas as coisas começam a correr mal. No final do conto, o mestre vudu (que era, na verdade, o chefe de um gangue local) é reduzido a pó com a ajuda de um crucifixo, numa clara fusão do folclore haitiano com as histórias de vampiros do leste da Europa.

Theodore Roscoe, um dos mais famosos colaboradores da revista The Argosy, editou, durante a década de 1930, vários textos dedicados às Caraíbas, ao Haiti e ao vudu, como The Voodoo Express, de 1931, e A Grave Must Be Deep, de 1934. Uma outra obra desse período é Z is for Zombie, publicada em seis partes na The Argosy, ao longo do ano de 1937. A história de Z is for Zombie começa em Port-au-Prince, capital do Haiti, mas grande parte da ação desenrola-se no coração da selva haitiana. O enredo inclui cadáveres desaparecidos, um cientista alemão que quer ressuscitar os mortos e espiões-zombies alemães, abandonados na ilha desde o fim da Primeira Guerra Mundial.

E os “zombis” tornaram-se “zombies”

O filme White Zombie, escrito por Garnett Wilson, foi o primeiro a colocar a palavra zombie em letras garrafais nos écrãs das salas de cinema. Mas, mais do que ter posto a palavra à frente de centenas de espectadores, o filme é importante por “ter deixado cair a parafernália do vudu, focando-se no corpo do zombie”, explicou Roger Luckhurst.

No filme de Victor e Edward Halperin, os zombies tornam-se em “invólucros vazios, indiferentes à dor ou às balas”. “São agentes de uma vontade demoníaca, sem descanso, e não são muito diferentes das múmias reanimadas”, como a do filme The Mummy, com Boris Karloff, “ou do servo de Conde Drácula, Reinfield”. Tornaram-se nos mortos-vivos de hoje.

O filme começa com a chegada ao Haiti de Madeline e Neil, um jovem casal norte-americano que está prestes a casar-se. Durante a viagem de carro para o hotel, o casal depara-se com um grupo de mortos-vivos, liderados por Legendre, o mestre vudu com sobrancelhas espetadas interpretado por Bela Lugosi. O encontro inesperado leva o condutor do carro a exclamar alto: “ZOMBIES!”

O condutor, interpretado pelo ator e compositor Clarence Muse, explica a Neil que os seres de passo arrastado “não são homens”, mas “cadáveres, mortos-vivos”. “São cadávares que foram retirados dos cemitérios e postos a funcionar.” Para o autor de Zombies, A Cultural History, esta cena é fulcral, porque “começa a estabelecer as convenções cinematográficas do zombie: olhos negros, passo lento, membros rígidos e tez pálida”.

A seguir a White Zombie, seguiram-se vários filmes (uns melhores, outros piores) que tentaram reproduzir a mesma receita. O próprio Bela Lugosi, condenado a repetir papéis para o resto da vida, voltou a encarnar o papel de mestre vudu no filme de série-b Voodoo Man (Mistério da Magia Negra), de 1944. Um ano depois, o ator voltou a participar num outro filme vudu, Zombies on Brodway (Zombies na Brodway), mas sem sobrancelhas espetadas.

Zombies on Brodway conta a história de Ace Miller, um gangster que decide abrir uma discoteca em Nova Iorque, o “Zombie Hut”. Para a inauguração, Miller decide arranjar uns zombies a sério, e envia dois dos seus empregados ao Haiti para tratarem do assunto.

Para Luckhurst, “Zombies on Broadway assinala a passagem completa de ‘zombi’ para ‘zombie’ na cultura popular norte-americana”. “Em dez anos, o zombie deixou de ser apenas o sussurro de uma crença folclórica, nos limites do império colonial americano, para se tornar em papéis sensacionalistas, pulp magazines, canções, bares, filmes sinistros da série-b e séries de rádio como The Shadow, que estavam no centro da indústria cultural norte-americana.” Na década de 40, o zombie saiu definitivamente das selvas caribenhas para se embrenhar na vida das grandes cidades dos Estados Unidos da América. À porta de bares, em bebidas, em canções — o zombie estava por todo o lado.

Grrrrr. Das Caraíbas para o mundo

A mais importante mudança na representação do zombie aconteceu depois do final da Segunda Guerra Mundial. “Os zombies deixaram de ser figuras solitárias ou um grupo de escravos merecedores de pena sob o comando de um mestre”, escreve Roger Luckhurst. “Em vez disso, os zombies começaram a aparecer numa multidão esmagadora e anónima.”

Esta mudança deu-se após 1945, na sequência dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. “À semelhança de muitos outros tipos de ficção, as histórias de zombies também absorveram o ambiente cultural e histórico do ambiente em que foram criadas”, explicou ao Observador Angela Becerra Vidergar, especialista em literatura comparada da Universidade de Stanford, na Califórnia.

▲ A cidade de Hiroshima, no Japão, ficou praticamente destruída depois dos bombardeamentos de 1945 - os zombies também mudaram a partir daí (AFP/AFP/Getty Images)

AFP/Getty Images

A demonstração do alcance destrutivo das armas nucleares no Japão, “deu ao mundo uma nova percepção da capacidade humana, acessível e muito real, de destruir os da sua própria espécie”. Essa nova percepção, do “perigo iminente”, tornou-se ainda mais evidente aos olhos do público em geral com o surgimento de um cada vez maior número de “movimentos que salientavam a fragilidade do ecossistema global”. “Estes e outros factores contribuíram para a criação de um ambiente cultural fértil, ideal para o surgimento de histórias sobre catástrofes em massa e sobre o apocalipse”, referiu a investigadora norte-americana. Para além disso, as histórias sobre zombies tornaram-se menos locais, ganhando uma nova e devastadora escala global.

“Estas histórias podem ser apelativas porque podem servir para explorar a ansiedade e o medo que sentimos em relação a determinadas questões, como o avanço tecnológico ou as nossas próprias características zombies (a violência irracional e o consumo sem obstáculos). Num sentido menos pessimista, podem ainda servir para falarmos sobre a nossa esperança persistente e sobre a nossa capacidade de transcender os piores obstáculos.”

Esta nova concepção de zombie ganhou uma maior proeminência depois do filme Night of the Living Dead, de 1968, onde as hordas de zombies, sem rumo e sem inteligência, são quem mais ordena. O filme, realizado por George A. Romero, segue o rasto de Ben, Barbra e de outras cinco pessoas que, abrigadas numa casa abandonada, tentam sobreviver ao ataque de um grupo de zombies assassinos e canibais.

“Os filmes de Romero são muito importantes. Acho que o Dawn of the Dead [O Renascer dos Mortos], de 1978, é ainda mais importante do que Night of the Living Dead”, admitiu Roger Luckhurst. “Dawn of the Dead, que foi financiado pela indústria de terror italiana, estabeleceu os zombies como uma coisa global. Romero operava fora do sistema de estúdios e conseguiu realmente ultrapassar as barreiras do bom gosto. Contudo, não se trata de gore sem significado, mas sim profundamente alegório e político.”

A alegoria de Romero é a dos tempos modernos. O zombie há muito que deixou de ser um escravo do colonialismo. Em vez disso, tornou-se num símbolo do consumismo, “vazio e morto-vivo”. “Os zombies somos nós”, como salientou Luckhurst. “Agora estamos muito familiarizados com essa ideia, mas nos anos 70 era uma coisa nova. Romero tem um papel de grande influência, que é muito justificado”, explicou o autor de Zombies, A Cultural History.

Desde que Romero lançou o primeiro filme da sua saga de zombies, e principalmente depois de ter realizado Dawn of the Dead, esta ideia do pesadelo da massa desordenada tem sido constantemente repetida. Nos anos seguintes, tornou-se particularmente popular entre a indústria de terror italiana.

O mais famoso de todos os filmes de zombies italianos é Cannibal Holocaust (Holocausto Canibal), realizado por Ruggero Deodato, em 1980. As cenas de canibalismo explícitas e o gore excessivo levaram a que o filme fosse banido de Itália durante três anos. Enquanto isso, foi aberta uma investigação para apurar se as cenas do filme eram reais e se o realizador tinha, de facto, matado os atores e figurantes.

Zombies. Porque gostamos tanto deles?

Nos últimas décadas, a receita criada por Romero tem sido repetida vezes sem conta. Em filmes, em séries, em bandas-desenhadas e em vídeojogos. Roger Luckhurst acredita que, nos últimos 15 anos, os zombies atingiram “o ponto de saturação”. “Emergiram das formas mais menores da cultura de massas e, à semelhança da catástrofe viral que muitas vezes representam, entraram na corrente sanguínea e transformaram-se numa metáfora instantaneamente reconhecível em todo o mundo”, referiu.

A verdade é que os mortos-vivos nunca foram tão populares como hoje em dia. O sucesso da série Walking Dead, agora na sexta temporada, é um exemplo disso mesmo. A série, transmitida todos os domingos no canal norte-americano AMC, passa todas as segundas-feiras em Portugal na FOX, às 22h15.

Com o passar dos séculos, os zombies mudaram, transformaram-se e, acima de tudo, adaptaram-se. E ainda assim continuamos a gostar deles. Mas porquê?

Para Angela Becerra Vidergar, o fascínio pelos mortos-vivos não está apenas relacionado com as metáforas que representam ou podem representar. “Não existe uma só resposta, e todas as razões nos dão perspetivas importantes. Pessoalmente, tendo a focar-me nas histórias de zombies enquanto experiências de uma catástrofe global e nos dilemas éticos que surgem ao tentarmos colocarmo-nos nos lugares dos sobreviventes”, explicou a investigadora.

“Os zombies são perfeitos para respondermos a questões como ‘O que é que eu faria se a minha família estivesse em risco?’, porque não somos nós contra a natureza”, referiu ainda Angela Becerra Vidergar. “Somos nós contra algo que costumava ser como nós, e no qual nos podemos vir a tornar.”

Já Roger Luckhurst acredita que “os mortos-vivos são uma categoria que permite à cultura explorar as barreiras fundamentais das coisas”. “São uma categoria flexível, que muda de significado de cultura para cultura, de tempo para tempo. Isto significa que podem emergir como símbolos das preocupações relacionadas com o sexo e as infecções – como os vampiros na década de 1980 – ou como ‘monstros da crise’, como os zombies pós-apocalípticos dos nossos tempos.”

Para o autor britânico, porém, encarar os zombies como simples metáforas pode ser redutor, porque estes não são redutíveis “a uma única explicação”. “É preciso reconhecer que, se fossem instantaneamente interpretáveis, não poderiam condensar tanta complexidade social”, escreveu em Zombies, A Cultural History. “Vivemos em tempos extremos, com muitas forças a minarem o nosso sentido de segurança. Não admira que, a maioria das vezes, não saibamos se estamos vivos ou mortos.”

É por essa multiplicidade e capacidade de adaptação a uma variedade tão grande de práticas e discursos, que o zombie conseguiu devorar “tantos cérebros nos últimos séculos”. E é também por isso que o continuará a fazer, arrastando as pernas sem descanso até ao fim dos tempos.