O sistema cientifico português está, pela enésima vez nesta década, em luta. Depois dos cortes nos anos da troika, depois das tentativas pelo ministério da tutela e pelos reitores de excluir os precários da ciência do PREVPAP (processo de regularização dos contratos injustamente precários na administração pública), no próximo ano e meio vão terminar algumas milhares de contratos precários, assinados ao abrigo da Lei 57/2017 (que modificou o Decreto-Lei 57/2016). Trata-se de contratos de seis anos, de dois tipos: os que resultam da Norma Transitória (NT) da lei 57/2017, que, ao transformar um par de milhares de bolsas de pós-doc em contratos a termo, reconheceu (tardiamente) a estes trabalhadores os direitos básicos da lei laboral; e pouco menos de mil contratos que resultam dos primeiros Concursos Estímulo ao Emprego Científico (CEEC), nas suas versões individual e institucional.

Ora, a lei 57/2017 prevê a abertura, ao fim dos seis anos, de posições permanentes. Contudo, em ausência de qualquer mecanismo de financiamento e face a mais que uma década de cortes às universidades e à ciência, as instituições estão a resistir à estabilização – algumas universidades pediram que os centros de investigação não renovem os contratos ao final do 5º ano, para impedir a abertura de concurso para posição de carreira no 6º.

Este o contexto em que está a montar uma ampla mobilização dos/as trabalhadores da ciência, que requerem, simplesmente, que a lei seja aplicada. Aliás, é bom lembrar que aspirar à estabilização laboral depois de seis ou mais anos (12 no caso dos contratos da NT) é muito menos do que está legalmente obrigatório no mercado laboral, onde há obrigação de contratar sem termo ao final de três anos. É, neste contexto, que começam a aparecer textos, como o de Jorge Fernandes de 14 de junho, que defendem que estabilizar os precários da ciência teria impactos “trágicos” no sistema.

Fundamentalmente, Fernandes defende duas coisas: que estabilizar o precariado de longo prazo impediria o ingresso de novas gerações; e que muitos dos precários e das precárias que estão no sistema são “medíocres”. E trata-se, respetivamente, de uma dicotomia falsa e de escasso conhecimento do sistema.

Começamos pelo primeiro ponto. Como o próprio Fernandes reconhece, o problema fundamental é a falta de investimento: nos últimos 30 anos, o sistema científico português cresceu (principalmente graças aos investimentos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT) com base em contratos a prazo, sem que nunca se planeasse de forma estrutural o equilíbrio entre ingressos e estabilizações. O que serve, é reforçar o investimento estrutural, que permita tornar os quadros adequados às dimensões dos centros de investigação. Ter centros de investigação com 70/80% de precários (como é normal até nos centros de maior excelência que teoricamente teriam as melhores condições financeiras, como o centro onde trabalho) é problemático pela própria ciência: como fazer escolhas estratégicas de longo prazo se não podemos saber que recursos humanos teremos daqui a poucos anos? Ao mesmo tempo, o custo de um contrato precário, na mesma posição de carreira, é exatamente o mesmo que o custo de um contrato permanente: de facto, ninguém defende que os e as precárias da ciência tenham que sair do sistema, pois são estruturais ao próprio sistema. O governo e os reitores – e, implicitamente, quem usa o argumento de Fernandes – defendem que a grande maioria dos cientistas continue a ser precária de forma indeterminada, enquanto que continuam a querer atrair novas gerações financiadas pela FCT. Portugal precisa um sistema cientifico maior e melhor, isto é, estabilizar os precários e abrir novas vagas ao mesmo tempo, pois continua a ser dos países que menos investem dinheiro público na ciência – e na última década de rápido crescimento e “contas certas” é difícil defender que não haja verbas para tal.

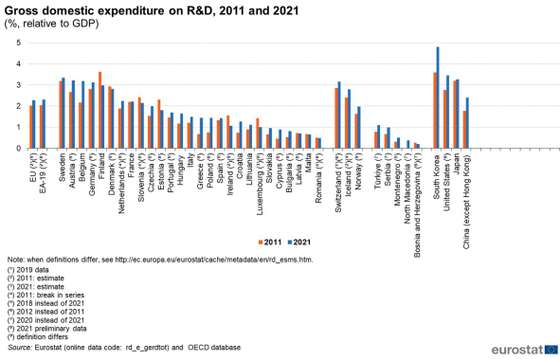

E vamos à presumida “mediocridade” dos precários e das precárias. Em que se baseia essa afirmação? Talvez na opinião pessoal sobre os cientistas que Fernandes conhece: contudo, Fernandes trabalhava num centro que está constantemente no topo das avaliações nacionais e que tem aumentado, na última década, a sua performance em qualquer indicador, das publicações internacionais à aquisição de fundos europeus – seria preciso algum dado a mais para suportar essa perceção pessoal. O único dado que Fernandes usa é o número de bolsas do European Research Council (ERC) conseguidas em Portugal, em comparação com uma seleção de países europeus. Logo, usar o ERC (provavelmente o concurso mais competitivo do planeta) como medida de qualidade do sistema nacional é como julgar o mercado mundial de automóveis a partir dos resultados da Formula 1 – não faz sentido. Mas o que Fernandes não diz é que a variável principal associada à excelência (e, portanto, ao sucesso na Formula 1) é o investimento e a sua diversificação: na ciência, investir dinheiro é a forma para atrair dinheiro. E Fernandes compara Portugal com Espanha (cujo PIB é quase 5 vezes o português), e com os três países que mais investem em ciência em proporção, Suécia, Áustria e Bélgica (ver os dados Eurostat na figura abaixo).

.

De facto, se há algo que ninguém contesta no debate público é que nas últimas três décadas o sistema científico português tornou-se plenamente internacional e competitivo – Fernandes não explica como possa gente tão medíocre ter obtido resultados tão poderosos. No específico, quem está hoje contratado pela NT, depois de ter completado o mais alto grau de formação (o doutoramento), já ganhou um concurso internacional de pós-doc, que tinha na altura taxas de sucesso de cerca 20%, para depois passar positivamente uma dezena de avaliações da sua instituição e da FCT (5 anuais, mais 2 trienais no pós-doc, uma trienal e uma anual no contrato NT); quem está contratado pelo CEEC tem pelo menos ganho um concurso internacional com taxas de sucesso que variaram entre 5 e 8% e passado por pelo menos duas avaliações (mas, de facto, na sua grande maioria, é gente que já passou pelo pós-doc e pela NT, e em muitos casos por outros concursos competitivos como Compromisso com a Ciência e iFCT).

Serve mais que falsas dicotomias e um conhecimento bastante superficial do sistema, integrado por números poucos significativos, para defender a necessidade de não estabilizar o percurso profissional de investigadores e investigadoras que demonstraram pelo menos uma dezena de vezes a sua qualidade com pelo menos duas instituições (o centro de investigação e a FCT). Servem argumentos melhores que esses – argumentos que parecem não existirem fora do domínio da ideologia.