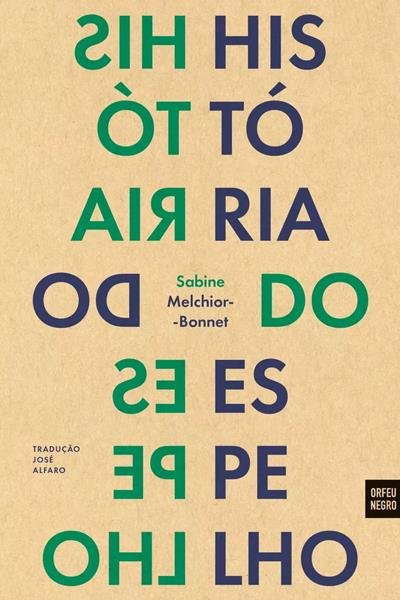

Título: “História do Espelho”

Autora: Sabine Melchior-Bonnet

Prefácio: Jean Delumeau

Tradutor: José Alfaro

Editora: Orfeu Negro

Páginas: 406

Preço: 16€

Hoje temos espelhos por toda a parte, da casa de banho ao automóvel, dos foyers dos teatros aos edifícios vidrados, dos elevadores exíguos aos telemóveis espertos, dos estojos de maquilhagem à escultura contemporânea, mas nem sempre foi assim, claro; e sobretudo, o vidro que se torna reflexivo quando laminado a prata, estanho ou alumínio e dá ao humano uma imagem instantânea de si mesmo tem uma longa história quotidiana que descende da antiguidade greco-romana mas também se manteve desconhecido em vários continentes por alguns séculos ainda. E isso faz dum objecto corriqueiro da vida moderna ocidental um tema fascinante, capaz de seduzir historiadores interessados em perceber, explicar e narrar a marcha da humanidade a partir da criação, difusão e uso comum dum único e específico artefacto da chamada cultura material.

Isso já foi feito várias vezes, por exemplo com o sugestivo e aguçado Pencil. A History of Design and Circumstance de Henry Petrouski (1989), e a francesa Sabine Melchior-Bonnet (1940-) seguiu o filão com Histoire du Miroir, publicado em 1994 e mais de duas décadas depois finalmente traduzido para leitores portugueses — menos familiarizados, diria, com esta maneira mais fina de observar o passado: Seis Mil Anos de Pão de Heinrich Eduard Jacob, lançado em 2003 por Antígona (o selo pai de Orfeu Negro), foi um surpreendente fracasso comercial…

Sabine Melchior-Bonnet também é autora de outras histórias, como a do adultério, do casamento e da frivolidade (2000, 2009, 2013), e quem sabe que uma francesice assim tão persistente traz quase sempre agarrado um incontornável rol de balofices, pode pensar em torcer-lhe o nariz, preferindo The Mirror and Man de Benjamin Goldberg (1988), Mirror, Mirror: A History of the Human Love Affair With Reflection de Mark Pendergrast (2003) ou The Book of the Mirror: An Interdisciplinary Collection exploring the Cultural Story of the Mirror editado por Miranda Andreson (2008). Ainda assim, o facto de o livro de Melchior-Bonnet ter tido em 2002 uma edição em língua inglesa, pela competente e atenta Routledge, é uma garantia do seu valor intrínseco e do pioneirismo da sua abordagem. E não, não há razões para queixas…

O livro está dividido em três partes (o espelho e a sua difusão; a magia da semelhança; a inquietante estranheza), permitindo que a evolução técnica do objecto seja separada das incidências culturais que a sua natureza e lenta vulgarização criou. Os primeiros espelhos eram pequenos discos de prata ou ouro polidos, por vezes decorados no reverso com cenas mitológicas, vegetalistas ou humanas, adornados com esponjas para se lhes puxar o necessário lustro, tendo por vezes cabos de marfim. A expansão do império romano também ampliou a dimensão dos espelhos, permitindo alcançar um reflexo de corpo inteiro. Mas seria mais adequado chamar-lhes simplesmente superfícies reflectoras, como as de almandina preta, esmeralda e fengita que os imperadores romanos faziam cobrir as paredes dos seus aposentos. O vidro, tal como o conhecemos, sem opacidade, chegou muito depois, já no século XII, com os vidreiros franceses em destaque produzindo pequenos quadrados planos mas muito irregulares ainda, que serviam para envidraçar janelas, substituindo aos poucos o papel oleado.

Sem progressos na depuração do vidro para vidraças não se chegaria do espelho côncavo “que não ultrapassa o tamanho de um pires” (p. 31), reconhecível em pinturas flamengas e gravuras alemãs dos séculos XV-XVI, ao espelho plano de maiores dimensões que vemos n’As Meninas de Velázquez (1656). Vidreiros de Lorena, Boémia, Flandres e outros pontos da Europa do Norte cederam diante dos avanços alcançados em Murano (Veneza) na produção dum vidro do qual derivou “o segredo de fazer espelhos de vidro cristalino” (p. 35), para cuja produção em 1503 os Del Gallos quiseram obter um privilégio exclusivo de vinte e cinco anos. Exportando “os espelhos mais puros do mundo” para toda a Europa e para a Pérsia e Índia, com a sua técnica de sopro Murano não conseguia formatos acima dum metro (acrescido por molduras de cristal) e em breve cederá à concorrência francesa e boémia. No século XVI espelhos de aço bem polido coexistem ainda com os de vidro bem brunido.

O espelho de cristal [de rocha] só lentamente — e apenas entre a aristocracia — vai destronando o de metal, que desaparecerá quase de todo dos inventários no último terço do século XVII” (p. 44).

Até 1630 os espelhos ainda são raros em Paris, e oferecer um pode tornar-se um sumptuoso presente de casamento, sobretudo se “ornado com oito rosas de rubis”, como o que Isabelle de Saint-Chamond recebeu de seu pai em 1610 (p. 47), e “um espelho de Veneza encaixilhado numa rica moldura de prata vale mais do que um quadro de Rafael” (p. 51).

A moda dos espelhos e dos cabinets de glaces entre os círculos de corte e do alto funcionalismo burguês criou uma “catastrófica hemorragia de divisas” que sucessivos reis franceses procuraram suster, cedendo privilégios a pequenos vidreiros italianos ou nacionais, que todavia não conseguem criar uma mudança de gosto, e o remédio acaba por ser a criação, em 1665, duma grande manufactura real de vidros e espelhos (como já havia sido feito para mobiliário e tapeçaria), recrutando “em segredo, [uma vintena de] artistas e mestres vidreiros venezianos por intermédio de emissários bem infiltrados na Sereníssima República” (p. 56). Melchior-Bonnet fala-nos de espionagem industrial recíproca, do rigoríssimo controlo de Murano sobre os seus artífices e das dificuldades dos primeiros anos da Manufactura Real, até à Galeria de Espelhos de Versalhes “apresentada ao público” (sic) em Dezembro de 1682.

Uma proibição régia de compra de espelhos a Veneza seria contornada por muitos negociantes de Paris e da província, que os adquiriam no porto franco de Marselha, donde transitavam para Espanha. O corpo diplomático foi chamado a denunciar mercadores franceses que procurassem contornar a lei, e a polícia parisiense fazia buscas habituais aos estabelecimentos dos capelistas e adeleiros suspeitos de terem espelhos de contrabando, fazendo confiscos abundantes. Até 1690, “Veneza consegue fabricar espelhos a metade dos preços dos franceses, e os lucros dos revendedores, apesar dos riscos e do custo dos portes, continuam a ser substanciais” (p. 85). Mas não era só uma questão de preço, era também de qualidade: ignorando a proibição que ele próprio instituíra, Luís XIV, ao mesmo tempo que era “o principal cliente da Manufactura” (p. 115) e beneficiava de tarifas especiais, comprou espelhos de Murano em 1686-87, por mais de 8000 libras.

Revoluções

Tudo isso começa a mudar em 1700, quando a nova técnica de vidro fundido e vazado permite construir um grande espelho de 2,7 x 1 m. Esse processo revolucionário permaneceu durante décadas como um segredo francês bem guardado, mas só “em 1763 a espelharia de Saint-Gobain abandona a técnica de sopro para se concentrar unicamente nos espelhos vazados” (p. 98). A difícil conservação do estanho, sensível à humidade, também só será alcançada em 1842, e os malefícios da estanhagem com mercúrio — o “envenamento criminoso dos operários” — só serão solucionados em 1850, com o prateamento patenteado por um investigador inglês.

O espelho — toda uma enxurrada deles — transforma a decoração doméstica, desde a lareira ao psiché (1810) e ao roupeiro com espelho (c. 1840), mas também fora de portas, os “novos cafés da moda, as lojas dos vendedores de limonada e os lupanares” (p. 132) — toda “uma loucura” parisiense, que rapidamente se espalha à Europa.

“Narciso” de Caravaggio

Mas este objecto maravilhoso foi também inquietante desde Platão, muito arriscado desde Narciso, que acreditou na presença de um ser vivo debaixo do espelho d’água em que se debruçou, e um tanto divinatório, para Artemidoro, que acreditava poder ler o futuro nas imagens dum espelho, enquanto Séneca coloca um nas mãos dum homem em fúria para que ele perceba como se desfigurou. Sabine Melchior-Bonnet regressa à Antiguidade clássica para afirmar que, “dado ao homem para conhecer a sua alma e triunfar sobre os seus vícios, o espelho foi pervertido e utilizado para fins vergonhosamente materiais” (p. 161), dando início a uma digressão filosófica e científica que atravessa a Idade Média — em que o homem é tido como espelho de Deus, a Bíblia o “espelho imaculado” pronto a educá-lo, e aos manuais de civilidade se chamavam espelhos — e o humanismo renascentista, quando o espelho convexo, “semelhante ao olho de Deus sobre o mundo, vê o que não pode ser visto pelo espectador” no retrato dos Arnolfinis de Van Eyck (pp. 179-80), até se chegar à revolução óptica de Kepler.

O espelho, que era moral, torna-se mundano:

As pessoas não se olham ao espelho, é o espelho que olha para elas, é ele que dita as suas leis e serve de instrumento normativo com o qual se avaliam a conveniência e a conformidade ao código mundano” (p. 194)”

No fundo, “ensina a ciência das boas maneiras” (p. 195) e invade a literatura, de todo tipo e proveniência, como um diálogo de autor anónimo entre um grande espelho de parede e um espelhinho de bolso (1664), ícones da intimidade e do teatro social. Na galeria de espelhos, o “narcisismo colectivo” é alimentado pela “complacência recíproca” que mantém o “concerto social” da sociedade francesa no apogeu de Versalhes. Está em marcha uma revolução cultural do homem com a sua própria imagem, que a vulgarização das silhuetas recortadas e o triunfo da fotografia vão consagrar como “democratização do narcisismo” (p. 220), tornando o direito ao retrato “um dos direitos do homem”.

“Observar-se para se pensar” é o título certeiro dum capítulo dedicado ao espelho a partir do Renascimento: “O espelho reflecte as agitações da alma e suporta ou confirma as deduções do pensamento” (p. 234). “Muitos pintores eram filhos de sopradores de vidro, alguns até fabricavam e vendiam espelhos”, sugere Melchior-Bonnet. Pintores como Johaness Gumpp incluem espelhos nas suas telas ou interessam-se pelas “subtilezas ópticas” em que o reflexo e o real se conjugam, numa intermitável colecção de auto-retratos, como os de Rembrandt: a imagem do espelho encarna, e com o aumento da dimensão dos espelhos e a sua difusão nasce “uma nova consciência do corpo” (p. 242), que terá o seu paroxismo na figura do dândi, cujo ideal estético e moral consistiria, para Charles Baudelaire, “viver e dormir em frente a um espelho” (p. 249). O Capitão Fracasso de Théophile Gautier tem no seu epicentro literário um espelho veneziano em que o personagem, vestido com roupas teatrais, se revê “como por vezes se tinha visto em sonhos”, o que confere ao reflexo um poder de metamorfose, de miragem, de recusa da realidade.

Essa ambiguidade entre real e imaginado fizera do espelho, na Idade Média, “um instrumento do Diabo” presente em inúmeras figurações alegóricas do Pecado, mas os avanços da ciência óptica (e o bom senso) acabarão por explicar os efeitos ditos mágicos do espelho, mas não esgotaram os “demónios interiores”. O espelho permanecerá como símbolo da instabilidade da fortuna, da inevitabilidade da morte e da necessidade de recusa de vã glória, mas também como “terra de ninguém entre a vida concreta de todos os dias e o lugar do sonho” (p. 356), ou, nas palavras de Jorge Luis Borges, “superfície muda onde tudo acontece e nada se recorda” (p. 363).

Sabine Melchior-Bonnet escreveu este bom livro, vinte e dois anos depois traduzido em Portugal…