Índice

Índice

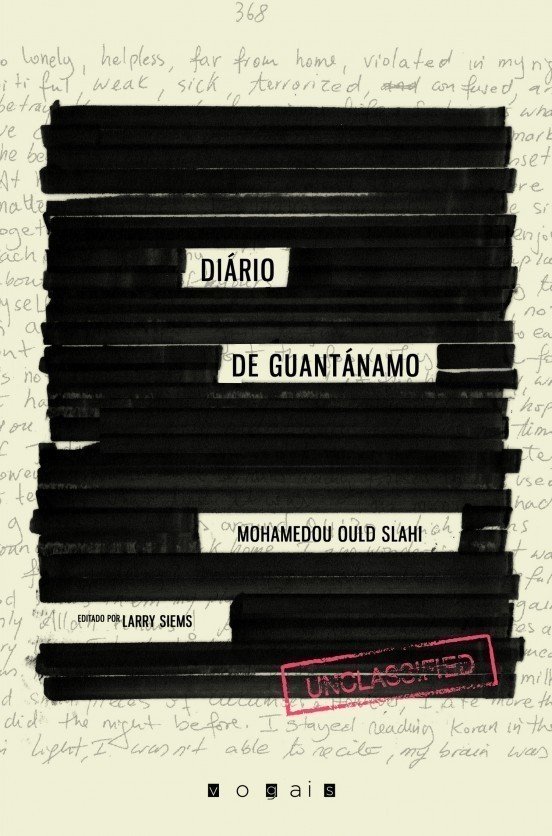

Em 2002, Mohamedou Ould Slahi foi enviado para a prisão norte-americano de Guantánamo, suspeito de ser um dos homens que planeara os atentados de 11 de setembro. Esteve 14 anos à espera de uma acusação formal: mesmo perante a falta de provas que levou o juíz federal a ordenar a sua libertação em 2010, o governo dos Estados Unidos não aceitou a decisão. Durante todo esse tempo diz que foi vítima de torturas “repetidas, violentas e sinistras”. Este ano foi finalmente libertado.

Nascido na Mauritânia em 1970, Mohamedou viajou pela primeira vez para a Europa quando ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha, onde trabalhou durante vários anos como engenheiro. Voltou a casa em 2000 e, no ano seguinte, foi detido e enviado para a Jordânia, depois para o Afeganistão e por fim para Cuba. Foi em Guantánamo que começou a escrever sobre o mundo dentro da prisão mais polémica do mundo (e que Obama prometeu fechar quando chegou à Casa Branca).

Entretanto, o ativista e escritor norte-americano Larry Siems teve acesso ao manuscrito do seu diário e preparou-o para ser publicado. Não antes de passar por uma batalha judicial de seis anos com a justiça dos EUA que acabou numa censura de mais de 2.500 linhas pelo governo americano. Por razões de segurança interna, os EUA não quiseram publicados nomes e dados confidenciais.

Para assinalar a libertação do “prisioneiro mais famoso de Guantánamo” e do seu regresso a casa sem qualquer acusação formal pelos Estados Unidos, chegou agora às livrarias portuguesas “Diário de Guantánamo”. O Observador publica os dois primeiros capítulos da obra publicada pela editora Vogais e à venda por 20,99 euros. Toda a informação censurada pelos EUA está assinalada neste texto com “XXXXX”.

Jordânia–Afeganistão–GTMO

XXXXXXXXX, XX de julho de 2002, 22h00.

A música desligou‐se. As conversas dos guardas dissiparam‐se. A carrinha foi esvaziada.

Senti que fiquei sozinho na carrinha.

A espera não foi muita. Senti a presença de pessoas novas, uma equipa silenciosa. Não me lembro de uma única palavra durante todo o transporte que se seguiu.

Alguém estava a desatar‐me as correntes dos pulsos. Desatou a primeira mão, e outro tipo agarrou essa mão e dobrou‐a, enquanto uma terceira pessoa punha as novas algemas, mais firmes e pesadas. Agora tinha as mãos agrilhoadas à minha frente.

Alguém começou a rasgar‐me as roupas com algo parecido com uma tesoura. Pensei: Que raio se passa? Comecei a sentir‐me preocupado com a viagem que nunca quis nem iniciei. Havia alguém a decidir tudo por mim; eu tinha todas as preocupações do mundo menos ter de tomar uma decisão. Passaram‐me velozmente muitos pensamentos pela cabeça.

Despiram‐me completamente. Foi humilhante, mas a venda ajudou‐me a evitar o mau aspeto do meu corpo nu. Durante todo o procedimento, a única prece de que me lembrei foi a oração da crise, Ya hayyu! Ya kayyum!, e murmurei‐a o tempo inteiro. Sempre que me via numa situação parecida, esquecia‐me de todas as preces, exceto a oração da crise, que aprendi com a vida do nosso Profeta, que a Paz esteja com ele.

Um dos da equipa pôs uma fralda à volta das minhas partes íntimas. Só nessa altura é que fiquei com a certeza absoluta de que o avião se destinava aos EUA. Agora começava a convencer‐me de que «tudo vai ficar bem». A minha única preocupação era a minha família ver‐me na televisão numa situação tão degradante. Eu estava tão escanzelado. Sempre o fora, mas nunca assim tão magro: as minhas roupas de rua tinham cado tão largas que eu parecia um gato pequeno num saco grande.

Quando a equipa dos EUA acabou de me vestir as roupas que tinham feito à minha medida, um tipo tirou‐me a venda por instantes. Não consegui ver grande coisa, porque ele me apontou uma lanterna aos olhos. Ele estava tapado dos pés à cabeça com um uniforme negro. Abriu a boca e pôs a língua de fora, gesticulando para que eu o imitasse, uma espécie de teste Ahh que fiz sem resistência. Vi parte do seu braço muito pálido com pelos loiros, o que cimentou a minha teoria de estar nas mãos do Uncle Sam.

A venda foi puxada para baixo. Durante todo aquele tempo escutei o ruído alto de motores de avião; tenho a forte convicção de que uns aviões estavam a aterrar e outros a descolar. Senti o meu avião «especial» a aproximar‐se, ou a carrinha a aproximar‐se do avião, já não me lembro. Mas lembro‐me que, quando a escolta me agarrou e tirou da carrinha, não havia espaço entre a carrinha e as escadas do avião. Eu estava tão exausto, indisposto e cansado que não conseguia andar, o que levou a escolta a puxar‐me escadas acima como se eu fosse um cadáver.

Dentro do avião fazia muito frio. Fui deixado num sofá e os guardas prenderam‐me, muito provavelmente ao chão. Senti‐me tapado por um cobertor; apesar de ser muito no, reconfortou‐me.

Descontraí e entreguei‐me aos meus sonhos. Estava a pensar nos vários membros da minha família que não voltaria a ver. Quão tristes cariam eles! Chorei sem barulho nem lágrimas; por algum motivo, eu tinha dado todas as minhas lágrimas ao início da expedição, que foi como a fronteira entre a morte e a vida. Gostaria de ter sido melhor para as pessoas. Gostaria de ter sido melhor para a minha família. Arrependi‐me de todos os erros que cometi na minha vida, para com Deus, para com a minha família, para com toda a gente!

Estava a pensar na vida numa prisão americana. Estava a pensar nos documentários que tinha visto sobre as suas prisões e na dureza com que tratavam os seus prisioneiros. Desejei ser cego ou ter outra de ciência, para que me pusessem em isolamento e me dessem alguma proteção e um tipo de tratamento mais humano. Eu pensava: Como será que vai ser a primeira audiência com o juiz? Terei hipóteses de receber um julgamento justo num país tão cheio de ódio pelos muçulmanos? Estarei realmente já condenando, mesmo antes de ter a possibilidade de me defender a mim próprio?

Afoguei estes pensamentos dolorosos no calor do cobertor. De vez em quando, a dor da vontade de urinar incomodava‐me. A fralda não funcionava comigo: eu não conseguia convencer o meu cérebro a dar o sinal à minha bexiga. Quanto mais tentava, mais determinado ficava o meu cérebro. O guarda ao meu lado estava sempre a pôr‐me tampas de garrafas de água na boca, o que piorava a minha situação. Não havia modo de recusar: ou engoles, ou te asfixias. Estar deitado de lado estava a dar cabo de mim como não dá para imaginar, mas todas as tentativas de mudar de posição fracassavam, pois uma mão forte voltava a pôr‐me na mesma posição.

Dava para perceber que o avião era um jato grande, o que me fez acreditar que o voo se dirigia para os EUA. Mas, ao fim de cerca de cinco horas, o avião começou a perder altitude e aterrou suavemente na pista. Compreendi que os EUA ficavam um pouco mais longe do que isso. Onde estamos? Em Ramstein, na Alemanha? Sim! E em Ramstein há um aeroporto militar dos EUA para aviões em trânsito de e para o Médio Oriente; iríamos parar aqui para abastecer.

Contudo, assim que o avião aterrou, os guardas começaram a trocar as correntes de metal por outras, de plástico, que me feriram os tornozelos na curta caminhada até ao helicóptero.

Quando o sol me atingiu, a questão voltou a surgir: onde estou eu? Sim, é a Alemanha: era julho e o sol levanta‐se cedo. Mas porquê a Alemanha? Eu não tinha cometido quaisquer crimes na Alemanha! Que tipo de merda arranjaram eles contra mim? E, todavia, o sistema jurídico alemão era de longe uma opção melhor para mim. Além disso, o sistema alemão é algo transparente, e não há penas de 200 ou 300 anos. Eu tinha pouco com que me preocupar: um juiz alemão irá ver-me e mostrar‐me aquilo de que governo me acusa e depois serei enviado para uma prisão temporária até que o meu caso esteja decidido. Não me sujeitarão a tortura e não terei de ver os rostos maldosos dos interrogadores.

Ao fim de cerca de dez minutos, o helicóptero aterrou, e eu fui levado para uma carrinha, com um guarda de cada lado. O condutor e o seu vizinho estavam a falar numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Pensei: Que raio estão eles a falar, talvez filipino? Pensei nas Filipinas, porque estou ao corrente da grande presença militar dos EUA aí. Oh!, sim, são as Filipinas: eles conspiraram com os EUA e arranjaram alguma merda contra mim. Como seriam as perguntas do juiz deles? Por esta altura, no entanto, só queria chegar e fazer xixi, depois disso podem fazer o que quiserem. Por favor, deixem‐me chegar!, pensei eu, Depois disso podem matar‐me!

Os guardas tiraram‐me da carrinha ao fim de um percurso de cinco minutos, e eu senti que me tinham posto numa espécie de átrio. Eles forçaram‐me a ajoelhar e a baixar a cabeça: deveria ficar nesta posição até que eles me agarrassem. Eles gritaram: «Não te mexas.» Antes de me preocupar com qualquer outra coisa, despejei a urina mais extraordinária desde que nascera. O alívio foi tanto que senti que tinha sido libertado e enviado de volta para casa. De repente, as minhas preocupações dissolveram‐se e sorri interiormente. Ninguém reparou no que fiz.

Cerca de um quarto de hora depois, alguns guardas puxaram-me e levaram-me a reboque para uma sala onde eles, obviamente, tinham «processado» vários detidos. Uma vez na sala, os guardas tiraram‐me a venda da cabeça. Oh!, as minhas orelhas doíam‐me tanto, e o mesmo em relação à minha cabeça; na verdade, todo o meu corpo conspirava contra mim. Mal me mantinha de pé. Os guardas começaram a tirar‐me as roupas, e pouco depois ali estava eu tão nu como quando a minha mãe me deu à luz. Pela primeira vez, estava diante de soldados americanos; não na TV, isto era a sério. Tive a reação mais comum, tapar as minhas partes íntimas com as mãos. Também comecei a recitar baixinho a oração da crise: Ya hayyu! Ya kayyum! Ninguém me impediu de rezar; todavia, um dos polícias militares encarava‐me com os olhos cheios de ódio. Mais tarde, ordenou‐me que parasse de olhar em volta da sala.

Um XXXXX médico fez‐me um exame médico rápido, após o qual fui enrolado em panos afegãos. Sim, panos afegãos nas Filipinas! É claro que eu estava acorrentado, com as mãos e os pés atados à minha cintura. Nas mãos, ainda por cima, puseram‐me mitenes. Agora estou pronto para a ação! Que ação? Não faço ideia!

A equipa de escolta puxou‐me, vendado, para uma sala de interrogatório vizinha. Assim que entrei na sala, várias pessoas começaram a gritar e a atirar coisas contra a parede. Na confusão, consegui distinguir as seguintes perguntas:

«Onde está Mullah Omar?»

«Onde está Usama Bin Laden?»

«Onde está Jalaluddin Haqqani?»

Pela minha cabeça passou uma análise muito rápida: os indivíduos naquelas perguntas estavam à frente de um país e agora são um bando de fugitivos! Aos interrogadores, escaparam várias coisas. Primeiro, tinham acabado de me dar as últimas notícias: o Afeganistão está tomado, mas as pessoas de mais alto nível não foram capturadas. Segundo, entreguei-me no momento em que a guerra contra o terrorismo começou, e desde então que tenho estado numa prisão jordana, literalmente sem contacto com o resto do mundo. Portanto, como é que eu haveria de saber da tomada do Afeganistão pelos EUA, e além disso acerca da fuga dos seus líderes? Já para não falar do local onde se encontram agora.

Respondi humildemente:

«Não sei!»

«És um mentiroso!», gritou um deles num árabe defeituoso.

«Não, não estou a mentir, fui capturado assim e assim, e só sei de Abu Hafs», disse eu, num resumo rápido da minha história.

«Devíamos interrogar estes cabrões como os israelitas os interrogam!»

«Como fazem eles?»

«Despem‐nos e interrogam‐nos!»

«Talvez devêssemos!», sugeriu outro. Ainda havia cadeiras pelos ares, a atingir as paredes e o chão. Eu sabia que era uma demonstração de força, o suscitar de medo e ansiedade. Segui a maré e até tremi mais do que o necessário. Eu não acreditava que os americanos torturassem, embora sempre o tivesse considerado uma possibilidade remota.

«Vou interrogar‐te mais tarde», disse um deles, e o intérprete dos EUA repetiu‐o em árabe.

«Levem‐no para o hotel», sugeriu o interrogador. O intérprete não traduziu isto.

Assim terminou o primeiro interrogatório. Antes de a escolta me ter agarrado, no meu medo aterrorizado, tentei criar uma relação com o intérprete.

«Onde aprendeste árabe tão bem?», perguntei.

«Nos Estados Unidos!», respondeu ele, parecendo lisonjeado. Na verdade, ele não falava bom árabe; eu estava apenas a tentar fazer amigos.

A equipa de escolta levou‐me dali.

«Tu falas inglês», disse um deles com um forte sotaque asiático.

«Um pouco», respondi. Ele riu‐se, e o seu colega também. Senti‐me um ser humano a ter uma conversa informal. Disse a mim próprio: Repara em quão afáveis são os americanos; vão pôr‐te num hotel, interrogar-te durante uns dois dias e depois mandar‐te‐ão de avião para casa em segu‐ rança. Não há motivos para preocupação. Os EUA querem apenas veri car tudo. Por amor de Deus, estás numa base nas Filipinas; apesar de ser um sítio a roçar o ilegal, é apenas temporário. O facto de um dos guardas soar asiático fortaleceu a minha teoria errada de estar nas Filipinas.

Depressa cheguei, não a um hotel, mas a uma cela de madeira sem retrete ou lavatório. Pela mobília modesta — um colchão fino e gasto e um cobertor velho —, via-se que já alguém lá tinha estado. Fiquei mais ou menos feliz por ter deixado a Jordânia, um sítio cheio de incerteza, mas preocupavam‐me as preces que não poderia fazer, e queria saber quantas preces tinha perdido na viagem. A guardar a cela estava um(a) XXXXX branco/a e magro/a, algo que me trouxe mais alívio: durante os oito meses anteriores, eu tinha lidado apenas com homens grandes e musculados. Perguntei as horas a XXXXX, e XXXXX disse‐me que eram aproximadamente 11h00, se bem me lembro. Eu tinha mais uma pergunta.

«Que dia é hoje?»

«Não sei, aqui todos os dias são iguais», respondeu XXXXX. Percebi que estava a perguntar de mais; nem sequer deveria dizer‐me as horas, como mais tarde fiquei a saber.

Descobri um Corão cuidadosamente colocado por cima de algumas garrafas de água. Compreendi que não estava só na prisão, que certamente não era um hotel.

Afinal, eu fora posto na cela errada. Subitamente, vi os pés curtidos de um preso cujo rosto não consegui ver, por estar tapado com um saco preto. Os sacos pretos, depressa constatei, eram postos nas cabeças de todos para os vendar e os tornar irreconhecíveis, incluindo o escritor. Para ser franco, eu não queria ver a cara do preso, não fosse ele estar com dores ou a sofrer, porque detesto ver pessoas em sofrimento; deixa‐me doido. Nunca me esquecerei dos gemidos e dos gritos dos pobres detidos na Jordânia enquanto lhes infligiam torturas. Lembro‐me de tapar os ouvidos para não ouvir os seus gritos, mas, por mais que tentasse, ainda conseguia escutar o seu sofrimento. Era horrível, ainda pior do que a tortura.

O guarda XXXXX à minha porta parou a equipa de escolta e organizou a minha transferência para outra cela. Era igual àquela em que estava, mas na parede em frente. Naquela divisão havia uma garrafa de água pela metade, cujo rótulo estava escrito em russo; desejei ter aprendido russo. Disse para mim mesmo: Uma base militar nas Filipinas com garrafas da Rússia? Os EUA não precisam de fornecimentos da Rússia, e além disso geograficamente não faz qualquer sentido. Onde é que estou? Talvez numa antiga república russa, como o Tajiquistão? A única coisa que sei é que não sei!

A cela não tinha instalações para eu tratar das minhas necessidades naturais. Lavar‐me para rezar era impossível e proibido. Não havia quaisquer pistas quanto à kibla, a direção de Meca. Fiz o que pude.

O vizinho da cela ao lado estava mentalmente doente; ele gritava numa língua com a qual eu não estava familiarizado. Mais tarde, soube que se tratava de um líder talibã.

Horas depois nesse mesmo dia, 20 de julho de 2002, os guardas foram buscar‐me para trabalho policial de rotina: impressões digitais, altura, peso, etc. Ofereceram‐me XXXXX como intérprete. Era óbvio que o árabe não era a primeira língua de XXXXX. XXXXX ensinou‐me as regras: nada de falar ou rezar em voz alta, nada de me lavar para as preces, e uma série de outros nãos nesse sentido. O guarda perguntou‐me se eu queria ir à casa de banho. Pensei que ele estivesse a referir‐se a um local onde pudesse tomar um duche; «Sim», disse eu. A casa de banho era um barril cheio de detritos humanos. Era a casa de banho mais repugnante que alguma vez tinha visto. Os guardas tinham de nos vigiar enquanto tratávamos dos nossos assuntos. Eu não conseguia comer — na Jordânia, a comida era, de longe, muito melhor do que as MRE que recebi em Bagram —, e portanto não tinha vontade de ir à casa de banho. Para fazer xixi, usava as garrafas de água vazias na minha cela. A situação higiénica não era propriamente perfeita; por vezes, quando a garrafa cava cheia, eu continuava no chão, garantindo que não escorria até à porta.

Durante as noites seguintes, em isolamento, fiquei com um guarda engraçado que estava a tentar converter‐me ao cristianismo. Gostei das conversas, embora o meu inglês fosse muito básico. O meu interlocutor era jovem, religioso e enérgico. Ele gostava de Bush («o verdadeiro líder religioso», segundo ele); detestava Bill Clinton («o Infiel»). Amava o dólar e odiava o euro. Ele tinha o seu exemplar da Bíblia constantemente consigo e, sempre que a oportunidade surgia, lia-me histórias, a maioria das quais tiradas do Velho Testamento. Eu não teria sido capaz de o compreender se não tivesse lido a Bíblia em árabe várias vezes, já para não falar das versões das histórias que não são muito diferentes das do Corão. Tinha‐a estudado na prisão jordana; pedi um exemplar e eles disponibilizaram‐me outro. Foi muito útil para compreender as sociedades ocidentais, apesar de muitas delas negarem a influência das escrituras religiosas.

Perguntei‐lhe quanto à minha situação. «Tu não és criminoso, porque eles põem os criminosos no outro lado», disse‐me, gesticulando com a sua mão. Pensei nesses «criminosos» e imaginei um bando de muçulmanos jovens, e qual seria a sua situação. Senti pena. Mais tarde, afinal, eu seria transferido para junto desses «criminosos», e tornar‐me‐ia um «criminoso de alta prioridade». Senti‐me como que envergonhado quando o mesmo guarda me viu mais tarde com os «criminosos», depois de ele me ter dito que eu seria libertado, no máximo, dali a três dias. Ele agiu com naturalidade, mas já não tinha a mesma liberdade para falar comigo sobre religião ali, devido aos seus vários colegas. Os outros detidos disseram‐me que ele também não era mau para com eles.

Na segunda ou na terceira noite, XXXXX tirou‐me da cela pelas próprias mãos e conduziu‐me até um interrogatório, em cuja sala o/a mesmo/a XXXXX árabe já se encontrava. XXXXX. Dava para ver que ele era o homem certo para aquela missão: era o tipo de pessoa que não se importava de fazer o trabalho sujo. Os presos em Bagram costumavam chamar‐lhe XXXXX; dizia‐se que ele era responsável por torturar até indivíduos inocentes que o governo tinha libertado.

XXXXX não precisava de me algemar, pois eu estava agrilhoado 24 horas por dia. Eu dormia, comia e ia à casa de banho enquanto estava completamente algemado, das mãos aos pés. XXXXX abriu um arquivo que tinha na mão XXXXX e começou, através do/a intérprete. XXXXX estava a fazer‐me perguntas genéricas sobre a minha vida e o meu passado. Quando me perguntou «Que línguas falas?», não acreditou em mim; riu‐se, juntamente com o intérprete, dizendo: «Haha, falas alemão? Espera, vamos confirmar.»

Subitamente, XXXXX a sala XXXXX. Não havia dúvidas, ele era XXXXX.

«Ja Whol», respondi eu. XXXXX não era XXXXX, mas o seu alemão era bastante aceitável, visto ter passado XXXXX. Ele confirmou ao seu colega que o meu alemão era «XXXXX.

Olharam ambos para mim com algum respeito depois disso, embora o respeito não fosse su ciente para me poupar à ira de XXXXX. XXXXX perguntou‐me onde tinha aprendido a falar alemão, e disse‐me que me interrogaria novamente mais tarde.

XXXXX, «Wahrheit macht frei, a verdade liberta‐te.»

Quando o ouvi dizê‐lo, percebi que a verdade não me libertaria, porque o «Arbeit» não tinha libertado os judeus. A máquina de propaganda de Hitler costumava incitar os presos judeus com o slogan «Arbeit macht frei», o trabalho liberta. Mas o trabalho não libertou ninguém.

XXXXX fez uma nota no seu caderninho e deixou a sala. XXXXX mandou‐me de volta para o meu quarto e pediu desculpa XXXXX.

«Desculpa ter‐te mantido acordado/a durante tanto tempo.»

«Não há problema!», respondeu XXXXX.

Depois de vários dias em isolamento, fui transferido para junto da população geral, mas só podia olhar para eles, pois fora posto no estreito corredor de arame farpado entre as celas. Porém, era como se estivesse fora da prisão, e eu chorei e agradeci a Deus. Ao fim de oito meses de isolamento total, vi outros detidos mais ou menos na mesma situação. Os presos «maus» como eu estavam acorrentados 24 horas por dia, e eram postos no corredor, onde todos os guardas e presos que passavam os pisavam. O sítio era tão estreito que o arame farpado me picou continuamente ao longo dos dez dias seguintes. Vi XXXXX a ser alimentado à força; estava numa greve de fome de 45 dias. Os guardas gritavam com ele, e ele estava a fazer saltitar um pedaço de pão entre as suas mãos. Todos os presos tinham um aspeto muito desgastado, como se tivessem sido enterrados e depois ressuscitado ao fim de vários dias, mas XXXXX era uma coisa totalmente diferente: ele era ossos sem carne. Lembrava‐me as fotografias que se veem nos documentários sobre os prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Os detidos não estavam autorizados a falar uns com os outros. O castigo de conversar era pendurar o preso pelas mãos com os pés a mal tocarem no chão. Vi um preso afegão que desmaiou umas duas vezes enquanto estava pendurado pelas mãos. Os médicos «trataram dele» e voltaram a pendurá‐lo. Outros detidos tinham mais sorte: eram pendurados durante um período e depois libertados. A maioria dos presos tentava falar enquanto estava preso pelas mãos, o que levava os guardas a duplicarem o castigo. Havia um tipo afegão muito velho que, alegadamente, tinha sido preso por entregar o seu filho. O tipo estava mentalmente doente; ele não conseguia parar de falar porque não sabia onde estava, nem porquê. Não creio que ele compreendesse o seu ambiente, mas os guardas, cumpridores, continuavam a pendurá‐lo. Metia dó.

Um dia, um dos guardas empurrou‐o e ele caiu de cara no chão, a chorar como um bebé.

Fomos postos em cerca de seis ou sete celas de arame farpado a que foram dados nomes de operações realizadas contra os EUA: Nairobi, U.S.S. Cole, Dar‐Es‐Salaam, e assim por diante. Em cada uma das celas havia um preso chamado English que, benevolamente, servia de intérprete para traduzir as ordens dos seus codetidos. O nosso English era um cavalheiro do Sudão chamado XXXXX. O seu inglês era muito básico, e por isso perguntou‐me secretamente se eu falava inglês. «Não», respondi, mas eu era um Shakespeare em comparação com ele. Os meus irmãos acharam que eu estava a negar-lhes os meus serviços, mas eu só não sabia quão má era a situação.

Agora estava sentado diante de um monte de cidadãos dos EUA totalmente medianos. A minha primeira impressão, quando os vi a mastigar sem parar, foi: Que se passa com estes tipos? Têm de comer assim tanto? Os guardas, na sua maioria, eram altos e tinham excesso de peso. Alguns deles eram amigáveis, e outros eram muito hostis. Sempre que me apercebia de que um guarda era mau, fingia não compreender inglês. Lembro‐me de um cowboy ter vindo ter comigo com uma expressão feia no semblante:

«Falas inglês?», perguntou.

«Não inglês», respondi.

«Não gostamos que fales inglês. Queremos que morras lentamente», disse ele.

«Não inglês», respondia‐lhe eu de todas as vezes. Eu não queria dar‐lhe a satisfação de saber que a sua mensagem tinha chegado até mim. As pessoas com ódio têm sempre algo a descarregar, mas eu não estava pronto para ser o seu caixote do lixo.

A oração em grupos não era permitida. Todos rezavam sozinhos, e eu fazia o mesmo. Os presos não tinham quaisquer pistas quanto à hora das preces. Limitávamo‐nos a imitar: quando um dos detidos começava a rezar, presumíamos que estava na hora e fazíamos o mesmo. O Corão estava disponível para os presos que pedissem um. Não me lembro de ter pedido, pois o manuseamento por parte dos guardas era desrespeitoso; eles atiravam‐no uns aos outros como se fosse uma garrafa de água, na altura de passarem o livro sagrado. Eu não queria ser um motivo para a humilhação da palavra de Deus. Além disso, graças a Deus, sei o Corão de cor. Tanto quanto me lembro, um dos detidos passou-me secretamente um exemplar que ninguém estava a usar na cela.

Ao fim de alguns dias, XXXXX chamou‐me para interrogatório. XXXXX funcionou como intérprete.

«Conta-me a tua história», pediu XXXXX.

«O meu nome é [Mohamedou], formei‐me em 1988, recebi uma bolsa de estudo para a Alemanha…», respondi eu com fastidiosos pormenores, nenhum dos quais pareceu interessar ou impressionar XXXXX. Ele ficou farto e começou a bocejar. Eu sabia exatamente o que ele queria ouvir, mas não podia ajudá‐lo.

Ele interrompeu‐me.

«O meu país valoriza muito a verdade. Agora vou fazer‐te algumas perguntas, e, se responderes honestamente, serás libertado e enviado em segurança para junto da tua família. Se não o fizeres, continuarás preso indefinidamente. Uma pequena nota na minha agenda é suficiente para destruir a tua vida. De que organizações terroristas fazes parte?»

«Nenhuma», respondi.

«Tu não és um homem, e não mereces respeito. Ajoelha‐te, cruza as mãos e põe‐nas atrás do pescoço.»

Obedeci às regras, e ele pôs um saco por cima da minha cabeça. Doíam‐me muito as costas ultimamente, e essa posição era muito dolorosa; XXXXX estava a aproveitar o meu problema ciático. XXXXX trouxe dois projetores e ajustou‐os à minha cara. Eu não conseguia ver, mas o calor tomou conta de mim e comecei a transpirar. «Vais ser enviado para instalações norte‐americanas, onde passarás o resto da tua vida», ameaçou ele.

Eu tinha idade suficiente para saber que ele era um desgraçado mentiroso e um homem sem honra, mas era ele que mandava, portanto tive de ouvir as merdas dele uma e outra vez. Eu só queria que as agências começassem a contratar pessoas espertas. Será que ele achava realmente que alguém acreditaria nos disparates que ele dizia? Alguém ali tinha de ser estúpido: seria ele, ou será que ele acharia que eu o era? Tê‐lo‐ia respeitado mais, se ele me tivesse dito: «Olha, se não me disseres o que eu quero ouvir, vou torturar‐te.»

Fosse como fosse, respondi:

«É claro que vou dizer a verdade!»

«De que organizações terroristas fazes parte?»

«De nenhuma!», repliquei. Ele voltou a pôr‐me o saco na cabeça e começou um longo discurso de humilhação, insultos, mentiras e ameaças. Na realidade, não me lembro de tudo, nem estou preparado para remexer na minha memória em busca dessas tretas. Eu estava muito cansado e dorido, e tentei sentar‐me, mas ele forçou-me a ficar na mesma posição.

Chorei de dores. Sim, um homem da minha idade chorou em silêncio. Eu simplesmente não suportava o sofrimento.

XXXXX, ao fim de umas horas, enviou‐me de novo para a minha cela, prometendo‐me mais tortura. «Isto foi só o início», como ele disse. Aterrorizado e esgotado, fui devolvido à minha cela. Rezei a Alá para que me poupasse a ele. Vivi os dias que se seguiram em pânico: sempre que XXXXX passava pela nossa cela, eu desviava o olhar, evitando vê‐lo para que ele não me visse, tal como uma avestruz. XXXXX vistoriava toda a gente, de dia e de noite, e dava aos guardas a receita para cada recluso. Vi‐o torturar outro detido. Não quero relatar o que ouvi sobre ele; quero apenas falar do que vi com os meus olhos. Era um adolescente afegão, eu diria que com 16 ou 17 anos. XXXXX fê‐lo ficar de pé durante cerca de três dias, sem dormir. Senti tanta pena dele. Sempre que ele caía, os guardas aproximavam‐se dele, gritando «não há descanso para os terroristas», e faziam com que se levantasse novamente. Lembro‐me de adormecer e de acordar e de ele lá estar, como uma árvore.

Sempre que via XXXXX por perto, o meu coração começava a bater com força, e ele estava muitas vezes por perto. Um dia ele mandou‐me um intérprete XXXXX para me transmitir uma mensagem.

«XXXXX vai dar cabo de ti.»

Não reagi, mas, por dentro, disse: Que Alá te impeça! Na verdade, ele não deu cabo de nada; em vez disso XXXXX levou‐me para interrogatório. Era um tipo simpático; talvez sentisse que conseguia relacionar‐se comigo devido à língua. E porque não? Até alguns guardas costumavam vir ter comigo para praticar, depois de descobrirem que eu sabia alemão.

Em todo o caso, ele contou‐me uma longa história. «Eu não sou como XXXXX. Ele é novo e temperamental. Eu não uso métodos desumanos; tenho os meus próprios métodos. Quero dizer‐te algo sobre a história americana, e sobre toda a guerra contra o terrorismo.»

XXXXX era franco e esclarecedor. Começou com a história americana e com os puritanos, que puniam até os inocentes afogando-os, e acabou com a guerra contra o terrorismo.

«Não há presos inocentes nesta campanha: ou cooperas connosco, e eu consigo‐te a melhor saída, ou vamos enviar‐te para Cuba.»

«O quê? Cuba?», exclamei. «Eu nem sequer falo espanhol, e vocês odeiam Cuba.»

«Sim, mas temos um território americano em Guantánamo», disse ele, e falou‐me sobre Teddy Roosevelt e coisas assim. Eu sabia que iria ser enviado para ainda mais longe de casa, o que odiava.

«Porque haveriam de me enviar para Cuba?»

«Temos outras opções, como o Egito e a Argélia, mas só enviamos para lá as pessoas muito más. Detesto enviar pessoas para lá, pois passarão por torturas dolorosas.»

«Enviem‐me apenas para o Egito.»

«Sem dúvida, não queres isso. Em Cuba eles tratam os detidos de forma humana, e eles têm dois imãs. O campo é gerido pelo DOJ, não pelo Exército.»

«Mas eu não fiz nada contra o vosso país.»

«Se não tiveres feito, lamento. Pensa nisto como se tivesses cancro!»

«Vou ser julgado em tribunal?»

«Não num futuro próximo. Talvez daqui a três anos ou assim, quando a minha gente se esquecer do 11 de Setembro.» XXXXX falou‐me depois da sua vida pessoal, mas não quero escrever isso aqui.

Tive mais algumas sessões com XXXXX a seguir a essa. Fez-me algumas perguntas e tentou enganar‐me, dizendo coisas como «Ele diz que te conhece!», relativamente a pessoas de quem nunca ouvi falar. Levou os meus endereços de e‐mail e as minhas palavras‐passe. Também perguntou a XXXXX quem tinha estado presente em Bagram para me interrogar, mas eles recusaram, dizendo que a lei XXXXX proíbe a interrogação de estrangeiros fora do país. Passou o tempo todo a tentar convencer‐me a cooperar para me poupar a viagem até Cuba. Para ser franco, eu preferia ir para Cuba do que ficar em Bagram.

«Assim seja», disse‐lhe eu. «Não creio que possa mudar nada.» De certo modo, gostava de XXXXX. Não me interpretem mal, ele era um interrogador ardiloso, mas ao menos falava comigo de acordo com o meu nível de intelecto. Pedi a XXXXX que me pusesse dentro da cela com o resto da população, e mostrei‐lhe as lesões com que cara devido ao arame farpado. XXXXX aprovou: em Bagram, os interrogadores podiam fazer o que quisessem connosco; eles tinham controlo geral, e os polícias militares estavam às suas ordens. Por vezes, XXXXX dava‐me uma bebida, o que eu apreciava, especialmente com o tipo de alimentação que recebia, com MRE frias e pão seco em todas as refeições. Em segredo, eu passava as minhas refeições a outros reclusos.

Uma noite, XXXXX apresentou‐me a dois interrogadores militares que me fizeram perguntas sobre o Plano do Milénio. Falavam um árabe de ciente e eram muito hostis para comigo; não me deixaram sentar e ameaçaram‐me com todo o tipo de coisas. Mas XXXXX odiava‐os e disse‐me em XXXXX: «Se quiseres cooperar, fá‐lo comigo. Estes tipos dos serviços secretos militares não valem nada.» Senti‐me a ser leiloado à agência que oferecesse mais por mim!

Na área comum, quebrávamos sempre as regras e falávamos com os nossos vizinhos. Eu tinha três vizinhos diretos. Um era um adolescente afegão que tinha sido raptado enquanto se encaminhava para os Emirados; ele costumava trabalhar lá, motivo pelo qual falava árabe com um sotaque do Golfo. Era muito engraçado, e fazia‐me rir; ao longo dos últimos nove meses, quase me tinha esquecido de como rir. Ele estava a passar férias com a sua família no Afeganistão e foi ao Irão; daí dirigiu‐se para os Emirados num barco, mas este foi desviado pelos EUA, e os passageiros foram presos.

O meu segundo vizinho era um tipo mauritano de 23 anos que nasceu na Nigéria e se mudou para a Arábia Saudita. Nunca tinha estado na Mauritânia, nem falava o dialeto mauritano; se ele não se tivesse apresentado, diria que ele era saudita.

O meu terceiro vizinho era um palestiniano da Jordânia chamado XXXXX. Foi capturado e torturado por um líder tribal afegão durante cerca de sete meses. O seu raptor queria dinheiro da família de XXXXX, caso contrário entregá‐lo‐ia aos americanos, embora esta última opção fosse a menos promissora, pois os EUA estavam a pagar apenas 5000 dólares por cabeça, a menos que fosse uma grande cabeça. O bandido tratou de tudo com a família de XXXXX quanto ao resgate, mas XXXXX conseguiu fugir do cativeiro em Cabul. Conseguiu chegar a Jalalabad, onde facilmente destoou como árabe mujahid e foi capturado e vendido aos americanos. Eu disse a XXXXX que tinha estado na Jordânia e pareceu bem informado sobre os seus serviços secretos. Ele conhecia todos os interrogadores que tinham lidado comigo, já que o próprio XXXXX tinha passado 50 dias na mesma prisão em que eu estivera. Quando falávamos, tapávamos as nossas cabeças para que os guardas pensassem que estávamos a dormir, e falávamos até ficarmos cansados. Os meus vizinhos disseram-me que estávamos em Bagram, no Afeganistão, e eu informei‐os de que seríamos transferidos para Cuba. Mas eles não acreditaram em mim.

Por volta das 10 da manhã, em XXXXX de agosto de 2002, uma unidade militar, alguns deles armados com armas, apareceu vinda do nada. De cima, os polícias militares armados apontavam‐nos as armas, e os outros gritavam ao mesmo tempo: «D’pé, d’pé…» Fiquei muito assustado. Embora eu esperasse ser transferido para Cuba algures nesse dia, nunca tinha visto este tipo de espetáculo.

Levantámo‐nos. Os guardas não paravam de nos dar ordens. «Nada de falar… Não te mexas… Eu mato‐te, caralho… Estou a falar a sério!» Detestei quando XXXXX, da Palestina, pediu para ir à casa de banho e os guardas recusaram. «Não te mexas.» Eu pensei: Será que não consegues aguentar até que a situação acabe? Mas o problema com XXXXX era que ele tinha disenteria e não conseguia aguentar; XXXXX tinha sido sujeito a tortura e a malnutrição em Cabul durante a sua detenção por parte do líder tribal da Aliança do Norte. XXXXX disse‐me que teria de ir à casa de banho fosse como fosse, coisa que fez, ignorando os guardas que gritavam. Esperei a todo o instante que uma bala saísse disparada na sua direção, mas isso não aconteceu. A casa de banho dentro das nossas celas partilhadas também era um barril aberto, que os detidos sob castigo limpavam todos os dias em todas as celas. Era muito nojento e cheirava muito mal. Vindo eu de um país do Terceiro Mundo, vi muitas casas de banho sujas, mas nenhuma delas podia rivalizar com as de Bagram.

Comecei a tremer de medo. Um dos PM aproximou‐se do portão da nossa cela e começou a chamar os nomes, ou melhor, os números dos que iam ser transferidos. Todos os números chamados na minha cela eram árabes, o que era um mau sinal. Os irmãos não acreditaram em mim quando lhes disse que iríamos ser transferidos para Cuba. Mas agora sentia‐me confirmado, e olhámos uns para os outros sorrindo. Vários guardas vieram até ao portão com um monte de correntes, sacos e outros materiais. Começaram a chamar‐nos um a um, pedindo a cada recluso que se aproximasse do portão, onde fomos acorrentados.

«XXXXX», gritou um dos guardas. Avancei para o portão como uma ovelha a ser conduzida ao matadouro. No portão, um guarda gritou «Vira‐te!», coisa que fiz, e «Ambas as mãos atrás das costas!»

Quando deslizei a mão pelo buraco atrás das minhas costas, um dos guardas agarrou‐me o polegar e dobrou‐me o pulso. «Se te mexeres, parto‐te a mão, caralho.» Outro guarda acorrentou‐me as mãos e os pés com duas correntes separadas. Depois foi‐me posto um saco na cabeça para me vendar. O portão estava aberto, e eu fui empurrado e atirado à bruta para trás doutro detido, numa fila. Embora estivesse a sofrer fisicamente, senti algum consolo ao sentir o calor doutro ser humano à minha frente, a sofrer o mesmo. O consolo aumentou quando XXXXX foi atirado para trás de mim. Muito detidos não compreendiam ao certo o que os guardas queriam deles, e portanto sofriam mais. Senti‐me com sorte por estar vendado: primeiro, porque me escapavam várias coisas que estavam a acontecer à minha volta; segundo, porque a venda me ajudava no meu anseio de circunstâncias melhores. Graças aALLAH, tenho a possibilidade de ignorar o meio envolvente e sonhar com tudo o que queira.

Tínhamos de ficar muito próximos uns dos outros. A respiração era muito difícil. Éramos 34 detidos, todos eles árabes, à exceção de um afegão e de um das Maldivas. Quando fomos postos em fila, ataram-nos com uma corda à volta da parte de cima dos braços. A corda estava tão apertada que a circulação parou, entorpecendo‐me todo o braço.

Foi‐nos ordenado que nos levantássemos e fomos levados para um sítio onde o «processamento» continuou. Detestei isso, porque XXXXX estava sempre a pisar‐me a corrente, o que me magoava muito. Tentei o mais que pude não pisar a corrente do homem à minha frente. Graças a Deus que a viagem foi curta: algures no mesmo edifício, deram‐nos ordens para que nos sentássemos uns ao lado dos outros em bancos compridos. Fiquei com a sensação de que os bancos formavam um círculo.

A festa começou com vestir os passageiros. Recebi uns auscultadores que me impediam de ouvir. Deram‐me uma enorme dor de cabeça; estavam tão apertados que tive a parte de cima das orelhas a sangrar durante alguns dias. As minhas mãos estavam agora presas à minha cintura, à frente, e ligadas com uma corrente até aos pés. Ligaram‐me os pulsos com uma peça de plástico de 15 centímetros e fizeram‐me mitenes grossas. Foi engraçado, tentei encontrar um modo de libertar os meus dedos, mas os guardas bateram‐me nas mãos para parar de as mexer. Ficámos cansados; houve quem começasse a gemer. De vez em quando, um dos guardas tirava‐me um dos meus tampões dos ouvidos e sussurrava uma frase desencorajadora:

«Sabes, tu não cometeste erro algum: a tua mãe e o teu pai é que cometeram o erro quando te produziram.»

«Vais gostar do passeio até ao paraíso nas Caraíbas […].» Eu não respondia a quaisquer provocações, fingindo não compreender o que ele dizia.

Outros detidos contaram‐me ter passado por estas humilhações, mas eles tinham mais sorte; não compreendiam inglês.

Tiraram‐me os chinelos e deram‐me umas sapatilhas made in China. Por cima dos olhos, puseram‐me uns óculos grossos, muito feios, para me vendar, que estavam atados à volta da minha cabeça e por cima das minhas orelhas. Eram parecidos com óculos de natação. Para ter uma ideia da dor, ponha uns óculos desses à volta da sua mão, ate-oos com força e deixe-os assim durante duas horas; estou certo de que os vai tirar. Agora imagine que tem esses mesmos óculos à volta da sua cabeça durante mais de 40 horas. Para completar a vestimenta, puseram‐me um adesivo atrás da orelha.

Fiquei indisposto, cansado, frustrado, esfomeado, nauseado e todos os outros maus adjetivos do dicionário. Estou certo de que não fui o único. Recebemos novas pulseiras de plástico com um número. O meu número acabou por ser o 760 e o seguinte XXXXX. Podia dizer‐se que o meu grupo estava na série 700.

XXXXX foi à casa de banho um par de vezes, mas eu tentei não ir. Por fim, tive de ir à tarde, talvez por volta das duas.

«Gostas de música?», perguntou‐me o guarda que me acompanhou até lá, quando ficámos sozinhos.

«Gosto sim!»

«De que género?»

«Música boa!»

«Rock? Música country?» Eu não estava familiarizado com os géneros que ele referiu. De vez em quando, ouvia rádios alemãs com vários tipos de música ocidental, mas não saberia distingui‐los.

«Qualquer música boa», respondi. A conversa simpática compensou, na medida em que ele me tirou a venda para eu poder tratar dos meus assuntos. Era bastante difícil, porque eu tinha correntes a toda a volta do corpo. O guarda voltou a colocar‐me cuidadosamente de volta no banco, e durante as duas horas que se seguiram a ordem foi a de esperar. Fomos privados do direito de realizar as nossas preces diárias durante as 48 horas que se seguiram.

Por volta das 4 da tarde, começou o transporte para o aeroporto. Por esta altura, eu era um «morto‐vivo». As minhas pernas já não eram capazes de me transportar; daí em diante, os guardas tiveram de me arrastar, de Bagram até GTMO.

Fomos carregados para uma carrinha que nos levou ao aeroporto. Demorámos cinco a dez minutos a chegar lá. Eu ficava contente com cada mudança, só por ter a oportunidade de mudar de posição, pois as minhas costas estavam a dar cabo de mim. Estávamos apinhados na carrinha, ombros a roçar em ombros e coxas a roçar em coxas. Infelizmente, fui posicionado de frente para a parte de trás do veículo, coisa de que não gosto nada, porque me provoca enjoos. O veículo estava equipado com bancos rijos, pelo que os presos se sentavam costas com costas, e os guardas se sentavam nas pontas, a gritar: «Nada de falar!» Não faço ideia de quantas pessoas estavam na carinha; tudo o que sei é que tinha um recluso sentado à minha esquerda e um sentado à minha direita, e outro contra as minhas costas. É sempre bom sentir o calor dos nossos codetidos; é consolador, de certa forma.

A chegada ao aeroporto foi óbvia, devido ao zunido dos motores, que passava através dos tampões. A carrinha fez marcha atrás até que tocou no avião. Os guardas começaram a gritar algo numa língua que não consegui distinguir. Comecei a ouvir corpos humanos a atingirem o chão. Dois guardas agarraram num preso e atiraram‐no para dois outros guardas no avião, gritando «código»; os guardas recetores gritavam de volta a confirmação de receção da encomenda. Quando chegou a minha vez, dois guardas agarraram‐me pelas mãos e pelos pés e atiraram‐me na direção da equipa de receção. Não me lembro se caí no chão ou se fui apanhado pelos outros guardas.

Eu tinha começado a perder a sensibilidade e, de qualquer modo, não teria feito diferença.

Outra equipa no interior do avião arrastou‐me e prendeu‐me a um assento pequeno e direito. O cinto estava tão apertado que eu não conseguia respirar. O ar condicionado acertava‐me, e um dos PM gritava «Não te mexas, não fales», enquanto me aferrolhava os pés ao chão. Eu não sabia como dizer «apertado» em inglês. Chamei: «PM, PM, cinto…». Ninguém veio ajudar‐me. Quase sufoquei. Tinha uma máscara por cima da boca e do nariz, além do saco que me tapava a cabeça e a cara, já para não falar do cinto apertado à volta da barriga: respirar era quase impossível. Eu não parava de dizer: «PM, senhor, não consigo respirar!… PM, senhor, por favor.» Mas parecia que os meus pedidos de ajuda se perdiam num vasto deserto.

Ao fim de alguns minutos, XXXXX foi largado ao meu lado, à direita. Não tive a certeza se era ele, mas mais tarde ele disse-me ter sentido a minha presença ao seu lado. De vez em quando, se um dos guardas me ajustava os óculos, eu via um pouco. Vi o cockpit, que estava à minha frente. Vi os uniformes de camuflado verde dos guardas que nos escoltavam. Vi os fantasmas dos meus colegas reclusos à minha esquerda e à minha direita. «Senhor, por favor, o meu cinto… dor…», disse eu. Quando os guardas que gritaram se afastaram, percebi que todos os detidos estavam a bordo. «Senhor, por favor… cinto…» Um guarda reagiu, mas não só não me ajudou, como também apertou ainda mais o cinto à volta da minha barriga.

Agora eu não conseguia suportar a dor; senti que ia morrer. Não consegui evitar chamar por ajuda mais alto. «Senhor, não consigo respirar…» Um dos soldados veio e alargou‐me o cinto, não muito confortavelmente, mas melhor do que nada.

«Ainda está apertado…» Eu aprendera a palavra quando ele me perguntara: «Está apertado?»

«É tudo a que tens direito.» Desisti de pedir alívio relativamente ao cinto.

«Não consigo respirar!», disse eu, gesticulando para o nariz. Um guarda apareceu e tirou‐me a máscara do nariz. Respirei fundo e senti‐me mesmo muito aliviado. Mas, para meu desapontamento, o guarda voltou a pôr‐me novamente a máscara sobre no nariz e a boca. «Senhor, não consigo respirar… PM… PM.» O mesmo tipo apareceu uma vez mais, mas, em vez de me tirar a máscara do nariz, tirou‐me o tampão do ouvido e disse «Esquece!», e voltou logo a pôr o tampão de volta. Era duro, mas era a única forma de não sufocar. Eu estava em pânico. Mal tinha ar suficiente, mas o único modo de sobreviver era convencer o cérebro a sentir‐se satisfeito com a quantidade mínima de oxigénio que recebia.

O avião estava no ar. Um guarda gritou‐me ao ouvido: «Vou dar‐te medicação, tu enjoas.» Ele fez‐me tomar vários comprimidos e deu-me uma maçã e uma sanduíche de manteiga de amendoim, a nossa única refeição desde que o procedimento de transferência tinha começado. Desde então que detesto manteiga de amendoim. Eu não tinha apetite por nada, mas fingi que estava a comer a sanduíche para que os guardas não me fizessem mal. Tentava sempre evitar contacto com esses guardas violentos, a menos que fosse extremamente necessário. Dei uma dentada na sanduíche e guardei o resto na mão até que os guardas recolheram o lixo. Quanto à maçã, comê‐la era complicado, pois as minhas mãos estavam presas à cintura e eu tinha mitenes nas mãos. Apertei a maçã entre as mãos e dobrei a cabeça até à cintura, como um acrobata, para a morder. Uma escorregadela e a maçã vai à vida. Tentei dormir, mas, cansado como estava, todas as tentativas de fazer uma sesta acabavam em fracasso. O assento era direito como uma régua e duro como pedra.

Depois de cerca de cinco horas, o avião aterrou e os nossos fantasmas foram transferidos para outro avião, talvez maior. Era estável no ar. Eu ficava contente com todas as mudanças, esperando que melhorasse a minha situação. Porém, estava enganado, o novo avião não era melhor. Eu sabia que Cuba era bastante longe, mas nunca pensei que fosse tão longe, tendo em conta os aviões de alta velocidade dos EUA. A certa altura, pensei que o governo quisesse rebentar o avião sobre o Atlântico e declará‐lo um acidente, pois todos os detidos haviam sido interrogados vezes e vezes sucessivas. Ainda assim este avião maluco era a menor das minhas preocupações; estaria eu realmente preocupado com um pouco de dor antes da morte, após a qual eu esperançadamente entraria no Paraíso, com a misericórdia de Deus? Viver com a misericórdia de Deus seria melhor do que viver com a misericórdia dos EUA.

O avião parecia dirigir‐se para um reino muito, muito longínquo. Sentindo‐se diminuído a cada minuto que passava, o meu corpo entorpeceu. Lembro‐me de pedir para ir à casa de banho uma vez. Os guardas arrastaram‐me até ao local, empurraram‐me para dentro de uma sala pequena e puxaram‐me as calças para baixo. Eu não conseguia fazer o que tinha a fazer pela presença de outras pessoas. Mas penso que consegui com bastante esforço espremer um pouco de água. Eu só queria chegar, não importava onde! Qualquer sítio seria melhor do que este avião.

Depois de não sei quantas horas, o avião aterrou em Cuba. Os guardas começaram a puxar‐nos para fora do avião. «Anda!… Para!» Eu não conseguia andar, pois os meus pés não eram capazes de me suportar. E agora eu reparava que, em dado ponto, havia perdido um dos meus sapatos. Depois de uma revista rigorosa fora do avião, os guardas gritaram: «Anda! Não fales! Cabeça baixa! Degrau!» Só compreendia «Não fales», mas, de qualquer modo, os guardas arrastavam‐me. Dentro da carrinha, os guardas gritaram: «Senta‐te! Cruza as pernas!» Não compreendi essa última parte; em todo o caso, eles cruzaram‐me as pernas. «Cabeça baixa!», gritou um deles, empurrando‐me a cabeça contra o traseiro de um outro detido, como uma galinha. Uma voz feminina gritou «Nada de falar» durante todo o percurso até ao campo, e uma voz masculina, «Não falem», e um tradutor de árabe, XXXXX, «Cabeça baixa». Irritei‐me incrivelmente com a forma de falar americana; e mantive‐me assim durante muito tempo, até que fui curado depois de ter conhecido outros bons americanos. Ao mesmo tempo, pus‐me a pensar no motivo por que davam a mesma ordem de duas formas diferentes: «Não falem» e «Nada de falar». Interessante.

Nesta altura, as correntes nos meus tornozelos estavam a cortar-me a circulação nos pés. Ficaram dormentes. Eu só ouvia os gemidos e o choro dos outros detidos. Não fui poupado: o guarda não parava de me bater na cabeça e de me apertar o pescoço contra o traseiro do outro detido. Mas não o censuro tanto como ao outro pobre e dorido prisioneiro, que estava a chorar e não parava de se mexer, e portanto não parava de me levantar a cabeça. Os outros detidos disseram‐me que fizemos um percurso de ferry ao longo da viagem, mas não reparei.

Ao fim de cerca de uma hora, chegámos finalmente à terra prometida. Apesar de todas as minhas dores, quei muito contente por a viagem ter chegado ao fim. Um provérbio do Profeta diz: «Viajar é passar por torturas.» Esta viagem tinha sido sem dúvida uma tortura. Agora estava apenas preocupado em saber como me levantaria, se eles mo pedissem. Eu estava simplesmente paralisado. Dois guardas agarraram-me e gritaram: «Levanta‐te.» Tentei saltar, mas nada aconteceu; então, arrastaram‐me e atiraram‐me para fora da carrinha.

O sol quente de Cuba atingiu‐me agradavelmente. Era uma sensação tão boa. A viagem tinha começado XXXXX 10 da manhã, e chegámos a Cuba por volta da meia‐noite ou da 1 da manhã XXXXX, o que signifiava que tínhamos passado mais de 30 horas num avião gelado.

«Quando eles atearam o lume, disse para mim mesmo: Pronto, agora começam a tortura!», disse‐nos ele. Ri‐me quando ele contou a sua história no XXXXX, na manhã seguinte.

Dava para perceber que eles tinham trocado a equipa de guardas por uma melhor. A equipa antiga costumava dizer «ág’a», a equipa nova dizia «água». A equipa antiga costumava dizer «d’pé», a equipa nova dizia «de pé». A equipa antiga era simplesmente demasiado ruidosa.

Também me apercebi de que todos os detidos tinham chegado ao limite da sua dor. A única coisa que ouvia eram gemidos. Ao meu lado estava um afegão que chorava muito alto e pedia ajuda XXXXX. Falava em árabe: «Senhor, como é que me pôde fazer isto? Por favor, aliviem a minha dor, cavalheiros!» Mas ninguém se deu sequer ao trabalho de ir vê‐lo. O homem estava doente, em Bagram. Vi‐o na cela ao lado da nossa; passava o tempo a vomitar. Sentia‐me muito mal por ele. Ao mesmo tempo, ri‐me.

Dá para acreditar? Estupidamente, ri‐me! Não dele; ri‐me da situação. Primeiro, ele dirigiu‐se‐lhes em árabe, que nenhum guarda compreendia. Segundo, chamou‐os «cavalheiros», coisa que eles certamente não eram.

Ao princípio gostei do banho de sol, mas o sol tornava‐se mais quente a cada minuto que passava. Comecei a transpirar e fiquei muito cansado da posição de genuflexão em que tive de permanecer durante cerca de seis horas. De vez em quando, um guarda gritava: «Preciso água!» Não me lembro de ter pedido água, mas é provável que o tenha feito. Eu ainda estava com a venda, mas o meu entusiasmo por estar numa nova instalação prisional com outros seres humanos com quem pudesse socializar, num sítio onde não haveria torturas ou sequer interrogatórios, abafou‐me a dor; isso e o facto de eu não saber quanto tempo duraria a detenção. Como tal, não abri a boca com quaisquer queixas ou gemidos, enquanto muitos irmãos à minha volta gemiam e até chorava. Penso que o limite da minha dor já havia sido alcançado muito tempo antes.

Fui mesmo o último a ser «processado»; as pessoas que tinham ficado feridas no voo provavelmente tiveram prioridade, tal como XXXXX. Por fim, dois guardas de escolta arrastaram‐me para a clínica. Despiram‐me todo e empurraram‐me para um chuveiro aberto. Tomei banho, com as correntes postas, à frente de todos: os meus irmãos, os médicos e os militares. Os outos irmãos que me antecederam ainda estavam totalmente nus. Foi feio, e, embora o duche fosse apaziguador, não consegui desfrutar dele. Senti vergonha e fiz o velho truque da avestruz: olhei para baixo, para os meus pés. Os guardas secaram‐me e levaram‐me para a sala seguinte. Basicamente, todos os detidos passavam por um exame clínico, onde tomavam nota da descrição biológica de toda a gente, altura, peso, cicatrizes, e passavam pelo primeiro interrogatório dentro da clínica. Era como uma linha de montagem de carros. Segui os passos do detido que me antecedeu, e ele seguiu os de alguém antes dele, e assim por diante.

«Tem algumas doenças que conheça?», perguntou o jovem enfermeiro.

«Sim, ciática e hipotensão.»

«Mais alguma coisa?»

«Não.»

«Onde é que o capturaram?»

«Não compreendo», respondi. O médico repetiu a pergunta, mas eu não conseguia compreender. Ele falava muito depressa. «Esquece!», disse o médico. Um dos guardas fez‐me gestos, pondo uma das mãos sobre a outra. Só então percebi a pergunta do médico.

«No meu país!»

«De onde és?»

«Mauritânia», respondi, enquanto os guardas me arrastavam para o passo seguinte. Os médicos não devem interrogar os detidos, mas fazem‐no na mesma. Da minha parte, gosto de conversar com toda a gente e não me importava minimamente que eles quebrassem as regras.

Estava fresco e apinhado dentro do hospital. Fui consolado pelo facto de ter visto detidos que estavam na mesma situação que eu, especialmente após eles nos terem embrulhado em uniformes cor de laranja. Havia interrogadores disfarçados entre os médicos para reunir informação.

«Falas russo?», perguntou‐me um civil velho, um destroço dos serviços secretos da Guerra Fria. Interrogou‐me umas duas vezes depois disso, e disse‐me que tinha trabalhado com XXXXX, um líder mujahid no Afeganistão durante a guerra com os soviéticos, que alegadamente costumava entregar detidos russos aos EUA. «Eu interroguei‐os. Agora são cidadãos dos EUA, e contam‐se entre os meus melhores amigos», disse‐me. Afirmou ser responsável por uma secção da Força Operacional de GTMO. Interrogadores como ele andavam traiçoeiramente por ali, a tentar conversa de forma inocente com os detidos. Todavia, os interrogadores têm dificuldades em misturarem-se com as outras pessoas. Eles são simplesmente muito desastrados.

O guarda que me escoltava levou‐me para uma sala com vários detidos e interrogadores atarefados.

«Como te chamas? De onde és? És casado?»

«Sim!»

«Como se chama a tua mulher?» Eu tinha‐me esquecido do nome da minha mulher e também do de vários membros da minha família, devido ao estado de depressão persistente em que me encontrava desde há nove meses. Como eu sabia que ninguém iria acreditar em tal coisa, disse «Zeinebou», apenas um nome que me ocorreu.

«Que línguas falas?»

«Árabe, francês, alemão.»

«Sprechen Sie Deutsch?», perguntou‐me o interrogador fardado que estava a ajudar XXXXX a digitar no computador portátil.

«Bist du XXXXX?», perguntei‐lhe. Ficou chocado quando referi o seu nome.

«Quem te falou de mim?»

«XXXXX, XXXXX de Bagram!», disse eu, explicando que em Bagram me falara de para o caso de eu precisar de um tradutor de alemão em GTMO.»

«Vamos manter a conversa em inglês, mas muito simples», disse ele. XXXXX evitou‐me durante o resto da sua permanência em GTMO.

Eu estava a ouvir o interrogatório de um colega recluso tunisino. «Treinaste no Afeganistão?»

«Não.»

«Sabes que, se mentires, vamos buscar essa informação à Tunísia.» «Não estou a mentir!»

O exame médico foi retomado. Um assistente hospitalar XXXXX tirou‐me mil e um tubos de sangue. Achei que ia desmaiar ou até morrer. Uma medição da tensão arterial indicou 110/50, o que é muito baixo. O médico pôs‐me imediatamente a tomar pequenos comprimidos vermelhos para aumentar a minha pressão san‐ guínea. Alguém fotografou o processo. Eu odiava o facto de a minha privacidade estar a ser desrespeitada de todas as maneiras. Estava inteiramente à mercê de alguém em que não confiava e que podia ser implacável. Muitos presos sorriam para a câmara. Pessoalmente, nunca sorri, e não creio que nesse dia, 5 de agosto de 2002, algum recluso o tenha feito.

Depois de um processamento infindável, a equipa de escola tirou-me da clínica. «Mantém a cabeça para baixo!» Já estava escuro lá fora, mas eu não sabia que horas eram. O tempo estava bom. «Senta-te.» Sentei‐me no exterior durante cerca de 30 minutos, antes de a equipa de escolta ter pegado em mim, me ter posto numa sala e me ter aferrolhado ao chão.

Não reparei no cadeado, nem nunca tinha sido sujeito a tal coisa antes. Pensei que esta divisão seria a minha futura casa.

A sala estava vazia, à exceção de duas cadeiras e uma secretária. Não havia qualquer sinal de vida. Onde estão os outros detidos?, perguntei a mim mesmo. Fiquei impaciente e decidi sair da sala e tentar encontrar os meus colegas reclusos, mas, assim que tentei levantar‐me, as correntes puxaram‐me para baixo com força. Só então compreendi que os meus pressupostos estavam errados. Afinal, eu estava numa cabine de interrogatório do XXXXX, um edifício com história.

De repente, três homens entraram na sala: o tipo mais velho, que tinha falado comigo anteriormente na clínica, um XXXXX e um XXXXX , que servia de intérprete.

«Comment vous vous appelez?», perguntou XXXXX com muito sotaque.

«Je m’appelle…», respondi, e esse foi o fim de XXXXX. Os interrogadores tendem sempre a usar o fator surpresa como técnica.

Entrevi o relógio de um dos tipos. Era quase 1 da manhã. Eu encontrava‐me num estado em que o meu sistema estava lixado; estava plenamente acordado apesar de mais de 48 horas sem dormir. Os interrogadores queriam usar essa fraqueza para facilitar o interrogatório. Nada me foi oferecido, tal como água ou comida.

XXXXX liderou o interrogatório, e XXXXX era um bom tradutor. O outro tipo não teve oportunidade de fazer perguntas, só tomou notas.

XXXXX não produziu propriamente um milagre: limitou‐se a fazer‐me algumas perguntas que já me haviam sido feitas ininterruptamente durante os três anos anteriores. XXXXX falava um inglês muito claro, e quase não precisei do tradutor. Parecia ser esperto e experiente. Quando ficou tarde, XXXXX agradeceu-me a cooperação.

«Creio que és muito franco», disse ele. «Da próxima vez desatamos‐te as mãos e trazemos‐te algo para comer. Não te vamos torturar, nem te extraditaremos para outro país.» Fiquei contente com as garantias de XXXXX, e encorajado na minha cooperação. Afinal, porém, ou XXXXX me estava a enganar, ou desconhecia os planos do governo.

Os três homens saíram da sala e enviaram‐me a equipa de escolta que me conduziu até à minha cela. Ficava na Ala XXXXX, uma ala destinada ao isolamento. Eu era o único recluso que tinha sido escolhido para interrogatório de todo o nosso grupo de 34 detidos. Não havia sinal de vida dentro da ala, o que me fez pensar que eu era o único ali. Quando o guarda me largou naquela caixa gelada, quase entrei em pânico atrás da pesada porta de metal. Tentei convencer-me a mim próprio: É apenas um sítio temporário, de manhã eles vão transferir‐me para a zona comum. Este sítio não pode ser para mais do que o resto da noite. Na verdade, passei um mês inteiro na XXXXX. Foi por volta das 2 da manhã quando um guarda me deu uma MRE. Tentei comer o que pude, mas não tinha apetite. Quando examinei as minhas coisas, vi um Corão novo em folha, o que me deixou feliz. Beijei‐o e adormeci pouco depois. Dormi mais profundamente do que alguma vez dormira.

Os gritos dos meus colegas detidos acordaram‐me de manhã cedo. A vida tinha subitamente estourado XXXXX. Quando tinha chegado naquela madrugada, nunca pensei que fosse possível armazenar seres humanos num monte de caixas frias; pensei que fosse o único, mas estava enganado: os meus colegas reclusos estavam simplesmente arrasados devido à viagem muito castigadora por que tinham passado. Embora os guardas estivessem a servir a comida, nós apresentámo‐nos mutuamente. Não nos podíamos ver, devido ao formado da ala, mas conseguíamos ouvir‐nos uns aos outros.

«Salam Alaikum!»

«Waalaikum Salam.»

«Quem és tu?»

«Venho da Mauritânia… Palestina… Síria… Arábia Saudita!»

«Como foi a viagem?»

«Quase morri de frio», gritou um tipo.

«Dormi a viagem toda», respondeu XXXXX.

«Porque é que puseram o adesivo debaixo da minha orelha?», disse um terceiro.

«Quem ia à minha frente na carrinha?», perguntei. «Ele não parava de se mexer, o que fez com que os guardas não parassem de me bater durante todo o caminho do aeroporto até ao campo.»

«Também eu», respondeu outro preso.

Chamávamo‐nos uns aos outros com os números ISN que nos tinham sido atribuídos em Bagram. O meu era o XXXXX. Na cela à minha esquerda, estava XXXXX, vindo de XXXXX. Ele aproximadamente XXXXX. Embora seja mauritano, nunca esteve no país; pude perceber devido ao seu sotaque XXXXX. Falava mal o árabe e afirmava ter sido capturado em Karachi, onde frequenta a universidade. À frente da minha cela puseram os sudaneses, um ao lado do outro.

O pequeno‐almoço foi modesto: um ovo cozido, um bocado de pão duro e outra coisa cujo nome desconheço. Foi a minha primeira refeição quente deste que saíra da Jordânia. Oh!, o chá foi aconchegante! Gosto mais de chá do que de qualquer comida, e bebo‐o desde que me lembro de existir. O chá é uma parte crucial da alimentação dos povos de regiões mais quentes; parece contraditório, mas é verdade.

As pessoas gritavam por todo o lado, em conversas indistintas. Foi uma boa sensação, quando todos começaram a contar a sua história. Muitos detidos sofriam, uns mais, uns menos. Eu não me considerava o pior, nem o mais sortudo. Algumas pessoas tinham sido capturadas com amigos, e os seus amigos haviam desaparecido; provavelmente tinham sido enviados para outros países aliados para facilitar o seu interrogatório sob tortura, tal como XXXXX. Considerei a chegada a Cuba uma bênção, e portanto disse aos irmãos: «Como vocês não estão envolvidos em crimes, nada têm a temer. Pessoalmente, vou cooperar, porque ninguém me vai torturar. Não quero que nenhum de vós sofra o que eu sofri na Jordânia. Na Jordânia eles quase não valorizavam a cooperação.»

Eu acreditava equivocadamente que o pior tinha passado, e como tal importava‐me menos o tempo que os americanos levariam a perceber que eu não era o tipo que eles procuravam. Confiei demasiado no sistema de justiça americano, e partilhava essa confiança com os reclusos de países europeus. Todos tínhamos uma ideia de como funciona o sistema democrático. Outros detidos, os do Médio Oriente, por exemplo, não acreditaram nisso nem por um segundo e confiaram no sistema americano. O argumento deles baseava‐se na crescente hostilidade dos americanos contra os muçulmanos e os árabes. A cada dia que passava, os otimistas perdiam terreno.

Todos nós queríamos acordar de meses de silêncio forçado, queríamos desabafar toda a raiva e todo o sofrimento, e ouvimos as histórias incríveis uns dos outros durante os 30 dias que se seguiram, que foi o nosso tempo de permanência na Ala XXXXX. Quando, mais tarde, fomos transferidos para uma ala diferente, mui‐ tos colegas reclusos choraram por serem separados dos seus novos amigos. Eu chorei também.

A equipa de escolta XXXXX apareceu na minha cela.

«XXXXX!», disse um dos PM, segurando a corrente comprimida nas mãos. XXXXX é a palavra de código para se ser levado para interrogatório. Embora não compreendesse para onde estava a ser levado, segui prudentemente as suas ordens até me entregarem a um interrogador. O seu nome era XXXXX, e envergava um uniforme do Exército norte‐americano. É um XXXXX, um homem com todos os paradoxos que possa imaginar. Falava árabe decentemente, com um sotaque XXXXX; percebia‐se que tinha crescido entre amigos XXXXX.

Estava aterrorizado ao entrar na sala do edifício em XXXXX devido ao CamelBak que XXXXX trazia às costas, e do qual ia bebendo. Nunca antes tinha visto uma coisa como aquela. Pensei que fosse uma espécie de ferramenta para me prender como parte do interrogatório. Realmente, não sei porque estava assustado, mas o facto de nunca ter visto XXXXX e a sua CamelBak, nem estar à espera de um tipo do Exército, contribuiu para o meu medo.

O cavalheiro mais velho que me interrogara na noite anterior entrou na sala com alguns doces e apresentou‐me XXXXX: «Escolhi XXXXX, porque fala a tua língua. Vamos fazer-te perguntas detalhadas acerca de ti XXXXX. Quanto a mim, ir‐me‐ei embora em breve, mas o meu substituto vai cuidar de ti. Até logo.» Saiu da sala, deixando‐me e a XXXXX para que pudéssemos trabalhar.

XXXXX era um tipo simpático. Era um XXXXX no Exército dos EUA que acreditava ter sorte na vida. XXXXX queria que eu lhe repetisse a minha história toda, a mesma que eu já repetia há pelo menos três anos, uma e outra vez. Já me tinha habituado a que os interrogadores me perguntassem sempre as mesmas coisas. Antes mesmo de o interrogador mexer os lábios, eu já sabia quais seriam as suas perguntas e, mal ele ou ela começavam a falar, eu ligava a minha «cassete». Mas, quando cheguei à parte sobre a Jordânia, XXXXX teve muita pena de mim!

«Esses países não respeitam os direitos humanos. Até torturam pessoas», disse ele. Senti‐me reconfortado: se XXXXX criticava os métodos de interrogação cruéis, isso signi cava que os americanos não fariam nada do género. Sim, não estavam propriamente a cumprir a lei em Bagram, mas isso era no Afeganistão, e agora estávamos em território controlado pelos EUA.

Depois de XXXXX ter concluído o seu interrogatório, mandou‐me de volta e prometeu regressar caso se levantassem novas questões. Durante a sessão com XXXXX, pedi‐lhe para usar a casa de banho. «Número 1 ou número 2?», perguntou. Era a primeira vez que ouvia falar das necessidades humanas em código numérico. Nos países onde estive, não é hábito perguntarem às pessoas o que vão fazer à casa de banho, nem usar um código.

Nunca mais voltei a ver XXXXX num interrogatório. O XXXXX retomou o seu trabalho uns dias mais tarde, só que XXXXX estava agora acompanhado por XXXXX, XXXXX. XXXXX também era um tipo simpático. Ele e XXXXX trabalhavam muito bem em conjunto. Por uma razão qualquer, XXXXX estava interessado em encarregar‐se pessoalmente do meu caso. Embora um interrogador militar tivesse acompanhado, por vezes, a equipa e tivesse colocado algumas questões poderia dizer‐se que XXXXX levava a melhor.

A equipa trabalhou no meu caso ao longo de mais de um mês, quase todos os dias. Faziam‐me todo o tipo de perguntas, e falávamos sobre outros temas políticos além do interrogatório. Nunca ninguém me ameaçou nem me tentou torturar, e, pela minha parte, estava a cooperar muito bem. «A nossa missão é pegar nas tuas afirmações e enviá‐las para os analistas em D.C. Mesmo que nos mintas, não o conseguiríamos perceber até que nos chegassem novas informações»,disse XXXXX.

A equipa conseguia ver muito bem o quão doente eu estava; as marcas da Jordânia e de Bagram eram mais do que óbvias. Eu parecia um fantasma.

«Estás a melhorar», disse o tipo do Exército quando me viu, três semanas após a minha chegada a GTMO. No meu segundo ou terceiro dia em GTMO, perdera os sentidos na minha cela. Fui levado até aos meus limites; as refeições já prontas não me atraíam. Os médicos tiraram‐me da minha cela e tentei caminhar até ao hospital, mas, assim que deixei XXXXX, perdi novamente os sentidos, o que fez com que os médicos me carregassem até à clínica. Vomitei tanto, que fiquei completamente desidratado. Recebi os primeiros socorros e puseram‐me a soro. O soro era horrível; devem ter utilizado alguma medicação a que sou alérgico. A minha boca secou completamente, e a minha língua ficou tão pesada que nem conseguia pedir ajuda. Gesticulei com as mãos, pedindo aos militares que parassem o líquido que me entrava no corpo, o que fizeram.

Mais tarde, nesse dia, os guardas levaram‐me de volta à minha cela. Estava tão doente que não consegui sequer subir para a minha cama; dormi no chão durante o resto do mês. O médico receitou‐me Ensure e alguns medicamentos para a hipertensão, e, sempre que tinha uma crise no nervo ciático, os militares davam‐me Motrin.

Embora estivesse fisicamente muito fraco, o interrogatório não parou. Ainda assim, eu estava de bom humor. Na Ala cantávamos, gracejávamos e recontávamos histórias uns aos outros. Também tive a oportunidade de ficar a saber da existência de alguns detidos famosos, como sua excelência XXXXX presenteava‐nos as últimas notícias e rumores do campo. XXXXX tinha sido transferido para a nossa Ala devido ao seu «comportamento».

XXXXX disse‐nos como tinha sido torturado em Kandahar, juntamente com outros detidos. «Deixaram‐nos ao sol durante muito tempo, fomos espancados; mas, irmãos, não se preocupem, aqui em Cuba não há tortura. As salas são climatizadas e alguns irmãos até se recusam a falar, a menos que seja lhes seja oferecida comida», disse ele. «Eu chorava quando via na televisão os detidos, de olhos vendados, a serem levados para Cuba. O secretário de Defesa norte‐americano falou na televisão e afirmou que estes detidos eram as pessoas mais malvadas à face da Terra. Nunca pensei que viria a ser uma dessas “pessoas malvadas”», disse XXXXX.

XXXXX tinha estado a trabalhar como um XXXXX. Foi capturado com mais quatro colegas no seu domicílio em XXXXX depois da meia‐noite, debaixo dos gritos dos filhos; foi privado dos seus filhos e da sua mulher. Acontecera exatamente a mesma coisa aos seus amigos, que confirmaram a sua história. Ouvi muitas histórias semelhantes, e todas me faziam esquecer a anterior. Nem conseguiria dizer qual delas era a mais triste. Isso até começou a minar a minha própria história, mas os detidos eram unânimes em afirmar que a minha era a mais triste. Pessoalmente, não sei. O provérbio alemão diz o seguinte: «Wenn das Militar sich bewegt, bleibt die Wahrheit auf der Strecke.»

No dia 4 de setembro de 2002, fui transferido para XXXXX; assim os interrogadores acabaram com o isolamento e juntaram-me à população geral. Por um lado, era difícil para mim deixar os amigos que tinha acabado de fazer, e, por outro, estava entusiasmado por ir para uma Ala absolutamente normal e ser um detido absolutamente normal. Estava cansado de ser um detido «especial», correndo o mundo contra a minha vontade.

Cheguei a XXXXX antes do pôr do sol. Pela primeira vez em mais de nove meses, fui colocado numa cela onde conseguia ver a planície. E, pela primeira vez, podia falar com os meus companheiros de cárcere enquanto os via. Fui colocado em XXXXX entre dois sauditas do Sul. Eram ambos muito simpáticos e divertidos. Tinham ambos sido capturados em XXXXX. Quando os prisioneiros tentaram libertar‐se do Exército paquistanês, que estava a trabalhar em nome dos EUA, um deles, um argelino, agarrou a AK‐47 de um guarda XXXXX e disparou contra ele. Na confusão, os detidos XXXXX tomaram o controlo de XXXXX; os guardas fugiram, e os detidos também fugiram, mas apenas até XXXXX, onde se encontrava outra divisão dos EUA à sua espera, e foram novamente capturados. O acontecimento XXXXX provocou muitas baixas e ferimentos. Vi um detido argelino completamente incapacitado devido à quantidade de disparos que o tinham atingido.

A princípio diverti‐me no XXXXX, mas as coisas começaram a ficar feias quando alguns interrogadores começaram a usar métodos de tortura em alguns dos detidos, embora de forma tímida. Tanto quanto vi e ouvi, ao princípio o único método utilizado era o de deixar o detido numa sala gelada, durante toda a noite. Conheço um jovem saudita que era levado para interrogatório todas as noites e devolvido à sua cela de manhã. Não conheço os pormenores do que realmente lhe aconteceu, porque era muito calado, mas os meus vizinhos disseram‐me que ele se recusava a falar com os seus interrogadores; XXXXX também me disseram que fora deixado na sala gelada durante duas noites seguidas, porque se recusara a cooperar.

Por essa altura, a maior parte dos detidos recusava‐se a cooperar depois de sentirem que já tinham fornecido toda a informação relevante para os seus casos. As pessoas estavam desesperadas e começavam a ficar cansadas de serem interrogadas a toda a hora, sem esperança de chegarem ao fim. Eu pessoalmente ainda era relativamente novo e queria arriscar: talvez os meus companheiros de prisão estivessem errados! Mas acabei por embater contra a mesma parede que todos eles. Os detidos estavam a ficar cada vez mais preocupados com a sua situação e com a ausência do devido processamento legal, e as coisas começaram a piorar com a utilização de métodos dolorosos para extrair informações aos detidos.

Em meados de setembro de 2002, um XXXXX levou‐me para interrogatório e apresentou‐se como a equipa que me iria avaliar ao longo dos dois meses seguintes.

«Durante quanto tempo vou ser interrogado?»

«Enquanto o governo tiver perguntas para te fazer!»

«E quanto tempo é isso?»

«Só te posso dizer que não vais passar mais de cinco anos aqui», disse XXXXX. A equipa estava a comunicar comigo através de um intérprete de árabe que parecia XXXXX.

«Não estou pronto para que me façam as mesmas perguntas outra e outra vez!»

«Não, nós temos novas perguntas.» Mas, como acabou por se revelar, estavam a fazer exatamente as mesmas perguntas que me tinham sido feitas ao longo dos últimos três anos. Ainda assim, fui cooperando relutantemente. Para ser sincero, não via qualquer vantagem em cooperar, só queria saber até onde iriam as coisas.

Por volta da mesma altura, outro interrogador XXXXX levou‐me para interrogatório. Era XXXXX, tinha uma barbicha cuidada e falava com um sotaque XXXXX. Foi direto comigo e até partilhou comigo o que XXXXX sobre mim. XXXXX falava, falava e falava ainda mais: estava interessado em que eu trabalhasse para ele, algo que já tentara com outros árabes do Norte de África.

«Para a próxima quinta‐feira, já combinei um encontro com os XXXXX. Vais falar com eles?»

«Sim, vou.» Foi a primeira mentira que detetei, porque XXXXX me tinha dito: «Nenhum governo estrangeiro irá falar contigo aqui, só nós, os americanos!». De facto, ouvi falar de tantos detidos que se encontraram com interrogadores não‐americanos, como XXXXX estavam a ajudar os EUA a extraírem informações dos detidos XXXXX. Os interrogadores XXXXX e os XXXXX ameaçaram alguns dos seus entrevistados com tortura quando regressassem a casa. «Espero vê‐lo noutro lugar», disse o interrogador XXXXX a XXXXX.

«Se nos virmos no Turquestão, vais falar imenso!», disse o interrogador XXXXX a XXXXX.

Porém, eu não tinha medo de falar fosse com quem fosse. Não tinha cometido qualquer crime fosse com quem fosse. Eu até queria falar para provar a minha inocência, uma vez que o mote americano era: «Os detidos de GTMO são culpados até prova em contrário.» Eu sabia o que me esperava no que dizia respeito aos interrogadores XXXXX, e eu queria desabafar.

Chegou o dia, e os guardas retiraram‐me da cela e levaram‐me para XXXXX, onde os detidos se encontravam XXXXX normalmente com XXXXX. Dois cavalheiros XXXXX estavam sentados do outro lado da mesa, e eu estava a olhar para eles, preso ao chão. XXXXX, que desempenhara o papel de mau durante o interrogatório. Nenhum deles se apresentou, o que era absolutamente contra os XXXXX; limitavam‐se a ficar à minha frente como fantasmas, tal como os restantes interrogadores secretos.

«Falas alemão, ou vamos precisar de um intérprete?», perguntou o XXXXX.

«Temo que não precisemos», respondi.

«Bem, compreendes a gravidade do assunto. Viemos de XXXXX para falar contigo.»

«Foram mortas pessoas», prosseguiu o homem mais velho.

Sorri. «Desde quando é que está autorizado a interrogar pessoas fora XXXXX?»

«Não estamos aqui para debater os fundamentos jurídicos do teu interrogatório!»

«Poderei, algures no futuro, ser capaz de falar à imprensa e denunciar‐vos», disse. «Apesar de não conhecer os vossos nomes, reconhecerei as vossas fotografias, por muito que esse dia possa tardar!»

«Podes dizer o que quiseres, não nos vais atingir! Sabemos o que estamos a fazer», disse ele.

«Portanto, estão claramente a usar o vazio legal deste lugar para me extraírem informações?»

«XXXXX Salahi, se quisermos, podemos pedir aos guardas para te pendurarem na parede e para te espancarem!». Quando ele referiu a forma retorcida como estava a pensar, o meu coração começou a bater com mais força, porque eu estava a tentar expressar‐me com cuidado e ao mesmo tempo evitar a tortura.

«Não me consegues assustar, não estás a falar com uma criança. Se continuares a falar comigo nesse tom, podes fazer as malas e regressar a XXXXX.»

«Não estamos aqui para te processar nem para te assustar; ficaríamos apenas agradecidos se respondesses a algumas questões que temos», disse XXXXX.

«Olha, já estive no teu país, e sabes que nunca estive envolvido em nenhum tipo de crime. Além disso, estás preocupado com o quê? O teu país nem sequer está sob ameaça. Tenho vivido calmamente no teu país e nunca abusei da sua hospitalidade. Estou muito grato por tudo aquilo em que o teu país me ajudou; não apunhalo ninguém pelas costas. Por isso que tipo de teatro é que estás a tentar fazer?»

« XXXXX Salahi, sabemos que estás inocente, mas não fomos nós que te capturámos, foram os americanos. Não estamos aqui em nome dos EUA. Nós trabalhamos para XXXXX ultimamente impedimos algumas conspirações contra nós. Sabemos que não podes ter conhecimento de qualquer uma destas coisas. Contudo, apenas queremos fazer‐te perguntas sobre dois indivíduos, XXXXX, e ficaríamos gratos se respondesses às nossas questões sobre eles.»

«É engraçado que tenham vindo até aqui desde XXXXX para fazerem perguntas acerca dos vossos próprios cidadãos! Esses dois indivíduos são muito bons amigos meus. Frequentávamos as mesmas mesquitas, mas não tenho conhecimento de estarem envol‐ vidos em quaisquer operações terroristas.»

A sessão não durou muito mais tempo. Perguntaram‐me como é que estava a passar, como era a vida no campo, e despediram‐se de mim. Nunca mais vi os XXXXX após isso. Entretanto, o XXXXX continuou a interrogar‐me.

«Conheces este tipo, XXXXX?», perguntou XXXXX.

«Não, não conheço», respondi honestamente.

«Mas ele conhece‐te!»