Índice

Índice

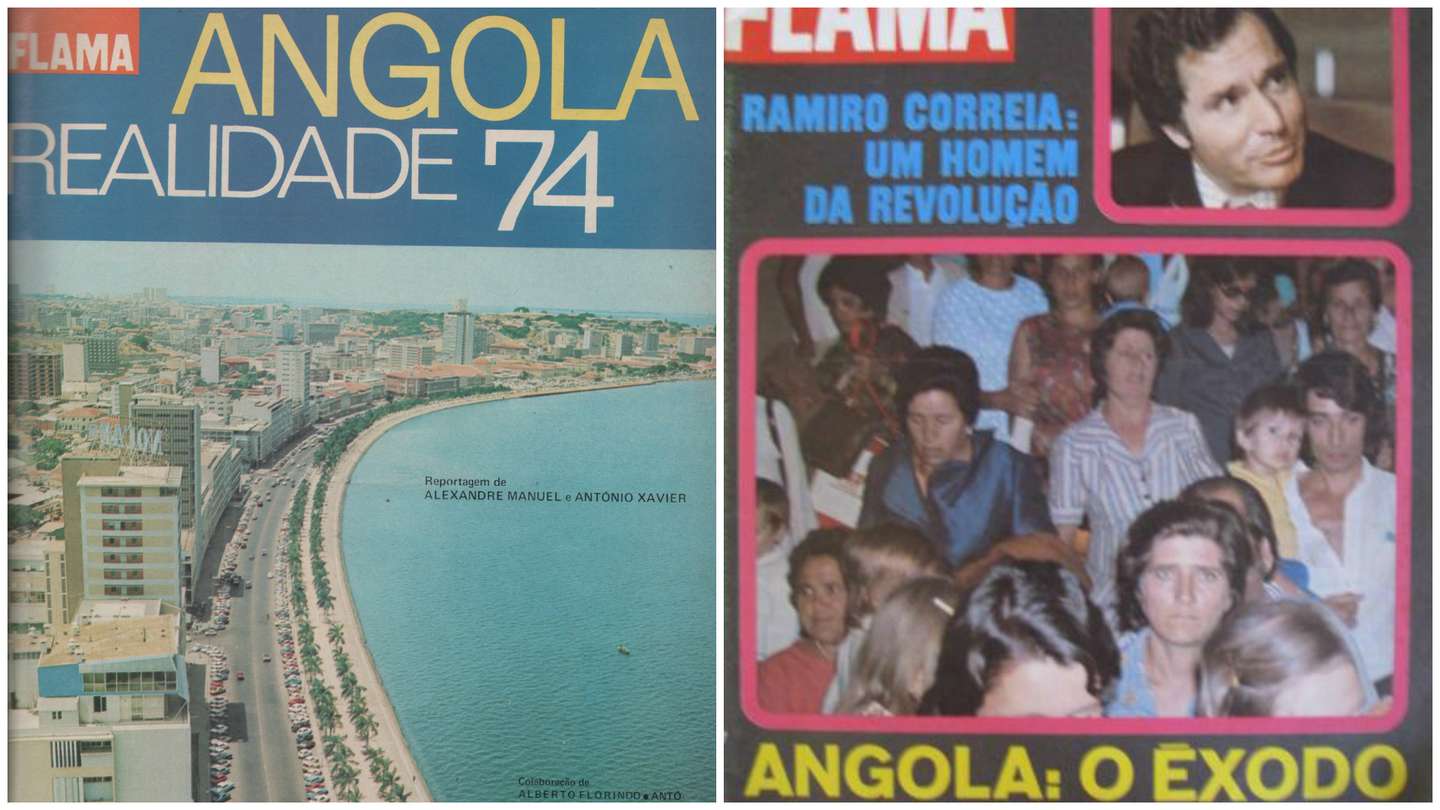

Há quarenta anos, em Setembro de 1975, quatro mil retornados desembarcavam diariamente nos aeroportos da Portela e Pedras Rubras. Ao mesmo tempo, cidades inteiras de Angola ficavam praticamente vazias: famílias, maioritariamente brancas, partiam em colunas de automóveis e camiões em direcção a Luanda ou à fronteira sul em viagens que ninguém sabe como iriam acabar. Boa parte da população negra foge também na esperança de escapar ao fogo cruzado dos movimentos, das suas facções e aos ódios tribais. Há quem se faça ao mar a bordo de traineiras. Outros aglomeram-se nos portos e aeroportos à espera de finalmente chegar a sua vez de partir. Gritam, sussurram, suplicam: “Tirem-nos daqui!”

Tiraram-nos. Mas houve quem nunca lhes perdoasse terem denegrido a imagem da Revolução e da descolonização exemplar.

Angola transformou-se em poucos meses numa armadilha fatal para milhares de pessoas. Presos naquela terra que tinham considerado um paraíso, vêem a guerra instalar-se nas zonas de onde as Forças Armadas Portuguesas retiram. Assistem à destruição de fábricas e fazendas. Vêem parar a economia. Somam histórias de mortes, espancamentos, violações, gente queimada viva… Confrontam-se com o desmembrar das forças de segurança que não raras vezes se transformam em milícias dos movimentos, sobretudo do MPLA. Os casos de pessoas desaparecidas que se descobre ou especula terem sido entregues por militares ou agentes da PJ àquele movimento vão contribuir ainda mais para o aumento do pânico entre a população branca. Deixar Angola rapidamente e em força tornou-se uma questão de sobrevivência para muitos deles.

Mas a partida de milhares de portugueses de Angola vai revestir-se de características únicas: a vastidão do território angolano, o aumento da violência dentro de Angola e a instabilidade nos países circundantes levam a que em Angola a fuga por terra não fosse uma opção tão viável quanto o tinha sido em Moçambique, onde a proximidade da África do Sul explica que muitas pessoas tivessem optado por sair por estrada.

A isto acresce que em Angola os fugitivos se contam por várias centenas de milhar, o que, a par da atenção suscitada pela internacionalização do conflito leva a que aqueles que pretendem fugir de Angola não possam ser pura e simplesmente ignorados e deixados à sua sorte, como tinha sucedido e continuava a suceder em Moçambique. Aí a criação de uma ponte aérea, quer antes quer depois da independência, vai sempre ser rejeitada sob o pretexto de que tal operação se tratava de uma manobra imperialista, tanto pela FRELIMO como por Portugal. Consequentemente sobre os retornados de Moçambique pairará sempre, a par de uma grande ignorância sobre o seu destino, o ónus ideológico: eles não fugiam da guerra como os retornados de Angola, fugiam de um regime que Lisboa e o mundo aplaudiam, pelo menos em público. Já em Angola a guerra permite transformar num drama aquilo que até esse momento não passara de uma manifestação de colonialismo.

“Queremos uma ponte aérea como no Vietnam!”

Desde Junho de 1975 que se sucediam em Luanda as manifestações junto ao Palácio do Governo. Há quem ali acampe, durma, cozinhe. Brancos e negros exigem que os tirem dali para fora: os primeiros para fora de Angola. Os segundos para outros locais daquele país ou também para fora de Angola: “Ontem desfilaram pelas ruas de Luanda, com grandes estandartes, cerca de um milhar de pessoas, homens, mulheres e crianças, que se dirigiram ao palácio do Governo e solicitar passagens de regresso a Portugal”, lê-se no Diário Popular de 6 de Junho de 1975, que em seguida escreve com alguma perplexidade: “O mais impressionante é que no meio dessa multidão também se viam mestiços e pretos.”

Enquanto essa manifestação silenciosa atravessava Luanda, centenas e centenas de pessoas permaneciam paradas junto das portas das agências de viagens e das companhias de transportes aéreos e marítimos. O que queriam? Bilhetes para Lisboa.

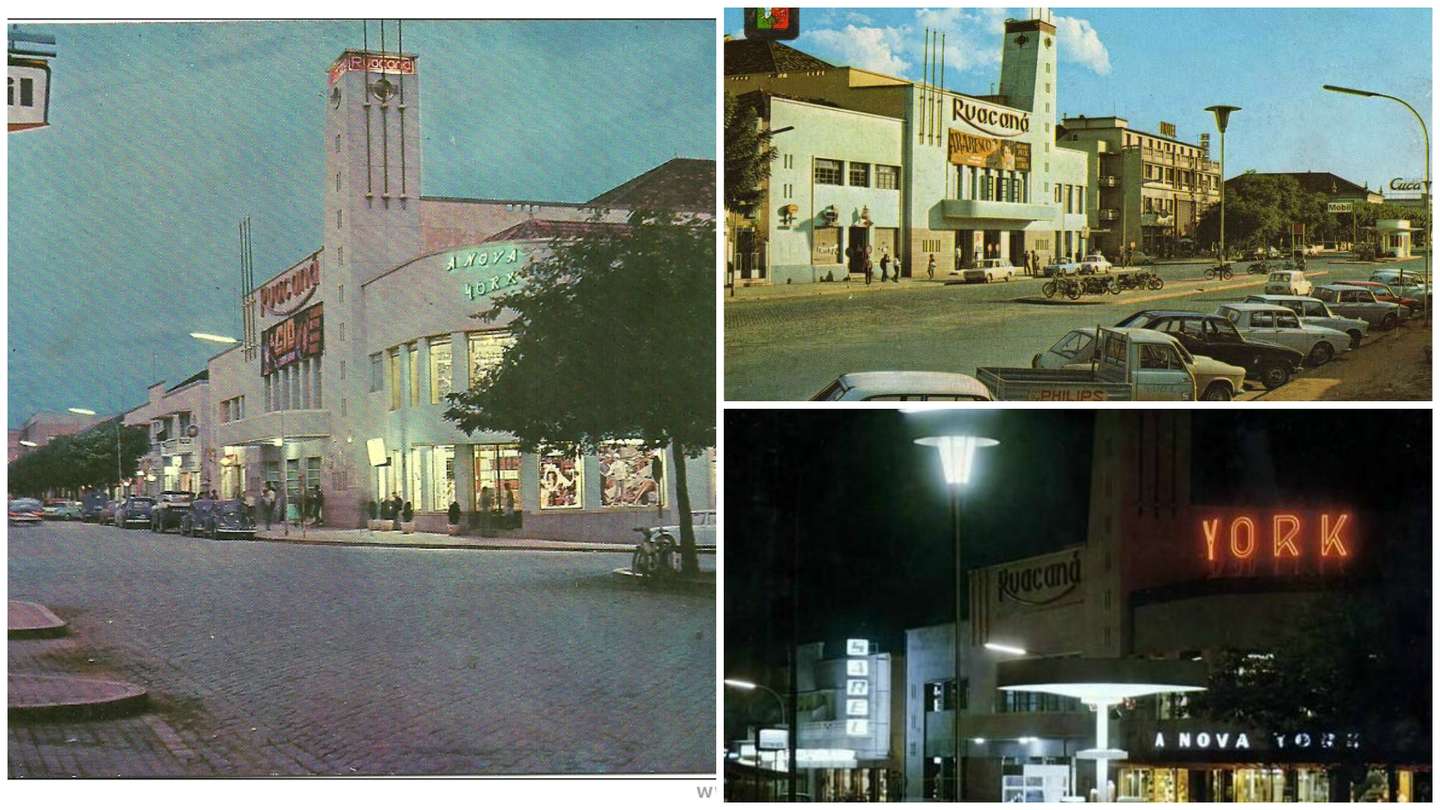

As manifestações e as filas vão suceder-se nessa cidade de Luanda onde o quotidiano se faz cada vez mais difícil: falta o pão, o lixo deixa de ser recolhido, os transportes funcionam de forma irregular, o número de refugiados não pára de aumentar — porque se há quem queira sair de Luanda, particularmente a população negra, há também quem aflua a Luanda, sobretudo brancos que procuram deixar Angola.

Muitas destas pessoas perderam de um momento para o outro todos os seus bens tornando-se por isso cada vez mais dependentes das autoridades fosse para se deslocarem ou simplesmente para terem onde dormir. Menos visíveis mas ainda mais eloquentes chegam notícias que dão conta de como o verbo confiar era cada vez menos conjugado a Angola: a 12 de Abril de 1975 o Expresso informava que nesse ano não tinha dado entrada nenhum projecto de construção na Câmara Municipal de Luanda. Os depósitos bancários diminuíam. Várias indústrias paravam por falta de matéria-prima. Nos portos acumulavam-se mercadorias à espera que os bloqueios terminassem e fossem finalmente embarcadas. As notícias sucessivas sobre as toneladas de café à espera de embarque nos portos, do café que já não consegue ser ensacado e das colheitas perdidas por pilhagem ou abandono das fazendas traçam um bom retrato de uma economia a desacelerar e em seguida a parar.

Reunido a 12 e 14 de Maio de 1975, o conselho de ministros do Governo de Transição de Angola constrói, pasta a pasta, o retrato de um território onde a fuga dos técnicos é já generalizada: a Diamang está a 66% da sua laboração; a Petrangol encerrara as instalações em Canguela; a Cabinda Gulf está a ficar sem técnicos; o Serviço de Geologia e Minas dava-se como praticamente parado; os professores e funcionários da Justiça metiam licença por alguns dias mas depois não regressavam… — recorda, em A vertigem da Descolonização, o general Gonçalves Ribeiro, que nessa época ocupava o cargo de Secretário-Geral do Alto Comissariado.

“Dos 300 médicos em serviço na altura do 25 de Abril, apenas restavam 180 quando o Governo de Transição tomou posse [31 de Janeiro de 1975]. No presente [Maio] e em consequência directa dos últimos acontecimentos, notou-se um movimento generalizado de partidas quer de médicos, quer de enfermeiros e até de pessoal auxiliar”.

O que Gonçalves Ribeiro ainda ignorava é que daí a três meses vai ser ele a impor a Lisboa a realização de uma ponte aérea para retirar de Angola todos os portugueses que quisessem partir.

À medida que as folhas do calendário caem nesse ano de 1975, Angola entra numa contagem decrescente em que todos se preparam para Novembro. Em Julho, MPLA e FNLA lutam impiedosamente pelo controlo da capital naquela que ficou conhecida como a batalha de Luanda. Que é o mesmo que dizer que combatem pelo estatuto de governante oficial de Angola quando, daí a meses, for declarada a independência. Já a UNITA deixa a capital e prepara-se para fazer do sul o seu quartel-general.

“Através da janela podia ver os deslocados, os fugitivos, os perseguidos…”

Desses dias agónicos de Julho de 1975 uma imagem ficará na memória do Alto-Comissário Silva Cardoso: uma mulher avança por entre a multidão que se aglomera junto ao edifício a que impropriamente se chamava palácio. Pretende entregar algo que leva nos braços ao Alto-Comissário. Era o cadáver do filho: “A violência recrudescera por toda a parte, tinham aparecido corpos de pessoas há muito desaparecidas, mais saques, mais violações, mais gente raptada, todo um rol de atrocidades que continuavam a passar impunes visto a ordem e a segurança terem sido praticamente banidas de todo o território. Era o salve-se quem puder! (…)” – recorda Silva Cardoso em Angola anatomia de uma tragédia. “Através da janela podia ver os deslocados, os fugitivos, os perseguidos, os inconformados que vagueavam em frente do palácio, talvez por se sentirem ali mais seguros ou ainda esperarem uma qualquer solução para os seus problemas.”

O que meses antes teria sido um encândalo deixa de surpreender: nos primeiros dias de Julho, Vasco Vieira de Almeida, que fora designado por Portugal para o Governo de Transição de Angola e aí ocupava o cargo de ministro da Economia, escreve uma carta aos presidentes dos movimentos. Nessa carta,dada a conhecer no início de Julho de 1975, denuncia o que define como a “miopia política daqueles que não contentes com precipitar o conflito no tempo, provocaram uma luta militar suicida de que a única vítima é o povo, que também dizem representar”. Sobre a prestação de boa parte dos escolhidos pelos movimentos para o Governo de Transição, Vasco Vieira de Almeida deixa palavras que confirmam as piores expectativas de muitos daqueles que decidiam partir por não confiarem na competência executiva da FNLA, MPLA e UNITA: “Uma boa parte dos governantes é totalmente incompetente, mas nem sequer disso tem consciência”.

Sem se manifestarem à época publicamente deste modo, vamos encontrar a mesma constatação nas memórias de homens como Silva Cardoso e Gonçalves Ribeiro, sobretudo em relação à FNLA, cujos ministros a circular de pistola na mão pelos corredores e vasculhando os seus gabinetes à procura do dinheiro do orçamento dos seus ministérios ficaram na memória de quem com eles privou.

Num sinal inequívoco da tragédia mais que anunciada para Angola, várias companhias aéreas, como a British Airtours e a South African Airways, deixam de voar logo em Maio de 1975 para aquele território. A 27 de Julho um DC-10 recolhe 60 cidadãos britânicos no aeroporto de Luanda. A 29 partem os franceses, belgas, italianos, alemães, suíços e austríacos. Tinham passado dois meses desde que os respectivos consulados começaram a dar instruções aos seus concidadãos para partirem.

Cada vez menos estrangeiros chegam a Angola. Oficialmente, claro. Porque em voos discretos, atravessando a fronteira ou desembarcando em pontos menos controlados da costa não param de chegar assessores soviéticos, técnicos da RDA, militares cubanos e os batedores das tropas sul-africanas.

Às vezes acontece até terem de se criar incidentes num determinado local para que a sua chegada e a das suas bagagens possam ser feitas, logo ali ao lado, sem que ninguém dê por isso. Como aconteceu na noite de 28 para 29 de Abril de 1975 quando um intenso tiroteio e sucessivas explosões na zona do Bairro Operário, em Luanda, serviram para desviar as atenções do que estava a acontecer numa das docas da cidade: do navio jugoslavo Postoyna viaturas pesadas afectas ao MPLA descarregavam armas enviadas pela URSS para aquele movimento.

No início do Verão de 1975 já não existem dúvidas sobre qual vai ser o futuro de Angola: a guerra. Enquanto ela não chega de forma declarada a maioria da população branca trava as suas batalhas. A primeira é a da sobrevivência. A segunda, obrigar Lisboa a acabar com as ambiguidades e pôr em marcha finalmente a ponte aérea que os tire de Angola e que dentro de Angola os retire dos locais de onde já não conseguem partir pelos seus meios.

O que aconteceu à quarta força?

Vendo as imagens dessa gente amontoada no aeroporto de Luanda aguardando embarcar, acampada em instalações militares à espera de protecção ou que arrisca a vida para sair de automóvel ou barco de Angola é difícil acreditar que há poucos meses eles eram apresentados como o maior obstáculo ao futuro de uma Angola livre, democrática e independente.

O que aconteceu a esta gente em que a Comissão Coordenadora do Programa do MFA em Angola (CCPA) vislumbrava grupos organizados de reaccionários, a chamada “quarta força”?

Durante os meses em que a catástrofe ainda não se impôs, Lisboa tem oficialmente um inimigo em Angola. Chama-se “rodesiação”. O que na prática se traduzia por uma independência declarada pelos brancos. Logo em Agosto de 1974, Vasco Gonçalves avisava: “Já foram adoptadas medidas contra qualquer possibilidade de uma rodesiação de Angola”. Vasco Gonçalves não detalha quais eram essas medidas nem o que tinham os defensores dessa tal rodesiação a ver com a insegurança que se começava a manifestar naquele território e que já obrigara à reabertura do Campo Prisional de São Nicolau para onde em poucas semanas são levados 514 detidos. Mas Mário Soares fá-lo na entrevista que concede também em Agosto de 1974 à revista alemã Spiegel:

Mário Soares – Em Angola haverá certamente uma série de situações mais ou menos desesperadas e tensões perigosas entre as raças. Apesar disso, julgo que por ora o exército pode e fará manter a ordem – a ordem democrática.

Spiegel – Portanto, se necessário, o exército português fará fogo sobre portugueses brancos?

Mário Soares – Ele não hesitará e não pode hesitar. O exército já mostrou que tem mão forte e quer manter a ordem a todo o custo. (…) Não creio que em Angola exista uma solução rodesiana, mas se tal acontecesse combatê-la-íamos com todas as nossas forças, pois uma tal solução seria para África e para o Mundo uma aventura inaceitável.

Spiegel – Também se pensou isso no caso da Rodésia e, no entanto, não se pôde evitar.

Mário Soares – Para nós tal solução é improvável a não ser que tivéssemos um golpe de direita aqui em Portugal. Nós – este governo democrático – não permitirá que tal solução rodesiana aconteça em Angola ou Moçambique. Eu repito! Nós combatê-la-emos com todos os meios ao nosso dispor.

Mário Soares,que negociará a independência de Angola e dos outros territórios sem os conhecer previamente (a excepção é São Tomé onde estivera exilado nos anos 60) ou sequer os visitar durante as negociações, confirma os cenários de optimismo que então se aplicavam automaticamente na hora de falar de descolonização: só alguns fugirão “por medo” mas logo regressarão. Para o então ministro dos Negócios Estrangeiros as razões dessa fuga resultam de uma espécie de resistência às dinâmicas da luta de classes: em Angola, explica “generaliza-se entre os brancos uma atitude perigosa. Precisamos de convencer os brancos, no seu próprio interesse, que fiquem, mas já não como patrões, como até agora.”

Esquece o ministro que muitos brancos não eram patrões de ninguém mas sim trabalhadores por conta de outrém ou funcionários da administração pública, professores, técnicos estatais… Aliás serão precisamente essa pessoas que não estavam ligadas a Angola pelas amarras da propriedade, sobretudo os funcionários da administração pública, os primeiros a partir pois para tal bastava-lhes pedir a transferência de serviço para a metrópole ou pedir o gozo de uma licença. Na verdade alguns já estavam a fazê-lo quando Mário Soares dá esta entrevista pois em Agosto de 1974 começou a chegar a Lisboa a primeira leva de retornados que resultou dos incidentes nos musseques de Luanda em Julho de 1974.

Mário Soares parte invariavelmente do princípio de que apenas por erros e defeitos dos brancos eles poderão ter problemas nas novas nações africanas: “Se forem leais para com os novos Estados independentes na cooperação e respeitarem as suas leis, não têm nada a temer.” E se essas leis fossem anti-democráticas? Ou completamente absurdas, como sucederá em Moçambique onde a par da proibição da medicina privada se criminaliza a realização de funerais por agentes funerários privados pois os enterramentos passavam para o encargo de um estatal Serviço Funerário que só existia no papel? Essas hipóteses não se colocam a Mário Soares que também não refere os negros, pois era para todos inquestionável que, em cada um dos territórios, se reviam em absoluto nos movimentos reconhecidos por Lisboa.

Estas tonitruantes declarações do então ministro dos Negócios Estrangeiro contrastam com a incapacidade manifestada por Lisboa para garantir a tranquilidade em Angola, nomeadamente em Luanda. E sobretudo contrastam com as declarações que Mário Soares faz mais tarde sobre o seu papel neste mesmo período: o então ministro dos Negócios Estrangeiros declarará confrontar-se nessa fase, Agosto de 1974, com a sucessiva desautorização da sua pessoa pelos militares, nomeadamente por Melo Antunes, nas negociações sobre a independência de Moçambique. O único que se pode concluir é que se à época Mário Soares teve essa percepção, ela não se traduziu de modo algum em moderação nas suas palavras e prudência nos seus gestos no que respeita a Angola.

Por fim, estas declarações são produzidas numa fase delicada da vida política portuguesa: Spínola, rendido à evidência de que já nada podia fazer para evitar que apenas a Frelimo fosse aceite com interlocutora do povo moçambicano, procurava que em Angola, além do MPLA, da UNITA e da FNLA outros partidos e associações fossem chamados a negociar no processo de angolano: a 15 de Setembro, Spínola reúne-se na ilha do Sal com Mobutu, presidente do Zaire, que tinha um enorme ascendente na FNLA e que não era desconhecedor das dissensões internas no MPLA, cada vez mais fraccionado entre Neto e Chipenda.

Por Angola, Spínola trava o seu último combate. Perdeu

A 27 de Setembro de 1974, Spínola encontra-se com representantes de várias associações e partidos angolanos. Com aquele barroquismo de linguagem que caracterizava o então presidente da República, este chama-lhes as “forças vivas de Angola”. Estes 26 dirigentes angolanos haviam chegado a Lisboa na véspera.

Alguns dos recém-chegados fazem declarações aos jornalistas, como sucede com António Ferronha, do Partido Cristão-Democrático de Angola, e o director do jornal A Província de Angola, Rui Correia de Freitas. Reiteram a sua convicção na capacidade de os angolanos escolherem o futuro da sua terra. Mas logo no aeroporto se percebe que a sua vinda a Lisboa fizera soar alguns alarmes: uma manifestação de apoio ao MPLA decorre na rua. À medida que a delegação sai do aeroporto é recebida ao som de palavras de ordem como “Morte aos traidores”. A saída do aeroporto atrasa-se. Foi uma recepção atribulada para uma estadia ainda mais atribulada.

No dia seguinte, reúnem durante oito horas com Spínola. No fim é anunciada uma comissão com elementos dos partidos e associações provenientes de Angola, comissão essa que acompanhará junto de Spínola o dossier Angola. O Presidente da República faz uma intervenção que é divulgada sob a forma de comunicado. Spínola é claríssimo:

“Não há forma alguma de compatibilizar os direitos fundamentais da pessoa humana com arquitecturas sociais cuja essência dogmática exclua a liberdade de opção política. E porque a descolonização decorre exactamente do reconhecimento daqueles direitos, resulta de flagrante incoerência todo o processo de descolonização que ignore o sufrágio popular”.

Anuncia a redacção de uma Lei Eleitoral e a realização de um recenseamento em Angola, instrumentos indispensáveis à promessa que faz de celebração de eleições para uma Assembleia Constituinte até Outubro de 1976.

O discurso de Spínola tem um enorme impacto em Angola. Rosa Coutinho percebe o perigo daquelas palavras e, como assinala Alexandra Marques, em Segredos da Descolonização de Angola: “O discurso presidencial foi publicado na íntegra na Imprensa de Luanda e deu origem, nesse mesmo dia, à implantação do primeiro período de censura à liberdade de informação em Angola.” A expulsão de jornalistas e a suspensão de publicações fecha o círculo de coacção em torno da informação em Angola.

Horas depois deste encontro entre Spínola e os dirigentes angolanos, Lisboa entrava em clima de intentona. Era o golpe do 28 de Setembro que não por acaso ficaria conhecido a “inventona do 28 de Setembro.”

Travar Spínola era essencial para que em Angola se pudesse repetir a táctica usada com sucesso em Moçambique e também na Guiné. Como ensinam as cartilhas da conquista do poder pelos extremistas, a melhor forma de afastar alguém (neste caso Spínola) é encenar um golpe e acusar aquele que se pretende afastar de estar conluiado com os golpistas. Spínola demite-se e, não menos importante, de caminho efectuam-se várias prisões que decapitam as oposições.

A deturpação do processo de descolonização (neste vídeo, aos 6 minutos) é uma das razões apresentadas por Spínola para a decisão que tomou: renunciar ao cargo de Presidente da República.

A caça aos reaccionários

Durante o 28 de Setembro houve prisões em Lisboa e no Porto mas sobretudo houve prisões em Angola e Moçambique naquilo que o Diário de Notícias define, a 26 de Outubro de 1974, como “Ramificação do 28 de Setembro além-Atlântico”. Essas ramificações não mais cessavam de ser encontradas.

Em Outubro, em Angola, é “Desmantelada uma intentona reaccionária”. São emitidos mandatos de captura contra militares e dirigentes políticos. Entre estes últimos contam-se algumas das personalidade que, como era o caso de António Ferronha, tinham vindo a Lisboa à reunião com Spínola.

Em Novembro, também em Angola, é a vez da descoberta da “sabotagem económica”: “Lamento ter que anunciar que foram feitas esta madrugada em Luanda algumas detenções de personalidades importantes na vida angolana que muito me desagrada tenham-se imiscuido em processos que ultrapassam os de natureza política e obrigaram a esta intervenção. Essas perrsonalidades foram já enviadas para Lisboa, a fim de serem interrogadas, e está em curso o respectivo inquérito. A acusação é simples mas delicada: fomentaram a sabotagem económica deste país” – comunica em Novembro de 1974, o almirante Rosa Coutinho, então presidente da Junta Governativa de Angola. Entre as personalidades em causa estava o advogado Fernandes Vieira, presidente da Associação Comercial de Luanda.

Em que se traduzira essa sabotagem? Dias antes a Associação Comercial de Luanda tinha acusado a Junta Governativa de Angola, presidida por Rosa Coutinho, de “incompreensível passividade” perante os confrontos que varriam a cidade e já tinham provocado dezenas de mortos. Mas a sabotagem também podia ser o facto de alguns comerciantes terem começado a fechar as suas lojas mais cedo ou aquilo que Rosa Coutinho entendesse invocar para assim justificar o seu afastamento de Luanda.

Já em Moçambique havia recorrentes “manobras reaccionárias” efectuadas por “provocadores reaccionários”. Só a 20 de Dezembro foram presos 70 desses provocadores. Todas estas operações eram acompanhadas do anúncio de prisões e de comunicados que davam conta do envio para Lisboa ou da expulsão do respectivo território de parte desses detidos.

Os jornalistas portugueses e estrangeiros, as associações de direitos humanos e as igrejas, tão activas no passado, manifestam um impressionante desinteresse por estas prisões ou por situações em que o absurdo domina. Por exemplo, a 23 de Julho de 1975 informa O Século que “a polícia portuguesa prendeu quarenta brancos que se preparavam para atravessar a fronteira de Angola para o Sudoeste africano (Namíbia). Seriam provavelmente entregues a um dos três movimentos.” Mas presas porquê? Porque não ficava a polícia portuguesa com elas? E como escolheria a polícia portuguesa o movimento ao qual entregaria essas pessoas? Já agora acusadas de que crime? Qual terá sido o seu destino? Não sabemos.

Esse silêncio torna-se ainda mais perturbante quando se percebe que alguns desses presos passam a integrar a lista dos desaparecidos. Os desaparecidos tornam-se um símbolo do terror que se abate sobre a comunidade branca em Angola. Logo em 1974 multiplicam-se os casos de pessoas cujo paradeiro se desconhece e cujos carros são vistos pouco depois a circular nas mãos de grupos que ora se apresentam como sendo de um dos movimentos ora nem isso. Frequentemente dias depois são também encontrados os cadáveres dos proprietários. Correm nomes dos locais e das estradas como a Luanda-Dondo e Sá da Bandeira-Lobito onde o risco de ser assaltado é maior. Mas há outro tipo de desaparecimentos que aterroriza ainda mais a sociedade angolana. É acabar preso por um dos movimentos. Se esse movimento for o MPLA essa detenção pode ainda contar com a participação e cumplicidade de militares portugueses.

O caso “do marido da senhora grávida”

O chamado caso “do marido da senhora grávida” ilustra o que foram algumas dessas prisões às mãos dos movimentos bem como o clima de degradaçãoa que as Forças Armadas Portuguesas chegaram em Angola.

Aparentemente o caso não se distingue de outros que já estavam a ocorrer nesse mês de Novembro de 1974 em Luanda: um homem que trabalhava num atelier de desenho desapareceu. A mulher estava à espera dele para almoçar, mas ele não chegou. Telefonou para o serviço, disseram-lhe que tinha ido almoçar a casa.

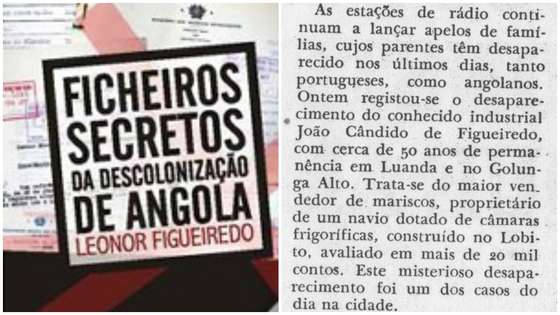

Ao fim de uma semana a jovem mulher consegue falar com Altino de Magalhães então membro da Junta Governativa de Angola. “Contou-me, então, que nessa noite lhe tinham colocado um papel escrito pelo marido, por debaixo da porta, onde ele lhe dizia que não podia ir para casa, mas que ela estivesse tranquila, nada lhe aconteceria. – recorda anos mais tarde o general Altino de Magalhães no testemunho que deu a Leonor Figueiredo para o livro Ficheiros Secretos da Descolonização de Angola – Foi seriamente avisada pelos raptores para não dizer nada a ninguém, porque só lhe podia complicar a vida. A senhora a dizer-me isto, grávida e a chorar, pedindo-me para eu não dizer nada a ninguém. Ao fim da tarde, fui para a reunião da junta.”

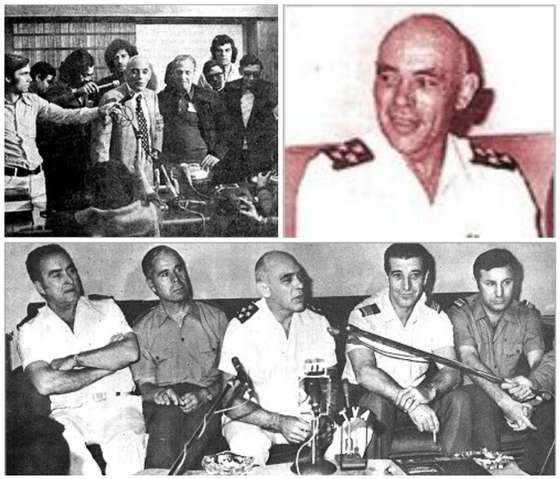

20. Rosa Coutinho. A sua actuação deixou marcas em Angola e nos restantes membros da Junta Governativa – Leonel Cardoso, Altino de Magalhães, Silva Cardoso. Emílio da Silva era tido seu afilhado.

E é em plena reunião da Junta Governativa de Angola que se torna evidente a cumplicidade do MFA em alguns dos desaparecimentos. A Junta Governativa tinha cinco membros: Rosa Coutinho, que presidia; Altino de Magalhães comandante da Região Militar de Angola; Silva Cardoso, comandante da Região Aérea, Leonel Cardoso, comandante naval de Angola e Emílio da Silva, representante do MFA e assessor político de Rosa Coutinho.

Altino de Magalhães dirige-se a Rosa Coutinho e ameaça-o: “Ó almirante, já sabia que havia prisões privadas em Luanda, enfim, de boatos’ – porque o assunto era secreto. E prossegui: Mas agora estou perante um caso concreto. Um desaparecimento, e comandado de tal maneira que manda avisar a família para estar quietinha, porque senão matam-no. Depois virei-me para o Rosa Coutinho e disse-lhe: O homem tem de aparecer – e já! – , senão eu vou denunciar isto. E não fico mais num governo em que isto se passa… Falei com ar muito a sério. Lembro-me que o Silva Cardoso me apoiou. Sabe qual foi a reacção do Rosa Coutinho? Virou-se para o Emílio da Silva e disse: O homem tem de aparecer. O homem tem de aparecer… E eu acrescentei: Se não aparecer até amanhã de manhã, faço o que disse, vou para os jornais, vou-me embora, vou denunciar o que está a acontecer. O Rosa Coutinho voltou-se de novo para o Emílio da Silva e repetiu: O homem tem de aparecer.”

O homem apareceu: “No dia seguinte, pouco depois de ter chegado ao quartel-general, o Rosa Coutinho telefona-me e diz: O homem já está localizado! E vai aparecer, mas não pode ser já. Agora você tem de escolher: ou há uma bronca muito grande, ou confia em mim. Não aparece em 24 horas, mas aparece daqui a 48 horas. Dou a minha palavra de honra.(…) Poucos dias depois chego ao briefing e dizem-me que comunicaram da Polícia Militar, dizendo que estava um homem nu, amarrado a uma árvore, na estrada do aeroporto. Era ele, o marido. Foi quatro dias depois. Na altura não liguei uma coisa com a outra, mas nessa tarde recebe um telefonema, da mesma senhora. ‘Muito obrigada, o meu marido já cá está’. Depois foram os dois ao quartel-general agradecer-me”.

O que o homem relata torna evidente aquilo que já todos sabiam – militares portugueses estavam a entregar ao MPLA cidadãos para que este os interrogasse: “Pedi ao marido para relatar o que se tinha passado. Contou que foi apanhado no trajecto para casa, à hora do almoço, por fuzileiros navais, da nossa Marinha, fardados, que andavam num jipe militar. Meteram-no num carro e levaram-no até à porta do cemitério de Luanda, onde um carro do MPLA os aguardava. Passaram-no para o carro civil, deitaram-no no chão e levaram-no preso para os arredores. Taparam-lhe os olhos, andaram às voltas com ele, conduziram-no para um apartamento que ele não sabia onde ficava. Meteram-no numa casa de banho e interrogaram-no. Queriam saber quem era da FRA, Frente de Resistência de Angola (inimiga do Rosa Coutinho), a que ele não pertencia.”

21. Ao tentar perceber o que aconteceu ao seu pai, Leonor Figueiredo revelou um dos mais perturbantes aspectos da descolonização. Os desaparecidos.

Altino de Magalhães seria afastado por Rosa Coutinho pouco depois deste episódio tendo regressado a Lisboa ainda em Dezembro de 1974. Mas em Angola os desaparecimentos, nuns casos contando com a conivência noutros com a impotência dos militares portugueses, prosseguiram. Os jornais referiam brevemete os nomes dos desaparecidos: Mário Caninhas Lavadas, Manuel Fidalgo Mercês, José Dias, João Cândido Figueiredo… Quando em Julho de 1975, a médica Maria Fernanda Sá Pereira foi levada de sua casa por três homens para nunca mais ser vista o desaparecimento era apenas mais uma das tragédias com que Angola ia viver.

Demasiadas coincidências

O 28 de Setembro de 1974 levou a uma radicalização à esquerda da situação em Portugal. E em Angola facilitou e acelerou o desaparecimento das figurasque até então tinha lutado para que o processo angolano não se circunscrevesse a uma negociação “com os que nos combatem”, para usar uma expressão de Mário Soares na entrevista à Spiegel.

Após a demissão de Spínola, a discussão em Angola vai rapidamente evoluir da questão – Quem se senta à mesa das negociações com os três movimentos? – para se centrar na pergunta: será que os três movimentos se vão sentar todos eles à mesa das negociações ou pelo menos um deles será afastado? Argel, Mombaça e Alvor são o roteiro da resposta a essas perguntas.

Nos mesmos dias de Novembro de 1974 em que Rosa Coutinho anunciava a prisão do presidente da Associação Comercial de Luanda, em Argel ficara acordado que nenhuma das poderosas associações económicas de Angola seria ouvida no chamado processo de descolonização. A mesma exclusão se aplica a quaisquer partidos ou movimentos além do MPLA, FNLA e UNITA.

Na cidade de Argel, Melo Antunes, à época ministro sem pasta, o major Pezarat Correia, pelo MFA de Angola, e um representante do MNE encontravam-se com uma delegação do MPLA chefiada por Agostinho Neto. Garantem ao MPLA que o MFA em Angola contribuiria para que este movimento se reforçasse perante a FNLA (militarmente superior mas com uma absoluta falta de quadros) e a UNITA (militarmente débil mas com apoios em zonas mais povoadas). Mais, estabelecem que além destes movimentos mais nenhum outro partido ou movimento (invariavelmente apresentados como representando os sectores mais reaccionários da população branca de Angola) seriam interlocutores no processo de descolonização.

À época pouco ou nada se sabe desse encontro. Os jornais portugueses e a RTP limitam-se a dizer que “as negociações seguem rodeadas do maior sigilo”, que Melo Antunes será recebido pelo presidente da Argélia e no fim que tudo decorreu num clima de “autêntica fraternidade”.

Aliás, no caso de Argel, tal como acontecera com a reunião mantida em Dar-es-Salam com a Frelimo no início de Agosto, saber-se-á muito mais pela imprensa internacional que portuguesa: a entrevista dada ao Liberation por Agostinho Neto poucos dias após este encontro em Argel torna embaraçoso o silêncio dos jornalistas portugueses que em alguns casos fazem pequenas transcrições dessa entrevista.

Este encontro de Argel reproduz o modus operandi das reuniões de Dar es Salam que prepararam a independência de Moçambique: um ministro sem pasta, Melo Antunes, toma decisões que os responsáveis políticos – Mários Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, e Almeida Santos, ministro da Coordenação Interterritorial – dizem tê-los condicionado de forma irreversível.

Tal como aconteceu em Moçambique, Melo Antunes declarará que as decisões fundamentais não foram tomadas nas reuniões preparatórias mas sim nas cimeiras alargadas. Já Almeida Santos e Mário Soares dizem ter sido colocado perante factos consumados e que quer em Lusaca (para Moçambique) quer no Alvor (para Angola) não podiam ter voltado atrás.

De Argel em diante o que está em causa é tão só isto: consegue a facção Chipenda sentar-se na mesa dos negociadores? Vão ou não os movimentos criar um directório que unifique os seus homens armados e através desse embrião de um exército angolano evitar a guerra no país?

Condenados a lutar

Reunidos em Mombaça, no Quénia, de 3 a 5 de Janeiro de 1975, os líderes da UNITA, MPLA e FNLA declaram ter criado uma “plataforma comum de entendimento” com vista às negociações com Portugal. Mas à excepção da declaração de que “Cabinda é Angola”, da proposta da repartição de lugares num futuro Governo de Transição, da criação de uma força militar conjunta aos três movimentos (comandada por quem?) e da calendarização da saída das tropas portuguesas, os líderes não resolvem nenhum dos problemas que estavam em cima da mesa. Eles esqueciam (ou faziam por esquecer) que em Janeiro de 1975 o futuro de Angola já não passava pelo que os movimentos negociassem com Portugal mas sim com aquilo que fossem capazes de negociar entre si. E isso nunca o fizeram antes nem o fariam depois. O desaparecimento da parte portuguesa após a independência (e mesmo antes dela) implicaria inevitavelmente que o simulacro de negociações fosse substituído pela verdade da guerra.

No fim da cimeira de Mombaça, houve abraços e até se plantou uma árvore. Do destino da árvore não mais se soube mas o caminho seguido por cada um dos plantadores após esta cimeira no Quénia é simbólico de como o destino de Angola estava a ser traçado: Agostinho Neto regressou a Dar es Salam, na Tanzânia. Holden Roberto regressou a Kinshasa, no Zaire. Já Savimbi que viera de Lusaka, na Zâmbia, partiu para o Gabão e Senegal.

A 10 de Janeiro começa em Portugal a cimeira do Alvor. A base de trabalho é a plataforma de entendimento a que dias antes os dirigentes dos três movimentos tinham chegado em Mombaça. “Irrealista e de execução impossível” é como, nas suas memórias, Melo Antunes, à época ministro da Coordenação Interritorial, diz que a viu assim que no Algarve teve dela conhecimento. Mas em Janeiro de 1975 já não havia tempo para discutir nada apenas havia que cumprir os sucessivos passos daquele ritual, tétrico ou libertador consoante a inscrição ideológica, em que se estava a transformar a descolonização de Angola.

No Alvor, as delegações reúnem durante seis dias e cinco noites. No fim as partes subscrevem um acordo que uns não quiseram cumprir, outros não puderam cumprir e que sobretudo não era passível de ser cumprido: entre Janeiro e Novembro de 1975, em Angola havia que realizar o recenseamento(para mais dificultado pela existência de milhares de deslocados); tinha de se redigir uma Lei Eleitoral e efectuar eleições em Outubro. Havia ainda que conseguir transformar os exércitos privados e milícias de cada movimento numas forças armadas unificadas e com um comando aceite como legítimo. Tudo isto até 11 de Novembro de 1975, data escolhida para a independência.

Como escreve em Angola anatomia de uma tragédia Silva Cardoso, que enquanto membro da Junta Governativa viera ao Alvor, onde aliás será designado Alto-Comissário para aquele território: “Completa loucura, perfeita alucinação, tremenda traição! Mesmo que houvesse vontade política, mesmo que se dispusesse dum vasto conjunto de tecnocratas altamente qualificados nos vários campos específicos, a missão seria impossível.” Ao antecipar-se a data da independência para Novembro de 1975, transfere-se para as armas o papel que devia ser cumprido pelas instituições que não houve tempo nem intenção de criar.

Não por acaso as declarações iniciais do MFA apontavam para um período de transição de alguns anos: “O Movimento das Forças Armadas não aceita, por qualquer forma, que nos próximos doze meses seja resolvido o problema do Ultramar. Este problema será resolvido pela Nação, como problema político que é. As Forças Armadas continuarão a cumprir as suas missões e não intervirão naquela resolução.” (Ponto 3 do Protocolo do MFA). E também não por acaso Savimbi, logo na reunião do MFA com a UNITA, em Abril de 1974, no Alto do Cangumbe, reunião essa com vista à celebração de uma trégua, defende um período de transição de sete anos, tempo considerado necessário pelo líder da UNITA para os movimentos se dotarem de quadros. Savimbi sabia que o acelerar do tempo e o encurtar dos períodos seria em Angola uma táctica política. Mas nem ele nem ninguém sabia em Abril de 1974 a que extremos isso seria levado em Angola.

A violência entre os movimentos não era portanto uma questão de barbárie ou de inscrição em doutrinas totalitárias. Sendo isso verdade é apenas uma parte da verdade: para começar, a forma como as Forças Armadas Portuguesas retiraram, e com elas uma parte da população, deixando atrás de si localidades, instalações militares e bens à espera que alguém os tomasse levou a que a conquista desses territórios e meios se tornasse inevitável.

Depois seguiu-se o acelerar do tempo e o criar do caos, característico dos processos revolucionários, que levou a que não pudesse ser de modo algum possível criar tribunais, órgãos consultivos e todo um aparelho de Estado que não só funcionasse como tivesse meios para impor outra legitimidade que não a resultante do número de inimigos abatidos. Em Angola não existia nem podia existir qualquer outra legitimidade além daquela que as armas conferem.

É certo que ainda a 28 de Março de 1975 Almeida Santos declarava “Haverá eleições em Angola tal como estava previsto”. Mas menos de um mês depois, a 24 de Abril, o mesmo Almeida Santos afirma: “Não acaba o Mundo se Angola não tiver eleições.”

O Mundo esse não acabava, claro, mas a guerra essa ia começar em Angola: depois de só terem sido aceites como interlocutores “os que nos combatem”, aqueles que nos combateram iam ter de combater entre si.

Como declarou em Maio de 1975, Jacob Caetano João, o comandante “Monstro Imortal” do MPLA, ao general Silva Cardoso, então Alto-Comissário, após uma maratona de 30 horas para se conseguir mais um acordo de cessar de hostilidades, “disto só se sai, infelizmente, por um única caminho: o da força das armas”.

Como qualquer combatente experimentado, o “Monstro Imortal” sabia que em Angola a paz não era uma opção possível.

“Em legítimos cabe tudo”

O artigo 41º do Acordo de Alvor consagrou o que estava garantido desde Argel: “As candidaturas à Assembleia Constituinte serão apresentadas exclusivamente pelos movimentos de libertação – FNLA, MPLA e UNITA – únicos representantes legítimos do povo angolano.” Os movimentos revelam um cuidado extremo no controlo de todas as situações que pudessem dar qualquer representatividade àqueles que não se conformavam com esse seu monopólio.

Conseguem, por exemplo, que Portugal se comprometa a que não têm qualquer vínculo a Angola as pessoas que vai designar para o Governo de Transição. Porquê? Temiam os movimentos que esses ministros acabassem a tornar-se nos representantes dos interesses e das queixas dessa Angola que mais do que não se rever num país governado pela FNLA, MPLA ou UNITA, descrê da capacidade destes movimentos para governar.

A pergunta que se coloca de Janeiro de 1975 em diante à comunidade branca reduz-se a isto: é mais segura a filiação num dos movimentos ou tentar manter as distâncias em relação a eles? Lisboa insta-os a integrarem-se nos três movimentos. Mas para lá dos maniqueísmos do costume – os brancos progressistas estariam com o MPLA, os reaccionários com a UNITA e os “mais reaccionários apoiam FNLA”, como explicam em Maio de 1975 os Cristãos pelo Socialismo, não se sabe se baseados no cristianismo se no socialismo – todos eles acabam a tornar-se nos alvos mais óbvios do confronto que esses mesmos movimentos travam entre si e às vezes dentro de si, como era caso do MPLA com Agostinho Neto a enfrentar pelas armas Daniel Chipenda.

“Quem é que os braços armados dos movimentos – não só as suas cúpulas, mas as suas estruturas descontroladas por todo aquele território – forçavam para terem tudo o que queriam? Casas, viaturas, combustível, alimentos, dinheiro? A comunidade branca.”– explica sob a forma de pergunta o general Gonçalves Ribeiro na entrevista que deu para o livro SOS Angola, da jornalista Rita Garcia.

E aqui chegamos ao artigo artigo 54º do Acordo de Alvor: “A FNLA, o MPLA e a UNITA comprometem-se a respeitar os bens e os interesses legítimos dos portugueses domiciliados em Angola.”

Para lá de que no momento em que este artigo foi aprovado já muitos “portugueses domiciliados em Angola” tinham sido desapossados das suas terras, bens e casas há algo óbvio: quem ia definir a legitimidade? Não se sabe. Era essa aliás a intenção de quem assim redigiu este artigo. Como registam os documentos transcritos pela investigadora Alexandra Marques em Segredos da Descolonização de Angola, a delegação portuguesa explicara aos representantes dos movimentos que esta expressão – “os bens e os interesses legítimos” – lhes era muito favorável porque “é tão dúbia que não restringe. (…) Em legítimos cabe tudo.”

Símbolo dessa nova legitimidade ficou o artigo 9º do Acordo de Alvor. Esse artigo passava a definir como “actos patrióticos” os ataques que em 1961 tinham custado a vida a milhares de pessoas em Angola: “Com a conclusão do presente acordo consideram-se amnistiados, para todos os efeitos, os actos patrióticos praticados no decurso da luta de libertação nacional de Angola, que fossem considerados puníveis pela legislação vigente à data em que tiveram lugar.” Uma formulação que contribuiu naturalmente para a crescente intranquilidade de milhares de pessoas em Angola pois, independentemente da amnistia, elevar à qualidade de “actos patrióticos” o que sucedera nos ataques às fazendas em 1961 não deixava dúvidas sobre o que, em nome do patriotismo, lhes podia suceder agora em 1975. (Mais preocupados teriam ficado se conhecessem o teor do anexo secreto a este acordo que deixava nas mãos dos movimentos decidirem o destino daqueles que eles entendessem que tinham colaborado com as autoridades coloniais.)

De facto, nessa construção duma legitimidade que pretendeu ser o Acordo de Alvor, coube mesmo tudo: em Fevereiro de 1976, um ano e um mês depois do Acordo de Alvor, o governo do MPLA nacionalizou e confiscou todas as empresas, bens e propriedades consideradas importantes para a “economia de resistência”. Aqueles que se tivessem ausentado injustificadamente de Angola há mais de 45 dias – ou seja a maior parte dos portugueses – ficavam também sob a alçada desta legislação. E em “legítimos” coube ainda mais: aqueles que tivessem colaborado com UNITA e a FNLA definidas como “organizações antinacionais”, também incorriam na mesma pena.

A partir de Alvor, Angola tornou-se num beco sem saída para milhares de portugueses, sobretudo se fossem brancos. As próprias especulações em torno do seu destino começam a ser usadas como uma arma entre os movimentos. O MPLA vai por exemplo acusar a UNITA de ter assassinado “Todos os brancos de Balombo” e num eco do ataque às fazendas em 1961 surgem acusações de antropofagia à FNLA.Pouco a pouco torna-se claro que seja qual for posição que tomem face a esses movimentos acabam invariavelmente transformados em alvos preferenciais e estratégicos nas sangrentas disputas que os opõem.

Trocam-se maços de tabaco por automóveis…

O sucedido em Nova Lisboa, em Outubro de 1975, é um bom exemplo da ratoeira para que foram conduzidos os angolanos. A cidade é controlada pela UNITA e pela FNLA que naquela cidade também integrava a facção Chipenda, ex-MPLA. Ao contrário do habitual, dali chegam reportagens feitas com algum detalhe. O facto de o MPLA não estar directamente envolvido no que sucede em Nova Lisboa explica em grande parte esta maior disponibilidade por parte da imprensa portuguesa para dar conta dos desmandos dos movimentos e da sua absoluta falta de preparação para governar.

Metade da população branca de Nova Lisboa nascera em Angola e não pensava de modo algum deixar a terra que considerava sua. Rapidamente a vida torna-se-lhes num inferno: quando se deslocam confrontam-se com milícias, no caso sobretudo da UNITA, que lhes exigem provas da sua filiação. As represálias por não ter o cartão certo sucedem-se. Os casos de tifo, cólera e tuberculose aumentam.

Sair da cidade torna-se cada vez mais difícil porque os combustíveis escasseiam e a insegurança aumenta. O valor dos automóveis passa ser calculado pela gasolina que têm no depósito. Os escudos portugueses são cambiados a 800 ou 1200 por cento versus os angolanos. Trocam-se maços de tabaco por automóveis; cabeças de gado por garrafas de whisky. O repórter do Jornal Novo assiste à venda de uma das boîtes da cidade, a Nocturno 71, por vinte contos. Só o recheio, escreve, estava avaliado em 600.

O Banco de Angola em Nova Lisboa é assaltado por um grupo associado à FNLA/Chipenda que depois de usar as armas para neutralizar os funcionários recorre a um maçarico para abrir o cofre donde terão sido retirados milhares de contos. Não porque os movimentos tivessem qualquer dificuldade em levantar dinheiro (a UNITA já recorrera às armas para explicar aos funcionários daquela instituição bancária que a confirmação das assinaturas era uma formalidade que não se lhes aplicava) muito provavelmente para que os rivais ficassem privados daquele financiamento.

Os militares portugueses limitavam-se a esperar por reforços que não chegavam e pelo momento de eles mesmos embarcarem. Em inferioridade numérica e humilhados em episódios como o do batalhão em cuecas (no Moxico, a UNITA maltratou e despojou de tudo inclusivamente de roupa e sapatos uma unidade das Forças Armadas) tinham perdido qualquer capacidade operacional.

Mas mesmo que os militares portugueses tivessem por esta altura meios e condições que lhes permitissem empreender qualquer acção tal não seria recomendável porque as represálias por essa acção cairiam imediatamente sobre os milhares de pessoas que esperavam em Nova Lisboa para embarcar na ponte aérea com destino a Luanda ou logo directamente para Lisboa. Para tal bastava aos movimentos “dar duas morteiradas na pista”, como explicam os militares portugueses ao Jornal Novo.

Em Nova Lisboa, os refugiados (maioritariamente brancos mas não só) e as tropas portuguesas acabam a servir de escudo humano entre a UNITA e a FNLA. A sua presença é vista como uma garantia de que a cidade ainda mantém as estruturas mínimas em funcionamento e não se chega (por enquanto) à guerra total pelo controlo dos três quartéis existentes na cidade, do bairro militar e do aeroporto que a UNITA considera vital para a sua sobrevivência.

Impedir a partida das dezenas e dezenas de milhar de pessoas que se acumulam nas instalações da Feira Industrial, das escolas e edifícios públicos de Nova Lisboa é uma ameaça que paira no ar: “Iminente a proibição (pela UNITA e pela FNLA) da saída dos refugiados portugueses que estão ainda em Nova Lisboa” – este título do Diário Popular de 2 de Outubro de 1975 resume a situação a que se chegara pouco antes da data definida para a independência.

Partir era a força que animava essas pessoas: “Muitos de nós éramos filiados ou simpatizantes de um deles [FNLA, MPLA , UNITA], mas depois de se assistirem a saques desordenados, violentações e mortes, isso torna-se impossível.” – declara ao Jornal Novo em 8 de Setembro de 1975 o coordenador da Comissão Nacional de Apoio aos Deslocados de Nova Lisboa, Marques Pinto.

Bem podiam a RTP, as rádios e os jornais garantir que “a calma e a segurança estão a voltar a Angola” e que muitos daqueles que tinham deixado o território já estavam arrependidos. Estes títulos militantes são invariavelmente desmentidos pelas pequenas notícias que os acompanham: “Funcionários de Angola começam a desistir da sua vinda para Portugal” titula a 26 de Agosto de 1975 o Diário Popular para logo linhas abaixo deste exaltante título não só relatar os conflitos em Caxito, Cunene, Luso, Caconda e Matala, como também informar que no dia seguinte, 27, partiam de Luanda dois aviões fretados pelo Banco de Angola “a fim de transportarem famílias dos seus empregados.”

A Longa Marcha

Nas últimas linhas das notícias sobre os tiroteios que invariavelmente acalmam num lado e se reacendem noutro, vemos as colunas dos refugiados a avançar em direcção aos portos, fronteiras e aeroportos. E é precisamente aí, nesse fecho das notícias, que vemos nascer a Longa Marcha. Uma gigantesca operação que traria por terra milhares de portugueses de Angola até Portugal. Mais de 3500 portugueses propunham-se atravessar o continente africano em 2000 camiões e 500 automóveis. Ocupariam mais de 200 quilómetros de estrada, teriam de atravessar o Zaire, Congo, o Gabão, os Camarões, a Nigéria, o Níger, a Argélia e Marrocos e daí Tânger. Previam demorar 90 dias nesta travessia.

Os camionistas que se propunham organizar a Longa Marcha dão conta de como em poucos meses mudou a atitude dos portugueses de Angola: em Novembro de 1974 fizeram greve. Exigiam que lhes fosse garantida segurança para trabalhar e que os militares Rosa Coutinho, Pezarat Correia e José Emílio da Silva deixassem Angola. Em Junho de 1975 os camionistas já só exigem que os deixem partir a eles, ao volante dos seus camiões.

Declarar a sua oposição à Longa Marcha deve ter sido uma das raras decisões em que membros do Governo de Transição de Angola conseguiram a unanimidade dos presentes. Almeida Santos define este projecto como “uma utopia”. Melo Antunes considera que o Goveno português não os devia estimular a deixar Angola e sim ajudá-los a permancer em Angola. A Longa Marcha nunca aconteceu com a dimensão inicialmente prevista embora alguns camionistas tenham efectuado esssa viagem. O que Lisboa não previa é que outra marcha muito mais longa ia acontecer. Chamou-se ponte aérea.

Politicamente excluída e mediaticamente diabolizada, a comunidade branca, à medida que o tempo passa cada vez mais acompanhada de negros e mestiços (a tão temida quarta força) finalmente actuou. Não rodesiou Angola como receara Vasco Gonçalves. Não foi preciso que as Forças Armadas Portuguesas disparassem contra portugueses como ameaçara Mário Soares. Não sabotou o processo de independência aliando-se aos inimigos que queriam meter as garras em Angola como temia Rosa Coutinho. Também não iam participar com os seus “grupelhos reaccionários” nas eleições que Almeida Santos tanto anunciara e que afinal não só nunca aconteceram como, dirão os mesmos que as anunciavam, nunca estiveram para acontecer. A quarta força encaixotou o que pôde e decidiu partir. Por terra mar ou ar, a quarta força deixou Angola.