Índice

Índice

O precursor

Carl Sagan, um brilhante astrónomo e um dos mais empáticos e populares divulgadores científicos de sempre, morreu a 20 de Dezembro de 1996, com 62 anos. O que o matou foi uma pneumonia, mas havia dois anos que Sagan tinha sido diagnosticado com mielodisplasia, uma forma de cancro da medula óssea que faz com que esta perca a capacidade de produzir glóbulos vermelhos maduros e funcionais e cujos sintomas são nebulosos: cansaço crónico, falta de fôlego, susceptibilidade acrescida a infecções.

Carl Sagan (1934-1996)

Sagan estava pois consciente de que poderia restar-lhe pouco tempo de vida quando escreveu The demon-haunted world: Science as a candle in the dark, um manifesto contra o obscurantismo e uma apologia do poder iluminador e libertador da ciência, que foi publicado em 1995. O facto de, às portas do século XXI, Sagan ter sentido a necessidade de escrever tal obra é, implicitamente, um reconhecimento do fracasso parcial não só da sua vida como divulgador científico como dos colossais investimentos em educação e promoção da ciência empreendidos ao longo de todo o século XX, e por trás do espírito combativo e do tom por vezes irónico de The demon-haunted world, sente-se a desilusão e a amargura.

De acordo com o fabricante, as populares pulseiras Power Balance recorrem a “tecnologia holográfica” e “entram em ressonância com o campo energético natural do corpo”

Se a humanidade não vive já atolada na ignorância e superstição da Idade Média, é certo que o espírito científico e a racionalidade continuam a ser alheios à maioria dos espíritos e que as crenças estapafúrdias, irracionais e ingénuas continuam de boa saúde, tendo algumas passado apenas por uma mudança de roupagem e pela adopção de uma fachada pseudo-científica.

O descorçoamento perante o fracasso da missão iluminadora a que consagrou a vida leva mesmo Sagan a perder a noção das proporções e a gastar dezenas de páginas de The demon-haunted world a desconstruir as notícias do Weekly World News, um parente norte-americano do nosso Jornal do Incrível, mas de toada mais humorística, já que a maioria dos “fenómenos” e “revelações” que publicitava nas suas páginas eram tão grotescas que se adivinha que os redactores tinham de parar amiúde para se rebolar a rir (aliás, o próprio lema do Weekly World News irradiava ironia: “O único jornal digno de confiança no mundo”). Num mundo onde não faltam manifestações de obscurantismo, superstição e pseudo-ciência com implicações muito sérias, um pasquim semi-satírico está longe de ser um alvo prioritário.

O “Weekly World News” deixou de ser financeiramente viável

O Weekly World News fechou portas em 2007, não porque o público se tenha tornado mais maduro e bem informado, mas porque o jornal deixara de ser comercialmente viável, já que no século XXI a difusão de atoardas, crendices e superstições passou a ser assegurada, de forma gratuita e instantânea e à escala planetária, pela Internet. A verdade é que, em muitos aspectos, o sobre-iluminado e hipertecnológico mundo de 2018 não parece ser menos obscurantista do que o de 1995: as teorias conspirativas, que dantes tinham circulação restrita a uns poucos iluminados, passaram a ser abraçadas pelo cidadão comum; o declínio do ensino básico e secundário norte-americano, a que Sagan consagra os capítulos 19 e 20 do seu livro (convém lembrar que, embora detenham uma percentagem esmagadora das melhores universidades do mundo, os EUA têm um ensino básico e secundário sofrível) tem prosseguido, duplamente pressionado por pedagogismos lunáticos e pelo fundamentalismo cristão; as televisões, que Sagan exortava, em 1995, a que produzissem mais e melhores programas de divulgação de ciência, têm continuado a afundar-se na vulgaridade, na boçalidade e no sensacionalismo e a preferir dar tempo de antena a astrólogos do que a astrónomos; e a presidência dos EUA, ocupada em 1995 por Bill Clinton, viria a ser entregue, entre 2001 e 2009, a George W. Bush, um born again Christian de intelecto e cultura limitados, que cria que Deus falava com ele e lhe dava instruções para a governação, e, desde 2017, a Donald Trump.

Estes desenvolvimentos no plano da política americana seriam certamente uma amarga desilusão para Sagan, que nos derradeiros capítulos, invoca os Founding Fathers dos EUA para a defesa dos valores da liberdade de expressão e autonomia de pensamento e associa cultura científica e democracia: “Se não formos capazes de pensar por nós próprios, se não estivermos dispostos a questionar a autoridade, ficamos nas mãos dos que detêm o poder […] Em todos os países, devíamos ensinar às crianças o método científico e o interesse de uma Declaração dos Direitos [Bill of Rights]. No mundo infestado de demónios em que vivemos pelo facto de sermos humanos, isto pode ser tudo o que nos separa da escuridão envolvente”.

Benjamin Franklin, cientista, inventor, diplomata, editor e um dos Pais Fundadores dos EUA, figurado a trabalhar como impressor, actividade que exerceu em Filadélfia, juntamente com a editor do Pennsylvania Gazette; quadro de Charles Mills

Em Portugal foi a Gradiva que, logo em 1997, editou The demon-haunted world, com o título Um mundo infestado de demónios: A ciência como uma luz na escuridão. Uma vez que, desde então, o obscurantismo não diminui e até ganhou novas formas, a mesma editora tem vindo a cobrir o combate entre ciência e escuridão através dos livros da dupla Carlos Fiolhais & David Marçal. Após Darwin aos tiros e Pipocas com telemóvel, surge agora A ciência e os seus inimigos.

“A Ciência e os seus Inimigos”, de Carlos Fiolhais e David Marçal (Gradiva)

O livro divide os inimigos da ciência em sete categorias – ditadores, ignorantes, fundamentalistas, vendilhões, exploradores do medo, obscurantistas e cientistas tresmalhados – e, embora se sobreponha parcialmente aos livros anteriores da dupla, proporciona leitura instrutiva e bem humorada. Seria excelente sinal se as vendas de A ciência e os seus inimigos ultrapassassem as de Numerologia kármica, A magia do baralho cigano, Reiki: A energia terapêutica que cura ou Feng shui: 168 maneiras de desimpedir a sua casa.

Os ditadores

Neste capítulo, o destaque vai, inevitavelmente, para Hitler e Stalin. E na parte sobre Stalin, a maior parte do foco está no agrónomo Trofim Lysenko (1898-1976), cujas teorias fantasiosas foram adoptadas pelo regime soviético, com consequências desastrosas – há mesmo quem tenha sugerido que foi responsável por mais mortes do que qualquer outro cientista da história. Os sucessivos fracassos das tentativas de aplicação das suas teorias não impediram que Lysenko recebesse “duas vezes o Prémio Stalin, a que se juntou a ordem de Lenin e a de Herói da União Soviética. Chegou a ser vice-presidente do Soviete Supremo. No entanto, como cientista era uma absoluta nulidade e nem sequer entendia o que era o método científico. A teoria que defendia nada tinha de científico. Os estragos internos do caso Lysenko foram incomensuráveis. Só em meados da década de 1960 é que a URSS abandonou definitivamente a doutrina de Lysenko e voltou à genética convencional” (Fiolhais & Marçal).

Trofim Lysenko, c. 1920-30

Estaline e os cientistas: Uma história de triunfo e tragédia 1905-1953, de Simon Ings, publicado em Portugal em 2017 pela Temas & Debates (ver Os limões de Estaline e as grandes fomes soviéticas), que tem também como assunto central Trofim Lysenko, revela em detalhe como o casamento entre pseudociência, ideologias totalitárias e regimes opressivos pode ser tão sólido que resiste a todas as provas em contrário e persiste bem para lá que seria expectável – e a história do declínio da influência de Lysenko, embora menos conhecida, é tão instrutiva como a da sua ascensão e do seu reinado.

Sendo Lysenko um protegido de Stalin, esperar-se-ia que a morte deste, em 1953, e a “limpeza” feita no aparelho de poder pela liderança de Nikita Khrushchev, pusesse termo ao seu reinado sobre a ciência soviética. Escreve Ings que “em 1953 ninguém esperava que Trofim Lysenko continuasse”, já que à morte de Stalin veio acrescentar-se a denúncia pública, numa revista de botânica, de mais uma das suas intrujices – a suposta indução da transformação da Carpinus betulus (carpa-europeia) numa avelaneira. Mas Lysenko não só sobreviveu como, em 1956, conseguiu impingir a Khrushchev um método seu de plantação de milho híbrido que, supostamente, iria potenciar a “campanha das terras virgens”, em que Khrushchev se propunha “lavrar e semear 13 milhões de hectares de terras antes incultas e perigosamente secas” e que redundou em fiasco.

Em Maio 1957, Khrushchev lançou mais uma das suas campanhas irreflectidas – desta feita o objectivo era ultrapassar a produção de leite dos EUA – e, passados dois meses, já Lysenko se gabava de ter encontrado uma solução, graças a cruzamentos de bovinos que conduzira na sua herdade. Mais uma vez, o Estado soviético acolheu as teorias fantasistas de Lysenko: “As herdades colectivas e estatais encomendaram imediatamente os bois da herdade de Lysenko. O próprio Ministério da Agricultura recomendou a sua aquisição. A herdade de Lysenko nos Montes Lenin prosperou com o negócio” (Ings). Só em 1965 o fiasco ganhou dimensões tão óbvias que foi nomeado um comité da Academia de Ciências para “conduzir uma investigação minuciosa à herdade de Lysenko […] e pela primeira vez as alegações de Lysenko foram sujeitas a uma séria análise científica e estatística”. E então apurou-se que “nos últimos 10 anos o rendimento médio de leite por vaca caíra de quase 7000 quilogramas para menos de 4500 […] Os bois de raça híbrida de Lysenko tinham arruinado as manadas de maior pureza. Seriam precisas décadas para reparar o prejuízo. A reputação de Lysenko nunca mais recuperou” (Ings).

O fracasso da “campanha das terras virgens” não impediu que o regime soviético, com a sua usual obstinação em não reconhecer os seus erros, continuasse a celebrá-la como um triunfo muitos anos depois, como é o caso deste selos de correio de 1979

Quer Ings quer Fiolhais & Marçal parecem ter sido demasiado optimistas ao anunciar o fim definitivo das teorias de Lysenko. Acontece que na Rússia de hoje, cada vez mais animada por um sentimento anti-ocidental (justificado ou não – não é isso que importa), a “ciência russa” de Lysenko está em processo de reabilitação, num processo em que confluem os interesses da “extrema-direita russa, dos stalinistas, de alguns cientistas conceituados e até da Igreja Ortodoxa”, como revela o artigo da revista The Atlantic The Soviet era’s deadliest scientist is regaining popularity in Russia: “Têm sido publicados livros e artigos louvando o seu legado” e a moderna ciência genética, que se baseia em conceitos opostos aos defendidos por Lysenko, tem sido atacada por “estar ao serviço do imperialismo americano e contra os interesses da Rússia”. Claro que quem contrapõe uma “ciência russa” à “ciência ocidental” nada percebe de ciência: os factos que esta analisa e as conclusões a que chega são independentes de fronteiras ou ideologias.

Fiolhais & Marçal concluem que “as ditaduras dão-se mal com a ciência” e que existe uma “relação simbiótica entre ciência e liberdade”, ecoando as teses defendidas por Timothy Ferris em Ciência e liberdade: Democracia, razão e leis da natureza (Gradiva). Andrew Roberts, na sua magnífica síntese A tempestade da guerra: Uma nova história da II Guerra Mundial (Texto) chega a conclusão idêntica e apresenta números para sustentar a afirmação: “Entre 1901 e 1932, a Alemanha tivera 25 laureados com o Prémio Nobel em Física e Química, e os EUA apenas cinco. […] Nos 50 anos após a guerra, a Alemanha venceu apenas 13 Prémios Nobel contra os 67 da América”. A perda de terreno da Alemanha começou com a subida dos nazis ao poder em 1933 e a subsequente fuga para os EUA dos mais notáveis cientistas da Alemanha e dos países vizinhos que foram caindo sob a sua esfera de influência ou sob o seu jugo.

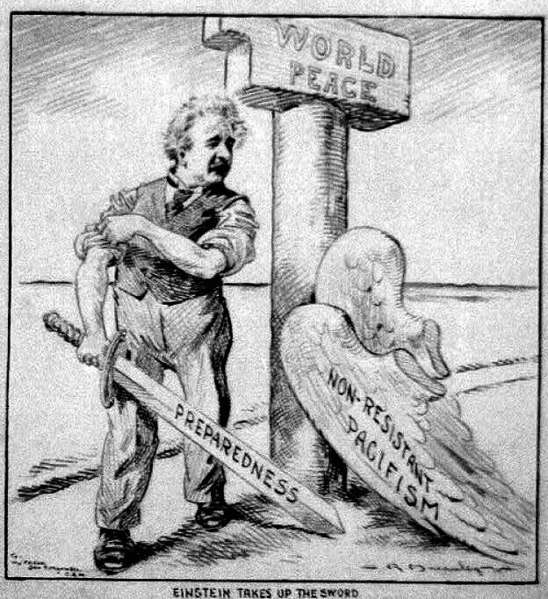

Cartoon c. 1933: Einstein descartou as asas de anjo do “pacifismo não-resistente” e empunha a espada, pronto para defender a paz no mundo

Circunscrevendo-se à física nuclear e ficando-se pelos nomes mais relevantes, Roberts lista os alemães Albert Einstein, Leo Szilard e Hans Bethe, os húngaros Ede Teller (Edward Teller) e Jeno Wigner (Eugene Wigner), os italianos Emilio Segri e Enrico Fermi, o polaco Stanisław Ulam e o dinamarquês Niels Bohr e conclui: “Ao negar-se os cérebros científicos necessários para criar uma bomba [atómica] sua, o nazismo de Hitler demonstrava ter perseguido as únicas pessoas que podiam ter impedido a sua queda”. Sir Ian Jacob, secretário militar do Gabinete de Guerra de Winston Churchill formulou, de forma jocosa, ideia análoga: os Aliados tinham ganho a guerra ao III Reich “porque os nossos cientistas alemães eram melhores do que os cientistas alemães deles”.

Julho de 1945: preparativos para a detonação da primeira bomba atómica, em Trinity, no Novo México

Os perdedores e os vencedores

O que é desconcertante no capítulo “os ditadores” é que Fiolhais & Marçal classifiquem Hitler e Stalin como “perdedores históricos”. É certo que a História pode ser encarada de diferentes perspectivas e que, se tomarmos como medida da realização o cumprimento das ambições, Hitler, que sonhava com o Reich de Mil Anos e acabou suicidando-se no bunker da Chancelaria cercada pelas tropas soviéticas, pode ser visto como tendo fracassado; ainda assim, gozou de 12 anos de poder absoluto na Alemanha e fez tremer todo o mundo, que, aliás, esteve quase à sua mercê em 1940-41.

Stalin é um caso diverso: pai e mãe provinham de famílias de servos e eram pobres como Job, o pai exercia a profissão de sapateiro, embora com menor afinco do que aquele com que se entregava à bebida, o que lhe dava para espancar amiúde a mulher e o filho. Apesar deste humilíssimo e pouco promissor começo, Stalin conseguiu, em 1924, tornar-se no homem mais poderoso da URSS, posição que manteria – e consolidaria até extremos inimagináveis – durante quase três décadas, durante as quais, através de métodos implacáveis, converteu a URSS de um país atrasado e devastado por duas terríveis guerras (a Guerra Civil e a II Guerra Mundial) numa superpotência que só tinha rival nos EUA. Stalin foi o grande vencedor da II Guerra Mundial, que lhe permitiu dilatar as fronteiras da URSS para ocidente e colocar a Europa de Leste, China e a Coreia do Norte na órbita soviética. E apesar de a ciência soviética ter graves deficiências, isso não a impediu, com a ajuda da espionagem, de ter conseguido fabricar bombas nucleares – de fissão e de fusão – que colocaram o Ocidente em sentido. E, embora o Sputnik tenha sido lançado quatro anos após a morte de Stalin, a superioridade soviética no domínio da tecnologia aeroespacial não surgiu do nada em 1957 (no livro, uma gralha coloca o lançamento do Sputnik 1 em 1967).

Selo soviético comemora o lançamento do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, a 4 de Outubro de 1957

É verdade que a “ciência soviética” se mostrou bem mais eficaz a colocar satélites em órbita e a construir mísseis balísticos do que a providenciar sapatos decentes e refeições nutritivas para o trabalhador soviético, e que a inépcia, tacanhez e escassa eficácia da ciência e do Estado tinham de ser parcialmente compensadas pelos sacrifícios sobre-humanos e privações de milhões de soviéticos, mas a verdade é que quando Stalin faleceu a 5 de Março de 1953 era um vencedor incontestável. A haver perdedores no balanço da vida de Stalin, foram os povos da URSS e dos seus satélites (e, acrescentarão alguns nefelibatas, os ideais comunistas).

O funeral de Stalin

Fiolhais & Marçal sustentam a sua visão de Stalin como perdedor no facto de os seus crimes terem sido denunciados por Khrushchev logo em 1956, de o Muro de Berlim ter caído em 1989 e de a URSS ter sido dissolvida dois anos depois. É uma medida muito pouco objectiva do fracasso ou sucesso de alguém o rumo que os eventos tomam quatro ou cinco décadas depois da sua morte. Que poderá então dizer-se de Churchill, que em 1940 fez frente a Hitler com coragem e determinação admiráveis, para, logo em 1945, ser escorraçado pelos eleitores, deixando-lhes como herança uma Grã-Bretanha arruinada e faminta, um império a abrir fendas por todo o lado e que se desagregaria em poucos anos e – o que deverá ter sido particularmente penoso para um adversário figadal de Stalin e do comunismo, como era Churchill – toda a Europa de Leste subjugada à URSS, incluindo a Polónia, cuja independência fora, ironicamente, a razão para a Grã-Bretanha entrar na II Guerra Mundial? E poderá concluir-se que Barack Obama é um “perdedor histórico” se a administração Trump conseguir levar a cabo a reversão das suas medidas mais emblemáticas na área da saúde, defesa do ambiente e protecção social? No longo prazo não serão todos os líderes “perdedores históricos”? Não estarão todos os impérios e realizações humanas condenadas ao destino que o poema “Ozymandias”, de Shelley, retrata tão pungentemente?

De qualquer modo, desenvolvimentos recentes na sociedade e na política sugerem que a derrota de Hitler e Stalin não foram tão completas como Fiolhais & Marçal parecem crer: na Alemanha a extrema-direita voltou a ter representação parlamentar com a AfD (Alternative für Deutschland). Na Áustria (o país natal de Hitler, é bom lembrar) há ministros de extrema-direita – da FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich) – no governo. Na Rússia, há 18 anos que Vladimir Putin detém, na prática, o poder e, embora este esteja longe de ser tão absoluto e brutal como o que foi exercido por Stalin e o putinismo não seja um herdeiro ideológico do stalinismo, nem por isso o regime pode ser visto como uma democracia liberal. O que desarma muitos dos críticos de Putin é que este desfruta hoje de uma taxa de aprovação, entre os seus concidadãos, de 86%, número que não tem par em nenhum chefe de governo de uma democracia liberal. Deve, todavia, ser interpretado à luz deste outro: em 2017, 47% dos russos manifestaram aprovação ao carácter e capacidade governativa de Stalin.

Taxas de aprovação (azul) e desaprovação (vermelho) de Vladimir Putin na Rússia, entre 2000 e 2008

Em La disparition de Josef Mengele, um romance de não-ficção de Olivier Guez sobre a vida do infame médico nazi, que fez sensação em França em 2017, lê-se a dada altura: “A cada duas ou três gerações, quando a memória se desvanece e as derradeiras testemunhas dos massacres precedentes desaparecem, a razão eclipsa-se e os homens voltam a propagar o mal”.

Os ignorantes

Neste capítulo do livro de Fiolhais & Marçal, Donald Trump é um dos principais visados, não só por causa das suas posições públicas perante o papel humano nas alterações climáticas, que em tempos proclamou ser uma invenção chinesa destinada a prejudicar a indústria norte-americana, mas também sobre as vacinas, que crê serem indutoras de autismo.

Mas o perigo que Trump representa para ciência não se limita à sua posição sobre assuntos particulares, já que, em Dezembro de 2017, após a saída do livro em apreço, a administração Trump instruiu o Center for Disease Control and Prevention (CDC: Centro para Controlo e Prevenção de Doenças) para que os seus funcionários deixassem de usar nos documentos oficiais as palavras e expressões “evidence-based” (baseado em provas), “science-based” (“de acordo com a ciência”), “vulnerable” (vulnerável, supõe-se que no contexto da protecção de espécies), “entitlement” (com direito a), “diversity” (diversidade), “transgender” (transgénero) e “fetus” (feto) (ver Diversidade, transgénero, feto: Palavras proibidas na agência pública de saúde americana). A medida levou a que alguns comentadores evocassem a novilíngua do 1984 de George Orwell; manipular a linguagem é uma forma de manipular o pensamento e o acto é tanto mais grave por visar uma agência estatal de carácter científico.

Casa Branca, 23 de Janeiro de 2017: Donald Trump assina as suas primeiras ordens executivas (Ron Sachs – Pool/Getty Images)

Fiolhais & Marçal apresentam abundantes excertos de discursos e tweets de Trump que atestam a sua ignorância e impreparação em termos científicos, mas a ignorância, por si só, não é um problema insolúvel, pois pode ser remediada com assessores e conselheiros. Porém, em Trump a ignorância está associada a traços de personalidade extremamente preocupantes e vários especialistas já classificaram o seu perfil psicológico como inadequado à condução dos destinos de uma nação. O seu narcisismo patológico tem por manifestação mais evidente uma permanente necessidade de se afirmar (a sua bravata é tão obsessiva que gera a suspeita que por trás da fachada de auto-confiança ilimitada se oculta uma terrível insegurança) e está aliado a um absoluto desprezo pela coerência, pelo rigor e pela verdade. A verdade de Trump é aquilo que, a meio da madrugada, brotar dos seus neurónios sobre-excitados por uma dieta diária de quatro a oito horas de visionamento televisivo (dos canais alinhados com a sua peculiar mundividência, em particular a Fox News) e uma dúzia de Diet Cokes.

A Trump Tower, em Nova Iorque: o quartel-general da Trump Organization, fundada em 1923 pela avó e pelo pai de Donald Trump

Há também que ter em conta que o presidente americano é – apesar da suspensão formal desse papel – o líder de um gigantesco império empresarial e que, portanto, poderá tomar decisões não em prol do bem comum, dos EUA ou do planeta, numa perspectiva de longo prazo, mas dos interesses imediatos das suas empresas ou dos seus amigos e parceiros de negócios.

O império empresarial Trump inclui propriedades na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia no valor de 3.500 milhões de dólares: na foto o campo de golfe Trump Turnberry, na Escócia

A subida de Trump ao poder fez florescer uma nova profissão, a dos exegetas de Trump, cuja função é arquitectar explicações racionais para cada um dos dislates cometidos, proferidos ou “tweetados” pelo presidente americano. Por mais desconcertantes que estes pareçam ser, há sempre quem consiga inseri-los num contexto aparentemente lógico: “sim, é péssimo para a imagem dos EUA junto do mundo árabe, mas é uma jogada calculada para agradar ao seu eleitorado fundamentalista cristão”, ou, se a decisão for de sinal contrário, “é verdade que vai alienar parte do seu eleitorado fundamentalista cristão, mas beneficia a imagem dos EUA junto do mundo árabe”. É possível que alguns dos exegetas de Trump se tenham dado ao trabalho de consultar a Cabala e manuais de criptografia para tentar encontrar uma explicação para a célebre palavra “covfefe” incluído num dos seus tweets extemporâneos.

As explicações retorcidas produzidas pelos exegetas de Trump presumem que este age em função de razões de Estado e de estratégias políticas (ainda que retorcidas e maquiavélicas) e o faz num quadro de racionalidade, coerência e consequência. Porém, cada vez mais se avolumam os testemunhos de que a realidade deverá estar mais próxima da análise feita por Maggie Haberman no New York Times em Dezembro passado, em Inside Trump’s hour-by-hour battle for self-preservation: “As pessoas, em Washington ou noutros lugares, têm estado convencidas de que existe uma estratégia por trás das acções de Trump. Mas raramente existe outra coisa que não sejam comportamentos de auto-defesa e jogadas de antecipação, obsessões e impulsos”.

Esta visão foi agora confirmada pelo livro Fire and Fury: Inside the Trump White House (ver Michael Wolff, autor do livro sobre Trump, garante que falou com Presidente) e “Fire and fury”: Dez histórias surpreendentes do livro que Trump quis proibir), de Michael Wolff, que revela os bastidores do funcionamento da Casa Branca durante os primeiros meses da presidência de Trump. Ezra Klein, em The Vox, descreveu-o lapidarmente como “um livro sobre uma colecção de amigalhaços, oportunistas, inadaptados, familiares e funcionários públicos que têm tentado construir algo que aja e funcione como uma presidência em torno de um homem que não age nem funciona como um presidente, um homem que todos sabem que não deveria ter chegado a presidente”. Wolff afirma que o aspecto central da actuação de Trump como presidente é o facto de “ele não processar informação no sentido convencional – ou de nem sequer a processar de todo. Trump não lê. Nem sequer lê na diagonal. Se está impresso, é como se não existisse. Há quem creia que, para todos os efeitos práticos, ele não é mais do que semi-letrado”.

É bem provável que Trump seja ignorante no domínio do clima e da geofísica, mas o facto de ter feito repetidas declarações negando que as alterações climáticas tenham causa antropogénica (ou que sejam sequer uma realidade) não resulta necessariamente da ignorância.

Malé, capital da República das Maldivas: a altitude média do território do arquipélago é de 1.5 metros acima do nível do mar

Trump até poderá acreditar que o fenómeno é real e é induzido pela queima de combustíveis fósseis, mas entende que é mais importante que os seus amigos e parceiros das grandes companhias petrolíferas prossigam com os seus negócios. Ou poderá acreditar que as alterações climáticas não vão ter repercussões significativas sobre os EUA durante o seu mandato como presidente. Ou poderá crer – e tem boas razões para isso – que as alterações climáticas não vão ter efeito sobre ele e o seu círculo, uma vez que é habitual que inundações, furacões e deslizamentos de terras afectem sobretudo os pobres e os deserdados, sobretudo aqueles que vivem nos países que Trump designou como “shitholes”. Os ricos e poderosos tendem a adquirir uma sensação de impunidade e é natural que um homem que, durante a campanha presidencial, afirmou que poderia abater um transeunte, às claras, no meio da Quinta Avenida e não perder votos, se sinta pouco intimidado por poder vir a ser responsabilizado por ter contribuído para agravar algo tão nebuloso, remoto e abstracto como as alterações climáticas de origem antropogénica.

Trump até poderá acreditar que o fenómeno do aquecimento global é real e é induzido pela queima de combustíveis fósseis, mas entende que é mais importante que os seus amigos e parceiros das grandes companhias petrolíferas prossigam com os seus negócios

E há ainda que considerar que, embora Trump possua um carácter caprichoso e egocêntrico, não goza de poder absoluto nem vive numa bolha. Assim sendo, como poderá quem está de fora saber que uma sua afirmação ou decisão é integralmente de sua lavra? Durante algum tempo, acreditou-se que Trump seria um títere manobrado por Steve Bannon, mas depois de Trump ter demitido Bannon do cargo de Estratega-Chefe da Casa Branca, ficou a saber-se que não era assim. O que emerge perante o público como uma decisão de Trump é uma resultante da sua mente impulsiva e inconstante e das pressões e conselhos contraditórios emanados do Partido Republicano – ele próprio dividido entre o sector tradicional do partido e as tendências radicais do Tea Party –, dos amigos milionários de Trump (cada um com a sua agenda pessoal) e do seu círculo de conselheiros – também ele fragmentado por mundividências divergentes, rivalidades e ódios pessoais – entre os quais serão preponderantes o seu genro Jared Kushner e a sua filha Ivanka, a crer no ressabiado Bannon, que, segundo Michael Wolff, denuncia Ivanka como sendo “estúpida como um calhau” e “fonte de todos os maus conselhos”.

É impossível ignorar este novelo de influências e condicionantes e reduzir as decisões e afirmações de Trump a mera “ignorância”.

Os exploradores do medo

Neste capítulo o que está na berlinda é o jornalismo e a sua propensão para, a fim de vender jornais, cativar audiências e coleccionar pageviews, shares e likes, dar tempo de antena a teorias alarmistas – frequentemente ligadas a aspectos de saúde –, quase sempre desprovidas de fundamentação científica. Este tipo de teorias tende a receber um destaque nos media desproporcionado em relação à credibilidade dos seus autores e sem que sejam sujeitas ao exercício do contraditório – e nas ocasiões em que este é exercido, raramente lhe é concedida a mesma visibilidade que foi concedida à “revelação” bombástica da teoria alarmista.

Um assassino nas nossas cozinhas? Modelo de forno de micro-ondas de 1971, ano em que apenas 1% dos lares americanos possuía um forno de micro-ondas; em 1997 eram já 90%

Um dos principais assuntos do capítulo é o medo das vacinas, que, como Fiolhais & Marçal, resulta, “paradoxalmente, da segurança proporcionada pelas vacinas” e que teve como um dos principais agentes um “cientista tresmalhado”, o “ex-médico e ex-investigador inglês Andrew Wakefield, que publicou em 1998 na revista Lancet […] um estudo de acordo com o qual a vacina tríplice (contra o sarampo, papeira e rubéola) seria causa directa do autismo. Hoje sabe-se que Wakefield falsificou dados clínicos e recebeu 400.000 libras de um escritório de advogados que estava a processar os fabricantes de vacinas, a pedido de famílias de crianças autistas”.

Fiolhais & Marçal concentram-se nos casos mais visíveis de “grandes medos” difundidos pelos media – as vacinas, os “químicos”, os organismos transgénicos, os fornos de micro-ondas, as redes wi-fi, as redes de alta tensão – e não se debruça sobre a forma como os media os tratam – que crenças, motivações e “agendas secretas” podem ter os jornalistas e os proprietários dos media, que preparação científica possuem os jornalistas, por que filtros passa um artigo antes de ser publicado.

Fiolhais & Marçal também não se debruçam sobre o facto de a “exploração do medo” ter vindo a deslocar-se dos media tradicionais para as redes ditas sociais e para esse turbilhão de lixo tóxico que é a recirculação de e-mails.

Os vendilhões

Se há quem procure desacreditar a ciência e apresentá-la como uma ameaça à humanidade, pondo em risco as nossas vidas com fornos de micro-ondas, organismos geneticamente modificados, alimentos com glúten e redes wi-fi, há também quem recorra a argumentos pseudo-científicos para vender produtos de qualidade duvidosa ou que não se distinguem significativamente dos produtos análogos com que disputam o mercado.

Fiolhais & Marçal denunciam, entre outros, os suplementos alimentares com anti-oxidantes, os “iogurtes mágicos” com Bifidus que proclamam ter o poder de reforçar o sistema imunitário, os cremes anti-rugas contendo componentes com nomes pomposos e Deepak Chopra, um guru nascido na Índia que pretende entrelaçar os ensinamentos do Ayurveda com mecânica quântica e que obtém anualmente um lucro de 20 milhões de dólares com a venda de livros, tisanas e óleos de massagem.

Vale a pena realçar a frequência com que, no ramo das espiritualidades e das terapias alternativas é hoje usado o adjectivo “quântico”, que confere tanta maior respeitabilidade científica quanto menos o potencial cliente souber de física. É hoje corrente ouvir artistas e escritores, cuja formação académica e interesses pessoais raramente incluíram as ciências e que não possuem as mais elementares noções sobre o funcionamento do universo físico, não fazem ideia do seja a física newtoniana e ignoram o que seja um isótopo ou um neutrão, manifestar “fascínio” pela “física quântica”. O “quântico” tem uma aura mágica e por isso tornou-se num ingrediente tão indispensável à propaganda dos vendilhões como a quinoa à “alimentação saudável”.

Tenha os anjos e a física quântica do seu lado: as Seven Archangels Quantic Resonator Bracelets prometem colocar o seu utilizador sob a protecção dos Sete Arcanjos; porém, não se dê o caso de os anjos estarem na muda da pena, o fabricante achou benéfico invocar também as forças quânticas

Os obscurantistas

Os alvos neste capítulo incluem, como seria de esperar a inacreditável persistência da crença em horóscopos e tarólogas e a ascensão da crença em terapias alternativas ou “complementares”. Em Pipocas com telemóvel Fiolhais & Marçal já tinham desmontado as falácias das terapias alternativas – e em particular desse atentado ao mais elementar bom senso que é a homeopatia – e aqui limitam-se a repisar a argumentação.

Cartoon britânico do século XIX satiriza os anúncios aos efeitos miraculosos das Morrison Vegetable Pills: “Disseram-me que se tomasse 1000 comprimidos à noite me sentiria uma pessoa completamente nova pela manhã”

Todavia, valeria a pena reflectir neste paradoxo: por que razão cada vez mais pessoas aderem a estas práticas quando a medicina convencional tem feito progressos formidáveis no campo do diagnóstico e do tratamento? O que procuram elas que a medicina moderna não lhes oferece? Talvez a resposta esteja num tratado de medicina do Antigo Egipto, que realça que aquilo que o paciente mais deseja é atenção. Ora, atenção é algo que se foi perdendo com a burocratização, industrialização e taylorização (fraccionamento de tarefas e padronização e automatização de procedimentos) da medicina convencional. Nos serviços públicos – em resultado da necessidade de conter os custos – e nos privados – em resultado do objectivo de maximizar os lucros – existe uma pressão para atender o máximo de pacientes no mínimo de tempo e muitos médicos (nem todos, claro), em vez de darem ouvidos ao paciente e à suas queixas e submeterem-no a um exame atento e demorado, preferem prescrever uma bateria de exames e empurrá-lo prontamente para fora do consultório. Os impressionantes progressos que têm decorrido na área dos meios auxiliares de diagnóstico e a sua vulgarização podem assim ter contribuído para afastar médicos e pacientes. E estes últimos, mesmo não pondo em causa o valor das TACs, das ecografias, das ressonâncias magnéticas, da electroforese das hemoglobinas e dos lipoproteinogramas, poderão sentir-se desamparados, até porque os dados que estes exames produzem são indecifráveis para um não-especialista e poucos médicos terão paciência e tempo para ministrar a cada paciente um mini-curso intensivo sobre o significado do tempo de protrombina. Ora, as terapias alternativas têm uma abordagem mais pessoal, oferecem explicações acessíveis (ainda que simplórias e sem vínculo à realidade) e recorrem a uma tagarelice amável, colorida e terra-a-terra (ainda que vazia de sentido), que contrastam com a frieza, distância e tecnicismo de que a medicina convencional se foi revestindo.

Embora nada digam sobre a relação médico-paciente e a forma como pode ser prejudicada pela tecnologia empregada sem humanidade, Fiolhais & Marçal estão conscientes dos estragos que o excesso de tecnologia na sala de aula pode fazer à relação professor-aluno. Escrevem eles que “a escola foi inventada no tempo dos antigos Gregos como uma relação entre mestre e discípulos, tendo como horizonte o conhecimento, e, apesar de essa relação ter sofrido muitas mudanças, a escola continua a ser, na sua essência, essa relação. Pode o Ministério da Educação, instigado ou não por interesses económicos exteriores, colocar nas salas a mais recente parafernália informática, num esforço, sobretudo político, de ilusão modernizadora, que a essência da escola não muda”.

A moderna sala de aula hipertecnológica: a solução para o insucesso escolar?

Sábias palavras, que dificilmente serão ouvidas na vertigem tecnológica em que vivemos e que leva professores, alunos e encarregados de educação a reclamar quadros interactivos e wi-fi em todas as salas e tablets para todos os alunos, crendo que estes equipamentos terão o condão de suprir a falta de interesse dos alunos pelas matérias, melhorar os desempenhos e acabar com o abandono escolar.

Estranhos tempos estes em que tudo o que promove o afastamento entre as pessoas e as favorece as interacções com máquinas e gadgets é visto automaticamente como um “progresso”.

Os cúmplices

Quando Fiolhais & Marçal identificam os inimigos da ciência não deixam de fora as universidades: o capítulo “Os cientistas tresmalhados” é dedicado a investigadores corruptos, estultos e plagiadores e no capítulo “Os obscurantistas” atacam-se as “licenciaturas em banha de cobra” – naturopatia, quiropraxia, iridologia, auricoloterapia – que começam a ser propostas por alguns estabelecimentos de ensino superior, com o beneplácito das agências governamentais responsáveis pela certificação do ensino superior, bem como as universidades respeitáveis que acolhem iniciativas que promovem o espiritismo e a homeopatia.

Diagrama iridológico (para o olho esquerdo), estabelecendo correspondências entre áreas da íris e a metade esquerda do corpo

Mas se Fiolhais & Marçal identificam correctamente os vários tipos de inimigos da ciência, pouco ou nada dizem sobre a grande massa anónimo que lhes dá força: para que os charlatões, os fundamentalistas e os obscurantistas prosperem, é preciso que o número de crédulos esteja em ascensão. E se as estatísticas educativas nos dizem que temos hoje, em Portugal e no mundo, a maior percentagem de sempre de pessoas com habilitações superiores e todo o tipo de pós-graduações, como se explica que a credulidade continue em alta? Há que reconhecer que o sistema de ensino – e em particular, as universidades – estão a fracassar na sua mais importante missão: a de inculcar o pensamento científico e o espírito crítico às pessoas que por elas passam. Em Portugal, que só muito tardiamente foi acometido pela “paixão da educação”, celebra-se hoje o crescimento vertiginoso do número de licenciados, mestres, doutores e “pós-doutores” e repete-se o cliché da “geração com mais formação de sempre”, sem que se questione se os sucessos estatísticos têm correspondência na realidade.

El sueño de la razón produce monstruos, gravura n.º 43 da série Caprichos (1799), de Francisco de Goya

A massificação do ensino superior foi acompanhada por alterações substanciais na natureza das universidades, que se converteram numa máquina de emissão de certificados, como denuncia Alberto Manguel, em Uma história da curiosidade: “[as instituições educativas estão] interessadas em pouco mais do que a eficácia material e o proveito financeiro […], já não fomentam o pensamento em si mesmo e o livre exercício da imaginação […], tornaram-se campos de treino para mão-de-obra qualificada, em vez de fóruns de questionamento e discussão, e as faculdades e as universidades já não são viveiros para indagadores”.