Índice

Índice

[Este trabalho foi originalmente publicado em 2017 e é recuperado a propósito do anunciado fim da produção da Segway]

Porque “as histórias de inovação de sucesso são sempre iguais” e “as histórias de falhanços são sempre muito mais giras”, vai abrir na Suécia, no próximo mês, o Museum of Failure. O seu fundador, o psicólogo organizacional Samuel West, decidiu abrir este museu porque quer que “as pessoas e as empresas reconheçam a importância de aceitar e lidar com o falhanço como algo essencial para a inovação“. Aproveitámos o pretexto para escolher um conjunto de flops da inovação, em várias áreas. Algumas dessas inovações vai poder encontrá-las no museu de Samuel West. Outras, nem mesmo aí.

Um lança-chamas contra o carjacking. Porque não?

Na cabeça de Charles Fourie, estava encontrada a solução para o grave problema de “carjacking” violento que havia em Joanesburgo na década de 90. Em 1997, o inventor patenteou um sistema que achava que iria ser revolucionário, mas acabou por provocar o efeito contrário e piorar ainda mais as consequências deste tipo de crimes.

A ideia era equipar os carros, por baixo da carroçaria, com uma pequena garrafa de combustível. Quando o assaltante se aproximava do vidro do condutor (ou do “pendura”), armado com uma faca ou uma arma de fogo, o condutor ativava um botão discreto que existia no tabliê e esse gesto fazia com que fossem cuspidas duas bolas de fogo, uma para cada lado, chamuscando (ou incinerando?) o assaltante.

O que Charles Fourie não previu é que a sua invenção, no curto tempo de vida que acabou por ter, acabaria por surtir o efeito contrário. Os assaltos por “carjacking” continuaram mas o número de mortes subiu. Porquê? É simples: como não sabiam se os carros tinham ou não o lança-chamas instalado, os ladrões preferiam disparar um tiro, à distância, para neutralizar o condutor, antes de se aproximarem do veículo e fugir dali.

Segway. A revolução no transporte urbano que nunca aconteceu

Dean Kamen sonhou e a obra nasceu. No princípio, o que não faltava ao promotor do projeto era ambição. O Segway seria um triunfo de tal forma estrondoso que ficaria na história dos transportes como o carro ficou para o cavalo, garantia o empreendedor. Ruas e passeios das cidades estariam, a prazo, invadidas por estes biciclos movidos a energia elétrica.

A confiança de Kamen revelou ter escasso fundamento. Nem o entusiasmo manifestado por estrelas da era digital como os fundadores da Apple, Steve Jobs, e da Amazon, Jeff Bezos, foram suficiente incentivo para levar os consumidores a aderirem ao invento que prometia uma revolução.

O Segway chegou ao mercado em 2001 com a previsão de que a procura iria sustentar a produção anual de 110 mil exemplares. Nunca aconteceu. Pelo final da década, o mercado norte-americano contava com cem mil unidades vendidas, no total, e o acolhimento no resto do Mundo também ficou muito longe de cumprir as expectativas.

O veículo foi considerado “perigoso”. E o acidente que provocou a morte do milionário britânico que comprou a Segway em 2010 não ajudou a melhorar a fama do produto. Poucos meses após a aquisição, Jimi Heselden caiu numa ravina quando conduzia um destes veículos. O preço também mostrou ser um obstáculo. Quando foi lançado, o modelo mais barato custava cerca de três mil dólares e o topo de gama chegava aos sete mil. Pior: nalguns mercados, a regulamentação exigia uma licença de condução.

O consolo? Hoje em dia há forças policiais, serviços postais e empresas que organizam passeios turísticos que recorrem ao Segway. É pouco, no confronto com as primeiras esperanças, mas é melhor do que nada.

O (mau) porta-moedas que não expulsou as (boas) moedas de circulação

A ideia parecia fazer sentido. Na era da explosão dos pagamentos por via eletrónica, para quê andar com trocos no bolso com o objetivo de efetuar pequenas despesas? E que alívio seria para os comerciantes se pudessem ter acesso a uma solução que lhes evitasse terem de aprovisionar as caixas registadoras com um prudente stock de moedas. A realidade, porém, não confirmou o interesse das pessoas a quem os promotores do Porta-Moedas Multibanco (PMB) identificaram como mercado-alvo.

O PMB foi lançado em 1995 pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), a empresa que é responsável pelo desenvolvimento e gestão da rede Multibanco. Motoristas de táxi, quiosques, serviços de transporte e, regra geral, o comércio que vive de micro-transações, eram os potenciais aderentes ao novo produto. Além de o cartão dispensar o manuseamento de “cascalho”, a ausência de dinheiro funcionaria como um desincentivo ao roubo.

As previsões iniciais sustentavam a crença no sucesso da ideia. A prazo, haveria em Portugal três milhões de utilizadores e 10% das transações efetuadas com moedas passariam a concretizar-se, de forma mais confortável para todas as partes, através do PMB, um cartão dotado de um chip que podia ser pré-carregado em qualquer caixa automática até ao valor máximo de 200 euros. Não foi bem assim.

No dealbar do terceiro milénio, havia apenas 120 mil cartões em utilização. O PMB obrigava os comerciantes a disporem de um terminal de pagamentos da rede Multibanco. Para negócios com margens curtas, a despesa era elevada e a potencial conveniência não compensava o custo. Com a entrada em circulação do euro, o destino do projeto ficou traçado. Os cartões tinham sido pensados para funcionarem com escudos e o aparecimento da moeda única europeia determinou, de forma inapelável, a respetiva caducidade. O fim oficial do PMB foi decidido e anunciado em 2005.

A imagem era ótima, mas os consumidores não quiseram saber

Apareceu no mercado em 1978, quatro anos antes de o compact disc (CD) passar a reinar entre os suportes de audição de música. Prometia ser o futuro do vídeo, talhado para conquistar os consumidores através de uma qualidade de imagem que batia o VHS e o Betamax. A história revelou-se menos risonha e o LaserDisc nunca conseguiu impor-se.

Num dos episódios da trilogia cinematográfica “Regresso ao Futuro” havia uma cena premonitória. No futuro (segunda década do século XXI, imaginada por Robert Zemeckis), um aglomerado de lixo abandonado num beco urbano continha dezenas de LaserDiscs, prontos para serem enviados para reciclagem, provavelmente por a tecnologia se ter tornado obsoleta. A previsão falhou por ser demasiado otimista.

O formato, desenvolvido pela MCA, Philips e, mais tarde, pela Pioneer, estreou-se com o filme “Tubarão”, de Steven Spielberg, e deu o seu derradeiro suspiro com a edição de “Por um Fio”, de Martin Scorsese, em 2000, 22 anos depois de ter visto a luz do dia. Nos Estados Unidos, a quota de mercado não superou 2%. No Japão, registou-se um sucesso relativo: 10% das residências chegaram a dispor de um leitor destes discos, semelhantes a um CD, mas com um diâmetro quase idêntico ao de um disco de vinil.

Motivo para o fracasso? Os discos e os aparelhos de leitura eram demasiado caros e, para os consumidores, a qualidade da imagem não compensava o esforço financeiro. Hoje em dia são baratos. No eBay é possível comprar um LaserDisc por menos de dois euros.

Google Glass. Um produto inacabado ou inoportuno?

O Google Glass foi o primeiro dispositivo de realidade aumentada acessível ao público e prometeu ser uma revolução. Trata-se de um dispositivo desenhado para ser usado como um par de óculos, que se liga por Bluetooth ao smartphone. Tem uma câmara incorporada e é controlado pelo toque e por comandos de voz. O projeto Glass queria libertar as mãos dos utilizadores, transferindo para os óculos as principais funções que usamos no smartphone, como receber notificações, ler e enviar mensagens, tirar fotografias e gravar vídeos.

Desenvolvido pela Google X (a divisão “secreta” de pesquisa e desenvolvimento da Google), entrou no mercado em 2013 por 1.500 dólares. A excitação foi grande mas rapidamente se percebeu que a coisa não ia correr bem. Logo no início de 2015, o Google Glass voltou à mesa de trabalho, alegando que o produto, pura e simplesmente, ainda não estava pronto.

Analistas defendem que o marketing foi ineficaz, que o produto foi mal explicado e que era difícil de obter. Depois, questões relacionadas com a privacidade. A possibilidade de tirar fotografias e fazer vídeos de forma discreta foi muito criticada. Havia imensos bares que barravam a entrada a quem tivesse estes óculos na cara. Foi um fracasso mas, ao que tudo indica, a Google ainda mantém o Glass em aperfeiçoamento — até à data, porém, ainda não foi anunciada qualquer nova versão.

Contudo, o conceito tecnológico (a realidade aumentada) não se perdeu. Há muitas empresas a apostar na realidade aumentada e há cada vez mais a encontrar soluções inovadoras. Os HoloLens da Microsoft são um bom exemplo da progressão desta tecnologia, capaz de sobrepor imagens (hologramas) ao mundo real.

Uma maravilha da engenharia mas um mau negócio

O Concorde ficou na História como o avião de transporte de passageiros mais rápido do mundo. Foi um projeto conjunto da Air France e da British Airways estabelecido ainda na década de 60 e começou a voar em 1976, uma maravilha de inovação e tecnologia que ligava Londres a Nova Iorque em apenas 3 horas e meia. Viajava duas vezes mais depressa que o som (2450 km/h) e a alta altitude (20 mil metros). A viagem era servida com luxo para os cerca de 120 passageiros e tinha o preço a condizer: 11.700 dólares por bilhete (preço em 2003).

Os problemas começaram a 25 de julho de 2000, quando um acidente vitimou todos os passageiros do voo 4590 da Air France. A investigação concluiu ter existido uma falha nos pneus do avião que determinou a sequência de eventos que conduziu ao desastre. Em consequência deste acidente, a segurança de toda a frota foi reforçada e por isso o Concorde não voou até novembro de 2001. Entretanto, os ataques do 11 de setembro em Nova Iorque, no mesmo ano, já haviam feito descer as receitas globais das companhias de aviação. A juntar a isso, o elevado consumo de combustível dos motores a jato e a poluição a alta altitude foram também factores determinantes. Especialistas defenderam que aumentar a frota de Concorde poderia acelerar a deterioração da camada de ozono.

Ultrapassar a barreira do som era outro problema. O estrondo supersónico, a onda de choque que se dá quando um avião ultrapassa os 1.200 km/h, limitava as viagens acima do oceano, o que inviabilizava a possibilidade de realizar viagens supersónicas sobre terra (por exemplo, entre Nova Iorque e Los Angeles). A juntar aos aspectos ambientais, o custo das operações: a tripulação era numerosa e cara e a equipa de manutenção, altamente especializada, também. A 10 de abril de 2003 a British Airways e a Air France anunciaram a retirada do Concorde, alegando a baixa procura de bilhetes e os elevados custos de manutenção, aliados à necessidade de efetuar a transição tecnológica do modelo analógico para o digital. Todas estas dificuldades conduziram, contas feitas, à falência do modelo de negócio.

Contudo, transportar passageiros acima da velocidade do som é um conceito que nunca foi abandonado. Algumas empresas estão a desenvolver aeronaves capazes de, por um lado, reduzir custos operacionais e, por outro, de ultrapassar o problema do estrondo supersónico, o que permitiria a realização de viagens sobre território continental.

A eau de toilette da Harley Davidson. Uma mistura implosiva

Arriscamos dizer que nunca houve vivalma, numa qualquer reunião de equipa, que tenha alguma vez lido em voz alta o nome do produto que estava a ser preparado. Tínhamos, portanto, a rudez barbuda e oleosa do nome Harley Davidson e, por outro lado, a delicadeza afrancesada da expressão eau de toilette. Só ao ler em voz alta o nome do produto já se poderia ter percebido que este era um produto condenado ao fracasso.

Mas a ideia avançou, mesmo assim, e este perfume é um dos produtos que se vão poder encontrar no museu de Samuel West. Se quiser visitar o museu vai ter oportunidade de cheirar o intrigante aroma do falhanço épico que foi este perfume. Quem diria que os fãs incondicionais da marca, em particular os motards, não iriam ter interesse numa água de colónia? A verdade é que, no apogeu da sua magia, nos anos 90, a Harley Davidson já era acusada por alguns fãs de abusar no merchandising com a venda (através de licenças) de t-shirts, meias, isqueiros, bonés, etc. A Harley estava a transformar-se na Disney, lamentavam alguns.

A eau de toilette foi a gota de água (quase literalmente) e, sob fortes críticas por parte dos clientes mais fiéis, a Harley retirou o produto de circulação. Não se perdeu muito, porque as vendas foram uma miséria. A empresa terá aprendido a lição — e não só a Harley, outras empresas também: nem sempre mais produtos é sinónimo de mais vendas. Muito pelo contrário, por vezes — sobretudo quando se trata de marcas de culto.

Os dirigíveis morreram com o Hindenburg, o “Titanic dos céus”

No início do século XX, os dirigíveis pareciam ser o futuro do transporte a longas distâncias. O primeiro dirigível moderno, o Zeppelin LZ1, voou em 1900, três anos antes do famoso voo de avião pelos Irmãos Wright. Na altura, os dirigíveis pareciam ser mais viáveis porque podiam transportar muito peso e percorrer distâncias longas com uma boa eficácia económica. Os custos faziam sentido, do ponto de vista económico, sobretudo quando o elemento utilizado para fazer levitar o balão era o hidrogénio.

A vantagem do hidrogénio, o elemento mais leve da tabela periódica, é que era (e é) muito barato. A desvantagem é que é altamente inflamável. E foi devido a essa inflamabilidade que, a 6 de maio de 1937, o Hinderburg foi consumido pelas chamas de forma impressionante, em 37 segundos. Ainda hoje não se sabe o que causou o desastre que ficou conhecido como o “Titanic dos céus” — há teorias da conspiração que falam em sabotagem, em plena ascensão de Adolf Hitler na Alemanha — mas a consequência é que esse incidente, que vitimou 36 pessoas e cujas imagens dramáticas marcaram uma geração, levou a um fim súbito para a era dos airships.

A tecnologia ainda tentou manter-se viva, recorrendo a outro elemento leve — o hélio. Mas, nessa altura, os aviões já tinham assumido a hegemonia do transporte aéreo. Ainda existem dirigíveis, mas são normalmente usados em situações especiais como sobrevoar estádios em eventos desportivos, para efeitos publicitários. Nos últimos anos, porém, houve algumas tentativas de relançar os dirigíveis como opção, aproveitando que podem transportar pesos enormes sem necessitar da infraestrutura que os aviões precisam (aeroportos, longas pistas de aterragem, etc.).

Igor Pasternak, um excêntrico engenheiro ucraniano que vive nos EUA por estar “na lista negra de Putin” (segundo o próprio), é um dos que tentam dar um futuro a esta tecnologia — a The New Yorker fez-lhe um perfil, em vídeo, em 2016. Pasternak acredita ter a chave para uma tecnologia que poderá ser capaz de levar mercadorias pesadas para pontos remotos do globo, onde não há aeroportos. O engenheiro recebeu financiamento federal nos EUA para avançar com o seu projeto mas, até agora, não tem tido muita sorte — a certa altura, quando o seu dirigível estava em testes, uma parte do telhado do hangar onde está armazenado desabou e danificou a aeronave. Para quem acredita em enguiços, esta é uma tecnologia claramente destinada ao falhanço.

Antes de lavar os dentes, experimente a lasanha da Colgate

Produtos alimentares comercializados sob a marca de uma famosa pasta dentífrica? Sim, foi esta a ideia que os responsáveis da Colgate decidiram colocar em prática ao avançarem com a produção de uma lasanha pré-confecionada e congelada. Os consumidores estranharam e não deixaram que o produto se entranhasse.

A iniciativa foi tomada pela multinacional nos anos 1980, num período de intensa competição com a rival Procter & Gamble. A Colgate-Palmolive Company procurava abrir a porta à expansão dos negócios para novos mercados e a aposta na comida fazia parte da estratégia de crescimento.

A marca era uma das mais conhecidas a nível global, presente em tudo o que eram prateleiras das lojas de retalho. Mas a iniciativa revelou-se um desastre. Um desastre que a empresa não gosta de recordar, ao ponto de se tornar numa das principais atrações do Museu do Falhanço, que vai abrir em junho na cidade de Helsingborg, na Suécia.

“Se não aprenderes com as tuas asneiras, então estás realmente lixado”, afirmou Samuel West, psicólogo e promotor do museu, ao Quartz. A Colgate não insistiu e o produto foi eliminado do catálogo da multinacional. O caso tornou-se um case study que mostra que, no mundo das marcas, mais com mais pode dar menos.

A smartgun. Quando se fala em armas, a tecnologia não é bem-vinda

Armas de fogo e tecnologia não se misturam. Esta foi uma lição aprendida, da forma mais desagradável, por Ronald Stewart, que foi presidente da Colt entre 1996 e 1998. A Colt é uma marca histórica, que faz parte do imaginário do Velho Oeste e dos filmes westerns mas, no inicio do século XX, estava em dificuldades económicas. Foi comprada com o objetivo de relançar a empresa com uma aposta nas armas “inteligentes”.

O modelo que chegou a ser preparado chamava-se Z40, uma arma que apenas poderia ser disparada se estivesse na mão do seu dono legítimo, comunicando com um chip instalado numa pulseira. As armas não poderiam ser disparadas pelo filho de 3 anos que encontrou a pistola numa caixa, não poderiam ser roubadas ao dono e usadas para cometer outros crimes etc. Boa parte dos problemas dos EUA com armas ficariam resolvidos, acreditavam os empresários.

Mas o plano, que parecia fazer todo o sentido, correu epicamente mal. Por um lado, os fanáticos das armas odiaram a ideia porque acharam que seria um primeiro passo para o controlo do “sacrossanto” direito a transportar um revólver (a National Rifle Association, ou NRA, fez uma oposição duríssima). Por outro lado, os ativistas contra as armas avisaram que uma smartgun poderia acabar por banalizar as armas e relaxaria as regras de acesso.

A única salvação da ideia poderia, portanto, estar nas polícias e as forças de segurança públicas, certo? Não, nem essas. Com relatos de que a arma poderia não ser 100% eficaz e tinha risco de não comunicar bem com o chip, os polícias rejeitaram a proposta com receio de que, numa hora de aperto, a arma não funcionasse — o que é o pior pesadelo de um polícia. Criticada por todos os lados, a ideia foi cancelada mesmo antes de ser lançada no mass market.

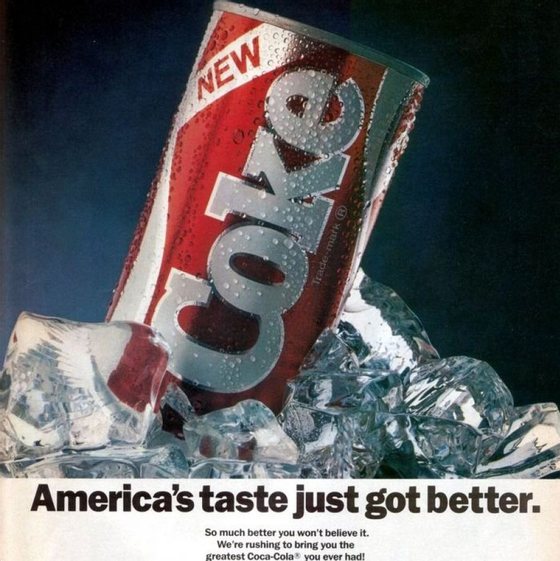

Coca-Cola com novo sabor. A que propósito?

A publicidade à Coca-Cola com novo sabor garantia que a bebida tinha melhorado tanto que as pessoas nem iam acreditar. A marca estava equivocada. Aquilo em que os apreciadores não queriam acreditar era que os responsáveis da empresa se tivessem atrevido a introduzir mudanças num produto que era um sucesso, somente o mais famoso refrigerante do globo, e que, por este motivo, dispensava alterações.

A nova Coca-Cola chegou ao mercado em abril de 1985 e depressa se transformou num dos maiores flops na história do marketing. Passou, até, a ser um caso de estudo nas cadeiras universitárias que tratam da disciplina. A motivação da empresa baseou-se nos dados que indicavam uma lenta, mas persistente, descida das vendas, sob a competição apertada da rival Pepsi.

Aparentemente, um número crescente de consumidores estava a dar preferência ao sabor mais doce do produto concorrente e as provas cegas realizadas pela Coca-Cola pareciam confirmar a tese. Após a Segunda Guerra Mundial, o refrigerante tinha uma quota de mercado de 60% nos Estados Unidos. Em 1983, a fatia que lhe cabia não ultrapassava 24%. Os dados precipitaram o erro.

A alteração da fórmula secreta gerou indignação e tumulto. O tema chegou a ser destaque da revista “Time”. Na imagem que ilustrava a capa, uma cruz vermelha surgia sobre a fotografia de uma lata de “New Coke”. O que dizia o título? Nada. A mensagem dos editores era tão clara que dispensava palavras.

A Coca-Cola Company viu-se forçada a arrepiar caminho. Três meses depois do lançamento do produto, a empresa reintroduziu a Coca-Cola “clássica”. E, desta vez, as vendas registaram fortes avanços. Houve especulação sobre se, no fim de contas, o fiasco não teria sido um golpe de marketing genial. A última “New Coke” deste deserto eclipsou-se do mercado em 2002.

Insulina inalável. Os médicos desconfiaram e os doentes detestaram

O inalador do Exubera, da Pfizer, é apontado como uma das razões que contribuiu para o insucesso da insulina inalável

Em 2006 foi aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), organismo que regula os medicamentos nos Estados Unidos, a primeira insulina inalável. Recebeu o nome comercial Exubera, era comercializada pela Pfizer e prometia ser uma alternativa prática e cómoda à insulina injetável administrada aos doentes com diabetes.

Mas o Exubera foi descontinuado apenas um ano depois do lançamento, devido à fraca adesão ao produto. Foram várias as razões apontadas para este flop, um dos mais famosos da indústria farmacêutica. Por um lado, a fraca aceitação dos doentes, pelo facto de o inalador ser demasiado grande e pouco discreto. Por outro, as muitas contraindicações clínicas (pelo facto de não se conhecerem os efeitos a longo prazo nos pulmões), levou os médicos a hesitar na altura de receitar o medicamento. Foi um falhanço.

Contudo, quase 10 anos mais tarde, em 2014, a FDA aprovou o Afrezza, um novo medicamento administrado através de um novo tipo de inalador, mais pequeno e prático, em tudo semelhante aos utilizados nos ventiladores para tratar a asma. Contudo, as contraindicações do medicamento, as limitações na aplicação em doentes com doenças pulmonares, o custo financeiro mais elevado e o fracasso das relações comerciais entre empresas do ramo farmacêutico levaram a que a insulina inalável nunca tivesse sido adotada de forma significativa.

Ao Observador, o departamento de comunicação do Infarmed fez saber que “de acordo com a informação disponível, não ocorreu até à data qualquer pedido de submissão” da empresa titular do medicamento junto da Agência Europeia do Medicamento. Ou seja, não é provável que a insulina inalável seja uma opção para os diabéticos nos próximos tempos.

Em nome da (suposta) beleza, um milhão de formigas a morder a cara

Para terminar, mais um aparelho que vai estar no museu de Samuel West e que ficará para a História das inovações mais estapafúrdias de sempre: a Rejuvenique Electric, uma máscara eletrificada que prometia deixar os seus utilizadores mais bonitos. Corria o ano de 1999, e os promotores do dispositivo não olharam a meios para garantirem que o dispositivo iria ter sucesso comercial. Chegaram, mesmo, a contratar Linda Evans, da série Dinastia, como “embaixadora” (não se lembra de Linda Evans? Era esta senhora).

Ora, surpreendentemente, nem com promessas de beleza eterna as pessoas conseguiram suportar uma sensação que foi descrita por alguém como “semelhante a ter um milhão de formigas a morder a nossa cara, ao mesmo tempo”. As “formigas” eram, está claro, pequenos choques elétricos cujos efeitos benéficos nunca foram comprovados. A ideia é que os choques elétricos, aplicados diariamente, iriam fazer uma espécie de face lift, exercitando os músculos.

Por outras palavras, era um instrumento de tortura sem grande utilidade — e, além disso, tinha um aspeto assustador, fazendo lembrar a máscara do assassino Jason em Sexta-Feira, 13. O produto foi um fracasso comercial. Mas se ficou interessado/a, não é impossível conseguir comprar uma máscara destas na Amazon norte-americana ou noutras lojas online. Em alternativa, vá até Helsingborg e talvez Samuel West o deixe experimentar a sensação e, quem sabe, ficar um pouco mais bonito/a.