Assim contava Heródoto, o que em 490 a.c., se passara em Maratona: as hostes atenienses eram comandadas por dez generais (estrategoi) que, diariamente, rodavam entre si na chefia do exército. Com os persas às portas de Atenas, a estratégia a seguir foi adoptada por votação, após discussão, em que cada um podia tomar a palavra e apresentar argumentos a favor da sua proposta (The Histories, Heródoto).

Em estado de guerra, os atenienses teimavam em replicar a sua polis dos tempos de paz. À beira do aniquilamento, quando todo o seu modo de vida se encontrava em risco, cada voz conta, toda a opinião é válida.

Mesmo em face do abismo, tudo se discute. Discute-se sempre. Não sabiam fazer de outro modo.

1. E nós?

Nós, é-nos dito, estamos em estado de guerra. Contra o terrorismo global.

Nós, diz-se, vivemos em comunidades multiculturais que não se conhecem, nem se compreendem inteiramente. Marcadas por diferenças profundas e regidas por quadros de valores particulares frequentemente inconciliáveis.

A nós, é-nos lembrado, é imposto respeito pela diferença, respeito em relação ao que ignoramos.

A nós se impõe, decerto, sempre que uma palavra irreflectida ou um traço desenhado incendeie a cidade – e assim por força da nossa ignorância –, equilíbrio, prudência, cuidado.

Livres que somos afinal, a nós impõe-se responsabilidade no uso dessa liberdade.

Nos tempos que vivemos hoje, nestes tempos de cólera, deveremos, seguramente, aceitar refrear a nossa pena e vigiar a nossa voz. O Direito impõe-nos isso.

Impõe-se-nos, decerto, no que dizemos e escrevemos, respeito pelos outros. Temos esse dever jurídico.

Seguramente que é assim, não é?

Não, não é assim. Não de todo. Sobretudo em tempos de cólera.

E afirmá-lo é perturbador.

Porque dizê-lo abre as comportas ao fluxo incontinente de tudo aquilo que qualquer um se lembre de regurgitar sobre “assuntos sérios”.

Parece entrar-se no reino da opinião reverberada sem filtro, em que tudo vale. Em que tudo surge nivelado. E em que, desregrado o espaço da opinião, se corre o risco de tudo parecer valer o mesmo. O que diz um especialista, após décadas de reflexão dedicada a um tema, pode ter o mesmo espaço, menor até, do que aquele ocupado por aquele a quem colocam o microfone à frente para que largue a tralha inspirada pelo humor do momento.

Pior. Autoriza que, mediante o uso da palavra, se exponha a comunidade e os seus membros à ofensa, ao ridículo, ao riso, à provocação. Que o seu uso seja fonte de conflito, de crispação, de intranquilidade, de polarização.

E que, em tempos de cólera, a pena ou a voz possam ser a faísca, a ignição de violência incontida.

2. Este é o peso da liberdade de expressão.

De uma liberdade que não é pensada para proteger aquilo que gera consenso. Do que cai no regaço acolhedor do que todos numa comunidade estão dispostos a aceitar e que lerão ou ouvirão de bom grado.

Se não, veja-se.

Escolha a cara leitora uma afirmação que gerará unanimidade. Que em todos provoque um acenar de cabeça ou um entusiástico aplauso. E pergunto: necessita a cara leitora de invocar a liberdade de expressão para garantir o exercício do seu direito à palavra?

Perante um público receptivo que se predispõe a aceitar o que se apresta a dizer como verdade indesmentível, o previsível acolhimento unânime da mensagem é garantia suficiente de que cada membro dessa comunidade reconhecerá o seu direito a usar da palavra.

Exerce aí uma liberdade? Sim.

Precisa de invocá-la para defender o seu direito a usar da palavra perante os destinatários da sua mensagem? Seguramente que não.

Já consegue a leitora imaginar o sorriso bonómico ou o menear de fronte, em mais ou menos grave assentimento, trocado entre bons entendedores? Among this crowd não encontrará quem a questione, muito menos quem interrogue o seu direito ao uso da palavra.

Não é aqui que pesa o uso desse direito e a garantia do seu exercício mediante a invocação da liberdade de expressão.

O peso da liberdade de expressão faz-se sentir precisamente onde a mensagem provoque, em reacção, ofensa, perturbação, choque, irritação, repugnância, rejeição, revolta.

Aí, surge essa liberdade como o escudo protector daquele que quer fazer uso da palavra.

Apenas aí é a liberdade de expressão garantia e garantia precisamente do uso da palavra como direito. De um direito, digamo-lo sem peias, a ofender.

3. E, por isso, pode agora o caro leitor perguntar: por que razão havemos de admitir o direito seja de quem for de, através da palavra e da imagem, provocar, tantas vezes de modo deliberado, ofensa, choque, dor, sofrimento?

É legítimo perguntá-lo e devemos sentir-nos livres para o fazer. Aceite-me ao seu lado a engrossar o coro feito de todos os que a nós queiram juntar-se.

Porquê autorizar o que, promovido de forma deliberada, mais não é que uma provocação? Não é o sofrimento, mas também a paz social e a harmonia entre comunidades que estão aqui em causa? Por que razão, quando assim seja, teimar nisso que manifesta desrespeito e causa ressentimento? Porquê fazê-lo nestes tempos de cólera?

A razão se apenas uma se pode avançar é fácil de enunciar. Não é, no entanto, fácil viver com ela.

A razão pela qual se assegura a liberdade de expressão como garantia do direito ao uso da palavra precisamente quando esta ofenda, choque ou perturbe resulta do facto desta liberdade, assim concebida (e por paradoxal que possa parecer), surgir como condição essencial para que se possa garantir o pensamento e a iluminação.

Repare-se.

O que pode justificar, numa sociedade feita de pessoas livres e iguais entre si, a existência de um Estado com o seu arsenal regulador, dotado de poderes para restringir a nossa liberdade e capaz de impor a sua vontade de modo coercivo?

Seguramente que diversas razões. Mas não será uma das mais relevantes a promoção de condições que assegurem a emancipação de cada um dos seus cidadãos?

Em causa está a garantia daquilo que permite, no particular da vida de cada um de nós, a afirmação da nossa autonomia na condução da nossa vida, no desenvolvimento, como bem nos aprouver, da nossa personalidade, no quadro de valores e de convicções que decidamos tomar para nós como sinal da nossa identidade e como referência do nosso compromisso de vida perante nós mesmos e perante os outros.

Não implica isso a necessidade de garantia de condições necessárias a que cada um possa, em relação àquilo que lhe interesse, discernir e ajuizar? E não depende esse discernimento e juízo de condições que nos permitam pleno esclarecimento sobre cada assunto que desafie a nossa reflexão?

E de que modo se pode assegurar pleno esclarecimento que não seja através da abertura do espaço público ao acolhimento de tudo o que sobre isso – sobre tudo, na verdade – seja dito, pensado, caricaturado, opinado ou interjeitado apenas?

Como pode o Estado ver-se legitimado no desempenho da sua tarefa por outra via que não seja a garantia do que for necessário à criação de um espaço público plenamente plural, reflexo das sensibilidades, visões, percepções, opiniões, intuições que estão aí nesse espaço que todos habitamos e o onde buscamos quase tudo a que podemos ter acesso e que podemos usar como material necessário para, literalmente, decidir sobre a nossa vida?

E se de autonomia falamos, quem se não cada um de nós individualmente considerado é mais habilitado para discernir, de entre o manancial de informação disponível no espaço público, o que surge como verdadeiramente interessante, útil, relevante, bom ou antes desinteressante, inútil, irrelevante ou mau para a definição da nossa vida?

Assim, apenas num espaço público aberto a todas as opiniões e sensibilidades se obtêm as condições para o esclarecimento. E com ele se oferece a cada um a oportunidade para pensar, sem outras limitações que não aquelas relativas à sua vontade ou pré-disposição para esse exercício.

E quando assim seja, a discussão, quando suscitada – e tantas vezes o é na sequência do choque provocado por uma palavra, por um desenho apenas –, encontra em si a semente da iluminação.

Daquela mesma luz a que se alude na idiomática quotidiana sintetizada em expressões como “a luz do conhecimento” ou “da discussão sai a luz” e que irrompe em cada um no preciso momento em que, por si e por um acto de vontade consciente, opta e traça o seu caminho, plenamente ciente do seu significado para si e para os outros e esclarecido das alternativas que se lhe abriam e a que, apesar disso, vira costas.

Dessa precisa luz que, como exercício de pensamento e produto de esclarecimento, depende da exposição a um espaço público saturado pela diversidade plena de pontos de vista e que necessita de estar permeável aos argumentos e propostas que cada um desses pontos de vista representa.

Todos eles desafiando o dogmatismo, questionando o pré-conceito e revelando a cada participante no debate as limitações do que pensa, a insuficiência do que tomava por certo e mesmo permitindo o reconhecimento da luz da razão na opinião que julgara inaceitável.

Esta é a luz do esclarecimento, a luz de uma enligthened citizenry (cidadania iluminada), numa expressão feliz do Supremo Tribunal americano. E nessa comunidade de cidadãos todos têm lugar, assim como as suas opiniões.

Sem acepção de origem ou de qualificações, importando o especialista destacado e o anónimo homem ou mulher da rua – representando, de resto, estes e a sua voz a expressão viva das dignidades de uma sociedade democrática (uma ideia que devo ao meu colega Gonçalo Almeida Ribeiro).

Ou da forma escolhida para a sua transmissão. Vale o escrito científico, a opinião em jornal de referência e vale a caricatura, o grito de protesto e o graffiti.

E todas as opiniões valem.

E valem independentemente do seu conteúdo ou da motivação que as gerou. Vale a opinião reflectida e moderada, de um espírito pacificador. Vale a extremista, proferida num impulso de raiva e marcada pelo ódio.

Colocadas que se encontram aí, no espaço público, sujeitas à discussão, aí ficam para consideração e escolha esclarecida e autónoma de cada um.

Vendo, ouvindo e lendo tudo o que aí existe, cada um pense e decida. Por si.

4. Mas, seguramente, será possível escolher a palavra e a imagem que, pela sua moderação e comedimento, melhor assegurarão um debate ponderado e equilibrado, entre pessoas razoáveis, sobre o assunto colocado a debate. Não será?

Seguramente, perguntará o caro leitor, poderemos confiar em alguém que nos poupe, espectadores e participantes, do que é excessivo e desrazoável, do que é dito motivado por raiva e ódio e daquilo que suscita ofensa escusada e gratuita. Poderemos, com certeza, confiar numa entidade tutelar que faça essa escolha e distinga, por nós, o que, entre opinião e sensibilidade, realmente interessa à discussão no espaço público.

Podemos?

Quando colocado perante a questão acorre-me à memória um episódio que alude à necessidade de uma entidade tutelar na escolha do que deve ou não ser permitido que cada um conheça. Respeita ele a uma das conversas em família asseguradas pelo Professor Marcelo Caetano, na qualidade de Presidente do Conselho. Dizia ele a propósito da revolta das Caldas e cito: “Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Nada, porém, do que de verdadeiro se passa que ao público interesse deixa de ser trazido ao conhecimento dele” (a partir dos 40 segundos).

Deve alguém que não o público decidir o que é de interesse do público?

E esta pergunta é pessoal, porque o caro leitor e a cara leitora vós sois, como eu sou, o público. Estais dispostos, cara leitora e caro leitor, a entregar noutro que não em si a determinação daquilo que verdadeiramente lhe interessa?

5. Mas, seguramente, deve aquele Estado, que promove as condições de emancipação de cada um, reflectir na ordem jurídica o respeito que todos devemos a valores e crenças que muitos na nossa comunidade tomam como sagrados.

E seguramente que aceitamos que essas comunidades devem ver respeitados esses valores e crenças. E que o Estado tem, por isso, o dever de impor o respeito por essas crenças e valores proibindo aquilo que pela pena e pela voz implica a sua ofensa. Seguramente que é assim. Será?

Tomemos a ofensa a valores religiosos na forma de blasfémia que acirram o ódio e perturbam a paz e marcam a parte de leão da violência destes tempos de cólera que vivemos.

E tomemos o instrumento usadamente invocado para a imposição de respeito por esses valores: a proibição criminal de comportamentos que os ofendam e a imposição de uma sanção em caso de violação.

Se a proibição se revelar um instrumento eficaz na neutralização da crítica ofensiva a esses valores, seguramente que se garante de modo eficaz o respeito por esses valores, certo?

Proponho, caro leitor, como resposta: errado.

Errado porque o que a proibição eficaz garante é apenas o silêncio. Nada mais.

E por trás desse silêncio nada mais está que as razões habituais que leva qualquer um de nós a obedecer a uma norma penal. Sendo uma delas o medo das consequências.

Pelo que, a eficácia da proibição poderá bem resultar desse medo e ser ele, não o respeito por valores religiosos, a explicar um espaço público depurado de crítica ou de ofensa a esses valores.

Errado ainda, segundo me parece, porque esse respeito teria de implicar isso mesmo: respeito por aquilo que na adesão a valores está envolvido no compromisso de fé assumido por cada crente.

Ora, será que a norma incriminadora, quando proíbe a ofensa a esses valores, respeita esses valores e o que neles está envolvido, enquanto espaço de compromisso existencial que vincula a maior parte da população mundial – que se diz crente – e a que esta se diz comprometida?

Vejamos.

Não releva aquele compromisso marcado pela fé do entendimento do nosso papel neste mundo e na relação com os outros como iluminado por algo que nos projecta para além de nós mesmos e da nossa mortalidade e supera o horizonte da nossa vida corpórea e do tempo finito deixado à sua realização? Não se inscreve, por isso, este gesto na dimensão mais íntima de nós mesmos relevando, como decerto é inegável, da nossa dimensão de espiritualidade e do que nos define, no sentido mais profundo, como pessoa?

Ora, o que proponho é que a proibição criminal contamina aquilo que respeita à nossa dimensão mais profunda de intimidade com uma natureza até aqui ausente: a política. Torna um assunto de intimidade num assunto político, no sentido de uma questão que releva no plano da polis e que passa a regular a relação entre membros da comunidade. E fá-lo mediante o condicionamento do comportamento dos outros, proibindo-os.

De tal modo que essa politização se manifesta por via de um acto de poder. De imposição de vontade sobre os outros. E propõe-se fazê-lo, quando seja caso disso, incutindo medo.

Não será verdade que uma proibição justificada pela necessidade de respeito por valores religiosos desvirtua o respeito devido à natureza íntima desses valores? Não imporá o respeito por esses valores que se evite a sua apropriação pela política?

6. Proponho, então, o seguinte:

O custo de uma liberdade de expressão assim entendida numa comunidade que assim a acolha implica, em simultâneo, um sacrifício e um convite.

Sacrifica-se uma sociedade beneficiária de uma imagem fundada em mulheres e homens razoáveis, prudentes, dedicados ao cultivo da elevação no argumento, da cortesia no trato, do cuidado na expressão.

A liberdade de expressão entendida assim, do modo visto, numa comunidade feita de pessoas assim livres e iguais assim convida, reconheçamo-lo, a uma sociedade tantas vezes divisiva, transgressiva, polarizada, fracturada, abrasiva, violenta na palavra que se usa, agressiva na reacção ao seu acolhimento.

Convida, no entanto, a uma sociedade transparente, a um espaço público que, translúcido, se deixa revelar como é: onde reverberam todas as vozes e se exprimem todas as opiniões que aí têm lugar.

E, como palco aberto a tudo o que nela existe, é expressão de uma sociedade que, deixando-se conhecer, só pode ser vista de modo crítico.

7. Impondo-se a crítica, compreende-se a virtude das formas de expressão em função da sua capacidade para impor a reflexão.

Afasta-se, assim, como critério relevante para a decisão sobre o mérito para o debate público a seriedade da fonte e permite-se mesmo que se inverta a ordem hierárquica a que as formas de arte expressiva são tradicionalmente sujeitas à luz desse critério.

À luz daquele critério que não deste impõe-se destacada a ironia do texto satírico e da caricatura. Pois a ironia, virando a realidade do avesso, força a implausibilidade e, propondo-a, gera o riso que apenas a inverosimilhança e distorção lógica permitem.

E vale precisamente porque quando a realidade é revertida e volta ao lugar, já não volta a ser o que era. Já não é a mesma. Pois a ironia liberta-nos do que antes tomávamos como adquirido e daquilo que nos diziam ser a verdade. Questiona-nos sem nos questionar e deixa-nos plantada a semente do cepticismo que permanece, imperceptível, muito tempo depois da piada ter surtido o efeito desejado.

Impondo-se a crítica, germina, por isso, o cepticismo que permite ver que, em matéria de liberdade de expressão, a história não é progressiva – pense-se nos constantes retratos aviltantes do rei e da família real e do Presidente da República nas caricaturas da imprensa da monarquia constitucional e da 1ª República e na violência verbal envolvida na opinião aí publicada sem que a liberdade de assim fazer fosse questionada e compare-se com a reacção inicial ao epíteto circense dirigido ao chefe de Estado em funções, publicado em entrevista concedida por Miguel Sousa Tavares.

E esse cepticismo permite, por isso, ver que a maturidade de uma democracia pode ser mais sinal do tempo decorrido sobre a sua revolução instituinte que da saúde da mesma em matéria de tolerância, quando confrontada com o excesso e o mau gosto no debate sobre matéria de indiscutível interesse público.

Impondo-se a crítica, conta o nervo de uma opinião pública informada e esclarecida para destrinçar, em face da invocação dos argumentos comuns para restringir a liberdade de expressão – protecção de segredos, do bom nome e reputação, da intimidade da vida privada, ordem pública, entre outros -, o que é limitação legítima e o que é puro e simples cerceamento encapotado de liberdades e afirmação de poder arbitrário ao abrigo de uma democracia nominal.

Impondo-se a crítica como modo de vida numa comunidade vale a robustez da opinião pública para aceitar a proposta que avanço: de ver a palavra que contenda com aqueles limites como contando como uma presunção a favor da sua consideração como exercício de liberdade de expressão. Ou não é esta liberdade conferidora do direito à palavra quando esta choque, ofenda e perturbe? De uma presunção que pode ser ilidida apenas quando, nem discussão, nem pensamento no espaço público sejam servidos com aquela palavra e com os termos do seu proferimento.

Proponho, por isso, cara leitora e caro leitor, que a palavra se não refreie, o traço se não interrompa e a voz se não abafe e que o pensamento flua. Principalmente quando este falte e todos careçam da luz que apenas por via dele se pode alcançar. Principalmente, porque esse é sempre o caso, em tempos de cólera.

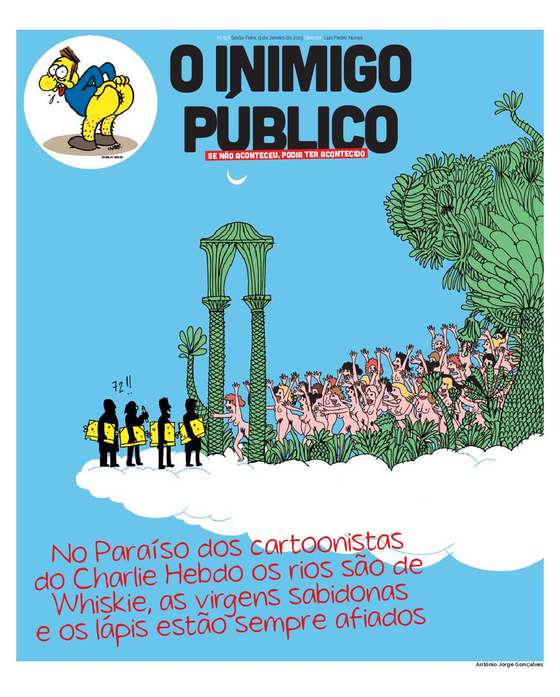

E convido-o a que deixemos essa mensagem ao Pheidippides dos nossos dias que, como aquele da Maratona, correrá incansável, desta feita à boleia de um wormhole interstellar, através do espaço e do tempo, para a levar à posteridade. Na mão levará, na imagem do cartoonista António Jorge Gonçalves (Inimigo Público de 9/01/2015), um lápis… sempre afiado.

Assistente da Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Investigador do Católica Research Centre for the Future of Law