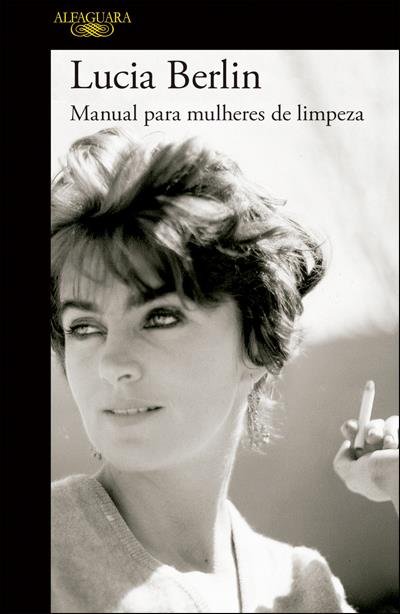

Título: Manual para Mulheres de Limpeza

Autora: Lucia Berlin

Editora: Alfaguara

Tradução: Rita Canas Mendes

Páginas: 528

É com alguma irritação e até indignação que encaramos frases como “Lucia Berlin pode ser a melhor escritora de sempre”, impressa a negrito na contracapa da edição portuguesa de Manual para Mulheres de Limpeza. Primeiro porque, antes de lermos o livro, é uma expressão que demove qualquer leitor sério, precisamente por ser vazia de significado; depois, terminada a leitura do livro, pela banalidade e insuficiência da afirmação para aquilo que acabámos de testemunhar. Tal como se revelam aquém as tentativas que Lydia Davis e Stephen Emerson (autores do prefácio e da introdução, respectivamente) fazem para qualificar a escrita de Lucia Berlin: há adjectivações como “colorida”, “eléctrica”, “vibrante”, “com batida” que causam mais um sentimento de repúdio do que um acenar de concordância e reconhecimento. Do que vem antes e depois dos contos, a informação mais relevante é acerca do modo como se pronuncia o nome da autora: “Lu-ssí-a”, à maneira latino-americana e não com pronúncia anglo-saxónica ou italiana – no som desta palavra e no que ele invoca está contida grande parte da qualificação justa e suficiente para a escrita de Berlin.

Compreende-se, porém, que o entusiasmo que a escrita de Berlin causa origine tais expletivas; durante e após a leitura, se obrigados a falar sobre o que lemos, surgem apenas apreciações desbragadamente elogiosas, sem reservas ou reticências em relação à qualidade dos contos aqui reunidos. Percebemos então a posição de Lydia Davis e de Stephen Emerson e a sua escolha de adjectivos – mesmo tratando-se de contos não há, quando chegamos ao final de um e vendo já o início de outro, a vontade de parar e pensar no que se leu; somos impelidos a prosseguir, viciados que ficamos no ritmo das histórias. O vício resulta de um tom que está explicitado naquela enunciação de “Lu-ssí-a”; resulta de uma técnica irrepreensível que nos surpreende tanto pelas inflexões repentinas quanto pela subtileza: nas duas instâncias não temos dúvidas de que Berlin está em controlo daquilo que faz.

Virtuosismos

Esta capacidade técnica é desde logo manifestada no primeiro conto: “A lavandaria self-service do Angel” começa no presente, com a descrição do encontro entre a narradora e um índio na dita lavandaria, em Albuquerque, Novo México, para no parágrafo seguinte introduzir a reminiscência de uma situação passada com uma Sra. Armitage, na lavandaria San Juan em Nova Iorque. O que se segue é a alternância entre estes dois tempos e lugares e as duas situações, sem marcas de transição: por vezes só a meio de um parágrafo é que percebemos que está a ser descrito algo que se passou na lavandaria San Juan, e não na lavandaria do Angel; percebemos também que Berlin atingiu uma perícia rara na escrita, quer pela estrutura deste conto, quer pelas descrições que, na sua economia, conseguem traçar imediatamente ambientes e personalidades:

Lojas de cereais a granel e motéis para amantes e bêbados, e velhas com cabelo pintado com hena que tratam da sua roupa na lavandaria do Angel. Noivas chicanas adolescentes vão à lavandaria do Angel. Toalhas, camisas de noite cor-de-rosa curtas, cuecas biquíni que dizem «Thursday». Os seus maridos usam fatos-macaco azuis com os nomes bordados nos bolsos. Gosto de esperar e de ver os nomes a aparecerem no reflexo do vidro reflexo das máquinas de secar. «Tina», «Corky», «Junior». (pp. 37-38)

Em poucas linhas, através de frases curtas e directas que progridem para a particularização, ficamos a conhecer o tipo de sítio onde estamos e também o tipo de pessoa que está a falar connosco: alguém atento a todos os pormenores do que a rodeia e que sabe a importância desses pormenores para caracterizar um lugar, uma pessoa e uma vida.

Em “Tremoceiros-azuis”, Berlin declara directamente a um professor de filosofia, cujo último livro acabou de traduzir, e que se entusiasma a falar com ela sobre Heidegger, Wittgenstein, Derrida e Chomsky:

Lamento. Sou poeta. Trabalho com o específico. Fico à deriva com o abstracto. Não tenho, pura e simplesmente, a bagagem necessária para debater isto contigo” (p. 276)

E é com o específico, o particular, que nos deparamos em cada conto e em cada descrição concreta, precisa, detalhada. A afirmação dirigida ao professor de filosofia é uma declaração da autora acerca daquilo que faz na sua escrita; tal como todos os contos são Berlin a falar da sua vida, quer ela se chame Maria, Carlotta, Loretta, Dottie, Adele, quer os seus filhos se chamem Nick ou Ben, ou o seu marido ou amante seja Jesse, Rex ou Mel. É sempre a voz e o carácter de Berlin, os sítios onde viveu, as pessoas que conhece, as situações por que passou, que compõem as histórias; mas a sua única preocupação é com a estrutura, a técnica, não com ser fiel à realidade – esse é um erro que Berlin não comete. Sabemos isso não por confrontarmos os contos com detalhes biográficos e aí encontrarmos discrepâncias, mas precisamente pela forma como cada conto é construído, com todos os elementos que o constituem a servirem o propósito de contar uma história – a vida nunca pode corresponder a esse tipo de ordenação.

É certo que Berlin nos está sempre a dizer como escreve, mas em “Ponto de vista” consegue ser ainda mais clara. Aqui, a narradora está a escrever uma história sobre uma mulher chamada Henrietta e explica como quer que esta história seja, como acha que uma história deve ser, e os obstáculos com que se depara:

«Aquilo que espero fazer é, recorrendo ao pormenor intricado, tornar esta mulher tão credível que é impossível não sentirmos pena dela.» (p. 96)

«A maioria dos escritores usam adereços e cenários das suas próprias vidas.» (p. 96)

«Estou a ter dificuldade em escrever sobre o domingo. Em captar o sentimento arrastado e vazio dos domingos. Não há carteiro nem corta-relvas ao longe, o desespero.» (p. 98)

Note-se como, neste último passo, Berlin declara a dificuldade e resolve-a na última frase. Se esta estrutura poderia passar por um exercício banal roçando o meta-textual, aqui torna-se num exemplo de mestria, pelo modo como ao longo do conto Berlin alterna entre a primeira e a terceira pessoa, entre o que relata sobre ela enquanto escritora e o que conta de Henrietta enquanto personagem, para no final realizar a inflexão crucial para a primeira pessoa e com isso provocar no leitor o impacto pretendido desde o início do conto.

Do humor

A violência das situações descritas na maioria dos contos, de natureza física e emocional, é contrabalançada pelo humor que Berlin introduz no relato desses acontecimentos. Não há como não rirmos alto quando, após termos assistido detalhadamente à extracção a sangue frio de cada dente da boca do avô de Berlin, pela própria Berlin, ainda criança, em “Dr. H. A. Moynihan”, nos deparamos com este cenário:

Eu queria saquetas de chá, ele dizia às pessoas que as mordessem para travar a hemorragia. (…) O toalhete que tinha na boca estava de um carmim ensopado. Atirei-o para o chão, enfiei-lhe um punhado de sacos de chá na boca e fechei-lhe os maxilares com força. Gritei. Sem quaisquer dentes, a sua cara era como uma caveira, ossos brancos por cima da garganta vivamente ensanguentada. Monstro assustador, um bule de chá de carne e osso, com etiquetas Lipton amarelas e pretas penduradas como bandeirinhas num corso. (p. 50)

E mais à frente, em “Estrelas e santos”:

«É claro que, por essa altura, já tinha decidido que me tornaria freira, porque elas nunca pareciam nervosas, mas, sobretudo, devido aos hábitos pretos e às toucas brancas, aquelas armações para a cabeça que pareciam gigantescas flores-de-lis engomadas. Aposto que a Igreja Católica perdeu muitas candidatas a freiras quando estas começaram a vestir-se de forma banal» (p. 57)

O humor não surge em Berlin como instrumento de auto-ironia, ou auto-complacência; não é um esforço para mitigar os eventos atrozes e dolorosos, a sensação de perturbação e solidão – é um sintoma do modo como Berlin observa as pessoas, os lugares e as situações. Apesar do carácter sombrio de alguns contos, apesar mesmo de Berlin confessar, no final de “Mã”, que não tem misericórdia alguma pela mãe já falecida, não há qualquer resquício de ressentimento nas histórias. Nascimentos, mortes, abortos, violações, traições, alcoolismo, abandono, reencontros, faz tudo parte de uma vida que é sempre vista e vivida afirmativamente, em tudo aquilo que a compõe. Em «Parva por chorar», Carlotta almoça com Basil no dia de aniversário dela. Estão ambos nos seus cinquenta anos. Ele é apaixonado por ela desde a adolescência, mas foi preterido em favor de outro rapaz, e não é difícil perceber porquê:

«Tu e a Hilda fazem praia?», perguntei.

«Como é que conseguíamos, depois da costa do Chile? Não, há cada torrente de americanos. Acho a costa pacífica do México aborrecida.»

«Basil, como é possível achares um oceano aborrecido?»

«O que é aborrecido para ti?»

«Nada, na verdade. Nunca me senti aborrecida.» (pp. 317-318)

Nem ela, nem nós, quando lemos estas histórias. Mas é mais do que não sentirmos aborrecimento: é sentirmo-nos a viver com ela da maneira como ela vive, chegando até a desejar estar numa prisão no meio do deserto de Albuquerque, pela forma como isso é descrito. Afirmar isto, admita-se, não está longe de classificar a sua escrita de “colorida” ou “vibrante”; a dificuldade de falar de Lucia Berlin reside precisamente em percebermos que a escrita é tecnicamente perfeita e que causa uma impressão inabalável ao nível de uma experiência: a tentativa de dar conta dessa experiência resultará sempre insatisfatória.

Ser comparada a escritores como Raymond Carver ou Tchékhov é um elogio e sinal do talento de Berlin, mas ela é única e, em alguns momentos, superior a qualquer um deles. Mais do que qualificá-la como a melhor escritora de sempre, o que importa dizer é que ela foi uma escritora: qualificar uma das coisas que se fez numa vida com esta designação não é apenas um elogio mais do que suficiente, é a atribuição de uma virtude.