Londres é interessante, como sempre, neste quase Outono de 2016, sem chuva, temperaturas amenas. Até por que o pano de fundo do Brexit revela um halo de optimismo. Além do animador comportamento da economia que supera todas as expectativas, um exemplo apenas: a Apple anunciou que decidiu expandir as suas actividades na capital britânica e investir cerca de €400 milhões num ambicioso projecto imobiliário na antiga central eléctrica de Battersea, uma zona desertificada há mais de 50 anos. Um sinal, entre muitos…, e uma interrogante: “quo vadis, Europa?”

Enquanto isso, a estabilidade política do país aparenta estar garantida noutras frentes, pois não só as expectativas independentistas da Escócia estão em sono quase profundo, como o Partido Conservador vê o horizonte de permanência no poder estender-se a perder de vista. Não admira, pois a radicalização à esquerda do Partido Trabalhista liderado por um trotskista disfarçado (?), de seu nome Jeremy Corbyn, conduziu a profundas divisões no partido, e ao desafecto de um número muito significativo de votantes que tudo indica irão parar ao UKIP ou aos Liberais, retirando quaisquer possibilidades de vitória eleitoral trabalhista por muitos anos.

Indiferente a todos esses sucessos e fracassos, as ruas de Londres borbulham de dinamismo na sua fusão de raças e culturas; não há pub, café, restaurante que ao fim da tarde e à noite não esteja repleto; a City lidera, sem parecer soluçar, o mundo financeiro global; o West End e o mundo do espectáculo apresentam uma oferta só comparável com a de New York; New Bond Street e Knightsbridge explodem num vórtice do consumismo de hiper luxo povoado de gentes afluentes vindas de todos os cantos do mundo; na Tate Modern, na Royal Academy, e em infindáveis outros locais, a oferta cultural responde com grandeza a uma procura esmagadora.

Por isso, um apontamento dessa riqueza que está em oferta nesta rentrée de Outono, pode merecer interesse.

“Norma”, na Royal Opera House

A portentosa “Norma”, de Bellini, na Royal Opera House/Covent Garden, tem, no papel de Pollione, a interpretação excepcional de Joseph Calleja (cancelou uma récita na Gulbenkian na época passada…), secundado por Sonia Yoncheva como Norma, e a vibrante orquestra da casa dirigida pelo consagrado Antonio Pappano.

O elemento escândalo não falta. A encenção é absurda, da autoria do homem do La Fura del Baus, um catalão, que produz um exercício estético de beleza indiscutível, mas perverso e enlouquecido pelo espírito anárquico que é próprio daquele grupo, aqui materializado numa ridicularização gratuita da Cruz de Cristo e dos ritos Católicos, numa ópera cujo libretto não tem qualquer conotação religiosa, e em que a sacerdotisa (Norma) é uma druida! As centenas de Crucifixos flutuando em torno das cenas que se sucedem ao longo das duas horas e quarenta do espectáculo, o altar, os paramentos, tudo é de tal forma desajustado ao libretto que a blasfémia subliminar acaba por se revelar ridícula, esvaindo-se a belíssima estética numa triste banalidade.

E, para o tremendismo ser ainda mais escandaloso e atrair mais controvérsia (e público), a produção transforma as forças da Gália ocupada pelas forças de Roma numa espécie de seita paramilitar de cariz nazi/fascista (fardas à feição), o que engole a beleza e o dramatismo da verdadeira história de traição e paixão desenvolvida no libretto de “Norma”. Não há dúvida que a receita resultou: Covent Garden a arrebentar pelas costuras, com um público mais pinoca do que o habitual, um desfile de conhecedores esclarecidos, bem apessoados, e com infindáveis aplausos reconhecedores.

“No Man´s Land”, no Wyndham’s Theatre

Da solenidade intensa da ópera, passe-se ao melhor que o teatro pode oferecer. “No Man´s Land”, no Wyndham’s Theatre, com Ian McKellen (Lord of the Rings, entre mais de 50 filmes e dezenas e aclamadas peças de teatro) e Patrick Stewart (com palmarés semelhante, e filmes como Star Trek e X Men), actores que aparecem agora em séries de TV de grande êxito, e partilham importantes prémios, é o hit do momento. Interpretam uma peça típica do Harold Pinter, em encenação reinventada em 2013 para a Broadway que, finalmente, com enorme e justificada expectativa, acaba de chegar ao West End de Londres.

Com independência dos dois outros actores secundários, a roçar o medíocre, o público aplaude sem fim, empolgado, e a crítica consagra os dois “monstros”. Interpretam dois velhos senhores, enigmáticos, de recorte sexual ambíguo, com carreiras como escritores/poetas, que se encontram na mansão de um deles, e transformam as suas experiências num sinistro diálogo/jogo de poder, com imparável consumo de whisky, lapsos de memória e confusões pré-demência próprias da senilidade.

É uma história de decadência em tom de comédia, em que as longas tiradas de Ian McKellen conferem substancial vigor ao admirável texto de Pinter, numa peça com muitos cultores cuja paixão os leva a memorizar os diálogos, e a vão rever aos teatros vezes sem fim… Mas a verdade é que, além da atração exercida por Pinter, a fama de Ian McKellen e Patrick Stewart é tal, que o cartaz sold out vai permanecer até ao fim. E o público de todas as idades, inquieto e barulhento, emprestava ao Wyndham’s um ambiente vibrante, antes do espectáculo e durante o intervalo. No final, de pé, o aplauso foi enlouquecido.

Natalia Osipova, no Sadlers Wells

Na dança, Londres exibia nesta última semana de Setembro na deprimente sala do Sadlers Wells três peças contemporâneas, com a prima ballerina, essa diva russa de seu nome Natalia Osipova, dançarina principal do The Royal Ballet. Duas das peças brilham no firmamento. Qutb, era o título da segunda, intrigante, com música eletrónica Sufi folk.

A exuberância, o poder físico e a acutilância da interpretação de Osipova com mais dois talentosos bailarinos, James O’Hara e Jason Kittelberger, sublinharam o êxito. Na terceira peça, Osipova e Polunin encerraram as duas horas deste soberbo espectáculo com um rigor e uma leveza etéreas. O público, “alternativo”, com indumentárias surpreendentemente conservadoras, e algumas crianças, certamente futuros bailarinos e bailarinas, aplaudiu generosamente, mas não se excedeu no reconhecimento. Os cinco belos ramos de flores oferecidos no fim, ficaram esquecidos no proscénio pelos bailarinos, talvez descontentes por se terem visto menos reconhecidos do que julgavam merecer.

Decepção e encanto na Tate Modern

A nova ala do Tate Modern, denominada The Switch, é uma decepção maiúscula, e tem sido objecto de críticas arrasadoras. A arquitectura nada tem de inovador, a luminosidade deixa a desejar, os elevadores funcionam mal, os vizinhos queixam-se pois a construção invade e devassa os apartamentos fronteiros adquiridos por milhões.

Mas na “antiga” Tate Modern decorre uma imperdível exposição da Georgia O’Keefe, um ícon fundacional da pintura dos EUA do séc XX. Esta coleção, reunida 100 anos após a sua primeira exposição de 1916, enfatiza o pioneirismo da artista mais proeminente da geração avant-garde que cresceu em redor do fotógrafo e galerista Alfred Stiglitz, com quem aliás se veio a casar. Comentários da pintora tais como “gostaria que vissem o que eu vejo”, ou “neste quadro transformei o que vi em algo que não vi”, permitem ao visitante entrar nesse complexo universo interior dos grandes pintores, escritores, compositores, e outros grandes vultos do gabarito de O’Keefe, o universo da genialidade expressa nas suas obras, que o homem comum só tem acesso ao ver, ler, ouvir, as expressões artísticas desses génios.

Na Royal Academy é indispensável neste Outono visitar o Expressionismo Abstracto no seu melhor, com peças do Mark Rothko, Willem de Kooning e Jackson Pollock, entre outros. São obras geniais que retratam os universos sombrios dos grandes artistas, sombras emergentes da primeira metade do século XX, com as duas guerras, a Grande Depressão de 29, a devastação das bombas atómicas, a guerra civil de Espanha, e a subsequente guerra fria. A linguagem pictórica é muito deprimente, e em muitos casos, escorre dos seus criadores uma forma contundente de desespero, que em alguns casos levou efectivamente ao suicídio.

Fui reencontrar nesta exposição uma série de obras primas de Rohtko, pintor que sempre tive dificuldade em penetrar. Há uns doze anos enfrentei esses mesmos escolhos no Museu Whitney, em NY, onde se exibiam algumas das peças agora exibidas na Royal Academy. Graças à escalpelização do complexo personagem que representa este pintor, vejo agora estas dificuldades, não ultrapassadas, mas sim muito amenizadas, graças a um texto de Marcello Duarte Mathias no seu melhor livro, “A Memória dos Outros”, em que disseca Mark Rohtko de forma magistral.

Também na Royal Academy exibem-se 82 retratos de David Hockney, um must para quem, como eu, tem infinita admiração pelo pintor. Todos os quadros são da mesma dimensão, cada um executado em três dias, a partir do verão de 2013, sem nada cobrar aos retratados. A cadeira em que se sentam é sempre a mesma, as posições são aquelas em que o retratado se sentia mais confortável. A aparente banalidade das expressões, em vez de trivializar as obras, conferem-lhes uma humanidade realista, e espelha de forma admirável o carácter contemporâneo de cada um dos personagens retratados.

Uma jovem elite portuguesa

Cruzarmo-nos em Londres com a jovem elite da intelligentsia portuguesa lá residente é muito relevante. A desesperança que há alguns anos atravessamos em Portugal tem feito com que muitos talentosos e prometedores jovens vão ter com o futuro a outras longínquas paragens, como a capital britânica.

Para quem os visita, os conhece, e tem o privilégio de se aperceber da espessura profissional e ética que estão a construir em significativas carreiras em que já ocupam posições de liderança e de enorme responsabilidade na banca, no sector IT, na investigação, etc. , a sensação de futuro estruturado é poderosa. A leitura dessas experiências faz criar a certeza de que se está a capitalizar um brain power que irá regressar a Portugal para repor a esperança. É um brilhante reverso de medalha. Que, no dia-a-dia febril, pouco ou nenhum tempo têm para desfrutar de um digest de cultura como o conseguido nestes dias por quem escreve estas linhas, um mero espectador.

Estes são os novos conquistadores/descobridores, que de espectador nada têm. São os genuínos actores, os que na verdade estão a criar verdadeira cultura de que Portugal, mais cedo ou mais tarde, muito irá beneficiar.

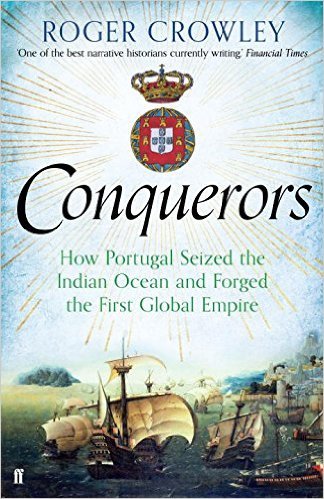

E têm a satisfação de ver, em grande evidência, não só numa das livrarias mais icónicas do mundo, a Hatchards, em Picadilly, como também nas centenas de Waterstones em todo o Reino Unido, e em todas as outras livrarias do país, o livro de Roger Crowley “Conquerors: How Portugal Forged the First Global Empire” (“Conquistadores”, já editado em língua portuguesa pela Editorial Presença).

Trata-se de um best seller objecto de críticas encomiásticas que preenchem páginas inteiras dos principais jornais britânicos, obra que coloca o rigor histórico da epopeia portuguesa nas bocas do mundo, e permite aos novos “Conquerors”, agora sem caravelas, mas nos corredores do poder global da finança, do mundo digital, da robótica, da gestão e da investigação, sentirem-se na pele dos heróis de Crowley.

Outubro de 2016