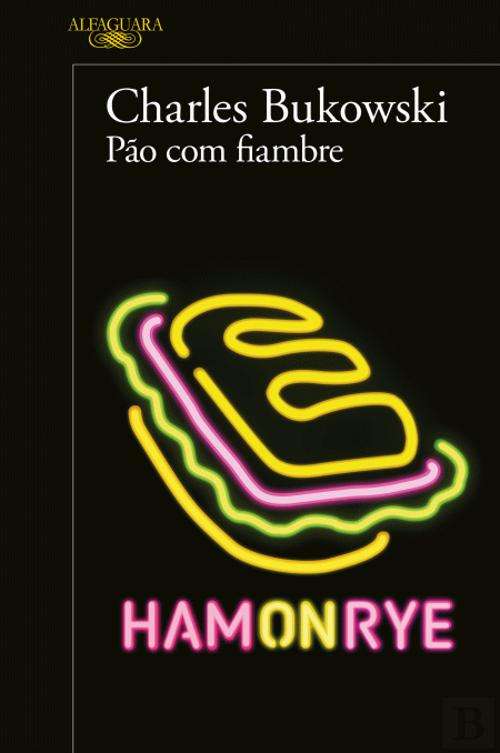

Título: “Pão com Fiambre”

Autor: Charles Bukowski

Editora: Alfaguara

Preço: 17,91€

Numa das entrevistas que compõem o documentário “The Bukowski Tapes” (1987), o autor afirma sem rodeios:

“Eu não gosto de pessoas. Só gosto de mim. Deve haver qualquer coisa errada nisto. Não sei o que é, mas não o vou tentar curar. Tudo o que quero é ser aquilo que sou”.

Esta ideia, repetida ad nauseam por Bukowski nos seus romances, contos e entrevistas, pode ajudar a perceber por que é que a prosa de Bukowski é na maioria das vezes estilística e intelectualmente tão pobre. O romance autobiográfico Pão Com Fiambre (“Ham on Rye”, 1982) não se apresenta como uma excepção a esta regra. Tirando um ou dois momentos prometedores, como aquele em que a transparência da roupa interior da professora Gradis se confunde com o discurso desta sobre a reinvenção da língua inglesa através de um uso da língua que se distingue pela sua clareza cristalina, o leitor é massacrado pelas banalidades intelectuais características do pensamento bukowskiano sempre embrulhadas naquele tom que se faz passar por despretensioso, mas que, quando escutado com atenção, se nota que é profundamente condescendente. Não fosse isto suficientemente sofrível, o leitor ainda tem de se deparar com incongruências narrativas que envergonhariam qualquer aspirante a romancista.

Pão com Fiambre é um daqueles romances a que se convencionou chamar um coming-of-age novel, ou seja, um romance que apresenta uma narrativa que se desenvolve num período temporal relativamente marcado, algures entre as primeiras memórias infantis e a chegada à maturidade, e que difere do bildungsroman precisamente por não destacar a importância do processo de aprendizagem nas alterações psicológicas ocorridas no carácter do protagonista. Sendo este romance de cariz autobiográfico, esse período relata a vida do alter-ego de Bukowski, Henry Chinaski, desde a primeira memória, aos dois anos de idade (1922), até ao dia em que os japoneses atacaram Pearl Harbour (1941).

Não admira, assim, que sejam dedicadas muitas páginas àquilo a que se poderia chamar as “primeiras experiências”. O narrador-protagonista revela-nos, de um modo retrospectivo, as impressões do seu primeiro encontro com outras crianças, as suas primeiras intuições sobre justiça social, a primeira vez que leva uma tareia do seu pai, a primeira vez que se masturba, a primeira vez que sente a efémera glória literária, a primeira vez que se embebeda, a sua primeira luta, etc.

Neste aspecto, talvez devido à sua falta de pudor e ao facto de a simplicidade da sua sintaxe fazer recordar um estilo mais infantil de contar histórias, Bukowski chega por vezes a ser interessante, mas assim que se esgota a narração daquela época em que, para qualquer indivíduo, tudo é novo debaixo do Sol, o autor acaba por cair na sua tendência para a repetição dos mesmos ideais solipsistas e daquelas fórmulas que, sendo já de si imitações nada inovadoras de certos autores do início do século XX, se tornaram ainda mais fatigantes devido ao largo número de epígonos que a prosa de Bukowski gerou nas últimas décadas.

Refiro-me à constante expressão de uma imagética abjeccionista como símbolo da extravagância de um carácter que se deseja singularíssimo e que, no romance, se pode encontrar em passos como “A primeira criança da minha idade que conheci foi no jardim-de-infância. Eram todos muito estranhos, riam, falavam e pareciam felizes. Não gostava deles. Estava sempre a sentir-me mal, à beira do vómito, e o ar era estranhamente adocicado” (p. 30) ou “Eu era apenas um monte de merda de 50 cêntimos a boiar no mar verde da vida” (p. 217). Fica-se, por vezes, com a sensação de que uma parte significativa da obra de Bukowski é uma regurgitação perpétua daquele famoso verso de Pedro Oom que se tornou a divisa do Abjeccionismo português: “que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós seres abjectos?”.

No exemplo do jardim-de-infância, é exposta a precocidade daquele sentimento a que Bukowski dá voz no passo já citado da entrevista. Segundo o autor, não foi difícil perceber que havia algo de errado consigo, que estava destinado a ser um marginal “um assassino, um ladrão de bancos, um santo, um violador, um monge, um eremita” (p. 353). Repare-se, contudo, que, nesse mesmo exemplo, a estranheza que os outros lhe suscitam é indissociável do asco que estes lhe provocam. Esse asco é associado ao riso e à felicidade dos outros, assim como ao “ar adocicado” que os envolve.

O que afasta Bukowski do resto do mundo é, então, a desadequação entre aquilo que os outros descrevem positivamente como virtudes ou valores e as más sensações que essas virtudes e esses valores lhe provocam: “Eu gostava de ser mau. Quando tentava ser bonzinho, ficava maldisposto” (p. 116). A desadequação entre Chinaski e o suposto lado certo da vida é, aliás, apresentada logo nos primeiros parágrafos:

“A colher estava dobrada de maneira a pegar nela com a minha mão direita quando queria comer. Se lhe pegasse com a mão esquerda, a colher afastava-se da boca. Queria pegar na colher com a mão esquerda” (p. 9).

A desadequação que o impele a afastar-se sempre dos outros é descrita como tendo uma natureza visceral e pulsional, na medida em que Chinaski, para usar um adjectivo actualmente em voga, é ‘intolerante’ à normatividade da sociedade, não conseguindo controlar a sensação de nojo que esta lhe desperta.

Esta desadequação é evidente na manifestação do maniqueísmo rudimentar que comanda o pensamento de Bukowski (que já foi referido aqui por João Pedro Vala a propósito de “A Sul de Nenhum Norte”) e que neste romance se encontra patente sobretudo na dicotomia “gosto/não gosto” usada abundantemente para descrever a interacção de Chinasky com tudo o que o rodeia: “A malta chamava-lhe Baldy. O seu verdadeiro nome era Eli LaCrosse. Eu gostava do nome, mas não gostava dele” (p. 117) ou no diálogo que estabelece com um ‘amigo’ sobre o serviço militar:

“- Consegui. Há lá tipos malucos. Há porrada quase todas as noites. Ninguém a interrompe. Quase se matam uns aos outros.

– Gosto disso.

– Porque é que não te alistas?

– Não gosto de me levantar cedo de manhã e não gosto de receber ordens.” (331)

Chega-se a ter amiúde a sensação de que Bukowski classifica o universo com o auxílio de dois botões, o do “gosto” e o do “não gosto”, sendo que neste último se lê, não raramente, “odeio”. Nos seus textos, como nas suas entrevistas, tudo é reduzido a dois termos opostos, descritos como o “lado certo” e o “lado errado”, ou, em dias em que o autor parece ceder um pouco à modéstia, como “o lado menos errado” e o “lado mais errado”, colocando-se Bukowski invariavelmente do “lado certo/menos errado” das coisas, uma vez que descreve sempre o lado oposto ao seu como o lado da falsidade, aquele que levará a um beco sem saída todos aqueles que seguem as normas instaladas e perpetuadas pela cobardia inerente a qualquer sociedade civil.

A constatação desta abordagem maniqueísta do mundo permite perceber melhor não só o solipsismo de Bukowski, mas outros aspectos da sua obra, entre os quais a famosa misoginia do autor. Em Pão Com Fiambre, esta misoginia aparece muito pouco diferenciada de outros fenómenos de aversão àquilo que é alheio a Chinaski. Entre outros passos que poderiam aqui servir como exemplares, menciono aquele em que o narrador diz que lhe parecia que as raparigas “pertenciam à parte errada das coisas” (p. 156) porque levavam as coisas a sério. De acordo com a sua mundividência, as raparigas pertencem a uma classe que não difere, para Bukowski, da respeitosa e ambiciosa classe média americana, dos “estúpidos ainda mais estúpidos” que acreditam na religião (p. 178) ou dos autores que “publicam coisas à século XIX, pesadas, elaboradas, pretensiosas” (p. 332), entre tantos outros grupos que são vítimas de repreensões por terem comportamentos tribais, isto é, comportamentos minimamente gregários.

Para Bukowski, tudo o que lhe é naturalmente estrangeiro é atirado para o outro lado do muro porque quando confrontado com isso ou fica “uma dor de cabeça” ou “adormece” (p. 332). Uma vez mais, o autor parece não conseguir suportar as consequências físicas que determinadas coisas lhe provocam. Não deixa de ser motivo de espanto que um homem que se gabava ostensivamente da sua capacidade para suportar a violência física exiba a toda a hora uma fragilidade exagerada perante tudo o que lhe provoca efeitos físicos que não lhe agradam. A coragem que Bukowski diz faltar àqueles que não são loucos ou bêbados (o culto destas figuras não é alheio ao facto de Bukowski se considerar membro destas irmandades) para mandar às urtigas o que é civilizacional, e que, na sua opinião, é prejudicial à fruição da vida, parece faltar-lhe para enfrentar todas aquelas urtigas urdidas naturalmente pelo espírito humano que de forma imediata e espontânea não lhe agradam.

Entre estas parece estar a capacidade que o homem tem de se analisar a si mesmo. Quando na entrevista Bukowski afirma que sempre sentiu que havia qualquer coisa de errado consigo, acrescenta:

“Não sei o que é, mas não o vou tentar curar. Tudo o que quero é ser aquilo que sou”.

O que esta confissão mostra é que, para Bukowski, não existe nenhuma diferença entre perceber o que se é e curar o que se é, pois é óbvio que o autor compreende a reflexão, sobretudo aquela de cariz introspectivo, como uma espécie de método terapêutico que o transformará, inevitavelmente, noutra coisa, curando-o. Ora, este receio parece um pouco descabido, pois nem os mais acérrimos defensores das virtudes da introspecção enquanto método terapêutico consideram que todo o esforço introspectivo transforma instantaneamente o homem naquilo que ele naturalmente não é. Note-se também que aquilo que origina o medo que Bukowski tem de encontrar uma cura, isto é, de reflectir sobre si mesmo, não é o medo de se transformar numa coisa que desconhece, mas sim o de se transformar numa coisa de que não gosta. Fica bem explícita a verdade que existe nas palavras “só gosto de mim”.

O grande amor que Bukowski sente por si próprio parece ser, então, aquilo que está na génese do medo de se curar, ou seja, de reflectir sobre si mesmo e sobre aquilo que está à sua volta. O resultado ulterior desse grande amor-próprio é a sua visão maniqueísta da vida, repleta de descrições simplistas daquilo que difere de Bukowski ou daquilo que Bukowski julga ser. Tudo é, pois, sacrificado a esta paixão ridícula que o autor tem por si próprio e nem o seu estilo literário se salva desta hecatombe exagerada.

A intenção de “dizer as coisas de forma clara e sem artimanhas” (p. 194) explica as frases curtas caracterizadas por uma sintaxe simples com que Bukowski constrói os seus textos. Este estilo directo ergue-se contra o estilo artificioso não só porque Bukowski prefere um ao outro em termos meramente estéticos, mas porque, uma vez mais seguindo uma concepção maniqueísta do mundo, considera que o primeiro é o único onde é possível expressar-se sinceramente, e o segundo como o veículo da hipocrisia, o lugar das “mentiras bonitas”. Trabalhar a prosa, para Bukowski, é reflectir sobre o que naturalmente lhe surgiu; nos termos do autor, é curar-se e transformar-se noutra coisa e, como já se viu, essa coisa, por não ser ele mesmo, não lhe irá agradar.

Em Pão com Fiambre, esta recusa de reflectir sobre o texto gera incoerências narrativas inadmissíveis. Reforçando uma vez mais a sua figura de proscrito e de homem maldito, o autor, recorrendo ao cliché, diz: “como algumas pessoas tinham dito que eu era feio, preferi sempre a sombra ao sol, a noite ao dia” (p. 117). Finda a leitura do romance, fica-se um pouco desconcertado por quase não se dar com este lado sombrio e noctívago de Chinaski e com a sua preferência pelas trevas, mas fica-se sobretudo pasmado quando se percebe que Bukowski descreve uma boa parte daqueles raros momentos que lhe despertaram sensações agradáveis como momentos radiosos em que o sol tem uma presença decisiva.

A luz solar agrada-lhe quando é bebé, quando trespassa as batatas fritas que come na escola, quando brilha na seda da saia justa da professora Gradis e nos vestidos das raparigas, quando ilumina o seu glorioso sprint em direcção à praia, etc. Esta suposta preferência pela sombra torna-se ainda menos digna de crédito quando se lê a descrição das tareias que o pai lhe dava, onde é dito que o pai “era a escuridão que tapava o sol” (p. 46) ou que “até o sol pertencia ao meu pai, que eu não tinha direito a ele pois iluminava a casa do meu pai” (p. 47), ou quando se lê a descrição da tareia em que Chinaski se consegue superiorizar finalmente à violência do pai:

“A dor ainda continuava, mas o medo dela tinha desaparecido. A correia estalou outra vez. A divisão já não estava desfocada. Conseguia ver tudo com nitidez.” (p. 154).

Depois disto, poder-se-ia pedir a Bukowski o que Petrónio pede ao imperador Nero em Quo Vadis: “Assassina os teus súbditos se quiseres, mas, peço-te no meu último suspiro, não assassines a arte!”