Foi preciso passarem 20 anos sobre a estreia, no canal HBO, de “O Sexo e a Cidade”, para que um dos seus mitos fosse abalado: a amizade acima de qualquer contrariedade que unia a quatro amigas da série. Amizade que nós, seus cultores, tratamos logo de transferir para a vida real das actrizes, que nunca deixamos de ver como Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda. A zanga, com direito a trocas de insultos nas redes sociais, entre Kim Catrall e Sarah Jessica Parker, deixa à vista duas coisas sobre o poder desta série: 20 anos depois da estreia e mais de 10 sobre o seu final, elas ainda mobilizam reacções apaixonadas e a sua influencia não desapareceu, pelo contrário, parece estender-se continuamente às novas gerações.

Não obstante o sucesso da “A Guerra dos Tronos”, “True Blood” ou “Stranger Things”, as seis temporadas de “O Sexo e a Cidade” continuam na rota das raparigas e rapazes, provavelmente a fazer a vezes de uma educação sexual que a escola e as famílias não fazem. Talvez porque, como diz a guionista e romancista portuguesa, Patrícia Müller: “Com ‘O Sexo e a Cidade’ nasceu uma nova liberdade de ser mulher. Ainda que de forma embrionária estava ali a um novo poder feminino que o século XXI tem vindo a confirmar”.

Sarah Jessica Parker diz que desentendimento com Kim Cattrall “foi completamente fabricado”

No Instagram, a hastag #sexandthecity tem neste momento 844 746 referências, que na sua maioria são imagens da série com uma ou duas frases das personagens em jeito de citação. E se a mais citada por causa das suas elocubrações sobre moda é Carrie, a campeã das citações é mesmo Samantha Jones a representar o poder e a emancipação feminina relativamente à sexualidade e às ligações amorosas. Ou seja, os diálogos vertiginosos, sarcásticos, impregnados de referências à cultura nova iorquina, por vezes amargos, por vezes hilariantes, escritos por Darren Star, Michael Patrick King e Candice Bushnell (autora do livro homónimo que deu origem à série), continuam actuais, perspicazes e, sobretudo, risíveis. Eles não só sobreviveram exemplarmente à passagem do tempo como se tornaram ainda mais certeiros.

Cena do genérico onde Sarah Jessica Parker vestida de tutu branco leva um banho de água e lama ao contrário da sua imagem estilizada que passa no autocarro

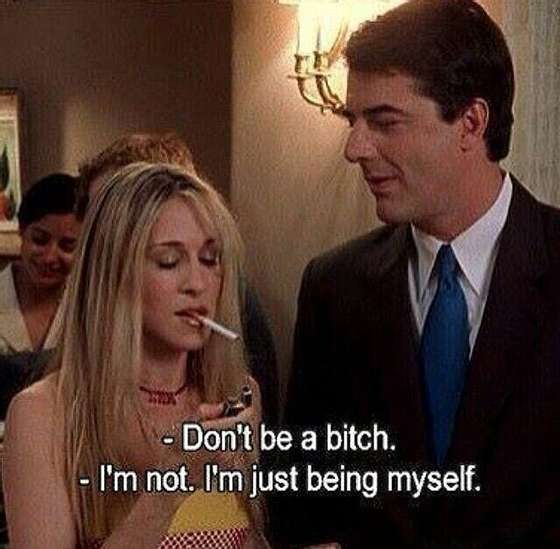

Na verdade “O Sexo e a Cidade” começou como uma crónica de Candice Bushnell na revista The New Yorker Observer. Como ela conta numa entrevista ao The Guardian, “nos anos 90 as mulheres solteiras com mais de 30 anos a viverem sozinhas numa grande cidade eram uma multidão invisível. O estigma de chegar aos 30 sem marido e filhos ainda existia, embora na realidade a vida dessas pessoas estivesse longe de ser o pesadelo que se imaginava”. Bushnell começou, tal como Carrie Bradshaw, a escrever estas crónicas sobre a sua própria experiência, as festas, os encontros e desencontros amorosos, a vida sexual muito mais libertária do que se imaginava. Por isso a autora escolheu de início ser “realista” e não efabular. Ela via-se a si mesma como uma “antropóloga das relações”. É aliás é assim que Carrie se descreve a Mr Big (Chris Noth) logo no primeiro episódio.

“Os encontros entre as pessoas estavam envoltos numa aura de puritanismo e romantismo que condenava as mulheres a negarem ou esconderem que a maioria deles acabava em envolvimentos sexuais efémeros. Por isso, quando comecei a crónica um dos meus objectivos era combater a ditadura dos happy endings”, explica a autora.

Ao sucesso das crónicas seguiu-se o sucesso do livro e depois da série, que, na opinião de Patrícia Müller, “é muito superior aos livros, em parte pelo trabalho de Darren Star, que é também o produtor. Sobretudo pela agilidade dos diálogos, a velocidade, a capacidade de, em cada frase se dizer tanta coisa, se atravessar tantos estados de espírito. Apesar na estrutura dos episódios ser bastante simples é nos diálogos que tudo se joga, por isso, cada episódio de apenas 30 minutos está repleto de acontecimentos interiores e exteriores”.

A série estreou em Junho de 1998 nos EUA e em Fevereiro de 1999 em Portugal (SIC)

A sitcom fez a sua estreia, nos EUA, na noite de 6 de Junho de 1998 e estrear-se-ia em Portugal em 20 de Fevereiro de 1999 no canal SIC, teve seis temporadas e terminou em 2004. Seguiram-se duas longas metragens e de vez em quando surgem especulações sobre a vinda de uma terceira. De qualquer forma nenhum dos filmes nos fez esquecer a série, para não dizer que a desvirtuaram. A própria Candice Bushnell admite, nesta entrevista, que “o final romântico no qual Carrie e Big ficam juntos dificilmente aconteceria na vida real”, não encaixa no realismo que pretendia ter nas suas crónicas, porém assume que “as audiências e o facto de o casal se ter tornado um ícone romântico para milhares de pessoas, o facto de haver uma expectativa dos espectadores que não podia ser defraudada” levou-os a conceber aquele final, que, aparentemente, parece contradizer o realismo da série.

“Hoje as mulheres quando querem descrever uma relação complicada ou dizer que encontraram o homem da sua vida dizem ‘encontrei o meu Mr.Big’, mais do que personagens eles tornaram-se um léxico comum”, explica a autora, que lamenta apenas não ter politizado mais a série. “Vivíamos o final dos anos 90, havia um optimismo generalizado, as pessoas estavam a enriquecer, a taxa de empregos a aumentar, quem imaginaria que iríamos ter Donald Trump na presidência?”

As anti-heroínas que se tornaram um modelo de comportamento

A série foi pioneira ao colocar em Tv as mulheres como anti-heroínas, pouca dadas à domesticidade e aos bons sentimentos

Solitárias, egoístas, perdulárias, agressivas, calorosas, frágeis, auto-irónicas, sensíveis, socialmente ágeis, emocionalmente inábeis, ambiciosas, a assumirem gostar mais de álcool, sexo, festas e luxos do que seria conveniente a uma mulher, Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Catrall), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davies) são a primeiras anti-heroínas da televisão americana, na opinião de Emily Nussbaum, eminente crítica de televisão da revista New Yorker e prémio Pulitzer.

Se a literatura e o cinema estão cheios de anti-heroínas, de Emma Bovary de Flaubert à pulp Mia Wallace de Tarantino, a televisão sempre mais conservadora demorou muito tempo a abrir-lhes a porta, o que, só por si faz desta série “um marco televisivo” que não se pode ignorar, escreve Nussbaum. Antes dos Sopranos ou Mad Men, que inauguraram a era dourada das séries televisivas, “já o Sexo e a Cidade ultrapassava as fronteiras do género ‘sitcom’ quer nas personagens que não se fixam numa caricatura, na linguagem, quer na crescente complexidade do enredo ao longo das várias temporadas”, prossegue Nussbaum neste artigo The Dificult Women.

Kim Cattral para Sarah Jessica Parker: “Tu não és minha amiga”

Entre o realismo falsamente superficial e uma obscuridade a pairar sempre nas entrelinhas, a série faz-nos lembrar muitas vezes os filmes do Woody Allen, numa Nova Iorque de artistas, festas, fogos-fátuos e o medo da solidão, da morte, do envelhecimento a pairar fantasmaticamente sobre tudo. Nussbaum diz que a série é feita de três elementos que se entre-cruzam: a sátira, a suavidade e a inquietação. “‘O Sexo e a Cidade’ consegue transformar o ‘Era uma vez’, num mantra irónico e cruel que conduz menos a um final feliz e mais a um auto-conhecimento”, afirma a crítica da New Yorker.

Samantha Jones representa, ideologicamente a terceira vaga do feminismo: a mulher como superior ao homem

Patrícia Müller discorda que esta seja uma série realista. “É muito mais um conto-de-fadas do que é realista e é por isso que continuamos a gostar tanto dela. Repara: elas têm todas bons empregos, dinheiro, roupas maravilhosas, homens lindos e ricos, estão sempre a comer e a beber e não engordam… é verdade que passam por momentos difíceis mas subjacente está uma vida de conto de fadas. Até as roupas que elas vestem têm uma total ausência de sentido prático, mas são as roupas dos nossos sonhos, são as roupas de uma princesa.”

E no entanto, continua a escritora portuguesa, autora do romance Madre Paula, recentemente adaptado pela RTP e guionista de várias telenovelas, “a série faz esta coisa coisa incrível: celebra as mulheres que vivem para si mesmas, para os seus prazeres, que dispõem do seu tempo e do seu espaço como bem entendem, que não querem abdicar disso por um casamento ou filhos ou família. Normaliza o liberalismo sexual das mulheres e quando ele se torna problemático é resolvido internamente e não externamente com recurso ao moralismo social. A série consegue aliar com sabedoria o conto de fadas com o realismo, para nos dar sempre a certeza de que aquelas mulheres têm o poder sobre as suas vidas. Mesmo quando Samantha tem cancro, elas vão as quatro juntas à quimioterapia e comem maliciosamente gelados. Elas nunca são as vitimas úteis, e elas não se deixam vitimizar, porque se são maltratadas elas dão o troco, manipulam, mentem, a única coisa que elas efectivamente respeitam é a amizade que as une. Mas até aí é um conto de fadas, dificilmente as mulheres têm amizades assim umas com as outras e raramente abdicam dos seus homens, das suas famílias para estarem umas com a outras”.

Usar saltos altos sem medo de cair

Candice Bushnell acredita que resistência da série à passagem do tempo, se deve ao facto de ela “representar a natureza humana e não estereótipos”. Porém, Nussbaum conta que actualmente a série é “olhada a partir de vários mal-entendidos e o seu brilhantismo tende a ser esquecido, no meio de uma produção intensiva de boas séries”

Sabemos bem que o mundo percepcionado pelas academias e teóricos nem sempre coincide com o mundo real. Porque efectivamente a série continua a ser vista e revista por novas gerações de espectadores e espectadoras, seja pela verosimilhança, seja pela fantasia, seja pelo guarda-roupa mais fabuloso de sempre a série funciona muito bem do ponto de vista simbólico. Cada uma das quatro mulheres é uma alegoria das sociedades modernas. Carrie é romântica, acredita na igualdade entre homens e mulheres, nunca é somente a observadora exterior que o seu papel de cronista impele, ela começa por deixar cair a mala, conhece Big e a partir dai cai várias vezes ao longo da serie, passando de libertina a temerosa.

Carrie e Big tornaram-se o paradigma moderno das relações complicadas e neuróticas

Charlotte também é romântica, mas conservadora, uma verdadeira WASP (“White Anglo-Saxon Protestant”), que gradualmente se torna liberal e acaba por se converter ao judaísmo. Miranda é a cínica, andrógina, emocionalmente desligada, obcecada com a carreira, que representa, em conjunto com Samantha, a “Terceira Vaga do Feminismo”, da mulher empoderada que se sente superior aos homens. Samantha, que no actual momento político, ganha um novo protagonismo. Nas últimas semanas ela e as suas reflexões sobre os homens e o sexo, invadiram as redes sociais. Ela é a libertina por excelência, a ausência de sentimentalismo, ainda que ensombrada pela perda da juventude. Visto hoje, o seu sarcasmo, a sua linguagem decadente e cheia de vernáculo são o sal de cada episódio.

Portanto nos seus três eixos — emocional, sexual e ideológico — a série procura ir sempre no sentido contrário ao habitual: ausência de sentimentalismo, libertinagem e poder feminino.

Charlotte representava a mulher conservadora e romântica que se vai tornando libertina e liberal ao longo das temporadas

Agustina Bessa-Luis dizia que quem não tem sentido de humor está sempre em desvantagem perante a vida, ora o sentido de humor, a auto-ironia assente numa profunda auto-consciência, é o que nunca as atira para fora do ringue. Para além de nos ensinar e nos incitar à independência e ao prazer a série incita-nos a rir de nós mesmos. Logo no genérico, a protagonista, vestida com um improvável tutu de bailarina branco, leva um banho de lama do autocarro que tem a publicidade ao seu livro. Depois quando é convidada para desfilar numa passagem de modelos, Carrie cai na passerelle, é trocada por uma modelo pelo homem da sua vida, é abandonada no altar. Todas passam por situações que poderiam ser resumidas a “humilhações”, desde apanharem doenças sexualmente transmissíveis a pisarem cocó de cão com uns Manolo Blanhik calçados. Mas tudo é convertido em ironia, em riso, denunciando a sua pouca importância face ao poder de transformação e regeneração que existe em cada um de nós.

A roupa como a outra linguagem do poder

Ainda hoje “Sexo e a Cidade” é considerada a série televisiva com o melhor guarda-roupa de sempre

A Elle americana descreveu o styling da série como “a melhor coisa que aconteceu na moda desde a invenção da cuecas” e, em 2017 a Harper’s Bazaar escrevia que “Sexo e a Cidade” foi a série mais “fashionable” de sempre. Certamente ainda nenhuma série a destronou e passados 20 anos o guarda-roupa não só não passa de moda como ganham patine e continuam a ser uma lição de estilo e ecletismo.

A roupa é uma linguagem e Patricia Field soube colocá-la sempre ao serviço da construção emocional das personagens, e dos acontecimentos, não como mera decoração. Field era apenas uma nova iorquina conhecida pela sua famosa loja de roupas onde se vestiam muitas celebridades até que Parker a convidou para fazer o styling da série transformando-a num dos gurus da moda. Patricia ganhou vários prémios de guarda roupa, inclusive um Golden Globe e depois fez também o (invejável) styling do filme “O Diabo Veste Prada”. Hoje é a consultora de estilo da socialite transexual Caitlyn Jenner.

O Observador falou com Lúcia Valdevino, stylist e produtora de moda, com trabalho desenvolvido em publicidade e TV, sobre a roupa como “uma das personagens da série”.

Sem dúvida que a moda é uma persongem que ilustra, sublinha, une e explica muito do carácter e acontecimentos na vida das quatro protagonistas. Cada uma tem um look muito marcado e distinto, representando perfeitamente o esquema de valores de cada uma e a sua postura na vida. Samantha arma-se com o power-suit dos anos 80 para combater tudo e todos, Miranda é a advogada masculinizada, quase normcore, que recusa ser mais feminina para ser valorizada apenas pelo seu profissionalismo, Charlotte é a beleza americana clássica e ingénua, de bandolete e vestidos florais, muitas vezes é a sua moral que faz as restantes três pensar nas suas posturas mais “extremas”.

Valdevino refere ainda que “o trabalho entre SJP e a Patricia Field foi desenvolvido com o objectivo de definir o que veste a mulher de Nova Iorque. É por isso que a Carrie tem tanto de designer da uptown como do melting pot cultural da downtown. Nova Iorque é a cidade de todas as possibilidades, eclética, e Carrie tem em si todos os sonhos da mulher moderna: o máximo de sucesso profissional e realização pessoal, e todas as contradições inerentes”.

A relação de amizade entre as mulheres também têm aqui um ângulo pouco comum à ficção: está acima das relações conjugais e familiares

Já Patrícia Müller faz notar que “a moda é usada para reforçar o poder feminino, as roupas estão ali também para serem atiradas à cara dos homens como uma manifestação de auto-confiança, controle, liberdade”. Num dos episódios Carrie afirma “you don’t need a diamond ring when you can have a really big closet”. Ou seja, quem tem um guarda roupa (como metáfora de uma capacidade de se reinventar) não precisa de um casamento, nem de um pénis.

Em 2015, numa entrevista ao jornal Independent, Patricia Field, recordava que não se limitou a ir buscar vestidos Dior ou Oscar de La Renta, sapatos do Manolo Blanhik ou Jimmy Choo, mas percorreu lojas vintage da baixa à alta de Nova Iorque, foi buscar influencias aos bairros de afro-americanos e porto-riquenhos (é deles que vem o famoso fio de prata com o nome que Carrie usa para lhe dar sorte), que conjugava uns brincos de plástico comprados na rua com um vestido de autor.” A moda é para ser lida, não é para ser confortável, é uma conjugação do mundo exterior e interior. Por isso a roupa de “O Sexo e a Cidade” não é a roupa que se usava nos anos 90 ou 2000, é uma roupa fora do tempo. Porque só esse tipo de roupa fala de auto-confiança”, diz a stylist.

A roupa vai acompanhando as transformações psicologicas das personagens: Miranda perde uma certa androginia e torna-se mais convencional

A actualidade e intemporalidade do estilo “O Sexo e a Cidade” é confirmada por Lúcia Valdevino: “Por um lado, porque os anos 80 e 90 continuam a ditar tendências. Carrie continua a ser uma inspiração até aos dias de hoje. Ela usa T-shirts com o logotipo da Dior tal como hoje todos estão a usar. É este cruzamento cultural que define Nova Iorque. A série tem 20 anos mas tudo o que ela veste continua relevante em termos de styling. Assim como o minimalismo da Miranda não deverá nunca sair de moda, que, há algumas estações atrás, chamámos “normcore”. O “power-dressing” sexualizado da Samantha até poderia ser exagerado, mas a série é toda ela uma representação de figuras-tipo, por isso, sem algum tipo de dramatização, também não era a mesma coisa”.

O final: Nova Iorque e o inconsciente americano

Muitos homens passam pela série mas apenas dois se mantêm ao longo das seis temporadas: Mr Big e Steve Brady (David Eigenberg), o eterno namorado de Miranda. De facto a grande relação amorosa em fundo é com Nova Iorque. O único espaço estanque é o apartamento de Carrie, de resto os episódios vão percorrendo vários locais da cidade. Nunca os locais turísticos, mas as ruas secundárias de Manhathan, os bairros antigos, o rio Hudson, até Brooklyn, as cafetarias de bairro, os apartamentos de luxo, as galerias de arte…

O poder sexual,emocional e financeiro feminino faz delas as novas conquistadoras da cidade

Toda a narrativa explorava a psicologia humana e fazia-a coincidir com a psicologia da cidade nas diferentes horas do dia, nas diferentes estações do ano. Perguntámos ao psicólogo e escritor Vasco Luís Curado pelo inconsciente da série e, tal como Patrícia Müller, Curado considera que “há uma forte carga de conto de fadas imbuída na série que de vez em quando vem à superfície” e teve a sua apoteose na “convencionalidade” do final: o casamento de Carrie e Big.

“Afinal, a rapariga que se movia numa Nova Iorque tão cheia de contrastes, que questionava as ideias feitas e reacionárias, fez um casamento tradicional com um homem conservador, aprumado, que veste fato e gravata, que se faz conduzir por um motorista; Carrie casa-se com Mr. Big porque isso realiza o programa genético, psicológico, social e político da pessoa que Carrie é. Assim se confirma, uma vez mais, o velho preceito: quando envelhecemos, ficamos cada vez mais parecidos connosco próprios. Mais do que aventuras subversivas, que são tão estimulantes como cansativas e fugazes, Carrie quer a segurança de um homem sólido… e rico. É assim que a rapariga americana vai ao encontro do que a América (um país estruturalmente conservador) espera dela. Mr Big não tem esta alcunha por acaso: ele é poderoso, rico, influente, um industrial que prospera no país mais industrializado do mundo; ele é Big como Nova Iorque é a Big Apple, Big como a América quer ser e é, ou seja, a maior potência mundial. E não interessa se Mr. Big tantas vezes se revelou imaturo e indeciso nos seus sentimentos por Carrie: o que interessa é o que ele representa exteriormente, como um pilar da comunidade. Assim, uma série televisiva subversiva acaba por reatualizar a estrutura do conto de fadas da menina pobre que se casa com o príncipe.”

Na última temporada Carrie parte para Paris com um artista russo. Metaforicamente troca a América pelo seu inimigo histórico, a URSS, aqui protagonizada pelo bailarino Mikail Baryshnikov

O escritor português diz que “também acha significativo que quando decide deixar Nova Iorque a protagonista aceite partir com o artista russo. É como se ela trocasse a América pelo seu maior inimigo. Ainda por cima o papel do artista plástico Petrovsky, é desempenhado pelo bailarino Mikhail Baryshnikov que protagonizou uma espectacular fuga da URSS para a América. Ela nunca ficaria com ele, foi resgatada por Big, ou seja pela América”.

Emily Nussbaum, da New Yorker também considera que para continuar a ser subversiva, Carrie devia ter partido com Petrovsky, deixado Nova Iorque. Assim diz, “o final da série não foi certo ou errado, foi incrivelmente preguiçoso”.

Curiosamente, logo no segundo episódio, Samantha explica a Carrie quem é Mr Big: “É o próximo Donald Trump mas mais bonito e bem parecido.” Ou seja, Big representava não só o futuro e, de certa forma a rendição, de Carrie, mas representava também o fascínio inconsciente que a América tem por homens como Donald Trump.