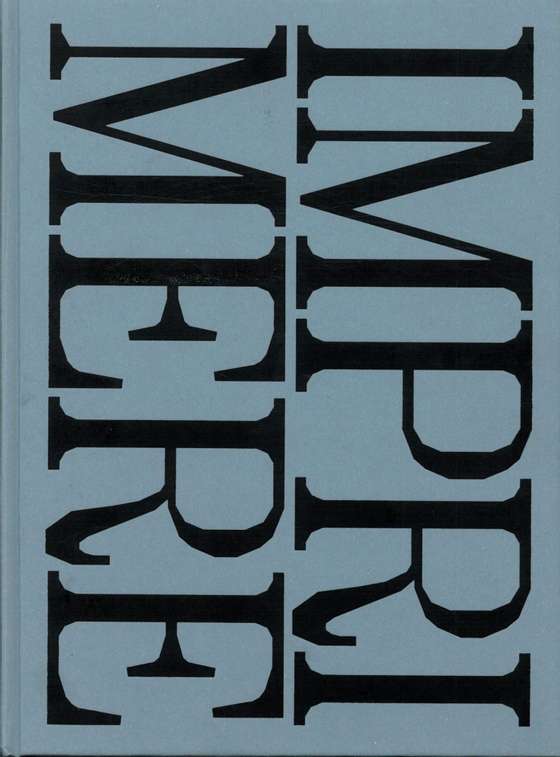

Título: “Imprimere. Arte e processo nos 250 anos da Imprensa Nacional”

Autores: Rúben Dias e Sofia Meira (orgs.)

Editora: Imprensa Nacional

Páginas: 291, ilustradas

Preço: 30 €

Ainda que formalmente os 250 anos da Impressão Régia — Imprensa Nacional desde 1833 — só se cumpram a 24 de Dezembro e sejam celebrados com um programa de comemorações ainda por anunciar, um ensaio ou um primeiro pontapé de saída foi já dado em Matosinhos, com a exposição de que este belíssimo e histórico álbum ficará por muitos anos adiante, não apenas como memória perene mas também como objecto de excelência estética — aliás, tem tudo para vir a ser premiado internacionalmente como obra de design, o que seria a cereja sobre o bolo desta vetusta efeméride (o grafismo é do atelier Degrau e as fotografias são de Luís Espinheira).

Quando dirigiu a editora do Estado (1979-89), Vasco Graça Moura usou em muita da sua publicidade institucional o enunciado do alvará de criação da Impressão Régia que lhe impunha fosse exemplo e modelo para o país. Acredito que lhe agradaria muito folhear este “Imprimere”. Arte e processo nos 250 anos da Imprensa Nacional, que começa com o exuberante e inesperado prelúdio de oito fotografias de dupla página com sobreimpressão a prata mostrando-nos chumbo, tinta, réguas, caixas de tipo, teclados e um bloco pronto para entrar na máquina, antes dos habituais discursos protocolares mas sobretudo antes dos primeiros ensaios de boa e indispensável contextualização histórica: “Indústria, arte e cultura. 250 anos da Imprensa Nacional” de Maria Inês Queiroz e Inês José, da Universidade Nova de Lisboa; e “Prova de impressão. Notas sobre design e artes gráficas em Portugal: 1489-1914” de José Bártolo, da Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos.

Em primeiro lugar, pelo reconhecimento de que o trabalho bem feito e exemplar continua a preserverar sob a chancela da Imprensa, mantendo-se bem vivo o tal desígnio pombalino. Em segundo lugar, por ver que esta importante efeméride não quer ser um empreendimento autocentrado mas um lúcido diálogo com novos e emergentes museus de arte e escolas técnicas, ajudando a contrabalançar “a ausência de livros disponíveis sobre técnicas das artes gráficas no nosso país nas últimas décadas” (Dias e Meira, p. 7) e a perda definitiva — para o actual quadro de ensino artístico, não técnico — da sua “missão como escola gráfica de grande projecção no país”, estatutariamente reafirmada em 1953. E em terceiro lugar, porque o livro-catálogo resultou realmente muito bem, sendo motivo de orgulho para uma instituição que notoriamente chamou a si a colaboração de designers portugueses de primeiro plano que está a proporcionar-lhe um novo patamar de actuação pública, bem “virada para o futuro”, como fez questão de salientar o actual director, Duarte Azinheira, numa entrevista muito recente.

Progressos, desvios ou quebras são inevitáveis numa história acumulada de séculos: a inicial dependência financeira do exclusivo da indústria das cartas de jogar; a vocação, declínio, ressurgimento e fecho da escola artística e técnica associada à fábrica; o começo e o fim de ciclos tecnológicos, determinando por exemplo o encerramento da fundição de tipos, prestigiada e rendosa, ou das oficinas tipo- e litográfica; mas também a contratação de mestres nacionais e estrangeiros, as persistentes e por vezes longas visitas de estudo e actualização técnica a instituições congéneres europeias, a incorporação da Casa Literária do Arco do Cego, o prémio de algumas das suas produções em feiras internacionais e universais ou a aquisição de maquinaria de última geração (como a os primeiros prelos metálicos em 1808, p. 25; as fundidoras Foucher em 1869, cit. p. 86, ou a Linotype 4 em 1912, p. 16).

A fusão em 1972 da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda coincidiu com “uma modernização tecnológica muito significativa”, do chumbo ao offset, realizada todavia em transição lenta e sem fácil requalificação de muitos compositores e impressores. Foi, a muitos títulos, um tempo confuso e no geral contraproducente. Duas décadas depois (como bem sabe quem por lá passou) persistiam ainda os fumos duma certa sobranceria de supostos herdeiros da linhagem dos grandes mestres de antanho e o abundante mofo exalado pelo privilégio de ser aquela a oficina gráfica do Estado, conservadora arcaica de estilos e procedimentos técnicos antiquados — e basta ver os três volumes do In Memoriam a Ruben A. (1981), ou o foco principal de Prelo. Revista nacional de artes gráficas (1972-78) quando “cá fora” o ambiente estético e as práticas artísticas iam muitos passos à frente…

Com muito trabalho aplicado, paciência astuciosa e todo o seu carisma pessoal, de saudosa memória, Graça Moura soube puxar a velha toalha mantendo tudo de essencial sobre a mesa, e conseguiu empurrar (o termo certo é mesmo este) a Imprensa Nacional para um novo protagonismo cultural — hoje, de resto, reconhecido por um prémio literário anual com o seu nome. Verdadeiro serviço público, uma programação editorial assente sobretudo na restituição gradual dum cânone literário veio suprir até certo ponto a ausência de produção de edições luxuosas de clássicos, com a enorme exigência oficinal que notabiliza ainda hoje congéneres como a Imprimerie Nationale de France, mas que o atávico desleixo antipatrimonial e o desmantelamento insano de velhas oficinas tipográficas deitara a perder para sempre, impedindo que na mesma casa pluricentenária a impressão de alta segurança com tecnologias de ponta (passaportes, etc.) convivesse paredes meias — e muito bem — com a tipografia mais clássica, praticada em livres d’artiste de tiragem pequena mas de grande valor estético e até pecuniário.

José Bártolo aborda a história do livro e da tipografia através dos seus sucessivos “paradigmas de design e cultura visual”, não hesita em referir-se às grandes capitais europeias que concentravam tipógrafos-livreiros como “centros de design” (p. 22), cita casos célebres, como o Liber Chronicarum de 1493, em que tipógrafos, ilustradores e gravadores prepararam “estudos e maquetes” para orientação dos compositores tipográficos, e defende que foi a “abundância de punções, ornamentos, matrizes e xilogravuras herdadas do século XVI” — além de proteccionismo, censura e impostos — que travou uma evolução exponencial do design gráfico europeu (e português) na centúria seguinte.

Não surpreende que tais volumes constituam — além dum regalo para os olhos —forte inspiração estética para sectores mais eruditos do design gráfico contemporâneo, que descobriram que a arte do livro já tinha sido riquíssima antes das vanguardas russas, dos futuristas, modernistas e bauhausianos, ou da gente influente no pós-guerra. A própria constituição exponencial de imprensas nacionais, a partir do pioneiro caso francês (1640), diz Bártolo, foi “determinante na evolução do design de tipos e, de um modo mais alargado, do design gráfico europeu no final do século XVII e ao longo do século XVIII” (p. 23). A litografia, os prelos de ferro e a renovação física e química da gravura viriam depois dar aos artistas gravadores “um estatuto de relevante reconhecimento”, criado através de publicações de grande fama e excelência, como, entre nós, o Archivo Pittoresco: semanário ilustrado, O Occidente ou os fascículos anuais de A Gravura de Madeira em Portugal, de 1872-75; e mais tarde as revistas de Bordallo Pinheiro.

Dois milhões de obras impressas na Europa no século XVIII permitem falar duma “industrialização do design gráfico”, correspondente à revolução industrial ela mesma. Trabalhos de gravadores ingleses, franceses e alemães divulgados entre nós ajudaram a criar “uma certa educação gráfica em Portugal”, enquanto mais mercado de trabalho e melhor ensino (ou nem tanto…) estimulavam jovens designers, litógrafos e tipógrafos portugueses a estudarem fora de portas. E se o desenho da letra mudara por completo com os “tipos modernos” de Caslon, Bodoni e em especial Baskerville, as contínuas novidades do design, da maquinaria e da impressão — incluindo fabrico de papel em contínuo e gravura directamente cinzelada sobre a pedra de impressão — funcionaram como “ondas de choque”, acelerando a “crescente pressão competitiva” dos impressores litográficos sobre os impressores tipográficos. À transmissão de conhecimentos faltou uma bibliografia pró-activa e dinamicamente actualizada, que só Libânio da Silva foi capaz de produzir, num Manual do Tipógrafo de 1908 em que o industrial da Travessa do Fala-Só — mais tarde parceiro dos modernistas — se queixava de que o Estado português mandava fazer em Paris as suas melhores impressões.

De facto, mais do que no sector público, o desenvolvimento das artes gráficas teve no empresariado editorial e nos emergentes ateliers de fotografia e fotogravura de inspiração austríaca tanto o seu motor como o seu combustível, com destaque para Marques Abreu, Emílio Biel e Alvão, no Porto, ou Justino Guedes, em Lisboa. No Espólio Marques Abreu José Bártolo foi encontrar maquetas que permitem “perceber a actualidade dos temas, o rigor da composição, o modernismo dcorativo da tipografia e da ilustração, levando a gravura em zinco ao seu auge nacional” (p. 27). Artistas geniais como Rafael Bordallo Pinheiro tiveram protagonismo determinante neste panorama artístico e industrial (ou proto-industrial, pela dimensão), e é curioso que José Bártolo destaque como um dos seus “trabalhos mais emblemáticos” o “fantástico rótulo” para a Imperial Fábrica de Chocolate, de 1877, “impresso numa das mais avançadas oficinas de litografia da época, a Conthier-Dreyfus de Paris, para um cliente e mercado brasileiro” — ou que os enormes cartazes publicitários da ETP de Raul Caldevilla (Porto, 1910; há poucos meses vistos na SNBA) tenham vindo alterar “a dimensão visual da paisagem urbana” (p. 30; itálico meu).

A Imprensa Nacional terá, afinal, um papel central na “expressiva” representação portuguesa à Grande Exposição Internacional de Leipzig, que em 1914 celebrou os 150 anos da Real Academia de Artes Gráficas e da Indústria do Livro. Foi o seu director-geral Luís Derouet o comissário dessa embaixada, que ali mostrou trabalhos da Litografia Nacional, das oficinais Lallemant e Libânio da Silva, assim como produções das casas de fotografia e gravura química de Joshua Benoliel e de outros. (Derouet, que entrou na Imprensa como revisor em 1902 e, republicano fervoroso, se tornou administrador-geral a 6 de Outubro de 1910 (!!), foi assassinado com três tiros por um tipógrafo desempregado à porta do edifício, em finais de 1927.)

O peso histórico ou historiográfico desta narrativa é subitamente interrompido por três depoimentos contemporâneos. Primeiro, surge a litógrafa Graciela Machado, aluna de Bartolomeu dos Santos e de Stanley Jones na londrina Slade School of Fine Art, na década de 1990, a exigir à academia “a manutenção da possibilidade da gravura”, que — apesar das “agruras da pedra” — “continua a ser uma necessidade de ver, que pertence à arte e à natureza humana” (p. 34). Depois, é o designer Francisco Providência que vem defender “Tecnologia, para nos libertarmos da tecnologia”, relatando trinta anos de diacronia desde que começou a estudar design de comunicação na FBAP e fez os seus primeiros trabalhos em gráficas portuenses, hoje extintas: mas se “as dificuldades técnicas e as possibilidades de erro eram tantas”, o tempo de espera entre cada operação “introduzia um factor de reflexão que se traduzia necessariamente numa maior ponderação sobre os projectos e seus resultados”: “uma bênção do tempo prolongado” que as tecnologias digitais fizeram perder muito rapidamente. Mais jovens lerão com indisfarçável incredulidade as pequenas histórias da aventura profissional destas últimas décadas de crescente “mediação técnica”, que reduziu a autonomia conceptual que o desenho à mão favorecia e inspirava. Admite Providência como “natural” que as tecnologias primitivas estejam a suscitar junto dos jovens uma curiosidade crescente enquanto “meios de afirmação de liberdade” projectual, estética — mas também ética, que “não pode ser descurada” (p. 39).

É à “condenação robótica das novas gerações” e ao “regresso ao processo analógico” que Sofia Meira dedica “Obsoletos”, o terceiro texto desta sequência axial. Rapidamente percebemos que a co-curadora da exposição de Matosinhos, ao destacar que “processos considerados tecnicamente ultrapassados como a calcografia, a tipografia com caracteres móveis e a litografia em pedra poderão contribuir para a cultura contemporânea do design” (p. 41; itálico meu), aponta convictamente para uma nova era de curiosidade — por via académica — pela materialidade e pelo aprender a fazer manual, com o slow maker low-tech e o designer maker a ganharem cada vez mais adeptos, como a oficina de tipografia experimental p98a ou a associação Clube dos Tipos, fundada por Joana Monteiro e Paul Hardman, que tem feito um trabalho de formação e divulgação da tipografia de caracteres móveis, “recolocando essa tecnologia na contemporaneidade cultural portuguesa”.

São estes três depoimentos que verdadeiramente definem o âmbito e escopo desta exposição-catálogo: o de dar às novas gerações uma perspectiva histórica das artes gráficas e dos seus processos, abrindo caminhos para a sua reutilização experimental e oficinal quanto possível — cruzando-os, mas sem forçar apropriações, com o devir da própria Imprensa Nacional. A reconstituição de métodos e práticas (até mesmo do respectivo e abundante vocabulário técnico, o que não é de somenos), a exibição de máquinas e seus acessórios e instrumentos recolhidos num âmbito institucional e geográfico assaz diversificado, dão-nos a exacta medida do generoso empenho colocado neste combate ao “esquecimento arqueológico” (p. 41) e também do corpo de conhecimentos acerca destas matérias aqui sistematizados, numa linguagem acessível, digamos quase pedagógica.

Todo este projecto foi conduzido — e muito bem, repito — com a clara intenção de envolver designers actuais (e os designers por vir…) com esse fazer antigo, digo analógico, que a nova tecnologia digital pretensamente arredou. Daí o convite feito a dez artistas para que explorassem algumas dessas velhas técnicas de impressão, para edições limitadas de 25 exemplares, numeradas e assinadas. Os resultados fecham o livro, antes da Bibliografia, onde a dupla omissão de Jorge dos Reis causa surpresa e consternação. Em contrapartida, o exercício tipográfico de Andrew Howard e o de zincogravura de Dino dos Santos são particularmente interessantes.