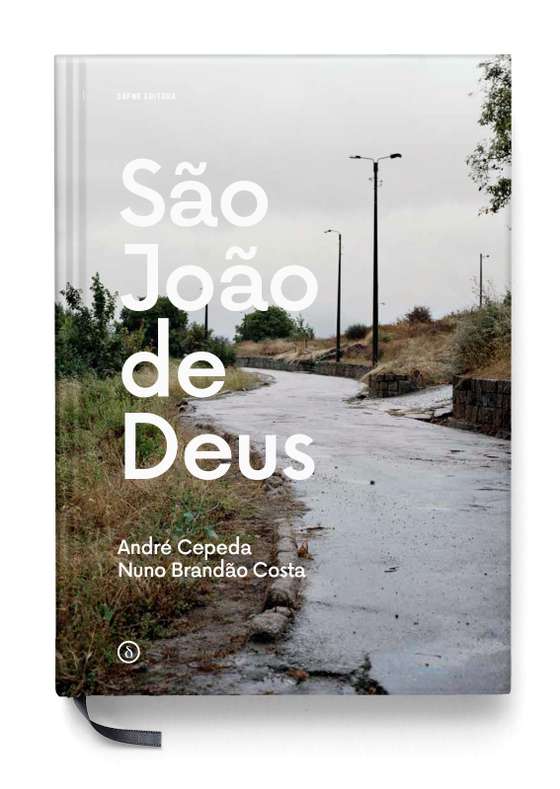

Título: São João de Deus

Autores principais: André Cepeda e Nuno Brandão Costa

Colaboradores: Pedro Levi Bismarck e Sérgio Mah

Design: Pedro Nora

Editor: Dafne Editora

Páginas: 200, ilustradas

Preço: 30 €

O direito constitucional à habitação tem muito que se lhe diga, sobretudo quando o próprio desenho de arquitectura, a qualidade da construção e os fundamentais e qualificantes entornos urbano-paisagísticos deixam muitíssimo a desejar em arvoredo e espaços para ócio ao ar livre ou horticultura doméstica, e inquinam fatalmente a inclusão que é suposto inspirar políticas públicas de realojamento e de dignificação humana. A dita habitação social (mas não serão todas “sociais”?…) é, nesta perspectiva e por maioria de razões, uma das áreas de trabalho mais nobres e poderíamos até dizer duplamente exigentes, sobretudo para aqueles arquitectos que, a partir de algum momento das suas carreiras, não foram seduzidos ou absorvidos de vez pelo negócio imobiliário ou o alto serviço de oligarquias e poderosos, como tanto se vê por aí: arquitectos conhecidos e premiados que começaram por este ramo abandonaram-no — e ao humanitarismo implícito — logo que maiores e melhores empreitadas lhes sorriram pela frente. (Ou será este um tema tabu?)

Por outro lado, a exigente especialização, a boa cultura comparativa — que observa, discute e quer aprender com o que vai sendo feito noutras paragens, e como isso pode ser estimulante e produtivo — e, mais ainda, o debate destes empreendimentos em sede pública e com abordagem poliédrica não amadurecem e frutificam facilmente numa sociedade como a nossa, embrutecida ou enfraquecida pela medíocre qualificação da larga maioria dos seus autarcas, pelo imediatismo dos ciclos eleitorais a vencer e pela tremenda ausência de uma tradição de associativismo cívico de proximidade capaz de exigir, negociar e praticar um melhor espaço público, em geral tido como terra de ninguém, vazadouro a céu aberto para o lixo e a boçalidade de muitos. À antiguidade da pátria está muito longe de corresponder um elevado padrão de civilidade. Sejamos francos: o chão não engana…

Cidades de grande ou média dimensão arrastam por décadas, sem escândalo, vergonha ou compaixão, bolsas urbanas de grande pobreza e miséria transgeracional, empedernida, apodrecida, dificilmente amovível, que sem surpresa resvalam para redutos de crime e violência em que a Polícia simplesmente já não entra sem risco físico evidente ou, agora, sendo sujeita a campanhas partidarizadas ávidas de mediatismo viral a galope, e para as quais a elementar autoridade do Estado sobre todo o território e a óbvia primazia da lei e da ordem (incluindo a integridade dos seus agentes) parecem coisa de somenos. E é quando uma briga de sábado à noite estoura que o óbvio ululante mostra a sua face, para atónita surpresa de uma sociedade indiferente e insone.

“Acabar com os pobres” em vez de “acabar com os ricos” é que seria bom e bem feito, mas o populismo esquerdista precisa a todo o tempo de lenha para as suas fogueiras — ora, políticas consistentes de educação, inclusão e civilidade que exijam deveres tanto quanto protejam direitos e benfeitorias (árduo desígnio!), e sobretudo qualifiquem desvalidos da sorte e de si mesmos, habilitando-os para um recomeço, não lhes servem os propósitos. Mas esse não é o único entrave. O risco dos arquitectos pode ser bom e precioso, mas regra geral extravasa pela costumeira pretensão desta classe profissional a dar a palavra definitiva para um problema que, no fundo, é seguramente bem mais complexo do que a arte construtiva por si mesma, reclama abordagens transversais e no fim da linha implica vontade e compromisso das comunidades beneficiadas (e começará sempre por cada um dos seus membros) de conservarem por longo tempo os equipamentos que lhes foram legados, sem mínima e até por vezes rápida delapidação patrimonial. De os conservarem ou de os reinventarem, como tão bem sucedeu com a surpreendente arte urbana ou street art na Quinta do Mocho, em Sacavém (Lisboa).

Pobreza e miséria não se equivalem: a primeira pode até ser uma escolha, e bastante digna por sinal; a segunda é sempre uma indiferença a si e ao redor que corrói tudo e todos, acumulando efeitos transgeracionais pesadíssimos, muito difíceis de curar. Qualquer novo conjunto de “habitação social” fica — a prazo — condenado à degradação ou à ruína se a condição humana dos residentes não melhorar por vontade própria ou pacientemente assistida por generoso voluntariado de projectos inclusivos, na expectativa de bons resultados a médio ou longo prazo. Um bairro camarário, por melhor desenhado e construído que ele seja, carrega sempre o estigma de ser uma comunidade de muito pobres fechada num espaço específico dentro do grande panorama duma cidade: uma espécie de condomínio de “lixo social” mantido a distância prudente, um extremo sem vasos comunicantes com o restante corpo urbano. Se não podem os arquitectos julgar-se capazes de mudar o mundo com a ponta dos seus lápis, menos ainda hão-de fazer-se facilmente compreendidos por quem vive e sempre viveu apartado das formulações mais ou menos abstractizantes inerentes ao seu ofício. São raros os casos como o do Bairro Social do Telheiro, em Matosinhos (Prémio Instituto Nacional de Habitação, 2003), um projecto do arquitecto Manuel Correia Fernandes, de inspiração britânica, que dá atenção a hortas domésticas como fonte de recursos para agregados carenciados mas também parece reconhecer valor específico a essa prática ancestral em meios urbanos (não confundir com devaneios de jardinagem biológica residencial para suposto alívio de consciência new wave em prol da sustentabilidade do planeta).

Este livro toma como objecto ou pretexto a intervenção do arquitecto Nuno Brandão Costa no muito degradado bairro dos Rebordões (1941-44), parcialmente demolido em 2003-8, mas é o estudo de 50 páginas que P. L. Bismarck dedica à “crítica da questão da habitação social” no Porto que deve ser considerado, sem qualquer dúvida, a sua verdadeira peça de resistência. Diante da actual renovação urbana, que o turismo e a gentrificação aceleraram num certo sentido e só para alguns, o tema da habitação social qualificada e condigna parece querer impor-se nas discussões desta urbe: o livro de Manuel C. Teixeira, Habitação Popular na cidade oitocentista: as ilhas do Porto, publicado pela Gulbenkian em 1996, com prefácio de Fernando Távora, foi bem há pouco relançado pela Afrontamento, outra editora firmemente vinculada à cidade; e agora mesmo veio a Tinta da China imprimir São Victor. Cidade participada: arquitectura e democracia, oito testemunhos de arquitectos em jeito de balanço da operação SAAL, com Álvaro Siza Vieira e outros. O livro da Dafne foi lançado em fins de Março numa sessão no antigo Cinema Passos Manuel, diante duma plateia repleta de gente.

É precisamente o panorama histórico trazido por Bismarck que explicita a emergência desse debate no Porto. Nenhuma cidade portuguesa parece ter sofrido tanto e tão duramente a precariedade e insalubridade da moradia dos seus pobres. Foi por subscrição solidária de emigrantes no Brasil — dinamizada pel’O Comércio do Porto — que em 1901-4 se construíram os três primeiros e pequenos bairros operários (pp. 14-15), depois do devastador surto de peste bubónica que levou Ricardo Jorge a isolar a cidade. Vinte anos depois, e não antes, vieram quatro colónias operárias construídas pelo município, e em 1929 o Bairro do Sidónio Pais era o único efectivamente erguido dum projecto de bairro social na Arrábida que ficou num papel.

A política de casas económicas do Estado Novo visava beneficiar — e domesticar politicamente, supõe-se também — o funcionalismo público e os aderentes aos sindicatos nacionais, e em 1935-65 construiu no Porto doze bairros económicos, mas um inquérito promovido pelo ministro Duarte Pacheco em 1939 veio mostrar o persistente colapso urbano: 45 243 habitantes — c. 17% dos portuenses — viviam em 13 000 casas em 1156 ilhas na cidade (p. 22). Um edifício de apartamento conhecido como Bloco do Saldanha foi então criado para realojamento temporário de famílias afastadas das ilhas insalubres onde residiam, mas acabou por prevalecer a solução núcleos de casas baratas e rendas baixas em zonas periféricas. É assim que surge o projecto do bairro operário da Triana — 450 habitações para 1500 vizinhos (p. 24) —, no espaço actualmente ocupado pelo São João de Deus. O Estado central acabaria por restringir bastante o bairro, que ganharia o nome de bairro de habitações populares de Rebordões, inaugurado em Junho de 1944 — “um modelo condenado ao fracasso”, diz Bismarck a p. 25. Em 1956 seria construído e inaugurado o específico Bairro São João de Deus, à maneira de “laboratório de experimentação e ensaio para uma solução de habitação colectiva” de custos muito controlados (p. 30): oito blocos de quatro pisos, com 152 habitações de apenas 48 m2 onde tinham de caber agregados familiares de até 6 pessoas, sujeitos a apertado regulamento de usufruto e permanência. Não admira que duas décadas depois, as gentes do Porto, com a sua proverbial estroinice, lhe desse a alcunha de Tarrafal, um fim da linha, o degradante presídio político caboverdiano — digamos que um retrato urbano mais fácil de entender pelos visados do que a biopolítica, ou “controlo biopolítico sobre os corpos” (pp. 41, 54), de Agamben e Foucault…

A revolução de 1974 não melhorou as coisas por ali, apesar do voluntarismo político de uns e do assistencialismo cristão de outros. O intenso tráfico e consumo de drogas levou o bairro a extremos de segregação, estigmatização e exclusão, e inevitavelmente, a “apropriações indevidas” e à “degradação generalizada das casas e dos espaços exteriores” (p. 51). Bismarck é duríssimo com Rui Rio, então presidente do município, exagerando talvez — por preconceito ideológico — a inevitável violência de despejos, realojamentos e demolições sentida por uma comunidade que ainda na página anterior considerava viver um “impasse absoluto” num típico “cenário de guerra”, “um lugar de acumulação de miséria” “consignado à mais profunda penúria económica e ética”. E querendo dar o benefício da dúvida ao trabalho de reconversão do arquitecto Brandão Costa, ilude — como procurei sublinhar no início — a muito complexa rede de factores de estabilidade e conviviabilidade dum agrupamento habitacional deste tipo posto em modo Restart, abreviando numa única frase, suave e ligeira, todo o evidente fracasso das políticas habitacionais de quase meio século de democracia:

“Também o SAAL deverá brilhar menos como objecto para consumo nostálgico em museus e mais como revelação das realizações, promessas e expectativas que parecem ter ficado perdidas no emaranhado da nossa história recente” (p. 55).

O extenso portefólio de André Cepeda, que representa do bairro São João de Deus tanto a desoladora degradação como a recente construção-reabilitação, do tudo-velho ao novo-fresco, nada nos diz ainda — porque não pode — acerca do futuro possível desse “lugar banido”, de “blocos que apenas o sol orienta”, mas onde nunca parece ter havido sombra…