Esteve envolvido em grandes descobertas como o esqueleto da criança de Lapedo e o crânio com 400 mil anos. Agora, é coautor de uma investigação que vem confirmar uma revelação que chegou a ser muito questionada. Em conversa com o Observador, João Zilhão, arqueólogo português, explica que chegou a hora de as pessoas acreditarem que os homens de Neandertal tinham capacidade para fazer “tudo aquilo que os humanos fazem atualmente”.

Há quatro dias, foi publicado um estudo científico sobre esta espécie que veio acrescentar ainda mais argumentos à ideia de que, afinal, estes humanos não são tão primitivos como se pensava, tendo mesmo produzido arte antes de existirem os homens modernos.

O artigo, publicado na revista norte-americana PNAS, contou com a coautoria do investigador português, com quem o Observador falou esta quinta-feira. João Zilhão vive em Espanha e é professor nas universidades de Barcelona e de Lisboa.

O especialista no período Paleolítico sublinha que esta descoberta de pinturas em cavernas prova que estes homens “faziam tudo aquilo que os humanos fazem atualmente, embora, evidentemente, com graus de desenvolvimento tecnológico diferentes”.

Os seres da espécie homo neanderthalensis, apesar de terem tido o cérebro maior do que os humanos atuais, sempre foram altamente associados a um “arquético bruto, tonto, primitivo e menos inteligente”, afirma Zilhão. No entanto, a “medição objetiva da sua inteligência” — isto é, o produto da sua atividade — mostra, cada vez mais, que não era bem assim.

A sua produção cultural, como se verifica com as descobertas dos últimos anos, implicava posse de linguagem, pensamento abstrato e uso de símbolos para transmitir informação, esclarece o cientista, pelo que, na realidade, devem ser tratados como antepassados do homem moderno e não como algo muito distante da espécie homo sapiens.

Símbolos que não estão só a transmitir informação

Um estudo de 2018 que antecedeu este mais recente, do qual o arqueólogo português também fez parte, tinha descoberto pinturas em três grutas de Espanha: no norte do país, foi visto um signo em forma de escada; no centro, uma forma de uma mão (a partir de tinta sobre uma mão pressionada sobre a parede); e, no sul, os tais pigmentos que agora se confirma que foram mesmo aplicados pelos neandertais.

É certo que estes desenhos suscitam muita curiosidade, mas não há forma de saber o que significam: “não deixaram nada escrito”, brinca o investigador, ao explicar que a única coisa que podem inferir é que, dada a natureza das marcas, estão a designar o lugar como importante — e não apenas a transmitir informação em si. Por isso mesmo é que são consideradas arte. Nas populações anteriores aos homens modernos, a estética estava ao serviço da informação, e não o contrário, pelo que estes desenhos podem não suscitar grande sentido estético nos dias de hoje, mas não deixam de ser considerados arte — na verdade, não estão ali com uma função totalmente utilitária.

Estas conclusões chocaram alguns arqueólogos ainda muito agarrados ao paradigma anterior e houve quem procurasse questioná-las: hipóteses todas rejeitadas, explica Zilhão. A sua luta para provar que esta espécie não é tão primitiva como se pensava já está a ser travada há muitos anos.

Uma das primeiras contribuições que o português deu para esta mudança de paradigma da evolução humana foi com a descoberta, em 1998, da criança de Lapedo — cuja anatomia apresentava uma combinação de traços atuais e outros típicos dos neandertais. Esta grande revelação veio indicar que tinha havido miscigenação extensiva entre as duas espécies, o que implica que são populações equivalentes: já que os humanos não se misturam com seres completamente distintos, mas sim uns com os outros, explica o investigador.

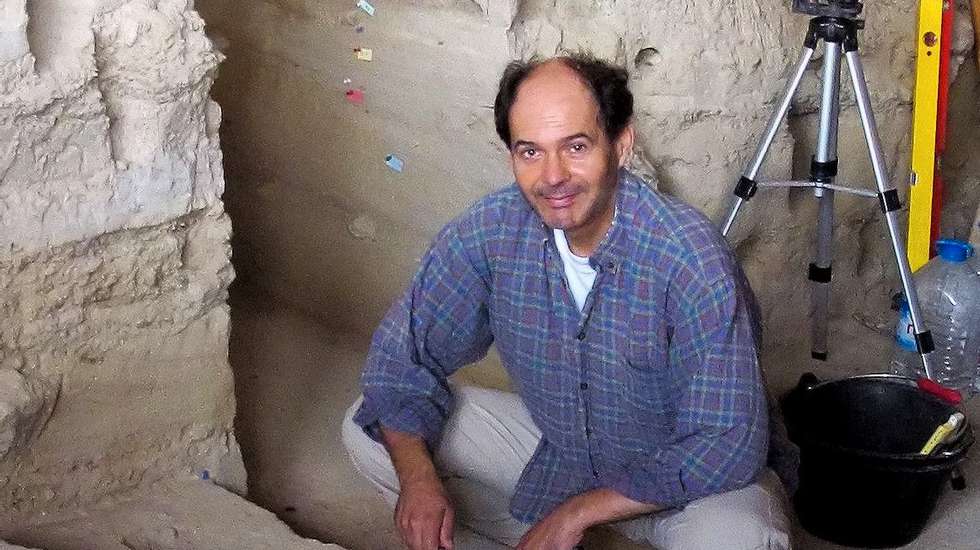

Esta visão alternativa da evolução humana já se vem desenvolvendo desde finais dos anos 1990 e, como se congratula Zilhão, tem ganhado muito apoio. O arqueólogo português encontra-se, ultimamente, a trabalhar em Portugal, no sistema de grutas da nascente do Almonda, em Santarém. Foi aí, curiosamente, que esteve envolvido na descoberta de um crânio com 400.000 anos, estudo publicado há quatro anos.