A novela gráfica de Kate Beaton acerca dos dois anos que passou nas areias petrolíferas em Alberta, no Canadá, para pagar o seu empréstimo estudantil tem sido aclamada na imprensa internacional, sobretudo devido às denúncias que aí encontramos da precariedade laboral, da insalubridade e do machismo que se vive em explorações deste tipo, justificadas pela subtração de uma ideia de casa associada à razão de cinquenta homens para cada mulher. Por mais pertinentes que sejam estas denúncias, o valor literário de uma obra em nada depende da justiça das causas que nela se defendem.

Em 1882, numa carta que escreveu a Theo, seu irmão, o ainda anónimo van Gogh narra a discussão que tivera com Mauve, seu primo e, então, um artista consagrado, por van Gogh se ter descrito como “artista”. Perante a indignação do primo, van Gogh recusa retirar o que dissera, explicando que “no que me diz respeito, essa palavra significa ‘estou à procura, ando à caça, estou profundamente envolvido’”. Esta descrição de artista como alguém que formula perguntas para as quais não sabe a resposta parece-me bem mais certeira do que a ideia de autores fortes que pauta a crítica literária contemporânea, onde é a força das respostas e não a hesitação na pergunta a definir os grandes artistas. Isso não implica, evidentemente, que a arte deva ser desengajada ou que um autor não possa ter e expressar convicções políticas ou morais. Apenas que não é através disso que se afere o valor literário de uma obra.

Dito isto, há muito mais valor literário nos momentos em que os funcionários machistas das explorações têm gestos atenciosos para com Katie ou quando descobrimos que Leon, que passa a vida a falar (provavelmente com sinceridade) acerca do seu amor pela mulher que deixou lá longe, anda envolvido com a empregada de limpezas do que em qualquer situação de violência machista ou capitalista, por ser então que as personagens deixam de ser instrumento de denúncia para se tornarem pessoas ambíguas e contraditórias, como qualquer um de nós.

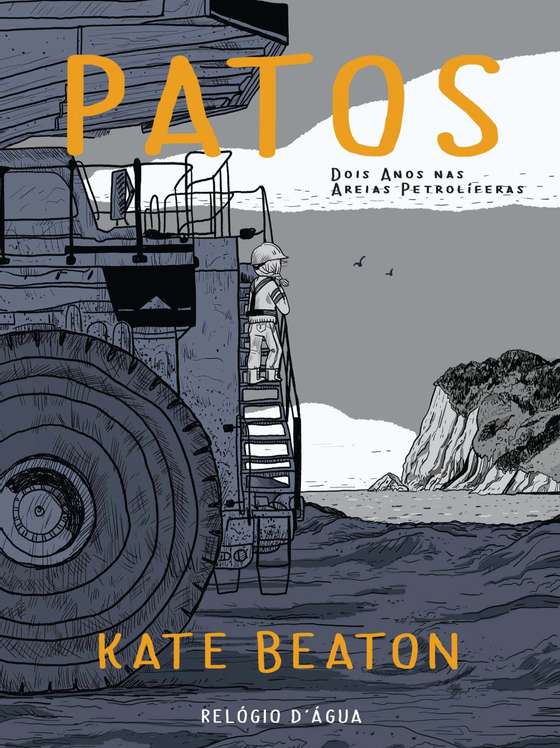

Título: “Patos — Dois Anos nas Areias Petrolíferas”

Autor: Kate Beaton (trad. Alda Rodrigues)

Editor: Relógio d’Água

Páginas: 440

Os melhores momentos do livro são, portanto, aqueles em que a protagonista explica os motivos que a levam a não odiar por completo esse sítio que primeiro a desterra e depois a soterra, ou quando Katie reflete acerca de como a existência num ambiente perpetuamente provisório reforça a nossa animalidade, ou quando se revolta com uma jornalista que queria escrever um artigo a denunciar a precariedade laboral das areias petrolíferas, falando-lhe sem a ouvir, por já ter tudo escrito antes sequer de começar a investigação, fazendo com que Katie compreenda que as pessoas que se opõem a este tipo de exploração olham para estes funcionários como animais, sendo incapazes de imaginar que aquelas pessoas poderiam ser suas familiares (“Acho que as pessoas como ela não acreditam que os homens que conhecem também se comportariam assim./ Não acreditam que o irmão, o pai ou o marido poderiam ser afetados do mesmo modo pela solidão, pelas saudades de casa e pela falta de mulheres/(…)/ É tudo sujo e feio, enquanto ela trabalha num escritório em Toronto” (p.375)).

O problema de Patos é que todos estes momentos virtuosos acontecem no último terço do livro. Até lá, assistimos à acumulação confusa e repetitiva de situações que têm o mérito de transmitir aos leitores o desespero da protagonista e o demérito de não os prenderem a uma narrativa coerente e coesa, em que as cenas derivem umas das outras, como acontece numa história bem contada.

No início de cada capítulo, Kate Beaton tem o cuidado de desenhar mapas de personagens, para que os leitores reconheçam e se afeiçoem aos protagonistas da história. No entanto, estes mapas rapidamente se tornam obsoletos, uma vez que há dezenas de personagens com o mesmo protagonismo que não estão elencadas nesses mapas e as que aí encontramos aparecem e desaparecem da história sem se darem a conhecer, o que deixa o livro encalhado entre uma narrativa biográfica e uma descrição naturalista do ambiente das areias petrolíferas de Syncrude, Long Lake e Albian.

É certo que poderia argumentar-se que Katie muda de emprego frequentemente e que este tipo de trabalho promove uma certa indiferenciação em relação aos outros, pelo que a experiência dos leitores poderia, em certo sentido, corresponder afinal à da escritora, mas o papel de uma escritora é, em parte, o de ter uma presença autoral suficientemente robusta para guiar as personagens, libertando-as das contingências autobiográficas e expondo-as ao nosso olhar tempo suficiente para que percebamos quem são, de onde vêm, o que desejam, para onde vão e por que motivo agem assim, sob pena de não se criar a empatia necessária de que a literatura depende. É por vezes frustrante que as promissoras histórias de Doug, Leon ou Lily, por exemplo, sejam frequentemente interrompidas por iterações de abusos e assédios, ao ponto de anestesiarem e entorpecerem os leitores, não dando espaço a que a arte de Kate Beaton respire, à medida que a história se transforma numa compilação repetitiva de peripécias e à medida que a dívida aos bancos vai diminuindo.

Mais do que a notícia que ocupa duas ou três páginas da história e que dá nome ao livro acerca de quinhentos patos mortos num tanque de decantação da Syncrude Canada, o exemplo paradigmático disto mesmo é a história de uma raposa perneta que alegadamente se passeava pelas areias petrolíferas. Numa noite nevosa, Katie, ao levar o lixo do escritório à rua, encontra a célebre raposa e, em duas páginas extraordinariamente bem conseguidas, ofende aquele animal misterioso e belo, atirando-lhe bolas de neve, de forma a evitar que este entre num terreno de minas. Por vezes, enquanto leitores, sentimos que é isso que Kate Beaton faz com a sua novela gráfica: escorraça os momentos de maior beleza para longe, deixando-nos a assistir, uma e outra vez, ao espectáculo marialva dos seus colegas de trabalho.