É um romance impressionante. Lendo-o, não fica difícil entender porque é que a revista Granta considerou Sarah Berstein uma das melhores jovens romancistas da Grã-Bretanha em 2023. No romance – segundo da autora, e perturbador –, enredo e voz que narra casam na perfeição.

Sem nome, a narradora é uma mulher que se muda da sua terra natal para uma região setentrional dos antepassados, onde se torna governanta do irmão. Parece estranho, e é, mas o passado e a construção psicológica explicam-no. Já lá vamos. Convém ainda acrescentar o contexto: o irmão acabara de ser abandonado pela esposa e pelos filhos. A sós pela primeira vez, volta-se para a figura que tinha, desde a infância, orbitado à sua volta: à narradora, cabia servir; ao irmão, ser servido. Daí que nenhum estranhe que, na idade adulta, ela possa desistir de tudo o que tem – da sua terra, da sua casa, do seu quotidiano, do que quer que seja comezinho ou importante – para ir viver a vida dele. Sendo a filha mais nova da família, fora sempre tratada como serva, e ele sempre tratado como ídolo:

Eu vivi para eles. Vivi em especial para o meu irmão, o mais velho, o mais atraente, o mais amado de todos os irmãos, tal a energia e a esperança que haviam sido depositados na sua conceção e na sua educação. Um primogénito!” (p. 32)

Tentei ser boa. Sorria enquanto executava o que me mandavam. Fazia o meu trabalho sempre de cara alegre, limpa e irrepreensível, resplandecente, a deixar as botas resplandecentes. A joelhada, acocorada, para cá e para lá, de pé também durante horas ao pé de uma cama, mais tarde sentada talvez na beira de uma cadeira, tornozelos cruzados, coxas afastadas, uma expressão que deve ter sido uma oferenda.” (p. 34)

Ao longo da narrativa, vamos tendo a sua versão sobre uma sempiterna exploração, embora nunca em tom de queixa: é a vida como ela é. Ainda assim, o leitor depara-se com uma realidade que fere: a menina sempre explorada, sempre posta de lado, vilipendiada, sempre personagem periférica, resultando mais em coadjuvante do que em pessoa. Ao longo dos anos, a sua vontade, chutada para canto, eclipsou-se, transformando-se na vontade alheia. Ao mudar-se para a nova casa do irmão, não fala sequer a língua do lugar onde está, e que não é nomeado, no que não parece causar-lhe grande aflição. O assunto é referido sem tom de mágoa ou de perda.

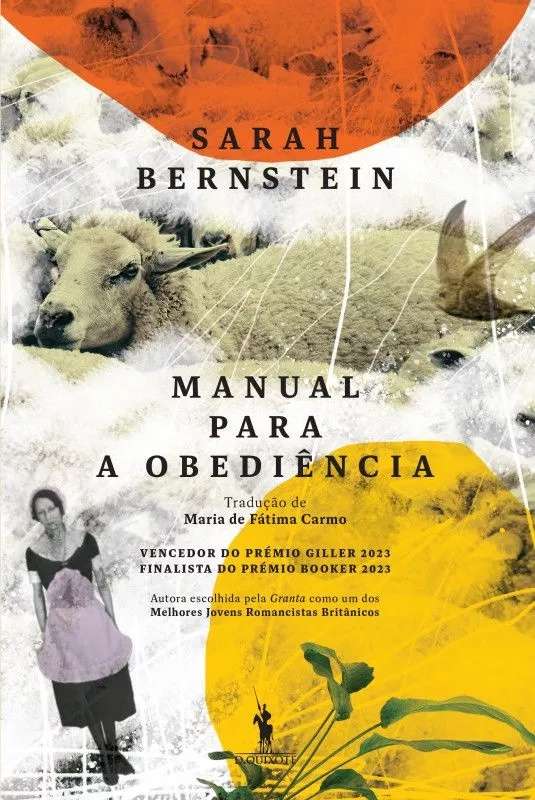

Título: “Manual para a obediência”

Autora: Sarah Bernstein

Tradução: Maria de Fátima Carmo

Editora: D. Quixote

Páginas: 176

Treinada desde a infância para transferir os seus desejos para o serviço dos desejos alheios, a narradora existe quase como uma sombra – quase como quem não conta. Por exemplo, há situações em que é mostrada uma servidão exagerada – ela a dar-lhe banho, ela a vesti-lo – e a priori não se entende se há ali contornos levemente incestuosos ou se a secundarização da personagem é tanta que nem é considerada, nem é suficiente para provocar vergonha – ou seja, se simplesmente não conta nem é vista. Estas cenas são contadas sem comentários posteriores, e é o que torna a narradora tão particular, a forma como, volta e meia, vai largando, aqui e ali, pedaços de informação que desconcertam o leitor, e que aparecem en passant.

Assim que a narradora ali chega, o irmão tem de partir, devido a negócios, e começam a acontecer eventos estranhos, que dão logo um tom absurdista ao romance: há uma histeria bovina coletiva, há estranhíssimas mortes de animais, há uma gravidez fantasma de uma cadela. E, mais importante ainda, há o dedo apontado pelos habitantes da vila, que a culpam por tudo. Ali, a comunidade torce o nariz ao forasteiro, isto intensifica-se com a narradora do romance. Mantendo o tom absurdista, a hostilidade corporiza-se, acumulando-se às portas do jardim da casa, e então empurrando os muros.

É engraçado ver a forma como os habitantes recuam a cada gesto seu, ainda que aparentemente inócuo – aliás, principalmente por isso. Ao mesmo tempo, há que notá-lo: a versão é dela, por isso quem lê tem de medir até que ponto confia. Afinal, porque é que os outros ficarão tão perturbados? Se o terror é tanto, é também fácil indagar que a versão branda esconda qualquer coisa. Ela bem tenta a ligação com eles, mas dali só leva medo e desconfiança, e não será escusado olhar para os tempos idos: os irmãos pertencem a um povo vilipendiado, com os antepassados judeus a terem sido perseguidos. No ponto temporal da narrativa, a narradora depara-se com o anti-semitismo moderno, em cenas que são, em simultâneo, duras e absurdas.

Ao longo do romance, vai havendo um fundo quase surrealista, com a narradora a imaginar que a terra quer expulsá-la. Ao divagar pela floresta, deixa-nos as suas divagações – e o romance faz-se muito disso, mais do que de ação. Ao leitor, cabe seguir a cabeça a tentar entendê-la; pensar com ela, sê-la e, em simultâneo, questioná-la. A prosa é cirúrgica, virada para a manipulação do leitor com elegância – e para a sua confusão.

O jogo dialógico não dá tréguas e o leitor dá por si frente-a-frente com a versão de um oprimido: por um lado, parece fácil acreditar, pelo menos aceitando-se uma visão maniqueísta e vitimista; por outro, a literatura é muito mais do que o preto no branco, e também aqui se mede a facilidade com que se aceita uma versão. É que, à medida que as cogitações se desenham, o leitor também vai vendo de que forma – ou uma hipótese de como – se internaliza a opressão, a secundarização, até a culpa, seguindo o fluxo de consciência de alguém que pareceu não ter palco na própria vida.

Tudo se mescla num romance multidimensional. Não passa ao lado a xenofobia dos habitantes, o horror ao outro, e a forma como foi tratada pela autora foi de uma notável originalidade, dando sempre lugar à nuance, permitindo sempre ao leitor a surpresa, tanto com o conteúdo quanto com a forma.

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia