A caixa dos botões de Gwendy (Gwendy’s button box, no original) tem interesse em especial pelo exercício de escrita que constitui. Stephen King iniciou uma história que não conseguiu terminar. Partindo daí, Richard Chizmar tomou as rédeas, rédeas essas que foram agarradas à vez por cada um dos autores. Dessa junção, nasceu o livro – e depois seguiram-se mais dois, ainda por publicar em Portugal, compondo uma trilogia. O segundo, Gwendy’s magic feather, contou apenas com a mão de Chizmar; o terceiro, Gwendy’s final task, já voltou a ser uma parceria. O conjunto é, por isso, uma experiência de criação incomum, com reescrita de um sobre a escrita de outro.

No centro da narrativa do primeiro livro, temos Gwendy Peterson, que, em 1974, tem 12 anos. Rechonchuda, e prestes a mudar de escola, quer à força toda emagrecer, em parte para que a sua alcunha não a siga. A acção passa-se em Castle Rock, no Maine, cenário já para lá de identificável em relação a Stephen King. Cidade ficcional, ganhou vida através da literatura, dando logo de caras o universo do autor. Ali sabe-se que haverá sempre um episódio, que não haverá dois dias de sossego, razão pela qual não surpreende que apareça um homem, Richard Farris, em frente a Gwendy, com uma caixa para lhe dar, saltando à vista do leitor o perigo. Basta a ideia de uma oferta de um estranho para accionar alertas. E, mesmo no momento em que se intui a possibilidade de o homem ser um agressor sexual, o próprio perigo é abordado dentro da narrativa, criando logo um ambiente mais sinistro:

– Vai… Senhor Farris, vai fazer-me mal?

Ele sorri.

– Agarrar-te? Puxar-te para os arbustos e talvez fazer-te umas maldades? (…) não tenho nenhum interesse sexual em rapariguinhas.” (p. 14/15)

Basta este tom infantil para se ditar o tom – terrífico. E a partir daqui, já fica claro, mesmo para quem não mergulhou na sinopse, que o tom irá perdurar na leitura. E assim é. Farris convence Gwendy a ficar com uma caixa de botões: um botão dispensa chocolates, outro moedas. E mais ninguém pode tocar-lhe. Quando questionado, Farris é sempre críptico. Parece o mistério do perigo, parece ignorância. Não se sabe bem. Mas cedo se entende que os chocolates fazem com que Gwendy seja boa em tudo. À volta, as pessoas espantam-se, talvez outras achem estranho o caminho súbito para o estrelato: de repente, Gwendy não só emagrece como se torna a mais bela rapariga da escola, é campeã de atletismo sem treinar, tira notas máximas sem precisar de estudar. Pelo meio, a caixa tem algumas regras. Carregar no botão preto é proibido, intuindo-se que pressioná-lo levaria à hecatombe, e com isto a caixa funciona também como o sussurro da tentação. Enquanto a narrativa avança, tal como a vida de Gwendy, ouve-se o sussurro que tenta para o desconhecido. Aos poucos, também o leitor quer meter o dedo nos botões, dando por si em luta com a própria narrativa: se Gwendy não ceder, o leitor nunca saberá o que existe detrás da proibição.

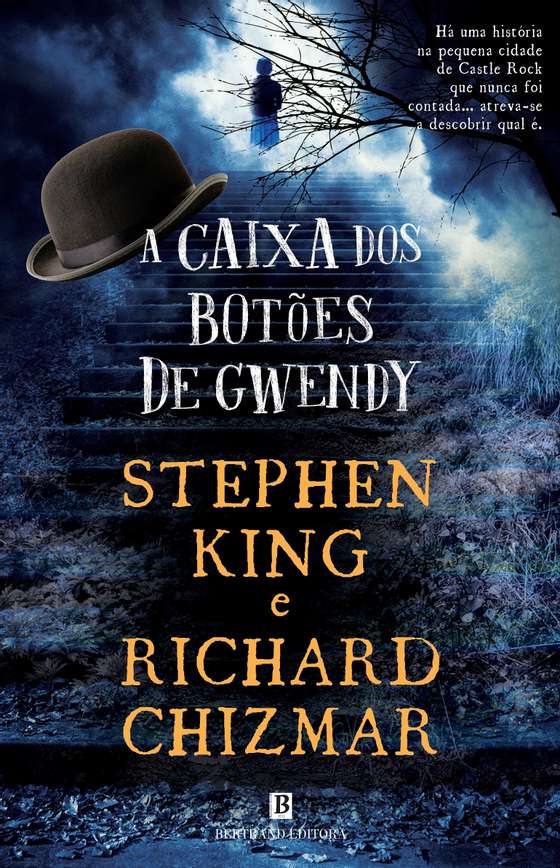

Título: “A pequena caixa de Gwendy”

Autores: Stephen King e Richard Chizmar

Tradução: Rui Azeredo

Editora: Bertrand Editora

Páginas: 144

Enquanto o enredo se desenrola, não há prosa de enfeite, e sobretudo não há prosa inútil. Na novela, cada frase é operante. E, mesmo sendo curta, precisamente por essa estratégia de utilidade e função de cada frase, os autores conseguem desenvolver as personagens. Sabem a vida, principalmente Gwendy, mas também o seu bully, esse que a levou a querer emagrecer. Isto é muito comum em Stephen King, que iniciou a narrativa: pegar num problema que parece coisa pouca e acabar por definir o estado psíquico e anímico de alguém. No caso, a batalha pelo emagrecimento, o medo do vilipêndio público, a ideia de auto-realização e de conquista. E, do outro lado, a necessidade de espezinhar como forma de ter controlo perante a vida ou de vingar a existência de forma ressabiada. Ao mesmo tempo, lá se mantém a máxima de Stephen King no que concerne a enfrentar as engrenagens da ficção: por todo o lado, os autores mostram em vez de explicar, o que coloca o leitor permanentemente em cena, vendo a acção em vez de uma versão.

Ao longo da leitura, o que vai tendo graça é o tom infantil num texto dirigido ao público adulto, criando, aqui e ali, uma sensação de desconcerto. Em simultâneo, está bem doseada a tentação do mal – um botão que possa provocar a matança –, assim como a ideia do mal como coisa ao longe, que não afecta o quotidiano de quem o cria, e que tem laivos de O mandarim, de Eça de Queiroz. Prova disso são os momentos em que os autores vão mostrando a vida quotidiano dos Estados Unidos, assim como o peso histórico que reside em cada família. Ao entrarem em cena, as personagens secundárias trazem à narrativa questões relativas aos lançamentos de bombas em Hiroxima e Nagasáqui, vendo-se aqui a relação que se vai estabelecendo com a morte ao longe, sem cara, sem nome, sem presumíveis identificações identitárias (etnia ou nacionalidade, por exemplo). Ou seja, entre histórias de terror e afins, também se vai consolidando uma ideia de América ou de americanice.

Finda a leitura, encontra-se uma novela bem calibrada, que garante o interesse do leitor, surpreendendo no final. A prosa, funcional, cumpre o seu propósito, não deixando a sensação de haver, em termos estilísticos, arestas por limar.

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia.