Índice

Índice

Cresceu à beira do Índico, primeiro em Lourenço Marques, depois em Quelimane e a seguir na atual Maputo outra vez, mas também cresceu longe de tudo. Longe o suficiente para, nos anos passados na capital da província da Zambézia, viver sem água canalizada e sem eletricidade, dependente de chuva e geradores a petróleo. Ou para vir pela primeira vez a Portugal em 1944, aos 8 anos, e só perceber durante a viagem de paquete que algo de errado se passava no planeta, porque a bordo havia espiões e à chegada à metrópole senhas de racionamento para comprar leite, farinha e arroz.

Como não deu pela guerra, a segunda a tocar o mundo (quase) todo, Laura Encarnação Andrade Rainho (o Teixeira de Vasconcelos com que a apresentam veio depois) também não deu por Simone de Beauvoir ou pelo feminismo, apenas cresceu com a ideia fixa de que casar e “ficar arrumada” não era para ela. Queria estudar a sério, não apenas picar o ponto na escola comercial para sair de lá aos 15 anos em busca de trabalho ao balcão e marido à mesa de jantar, explica ao Observador, no cubículo para reuniões que teve o cuidado de reservar junto à sala dos professores da Universidade Lusófona, em Lisboa, onde dá aulas de Microbiologia Industrial, “para estarmos mais à vontade”.

Sobre a mesa tem espalhados vários documentos e currículos, que trouxe de casa em duas pastas, para ter a certeza de que não se esquece de nada: são muitas datas, muitas viagens, muitos cursos e especializações. “São muitos anos, se estiver cansada podemos parar, quer beber um café?”, vai-se preocupando a espaços, dando simultaneamente a entender que tem todo o tempo do mundo, que a tarde ainda vai a meio e, com o fim do semestre, o que não lhe faltam são horas livres. Se as gasta na investigação académica que continua a fazer e nos almoços com as amigas, daqueles longos, que entram pela tarde dentro, por que não despender algumas a recordar?

▲ Laura Teixeira de Vasconcelos em Lourenço Marques, aos 14 anos

D.R.

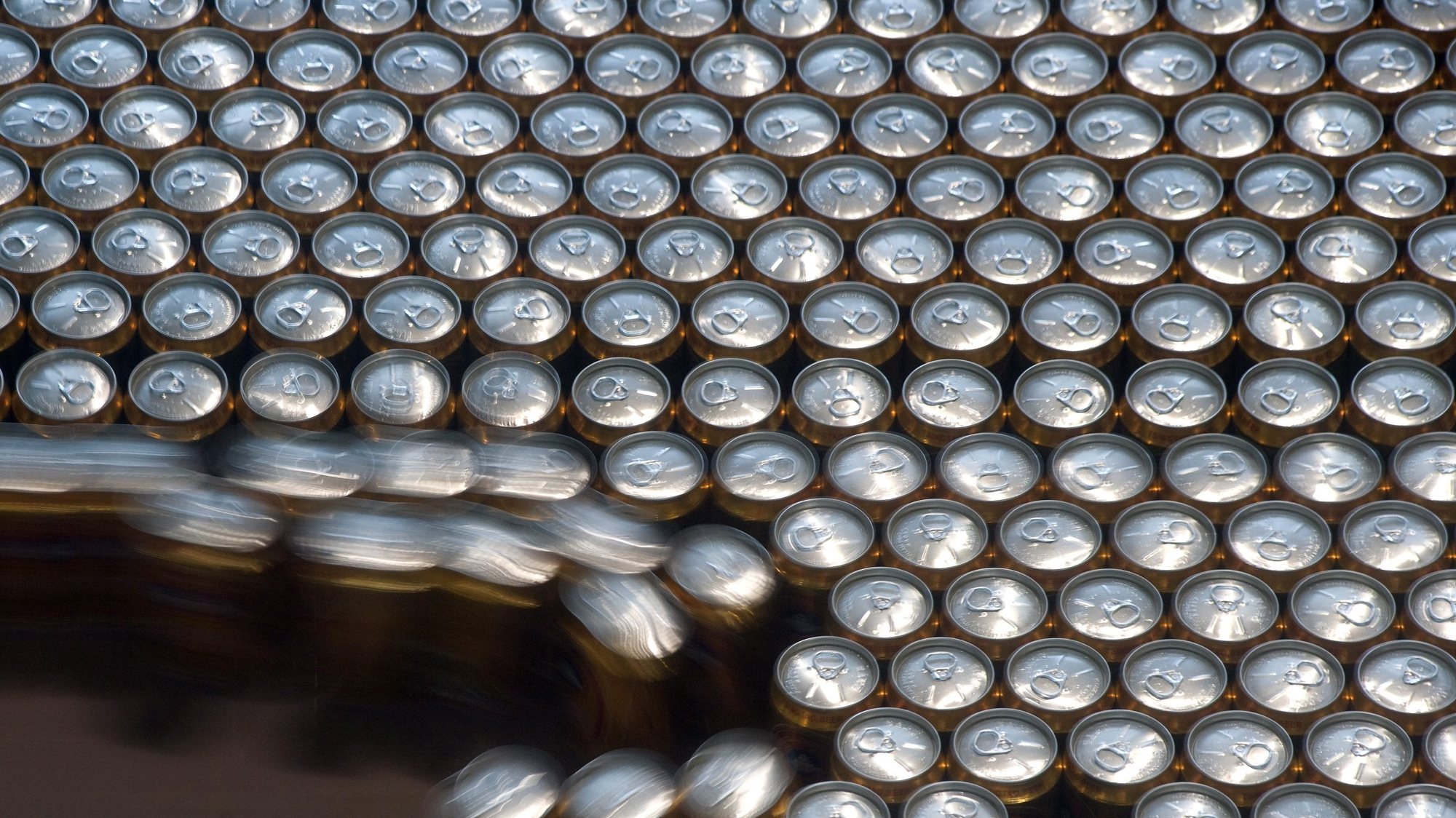

Apesar da idade e do facto de até se ter enganado nela na primeira conversa (são 81 e não 82, apressa-se a explicar no início do segundo encontro), garante com um sorriso que não tem problemas de memória. A forma como se lança em descrições e explicações pormenorizadas sobre o avô, regedor, da Figueira da Foz, que enviou o pai de castigo para São Tomé, ou a propósito da avó que foi copeira num hotel de luxo no Brasil; as cervejas de fermentação a 23ºC ou a 16ºC e respetivas leveduras (“Nas primeiras, as ales, as leveduras vêm para cima, nas lagers, vão para o fundo”); ou sobre a casuarina, árvore típica de Moçambique, que plantou há décadas junto ao Instituto de Microbiologia do Rio de Janeiro e que hoje, grande e frondosa, é uma espécie de símbolo do edifício, faz prova disso.

Cerveja de borla

Com a voz doce e pausada que utilizará nas aulas e no laboratório, onde ensina os alunos a produzir a própria cerveja, debita a vida num misto de orgulho e naturalidade – “Foi assim”, “Tive sorte”, “A vida é feita de acontecimentos que não têm importância nenhuma”. Lá no fundo, saberá que não é de todo verdade.

Nascida a 29 de Fevereiro de 1936 em Moçambique, terceira filha de um funcionário dos caminhos de ferro com transferências obrigatórias a cada quatro anos e de uma empreendedora com jeito para a costura que fazia sorvetes de pera-goiaba, manga, laranja e banana para vender na rua, Laura tinha tudo para não ter sido nada daquilo que acabou por ser. Aos 81 anos, mais do que aposentada, faz questão de continuar a trabalhar, a ensinar e a investigar – agora já só na Lusófona, para onde conduz todos os dias, sozinha, desde “a flat” (foram muitos anos a viver fora de Portugal e aparentemente tudo aquilo que trouxe foi este vício de linguagem, várias vezes repetido) onde mora em Linda-a-Velha, com o filho, Fernando.

Foi no pólo do Campo Grande que criou a primeira (e, até ver, única) cerveja universitária do país, artesanal, produzida numa instalação-piloto construída em 1968 para a fábrica da Central de Cervejas, na Vialonga, que em 2005 resgatou do ferro-velho — “Iam deitá-la fora porque arranjaram uma maior, de mil litros, e esta só leva 120. Em todo o mundo este tipo de máquinas, quando deixam de servir à indústria, vão para o ensino, era um desperdício se tivesse ido para o lixo. Aqui, com estas panelas, consigo ensinar aos alunos o processo de fabrico da cerveja, nas máquinas industriais eles não conseguem ter a mesma noção”, explica, enquanto saboreia uma CUL (Cerveja da Universidade Lusófona), no laboratório onde ela é feita, numa sala térrea rodeada de vidro por três lados, com temperatura tipo-estufa.

Na altura, Alberto da Ponte, que morreu no início de 2017, com apenas 64 anos, era o administrador não executivo da Central de Cervejas. Laura, que trabalhou na empresa durante 22 anos, até podia ter-lhe pedido autorização para ficar com a instalação-piloto, mas preferiu apontar para as estrelas e interpelou diretamente o CEO da multinacional Scottish & Newcastle, então proprietária da Central, hoje nas mãos da holandesa Heineken.

“Descobri que ele tinha tirado o doutoramento no mesmo college que eu. Escrevi-lhe uma carta a explicar e chamei-lhe colega. Deu-me logo a máquina! Fiz um acordo com eles, ainda hoje me dão o malte e o lúpulo para a cerveja que faço aqui. Por ter sido funcionária, também continuo a ter cerveja de borla lá em casa, tenho direito a 36 caixas por ano. Quando lá trabalhava não bebia todos os dias, nem pensar! Hoje, no verão, às seis da tarde, gosto de beber uma cervejinha”, conta, entre risos.

Curiosamente, ela, que nem sequer queria casar, só se meteu no mundo da cerveja por causa do marido, de quem se separou há mais de duas décadas, mas cujos apelidos, Teixeira de Vasconcelos, continua a usar, colados que estão à sua identidade e célula profissionais. O pior, assume, é que nem quando tudo começou, numa igreja em Fátima, apenas um dia depois de completar a última cadeira da licenciatura em Engenharia Agronómica, queria ficar com eles. “O padre, um gordo, disse-me que não me casava se não adotasse o apelido do noivo: ‘Ora, já estou aqui, vestida de noiva, não vou argumentar consigo’, respondi-lhe. E fiquei com o nome. Mas não queria. Casei-me antes de entregar a tese, o meu marido era meu colega de curso, entrou um ano antes de mim, mas como reprovou fomos colegas a partir do segundo ano. Ele é que começou a trabalhar na área da cerveja, fez um estágio na Central, depois da universidade, uma especialização em Lourenço Marques e depois outra na Bélgica.”

Em sua defesa, está explicado: não queria casar e casou, mas também só o fez porque estudou — que era o que queria, em primeiro lugar. Resume tudo a uma espécie de sorte determinista, acredita que teve muita, que foi por isso que a vida lhe correu tão bem como corre ainda, apesar do divórcio ou das preocupações acerca do filho (55 anos, diagnosticado há apenas três com Síndrome de Asperger) com e para quem vive atualmente.

“Quando cheguei cá isto era a Idade-Média”

O irmão mais velho, o primogénito da família, morreu ainda em bebé, vítima de pneumonia, antes sequer de Laura nascer. “A minha mãe sempre me disse que se o meu irmão fosse vivo nem se punha a hipótese de eu estudar, já tinha o destino traçado. Mas ele morreu e a minha irmã mais velha não quis. Tive sorte”, repete. Não há como questionar o argumento à primeira vista cruel, aconteceu antes de ela existir, foi assim e pronto.

▲ Com os pais e com a irmã mais velha, Irene

D.R.

Como foram “assim” uma série de outras coisas na sua vida, num tempo em que as mulheres ficavam em casa a coser meias: no final da licenciatura fez uma especialização em Melhoramentos Rurais só para português ver — “Avisaram-me logo de que podia tirá-la mas que não podia exercer, os privados só pretendiam contratar homens, porque as mulheres casavam e tinham filhos” –; quando voltou para Moçambique não podia ir a lado nenhum sem o marido — “Ainda sou do tempo em que era preciso autorização para cruzar a fronteira para a África do Sul” –; anos mais tarde, numa altura em que ele esteve fora do país, deixou de poder pagar o colégio do filho de ambos, que tinham enviado entretanto para a metrópole — “Como não era cabeça de casal não podia ir ao banco mandar dinheiro”.

No final, apesar de ter passado por tudo aquilo que as mulheres da sua geração passaram, Laura Rainho (neta da maior vendedora de peixe da Figueira da Foz e arredores no final do século XIX, aka a Rainha — eis que também o apelido paterno tem história, com a fama da comerciante a transformar-se em nome por obra de anónimos funcionários de registo) teve realmente muita sorte, como diz.

Foi enviada de Lourenço Marques para a aldeia de Farminhão, em Viseu, onde fez o 6º e o 7º anos (hoje 10º e 11º, que o 12º só seria criado em 1980), aos 16 anos, em 1952.

Não existia sequer escolaridade mínima obrigatória, só quatro anos mais tarde é que a medida seria instituída — 4ª classe para os meninos, 3ª para as meninas. A taxa de analfabetismo nacional rondava os 40%, mas subia para os 50% no caso das mulheres, a generalização do acesso ao ensino superior ainda teria de esperar mais de duas décadas para pelo menos começar — e bem lentamente.

Mas, apesar das saudades de Moçambique, onde deixou pais, irmã e hábitos de desporto diários, Laura conseguiu estudar. E em 1954 deixou finalmente o frio de Viseu, onde ainda hoje há quem a conheça por Zátopek, como o checoslovaco que limpou o ouro nos 5 mil, nos 10 mil e na maratona dos Jogos Olímpicos de Helsínquia, justamente no ano em que lá aterrou. “Como não aguentava o frio, ia para o liceu — e para todo o lado — sempre a correr. Em Lourenço Marques deixei uma série de medalhas, era boa no salto em comprimento e nos 100 e nos 200 metros, e também cheguei a ser federada em basquetebol. O desporto é uma boa maneira de educar as pessoas, para os valores individuais e para os de grupo. Em Portugal não encontrei isso, ninguém fazia desporto, muito menos as mulheres. Se até quando ia ao café, em Viseu, era falada… Quando cheguei cá isto era a Idade Média.”

“As mulheres não podiam”

Hoje, de cabelo arranjado, sobrancelhas desenhadas, calças pretas e blusa escura, cintada e adornada com um fio simples de ouro, Laura, sempre crítica da metrópole e dos seus costumes, lá acede: pelo menos uma coisa boa aprendeu quando trocou África pela Europa – a “teoria das cores”. Que é como quem diz, a vestir-se de forma sóbria e elegante: “Lá usávamos cores muito garridas, vermelhos com amarelos e coisas assim. Até chegar a Portugal nunca tinha pensado no uso das cores como forma de passarmos despercebidos e não tinha noções nenhumas sobre a combinação de tons”.

Devidamente aculturada (pelo menos ao nível da roupa), foi viver para casa de uns tios, sem filhos, em Lisboa, e começou as aulas na universidade. “Escolhi agronomia porque queria voltar para África, para ser agricultora”, explica. Foram cinco anos de curso, mais um de sistemas agrícolas tropicais (“Não havia equivalências, o café, o chá, os solos, a meteorologia, era tudo diferente em Moçambique”), e três para fazer a tese. Em 1960 disse o sim em frente ao tal padre gordo, em 1962 deixou o marido em casa dos tios, onde tinham ficado a viver depois do casamento, e voltou para casa dos pais, para que o filho nascesse na sua terra.

Em Lourenço Marques, começou a trabalhar no Departamento de Agricultura, na brigada do estudo dos solos, uma espécie de ocupação sazonal, que só lhe dava o que fazer de tempos a tempos. Logo a seguir, foram criados os Estudos Gerais Universitários de Moçambique e Laura foi uma das professoras escolhidas pelo então reitor José Veiga Simão para assegurar as aulas de Microbiologia Agrícola. Oito anos depois, quando Veiga Simão foi nomeado ministro da Educação Nacional de Marcello Caetano, para levar a cabo a maior reforma do ensino até então — “Educar todos os portugueses, onde quer que se encontrem, na aldeia escondida ou na cidade industrializada, na savana seca e ignota ou na lezíria verdejante, é princípio sagrado de valor absoluto e de transcendente importância”, foi o que prometeu -, Laura também saiu. Curiosamente, recorda a professora, só chegou a entrar porque o homem a quem estava destinado o seu lugar preferiu ir para a fábrica que então produzia a Laurentina para tirar Engenharia Cervejeira — “Era isso que faziam os homens, as mulheres não podiam”.

E foi isso o que o seu marido fez quando finalmente acabou a tese em Portugal e se juntou à família na capital da província ultramarina de Moçambique, já o filho, Fernando, tinha 2 anos. Ele foi trabalhar na fábrica de cervejas, ela continuou a dar aulas, a investigar (“A fixação biológica do azoto era a minha especialidade”) e a fazer trabalhos para fábricas na região – “Não o invejava em nada por estar nas cervejas, sempre gostei de investigar, fazia pesquisa de cladosporium resinae, um fungo que vem na gasolina e atacava componentes dos aviões, ia muito a fábricas na África do Sul. Tirando o apartheid, era tudo melhor, mais avançado. Davam-me bidões de gasolina, como agradecimento pelo trabalho”.

Ao mesmo tempo, ia tentando, cada vez mais desesperadamente, ganhar uma bolsa de doutoramento no estrangeiro. Mais uma vez, acabou por ter sorte, apesar do género: “Já tinha começado a Guerra do Ultramar, eu tinha melhores notas do que eles mas não ganhava a bolsa, os homens eram preferidos, para poderem escapar à tropa. Não podia continuar a dar aulas sem ter um percurso académico, continuei a tentar. Entre 1970 e 1973 estive na Universidade de Londres”.

Fez os 34 anos na capital britânica, longe do marido, do filho, então com 8 anos, e da sopa de legumes da mãe. “Cheguei em Janeiro, estava muito escuro e frio, não gostava da comida, estive uma semana para me adaptar, estava a ver que ia parar ao hospital.” Depois melhorou, enturmou-se, recorda-se até hoje do trio que a adotou – “Era o Koulassuri, do Ceilão, atual Sri Lanka; o William Scott, da África do Sul; e o Kan, da China, que era o mais inteligente de nós todos, tinha assistido à Revolução Cultural do Mao Tsé-Tung e falava seis dialetos. Ele tinha dois filhos, a mulher estava lá também, mas sempre ocupada, trabalhava em restaurantes chineses”, descreve primeiro, para depois soletrar com desenvoltura cada um dos nomes, quase como se os tivesse escrito ontem.

Não teme ser politicamente incorreta, fala com tanta naturalidade que dá até a impressão de que não tem sequer a mínima noção de que é possível incorrer em tal crime. “É assim.” Por isso, “assim”, diz simplesmente que não sofria com a distância da família. Que nunca sofreu: “Sempre gostei muito do meu filho mas não me afligia porque sabia que ele estava bem. Aquela história de tratar dele não era comigo, era com a minha mãe. Claro que quando ela morreu tive de assumir os meus deveres e de cuidar dele.” Até lá, continuou sempre a pôr-se em primeiro lugar. Foi por isso que, quando se mudaram para o Brasil, em 1975, apesar de ter arranjado colocação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a dar aulas a alunos de pós-graduação, a médicos e a farmacêuticos, não descansou enquanto não recebeu uma bolsa de pós-doutoramento.

O divórcio

Entre 1977 e 1979 esteve na Universidade de Rutgers, em New Jersey. O marido ficou, a trabalhar numa fábrica de cerveja. “Fui integrada num grupo de pesquisa sobre soja. O meu trabalho era fazer investigação sobre genes mutantes capazes de fixar o azoto na soja. Foi o que fiz durante dois anos”, tenta explicar, sem sucesso (culpa da aluna, não da professora).

Durante a estadia nos Estados Unidos, não viu marido, mãe ou filho uma única vez. Em compensação, conheceu estudantes de uma série de países e, mais uma vez tramada pelo frio, foi acolhida durante um mês pela orientadora de post-doc, uma norte-americana mórmon com três filhos — “Fiquei doente, não me dava bem com a neve”. Não se recorda sequer do nome da professora, mas lembra-se bem da impressão que lhe fizeram os preceitos religiosos da comunidade em que a família estava inserida: “Eram muito rígidos, não aceitavam negros nem homossexuais. O filho do meio, que era muito bonito e tinha 20 e poucos anos, tinha estado na Europa, a fazer uma espécie de intercâmbio. Contou quando voltou que teve uma experiência homossexual durante a viagem. Foi horrível, escreveram o nome dele à porta da igreja e excomungaram-no. Acabou por matar-se, com um tiro, num comboio…”

Como nunca compreendeu por que motivo homens e mulheres não tinham acesso às mesmas oportunidades e direitos, também garante não compreende outro tipo de intolerâncias: “Ainda hoje sou muito próxima do Robert Lamb, outro amigo que tinha lá. Casou com um neurologista, vivem juntos numa casa enorme, o engraçado é que, enquanto lá estava, nunca percebi que ele era homossexual”. Mas há coisas que uma mulher (ou um homem) não pode mesmo aguentar por isso quando regressou ao Rio de Janeiro para descobrir que o marido se tinha mudado para a Bahia, onde vivia com uma mulher, nessa altura já grávida dele, decidiu que era hora de voltar a Portugal. “As brasileiras gostam muito dos portugueses, é a vida, a História repete-se… Não tinha nada a fazer lá. Fiquei três meses e vim-me embora. Mas ele não queria dar-me o divórcio, na altura era assim, tínhamos de passar não sei quantos anos separados antes. Só sete anos depois é que finalmente fiquei divorciada.”

Como sabia que a Central de Cervejas tinha um lugar em aberto na administração, com o nome do ainda marido nele, tentou a sorte — e foi assim que aprendeu tudo o que havia a aprender sobre a cerveja de que nem sequer era grande fã.

“Em Moçambique bebia Laurentina, mas a minha mãe gostava muito mais do que eu. E no Brasil também gostava do chopinho, que tinha pouco amargor. No fundo, gostava da bebida desde que não fosse amarga”, explica enquanto despeja de um trago o resto da CUL, uma “ale que parece uma lager”, pouco amarga, com 5% de álcool e uma “espuma excecional”. Que, com produção do mestre cervejeiro Pedro Poejo, seu antigo aluno, numa unidade de produção em Sobral de Monte Agraço, tenciona começar a vender em breve, na loja da Lusófona. “Fui perguntar ao administrador por que motivo não podíamos vender a nossa cerveja, se na loja também se vende o azeite feito na universidade. E ele disse-me que tinha razão.”

Na Central de Cervejas fez, durante mais de duas décadas, o controlo de qualidade dos materiais utilizados para fazer os lotes de Sagres — e também da própria bebida, já engarrafada. Provar a cerveja, além de analisar laboratorialmente maltes, lúpulos, leveduras e afins, era parte do trabalho. Foi estranhando primeiro e entranhando o paladar da bebida inventada há milhares de anos (crê-se) pelos sumérios depois. “Por vezes havia devoluções, as cervejas podem ter defeitos físico-químicos ou microbiológicos, tinha de fazer o diagnóstico do que se passava através de análises especiais, que não se faziam de forma rotineira. Fui começando a gostar, apesar do amargor. A verdade é que hoje a Sagres também já não é tão amarga como era, foi mudando, consoante o gosto dos consumidores.”

Ao longo dos anos, foi aprendendo a produzir a própria bebida. Em simultâneo, deu aulas em várias universidades, nos Açores, em Évora e em Lisboa, na Lusófona, onde entrou pela primeira vez há já 25 anos. Nos tempos livres, foi experimentando mais e mais tipos de cerveja (tem uma predileção especial pelas de gengibre, as ginger beers), sobretudo quando ia ao Reino Unido, onde morava, nos arredores de Londres, o seu último grande amor.

Conheceu Norman Le Roux, quatro anos mais velho, num congresso em Tróia, em 1989. Nunca mais se largaram: “Ele estava divorciado e não contava ter outra relação. Eu também não. Estivemos juntos durante 26 anos, ele lá e eu cá, encontrávamo-nos quatro vezes por ano.Tinha sido jogador de râguebi, também trabalhava em biotecnologia, era um homem diferente, muito verdadeiro. Faleceu há dois anos”, conta com o distanciamento que lhe é característico – “foi assim, aconteceu”.

Porque nem na cerveja a aprecia, deixa a amargura de lado – “Fiz muita coisa, vi muita coisa, tive uma vida ótima, pronto!” Apesar do tempo verbal, também garante que não tenciona ficar por aqui e já elegeu até novo tema de trabalho. A dar aulas só na Lusófona, a apenas quatro turmas e somente no primeiro semestre, vai voltar à investigação e trabalhar num projeto sobre cerveja e saúde: “Uma vez que em 2050 – ou até antes – a nossa vida vai complicar-se bastante por causa das infeções, já que os antibióticos vão deixar de funcionar e de impedir que morramos com epidemias, temos de começar a olhar para a cerveja como algo bom para a saúde – como já acontece com o vinho”.

“Se tiver mais de 3% de álcool a cerveja não tem patógenos, que são os agentes responsáveis pelas infeções. Também tem polifenóis, nos lúpulos, que combatem a helicobacter pylori [bactéria que se instala no estômago e é uma das principais causas de gastrites e úlceras]. E é ainda rica em potássio e em sais minerais – tem todos! – e pobre em sódio. Bem sei que tem CO2 e há pessoas que não se dão bem, mas ele também se vai embora se se deixar a cerveja um bocado no copo”, explica. E continua: mais saudável do que cozinhar com água da torneira, desinfetada com cloro – “que não mata nem os vírus nem os protozoários” -, é cozinhar com cerveja, como ela própria faz. “O álcool evapora, não há problema nenhum”.

Mais vantagens, Rainha da cerveja, princesa-neta da Rainha da venda do peixe? “Também dá prazer. E descontrai. Aceita outra?”

Long live the Queen.