Suki Kim nasceu em Seul em 1970. Quando tinha 13 anos, foi viver para Nova Iorque com a família, deixando para trás uma península dividida e um tio sequestrado pelas tropas da Coreia do Norte. Em 2002 visitou pela primeira vez Pyongyang e passou os nove anos seguintes obcecada com uma ideia: infiltrar-se no regime fundado por Kim Il-sung, criador da ideologia Juche (“autossuficiência”, uma variante do marxismo-leninismo). Durante meio ano, conviveu com 270 estudantes da elite norte-coreana e foi tirando notas que armazenou clandestinamente numa pen. O resultado foi um livro pioneiro, ainda sem publicação em Portugal e largamente incompreendido nos Estados Unidos, onde foi embrulhado como simples compilação de memórias.

Quando surgiu a oportunidade de ir ao Festival de Escritores & Leitores de Ubud — uma pequena cidade no interior de Bali, na Indonésia —, o primeiro nome que sobressaiu foi o de Suki Kim, “única escritora até à data a viver infiltrada na Coreia do Norte”. O programa online do festival incluía uma pequena fotografia de uma mulher jovem e atraente, com rasgos orientais. A biografia acrescentava que o primeiro dos dois livros escritos pela autora fora o romance The Interpreter (finalista do PEN Hemingway Prize), e que a partir de 2002 tinha viajado várias vezes até à Coreia do Norte como jornalista.

Suki Kim foi a “única escritora até à data a viver infiltrada na Coreia do Norte”

O segundo livro era uma obra de “não-ficção literária”, fruto de uma longa e minuciosa investigação. Nele relatava os seis meses que tinha passado infiltrada como professora de inglês em Pyongyang, na única universidade privada da República Popular Democrática da Coreia (nome oficial do país que ocupa a metade norte da península dividida desde o armistício de 1953).

Uma rápida pesquisa revelou que a promoção deste livro a tinha levado ao Daily Show (na época de Jon Stewart; a fotografia da entrevista com o célebre apresentador ainda decora o perfil da escritora no Twitter) e a ser ovacionada de pé numa conferência TED por uma audiência que incluía Bill Gates e Al Gore.

[Veja aqui a Ted Talk de Suki Kim]

Os seus trabalhos aparecem regularmente em publicações como The New York Times, Harper’s, New York Review of Books e New Republic, entre outras. Apesar desta relativa notoriedade, o primeiro rasto dela no ciberespaço português remonta a 9 de março de 2015 e nem sequer é original: trata-se de uma cópia de um artigo publicado no El País três dias antes, na sequência de uma entrevista telefónica.

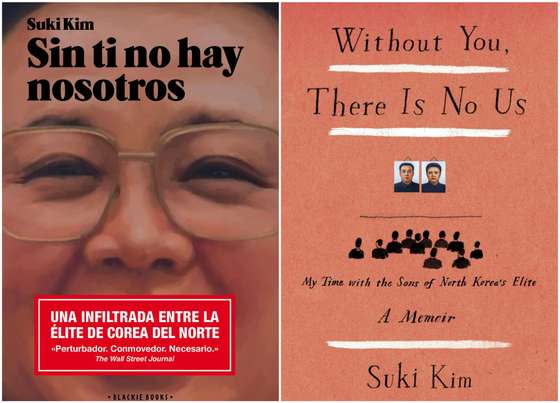

Continua sem existir uma edição portuguesa de Without You, There is No Us (Sem ti, nós não existimos, título retirado de uma canção em homenagem a Kim Jong-il, filho do fundador do regime socialista e pai do atual Grande Líder, Kim Jong-un). Por sorte, o meu avião para Bali partia de Madrid e encontrei uma tradução espanhola, vasculhando numa livraria de bairro horas antes do voo — mesmo à justa para preparar a entrevista em Ubud, agendada a 13 mil quilómetros de distância apenas 48 horas mais tarde.

As capas do livro de Suki Kim, nas edições espanhola e norte-americana, respetivamente

A conversa com Suki Kim desenrolou-se, finalmente, numa varanda tropical, ambientada pelo zunido frenético da floresta e o perfume dos frangipanis circundantes. A princípio não percebi a rigidez — ou mesmo desconfiança — que senti na interlocutora, como se em vez de falar do seu maior feito estivesse a ser examinada pelas “contrapartes” que vigiaram dia e noite o seu percurso norte-coreano.

Só compreendi o desconforto quando descobri, numa pesquisa posterior, que os mais ferozes críticos do livro foram jornalistas, que a acusaram de ser “profundamente desonesta” e de pôr em perigo as fontes “em troca de notoriedade” — acusações que a escritora considera “sexistas e racistas”, além de injustas.

A nossa conversa começava, portanto, com um triplo handicap: o facto de eu ser homem, branco e, ainda por cima, jornalista.

Em Without You, There is No Us diz que “todas as histórias começam num tempo anterior”, e que a sua obsessão pela Coreia do Norte começou, porventura, em 1945, ou quando era uma criança a viver em Seul. Consegue identificar o momento exato em que percebeu que queria escrever este livro?

Foi em 2002, durante a minha primeira visita a Pyongyang. Fiquei chocada com a tristeza, era muito complicada de digerir. Havia escassez de todo o tipo de coisas, em 2002 a fome tinha acabado de terminar e a Coreia do Norte estava na pior forma económica possível, porque a fome matou cerca de 10% da população no final dos anos 90. A escassez era palpável, um país sem eletricidade, sem nada… Mas não era apenas isso. Também havia a minha história pessoal, o facto de eu ter um familiar desaparecido nesse vácuo que é a Coreia do Norte e o que isso significou para a minha avó, que passou a vida a lamentar a ausência do filho. Esperou décadas por ele, até morrer de pena por ter perdido alguém que não pôde voltar por causa da divisão. Milhões de outras mães, em ambos os lados da fronteira, sofreram pelos mesmos motivos, e nem quero imaginar o que o meu tio deve ter passado. Passaram-se 70 anos e os dois países seguiram caminhos de certo modo opostos: um aderiu ao ubercapitalismo, o outro é uma ditadura socialista/culto ideológico, uma grande misturada, uma nação doente.

A única dinastia comunista que existe…

Aquilo nem sequer é comunismo! Nem sequer pode ser chamado assim, porque é algo inédito. A Coreia do Norte é um culto. Uma ditadura socialista e um culto dinástico. E a minha primeira experiência lá foi muito complicada e pesada, fartei-me de chorar. Estive lá oito dias e chorei desconsoladamente todas as noites. Surgiu então em mim a necessidade de explicar aquilo enquanto escritora — e não é uma tarefa fácil, porque são demasiadas coisas ao mesmo tempo. Imagino que a obsessão por contar esta história complexa numa obra de não-ficção começou naquela altura.

Demorou quase uma década a encontrar a forma de entrar na Coreia do Norte e ficar a trabalhar como professora infiltrada. O visto foi muito difícil de obter, e as muitas semanas sob vigilância permanente também não devem ter sido fáceis. Ao mesmo tempo, parece inconcebível que o país mais isolado do mundo não suspeitasse de uma cidadã dos Estados Unidos com origens sul-coreanas… Uma simples pesquisa teria revelado que era jornalista de investigação, e que ainda por cima tinha estado a entrevistar exilados. O regime é mesmo assim, tão ingénuo quanto os estudantes que descreve no livro?

Sim, esse é de facto um aspeto fascinante da Coreia do Norte. Consegui entrar, em parte, devido à compartimentação. A informação não é partilhada, e o meu nome não se encontra na ficha técnica de nenhum jornal, porque sou uma escritora freelancer e não pertenço a nenhuma organização. Pesquisar no Google também não faz parte das rotinas daquele sistema, a não ser que se trate de pessoas sob suspeita. Por outro lado, fui aceite porque fazia parte do grupo evangélico [que financiava a Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang que a contratou], e eles também não tinham investigado nada sobre mim. Como eu só tinha escrito um romance, viam-me apenas como uma romancista que era, ao mesmo tempo, fundamentalista cristã. Como há muitos escritores que são também cristãos fundamentalistas, o meu perfil passou despercebido. Os evangélicos aceitaram-me e o acordo que tinham com o regime norte-coreano estipulava que as pessoas enviadas pela universidade deviam ser autorizadas sem reservas. O mais importante é que a minha entrada demonstrou que há gretas no sistema – mas não gretas em sentido estrito, o que há são falhas devido à forma tão compartimentada que têm de controlar as pessoas.

Por falar em gretas no sistema: os primeiros sinais de rebelião em Angola foram protagonizados, precisamente, por filhos de militares ou da classe dirigente do regime — que também é, pelo menos na origem, de inspiração comunista. Acredita que isso também pode acontecer na Coreia do Norte, ou que pode haver mudanças significativas em Pyongyang num futuro próximo?

Não sei o suficiente sobre Angola para poder comparar ou adivinhar o que pode acontecer. Só posso falar daquilo que observo, e não vejo qualquer margem para a dissidência na Coreia do Norte, porque o controlo é doentio. Os norte-coreanos não têm um segundo de liberdade, não podem ter um pensamento que não tenha sido concebido ou manipulado pelo sistema. Não há nada que os possa redimir, não recebem formação alguma… os especialistas em computadores nem sequer sabem o que é a internet! Não podem ser salvos pelo conhecimento e não podem ir a lado algum. Aliás, os norte-coreanos com que falei dizem que já estiveram em todo o lado, mas é óbvio, quando falas com eles, que não estiveram em lado algum. Há uma montanha perto de Pyongyang que visitei em grupo com outros professores, mas eles nem sequer tinham estado lá. É a montanha mais famosa do país, fica a uma hora e meia de distância e as elites nunca a tinham visitado. Isto mostra o tipo de controlo a que estão sujeitos, não lhes é permitido um mínimo de individualidade e não têm como escapar à vigilância. Depois de estudar o país durante uma década não tenho qualquer esperança. O que encontrei nos meses que vivi lá foi bem pior do que poderia imaginar. Acredito que, sem uma intervenção do mundo exterior, não haverá qualquer mudança no país.

A mudança poderá vir talvez dos filhos dos diplomatas, que viajam e têm acesso a esse mundo exterior?

Kim Jong-un foi educado na Suíça e a forma como o país é governado não sofreu qualquer alteração.

Mas tem de haver mentes inquietas, pessoas rebeldes…

Acho que essas pessoas são mortas. Os meus estudantes eram os únicos que não tinham sido enviados a campos de trabalho no ano em que eu estive lá. Eram a crème de la crème e não faziam a menor ideia do mundo exterior! E não podiam falar com ninguém das pouquíssimas coisas que conheciam. A curiosidade existe, mas é aniquilada no segundo em que aparece, devido à vigilância omnipresente. Tem de haver centelhas de curiosidade — pelo menos nas mentes brilhantes — mas as pessoas que dão sinais de as ter são eliminadas.

Diz que se “apaixonou” por todos os seus estudantes e que tomou medidas para não os prejudicar com a sua escrita — evitando, por exemplo, que fossem identificados individualmente. Ainda assim, não receia que tenham ficado em risco depois da publicação do livro?

É bom salientar que não há maneira de identificar os estudantes no livro. Escrevi-o de forma a ser impossível distinguir quem quer que seja, porque as características são tão gerais e impessoais que acabam por sobrepor-se. Qualquer leitor fica com a impressão de que todos são extraordinariamente leais, porque é mesmo assim que eles são, e porque tive o cuidado de não incluir fragmentos que pudessem conter sinais de dissidência, por pequenos que fossem. Os estudantes foram sempre tão leais ao seu Grande Líder que, no pior dos casos, mereceriam uma recompensa, nunca um castigo.

O seu primeiro livro foi um romance e teve muito sucesso, foi premiado e traduzido para várias línguas. Porque é que decidiu mudar de género e escrever um livro de não-ficção, em vez de um segundo romance?

Não queria escrever não-ficção sobre a Coreia do Norte, porque a realidade lá é, de algum modo, muito mais assustadora do que a ficção. Não queria romantizar o sofrimento dos norte-coreanos. Os relatos dos exilados revelam que o que eles precisam é de reportagens de não-ficção, que ponham os factos a nu, mas de uma forma literária, para que as pessoas possam sentir o mesmo tipo de empatia que sentem quando lêem um artigo de jornal ou um romance. Acho que a não-ficção literária é o género apropriado para entender a Coreia do Norte sem deixar de sentir empatia. O problema com a Coreia do Norte é que as pessoas criam uma distância, sentem que aquilo não lhes diz respeito. O meu desafio consistia em tornar reais e próximos os problemas dos norte-coreanos. Num romance podemos chorar, mas trata-se de personagens, não são pessoas reais. Nas obras de não-ficção tudo é real e, ao mesmo tempo, é possível suscitar empatia. Por isso acho que o género mais indicado era a não-ficção literária.

Não-ficção ou memórias?

Memórias não, de todo! Por algum motivo, a editora preferiu vender o livro como se fossem memórias e retirar-lhe o mérito que tinha enquanto trabalho de jornalismo de investigação…

Mas porquê fazer algo que é contra os interesses da própria editora?

Nos Estados Unidos, desde o êxito de Comer, Orar, Amar, que é um livro de memórias escrito por uma mulher, há uma grande procura de obras deste género, e por esta razão o meu livro foi rotulado como um livro de memórias — um rótulo que mudou a vida do livro.

Não há, contudo, qualquer semelhança entre o seu livro e Comer, Orar, Amar…

Os editores não conseguiam ver-me como jornalista, já escrevi sobre esta questão [no artigo The Reluctant Memoirist, publicado na New Republic]. Se eu não fosse mulher, se não fosse coreana, nunca teriam dito que o meu livro era de memórias. Porque as memórias são sobre lembranças e sentimentos, e este é um livro de reportagem. O objetivo era ter um público mais alargado, um público que lê memórias, mas não tem interesse em obras de não-ficção. Acho que foi uma decisão muito sexista e racista. Por motivos que me escapam, os únicos livros que existem sobre a Coreia do Norte são escritos por jornalistas brancos que entrevistam exilados e juntam depoimentos. Ou então relatos de exilados, as histórias das vítimas. A editora não conseguiu olhar para mim como uma jornalista de investigação infiltrada. Rotular isto como memórias trouxe-me imensos problemas… fui acusada de mentir, porque a infiltração é de facto uma mentira se não for considerada jornalismo. Outra consequência foi a exclusão do livro dos prémios jornalísticos, porque deixou de ser levado a sério, passou a ser o relato de uma professora. As repercussões desta rotulagem despropositada têm muito a ver com o sexismo e o racismo que há na indústria editorial dos Estados Unidos.